アナログで遊ぶゲームをデジタルに翻案する。これは「言うは易く行うは難し」の典型的な例といえるだろう。

たとえばマーダーミステリーは、キャラクターの性格や事件前後の行動が記されている個別の設定書をもとに、参加者はキャラになりきり、議論を繰り広げながら犯人捜しを行っていく。

しかし、登場人物には犯人捜しのほかに目的(ミッション)が設定されているため、議論は簡単には進まない。犯人は見つかるのか? 登場人物たちの関係性が判明するのか? どんな結末になるのか? すべては参加者たちの行動で決まり、結末までのドラマはプレイした数だけ存在する。

マーダーミステリーをデジタルに落とし込もうとするならば、考えること、乗り越えなくてはならないことが山ほどある。システムをどう作るのか、ゲーム側で管理すべきはどの部分にするのか、プレイヤーとキャラクターの議論をどう設計するのか。

そんないばらの道に挑んでいるタイトルが『マーダーミステリーパラドクス このひと夏の十五年』(以下、『マーダーミステリーパラドクス』)だ。開発は塩川洋介氏が率いるファーレンハイト213が担当している。

上記のとおり、アナログゲームをデジタルに翻案するのは至難の業と言えるのだが、そのいばらの道を見事に乗り越えたタイトルがある。それがプチデポットによって開発された、人狼をひとり用のビデオゲームに落とし込んだ『グノーシア』だ。

2019年にプレイステーションVita用ソフトとして発売された『グノーシア』は、巧みなストーリー構成と、何百何千という繰り返しプレイに耐えうる作り込まれたシステムが好評を博し、発売から4年以上が経過した現在も高い人気を博している。

『グノーシア』はいかにして人狼をデジタルに落とし込んだのか? プチデポット代表の川勝徹氏はどのようにいばらの道を乗り越えたのか?

その答えは、塩川氏の苦悩を救ってくれるのではないか。 そう考えた弊誌は『マーダーミステリーパラドクス』でディレクターを務める中尾彩子氏同席のもと、塩川氏と川勝氏の対談取材を実施した。

おふたりの共通点、ADVゲームの進化のスピード、少人数制作の利点、ゲームを成立させる「必要最低限の要素」、そしてプレイヤーへの信頼──。

ADVゲームに限らず、ビデオゲーム制作のヒントが語られた記事となっているので、ぜひ最後まで一読していただきたい。

人狼とマーダーミステリーの「アナログゲームとしての違い」とは

──おふたりはしっかりと話をされるのは今回が初めてだとうかがいました。初対面ということになるのですか?

川勝徹氏(以下、川勝氏):

塩川さんとはゲームに関する講演会などで、お互い講師として出演しているときにニアミスしたことが何度かありました。ただ、僕が世に問えるほどのゲームや実績があったわけではなかったのでお話をする機会なんてとんでもない(笑)。

塩川洋介氏(以下、塩川氏):

いやいや。

川勝氏:

塩川さんの記事などはずっと拝見していました。『FGO』もすごいですし。そういった媒体越しではありますが、塩川さんの信念みたいなものに共感していましたね。

塩川さんに対する印象は、「ロジックで考えている方」です。構造や仕組みをすごく考えて、「それが正しい」と自分のなかで判断したものに対して、信念を貫き通す。そういう強さのある方だと思っています。

僕もゲーム作りは信念だと思っていて、『グノーシア』でも『メゾン・ド・魔王』でもメンバーたちと「いい」と思うものは絶対にいいはずだと信じて作品を提案してきたし、世に出してきました。

塩川さんは、とても規模が大きい場所でそれをやっている方ですし、僕たちはまだ見ぬユーザーへ提案をしているけれども、塩川さんたちはすでにたくさんのユーザーがいるなかでさらに新しい提案をしている。それを継続的にする力がすごいと思っていました。

塩川氏:

恐縮です。私の川勝さんへの印象をお話しすると、『グノーシア』をプレイステーションVitaで初めて遊んだときに「見たことのないゲームだ」と感じました。アナログゲームをデジタル化する試みは当時まだあまりなかったように記憶しています。

まさか自分が後に似たような挑戦をすることになるとは当時は夢にも思わなかったですが、『マーダーミステリーパラドクス』では『グノーシア』と同様にアナログゲームをひとり用のデジタルゲームに落とし込んでいまして……。プロジェクトを立ち上げるにあたって、大いに参考にさせていただきましたし、リスペクトしています。

──ちなみに、塩川さんはアナログゲームの人狼で遊ばれたことがあるのですか?

塩川氏:

下手すぎて正直ちょっと苦手です(笑)。

川勝氏:

じつは中尾さんと一緒に人狼をやったことがあって。

──そうなんですか!?

川勝氏:

はい。オンライン人狼に誘っていただきました。じつはそのときが対人でやる人狼の初体験だったのですが、「『グノーシア』を作った人だよ」という紹介にあずかったおかげで「こいつめっちゃ詳しそうじゃん」という目で見られてしまって(笑)。

一同:

(笑)。

川勝氏:

とにかく下手と思われたくなくて、あえて黙ってみたりして(笑)。そういう意味では大変でした。

塩川氏:

あの『グノーシア』を作った人なんだから、人狼が相当うまいだろうと思われてしまいますよね(笑)。

川勝氏:

実態はまったく伴ってないのに(笑)。

中尾彩子氏(以下、中尾氏):

当時はNintendo Switchで『グノーシア』が発売されたばかりで、当時一緒に人狼をしていた人達がみんな遊んでいたタイミングだったんです。そこに「あの『グノーシア』の川勝さんが来ます」となったものですから、舞い上がってしまって(笑)。

──“『グノーシア』を作った人”といっしょに人狼をやる、というのはテンションが上がりますね(笑)。

川勝氏:

(笑)。そのときは、僕が変なことを言ったりヘマをしてしまっても、みなさんが「川勝の行動にはなにか裏があるはず……」と、ものすごく深読みしてくれたりして。

じつは『グノーシア』にも同じような要素がありまして、キャラクターの性格や行動を深く知れば知るほど、定石といわれる立ち振る舞いをしなかったことに対して「なにか意図があるかもしれない」という裏を読む楽しさがあります。それはコンピューターゲームであっても対人であっても同じなんじゃないかなと思っています。

中尾氏:

翻弄されました(笑)。

──川勝さんはアナログゲームのマーダーミステリーで遊ばれたことはあるのですか?

川勝氏:

本作のシナリオを務めていらっしゃいますじゃんきちさんがストーリーなどを担当したマーダーミステリーの『ランドルフ・ローレンスの追憶』(以下、『ランドルフ』)にお誘いいただいたことがあったのですが、「どこでやるんですか?」と聞いたら、ここでは名前は伏せますけども「某大御所ゲームデザイナーさんのお家で」って言うんです(笑)!

一同:

(爆笑)。

──いきなりハードルが上がりますね(笑)。

川勝氏:

そうなんですよ! その方のご自宅で、『ランドルフ』を作ったじゃんきちさん(佐藤倫氏)もいるという状況でやったんです。僕は初めて遊ぶというのに(笑)。

中尾氏:

豪華ですね(笑)。

川勝氏:

もちろん緊張はしましたが、ゲームとして最上級の体験をさせていただいたのでとてもうれしかったです。あの某大御所ゲームデザイナーさんとマーダーミステリーでの密談が行えるなんて、いま思い返しても貴重な経験だったと思います。

そんなわけで、僕はじゃんきちさんともお会いしていたので、じゃんきちさんが脚本を担当された『マーダーミステリーパラドクス』で対談できるというのは渡りに船だなと。

──マーダーミステリーを遊んでみて、川勝さんはどんな感想を抱かれたのですか?

川勝氏:

対面のゲームに大きなハードルがあるとしたら、それは「情報が多いこと」と「情報の整理に時間がかかること」だと思います。そこに慣れてくれば、ものすごくおもしろいだろうなと感じたのですが、慣れてない身としては「ここをコンピューターに任せたいな〜」と思いました(笑)。

塩川氏:

マーダーミステリーはメモを取る量が多いですからね。

川勝氏:

そうですね。みなさんまるで勉強しているかのようにメモを取られていました。その情報の整理を『マーダーミステリーパラドクス』ではうまくデジタルに落とし込んでいるので、プレイヤーの負担を軽減していますよね。

体験版で遊んだときに、そこを強く感じました。デジタルゲームってめんどくさいことは全部コンピューターがやってくれるので、「遊ばせたいところだけ遊ばせる」ことに特化できる。そこがいちばんいいところなんですよね。

塩川氏:

アナログゲームのマーダーミステリーだと、どの話が大事なのかをプレイヤーひとりひとりが考えなくてはならないので、メモが膨れ上がっていきやすいです。でも『マーダーミステリーパラドクス』はデジタルゲームらしく「メモが自動で残るようにしたい」という考えがありました。

──川勝さんは人狼とマーダーミステリーの「アナログゲームとしての違い」をどう分析されましたか?

川勝氏:

マーダーミステリーにはストーリーがしっかりとありますよね。加えてGM(ゲームマスター)がいるので、その違いも大きいように感じました。ゆらぎの部分をGMがなんとかしてくれるという。一方で人狼は麻雀やトランプゲームに近いような「それ単体で遊ぶもの」になっていると感じます。

塩川氏:

「システムを遊ぶ」ということですね。

──川勝さんは『マーダーミステリーパラドクス』の体験版を遊んでみてどのような感想を抱きましたか?

川勝氏:

おもしろかったです。見たことのないゲームでしたので。

塩川氏:

そう言っていただけて、嬉しいです。

川勝氏:

じゃんきちさんがシナリオを担当されているということで、すごくいろいろなことを考えて作ってるのだろうなと思いますし、チャプター1を終えるころには「ただごとじゃないゲームだな」というのはわかりました。

塩川氏:

じゃんきちさんご本人はシナリオについてゲーム外で語りたくないとのことで、インタビューなどでもなにも話していないんです。

川勝氏:

そうなんですね。信念があって素晴らしいと思います。

中尾氏:

多くは語れないですが、じゃんきちさんの作品らしい体験になっていると思います。

塩川氏:

そうですね。『マーダーミステリーパラドクス』を遊んだあと、じゃんきちさんの『ランドルフ』を遊んだ方には「ああ、同じ人が作っているんだな」と実感していただけるかと思います。

多彩な表情は“キャラ付け”か“ゲームのヒント”か? それぞれの利点と「どっちかに振り切らないとダメ」な理由

川勝氏:

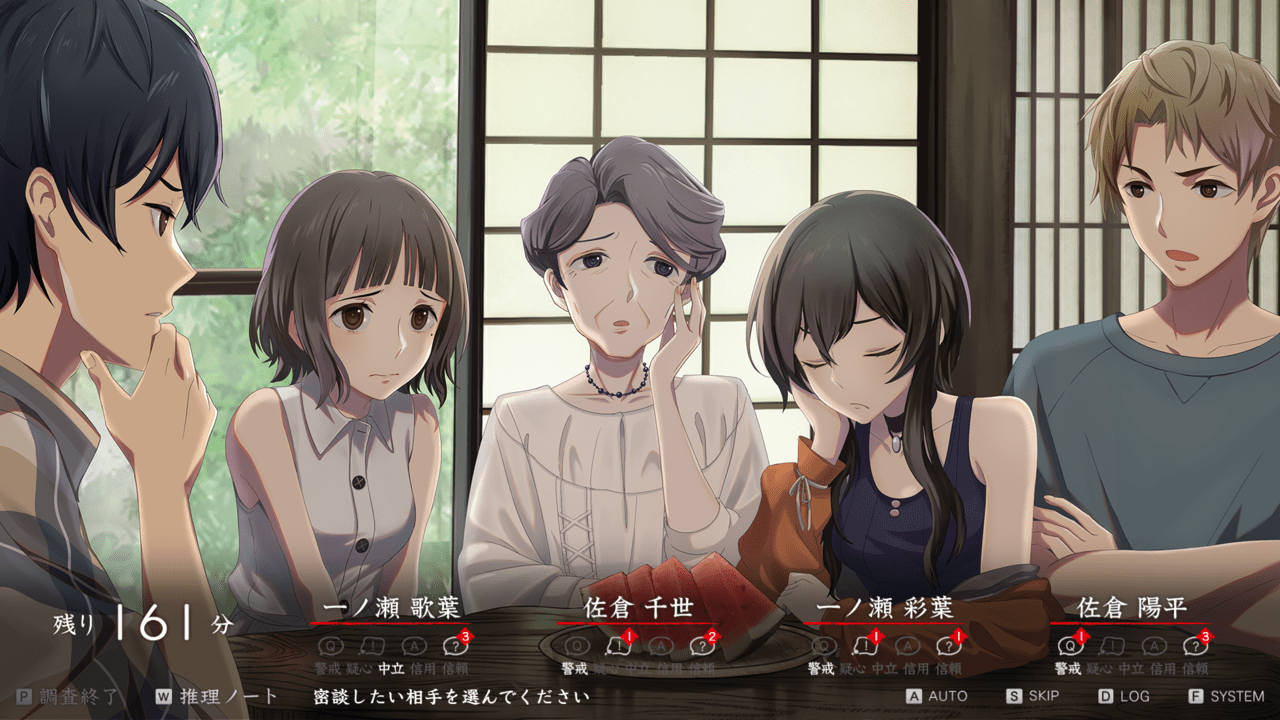

あと『マーダーミステリーパラドクス』でいいなと思ったのが、表情のパターンがめちゃくちゃ多いところです。そのキャラクターが疑っているのか、かばっているのか、誤魔化しているのか、という部分をテキストではなくてビジュアルで感じさせようとしていて。遊んでいて僕もけっこう騙されましたね(笑)。

一同:

(笑)。

川勝氏:

「これどっちなんだ!?」ってなりました。あれだけたくさんの表情パターンを用意するというのはあまりないですよね。キャラクターの表情が本当にコロコロ変わるので、すごく楽しい。文字だけじゃなくて画も使って情報を伝えようという姿勢が感じられて、よかったです。

中尾氏:

ありがとうございます。アナログのマーダーミステリーでは、本当か嘘かわからない、そんな曖昧な情報を集めて推理していくので、相手の表情や話し方も推理のヒントになります。なにを聞いても平静を装っている人とか、「えっ、ぜんぜん知らないよ!?」とか言いつつ挙動不審な人とかがいたりします(笑)。

『マーダーミステリーパラドクス』でもキャラクターに聞いた情報は「すべての証言が信じられるわけではない」。なので、その情報が正しいのか正しくないのかをテキストで直接的に表現するのではなく、間接的に表現したいと思ったんです。表情から得られる情報も、プレイヤーの判断材料のヒントにできるのではないかと。

川勝氏:

そういう意味だとメッセージスピードの早い遅いなんかも使えそうですよね。キャラクターによってゆっくり話している様子を描写できますし、逆に焦って早口で読み切れないぐらいの表現にすることもできる。そういう要素があると、より臨場感を楽しめそうじゃないですか。

あと個人的な好みの話となってしまいますが、表情は推理に役立つというよりもキャラクターの個性や性格を表現する手段として使っていいと思うんです。システムとして必要な演出ではなく、キャラを強調する手段としての演出にすることで、「キャラゲー」っぽさが出てくるので。

塩川氏:

私たちもそこは議論を重ねたところです。「心情にあわせてキャラクターがどんな表情をするのか」と「嘘をついているときは必ず目を反らすといったような、ゲーム的記号表現」をどう両立させるか、という。

川勝氏:

わかります! でもどっちかに振り切らないとダメですよね。

塩川氏:

そうなんです。振り切らないとわかりづらくなってしまう。

川勝氏:

あくまでも僕の好みですけど、僕だったら前者で、キャラクターに全振りします。このキャラクターだったらこういう顔になるというのをパターン化してしまったほうがかわいく見える。

……って、これ記事になるのかな(笑)!?

一同:

(爆笑)。

川勝氏:

ゲームデザインの話しかしてなくて申し訳ないです(笑)。

中尾氏:

システムに寄せるとどうしてもキャラクターと会話している感覚が薄くなってしまうので、私たちも最終的にはキャラクターの心情に合わせて表現することにしました。「嘘をついてもついていなくてもずっと焦っているキャラクター」みたいな。

川勝氏:

うんうん、「そういうキャラクター」のほうがかわいいですよね。それに、実際に遊んでみたら、表情を無理にヒントにしなくても楽しかったです。ゲーム中のロジックで答えられるようになっていましたから。

中尾氏:

ありがとうございます。

川勝氏:

あと、UI周りでの情報の整理も素晴らしいと思いました。マーダーミステリーって、出てきた情報をどう整理するかが非常に重要になってくると思うのですが、僕のような初心者はそれがうまくできないんです。だからすごく時間がかかる。でも、『マーダーミステリーパラドクス』ではその情報の整理を全部コンピューター、ゲーム側がやってくれる。

時系列の流れからキャラクターがなにを話したかまで、網羅的に表示してくれる秀逸な画面があって、見ているだけで楽しかったですね。

推理や考察が苦手な僕でも、あの画面をきっかけに楽しく事件を解決することができましたから。

塩川氏:

情報整理の際に出てくる付箋にはらくがきのような絵が描かれているのですが、そこにも意味があります。というのも、絵をリアルに描いてしまうと、その絵の情報をもとにメタ的に推理されてしまうんです。

そこで、推理する上ではあまり参考にならないらくがきのような絵で描こうということになりました。主人公は絵が下手なんです(笑)。

川勝氏:

そうだったんですね。付箋を最初に見たときは「これはなにかな?」と思ったんです。でもあの絵はいい味を出しているし、キャラクターの性格を表現するのにも役立っている。すごくいいですね。

ゲームではストーリーだけではなく、システムを含めたさまざまな要素が主人公や登場人物に紐づいていると深みがあると感じます。『グノーシア』でもプログラマーやデザイナーがイベントシーンからゲーム内のインターフェースにいたるまで心血を注いでくれたので、プレイヤーが気づいてくれると嬉しいですね。