「ゲームのプロデューサー」って、いったい何をしてる人だろう?

そう思ったことがある人は多いのではないだろうか。

一般的には、ゲームの内容&クオリティに責任を持つのがディレクターだとすれば、プロジェクト自体の成否に責任を持つのがプロデューサーだと言われる。

開発チーム全体を見渡しながら予算管理や進捗管理を行い、経営と現場の間を取り持ち、時にはスタッフのご機嫌取りもする……。やもすれば、ただ「偉い人」と思われがちだが、その実、泥臭い立ち回りを求められることが多いのも、プロデューサーという職種だと言えよう。

なかでも、版権ゲームのプロデューサーとなると、原作者・出版社・アニメ制作会社・そして自社スタッフ&経営者と、あらゆる角度に気を使い、対応をする必要があるなど、当事者の話を聞けば聞くほど、「いやこれ、実はめちゃくちゃ大変な仕事では……」と思うことも少なくない。

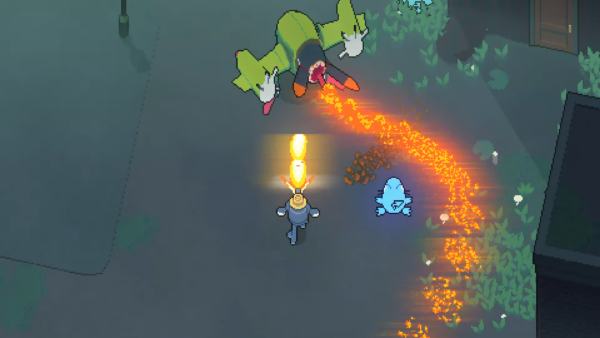

今回電ファミでは、そんな版権ゲームのプロデューサーにフォーカスを当て、話を聞いてみることにした。白羽の矢を立てたのは、アカツキで『怪獣8号 THE GAME』のプロデューサーを務める藤田真也氏だ。

『怪獣8号』といえば、国内累計発行部数1900万部を超え、アニメも2期が放映中の話題作。そのゲーム化ともなれば、当然、ファンはもちろん、関係者からの期待値も高く、その分、プレッシャーも相当なものだろう。

しかも聞くところによると、この藤田氏は、最初の就職に失敗して挫折。アルバイトのデバッガーとしてアカツキに潜り込んだところから、ゲーム業界でのキャリアをスタートさせたのだという。本ゲーム立ち上げたのが32歳だったということも重なり、まさに本作の主人公「日比野カフカ」を彷彿とさせた。

そんな藤田氏が、どのようにして人気IPの最前線に立つことになったのか。本作は既存のIPゲームとなにが違うのか。『怪獣8号』ゲーム化のチャンスを勝ち取った、異例づくしの挑戦について語っていただいた。

※この記事は『怪獣8号 THE GAME』の魅力をもっと知ってもらいたいアカツキゲームスさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

新卒で入った会社が合わず人生が頓挫 、面接を受けながら涙を流した転職活動

──いきなりですが、『怪獣8号 THE GAME』のように原作があるゲームでプロデューサーを務めることの苦労って、あまり知られていないように感じます。まず原作者がいて、版権元があり、そのうえで自社の経営方針に従いながら開発現場を取りまとめる必要があるため、板挟みで自由に動けないことも多いんじゃないでしょうか。

藤田真也氏(以下、藤田氏):

まさにおっしゃるとおりで。もう板挟みどころか360度、全方位からさまざまな要求や問題が押し寄せてきます(笑)。関わる組織がそれぞれ異なる文化やルールで動いているので、ゲーム開発の常識が通用しないことを身をもって感じました。

──だから今日は、そんな「版権ゲームのプロデューサーの大変さ」や、その仕事ぶりについて聞いてみたいんです。そこで気になるのですが、もともと藤田さんって、どういう経緯でアカツキに入ったんですか?

藤田氏:

ああっ、それがですね。恥を忍んでお話しすると、カフカのように私も一度 “人生が頓挫” しているんですよ。大学を卒業後、リーマンショックのときに新卒で入った会社が自分にまったく合わなくて。そこでもう人生を諦めようかと思うくらいぜんぜんダメだったんです。

──ええっ。

藤田氏:

「石の上にも3年」なんて言葉がありますけど、それを待たずに転職活動を始めました(笑)。

ただ、それもなかなかうまくいかなくて。

なぜか不動産屋の面接を受けながら「俺、なにやってんだろう……」と涙を流していましたね。

──最初の仕事でつまづいてしまうと、とくに若い頃は悩んじゃいますよね……。

藤田氏:

ええ。そんなときにアカツキにアルバイトとして拾ってもらったんです。そこからまさか自分がこんなに大きな仕事に携わることになるなんて、当時は想像もしませんでした。

現在はプロデューサーという立場上、時にはかっこいいことを言わないといけないこともあるのですが、もともとの自分が立派な人間ではないことを自覚しているので、「とにかく、自分は愚直に真面目にやるしかない!」といつも思っています。

──アルバイトで入ったときのお仕事はなにをされていたんですか?

藤田氏:

最初はデバッガーをやってました。ただ当時は人がぜんぜんいなかったので、戦国もののソシャゲで足利尊氏の説明文を書いたり、とにかくなんでもやっていました。

もともとゲーム、マンガ、アニメのオタクだったので、気づいたらどんどんのめり込んでいってしまい、いつの間にかここまで来たという感じです。

──当時の会社の雰囲気ってどんな感じだったんでしょう?

藤田氏:

私が入社したのは15年くらい前ですが、当時はなかなかひどかったですよ(笑)。まだ10人くらいしかいなかったので、オフィスもいまのように広いわけでもなく。

布団を家具屋で買ってきて、会社に寝泊まりなんてこともしてました。でも、そうしたらある日「汚いから」と布団を捨てられたり(笑)。

いまでこそみんなMacを使っていますけど、当時は「高いから無理」と言われてWindowsのでっかいパソコンをもらい、そこからスタートしましたね。

──いまでこそアカツキは大きな会社というイメージが強いので意外です。デバッガーから始まって、そのあとはどんなお仕事をされていたんですか?

藤田氏:

人が足りなくてなんでもやっていたら、だんだんとプランナーやディレクターなども任せてもらえるようになり、既存のプロジェクトを引き継ぐこともあれば、『サウザンドメモリーズ』というオリジナルのIP制作にも挑戦しました。

そのときアニメや出版に関する仕事もしていたので、アニメスタジオにいきなり電話をかけて話を聞いてもらう……飛び込みみたいなこともやっていたんです。そんなこんなで仲良くなったのがWIT STUDIO【※1】だったんです。

──Production I.G【※2】で社長を務める和田丈嗣さんが設立したスタジオですね。

藤田氏:

はい。じつはその繋がりが今回の『怪獣8号 THE GAME』の企画の立ち上げにも関係しています。

※1 WIT STUDIO

日本のアニメ制作会社で株式会社IGポートの連結子会社。Production I.Gの和田丈嗣氏や中武哲也氏をはじめとした同社の制作6課のスタッフが中心となり、2012年6月1日にアニメーション制作会社として設立。

※2 Production I.G

日本のアニメ制作会社で株式会社IGポートの完全子会社。

異例の座組と、企画提案時の”秘策”とは

──諦めかけた人生から第二のチャンスを得ていまに至るというのは『怪獣8号』の主人公「日比野カフカ」に通ずる部分がありますね。改めて、今回のゲーム化がどのような経緯で立ち上がったのかお聞きかせください。

藤田氏:

もともと、Production I.Gさんとアカツキで「なにかおもしろいことができたらいいね」とお話ししていたんです。

というのも、先ほど「話を聞いてもらっているうちに仲良くなった」とお伝えしたWIT STUDIOさんとはそのあと一緒に映像コンテンツを作っていて、その延長線として、Production I.Gさんとアカツキで新しい取り組みができたらと考えていました。

そうしているうちに『怪獣8号』のアニメ化が決まったタイミングで、アニメ制作を担当されているProduction I.Gさんから「共同でゲームの提案をしませんか」とお声がけをいただきました。

──アニメ制作会社からゲーム化の提案があるのは珍しいケースですよね。普通は出版社や製作委員会からの依頼で進むことが多いような気がします。

藤田氏:

そうなんです。原作にもアニメにも関わっていない第3者の我々が企画提案の場にあがること自体が、かなり異例なことだったと思います。そこで、まずIGさんと同じくアニメ委員会の東宝さんとお会いしました。そこから、Production I.Gさんと東宝さんとアカツキの3社で、版権元にご提案をしにいったという流れでした。

──アニメ制作会社からの「一緒に提案しませんか」という話し合いって、どのような雰囲気のものだったのでしょう。ビジネスライクなものだったのか、そうじゃなくて現場間で盛り上がって……みたいな感じだったのか。

藤田氏:

それでいうと、両方だったと思います。『怪獣8号』の連載が始まったのが2020年だったのですが、当時は『鬼滅の刃』や『呪術廻戦』といったヒット作が出てきた中の新たな期待作ということで、いちはやく「そこにチャレンジする」というビジネスライクな部分はあったと思います。

『怪獣8号』はとにかくバズっていましたから。

『怪獣8号』も「これからすごいことになるんだろうな」と思いました。最終的にアニメ制作はProduction I.Gさんが担当することになり、その後、先ほどお伝えしたとおりゲーム化のお誘いをいただきました。

──なるほど。とはいえ、Production I.Gさんから誘っていただいたとしても、ゲーム化の許諾を得ることは決して簡単なことではないと思います。期待作であるほど同じような企画を考えている人はいるわけで、そこに対しての工夫や戦略はあったのでしょうか?

藤田氏:

おっしゃるとおりです。

──ということは秘策があった、と。

藤田氏:

Unity上で8号とキコルの3Dモデルをを1発目で持って行きました。

──えっ、企画提案の時点でもう3Dモデルを作ってしまったんですか?

藤田氏:

はい。最初からフルスロットルで、通常企画時では用意しないであろうクオリティのものを作りました。我々にできることは、そこで熱意を伝えることだと思ったからです。

版元様にもクリエイティブな方々がいっぱいいらっしゃるので、そういう方たちに見ていただけたら、いわゆるビジネスライクなところを乗り越えて、クオリティやものづくりの視点から「アカツキと一緒にやりたい」と思ってくれるかもしれない、と。

──おそらく、お誘いから提案まで期間的な猶予はなかったのではないかと思うのですが、それを作るまでにはどのくらい時間がかかったのでしょう?

藤田氏:

それが、めちゃくちゃ早かったんですよ。別の記事でアートディレクターの黒薮からもお話しすると思いますが、たった2~3人で作っていたにもかかわらず、予想の何倍もクオリティの高いものが出てきました。少人数で瞬間の馬力を出すことが得意なメンバーだったので、彼らが思う存分にやってくれたからできたことだと思っています。

──そしてそれが結果的に企画成立に繋がったわけですね。

共通認識がない状況で行うコミュニケーションの難しさ、ゲーム開発の常識が通じない壁

──最初にもおうかがいしたとおり、「原作があるゲームのプロデューサーは苦労が多い」という話を紐解いていきたいのですが、具体的にはなにが大変でしたか?

藤田氏:

いろいろあるのですが、今回やってみて感じた難しさは、出版社さんやアニメ制作会社さんとの「クリエイティブの言語が違うこと」ですね。

クリエイティブのルールが決まっているようで決まっていないので、まずそれを決めていく必要があるのですが、分野が違うので社内で話しているような共通認識をまず作らなければいけないんです。

──文脈を知っていないと伝わらないことは多分にありますよね。

藤田氏:

実現したいことがあったらまず「なぜそれが必要なのか」を説明したうえで、さらに納得していただかなければいけません。でも、それぞれの立場で、それぞれに守るべきことがあるんですよね。

出版社には出版社の守るもの、版権元には版権元の守るもの、アニメ制作会社にはアニメ制作会社の守るもの、そしてもちろん私たちにも守るものがあり、できる・できないの落としどころを見つけなければなりません。世間一般的にIP作品のゲーム開発が遅れる理由を理解しました。

──ゲーム開発現場では当たり前にやってきたことも、その意図や実施することで得られる効果をいちから説明する必要があるわけですね。

藤田氏:

そうなんです。たとえばキャラクターの3Dモデルって、作成したものがそのままゲーム内に実装されることはまずありません。ライティングが入ったり、表情を動かしたり、シチュエーションによって対応できるように調整を前提としてモデルを作ります。

ただ、そのモデルだけで見ていただくと「このキャラクターの表情が違う」とご指摘を受けることもあり……。社内ではツーカーで会話していたので、いざ説明するとなるとこれがけっこう難しくて。

──なるほど。確かに開発の過程を知らないと、アウトプットされる最終形の想像が難しいかもしれませんね。

藤田氏:

ほかにも伝えにくかったのは、怪獣が熱線を吐く演出でした。その怪獣が「ぶわーっ」と熱線を吐きながらさらに力を込めて「わっ!!」と吐き出すような、いわゆる “溜め” がある仕様だったのですが、それがなかなか伝わりにくいところがありまして……。

──(笑)。それはどうやって突破したんですか?

藤田氏:

苦労の末にたどり着いたのは、「担当者さんに合わせてとにかく例を出していくこと」でした。

溜めのシーンだったら、「『ドラゴンボール』で悟空がかめかめ波を出しながら「界王拳10倍だー!」と、さらに力を入れる感じです」と説明したり。

ほかにも、『ポケットモンスター』がゲームシステムの説明をするときに伝わりやすいということもわかりました。全体がわからなくてもニュアンスが伝わるので、お互いが理解している作品や仕様を共通言語に会話していくことはとても大事だと感じました。

──これは興味本位でお尋ねしますが、版元側への説明はどういうスタンスなんでしょう。たとえば「了承をもらう」なのか、こうしますというのを「共有する」ものなのか。

藤田氏:

まさにそこが重要だと思っています。

版元様はIPをとても大事にされています。それを絶対に侵害しない範囲で、スピーディーに進めるための区切りをつける。「ここまではゲーム開発側で決めていいですか?」「ここはご監修いただく形でよいでしょうか」という感じに。

このあたりはタイトルによって関係する会社様も違いますし、判断基準も変わってくると思います。

──お話を聞いて思ったのは、同じコンテンツ産業であるマンガやアニメと違い、「ゲームはとくに固定のフォーマットがない」という点も伝わりにくさの要因のひとつなのかもしれませんね。

藤田氏:

ええ、おっしゃるとおりです。ひと言にゲームといっても、ターン制RPGとアクションRPGでは作り方がまったく変わってきますからね。

例えば、オリジナルゲームの開発などでは、ゲームシステムに都合を合わせるように設定や仕様を決めていったりするのですが、当然ですが出版社さんやアニメ制作会社さんからしてみると「それは困る」ということになりますし。

ゲーム側のプロデューサーとしては、開発チームが作った仕様について納得していただけるよう説明する必要があります。そして今度は出版社さんやアニメ制作会社さんからの「原作やアニメでこうだったことはゲームでもそうしてください」というお戻しを開発側が納得できるよう説明しなければなりません。

──本当に四方八方からさまざまな意見が出るわけですね(笑)。

藤田氏:

時には社内の経営陣にも説明をする必要があり、こういうさまざまな方向の都合をしっかりと理解して最後に辻褄を合わせていくことが難しさだと感じました。そこも含め、向き合い方について現在もチャレンジしています。