『怪獣8号』“らしさ” とは?連載と並行して制作することの苦労

──確認ですが、今回のゲームって「アニメのゲーム化」という認識で合っていますか?

藤田氏:

はい。ですが、開発開始時はまだアニメ放送前でしたので、ライセンス的にはアニメのゲーム化ですが、開発の参考としては原作とアニメのハイブリッドです。ですので、ゲーム独自のビジュアルに仕上がっています。

キャラクターデザインに関しては原作を参考にしつつ、アニメの設定資料も共有をしてもらい、アニメのニュアンスもしっかり加えていきました。怪獣や舞台設定などのアニメのアートワークはゲーム開発中にどんどん追加されたので、「アニメではこういうふうになる」という情報で取り入れていきました。

──原作の連載ともアニメ制作とも並行しているとなると、かなり大変だったのではないでしょうか。そもそも情報や素材が少ないですよね。

藤田氏:

はい。ゲーム化の企画は2022年に始まったのですが、当時はまだ原作が数巻しか出ていなかったため情報量が少ないことが不安でした。当たり前ですが物語の展開もこれからで、アニメ第2期で大人気の「鳴海弦」も、まだ登場したばかりだったんです。

シナリオをどう補うか、アニメはどういう見た目になるのか、ゲーム化するにあたっての必要な情報が少ないまま進めることは心配でした。「これはどういう動きなんだろう」と想像しながら作っていくことは難しかったですね。

──原作が完結していないとなると、連載との兼ね合いでNGになったアイデアなどもあったのでは?

藤田氏:

ありますあります。ゲームオリジナルの要素として「原作にはないから」ととある武器を作っていたんですけど、連載中に出てきてしまいましてボツにしました(笑)。

──ああ、やっぱり連載と並行して開発となると、そうなってしまいますよね。

藤田氏:

そうなんです。オリジナルのキャラクターを作るときも、これから原作にどんなキャラクターが出てくるかを知らないので「ぜったい被らないように」と意識してキャラづけをしていました。

でもそれが行き過ぎてしまい、版元様から「ここまでくるともう『怪獣8号』ではないです」とご指摘を受けてしまうこともあったりして……。

というのも、そのころはまだ我々が「『怪獣8号』らしさ」という部分を掴みきれていなかったんです。それこそ「保科宗四郎」は社内でも何度も作り直しました。松本先生からも「僕がイメージしているのはこうです」とフィードバックをいただき、調整を重ねていきました。

──なるほど。連載序盤でまだ材料が少ないから、みんなが持つ「『怪獣8号』ってこうだよね」というイメージが固まりきっていかなかったんですね。

藤田氏:

はい。特に最初の作業がいちばん大変でした。私たちも独自にアートワークや設定を作っていたのですが、「近未来すぎる」といった指摘をいただくこともありました。

こればっかりは手探りでいろいろなものを提案していくしかありませんでしたね。

──最終的に「これが『怪獣8号』だ」という定義に関しては、どのように固まっていったのでしょうか。

藤田氏:

決定的なことは「災害である怪獣に人間の防衛隊が挑む」という構図です。

この構図はぜったいに変えてはいけないと松本先生からのご助言もあり、デザインやビジュアル面でミリタリーテイストを強く意識しました。「怪獣」という災害のひとつから世界を守る現実的な存在としての「防衛隊」が大事で、そこがファンタジーになりすぎると許容されなくなっていきます。

──実戦的というか、特撮作品のような「その世界ならあり得る」と思えるリアリティがデザインにも求められたということですか?

藤田氏:

はい。松本先生にデザインをお見せしたときも「これは意味がありますか?」といった点に指摘をいただいたことが印象的でした。しかし、すべてに理由をつけてしまうとデザインの幅が狭まってしまうことも熟知されていて、「これはデザインとして作られていると思うので設定を付け足しましょう」といったご意見もいただきました。

とても柔軟に、こちらのやりたいことも把握してくださっていたのでありがたかったです。

また、ありがたいことに弊社のタイトルをプレイしていただいていたりと、ゲームに関する理解度も高いんです。ですので「ゲームってこういうものだよね」「システムの都合もあるよね」という事情を汲んでいただけることも多かったです。

『怪獣8号 THE GAME』は原作とアニメに並ぶ、もうひとつの『怪獣8号』を目指す

──なるほど。ではそういったやり取りで固まった構図であったり『怪獣8号』のテーマ性をゲームに落とし込もうと考えたときに、どういったコンセプトを掲げたのでしょうか?

藤田氏:

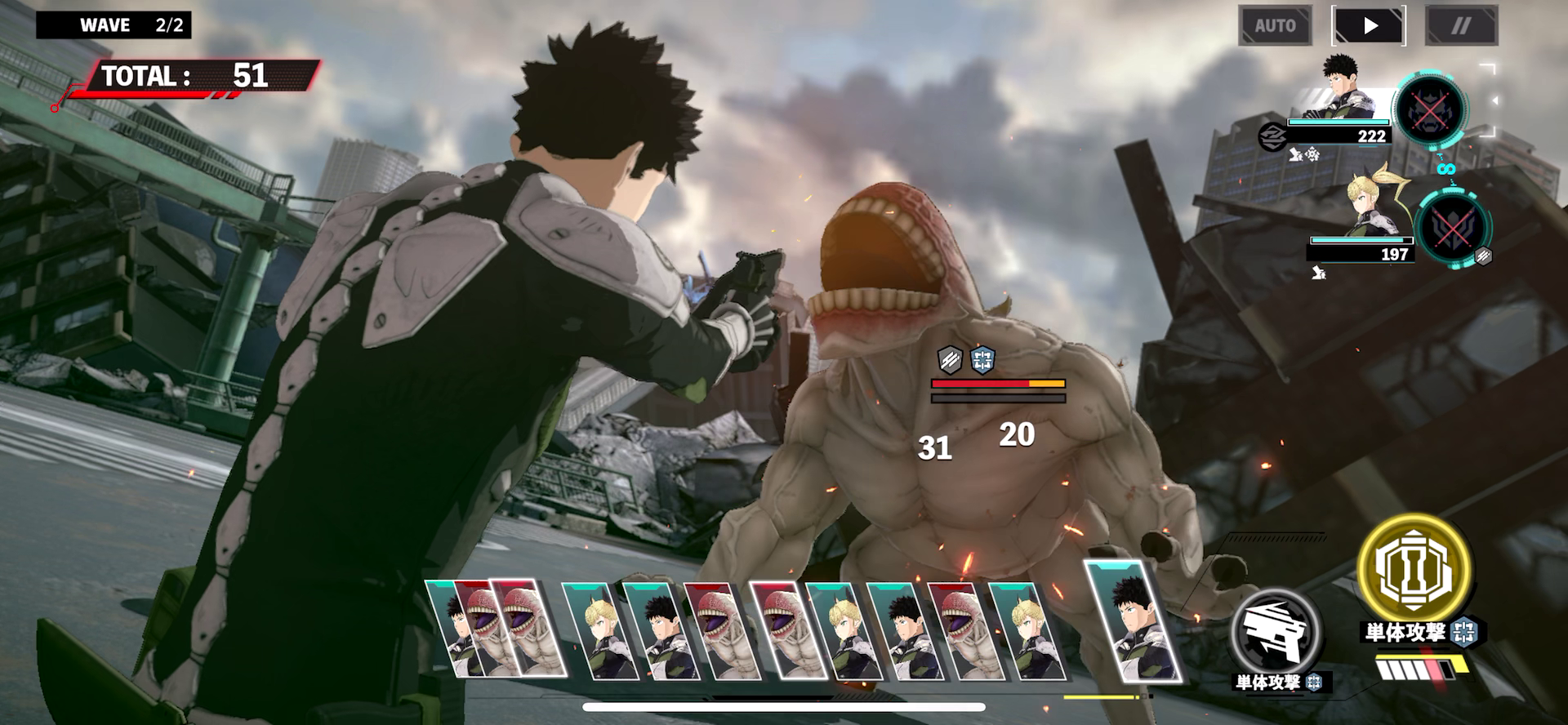

少しニュアンスが変わりますが、これもビジュアルですね。というのも『怪獣8号』の特徴は、やはり敵が巨大であることが突出している部分だと思うんです。

昨今は3Dモデルを作り込んだリッチなゲームが多く、皆さんも見慣れていると思うのですが、人と人の目線での戦闘になるのでアングルは平坦になりがちです。

そこで今回は、斜めのアングルを駆使して「巨大な敵を倒す臨場感」を体験できるように努めました。これが『怪獣8号 THE GAME』らしいところだと思って作っています。

──このコンセプトに関しては、版元側とはなにか議論されたんですか?

藤田氏:

いえ、最初から「巨大な怪獣と対峙します」と提案していたので、そこに対しては特に反対されませんでした。

それからもうひとつ意識したのは、『怪獣8号』のバトルって劣勢になりつつも自分の殻を破って勝利するという「ピンチからの逆転勝利」が多いので、ここの気持ちよさはゲーム内でもなるべく組み込むことにしました。

もちろんゲームとして計算づくで戦うこともできるのですが、『怪獣8号』らしい「劣勢から一撃で覆すような一撃の重み」は再現できたと思っています。

そういった複数の意味合いをふくめて、コンセプトは「ジャイアントキリングRPG」としています。

──ゲーム化の難しいところは、ただ原作を再現すればいいというわけでもないところですよね。「ゲームとしておもしろくする」という視点では、原作という型を破ったほうがいいこともある。そういう部分にはどう向き合いましたか?

藤田氏:

じつは、そこは企画を立ち上げた時点からずっと考えてきたことなんです……。

現在は原作がすでに完結していますから、それをただなぞるだけでは、ファンの方々に新しい楽しみを提供することができないのではと思っていました。

となると、原作とアニメにただブラ下がるゲームではなく、それらが横一列に並び立つコンテンツになるように、ゲームのオリジナル要素、つまりゲームでしか取得できないオリジナルストーリーや情報を詰め込みたいと考えています。

──とはいえ、オリジナルストーリーというのも、それはそれで難しいですよね。とくにゲームだと、どうしても「まがい物」扱いされがちというか……。

藤田氏:

難しいですね。しかしながら『怪獣8号』に関しては展開が気持ちよく、そして早いので、原作の中で描ききれていない部分や、人気のあるキャラクターのことをもっと知りたいというニーズがあると思うんです。

「原作を忠実に再現すること」は特にアニメに求められることだと感じています。それならば、ゲームでは「原作を再現するに留まらないこと」をファンの方々に届け、まだまだ広がっていく『怪獣8号』ワールドをより楽しんでいただこうと、今回は考えました。

だからこそ原作やアニメでは見られないストーリー、そしてそれは幕間を埋めるようなサブストーリーではなく、“本気になれる物語” を届け、ファンの方々に受け入れていただけるかということが勝負どころだと思っています。

──今回のオリジナルストーリーに関してはどんな立ち位置のものになるのでしょう。たとえば、原作に連なる物語なのか、それともそこから少し離れたものになるのか。

藤田氏:

表現が難しいのですが、私たちが開発を始めた当初は原作が始まってから間もないころだったので、「原作の流れに干渉してはいけない」というルールの基で作っています。

そのためオリジナルストーリーに関しては、原作のあるタイミングから枝分かれした世界を描くことになりました。具体的には原作の54話(アニメ第17話)で「四ノ宮功」に起こる出来事から分岐しています。

第1章は短編映画くらいのストーリーで、それが少しずつ繋がるように、途中から入った人でもわかりやすいものを目指しています。

──へええ、IPのゲーム化としてはやっぱり少し変わっていますね。

藤田氏:

かなり特殊な立ち位置だと思います。

今回の『怪獣8号 THE GAME』は原作者の松本先生からもご意見をいただきながら制作しているので、『怪獣8号』の正統な作品として捉えていただくことを目指しています。なのであくまでも「もうひとつの正史を描く」という姿勢でつくっています。

──運営型のゲームでよくあるのは「異世界に原作のキャラクターが迷い込む」というストーリーですが、そういうものではない……ということですか?

藤田氏:

そうですね。今回はそうならないよう、本筋の延長線上にある世界観をもとにしていて、新しいストーリーがファンの方々に受け入れていただけるように、開発チーム一同、原作・アニメを何度も何度も見返しながら、頑張ってつくっています。

『怪獣8号』はストーリーラインも重要視される部分なので、あとはゲームならではの都合に対して「まぁゲームだし」と思わせないような体験にするという点でもシナリオの質には気をつけています。

たとえば「四ノ宮キコル」については、アメリカの討伐大学で首席だったという設定がもともとあり、それを基にして、アメリカで一緒に住んでいた義理の姉「四ノ宮サガン」を作りました。ですので、原作ともアニメとも完全に切り離されているわけではない。

ゲームのために作られたキャラクターではなく、『怪獣8号』という世界をさらに広げるためにつくったキャラクターをゲームとして表現している感覚です。

『怪獣8号』が持つ「IPとしての生命力」

──なるほど。いわゆる「マルチバース」に近いものだと思いますが、これの難しいところは、注意しないとどんどん複雑でマニアックなものになってしまうことだと思うんですけど、そのあたりってどう考えてます?

藤田氏:

はい。取り扱い方としてはかなり難しいと思うし、あまりマルチバースという言葉自体は全面に押し出したくないと考えています。

しかしながら、私をはじめプロジェクトの立ち上げメンバーはもともとオリジナルのIPを作りたくて、それこそマーベル・コミック作品をはじめ、『スター・ウォーズ』や『機動戦士ガンダム』などを研究してきたメンバーです。

そのあたりの機微といいますか、絶妙な距離感みたいなものを分かってる人が多いというのは、今回のプロジェクトの心強かった点なんですよ。

──原作に付随するおまけではなく、「原作」「アニメ」「ゲーム」三位一体で楽しめるIPものの理想形に挑んでいるということですよね。

藤田氏:

はい。先ほどお話したとおり、原作とアニメにブラ下がるゲームではなく、それらの横に並び立つコンテンツを目指しています。正史としての説得力を持ちつつ、原作チームにしっかりとご協力いただきながらも、別チームが手を加えていく作品というイメージです。

──それでは、この話があった時点で「ゲームに向いているな」といった感覚ってあったんですか?

藤田氏:

それはありました。第1巻の段階で「怪獣がいて世界中の防衛隊がそれと戦っている」という世界設定がありましたので、舞台は必ずしも東京である必要もありません。

そういうゲームとして拡張できうる「舞台」「キャラクター」「組織」「武器」という強固な設定が整っているのが本作の大きな魅力のひとつです。あとはどれだけキャラクターが増えるのか、原作を追いながら期待していました。

──ゲーム制作における「よいアイデア」というのは、そこを起点に広がっていくようなものだという話を聞いたことがあります。IPにも同じことが言えるのではないかと思っていまして。

藤田氏:

そうですね。IPとして見た『怪獣8号』は土台の強固な作品だと思います。

土台の設定はブレずに、それでいていろいろな解釈ができたり、差し込む余地があり、あとは新しい情報が毎週出てくるので「これもありなんだ!」という驚きが、「じゃあゲームではこうしたらいいのではないか」という広がり方をして現場で毎週アイデアが生まれていきました。

原作が連載しているのは開発として難しい側面もあります。しかしながら、完結してしまった作品はすでにある情報だけで制作しないといけませんから、今回の試みは刺激的でおもしろいです。

──お話を聞いていると、原作があるゲームとしては挑戦的な取り組み方をしていると思いました。それでは最後に、藤田さんがデバッガ―から叩き上げでプロデューサーとなり、今回の企画に対するやりがいであったり、“想い” みたいなところをお聞かせいただけますか。

藤田氏:

まずやっぱり、いいクリエイティブができたときは素直にうれしいです。

作ったものが原作者の先生含め周囲にしっかりと伝わり、「これいいですね」と言ってもらえた瞬間は報われた気持ちになりますね。いろんな手段を試行錯誤して作ったものをわかりやすくしっかりとご説明してきたので、そういった苦労を経て、かたちになったときはうれしいです。

ゲーム開発中に原作の連載が更新され、アニメも盛り上がり、そこに携われていることもうれしいです。原作やアニメと同じチームでお仕事をさせてもらっている感覚がありました。

──なるほど。

藤田氏:

…………いや、違うな。

──むむ、どうされました?

藤田氏:

ごめんなさい、なんかちょっと調子に乗った言い方をしてしまったかも。

──えええ?

藤田氏:

違うんです。

私は自分が立派な人間ではないことを自覚しているんです。新卒でつまずいて、よくわらかない不動産屋の面接も受けて、やっと拾ってもらえたのがアカツキだったんです。

だから、みんなに恥ずかしくない仕事をしなきゃいけない……!

こんな大規模なゲームのプロデューサーをやらせてもらえるなんて、あのころを振り返ると信じられませんよね。自分に任せてもらったという感謝のなかで、ユーザーさんと作品に対して、裏切らないよう丁寧な仕事をする。これが私のやるべきことだと思っています。

──大丈夫ですよ。藤田さんのそういう姿勢は、この記事を読んでくれた人にはきっと伝わると思います。

藤田氏:

ううっ、なんだか最後にすみません……。(了)

原作やアニメの完全再現ではなく、「もうひとつの正史」として挑んだ『怪獣8号 THE GAME』。

その裏側には、360度あらゆる方位から飛んでくる要求や問題に向き合うプロデューサーの姿があった。ゲーム開発の常識が通用しない状況のなか『怪獣8号』 “らしさ” を表現することがいかに大変か、取材をとおして理解が深まったように思う。

藤田氏は決して順風満帆なキャリアを歩んできたわけではない。新卒でつまずき、デバッガーのアルバイトを経て、少しずつ信頼を重ねてきた。そんな叩き上げの道のりが、この異例づくしの挑戦を可能にしたのではないだろうか。

『怪獣8号 THE GAME』は、原作やアニメに従属するコンテンツではなく、横に並び立つことを目指した。そのために積み重ねられた数えきれない議論や試行錯誤は、「IPゲームはビジネスライクで自由度が低い」という固定観念を打ち破ろうとしている。

本作が、いわゆるIPものゲームの制作として、挑戦的な取り組みであるのは間違いない。