『全国版』から数えてシリーズの7作目。

日本全土が一枚のマップになっており、そこに畑や村を建設していく箱庭内政が特徴の、戦国歴史シミュレーションゲーム『信長の野望』のスマホ最新作が公開されました。

『信長の野望・烈風伝』です。

|

この作品は、2015年にニンテンドー3DSで発売された『信長の野望2』をベースとしているのですが…… 『信長の野望2』は、2006年にニンテンドーDSで発売された『信長の野望DS』のマイナーチェンジといえます。

文字や数字が高解像度用に改められていて、武将の顔グラフィックもPC版『信長の野望・創造』のものに差し替えられていますが、フィールドや戦場のグラフィックは初代DS版と同じ。

そのためスマホでは粗く見え、スマホ版『信長の野望・武将風雲録』と比べても見劣りします。

スマホ版の『風雲録』は2008年発売のDS版(『信長の野望DS 2』)が大元ですが、こちらは2006年のDS版ですからね。

よって、『風雲録』は全国版から数えてシリーズ3作目、『烈風伝』は7作目ですが、スマホでは烈風伝の方がグラフィックのクオリティが低いのは承知しておきましょう。

ゲームの内容は、風雲録をはじめとする初期の『信長の野望』とは大きく異なります。

5作目の『天翔記』までは、コマンドを実行して商業や石高などの数値を上げていく「数値上げ内政」でしたが、6作目の『将星録』から、全国マップの上に畑や村などを建設していく『シヴィライゼーション』のようなスタイルに変わりました(8作目で”数値上げ内政”に戻るが、10作目から再び”マップ配置型”となる)。

『烈風伝』はそのスタイルの2作目で、近年の『信長の野望』の初期版ともいえます。

ただ合戦は、マスの上に配置されたコマを動かして戦うターン制の戦術シミュレーションで、RPGのようなバトルになっていた6作目の『将星録』や、RTSになっていた8作目の『嵐世記』とは違い、昔ながらの形式です。

価格は2600円。同じDS/3DSからの移植である『信長の野望・武将風雲録』や『三國志V』、『大航海時代IV』と比べると高め。

買い切りゲームで、課金・スタミナ・広告等はありません。

戦国大名のひとりとなって、月ごとに武将に命令を出し、国内の開発を行いつつ兵士や兵糧を蓄え、敵対国の城や砦を攻め落としていきます。

まずは国作りを行って収入を増やすのが先決。

城をタップして「出城」の「開発」を選択すると、開発計画の画面になります。

参加する武将を選択し、城の周囲の土地に建設したい建物をセット。

すると開発ユニットが出てきてマップ上で作業を開始します。

一度に複数の建物をセット可能で、順番に建設が行われます。

まとめてセットしておけば毎月命令を出す必要はありません。

ただ、敵が攻めてきたときは中断して帰城させる必要があります。

施設を作れるのは「本城」を中心とした5×5マス(半径2マス)の範囲。

本城の他に砦のような「支城」があって、こちらは3×3マス(半径1マス)にしか施設を作れませんが、支城は新たに築くことができます。

どの施設を作るかはゲームのポイントになります。

基本の施設は「田畑・町・特産・村」の4種類で、田畑は兵糧、町は金、村は兵士の収入を増やします。(徴兵コマンドはありません)

村がないと兵士数は増加しませんが、兵士が多すぎると月々の兵糧支出が増えるので、それに見合った数の田畑が必要になります。

田畑は川の隣の平地なら水田になりますが、それ以外の場所では畑になって収穫が減ります。

また、町も平地にしか建てられません。

特産品は金か兵糧の収入を増やしますが、何になるかは地域によって異なります。

施設は重ねて作ることでレベルアップしますが、Lv3にするには武将に「農業」や「商業」などの「適性」が必要。

適性は商人から買える「家宝」で習得でき、今作は武将への褒美、外交での貢ぎ物にも家宝が必要なので、金銭収入も十分に確保したいところです。

「外交」の「同盟」は、貢ぎ物をして友好度を高めておけばまず裏切られないので、戦いたくない相手には気前よくプレゼントしておきましょう。

開発画面と家宝の購入画面。

普段は「出城」で「開発」をセットしたら、仕事が終わるまで「静観」していればOK。

ただ、商人との取引のため、ひとりは城に待機しておいた方が良いでしょう。

商人や浪人が来訪している場合、日付表示の上にアイコンが現れます。

特産品の効果は「全体情報」の「その他」の「特産」で確認できますが、町Lv3や水田Lv3より収入が低いものが大半……。畑よりは多い、金収入の施設を丘に作れる、といった利点もありますが。

これとは別に、金山や馬産地といった特殊な地形もあります。

「鍛冶」は鉄砲伝来イベント、「楽市」は村Lv3が多いと発生する楽市イベントが起こらないと作れません。

楽市は兵士の増加量を大幅に増やしますが、兵糧の消費も増大するので良し悪しです。

「出城」で「建設」を選ぶと、城の改修や築城、道作りを行える建設ユニットを出せます。

ただ、築城は政治力の高い複数の武将で行わないと、建設に1年以上かかってしまうので注意。

建設ユニットは治水も行え、川に「堤防」を作れます。

堤防は台風の被害を抑えるのに加え、周囲3マスは川の隣でなくても水田を作れるようになります。

「出城」で「軍団」を編成して攻め込むか、敵の軍団が進軍してくると合戦になります。

城に武将が少ないと攻め込まれますが、開発や外交などで留守になりがちで、少し離れた場所からも軍団がやって来るため、嫌でも戦乱に巻き込まれます。

あまりに侵攻を受けすぎるときは外交を活用しましょう。

合戦はコマを動かして戦うターン制のストラテジー。

『武将風雲録』や『三國志V』と似たシステムですが、独自のルールも多く、ややわかりにくさもあります。

軍団には武将数に応じた「S・M・L」のサイズが付いていて、5人以下ならS、6~10人ならM、11人以上だとLになります。

そしてM以上の軍団が野戦を行うと「陣形」システムが登場、指定の配置にした部隊はそれ全体がひとつの大部隊として扱われ、陣形に応じたボーナスを得られます。

陣形の攻撃(陣攻)は小部隊を一撃で殴り倒せるほど強いですが、大抵は相手も陣形を組むので、大部隊同士での叩き合いに。

構成部隊の一部が倒されたり、混乱したりすると陣形を維持できなくなって、バラけての戦いとなります。

Sサイズの軍団だと、小さなマップで陣形のない普通の戦いになります。

今作の合戦は「攻撃する側が有利」、「一斉攻撃がやたら強い」という特徴があり、複数の部隊を並べたところに敵を誘き寄せ、「一斉」で袋叩きにするのが基本戦術。

マスは四角形なのに、ナナメに攻撃が可能(一斉攻撃にも参加可能)なのもポイントです。

部隊数が6以上なら軍団サイズがMとなり、陣形戦を行えます。

ただし相手がSサイズの場合、陣形のない小規模戦になるか、陣形のある戦いになるかはわかりません。

陣形には5部隊が参加しますが、それ以下でも一応陣形は組めます。

陣形には相性があって、良相性だと攻撃力と防御力が双方アップ。

陣形が攻撃されると、組んでいる部隊がそれぞれ均等にダメージを受けます。

移動して攻撃する場合、位置が悪いと陣形が崩れてしまうので、決定前にちゃんと各部隊が付いて来れているか確認しましょう。

陣形がない場合は常に一斉攻撃を狙うこと。

攻城戦は、城門を破壊しながら本丸を目指していく従来の形式。

ただ、士気が0になっても決着するので、敵部隊の撃破や櫓の占領によって相手の士気が下がり、本丸に到着する前に終わることもあります。

今作の足軽部隊は、機動力に勝る「足軽」、戦闘力に勝る「長槍」、遠距離攻撃できる「弓」に武装を変更可能で、防御側は弓矢をチクチク撃ちつつ、敵が接近して来たら長槍に持ち替えて迎え撃つのが基本。

「混乱」や「火計」といった計略もあり、知謀の高い武将はそれで敵の邪魔をするのも有効です。

騎馬は連続攻撃できる「突撃」を実行可能で強力ですが、武将に「騎突」のスキルが必要です。また、相手が長槍のときは突撃できません。

商人から馬をたんまり買っておく必要もあります(領内に馬産地があれば別)。

鉄砲は、商人から買い集めるのはなかなか大変なので(価格はそれほど高くないが一度に少数しか買えない)、鉄砲鍛冶のイベントが起こって、鍛冶屋を建設できるようにならないと運用は難しいですね……。

細かいルールが多くて最初は戸惑うと思いますが、一斉と騎馬の使い方、陣形の仕様がわかれば連勝できるようになるでしょう。

特に攻城戦の防御側は、城の地形を利用して、相手を一斉攻撃できるポイントで待ち構えることができるので、慣れれば格上の大軍も撃破することができるはずです。

左の画像は、敵が一部隊ずつしか入れない入口に陣取り、二部隊による一斉攻撃で攻め寄せてきた敵を迎撃しているところ。

前衛は長槍で戦い、後方の部隊は弓矢で敵を撃ちつつ、前衛が疲弊したら交代します。

足軽の武装変更は「武将」の「武装」で行え、攻城戦の防御側は最初から「弓」になっています。

このゲームには高さの概念もあり、高所にいる弓兵は威力と射程がアップ。

右の画像は城に火をつけてみたら、予想外に燃え広がって、大変なことになっているところ……。風向きを考えて使いましょう。

なお、全部隊を待機させたいときは、右下にある「静観」のボタンではなく、左から3番目にある「全待機」のボタンを押して下さい。そうしないと未行動の部隊が勝手に動いてしまいます。

今作はシナリオの多さと、設定の豊富さも特筆すべき点でしょう。

シナリオは特殊なものも含め、全部で13。

信長が家督を相続した1551年から、小田原征伐があった1589年までの10のシナリオに加え、オリジナルでは一度クリアしないと選べなかった1546年スタートの「シナリオ0」も最初から利用できます。

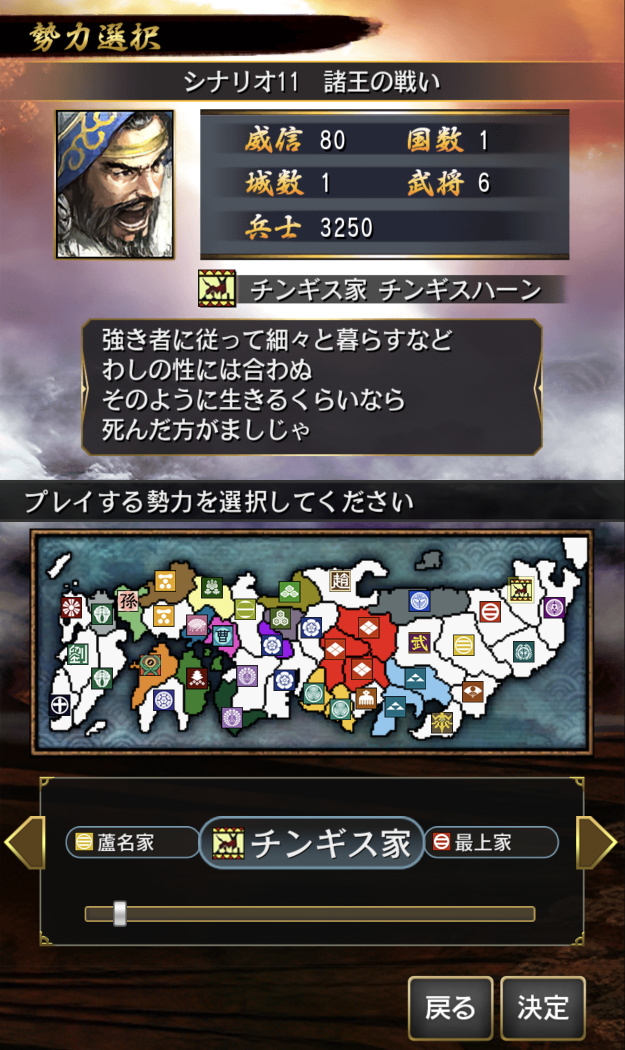

そして戦国オールスターバトルの「群雄集結」と、ハチャメチャ転生シナリオの「諸王の戦い」があります。

「諸王の戦い」は魏・呉・蜀の三国志の皆さんに加え、蒼き狼チンギスハーン、たわむれが終わる源頼朝、一休さんを連れた足利尊氏、ジャンヌダルクやロビンフッドを連れたユリウスカエサルなどが登場。

ふざけているにも程がある時空を超えたユニークな戦乱を楽しむことができます。

また、スタートの状態を選択できる「新大名プレイモード」があり、これで「仮想スタート」を選ぶと、武将の初期配置や領土の状態を自由に設定可能、新大名家も作成できます。

そこまでの大幅な改変ではない「謀反スタート」と「後継スタート」もあり、こちらは開始時に謀反や家督相続のイベントを発生させ、好きな武将を大名にしてプレイできます。

新武将は80人、新たな家宝も50個作ることができ、かなり自由なカスタマイズを行えます。

DS/スマホ版のコーエーゲームでおなじみの、コント形式のチュートリアルも用意。

今回は戦国のネタキャラ「今川氏真」がボケ、イケメンになった「今川義元」がツッコミを担当します。

戦国時代にチンギスハーン登場。ある意味、元寇。「チンギス家」という呼び名が新しすぎる。オルドはない。

こうした特殊勢力にはそれぞれオープニングがあって、どれも面白いので一通り見てみるのがお勧め。

また、このシナリオで今川家を選ぶと、戦国のエースストライカー「今川氏真」が、漢王朝の末裔「劉禅」、マグナカルタの英国王「ジョン欠地王」と出会い、手を携えて天下統一を目指す熱い展開となります。

ただ、私的に気になったのは、小大名と大大名の難易度のバランス。

武将が少ない小勢力だとゲームはより困難で、武将が多い大名家だとより簡単に進みます。

というのも、このゲームは武将が少ないと、どんなに兵士数があっても大兵力で出陣できません。

武将の数しか部隊を作れないため、武将を増やさないとどうしようもないのですが、登用しようにも浪人はほとんどやってきません。

合戦で敵将を捕らえても、登用には滅多に応じてくれません。

しかも滅ぼした国の武将は当面登用できないので、他国に取られてしまいます。

「威信」というステータスを高めると登用しやすくなりますが、序盤はどこも低いし、簡単には上げられません。小勢力だとなおさら。

加えて武将の身分が低いと率いられる兵士が少ないので、ますます序盤は少数の兵力しか出せません。

これでは兵士数を増やしても使えないから意味がない。

一方、武将の多い大名家だとこれらの問題は一切なく、開発さえ終われば自然に兵士が湧いてくるゲームなので、ガンガン攻勢に出られます。

さすがに差がありすぎる……。

まあ、これは私のような小勢力でマゾプレイをする奇特な人だけの問題で、大半の人は信長・信玄・謙信といったメジャーな大名でプレイするでしょうから、あまり問題ではないのかもしれませんが。

小大名でも知謀の高い武将がいれば、「内応」を使って敵将を引き抜き、武将を増やすことができます。

ただし内応はその場で連れ帰るのではなく、戦場での寝返りを約束させるものなので、その後に攻め込まなければなりません。

西日本なら、謀略家だけど義理がギリギリの「宇喜多直家」や「松永久秀」に内応を取り付け、むりやり攻めに行って連れ帰るという方法も……。

彼らがいれば、その神算鬼謀でさらに他の武将を内応させることができるでしょう。

なお、武将には「威信主義」というステータスがあり、これが「絶対」や「重視」の人だと大名家の威信の高さを重視し、低い勢力には寝返りません。無視や軽視の人だと威信は気にしません。

ただ、他にも義理や相性といった隠しパラメーターがあり、忠誠度だけでは内応の成功率は計れません。

正直、初見はショボく感じると思います。特にバタバタ動く戦場の兵士はダサく見えるのは否めません。

ただ、グラフィックは良くても悪くても、ある程度やっていると慣れるもの。

慣れてしまうと、ゲーム自体はあの『烈風伝』であり、『信長の野望』ファンなら十分楽しむことができるでしょう。

『信長の野望』シリーズは作品によって内容が全然違い、今作も『風雲録』や『大志』とは別物です。

どれが好きかは人によりますが、今作が人気上位であることは確か。

ちなみに2013年にコーエーが実施した、「信長の野望30周年記念アンケート」では5位でした。

なによりコーエーの『信長の野望』の本編のひとつ。

歴史シミュレーションゲームが好きなら、押さえておきたい作品です。

信長の野望・烈風伝

DS版をスマホに移植した箱庭内政の『信長の野望』

(画像は信長の野望・烈風伝 – AppStoreより) ・歴史シミュレーション(戦国)

・コーエーテクモ(日本)

・2600円

文/カムライターオ

【あわせて読みたい】

信長から乙女ゲームまで… シブサワ・コウとその妻が語るコーエー立志伝 「世界初ばかりだとユーザーに怒られた(笑)」二人三脚で、世界に類を見ないオリジナルのゲームを、独自の値付けや流通のやり方で世に送り出してきたコーエーテクモホールディングス社長・襟川陽一氏ことシブサワ・コウ氏と妻・襟川恵子氏。既存の発想にとらわれず、常に自分たちの頭で考えてきたコーエー35年間の軌跡をお聞きした。