|

『信長の野望』はなぜ成功できたのか

光栄(現コーエーテクモゲームス)の『川中島の合戦』から2年後、1983年3月に登場した初代『信長の野望』【※】。戦国シミュレーションの元祖と言われ、商業的にも大ヒットして同社の天下布武の第一歩となったゲームだ。

(画像はAmazonより)

なぜ『信長』は大成功を収めることができたのか──しかも、同社がゲーム業界で不動の地位を占める“礎”ともなったほどの大成功に──その理由とはなにか。それはひとつには「内政」の要素が挙げられるだろう。

海外から直輸入した「ウォーSLG」ではなく、漢字混じりの「戦国シミュレーション」。

前作の『川中島の合戦』【※】が「戦場」の再現だったのに対して、『信長』は「戦国」、すなわち「国」の経営へと軸足を移した。

(画像は「シブサワ・コウ」35周年記念サイトより)

富国強兵。戦国時代の鉄火場を生き抜いて勝者となるには、まず国を富ませて兵を強くする。『信長』はそんな「内政」に着目したばかりか、システムの中心に位置づけたのだ。

ことを荒立てる戦よりも身内でやりくりする内政のほうが日本人好みする──後付ではそれっぽいことも言えるが、なかなか実践できるものでもないし、ヒットが保証されてもいなかった。

基本的にゲームの進歩とは、分かりやすくビジュアルで「見える化」するという流れの中にあるからだ。本作から3年後に発売された初代『ドラゴンクエスト』さえ数字のステータスが分かりにくいのではないかと危ぶみ、移動中は表示を隠すなど印象を和らげる工夫をしていたぐらいだ。

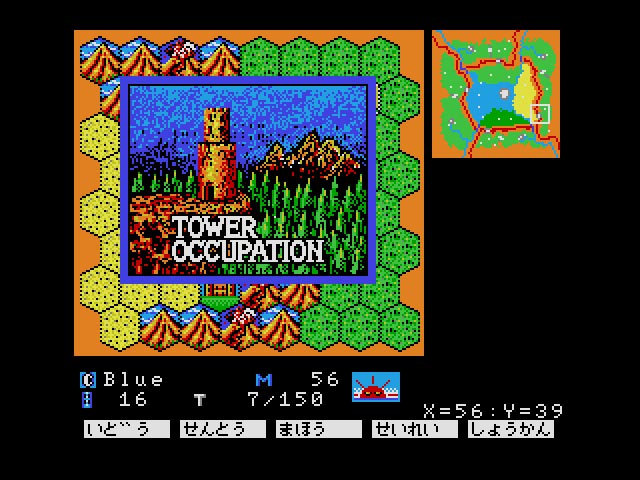

今どきのゲーマーが初代『信長』を見たときの初印象は「数字だらけ」だろう。

画面の大部分を日本地図が占めてグラフィカルにも見えるが、右横には金貨、兵糧、町の数……などの数字がむき出しで並べられている。

(画像は『信長の野望』30周年記念サイトより)

あと1年遅ければ、「古臭いゲーム」の印象がつきまとったのかもしれない。たとえばコンピュータRPG(以下、CRPG)では1984年に『ハイドライド』【※1】や『ドルアーガの塔』【※2】が登場し、ひと目で分かりやすいアクションRPGのブームが始まっていたのだから。

※1 ハイドライド

1984年にT&Eソフトが発売したPC-8801用のRPG。RPGとアクションゲームの両方の要素を取り入れた「アクティブロールプレイングゲーム」と銘打たれていた。

※2 ドルアーガの塔

ナムコによるアーケード用アクションRPG。のちにファミコンをはじめ、さまざまなパソコンや家庭用ゲーム機に移植されている。『ゼビウス』の遠藤雅伸氏によるゲームデザインで、60階建ての塔の各階に隠された宝箱を探しながらつぎの階を目指す。宝箱の出現条件がほぼノーヒントで、プレイヤーどうしの情報交換などを活性化させた。

しかし1983年の時点においては、初代『信長』も十分すぎるほどビジュアル派だった。多種多様なハードに展開されていたためCGの見かけにバラツキはあるが、たとえばPC-8801版のライン(線)とペイント(塗り潰し)で描かれた勢力図は、概ね同じ年の『ポートピア連続殺人事件』【※】と同レベルと言っていい。

※ポートピア連続殺人事件

堀井雄二が手掛けた推理アドベンチャーゲーム(エニックスよりPC-8801用として1983年に発売)。プレイヤーは神戸市で起こった殺人事件を担当する刑事となり、相棒のヤスとともに事件解決に奔走する。

数字を前面に押し出して小難しそうな『信長』が順調な滑り出しができたのは、ひとつには「絶妙のタイミングで世に送り出したから」だ。当初の戦場になったパソコンはユーザーの年齢層が家庭用ゲーム機よりも高めで、「数字」に対して比較的強い耐性があった。それに画面も『川中島』ほど地味でもない。初代『信長』は「1983年当時の最新PCゲーム」の要件を満たしていたのだ。

(画像はSteamより)

とはいえ、初代『信長』の誕生から34年。『信長の野望・大志』【※】で第15作もの歴史を重ねてきたシリーズが、1984年にずれ込んでいれば失敗したとか、1年~2年程度の誤差で揺るぎがあったとは考えにくい。

※信長の野望・大志

シリーズ35周年記念作品として2017年11月30日に発売。「すべての戦国好きに捧げる、最高の戦国体験」をテーマに、「武将の人間性までも表現する“志システム”の導入」、「シミュレーションAIの変革」、「3D全国1枚マップの進化と2000人超えの登場武将数」、「歴史上の事件・武将の逸話・各地の伝承を含めた多彩な歴史イベント」という4要素が特徴となっている。

たしかに「内政」には他のゲームにはないオリジナリティがあった。だが、それだけだろうか。「内政」に匹敵するもうひとつの鍵、戦国SLGを不動のジャンルにした要因のヒントは、『信長の野望』というタイトルにある……。

『信長』のヒットを支えた「内政」と「キャラクター性」

初代『信長』の発想はどこから来たのか。それは生みの親であるシブサワコウ氏がたびたび語っているように前作『川中島』と、織田信長の生涯そのものだった。

(『川中島』のあとは)「次は大好きな信長」と考えました。そして信長の生涯を考えたとき、戦いだけでなく新たな経済や軍政を作り出したことから、新しい世の中を再現するゲームにしようと。そこで「内政」と「戦争」を二つに分けたシステムを思いついたのです。(編集部強調)

信長の名前から連想するのは、長篠の戦いでの鉄砲三段撃ちや、特権を排除して自由な取引市場を作る「楽市楽座」という経済政策だろう。いずれも最近の研究では史実にはなかった、信長の発明ではなかったと否定されつつあるが、ロマンの種火にすることにはなんの問題もない。

内政と戦争。ふたつは等しい重みを持つように語られているが、初代『信長』では前者の存在感があまりにも大きい。かつて「戦争は外交の延長である」と語った軍人がいたが、本作では「戦争は内政の結果に過ぎない」といえる。

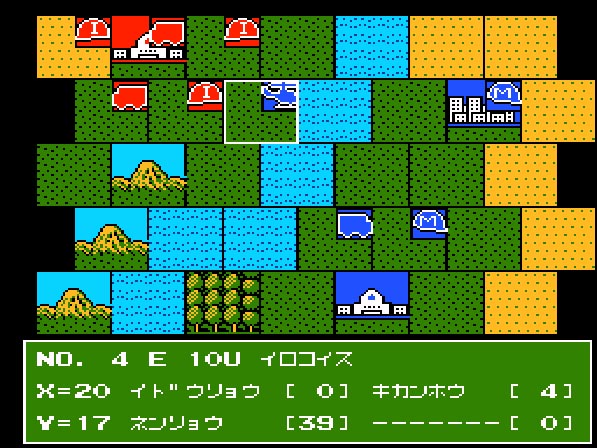

それは何より、命令(コマンド)表が力強く物語っている。「何もしない」を除いて全11の命令のうち、「ヘイシノイドウ」や「センソウ」など戦争関連が4つ。それに対して「キン、コメヲアタエル」など内政に分別できる命令が6つだ。「サカイノショウニン」のような商取引が戦争と同格を占めるゲームは、1983年当時ほかに見つけることが難しかっただろう。

戦場でのパワーバランスはさらに極端だ。「キンカ」と「ヒョウロウ」に応じて派遣する兵士の上限が決まり、その範囲で兵糧つきの兵士を送り込む。各部隊に兵士の振り分けはないので、強弱は純粋に金貨と兵糧、つまり「内政」でせっせと稼いだリソースにより決まる。

そんな「内政」に匹敵するもうひとつの原動力は「キャラクター性」だろう。まず『信長の野望』のタイトルに抜擢された織田信長は、日本でも屈指の人気を誇る武将だ。

(画像はWikipediaより)

戦国時代を舞台とするドラマや映画では主役でなくても重要人物のひとりとなり得る。『信長協奏曲』や『信長のシェフ』、『信長の忍び』など信長マンガも数知れず。平野耕太氏の『ドリフターズ』でも、糞尿と遺体から硝石を採り出して火薬を大量生産するなど、ドス黒くも渋い活躍をしている。

本作は信長を単なるタイトルではなく、キャラクターとして扱っていた。その証拠は、冒頭で能力値を決めるところだ。

(画像は『信長の野望』30周年記念サイトより)

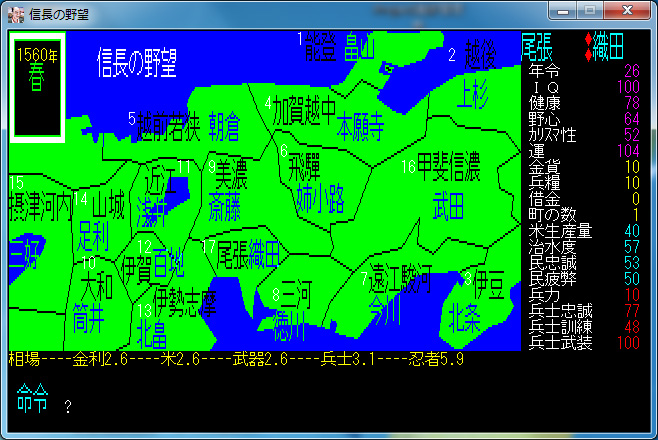

初代『信長』で選べるプレイヤーはふたり、信長と武田信玄だ。ただし信玄は人間プレイヤーがふたりの時のみで、ひとりの場合は自動的に信長となる。そのパラメータは次々と変わる数値を止めるランダム方式で決定……というのは、光栄の過去作であるCRPG『ダンジョン』とほぼ同じだ。

つまり初代「信長」はCRPGの延長上にもあった。ウォーSLGは人格のない「軍団」ないし名無しの司令官が主役だったが、本作は信長という能力値を持つキャラクターを演じる側面もあったわけだ。

『三國志』から輸入された配下武将システムの爆発力

初期の『信長』シリーズはキャラクター数が少なかった。特に初代は国も少ない上に、ひとつの国につきひとりの武将=大名しか存在せず、史実や歴史小説で名の知られた武将のほとんどが取りこぼされている。

武将不足の事情は、続編で2作目の『信長の野望・全国版』でも基本的には変わらなかった。初代の17カ国から北の蝦夷から南の薩摩までをカバーした50カ国へと拡大したものの、「一国につき一武将」の原則は変わらず。武将の数は17から50に増えたに過ぎない。

(画像は『信長の野望』30周年記念サイトより)

武将=国そのものというルールは、ただ単に武将のキャラ不足で済む話ではなく、ゲーム進行上の不都合にもつながっていた。大名が討ち取られると、生前統治していた領地がそのまま戦勝国のものになるという、およそ戦国時代にはありえない事態となったのだ。武将どころか、後継者という概念もなかったための珍現象だ。

こうした矛盾を打開するアイデアは、やがてシブサワコウ氏が手がけた『三國志』【※】によってもたらされ。同じ作者により生み出され、歴史をテーマとした兄弟である『信長』と『三國志』は、シブサワ氏が両シリーズを往復することを通じて進化していった。

(画像は『三國志』30周年記念 特設サイトより)

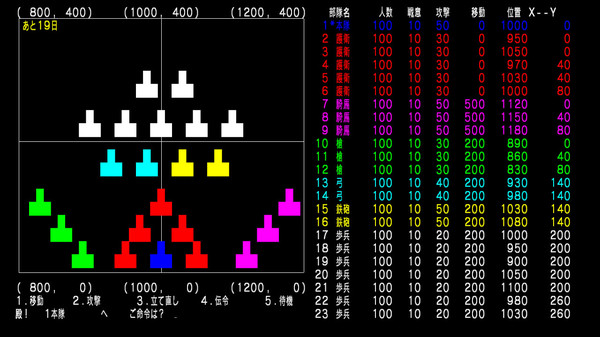

そのアイデアとは、君主の下にある「配下武将」だ。三国志のストーリーは、極端に言えば「人材集め」と「人材が陣営を行ったり来たりする」お話だ。

劉備玄徳は関羽や張飛と義兄弟の契を結び、天才軍師の諸葛孔明を三顧の礼で迎え、着々と人材をコレクションする。その劉備も袁紹の元に身を寄せ、荊州の劉表に頼り……と各陣営を行き来している。

つまり人に始まり、人に終わる物語だ。

劉備たったひとりしかいない蜀などありえないから、傘下に収めた「配下武将」はごく自然に発想したアイデアだったのだろう。武将は人材コレクションの楽しみだけでなく、「君主が死亡しても後継者があり、国が滅びない」というシステム的な担保にもなった。

人材集めの重要性や後継者の必要は、中国の三国時代と日本の戦国時代でなんら変わりはない。こうしてシリーズ第3弾『信長の野望・戦国群雄伝』【※】(1988年12月発売)は、約400人以上の実在武将が各地の大名のもとに配置。それぞれの配下武将にも大名と同じく政治力や戦闘力などの能力値が設定され、キャラクター性を持った。

(画像は『信長の野望』30周年記念サイトより)

配下武将はシステムの不備を埋める一方で、『信長』シリーズのキャラゲー化を押し進めた。原作は誰にも著作権のない、ライセンス料を払う必要もない「史実」だけに、ビジネス的にも最強のキャラクタービジネスが誕生したわけだ。こうしたビジネスモデルは後に、歴史ゲームを通じて名所旧跡に興味を持った人々が巻き起こした「歴女」ブームにも繋がっていった。

1980年代後半は戦国SLGの群雄割拠

2018年現在では、国内における戦国時代を題材としたSLGの主流イコール『信長の野望』と『三國志』シリーズと言っても過言ではなく、コーエーテクモゲームスが独占している状態だ。

これは、国産RPGやアクションの有力IPがスクウェア・エニックスの『ドラクエ』や『FF』以外にも“多数ある”ことと比較すると、異質と言えるだろう。

戦国SLGでは他のジャンルのような市場競争は存在しなかったのか。いや、そんなことはない。『信長の野望 全国版』が大ヒットしてから数年後の1988年~1989年にかけて次々と戦国SLGの野心作が他のメーカーからも送り出され、それぞれの工夫や強みを持ってしのぎを削っていた。『信長の野望』も激しい競争にさらされながらも、生き残ったシリーズなのである。

ゲームの進化は「アイデアの遺伝子を受け継ぐこと」を起点としているのは、本連載でもたびたび述べた。あるものは先行したヒット作のシステムを精緻化し、あるいはデータを増強する。別のものはヒット作が重点を置いたメインコンセプトをあえてずらし、別のコンセプトに軸足を置く。ないしは当時の世間の流行を加えて異なるフレーバーにする……。

【国内RPG史:最終回】ゼルダの“子供”としての「聖剣伝説」と「メトロイドヴァニア」――子孫の業績をBotWはいかに回収したか?【ゲーム語りの基礎教養】

美味しいところ取りにせよ人気要素に対するアンチテーゼにせよ、先行作を基準点としていることに変わりはない。その周辺には確実にユーザーの求める何かがあり、基準点に「足りない」ないし「過剰」と思われている何かがあるはずだからだ。

『信長の野望』の大成功に対して真っ先に出されたアンサーは、意外にも当時のパソコンよりも遥かにCPUパワーやメディア容量といったリソースが少なかったファミコン用ゲームだった。

まずシンプルな形でのフォロワーが、ナムコット(ナムコのファミコン向けブランド)の『独眼竜政宗』【※】だ。ROM容量が比較的乏しいから主人公を伊達政宗公ひとりに絞り、天下統一をめざす生涯を描くことに限定している。この前年に大河ドラマで放送された『独眼竜政宗』にあやかった面もあるのだろう。

(画像はAmazon | 独眼竜政宗より)

開墾をして石高をアップする、足軽を集めて訓練するなど内政により富国強兵を押し進め、その成果を戦闘に注ぎ込んで国取りをしていく基本も先行作と同じ。アイコンを選択しての命令や、攻撃された部隊がリアルタイムで減る戦闘シーンなど、すでに『信長』にあった要素を視覚的に分かりやくしている。

本作ならではのオリジナリティは、奥羽を統一した後の「ナムコット新聞東北版」だ。同社の『ファミスタ』シリーズに登場した「ナムコット新聞」を彷彿させるコミカルな内容だが、政宗らの見た目が年齢により変わるところも凝っている。全体の印象は『信長』との対決というより、入門編の趣がある。

もう一つは『不如帰』【※】。発売はアイレムで、開発はタムテックス。実際にはグラフィックやデータ、メッセージに至るまでひとりの開発者が手がけた経緯が伝えられており、それだけに強い作家性を感じさせるシステムだ。

※不如帰……1988年、アイレムから発売されたファミコン用歴史SLG。40人の大名からひとりを選択し、全国統一を目指す。このゲームを開発したディレクター岡野修身は、2010年に岡本吉起監修のもと、ニンテンドーDS用の歴史SLG『戦国Spilits』を手掛けた(発売元はタスケ)。

本作がゲームの歴史に残している足跡は、まず「配下武将」という概念を先がけて採用したという事実だ。こちらが1988年8月発売で、『信長の野望・戦国群雄伝』が同じ年の12月。少なくとも『信長』にヒントを得ることなく、自力でそのアイデアに辿り着いている。

独自の発想ゆえに、その中身も『信長』とは対照的だ。武将の能力値をマスクして、プレイヤーから見えなくしているのだ。 『信長』は武将のパラメータを可視化して「武力にすぐれるが、知略に乏しい」といったキャラクター性を強めていた。しかし『不如帰』では実際にプレイして挙動を確かめるまでは、どういうキャラクターか分からない。

これはリアルと言えばリアル。現実でも上司に部下のパラメータが見えるわけもなく、付き合ってみて初めて能力や人となりが分かる。「馬には乗ってみよ人には添うてみよ」という戦国時代の人間関係そのものだ。

もうひとつの際立ったオリジナリティは「天下統一とは何か」を定義し直していることだ。具体的には官位の存在と、従属大名という概念。強い大名は弱小大名を従わせて援軍として動員でき、戦に勝って領土を広げれば「官位」が発行できる。そうやって上がった官位でさらに従属国を増やすという流れだ。

豊臣秀吉は関白、徳川家康は征夷大将軍という「官位」を最大限に利用して天下統一を果たした。武力ではなく政治力、権威というソフトパワーで頂点に上り詰める発想は、『信長』シリーズに数年先んじていた。

それは「時代が早すぎた」ということでもある。『不如帰』は知る人ぞ知るゲームとして、一部のユーザーの記憶に深く刻まれたのである。

ほとんどの戦国SLGが『信長』ありき、そのシステムをベースに足し算や引き算を図っていたのに対して、「打倒・信長」を強烈に感じさせるゲームが現れた。やはり戦略SLGの代表的メーカーであり、『大戦略』シリーズで舞台を近現代とすることで棲み分けていたシステムソフトが送り出した『天下統一』(1989年)【※】だ。

(画像は『復刻版・天下統一』公式サイトより)

このゲームにも『信長』系と同じく内政はある。あるが、メインはあくまで「国盗り」だ。敵国であるCPUも領地拡大を優先しており、1年が4ターンという速さのため(『信長』は12ターン)内政をしているうちに国が盗られてしまう。

信長のいる尾張がスタート時点で群雄割拠、複数の敵対勢力がいる緊張感の高さ。ひとつの国に複数の城があり、それを全て落として初めて「国を取った」ことになるから、戦に重きを置かざるをえない。

城と城は「道」で結ばれている。目当ての領地を狙うには、上京を果たすには……というふうに、戦略的な思考が求められる。すぐ近くに見えている城でも、道が繋がっていなければ攻めることができない。ひたすらに隣接する国を力押しに攻めて陣取りをしていく『信長』とは、かなり毛色が異なっている。

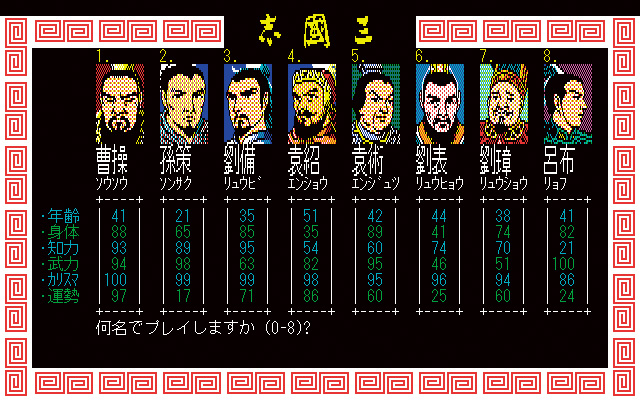

配下武将も実装され、武将数は『戦国群雄伝』を上回る約800。ただし、いくら優秀な人材をそろえても、暗愚な大名では宝の持ち腐れ──という事態を再現したのがCPシステムだ。

コマンドの実行は、ターン開始時に割り当てられるCP(コマンドポイント)を消費して行う。CPは有能な大名であれば多く、無能なら少ない。後者は軍事に手間をかけすぎていると内政が疎かになるが、前者はどちらもできる。

(画像はプロジェクトEGG | 天下統一より)

大きな局面では凝った要素を実装しながら、戦闘システムはとてもシンプル。縦5×横6マスの小さな戦場に、計4部隊を配置して敵軍と対峙する。各部隊は左右(つまり前後)しか移動できず、正面の敵を攻撃できるのみ。各ターンの先攻と後攻はランダムで、2回連続して攻撃できる場合もあったり運の要素も強い。

さらに各部隊には「編成係数」があり、これが一部隊でもゼロになれば敗北する。全滅にはいたらなくても、統率が崩れれば潰走したという、戦国の実情を反映したものだ。

現代ではAIが将棋や囲碁で人間を負かす事も珍しくなくなったが、当時のパソコンは演算パワーも思考アルゴリズムも貧弱で、人間との力量差が付きやすかった。『天下統一』は人が操作する余地を少なく、運の要素を大きくすることで、バランス調整を図ったと思われる。

事実、CPU軍はかなり手強く、人間プレイヤーと接戦を演じた。終盤ではCPUも一大勢力となり、天下分け目の決戦が繰り広げられてクライマックスを迎える。見事なバランス感覚は、『大戦略』シリーズを育てたシステムソフトと、数々の名作ボードゲームを手がけてきたゲームデザイナー・黒田幸弘氏のタッグあればこそだろう。

『天下統一』シリーズは「信長」に匹敵するポテンシャルを秘めていたかもしれないが、戦国SLG中堅の一角に留まった。その理由として考えられるのが、ひとつにはストイックすぎる画面グラフィックだ。全国地図も良く言えば素朴だった。

それ以上に、「武将の顔グラフィックがない」のはストイックにも程がある。『戦国群雄伝』よりも武将数を多くできたのも、グラフィッカーの負担が軽かったからだろう。

戦国SLGの商品的な強みは、戦国武将というキャラクターと、そのコレクション性にある。キャラ立ちのためにはグラフィックが必須となるが、それにはマンパワーがかかり、人気シリーズを抱えていて資金に恵まれた先行メーカーが圧倒的に有利になる。すでに光栄の戦国SLGにおける天下布武は、覆せない事実になっていたのかもしれない。

シミュレーションRPGの基礎となった『大戦略』シリーズ

ウォーSLGをベースに、各ユニットを人格と成長要素を持った「キャラクター」として扱い、ストーリー性を付加したゲームの総称をシミュレーションRPG(以下、SRPG)と呼ぶ。海外にはほとんど例がなく、日本独自のジャンルと言っていい。

なぜそういい切れるか。その一例は、海外大手ゲームメディア「Game Informer」が選出した「ベスト・ストラテジー/RPG(シミュレーションRPG)」の大半を日本産タイトルが占めていることを挙げれば十分だろう。

もし国際的に盛んに開発されているジャンルであれば、今では資金力と開発力ともに劣勢に立たされている日本勢が独占できるわけがない……という、少し後ろ向きな理由ではある。

光栄の歴史SLGが成功した理由のひとつが「武将というキャラクター性」にあると推測されることは、前節でも述べた。

キャラクターは感情移入させる手がかりにもなり、その膨大なデータベースは続編を重ねるごとに積み重なられて分厚さを増し、磨きをかけられる。前作との差分を確認すること、それ自体が「続編を買う理由」にもなり、シリーズ化する上でもとても有利に働く。

(画像は『信長の野望』武将人気投票 結果発表より)

同時に、武将データベースはゼロからの他社の新シリーズとの圧倒的な格差となって攻勢を防ぐ。まさに「キャラクターは城、キャラクターは石垣」システムだ。

日本で一大ジャンルに成長を遂げたもう一つのSLG、SRPGも「キャラクター」を基礎とし、訴求力としている。盤上で動かす駒(ユニット)を、人格を備えたキャラクターとする。その上にRPGから「成長システム」を持ち込むことで、「戦争」から出発したウォーSLGが物語を紡ぎ始めたのだ。

ウォーSLGにも「物語」の芽生えはあった。複数のマップをつなげて連続性を持たせ、ユニットのレベルを引き継げるようにすればいい。そうした試みが、システムソフトの『大戦略』の延長上にある『ファンタジーナイト』【※】や『マスターオブモンスターズ』【※】でなされていたことは、すでに開発者自らの口で語られている。

※1 ファンタジーナイト(画像左)……1987年にシステムソフトがPC-9801用ソフトとして発売したウォーSLG。プレイヤーは4つある国の中から1つを選択し、さまざまなモンスターを駆使して敵国を占領することが目的となる。『大戦略』のファンタジー版とされ、『マスターオブモンスターズ』の原型とされる。

※2 マスターオブモンスターズ(画像右)……1988年にシステムソフトがPC-8800用ソフトとして発売したファンタジー・ウォーSLG。プレイヤーはモンスターを召喚できるマスターとなり、モンスターを従えて敵国のマスターを撃破することが目的となる。PCエンジン、メガドライブにも移植され、その後も多くのシリーズ作がリリースされた。

(画像はともにプロジェクトEGGより)

実際、「マップ上にユニットを置き、敵ユニットを全滅ないし拠点を制圧」や「ユニットが成長する要素」を採用した最初のメジャー作は『大戦略』シリーズだ。同様の様式を引き継いだSRPG全体が、同シリーズの影響下にあることは疑いない。

しかし『大戦略』シリーズや『マスターオブモンスターズ』はPCゲーム市場では成功したものの、その次の“主戦場”となった家庭用ゲーム機市場では芳しい結果を残すことができず、少なくとも『大戦略』のIPとして主流となることはなかった。わずかにセガによる『アドバンスド大戦略』【※】シリーズが累計100万本を達成したものの、今のところ流れを継ぐ作品はないと言っていい。

(画像は『アドバンスド大戦略 ドイツ電撃作戦』| 名作アルバム より)

ファミコン版『大戦略』の失敗が示した「分かりやすさ」の壁

それは初手にファミコン版『大戦略』(ボーステックから発売)が商業的な成功を収めたとは言い難く、家庭用ゲーム参入の入り口で躓いた事情が大きかったのだろう。

(画像はプロジェクトEGGより)

ファミコン版『大戦略』はパソコン版の本家・システムソフトではなく、ライセンスを受けたボーステックから発売された。他社開発ということと、PC版との手触りの違いもあり、原作スタッフの評価は「あれは、ひどかった」とかなりの辛口だ。

無職の青年が持ち込んだゲームが歴史を変えた。約20年ぶりに再会を果たした初期メンバーが語る「大戦略」開発秘話

しかし、1980年代後半の一般的な「パソコンから家庭用ハードへの移植」全体の平均値を考えれば、ファミコン版『大戦略』の完成度はそうひどくはなかったとも思える。

原作のマップでは、地形チップは六角形のヘックスを使っていたところを、移植版では四角のスクエアを採用しつつ、半分ずつずらすことで「6つのチップに隣り合う」というヘックスと同じ状況を再現している。

(画像はプロジェクトEGGより)

ヘックスを単位としたマップ構成は表面上の見かけだけでなく、原作の核である「戦略」と一体になった要素だ。スクエアの上下左右よりも「六方向にそれぞれの意味」を持つヘックスこそが戦略に深みを与える。もしもシンプルなマス目に替えてしまえば、原作版のマップ移植は難しくなるばかりか、最悪『大戦略』を名乗れなかっただろう。

『大戦略』って、地形がすごく大事じゃないですか。だから、ファミコン版の『大戦略』は地形を大きく見せるために、ヘックスを大きくしているんです。ところが、その結果として一画面に入る範囲が小さくなって、敵を見るのに一々スクロールさせなきゃいけないんです。シミュレーションゲームとして、最悪の見せ方ですよね。

無職の青年が持ち込んだゲームが歴史を変えた。約20年ぶりに再会を果たした初期メンバーが語る「大戦略」開発秘話 – 電ファミニコゲーマー

原作スタッフから手厳しく批判にさらされている要素の最たるものが「地形の大きさ」だ。平地で戦うか、森林で戦うか。戦う場所によって戦果が劇的に変わる『大戦略』だからと地形をデカくした結果、全体状況を確認してこそ練ることができる「戦略」を台無しにしてしまったわけだ。

PCゲームから家庭用ゲームに移植やアイデアを持ち込むにあたっては、いつも「分かりやすさの壁」が立ちはだかる。前者はPCというゲーム専用に作られたわけではなく、ソフトをインストールするだけでも知識が必要な「分かりにくさ」を乗り越えたユーザーを相手としているから、分かりにくくても許される。

その一方、家庭用ゲームは「ROMカセットを挿せばすぐに遊べる」ことに慣れたユーザーを前提としているから、原作PCゲームの「分かりにくさ」をそのまま提供するわけにはいかない。PC用コンピュータRPGの「分かりにくさ」を小学生でも遊べてクリアまで導くためのアイデアと発明の塊こそが初代『ドラゴンクエスト』だったことは、以前の連載でも述べた。

ドラクエで堀井雄二はいかに“編集”したか?――初代ドラクエの「1泊2日観光ツアー」革命【ゲーム語りの基礎教養:第二回】

ファミコン版『大戦略』のスタッフも彼らなりに、「分かりやすさ」を意識していたことは、戦闘画面を見ればうかがえる。原作では単色で効果音もなかったバトルには色も音もつき、敵味方のパラメータも表示。つまり、「ビジュアル的なダイナミックさ」を「分かりやすさ」と捉えている切り口だ。

しかし、引き換えにマップの一覧性が犠牲にされ、「戦略」の面白さが損なわれてしまった。

ファミコンをはじめ、当時の家庭用ゲーム機は表現力と処理能力ともにロースペックで、出来ることは限られていた。その中で「面白さ」と「分かりやすさ」を両立するアイデアが、ファミコン版『大戦略』には欠けていたのだろう。

そんな「分かりにくい」から出発したウォーSLGが家庭用ゲーム市場で受け入れられるために、ふたつの方向からアプローチが試みられた。ひとつは、解像度が限られたゲーム画面に合わせて整理されたユーザーインターフェース。もうひとつは、戦うユニットに思い入れしやすくする「成長するキャラクター」への置き換え。それが『ファミコンウォーズ』と『ファイアーエムブレム』および、『SDガンダム スクランブルウォーズ』から『スーパーロボット大戦』というふたつの流れであり、やがてSRPGの一大ジャンルを築き上げる……ということで、続きは次回連載にて。

【あわせて読みたい】

無職の青年が持ち込んだゲームが歴史を変えた。約20年ぶりに再会を果たした初期メンバーが語る「大戦略」開発秘話電ファミでは、『大戦略』初期メンバーによる対談も掲載。「目の前に自由なルールが広がっている中で、俺たちはゲームでどこまでやれるのか──」時代を変えたゲームを作った男たちは、一体何を考えていたのか?