「バレッテ」というモンスターをご存じだろうか?

ファミコンやスーパーファミコンの時代からRPGをプレイしてきた古参ゲーマーの中には、「ああ、あれか」と思い出す方がいるかもしれない。あるいは、「このあいだクエストで倒したよ!」と身を乗り出す新規ゲーマーの方がいるかもしれない。

『ファイナルファンタジー』シリーズの『I』や『V』、そして最新作の『XV』などにも登場する、あのサイやアルマジロのような姿をした、高い守備力を持つモンスターだ。

実は、このバレッテが1987年に『ファイナルファンタジー』の中でプレイヤーの前に姿を現すまでには、二度にわたって太平洋を横断する、20年にも及ぶ長い長い物語がある。

国産RPGに多大な影響を与えた『AD&D』

バレッテは、まったくの無から生み出されたモンスターではない。

1977年に発売されたテーブルトークRPG『アドバンスト・ダンジョンズ&ドラゴンズ』(以下、『AD&D』)【※】のルールブック『Monster Manual』に掲載されている、「ブレイ」(英語ではBulette)というモンスターが元ネタであるというのが通説となっている。

(画像はAmazon | D & D Minis: Bulette # 67 – Giants of Legendより)

※『AD&D』

1974年にTSR社から発売された世界最初のテーブルトークRPGが『ダンジョンズ&ドラゴンズ』(以下、『D&D』)。発売直後から人気を博した『D&D』だが、のちに多数の追加ルールによってあまりにも複雑になりすぎたため、1978年に『AD&D』として再構築された。この際に入門者向けの簡略化バージョンも発売されており、こちらは正式名称を『ダンジョンズ&ドラゴンズ』、オリジナル版と区別するために『ベーシックD&D』あるいは『クラシックD&D』と呼ばれている。

しかし、当時『AD&D』から影響を受けたRPGは『ファイナルファンタジー』だけではなかった。

そもそも『AD&D』は、日本のRPGにも多大な影響を与えた『ウルティマ』(1981年)や『ウィザードリィ』(1981年)の下敷きとなっており、両作の開発のきっかけは「パソコンで『AD&D』を遊びたい」というものである。

事実上、『AD&D』は、現在のすべてのRPGに影響を与えたゲームと言えるのである。

【ゲーム語りの基礎教養:第一回】初代ドラクエはRPGへの逆風の中に生まれた――“ドラクエ以前”の国内RPG史に見る「苦闘」の歴史

たとえば『ファイナルファンタジー』と並ぶ有名RPGシリーズである『ドラゴンクエスト』。その三作目の『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』(1988年)には、アカイライというモンスターがいる。

このアカイライは、『AD&D』の拡張ルールブック『Fiend Folio』(1981年)にある強靭な脚と鋭いくちばしを持つ鳥の魔物「アケイライ」が原型になっている。

そして日本ファルコムから発売された初期のアクションRPGの名作『ザナドゥ』(1985年)にも、アカイライは登場する。

(画像はAmazon | D & D Minis: Achaierai # 26 – Aberationsより)

アカイライの他にも、『ドラゴンクエストIII』にはアルミラージ、『ザナドゥ』にはアサシンバグやビホルダーといった、影響を受けたと思わしきモンスターが登場する。

また、ナムコの『ドルアーガの塔』(1984年)のラスボスである悪魔ドルアーガは、『AD&D』の拡張ルール『Deities & Demigods』(1980年)のバビロニア神話の項目に掲載されているドルアーガという八本腕の悪魔に由来する。

これについては、制作者の遠藤雅伸氏自身が公式ブログではっきりと認めている。

(画像は任天堂 | ドルアーガの塔<.a>より)

これ以外にも『AD&D』が1980年代の国産RPGにどれだけ影響を与えたかは、とても書ききれない。そして『ファイナルファンタジー』の1作目はこれらの中でも、『ザナドゥ』と並んで特に『AD&D』の遺伝子を強く受け継いだ作品だった。

『ファイナルファンタジー』に影響を与えた『AD&D』のモンスターたち

シリーズ1作目の『ファイナルファンタジー』にはさまざまな性質を持つ無数のモンスターが登場するが、その多くは『AD&D』の『Monster Manual』が着想の源となっている。

たとえば麻痺攻撃を持つクロウラーや即死攻撃を持つマインドフレイア、海上で遭遇する半魚人のサハギンなどは、いずれも『Monster Manual』に、キャリオン・クロウラー、マインド・フレイヤー、サフアグンという、似た名前と似た能力を持つモンスターが載っている。

天野喜孝氏の美麗なイメージイラストで印象深いオチューも、『AD&D』のアティアグという腐肉を漁る怪物からアイデアを得たものだ。

さらに付け加えると、『AD&D』にはオチューの上位種ネオチューと対応するネオ・アティアグというモンスターもいる。

アティアグは先ほど述べた『ザナドゥ』にも、「オティフ」の名で登場する。

(画像はAmazon | D & D Minis: Lifeleech Otyugh # 44 – Night Belowより)

そしてバレッテもまた、『AD&D』の『Monster Manual』に掲載されているブレイというモンスターに由来する。

ブレイは『AD&D』の元となったオリジナル『D&D』のころから活躍している古株のモンスターである。現在知られているブレイが初めて姿を現したのは、1976年7月に発行された『D&D』専門誌「The Dragon」の、記念すべき創刊号でのことだった。

(画像はDragon+ | 20 Coverより)

誌上に掲載された記事によれば、ブレイは体高2.7~3.3mの、カミツキガメの獰猛さとアルマジロの素早さを併せ持つ生物で、馬肉とハーフリングの肉を好み、弱点である背びれの下を除いた全身を頑丈な装甲に覆われた、別名「ランド・シャーク(陸のサメ)」と呼ばれる手強いモンスターだった。

記事の冒頭には、倒れた馬を鉤爪に掛けながら、3人の武装した騎士と戦う怪物ブレイのイラストが添えられていた。

ブレイは翌年発行された『AD&D』の『Monster Manual』にも収録された。さらに「Dragon」誌74号(1983年6月号)掲載の紹介記事「ブレイの生態学」では、熟練の狩人がモブ=イディックと呼ばれる巨大な白いブレイを仕留める物語の中で、その異名のごとく地中をサメのように泳ぎ回るブレイの能力について説明された。

ブレイ(左)とバレッテ(右)

あらためて見てみると、ブレイとバレッテは節に分かれた甲羅や、その甲羅から生えた背びれといった、いくつもの類似点を持っている。同時期に出現する他のモンスターと比べてかなり高い防御力など、能力値的にもよく似ている。

何よりも、バレッテという呼び名は「Bulette」を英語読みにしたものに過ぎない。ブレイという読みは、同じ綴りをカッコ良くフランス語風に読んだものである。

神話や小説から影響を受けた『D&D』のモンスター

しかしながら、『D&D』を作り上げた「RPGの父」ことゲイリー・ガイギャックスも、自力でモンスターたちを生み出したわけではなかった。

ガイギャックスはそれまでに自分が読んだ無数の神話・民話・小説に登場するモンスターのありったけを、『D&D』というシステムの中に詰め込んだのである。

たとえばオリジナル『D&D』から登場する竜・ライオン・山羊の首を持つキメラは、ヘシオドスの「神統記」(紀元前7-8世紀)にあるギリシャ神話の怪物の記述が出典になっている。

(画像はAmazon | 神統記 (岩波文庫 赤 107-1)より)

また『D&D』では、本来のギリシャ神話とは違って、「メデューサ」をゴーゴン三姉妹のひとりを指す個人名ではなく種族名として扱い、ゴーゴンには石化能力を持つブレスを吐く雄牛の姿をしたモンスターを充てている。

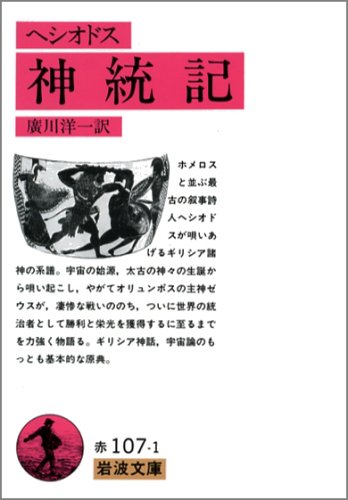

これはおそらく、17世紀の聖職者エドワード・トップセルの『四足獣の歴史』(1607年)に書かれた、猛毒の息を吹き出す雄牛のような怪物としてのゴーゴンを参考にしたからだと考えられる。

(画像はRhinoceros. 1658. Special Collections, University of Houston Libraries. University of Houston Digital Library. Web. May 28, 2018. より)

神話や伝説だけではなく、『D&D』には同時代のファンタジー小説に登場する怪物や異種族も取り込まれている。

現代のファンタジーRPGに影響を与えた小説と言われて誰もが真っ先に思い浮かべるのは、今や『D&D』に限らずRPGではお馴染みの種族となった、エルフ、ドワーフ、オークなどが登場するJ・R・R・トールキンの『指輪物語』(1954-1955年)だろう。

ただしガイギャックス自身は、自分が『D&D』の世界を構築するに際して念頭にあったのは、もっと冒険活劇的な剣と魔法物の作品群であって、『D&D』をトールキンとばかり関連付けられることには、しばしば不快感を募らせていたと語っている。

(画像はAmazon | 文庫 新版 指輪物語 全10巻セット (評論社文庫)より)

たとえばトロルは本来スカンジナビアの伝承にある妖精であり、『指輪物語』にも出てくるが、『D&D』の「回復能力を持つトロル」は、ポール・アンダースンの『魔界の紋章』(1961年)というファンタジー小説が元ネタだ。

また、この小説ではドイツの伝承に出てくる妖精コボルドが、ゴブリンと共に仙境の大公に仕える下級種族として登場する。おそらくこれが『D&D』のコボルドの直接の原型であると思われる。

(画像はAmazon | Three Hearts & Three Lions (FANTASY MASTERWORKS) (English Edition) より)

これらの『D&D』や『AD&D』で描かれたモンスター像は、のちのさまざまなファンタジーRPGに影響を与えていった。

RPG研究家マイケル・トレスカの言葉を借りれば、『D&D』はこれらの神話や小説のモンスターをゲームを通じて人々に伝える、「翻訳書」の役割を果たしていたのだ。

けれども、『AD&D』に登場するすべてのモンスターが、既存の神話やファンタジー小説にその由来を持っているわけではない。

『AD&D』のモンスターの中には、触手を生やしたイモムシのようなキャリオン・クロウラー、プロペラ付きの尻尾に甲羅を背負ったラスト・モンスター、巨大な下顎を持つ昆虫人間のアンバー・ハルク、フクロウの頭にクマの体のオウルベア、そしてバレッテの元ネタとなったブレイなど、それまでの神話や小説のどこにも存在しなかったモンスターもいたのである。

ではいったいこれらのモンスターたちは、どこからやって来たのだろう?

「ブレイ」に影響を与えたのはパチモノ玩具だった

2006年7月22日、インターネットのテーブルトークRPG専門掲示板「Enworld Forums」にある「ゲイリー・ガイギャックスへの質問」スレッドへ、ひとりのユーザーが以下のような質問を投稿した。

あなたが過去に同じ質問へ百回も答えてきたのでなければいいと願いつつ、藪から棒に変な質問をしますけど、答えてくださるとありがたいです。

Monster Manualのブレイを生み出したきっかけについて、ある噂を耳にしました。わたしたちが子どもだった頃に、小さなプラスチック製の恐竜おもちゃのシリーズがありましたよね、いくつかは、恐竜にはまるっきり見えないやつ……噂によれば、そのおもちゃからブレイが生まれたんだとか。この噂は本当ですか、それとも嘘ですか?

Lanefan

この質問に、ガイギャックスは簡潔に答えた。

こんにちは、Lanefan

フィロトミー・ジュラメントが指摘したように、私の記憶によれば、愉快にも「恐竜」とラベルを張られた、プラスチック製のおもちゃの袋詰めがあった。

1960年代末から1970年代初めの頃に、私はファンタジーボードゲームに使える玩具を探すために、頻繁に地元のダイム・ストア(訳注:アメリカの百円ショップ)を訪れていた。その袋には私たちが採用した3体のモンスターが入っていた──ブレイ、オウルベア、ラスト・モンスターだ。

スケールはちと問題があったが、即興に使える人形が手元にあれば、当時のプレイヤーたちは何でも使いたいと思っていたんだ。

それでは

Gary

この返答は、「Dragon」誌346号(2006年8月)の記事「ラスト・モンスターの生態学」のガイギャックスによる思い出話でも裏付けされた。

さらに2009年には、オリジナル『D&D』の最初期のテストプレイヤーであり、「The Dragon」誌の初代編集長であったティム・カスクが、「Dragonsfoot Forums」でファンからの似たような質問に答えて、より詳細な当時の状況を語っている。少し長くなるが、カスクの回答の一部を引用しよう。

(前略)昔、香港のどこかの会社が袋詰めの奇妙な動物の玩具を作って、ダイム・ストアやバラエティ・ストアと呼ばれる店で、99セントぐらいで売っていたことがあった。ブレイ以外にも最初期の4匹のモンスターがその玩具が元になっていたと思う。

ゲイリーと私は、モンスターの人形を見つけるのがどれだけ難しいか話し合ったことがあり、そしてある日、彼がいかにしてこの奇妙な生物の袋詰めを見つけたかを話してくれた。それは何かのSFドラマの販促商品だったのかもしれない。

まるでベースボールカードの封を切るのが待ちきれない子どものように、ゲイリーは家に飛んで帰ってきた。それからゲイリーはその滑稽なプラスチックの人形から、キャリオン・クロウラーとアンバー・ハルクとラスト・モンスターとパープル・ワームを生み出した。

私が選んだのは、グレイホーク・キャンペーン(世界「グレイホーク」を使ったキャンペーン)では(その形から)「ブリット(弾丸)」と呼ばれていた人形で、曖昧な能力値と特技しか与えられぬまま放置されていた。

ゲイリーは私に、その人形を持ち帰って研究し、そのモンスターが何であり、何ができるかを決定せよと命じた。ブリットがグレイホークではどう扱われていたかは教えてくれなかった。そこで私はブリットを家へ持ち帰り、その名前をフランス語風に「ブレイ」と改名し、スケールを巨大化し、他の性質を作成した。(後略)

そのオモチャの正体とは

では、ガイギャックスとカスクが参考にした袋詰めの恐竜とは、いったいなんだったのだろう?

この1970年代初めに流通していた大きさ4~5cm程度のプラスチック製怪獣フィギュアは、当時香港の会社が日本やアメリカへの輸出用に製造していたものだった。

現在のビンテージ玩具のコレクターの間で、このフィギュアは「パチサウルス」または「チャイナサウルス」と呼ばれている。

@kasuga391 D&D's creators also said they based monsters off of toys they got from Hong Kong stores, some Godzilla pic.twitter.com/xDEvaxi8d5

— 1000Jutsu🦋 (@HokutoAndy) September 4, 2014

※画像左:「ラスト・モンスター」の元ネタと思われるパチサウルス

画像中央:「ブレイ」の元ネタと思われるパチサウルス(愛称:ディガウラス)

画像右:「オウルベア」の元ネタと思われるパチサウルス

これらの内、ブレイ、ラスト・モンスター、オウルベアの元ネタとなったフィギュアはほぼ確実に突き止められており、いずれも『AD&D』の『Monster Manual』の挿絵とそっくりなパチサウルスが存在する。

ブレイの元となったパチサウルスは、コレクターの間で「ディグ(掘る)」と「サウルス(恐竜)」を組み合わせた「ディガウラス」の愛称で親しまれている。

ディガウラスは人気商品だったらしく、複数のサイズとさまざまなカラーリングの商品が、今でもeBayに出品されている。

残るキャリオン・クロウラーとパープル・ワームとアンバー・ハルクの元ネタとなったフィギュアは、いまだに見つかっていない。

アンバー・ハルクについては通称アンバーサウルスと呼ばれるパチサウルスが元ネタではないかと推測されているが、このフィギュアは大きな下顎以外はアンバー・ハルクにあまり似ていないのだ。

では、ディガウラスはどこから来たのか

これらのパチサウルスたちは、明らかにウルトラシリーズやゴジラ映画の怪獣を原型にした、いわゆる「パチ物玩具」だった。

著作権対策のためか、しばしば元の怪獣から角や触角といったパーツを削ったり追加したり、別の怪獣の頭と胴体を組み合わせたりと、微妙にデザインを違えてあった。

では、パチサウルスを製作するにあたり、香港の造形師たちが参考にした怪獣はなんだったのか?

残念ながら、今となってはそれを確認するのは非常に難しい。しかしながら、いくつかのパチサウルスについては、「この怪獣が元ネタではないか?」という考察が行われている。

@ImbuedGold @kasuga391 So cross pacific inspiration comes full circle with early Japanese RPG's pic.twitter.com/XsdpahyF3m

— 1000Jutsu🦋 (@HokutoAndy) September 4, 2014

オウルベアの原型であるクチバシを生やした恐竜フィギュアの元ネタは、ウルトラ怪獣のゴモラのように見える。

これ以外にも、『帰ってきたウルトラマン』のベムスター説、日活の大巨獣ガッパ説がある。

(画像はAmazon | ウルトラ怪獣シリーズ 02 ゴモラより)

ラスト・モンスターの原型となったアンキロサウルスのような恐竜は、甲羅を閉じたケムラー説が有力である。

アンバー・ハルクの原型説があるアンバーサウルスにも、一応アントラー説があるが、先ほど述べたように、このフィギュアは下顎以外はアンバー・ハルクにもアントラーにも全然似ていない。やはりアンバー・ハルクとアントラーを繋ぐ別の人形があるのかもしれない。

そしてディガウラスの元ネタは、『ウルトラマン』に登場する地底怪獣テレスドンだと考えられている。ディガウラスの流線型の体や背中から生えた角は、いかにもテレスドンのそれを髣髴とさせる。

胴回りの皮膚の四角い形状を見るに、同じく『ウルトラマン』に登場するメガトン怪獣のスカイドンもモチーフに加えられているようだ。

(画像はAmazon | ウルトラ怪獣シリーズ 51 テレスドンより)

テレスドンは1966年に『ウルトラマン』第22話「地上破壊工作」に登場した怪獣である。地上征服を目論む地底人たちの操るテレスドンは、身長60m、体重12万tの巨体を持ち、口から吐く火炎放射で科学特捜隊を苦しめた。

そのデザインは初期のウルトラ怪獣を手掛けた彫刻家の成田亨によるもので、鋭角的なボディは地底を掘り進むためのものだった。

バレッテの源を探る旅の終わりに

ここで『D&D』のブレイも、「陸のサメ」と呼ばれる地中を泳ぐモンスターだったことを思い出して欲しい。おそらくガイギャックスもカスクも、ディガウラスの元ネタがテレスドンであることなど知らなかったはずなのに。

それでも、海を渡ってその大きさや姿を変えても、テレスドンの「地底怪獣」という性質だけは失われなかったのだ。

こうして『ウルトラマン』の怪獣テレスドンは、香港へ渡ってパチサウルスのディガウルスとなり、アメリカへ渡って『D&D』モンスターのブレイとなり、最後に『ファイナルファンタジー』のバレッテとなって、再び日本へ帰ってきた。

二度にわたって海を越え、20年の時間を掛けて。

|

参考書籍:

Monster Manual

Fiend Folio

Deities & Demigods

“Creature Features”, The Dragon #1

“Ecology of the Bulette”, Dragon #74

“Ecology of the Rust Monster”, Dragon #346

『最初のRPGを作った男 ゲイリー・ガイギャックス』

『別冊映画秘宝 ウルトラマン研究読本』参考サイト:

Rest In Peace 内 kubla kahnの黒歴史

遠藤雅伸公式ブログ「ゲームの神様」

Literary Sources of D&D

Owlbears, Rust Monsters and Bulettes, Oh My! at diterlizzi.com

【あわせて読みたい】

【『ロードス島戦記』出渕裕×『ペルソナ』副島成記:対談】「エルフの耳はなぜ長い?」次世代に受け継がれるビジュアル作りに隠された秘密を探る【新生・王道ファンタジーを求めて②】日本のエルフの耳が長いのは、「ディードリット」の耳が長かったから……?『ロードス島戦記』、『パトレイバー』などのデザインを手がけた出渕裕氏と、『ペルソナ』シリーズのデザイナー・副島成記氏の対談です。日本におけるファンタジーデザインに多大な影響を与えた、出渕氏デザインのルーツに迫ります。