昨今のレトロゲームブームにあって、ファミリーコンピュータ登場以降のムーブメントや作品群については、さまざまな場所で語られることも多い。だが、それ以前に家庭に滑り込んだゲーム機について語られることは数少ない。その知られざるファミコン以前の歴史を辿ろうとするのがこの連載だ。名付けてRoad To Famicom(ロード・トゥ・ファミコン)。ファミコンへの道だ。

じつはこの記事は、週刊ファミ通誌で2008年9月12日号から掲載された全9回にわたる短期集中連載だったもの。雑誌というメディアの記事の宿命だが、単行本化でもなされなければ、記事はやがて忘れられてしまうのが必定。それがあまりにもったいないものだったので、今回十余年の時を経てWeb化を試みた。Web化に際し、時制および表現を最適化しているが、内容については、ほぼ当時そのままの姿だ。

|

語り部はプレファミコン期に明るい古参ライターの武層新木朗(むそうしんきろう)氏。

氏のナビゲートにより、これから以下の9回にわたって、ファミコン以前のビデオゲーム機の歩みをお届けしよう。きっといまに繋がる知恵や気づきが隠れているはずだ。

【第1回】世界初のテレビゲーム機 ODYSSEYとは?

【第2回】半導体技術が過当競争を生んだ時代 ボールゲーム狂想曲

【第3回】野球ゲームとブロック崩し、その先に見えた可能性 現実世界を超えて

【第4回】本格的マイコンゲーム機の登場 インベーダーゲームを家庭へ

【第5回】輸入テレビゲーム vs. 純国産ゲーム 感情を揺さぶるゲームデザイン

【第6回】ぴゅう太とホビーパソコンの時代 パソコンにもなるテレビゲーム

【第7回】テレビゲーム戦国時代・前編 ファミコン直前に発売されたゲーム機たち

【第8回】テレビゲーム戦国時代・後編 ファミコン直後に発売されたテレビゲーム機

【第9回】ファミリーコンピュータ誕生 時代と子どもとファミコン

それでは初回は、ある電気技術者がバス停でバスを待っているあいだに思いついたとも言われる、世界最初のゲーム専用機“MAGNAVOX ODYSSEY”の話から。(編集部)

ファミコンに行き着くまでのテレビゲーム機の足跡をたどって

発売以来、家庭用テレビゲームの市場を世界に深く根づかせ、優れたゲームで多くの人々の心を魅了してきたファミリーコンピュータ。今年はファミコンが発売されてから25周年に当たるという。(編集部注:2008年の連載当時)

家庭用ゲーム機の歴史を振り返るにはいい節目なのだ。

ところで、我々はファミコン以降の家庭用テレビゲーム機についてはいろいろ知っているけれど、ファミコンより前のテレビゲームについては、ほとんど何も知らないように思える。これってなぜなんだろう?

ファミコン以前に家庭用テレビゲーム市場は存在しなかった? そんなことはない。’70年代中盤から’80年代初頭にかけて、世界中で何百万台というテレビゲーム機が販売され、現行機種に移植され続ける名作ゲームも生まれてきた。

中でもATARI社が’77年に発売したATARI VCS(2600)はとくに有名で、全世界で1500万台を売ったと言われる。

日本でも’77年ごろ、テレビゲーム機は約100万台近く売れている。それ以降も任天堂を始めとするさまざまな企業が、さまざまなテレビゲーム機を途切れることなく発売しており、クリスマスのショーウインドーを賑わせていた。

ただしソフトにもよるが、これらのゲームやゲーム機は本当にシンプルで、ドットも粗くサウンドは乏しく、現在のゲームとは比べるべくもなかった。当時はまだマイクロプロセッサーやメモリーは高価で、最小限のルールでさえ組み込むのがやっとという状況だったのだ。

だから読者の中には、当時プレイしたことはあるものの、あまり楽しかった印象を持っていないという人もいるのではないだろうか。この時期のテレビゲームを語る人が少ないのはそのためだろう。

しかし’78年以降になると、娯楽作りのプロたちがの家庭用ゲームシーンを牽引し始める。MATTELやCOLECOを始め、日本ではバンダイやエポック社といった大手の玩具会社が、さらにATARIや任天堂といったアーケードゲームも手がける企業がシーンを先導していったのだ。

彼らは、テレビゲームという未知なる娯楽に衝撃を受け、仲間とさまざまな夢を語り、ひ弱なハードを叩きながら、さまざまな遊びの試みを、テレビゲームというフィールドで提供していった。

そして、そんな彼らが調理したさまざまな料理を食らい尽くした世代が、僕を含むプレ・ファミコン世代である。映像の安定しないメーカー不明のボールゲーム機に戸惑い、高価なマイコンゲーム機を指をくわえて眺め、低価格のインベーダーゲームを壊れるほどやり続けたかと思えば、親が間違って買ってきたつまらないゲーム機を「つまんねーよー」と泣きながらプレイしたり分解したりなど、別の楽しみかたを試みた。

塾のない日はデパートの屋上とおもちゃ売場に遠征し、最新のアーケードゲームと、海外製のへんてこなゲームを貪るようにプレイ。パンフレットを持ち帰り、家に帰ってからパソコンでプログラムを打ち込んで遊んだ。メーカーは手探りで娯楽作りに奮闘し、子どもたちもビデオゲームに飢えていた。そんな貪欲な時代だったのだ。

この連載は、いまほどテレビゲーム機というものが形式化されていなかったころ、テレビゲームがどんな風に捉えられ、どんな娯楽の手法が組み込まれてきたのかを探るものである。最近は、初めて触れるゲーム機がディスクメディアだという世代も増えてきた。

平成生まれの彼らにとって、ファミコン以前のゲームは未知のものとして興味をそそる対象だという。プレ・ファミコン時代のやんちゃなゲームたちが、すっかり大人になってしまった最近のゲームをすっ転ばせるオイルでもなればおもしろいんじゃないかな、と思うのだ。

世界初の家庭用ゲーム機ODYSSEYの思想とそのシステム

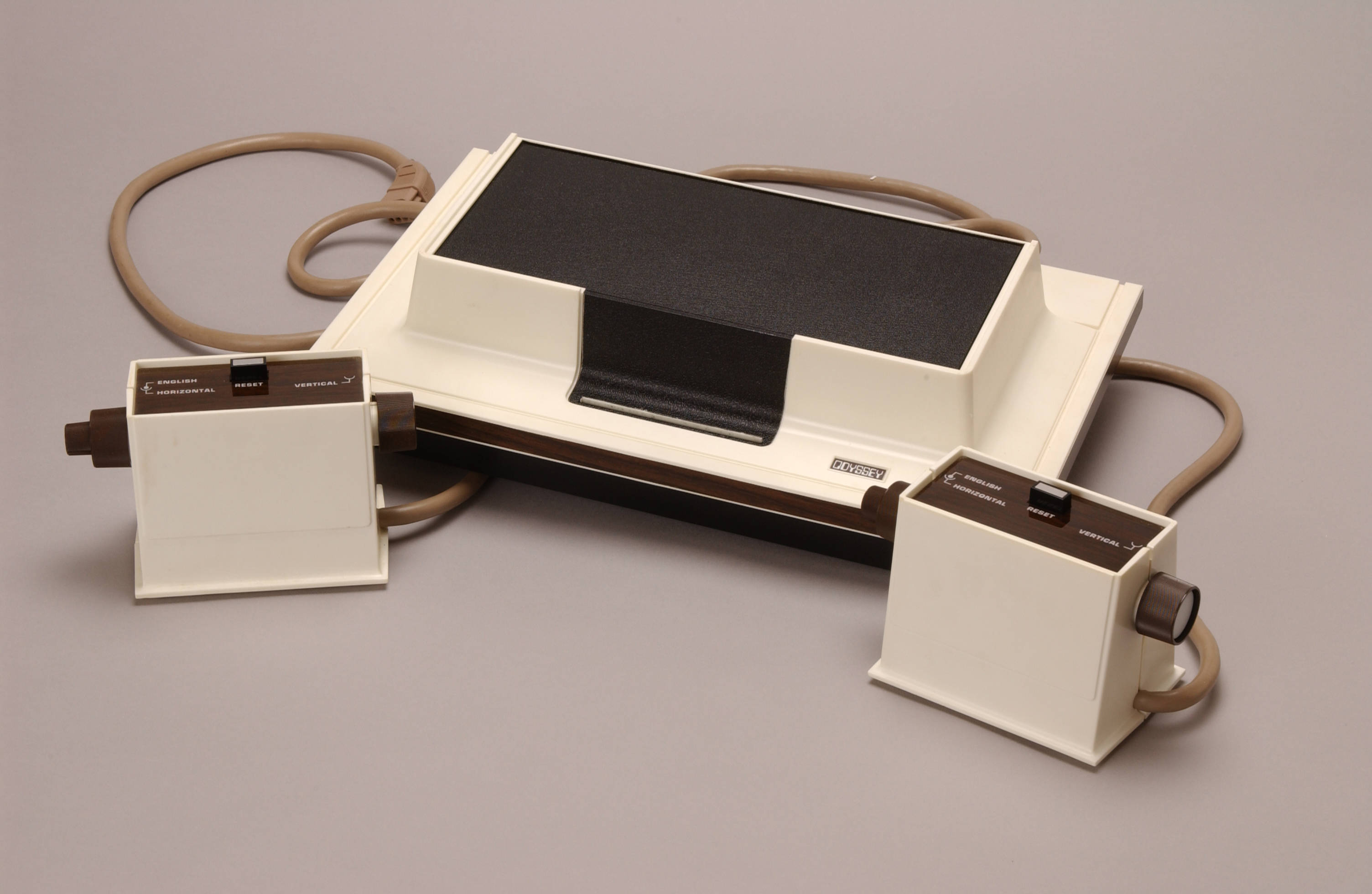

アメリカの大手家電メーカーMAGNAVOX(マグナボックス)社が’72年8月に商品化した世界初の家庭用テレビゲーム機、それがこのODYSSEYだ。

”ODYSSEY”とは何だろう? 抽象的なネーミング。一見してどう使うのかわからないその容姿。

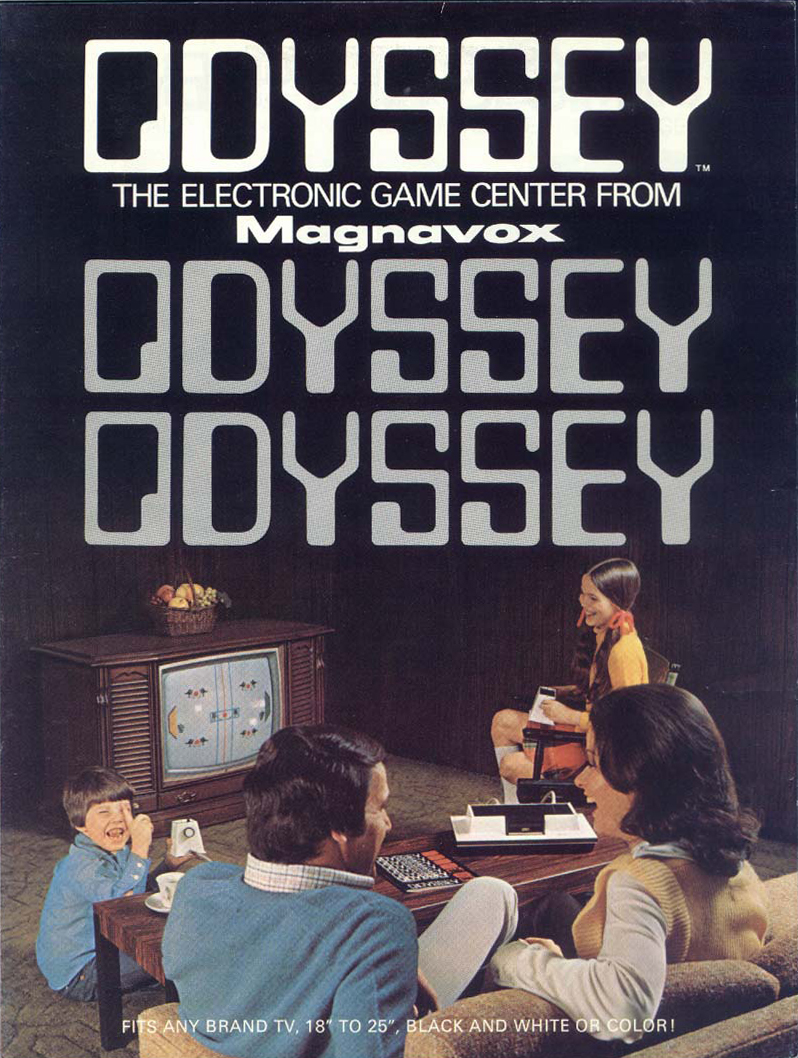

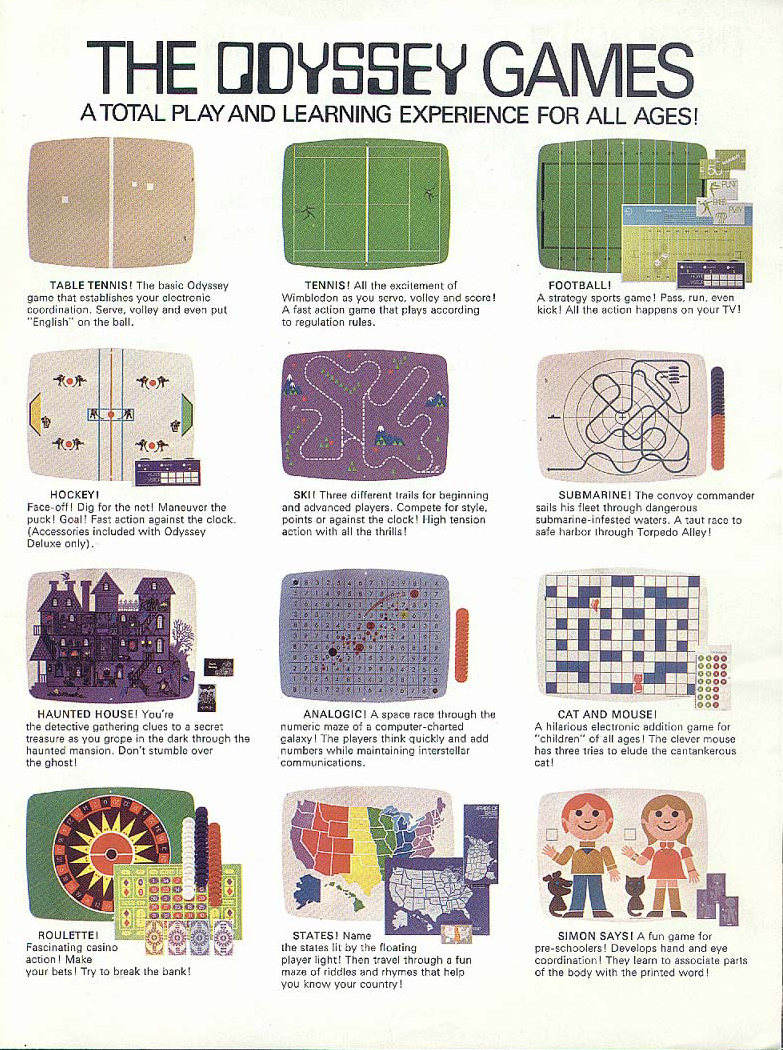

”あなたと家族を魅了する、遊びや学習もできる未来の電子ゲーム機”、”全世代対応の学習体験と総合娯楽”など仰々しいコピーが並ぶその正体は、ボールゲームとそのシステムを強引に利用した、パーティーゲームマシンだ。

スペックで言えば、トランジスタやダイオードで構築されたアナログ装置で、ICすら未搭載。標準価格100ドル(当時のレートで約30000円。ただし日本未発売)で、単2電池6本で駆動(ACアダプターは別売)。世界初のテレビゲーム機ながらゲームカードの交換方式を採用し、さらにシステムアップのための追加機器が、拡張端子経由で接続可能だった。

ODYSSEYの本体に付属した6枚のゲームカードは、電流の流れを変える金属板であり、電源スイッチの役目を兼ねている。このカードを挿すと、画面に四角いオブジェクトがふたつ浮かぶのだ。

ふたりのプレイヤーはそれぞれのコントローラーについたふたつずつのツマミを操作して、このオブジェクトを上下左右に自由に動かす。

さらに画面上には、水平に動くボールが現れ、English(ひねりの意)というスイッチで上下に動かしたり、リセットボタンで動きを制御したりできる。もちろんふたりでこのボールを打ち合うことも可能だ。基本的にODYSSEYができることはたったこれだけ。

左右に付いたダイヤルで、画面に映る四角い光体を上下左右に動かす。中央のスイッチは光体を初期位置に戻す。

ゲームの核となるのは、このふたり専用のボールゲームだ。このボールを銃で狙ったり、ラケットやボールをさまざまなキャラクターに見立てて、カードやルールブックを使ったりして遊ぶのが、MAGNAVOX社の唱える学習体験や総合娯楽体験なのである。

どんなゲームが遊べたのか

ODYSSEYの本体セットには、12種類のゲームが用意されている。もっともゲームカードは、6枚しか同梱されていないのだが。

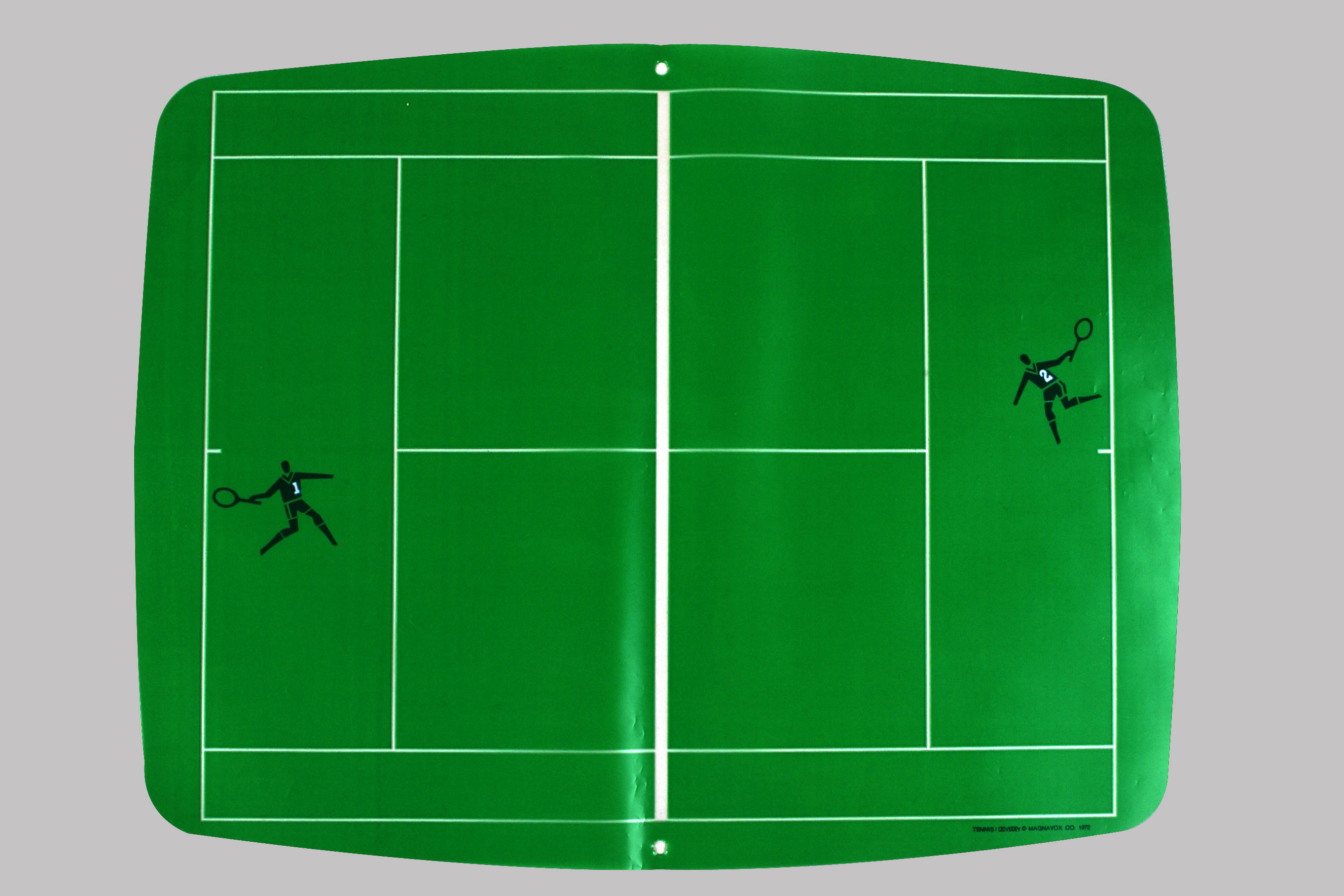

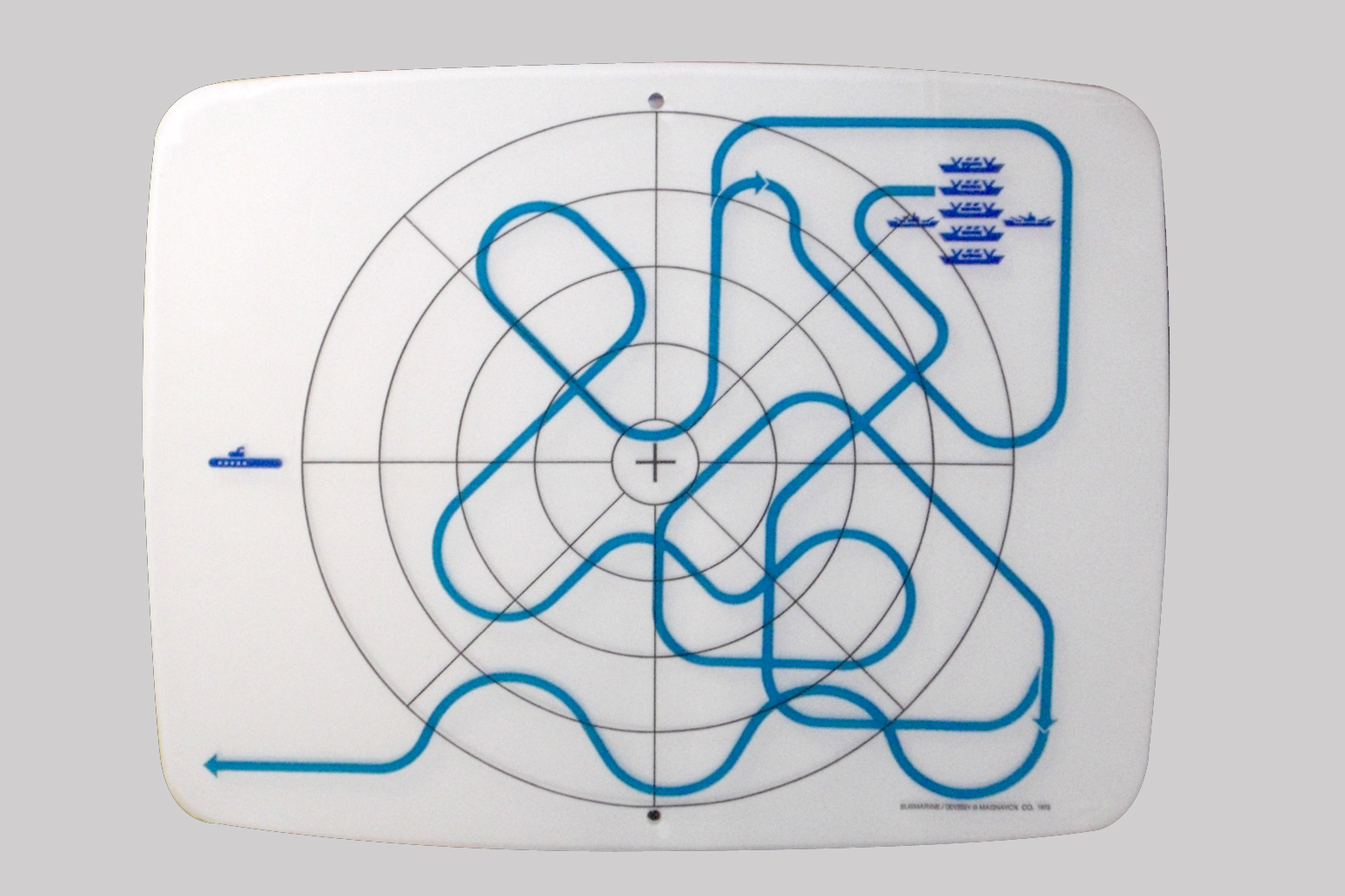

基本となるボールゲーム『TABLE TENNIS』以外は、オーバーレイという半透明フィルムをテレビにセットする必要がある。これを背景に使ったり、静的なキャラクターとして使ったりするのだ。

ちなみにこのオーバーレイは、ブラウン管が発する静電気によってピタリと画面に吸いつくようになっている。静電気を発生しないテレビで使うときはセロファンテープなどが必要だ。

また、同時期にMAGNAVOX社からは光線銃ゲームと6種類の別売ソフトがリリースされている。

これらのラインアップは、スポーツゲームやアクションゲーム、知育ゲームやカジノゲームなどさまざまだが、ゲームシステムから大別すると、ボールゲーム、光線銃ゲーム、パーティーゲームの3つのパターンに整理できる。

ふたりでプレイするボールゲーム

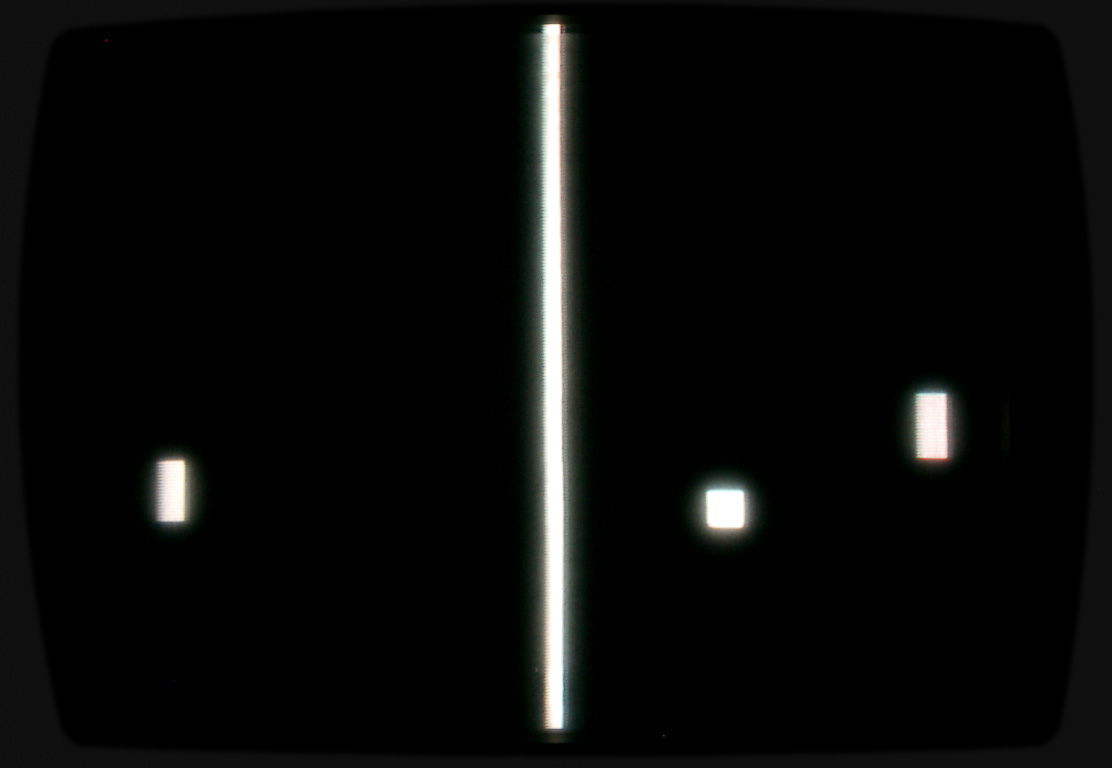

左右に行き交うボールを、ふたりのプレイヤーがラケットで打ち合うテニス系のゲーム。『TABLE TENNIS』、『TENNIS』、『HOCKEY』などがこれに当たる。

ボールゲームの代名詞である『PONG』(’73年。ATARI)は、このODYSSEYのボールゲームをヒントに生まれたという。

ただし、『PONG』のような一般的に知られるボールゲームと、このODYSSEYのボールゲームは、ある一点がまったく異なっている。このODYSSEYのボールゲームは、球がラケットに当たっても、軌跡が自動的に変化しないのだ。

その代わりに、ラケットに当てたプレイヤーは、その軌道をコントローラーを使って好きなように動かせる仕組み。しかし、これでは無制限に魔球が投げられることになるので、相手のミスを誘うとまるでゲームにならない。

いかに相手が受けやすいようなボールを返すかがポイントという、ほとんどキャッチボールのようなゲームに仕上がっている。

●TENNIS(テニス)

●HOCKEY(アイスホッケー)

テレビ受像器を使った初の光線銃ゲーム(別売)

アミューズメント施設などでおなじみのガンシューティングゲーム。大昔からある射的ゲームの電子版だ。

画面を横切る四角い的を、ライフル型光線銃を使って狙い撃ち落とす。

的は自動的に射出されたり軌道を変えたりしないので、補助役のプレイヤーがそれらの操作をしないゲームとしてはあまりおもしろくない。また、効果音なども出ない。なお、光線銃の銃身部分を作っていたのは当時の任天堂だ。

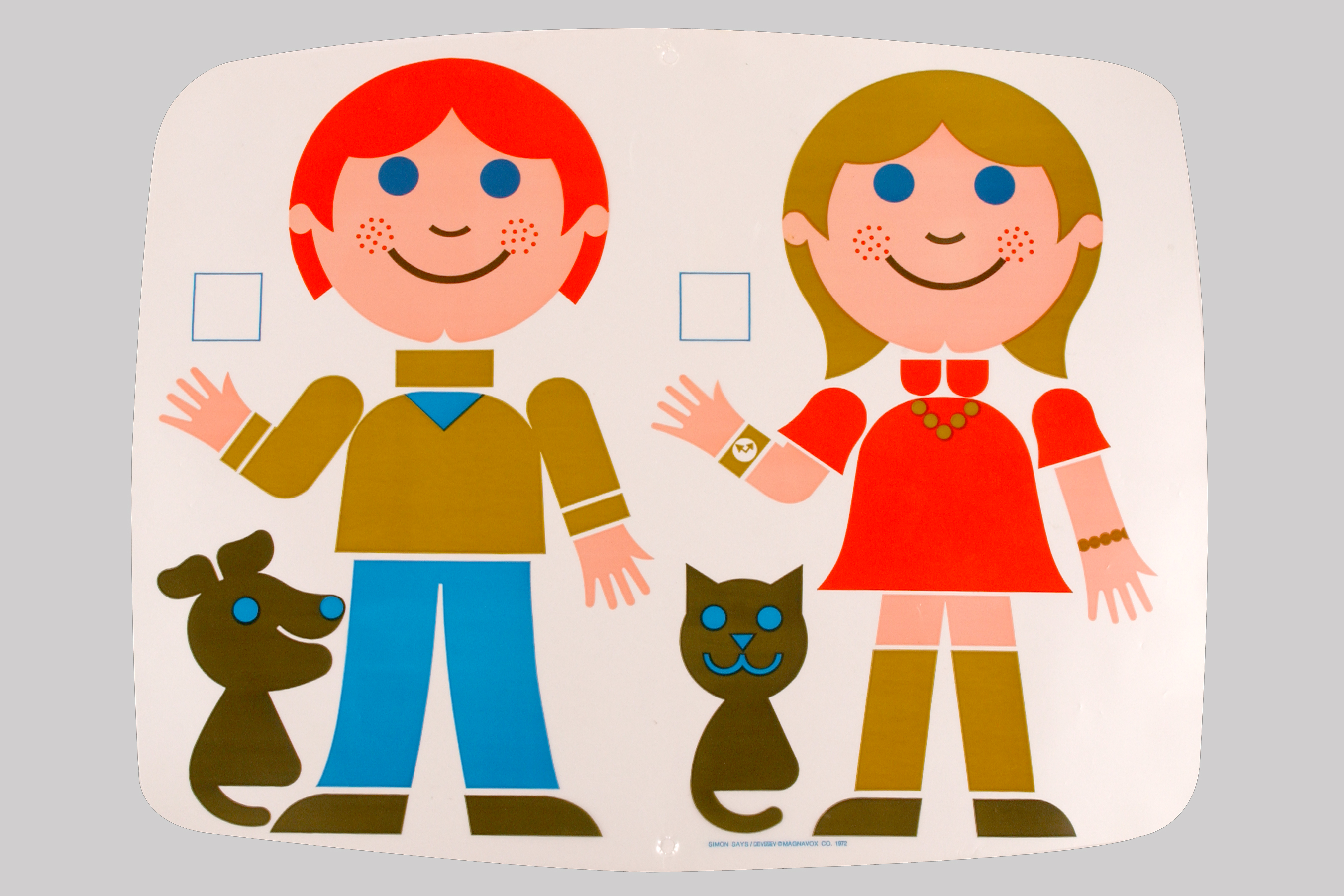

オーバーレイとカードを使ったパーティーゲーム【※】

ふたりから数人でプレイする。スクリーンプレイと並行して、テーブルに置いたプラスチック製のコインやサイコロ、ルールが書かれたカードなどを使いながらゲームを進めていくという立体的で異質な遊び。

ファミコン版『源平討魔伝』などを連想する読者もいるかもしれないが、そこまで洗練されたものでもなく、ルール管理も判定もテレビの外で人間たちが自主的に行う。つまりほとんどODYSSEYは用をなさないのだ。

たとえば『BASEBALL』は、テレビ画面上で投打を行うが、打率や細かな判定は紙製のカードやルール表をチェックしつつ、いちいち判定しながら進めるので、スポーツゲーム特有の爽快感がない。

『SIMON SAYS』は、子どものキャラクターが描かれたオーバーレイの手や足に、親がカードで指示するとおりにオブジェクトを移動させる幼児遊び。だが、直接手足を上げたほうが早そうだ。

『STATES』は州の名前をクイズで覚える教育ゲームだが、クイズカードだけでゲームが成り立ってしまう。

これらは、表現力があまりに乏しいODYSSEYに、もしくはボールゲームだけではビジネス的な成功に自信のなかったMAGNAVOX社が、なんとか高度な内容のゲームを入れ込もうと独自に打ち出したものだったが、ODYSSEYの原型となるマシンを制作したRalph.H.Baer氏が、「こんなものがなかったらもっとODYSSEYを安く売れただろうに」と皮肉るほど、この時代でも、やはり”苦肉の策”と言わざるを得ない内容だった。

ただ、画面のあちら側とこちら側の融合を試みるテレビゲーム自体は、このあとも散発的であるが出現していくことになる。

※「パーティゲーム」は筆者独自の呼称で通称ではない。

●SKI(スキー)

●ROULETTE(ルーレット)

●SUBMARINE(潜水艦)

●HAUNTED HOUSE(お化け屋敷)

ODYSSEYの原型 BROWNBOX(ブラウンボックス)

ODYSSEYの原型となるマシンBROWNBOXは、’69年1月、Sanders Associates(サンダース・アソシエイツ)社のRalph.H.Baer(ラルフ・H・ベア)氏率いるチームによって開発された。

同社はこの製品を各社にセールスし、家電メーカー大手のMAGNAVOX社がこれに同意。ODYSSEYの商品化へと続くのである。

ODYSSEYで遊べるボールゲームは、この時点ですべて完成している。上の画面左は『PING-PONG』。右は『Fox and Hound』(キツネと猟師)や『DOG FIGHT』(空中戦)と呼ばれる鬼ごっこゲーム。ひたすら逃げ回る。

BROWNBOXの名は、木目調の筐体から命名されたと言われる。リアルな光線銃と本体に加え、左右に置かれているのはコントローラーだ。 16個の配線スイッチを組み替え、ゲーム画面を作る。ODYSSEYのゲームカードの原型に当たる仕様だ。

ODYSSEY(BROWNBOX)をデザインしたRalph.H.Baer(ラルフ・H・ベア)の声

電子技術者だったベア氏は、家庭用テレビに、テレビ放送受信以外のインタラクティブな何かをさせる装置製作の夢を昔から思い描いていたという。

以前、氏に取材をしたとき、彼はあくまでボールゲームと射撃ゲームが重要だと考えていたと語っていた。ただ、ODYSSYのボールゲームはボールの軌跡が自動的に変化しないため、競い合うには物足りない。

その取材で、失礼ながら「どうして『PONG』のように球筋が自動的に変化しないのか?」とストレートに聞くと、氏は苦笑しながら、技術者らしくこう答えている。

「ODYSSEYのピンポンゲームは横と縦の動きができますよ。『PONG』はできないでしょ? むしろODYSSEYのピンポンみたいに、ボールの動きを変化できるようにするほうが複雑なんですよ」と。

「ビデオゲームなんて、雨の日に草が生えてくるように、突然ぱっと生まれてくるものじゃない。長年の技術の蓄積があってのこと。そのまえにテレビでゲームをするという発想がないと生まれないんだよ。人々は突然思いついたように言うのだけれどね」。

──BROWNBOXのゲームデザインは、ソフトの着想が先か? ハードが先か?

ベア:

ハードだ。BROWNBOXは40年近くも昔の、コンピューターを使っていないマシン。

BROWNBOXに至る最初の試作機で、私はまずふたつのドットを操作する装置が作れるかどうか試してみた。

それがうまくいって動かしていたら、これがなかなかおもしろい。それでゲームができそうだと考えるようになっていった。ドットがお互いに寄ったり、追い駆けたり、的と弾になるようなゲームを考えついたんだ。

──ボールゲームのデザインはどこから?

ベア:

それらに加えて、さらに第3のドットを表示するときに、これをマシンが動かすように考えた。それでボールゲームのアイデアがひらめいたのさ。

──“ビデオゲームの発明者”と自己紹介することは?

ベア:

そんなことはしないよ。友人が知らないうちにそう紹介することはあるけどね。たいてい「パックマンを作ったのか」と聞かれ、「いや、私はテレビでゲームをすることそのものを発明したんだ」と返すと、そこで会話は終わってしまうんだ(笑)。

──ODYSSEYの好きなところと嫌いなところは?

ベア:

いいものができたという実感はあったね。初めてピンポンゲームを作ったことかな。しばらくすると価格の問題にぶち当たったんだ。’72年当時では100ドルという価格は高かったね。25ドルもしたガンゲームもちょっとなぁ。ラルフ・ベア氏。

’22年生まれ。’73年にテレビゲームの基本特許と呼ばれる“テレビジョンゲームおよび訓練装置”を取得。2004年度アメリカ国立技術賞受賞。米国電気電子学会生涯名誉会員。2014年12月に92歳で亡くなっている。

ODYSSEYが与えた影響

Nintendo Switchやプレイステーション4、そしてXbox Oneを知るいまのゲームユーザーは、ODYSSEYを見てどう思うのだろう?

筆者はゲームの交流会など、機会があればODYSSEYを持参して(見知らぬ人と)プレイしているし、古いマシンが展示されるゲームショーに出向いては、いまの若者が、世界最古のテレビゲームにどういう反応を示すだろうかと様子をつぶさに観察している。

その結果、数十年後(’72年発売)のプレイヤーたちの反応は、だいたいつぎのふたつに分かれる。

ひとつは「へえ、昔のゲームってこんなだったんだ……」と、最古のゲーム機に敬意を払いつつも、自分の中で距離を置くタイプ。もうひとつは「うわ、つまんね!」というストレートな罵倒をするタイプだ。

そのほかの反応もあるが、ポイントになるのは「ああ、おもしろかった!」という声だけはいまだに聞いたことがないということ。

ちなみに私自身の意見は、とにかくひとつひとつのゲームにエネルギーを使うので、たまの接客にはいいが、友人や家族とつねにプレイするには疲れるマシンという感じだ。

これはODYSSEYが多人数プレイ専用機であることも原因かもしれない。では、発売された当時の評判はどうだったのだろう?

ODYSSEYは’75年までに本体を約20万台(一説には35万台とも言われている)、光線銃を約25000セット売ったという。数字だけ見れば悪くなさそうなものだが、あいにく、リアルタイムでODYSSEYをプレイしたという海外の人々とは話したことがない。

一方、日本では未発売だったODYSSEYだが、当時プレイした人の感想が電子系の雑誌や書籍の片隅に見られるのでここで紹介しよう。

「CATV端末式を考えていただけに、単品で駆動する装置に驚いた」、「室内娯楽の質的変化の予感」などとそのアイデアに対する賞賛は多いものの、肝心のゲームの内容に対する声がはあまりない。

日本経済新聞が「テレビゲームのはしり」(’76年12月20日)などと表現する中、アスキーの創業者のひとり西和彦氏は「たくさんゲームができるといっても、ゲームは半自動であまりおもしろくなかった(月刊I/O、’76年11月号)」とバッサリ切り捨てている。

これらの感想は、実際のところはODYSSEYのゲームルールをよく理解していなかったり、複数でプレイしなかったりしたうえでの発言だった可能性も否定できない。とは言え、画面を見ても直感的に遊びかたがわからないのが、ODYSSEYのゲームの特徴でもある。

MAGNAVOX社代理人の事務所で、当時ODYSSEYを見せられたというあるゲーム関係者は、代理人からゲームに関して説明を受けることもなく、画面に動くオブジェクトをコントローラーで操作しながら考え込んでしまったという。「これでゲームができるのか?」と。想像に難くない光景だ。

なぜ、ODYSSEYのゲームはわかりにくいのだろう?

それは、進行の要であるルールや審判のほとんどを、人間の曖昧な判断に委ねてしまっているからだ。

ODYSSEYにおける絶対的なルール(制限)は”ラケットを動かす”、”ボールがラケットに当たって跳ね返る”など2、3点しかない。だから、オーバーレイやカードを使い、人間がルール判断するのだが、これがまたトラブルの素になるのだ。

さらに、進行状況や勝ち負けを示す得点表示がないため、進行状況がわかりにくい。ODYSSEYを楽しむには、根気と努力が不可欠。

ODYSSEYの、テレビへの接続方法と各ゲームのプレイ方法を図説で紹介している。全36ページ。

Ralph.H.Baer氏やMAGNAVOX社も生粋のエンジニア集団である。天才的なアイデアと高度な技術力でテレビゲームを発明したまではよかったが、娯楽という分野で成功するには、また別の才能や経験が必要なのかもしれない。

ちなみにスコアリングをする機能もサウンドを奏でる機能も、当時の技術で実現に問題はなく、実際、ODYSSEY用の試作装置は完成していたのだ。惜しむらくは、あと少しだけ遊び心があれば、といったところか。

その心を持っていたのが、のちに”ビデオゲーム産業の父”と呼ばれることになるNorlan Bushnell(ノーラン・ブッシュネル)その人だろう。彼は、複雑すぎて失敗した『Computer Space』という商業用ビデオゲームに続く作品を探していたとき、MAGNAVOX社の新製品発表会場でODYSSEYと出会う。

パーティーゲームや光線銃も目にしたはずの彼が、唯一「これだ!」と目をつけたのが、ラケットで打ち合うボールゲームだ。

彼はATARI社を起業し、現場で見たようなボールゲームの雰囲気や「ポン!」という反射音のイメージなどをエンジニアに伝えた。こうして試作されたATARI版のボールゲームには、スコアリング機能やゲームサウンド、それにボールがラケットや画面上下端に当たると自動的に軌道が変化するというエキサイティングなルールが盛り込まれたのである。

これがのちに歴史的名機『PONG』となり、アーケードゲームという市場を形成する大ヒットにつながるのである。ODYSSEYで芽吹いたビデオゲームという娯楽は、『PONG』で大輪の花を咲かせたのだ。

アーケード機の大ヒットを受けて開発された家庭用版。通称『ホームポン』。大手百貨店Sears(シアーズ)の全米販売網に乗り、発売初年度に15万台の大ヒット。ボールゲーム1種類のみだがカラー表示。日本でも一部発売された。

テレビゲームの原石としてのODYSSEY

ODYSSEYは、家庭用テレビを使ったエンターテイメントを提案した。それはモニターの中での遊びであると同時に、テレビ自体をどう使って娯楽を作るか? という発想の提示でもあったのだ。

これらの遊びには、ビデオゲームの背骨となる試みが込められていた。

ファミコンの父と呼ばれる任天堂の上村雅之氏も当時のODYSSEYに触れたひとり。氏へのインタビューを読むと、技術的な話以上に、光線銃でテレビを狙うという発想の飛躍のすごさについて行数が割かれている。

コンピューターの出力機にモニターが採用された瞬間から、いつかビデオゲームの登場は考えられることだった。だが、光線銃やオーバーレイは、これとは別の次元の発想だ。多人数でモニターの内外を挟み込む遊び。

そこに生まれる熱は、ざらざらとした手触りの感覚だ。ビデオゲーム機が高性能化し、モニター内部でできる遊びはやり尽くしたと思える時代に、テレビに繋げて遊ぶ体感ゲームや、Wiiなどの手触り感覚を捉え直した製品がヒットしたのは暗示的かもしれない。

そういう意味でもODYSSEYは、まさにテレビゲームの原石と言えるだろう。娯楽の少なかった古代の人々は、夜空を見上げ星明りを紡いで星座を作った。

ODYSSEYはブラウン管に浮かぶ微かな光で、いかにビデオゲームを作ろうと考えた人々が紡いだ星座の物語なのだ。そう言えば、ODYSSEYとはギリシャ神話のタイトル。空想力こそ遊びの源というところだろうか。

参考文献:

◆電子技術 ’76年12月号/日刊工業新聞社

◆『It’s The Nintendo』/武田亨著/ティーツー出版

◆月刊I/O ’76年11月号/工学社

◆『Videogems: In The Beginning』/2005年/Ralph.H.Baer著/ROLENTA PRESS

◆『SUPERCADE-A VISUAL HISTORY OF THE VIDEOGAME AGE 1971-1984』/2001年/Van Burnham著/The MIT Press

◆『テレビゲームとデジタル科学 図録』/2004年/国立科学博物館、東京放送、読売広告

【次回ダイジェスト】ボールゲーム狂想曲~’77年の100機種のゲーム機

家庭用テレビゲームが世に知られるようになるには、ODYSSEYよりさらに数年待たなければならない。’75年の『HOME PONG』の誕生。

そして半導体の量産効果により、『PONG』より優れたボールゲームが世界中でリリースされた。当時、製造の主力を担っていた日本メーカーが、自社製品とともに米国製品を日本国内に流通させたのが日本初の家庭用テレビゲームブームを呼ぶことになる。

’77年当時、国内に流通したテレビゲーム機は約100種類。半導体工場、おもちゃ店、電器メーカー入り乱れての販売合戦に終止符を打ったのは、任天堂のテレビゲーム6や15など、玩具メーカーのゲームだった。

なぜ、玩具メーカーのテレビゲームはヒットしたのだろうか?

【あわせて読みたい】

貴重なレゲー1万本と雑誌を収集するフランス没落貴族!?→自宅に凸して数奇な人生を聞いたら、ただのガチゲーマーだった件【NPOゲーム保存協会:探訪レポ】ゲーム保存協会というNPOをご存知だろうか?

1970~80年代の古いデジタルゲームを文化財として保存することを目的に、ゲームソフトやハードを収集修復するだけでなく、雑誌書籍や周辺資料などの保存活動をしている団体だ。フロッピーディスクやカセットテープなど、ゲームソフトを都内の本部アーカイブ室だけで約1万2000本保有している。

この協会を立ちあげたのは、幼少期に日本のゲームに魅了され、ゲーム好きが高じてフランスから海を渡ったルドン・ジョゼフ氏。自ら「ゲームを追いかけ遥々海を渡った欧州某国の没落貴族です」と自己紹介する、謎に包まれた異色のゲームマニアだ。