※この文章は『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』(以下、『ダイの大冒険』)の重要な部分に関するネタバレを多く含みます。

『ダイの大冒険』について改めて振り返ってみたい。

そんなことを言いながら、私はこれまでに幾つかの『ダイの大冒険』にまつわる記事を主に当サイト、電ファミニコゲーマーではなく、私が連載を持っているもうひとつのサイト、ねとらぼにて幾つか書いてきた。

●「いきなりメラゾーマ」の衝撃『ダイの大冒険』をあらためて読んで分かった「漫画のドラゴンクエストを作る」ということ

●敗北を知りすぎた悲しき中間管理職「ダイの大冒険」魔軍司令ハドラーはなぜ“最大最強の好敵手”へと返り咲くことができたのか?(前半)

●敗北を知りすぎた悲しき中間管理職「ダイの大冒険」魔軍司令ハドラーはなぜ“最大最強の好敵手”へと返り咲くことができたのか?(後半)

正直、「よくもまあこんなに書くことあるな」と我ながら思う。今回、電ファミニコゲーマーのTAITAI編集長の直接のオファーもあって、掲載するサイトを跨いでまで『ダイの大冒険』についての文章を書くことになったわけだが、『ダイの大冒険』のことならまだまだ書く事はある。それくらい、この漫画は語るべきポイントが山ほどある滅茶苦茶に面白い漫画なのである。

というわけで、今回振り返ってみたいのは、本作きっての人気イケメン不死身キャラクター、「ヒュンケル」についてだ。

ダイやポップといった主要人物の影にかくれがちではあるが、彼もまた彼自身の物語を生きる、本作のもうひとりの主人公といってもいいほどのキャラクターである。そんな彼が歩んだ物語について、その源流から遡る形で振り返ってみよう。

文/hamatsu

『あしたのジョー』+『ドラゴンクエスト』=『ダイの大冒険』

少年漫画史上に残る不朽の名作、『あしたのジョー』が、「実は『ダイの大冒険』に大きく影響を与えている、非常に重要な作品である」と言ったら意外に思うだろうか。

実はよくよく読み込んでみると、『ダイの大冒険』には『あしたのジョー』から影響を受けたと思われる箇所がそこかしこに存在する。

特にヒュンケルの最後の戦いが終わった後のシーンを見てほしい。そのコマが、『あしたのジョー』のあまりに有名な最後の1コマを明確に意識していることは間違いないだろう。

実はヒュンケルというキャラクターは、『あしたのジョー』のオマージュ的側面が強いキャラクターであり、『あしたのジョー』に登場するキャラクターの特徴が幾つも込められているのである。

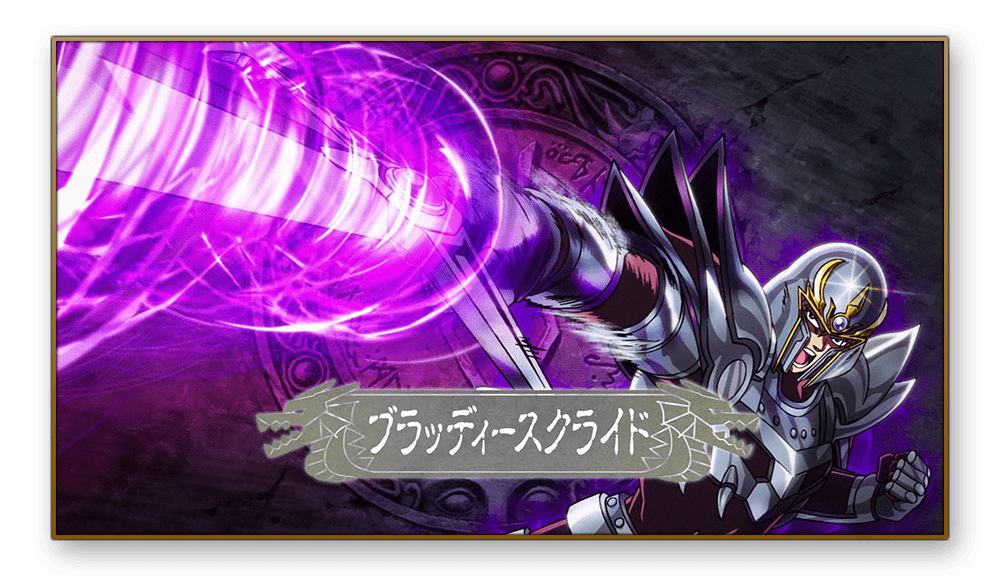

たとえばヒュンケルの必殺技、「ブラッディースクライド」が、回転をかけた突き攻撃になっているのは、『あしたのジョー』の最後の強敵、ホセ・メンドーサが得意とする「コークスクリューブロー」をモデルにしているからだ。

また、ヒュンケルが土壇場で繰り出す技がカウンター攻撃に偏りがちな理由は矢吹丈の得意とする技が「クロスカウンター」だからだろう。

そして何より最終戦直前の、ハドラーの魂を受け継ぎ覚醒したヒムとの決戦においてはとうとう武器も鎧もかなぐり捨てた、文字通りの「拳闘」によって決着をつけている(ちなみにこの戦いも捨て身のカウンター攻撃で勝利している)。

そしてさらに、そのヒムの親とも呼べるであろうキャラクター、ハドラーもまた『あしたジョー』からの影響を濃厚に感じさせるキャラクターである。

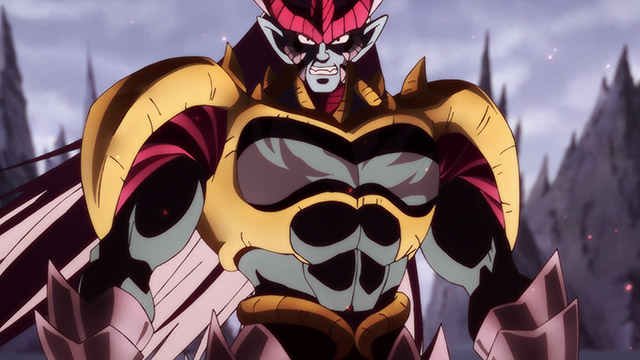

特に魔軍司令という名の中間管理職から解き放たれ、超魔生物と化した後のハドラーは凄い。己の生命を完全燃焼させることしか眼中にない、矢吹丈の分身かのようなキャラクターに変貌しているのである。要はハドラーにとってのアバンとは矢吹丈にとっての力石徹みたいな存在なわけですね。

超魔生物化する以前にも、ヒュンケルとハドラーはバルジ島での戦いにおいて直接対決をしている。互いの死力を尽くした末の、気を失っているにも関わらず繰り出したヒュンケルのカウンター攻撃によって心臓を突かれ、ハドラーはまさかの完全敗北を喫する(後にサクッと復活)。

そこで絶命する寸前のハドラーの最後の台詞が、戦士としてのヒュンケルを称える言葉であるあたり、やっぱりこの人は根っからの武人というか、『あしたのジョー』にでてくるような少年漫画キャラクターの血が流れているキャラクターなのだ。

己の身が亡びることすら省みず「完全燃焼」する姿勢こそが最大の武器となる

なぜ『ダイの大冒険』の、特にヒュンケルやハドラーといったキャラクターは、まったく違うジャンルの作品のようにも思える『あしたのジョー』をここまで強く意識しているのか。

それは、『あしたのジョー』で描かれる、主人公の矢吹丈がひたむきにボクシングに打ち込み、「完全燃焼」を目指して、「真っ白な灰」になるまでに己の身を燃やし尽くして戦う行為が結果的に、完全無欠の世界チャンピオンをギリギリまで追い詰めるほどの輝きを放ったように、己の身が亡びることすら省みず今この瞬間に全てを賭けて「完全燃焼」しようとする姿勢こそが、自身の前に立ちふさがる敵を討つための最大の武器になり得るという思想の元に、『ダイの大冒険』は描かれているからではないかと思う。

かたやドヤ街の不良がボクシングと出会い、幾多のライバルと戦う中で成長し、世界チャンピオンと雌雄を決するまでに至るスポーツ漫画、かたや剣と魔法のRPG的世界を舞台とした世界を滅ぼそうとする大魔王と戦う勇者とその仲間達の世界の存亡を賭けた戦いの物語という、全く違う設定、全く違う世界観でありながら、両者は実は、根底の部分で同じものを描こうとしている。

当然、『あしたのジョー』より、後の時代に発表された『ダイの大冒険』は、『あしたのジョー』の強い影響下の作品ということになるわけだが、『ドラゴンクエスト』というもともとはゲームの作品を漫画化しようとする際に、普通誰が『あしたのジョー』をお手本にしようと考えるだろうか。

しかし、『ドラゴンクエスト』とは、そもそも鳥山明をキャラクターデザインに起用するなど、少年漫画の意匠やエッセンスを巧みに織り交ぜながらRPGという当時の多くのゲームユーザーにとって未知のゲームジャンルを浸透させることに成功したタイトルでもある。

それを、逆に少年漫画というフォーマットに落とし込むのであれば、少年漫画史上に残る金字塔である『あしたのジョー』をお手本とし、そのテーマやエッセンスを『ダイの大冒険』という作品の織り交ぜていくことは、これ以上ないほどの「正解」なのではないかとも思うのだ。

ミストバーン=漫画の原作者説

ヒュンケルにハドラー、これら『ダイの大冒険』の中の、『あしたのジョー』要素の強いキャラクター達は、劇中のクライマックスにおいて、それぞれに戦いの中で己の生を燃やして「完全燃焼」に邁進していく。

特に、超魔生物ハドラーの最終戦は凄い。ハドラーについては私が書いた別の記事がすでにあるので詳細は触れないが、戦いの果てにハドラーは遂に燃え尽き、文字通りの「灰」になってしまう(真っ白ではなく真っ黒な灰なのだが)。

ヒュンケルもまた最終戦で己の生命力を燃やし尽くし、冒頭で紹介したように、ほぼ矢吹丈のような姿で眠りにつくことになる。そんな彼が最終戦直前で戦ったのが覚醒したヒムである理由は、やはりヒュンケルの最後の相手には、ハドラーの少年漫画的側面をより純粋化し、さらにその魂すらも受け継いだヒムというキャラクターこそが相応しいと原作者側も考えたからだろう。

ダイとハドラーとの最後の戦いは、ダイ側の都合で考えれば、決して戦う必要性がないにも関わらず、お互いの全てをぶつけ合う名勝負の中の名勝負だが、ヒュンケルとヒムの戦いもまた、最終目標がバーンの打倒であることを考えると戦わなくてもいいはずの戦いなのに戦うという意味において、ダイとハドラー戦に近い、これぞ少年漫画と言える名勝負だ。

そして、ハドラーやヒュンケルが、本作の本当の最終決戦である大魔王バーン戦に参戦しないのは、彼らは「あまりにも彼ら自身の物語を生き過ぎてしまっている」からではないかと思うのだ。だから、最終戦に参加してしまっては、若干物語の軸にブレが生じかねないため最終戦を前に最前線からは退場してもらったのではないかと私は考えている。

さて、ここまでヒュンケルがいかに『あしたのジョー』的なキャラクターであるかということについて振り返ってきたのだが、実は「完全燃焼」後のヒュンケルには、もう一度だけ戦いが残っている。その相手とは、彼の勇者アバンではないもうひとりの師匠、ミストバーンである。

(画像はストーリー(あらすじ)第42話 「死の大地 」|ドラゴンクエスト ダイの大冒険より)

ミストバーンというキャラクターはなかなか不思議なキャラクターだ。中でもハドラーが超魔生物化した際にみられる両者のやりとりはなかなか味わい深いものがある。この時のハドラーの台詞を引用しよう。

もしかするとその場でオレは処刑されるかもしれん……

だから今のうちに言っておこう

オレは当初おまえを底の知れない奴としてうとんでいたが……

今では感謝している……!六大団長の中でオレへの誠意を一番見せてくれたのは

あるいおまえだったのかもしれん

おまえには その沈黙の仮面の下に流れる熱い魂を感じずにはいられん…………おかげで最後に恰好がついた……

……ありがとう!!(ダイの大冒険文庫版11巻149~150ページより)

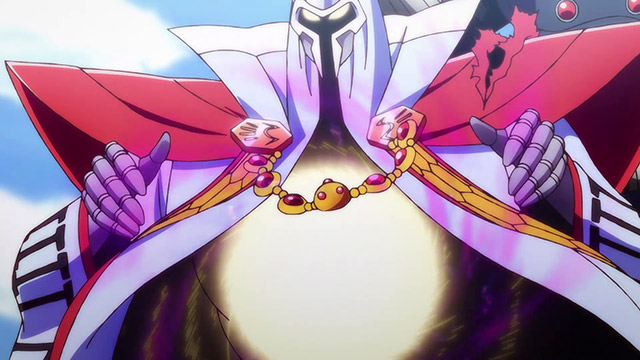

ここで交わされるやりとりは、互いの敬意に満ちた「友情」と呼んで差し支えないようなものである。しかし、ミストバーンというキャラクターは大魔王バーンの命令が下されてしまえば、そんな「友情」を交わした存在ですら、なんの躊躇もなく始末しようとしてしまう。

では彼はおそろしく冷血な人物なのかと言えばそういうわけでもない。強い肉体を持ち著しい成長を見せる人物に対してミストバーンが抱く敬意はそれはそれで本物の感情なのだ。だからハドラーが大魔王バーンについに刃を向けたその時ですら、ハドラーのその姿に感動すらしているのである。

この時のミストバーンの内面の言葉が印象的だ。

……ううっ……!!

す すごい!!流星がその燃えつきる瞬間に最も明るく輝くようにっ……

今 死期を悟ったハドラーの力はとてつもない勢いだ!!(ダイの大冒険文庫版14巻244ページより)

私なりにミストバーンというキャラクターを考えると、彼はおそらく『ダイの大冒険』の原作者である、三条陸の「原作者」という立場の想いが込められているキャラクターではないか。

原作者ごとにさまざまなスタイルがあるとはいえ、基本的には原作者は完成された「絵」を描かない。漫画というメディアが基本的には「絵」が欠かせないものとしてある以上、漫画において肉体と呼べるものがあるとすればそれはコマや吹き出しといった漫画ならではの要素を含めた上での「絵」だろう。

自身の肉体を持たず、自分とは別の人物の肉体に取りつくような形でしか自分というものを持てないミストバーンというキャラクターは、漫画原作者の化身のようなキャラクターではないかと私には思えるのだ。

とうとう自分の本当の姿を現した時の彼の台詞はそのことを端的に言い表している。

……そうだ

他人の身体を奪えば簡単に強くなれる私にはできない事……

自らを鍛え強くなる事……それができる者は皆尊敬に値した……!!

………うらやましかった……(ダイの大冒険文庫版20巻336ページより)

そう考えてみると、ミストバーンがなぜ大魔王バーンに絶対服従するのかも理由が見えてくる。大魔王バーンとは、『ダイの大冒険』におけるドラゴンクエストというIP全体を監修する堀井雄二であり、エニックス(当時)を象徴する存在なのではないだろうか【※】。

※『ダイの大冒険』は原作が三条陸、漫画が稲田浩司、そして監修に堀井雄二という体制で制作されている。

どれほど原作者が知恵を絞って面白い展開を考えようとも、ドラゴンクエストそのものを統括する立場からの駄目だしには従うしかないのだから(『ダイの大冒険』の内容を鑑みれば相当自由に創作できる裁量を与えられていたと思うのだけど)。

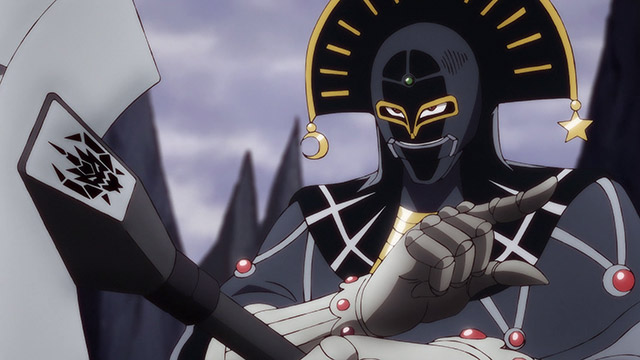

ここまできたら薄々感づく人もいるかもしれないが、ミストバーンとなんだかんだで仲のいいキルバーンは、連載の打ち切りを司る、ジャンプの編集者の化身なわけである。だからキルバーンは執拗にポップの命を狙い続けるのだ。

(画像はストーリー(あらすじ)第42話 「死の大地 」|ドラゴンクエスト ダイの大冒険より)

そうやって考えると間違いなく当時のゲーム界の覇者である『ドラゴンクエスト』のメタファーであるかのような、魔界最強を誇る大魔王バーン、その忠実な傀儡として行動する原作者を思わせるミストバーン、そしてそんな巨大IPや原作者の意向など一切介さず容赦無く連載を打ち切る、すなわち世界そのものを強制終了させることすら出来る編集者としてのキルバーン……。

なんという恐ろしい座組みだと思うが、まあこの辺をいろいろと勘ぐりながら本作を読み返してみるのもまた面白いのではないだろうか。

ヒュンケルとミストバーンの最後の戦いは、ヒュンケルが自身の内面世界ですら見事なカウンターを決めて意外とあっさりと勝負がついてしまう。ミストバーンという強いものに惜しみなくリスペクトを注ぐという少年漫画においては人気が出そうなキャラクターであるにも関わらずである。

個人的にはもう少しミストバーンの内面の掘り下げや、やりたい放題ぶりを見ていたかったような気もするが、原作者の化身としてのミストバーンというキャラクターを、必要以上に出しゃばらせない原作者側の、潔さというか、品の良さもまた同時に感じられる幕切れだったようにも思う。

「真っ白な灰」のその先へ

『ダイの大冒険』は『あしたのジョー』の影響を濃厚に受けている。この文章の冒頭で違和感を覚えた人も、ここまできたらある程度は納得して頂けただろうか。

興味がある人はこのふたつの漫画をどちらも読み比べてみると良いのではないかと思う。特に、思った以上に『ダイの大冒険』は「拳闘」の要素を強く含んでいることに注意して読んで頂きたい。

だが、『ダイの大冒険』という物語はここでは終わらない。ヒュンケルやハドラーといった『あしたのジョー』的なキャラクターたちは、最終戦である大魔王バーンと戦う前に、見事に「完全燃焼」を果たして、戦いの一線からは退いてしまう。つまり、『ダイの大冒険』の最後の戦いは、「完全燃焼」を目指して己を燃やし尽くすキャラクターたちの競演ではなくなるのである。

『ダイの大冒険』という漫画は、『ドラゴンクエスト』を少年漫画化する上で『あしたのジョー』をひとつのお手本とすることで、単なる人気ゲームの漫画化という範疇から超えた、独立した漫画作品として自立することに成功している。そしてさらに、本作は『あしたのジョー』の単なるフォロワー作品では終わらない。

そこからさらに異質な領域へと進もうとするのである。

「完全燃焼」のさらに先にはどのような戦いが待っているのか。ここまで延々と書いてきた私の『ダイの大冒険』についての文章もおそらく最後になるだろう。次の文章において主役になるのは、勇者ダイ、復活したもうひとりの勇者アバン、そして魔法使いのポップである。(後編に続きます)