生成AIの存在感が日を追うごとに高まり続けている。

2022年後半、「ChatGPT」に「Midjourney」という言語、画像生成を得意とする最新の生成系AIの誕生は、日本のみならず世界中に大きな衝撃を与えた。以降もその使い方、正と負の両面にまつわる議論が白熱するなど、2023年はまさに”AIの年”となった。

とりわけ、正と負の両面についての議論が白熱しているのが言葉やイラストなど、さまざまなコンテンツを生み出すクリエイティブ界隈だ。今まで、どんなに最新の技術が誕生しようとも、”不可侵の領域”と事実上見なされていた人間の創造性という分野に、生成AIは進出を果たしたのだ。このことが今後、どんな影響を及ぼすのか議論が盛んになるのも無理はない話である。

社会への著しいAI技術の浸透が進むこの流れに、アニメや漫画などに携わる業界のクリエイターたちはどのように向き合い、そしてこれらの技術を活かそうとしているのか。2023年11月24日から26日にかけて、池袋池袋サンシャインシティで開催された「IMART2023」では、「AI新時代」と題された基調講演が実施された。

登壇者は、メンバーの平均年齢が26歳という気鋭のアニメスタジオ「FLAT STUDIO」に所属する監督兼イラストレーターのloundraw氏と、代表でプロデューサーの石井龍氏、そして「週刊少年ジャンプ」の元編集長で、”マシリト”の愛称でお馴染みの鳥嶋和彦氏の3名だ。講演後半では、この3名による鼎談も行われた。

本稿では、鳥嶋氏が「仰天した」というFLAT STUDIOの独特な制作環境や人材の育て方をはじめ、徹底的な分業が当たり前なアニメ業界に反旗を翻したFLAT STUDIOの作品作りについてお届けしていく。

文/シェループ

FLAT STUDIOとは? 高校生や大学生も所属し、若い世代の才能を発見できる

FLAT STUDIOはこれまで、どのような作品作りをしてきたのか。

最初にloundraw氏と石井氏による基調講演として、FLAT STUDIOの設立経緯と内部体制、作品制作において採用している「ワークフロー」の紹介とその課題に関し、3つのセクションに分けて語られた。

FLAT STUDIOの始まりは2019年。loundraw氏が大学の卒業制作として手がけた劇場版アニメ「夢が覚めるまで」の劇中に登場する架空のアニメーションスタジオ・FLAT STUDIOを実際に作ろうとloundraw氏と石井氏が立ち上がり、それに小説家の佐野徹夜氏も賛同して「スタジオをやろう」という話がこの3名から始まった。

もともとloundraw氏は10代の頃からイラストレーターとしてさまざまな仕事に携わり、キャリアを重ねてきた。そんなloundraw氏が、なぜ卒業制作でアニメを作ることを決意したのか。それはイラストレーターとして「今描いているイラストの前後にあるストーリーを描きたい、伝えたい」との思いがあり、それが可能なのはイラストに最も近いアニメであると行き着いたことにあったようだ。

そんなFLAT STUDIOのメンバーはイラストレーターやアニメ制作に携わるメンバーが多いが、小説家も在籍している。また、設立間もない頃はアニメーションスタジオを標榜しながらも、クリエイターのマネジメントを主としていたのが実態だったという。

「アニメーションスタジオを標榜した以上は作品を作らねば」という思いもあり、アニメーション映像を作ってはいたものの、初期は監督と主要パートの数名のみFLAT STUDIOのメンバーが担い、それ以外はA-1 Picturesやパインジャムといった外部のアニメスタジオと連携するかたちで制作していたとのこと。しかし、徐々に内制へとシフトしていき、現在は制作のほとんどをスタジオ内部で行うようになった。石井氏によれば、ここに至るまでに3〜4年を要したとのことで、少しずつ成長することもできたと思っているという。

続いて紹介されたのが現在のFLAT STUDIO内部の体制とメンバー構成についてだ。FLAT STUDIOにはプロデュース、プロダクション、マネジメントの3つの部門がある。プロデュースはその名の通りにプロデューサーがクリエーター、スタジオ、企画について検討する部門、プロダクションはアニメ制作の現場、そしてマネジメントはクリエイターのマネジメント業務を専門としている。

また、2022年より「CANTERA(カンテラ)」という22歳世代以下のクリエイターが集まるラボもできた。ここには高校生や大学生が所属しており、実際に社内外の案件にアサインし、それを通じて成長を促す教育的な取り組みをしているようだ。1期生は4名おり、現在は2期生の募集をしている最中にあるとのこと。

このようにFLAT STUDIOは個人とチームの集合体で回っており、完全な縦割りではなくセクションごとに横の移動もあるところが大きな特徴となっている。そうすることで新しい刺激も得られやすく、若い世代だとしても才能のある者を発見できているようだ。

プロジェクトごとにワークフローを構築・採用する異色の取り組み

続いて語られたのがアニメ制作におけるワークフローの採用とその課題である。FLAT STUDIOでは「監督」、「スタジオブランド」、「チームの意向」に応じて異なるワークフローを構築し、採用していくスタイルをとっている。

ワークフローの全体像には2つの階層があり、第1が実制作、第2が監督の準備作業およびプロデューサーの関わりを主としているという。本講演では第1階層、実制作に焦点が当てられた。

基本的に実制作での作画、美術、撮影は業界のフォーマットから外していることはないという。ただ、クリエーターそれぞれの特徴を活かしたワークフローを作ろうとしたときに監督のバックボーンや思想によってフォーマットから逸脱することが求められる。一例を挙げると「イラストレーターが監督をするアニメ」であれば、作画、背景美術、レイアウトにいたるまで監督自らが描くという特徴が生じるわけだ。実際、「イラストレーター」という職業においては、その業務のなかでイラストレーター自体が一枚のイラストを完成させるうえで撮影作業の一端を担っていることもあり、そこまでやって初めて一枚のイラストが完成するというケースもある。

これらのワークフローをアニメ制作へ転用すると、プリプロダクションにおけるキャラクターデザイン、イメージボード制作、美術ボード制作、色彩設計、キービジュアル制作はもちろんのこと映像ソフトを使えるクリエーターはビデオコンテまでをひとりで担うことが可能。そのためloundraw氏以外でもイラストレーターにバックボーンを持つ監督も基本的に作画から美術まで幅広くできてしまうそうだ。

loundraw氏のワークフローの場合はキャラクターデザイン、イメージボード、レイアウトといった根底部分まで本人が検証できるのが特徴のひとつになっている。各設定を監督自身が手掛け、そこからチームで作っていく流れになる(最近だと各セクションリーダーと共同開発することもある模様)が、どこに自らの作風を宿すかという点は監督ごとに多少の違いがある。そのため、ワークフローは個別にアレンジする必要があり、それこそがFLAT STUDIOのアニメ制作における特徴になっているという。

loundraw氏のワークフローにおいて最も重要視している部分というのは、キャラクターと背景を馴染ませること。もともとイラストレーターとして背景も人も描き、「そのすべてを含んだ作品」をポリシーとしていることに由来しているとのこと。

loundraw氏のワークフローでは「カラーモデル」というセクションが特徴的だという。例えばキャラクターの服でいうと通常は「昼はこの色、夜はこの色」といった具合に色が決められている。しかしそれはつまり、同じ夕方の範囲で微妙な色の違いを出しづらいことを意味する。そこでloundrawチームでは基本状態でもあるノーマルのカラーモデルである地のキャラクターを作り、当たる光の色と影の色によってキャラクターの色を制御するようにしているという。

こうすることによるメリットは、モブキャラにも同じ光の色を当てられるということ。シーン内でのキャラクター数が増えた場合でも、そのシーンに登場する全キャラクターごとに意図した馴染ませ方ができるので、ワークフローにおいてはカラーモデルが重要視されている。このように、自分のやりたいことをやるために「なにを変えなければならないのか」という話を常にしているとのことだ。

しかし、すべてを変更するのは大変なため、『サマーゴースト』ではそのためのワークフローを独自に構築したとのこと。初の試みということもあり試行錯誤もあったが、知見も得られたことから現在はブラッシュアップ中であるという。

また、美術監督のチェック後にはレタッチがある。一般的には美術監督のチェックが完了すればそのあとは撮影に移るのだが、実際はそこでも微妙な調整が発生する。FLAT STUDIOでは、調整が必要になったらすぐに実行できる作り方を採用しており、監督自らがAfter Effectsを用いて調整するパートがある。それが撮影に入ってくるセクションパートになっているようだ。

以上がloundraw氏のチームにおけるワークフローとなる。目指しているのは、「キャラクターを背景に馴染ませながら独自の色合いを出すこと」であり、そのための調整とスタッフ配置が細かくされているという。

だが、最近はプロジェクトごとに採用するワークフローやブランドごとに作風の違いがあるため、どのワークフローを選ぶか選択ミスが生じることもあるという。原因はクライアントワークとオリジナルワークが両立している状況が関係しているのではないか、と石井氏は分析する。

監督やチームがたくさんいるため「今回は誰のやり方でやるのか?」という話になり、それに対する向き合い方もプロデューサー、監督、現場スタッフとのあいだでズレが生じていることがわかってきたようだ。ちなみにそれが判明したのは、なんと本講演の1週間前であったとか。

なぜズレが起きるのか? それは、ワークフローを構築してもそれを制作のなかで採用するかしないかの判断が共有されていなかったため、「この監督だから今回もこの作り方をするだろう」と認識のズレが生じることがあったという。さらに、同じワークフローを採用していてもズレるパターンもあるようだ。それは、ただ採用するのが正解という話ではないなかで、そもそも採用する・しないの判断はどうして起こるのか?

もともとFLAT STUDIOは3人から始まり、そこからメンバーが増えていき、スタジオが作られていった。ただ、スタッフのなかにアニメ業界出身者はごくわずかで、それがいい意味での固定観念のなさ、悪い意味での自由が過ぎることに繋がっているという。そのため、スタジオのコンセプトに由来するワークフローの多様化・複雑化によって作品のクオリティを追求しやすい反面で、その多様化・複雑化こそが現状の課題であるとのこと。

loundraw氏が自ら監督しているものなら、監督自身がクリエイティブの管理を行えるためマンパワーで最後はなんとかしてしまうこともある。しかしながら、loundraw氏抜きでメンバーたちが今まで学んだことをやろうとすれば、エラーは起きやすいのだろう。共有できているつもりでも、じつは1割欠けていて、そのわずかなズレから違うところに着地してしまうことが起こり得る。

石井氏によれば、メンバーそれぞれにも各々の「FLAT STUDIO像」がいい意味ででき始めており、それぞれの中で「FLAT STUDIOが出すものとはこうだ」という解釈が生まれているからであるという。たとえばクライアント案件によっては石井氏やloundraw氏が参加せず、クライアントの要望に合わせることに重きが置かれた「FLAT STUDIOらしさを出すことは目的にしなくていい」場合でも、参加メンバーがクライアントワークとオリジナルワークの違いを汲み取りきれなかった事例もあったようだ。

たとえばこのような部分でAIを採用するとなれば、どこに入れればいいのか。メンバーの少なさを踏まえるとAIの手を借りることも選択肢にないわけではないと石井氏は語るが、入れる場所のほかにも「入れた時に起こったエラーをどう解決するのか」という課題が出てくる可能性があるという。

最後に石井氏とloundraw氏から、FLAT STUDIOでは「ワークフローも作品」と捉えていると語られた。石井氏いわく、プロデューサーと監督では作品づくりをするうえで注目しているポイントは違うかもしれないが、作る過程がないと作品は完成できない。ゆえにワークフローそれ自体も作品であると捉えているとのことだ。

loundraw氏も「このワークフローでなければこの絵はできない」ということがあるためワークフローも作品だと思っていると話す。逆に言えば、このワークフローを構築・採用できるスタッフが大事で、作品を作る上でも重要という点では石井氏の考えと一致していると語った。

以上のFLAT STUDIOの特徴的なチームビルディングと制作に対する心構えが予定の30分を超えて紹介され、本講演は締めくくられた。

才能を見つけることができても「育てる努力」をしないと未来はない

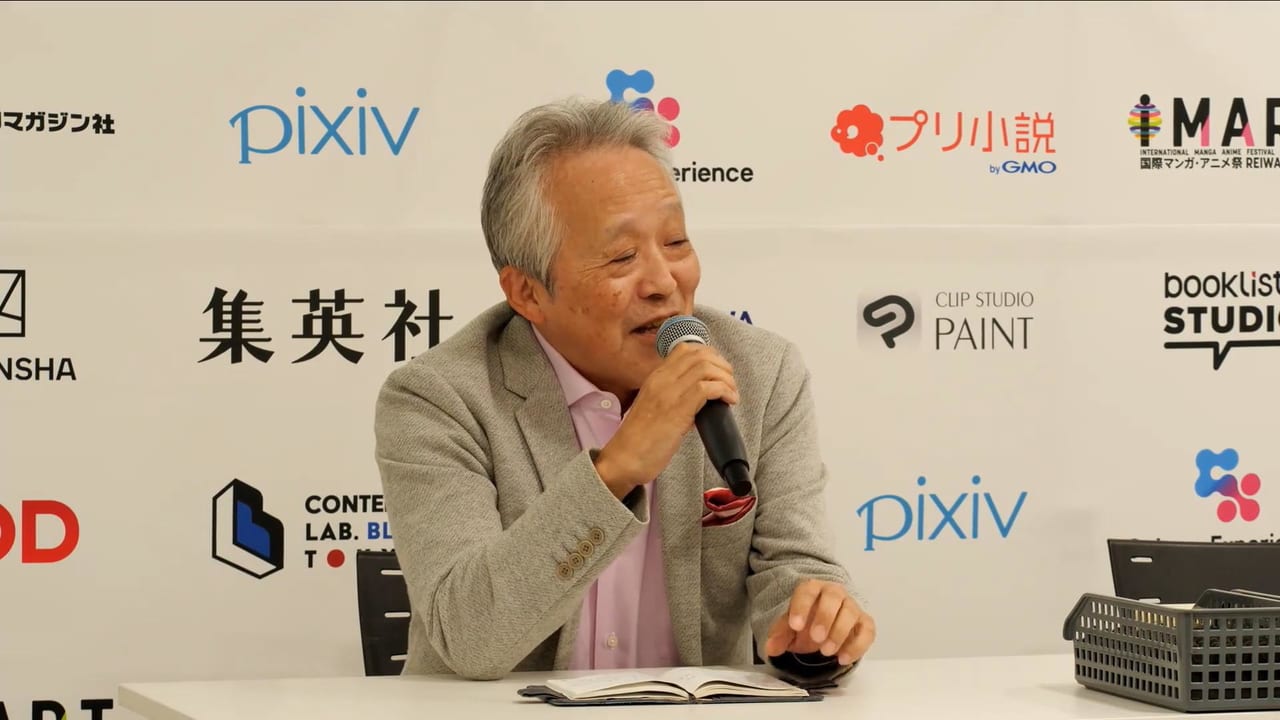

続いて鳥嶋氏が登壇。昨年12月よりフリーの編集者になってから出会った人のなかでFLAT STUDIOのふたりは「ベスト3の一角」であるとの賞賛を前置きにしつつ、現在の日本においての漫画、アニメ、ゲームに携わるクリエイターを取り巻く状況への疑問と不安を語った。

鳥嶋氏は漫画、アニメ、ゲームに関して企画から携わってきた実績を持つ。ただ近年、とりわけアニメとゲームのふたつに対して不安に感じていることがあるという。その不安とは、新しいクリエイターがなかなか出てこないこと。

漫画は近年も新しい作品や作家が出てきており、その中からヒット作も誕生している。アニメも海外では高く評価され、Amazonプライム・ビデオやNetflixなどの配信サイトでも目玉コンテンツとして扱われているが、そこに携わっているはずのクリエイターの顔が見えない。宮崎駿氏、庵野秀明氏、新海誠氏の名前は出てきても「ほかに誰がいるのか」となると見えにくい状況にあると語る。くわえてアニメは漫画原作が大半を占めており、オリジナルの少なさが気がかりであるという。

ゲームにいたっては「先人が生み出したゲームのナンバリング作品ばかり作り続けている」と不満を吐露する。

とはいえ、アニメもゲームもお金は儲かっていて、景気はいいとのこと。だがやはり携わっている個人が見えてこない。いつから豊臣秀吉が造らせた「黄金の茶室」のような、金ピカなのに貧しい業界になってしまっていると鳥嶋氏は語った。

ではなぜ、漫画は今でも新しい作品や作家が生まれ続けているのだろうか?

それは少人数で作ることができるため「失敗できる強み」があるという。ヒットさせることや嗜好を合わせる必要がないため、思い切ったチャレンジができるという。そうすることで次の芽が生まれてくる。また、漫画であれば失敗してもお金の損失が数万円程度で済むことも影響し、チャレンジのしやすさに繋がっていると語る。

ところがアニメやゲームの場合はそのような失敗がしにくい状況で、思い切った勝負や作品作りが難しくなっているという。また、本来ならなにもないところからなにかを作り出すディレクターなどのクリエイターが評価されるべきなのに、株を公開しているオーナーが得をする構図となってしまっている。これはおかしいのではないだろうか、と鳥嶋氏は疑問を投げかける。

鳥嶋氏は「3割できれば天才」ということをよく言っているという。すべてを当てに行って7割外し、その中で自分の痛みとして感じたことが次の3割へのヒントになる踏み台を発見できる。だからこそ、漫画では今も新しいクリエイターが出続けているのではないかと語る。

ただ、最近は漫画でもスマートフォンで見られる「WEBTOON」を作る企業も入ってくるようになった。WEBTOONは、アニメやゲームのように集団で漫画を作ることを基本としているが、鳥嶋氏はここに大きな罠があると語る。それは著作権の所在である。原作を作る人、絵を入れる人、背景を描く人がそれぞれいるため、著作権はお金を出す資本家側にあるという。

一方で漫画の場合は作家に著作権があり、出版社にはない。出版社は原稿料を払い、雑誌を出す時に出版契約書を交わしている。個人のクリエイティブであるからこそ、思いもよらぬ新しいものが出てくるという。

しかしWEBTOONは、集団での作業になるがゆえに大きな違いがあると鳥嶋氏は語った。

才能を見つけることができても、その才能を育てる努力をしないところにはなんの未来も訪れない。こういうことが今の日本で起きていることの現状ではないかと鳥嶋氏は語った。

また、AIに対しても「あたかも面倒くさいことや苦しい部分をすべて助けてくれる夢の道具」と思うのは大間違いだと指摘する。どんなに便利な道具でも、自分の作業にどれだけ役に立つのか、どんなふうに使えるのか、という「思考と理解」がなければなんの意味も持たなくなると語った。

AIの可能性としては、スクリーントーンの誕生と共に起きたような省力化が期待できるという。ただ、これも衰退を招いている側面があり、本来ならば「構図やベタをどう乗せるか」をよく考える必要があるという。漫画は白黒やグレーという表現を用いているが、それを曖昧にしてしまう道具が誕生したことによる自由と不自由が生まれていることには注目する意義があると語った。

このような状況を見ながら、鳥嶋氏はアニメもゲームも個人や数人単位で作ることができた「手作りの時代」へ戻るときに来ているのではと考えているという。また、もういちど “表現” を掘り起こす可能性があるとも述べている。

鳥嶋氏は、乱暴な議論であると前置きしたうえで、今のゲームが過去のファミコンのゲームよりも「本来のゲームとしておもしろいのか」と投げかける。アニメもCG技術の導入によって綺麗になったものの、学校からワクワクしながら帰ってきたり、休みの日の朝に眠いのを我慢してテレビに向かった昔の作品と、どちらが本来のアニメとしておもしろく、心に刺さるのか疑問を感じているという。

どちらかというと、クリエイターの顔が見えた時代のコンテンツの方が豊かだったと鳥嶋氏は考えており、「もう1度、クリエイターの時代が到来しないだろうか」と思っているようだ。

漫画もアニメもゲームも、みんなひとりひとりに「感動した作品」というものがあり、誰が作ったかに興味が出て、その人間のところに行って仕事をしたいというような思いに駆られることがあるだろう。実際、そのような形から業界に入って仕事をしている人もいる。

そのように、クリエイターが輝かないと才能は集まらないし、星空は成り立たないと語る。2023年7月に出版された「Dr.マシリト 最強漫画術」のあとがきにも書かれているが、「才能を見つけ出して育て、読者へとどう繋げるかを考え、それを実現できる企業を多くしたい」というのがここしばらくの思いだという。これらを考えずにヒットやデジタル化、国際化などと豪語する作品は「みんな滅ぶか、退場して欲しい」と冗談交じりに語った。

そんなことを思うなかで鳥嶋氏はFLAT STUDIOのloundraw氏に会い、ずば抜けた才能に仰天したという。loundraw氏は「自分の持っている特質や長所を最大化して違うステップに行きたい、そのためにアニメを作りたい」と発言している。そして、その声を拡声して外に伝える石井氏というプロデューサーがいる。ここまでなら才能あるふたりがアニメーションスタジオを始めた話で終わることで、鳥嶋氏も最初はそう思って聞いていたようだ。しかし、のちに彼らが「言葉を大事にしながら物作りをしている」という話を聞いて驚いたという。

彼らは、「なにがうまくいかなかったのか」「なにが大事なのか」など、それらを都度、言葉で定義付けしてやり取りをしているとのこと。そのなかで言葉にできないものは共有体験にできないことから、「自分たちのやり方に合っていない」としている。なぜなら言葉で誰かに説明をするというのは、自分の中にある考えを見つけ出さないとできることではないからだ。人に伝えた言葉の反応によって自分がまた考えるが、それも言葉を介在してやるしかない。そのため、言葉での定義付けを重要視しているのだ。

FLAT STUDIOは「考えるアニメ作りをしたい」と言っており、これはまさに次世代のスタジオであると鳥嶋氏は感じたという。小さい頃から黙々となにかを覚えることを強制され、発表の場を持たずに言葉にする経験を持たなかった人間を集め、それを意識化させ、作業化させる。一種の人格形成から生き方の学習までさせるという点で、恐るべきアニメスタジオだと思ったという。

また、徹底的な分業が当たり前なアニメ業界にFLAT STUDIOが反旗を翻したことにも鳥嶋氏は感銘を受けたと語る。先ほどの彼らの講演もまるで科学の授業みたいだったと驚いたとのこと。また、彼らについて詳しく知りたい方は電ファミニコゲーマーのインタビュー記事を3回ほどゆっくり読んでいただきたいとの紹介もあった。

もともと物作りは「誰かに伝えたい」という思いから始まったと鳥嶋氏は話す。ひとりの情熱を持った才能ある人間が「どうしてもこれを作りたい」「たくさんの人に届けたい」と思うことで、徐々にその周りに誰かが集まってくる。本来、そこにヒットや数字というものはない。ヒット作は、みんながごはんを食べていくためには必要だが、逆はあり得ないと強調する。

「作品を語れない、才能を語れない、読者をちゃんと見ようとしない人間や企業は絶滅してほしい(笑)」とコメントしつつ、FLAT STUDIOのふたりに「たくさんのいい加減な連中にマシンガンを撃ちまくってほしい」とのラブコールを送る形で講演は締めくくられた。