インディースタジオ、WODAN (ヴォーダン)が手がけるローグライクアクション『深 四のの目 -陰陽の巫女-』は、非常に優れたローグライクゲームであると同時に、精巧に作られたパズルゲームだ。

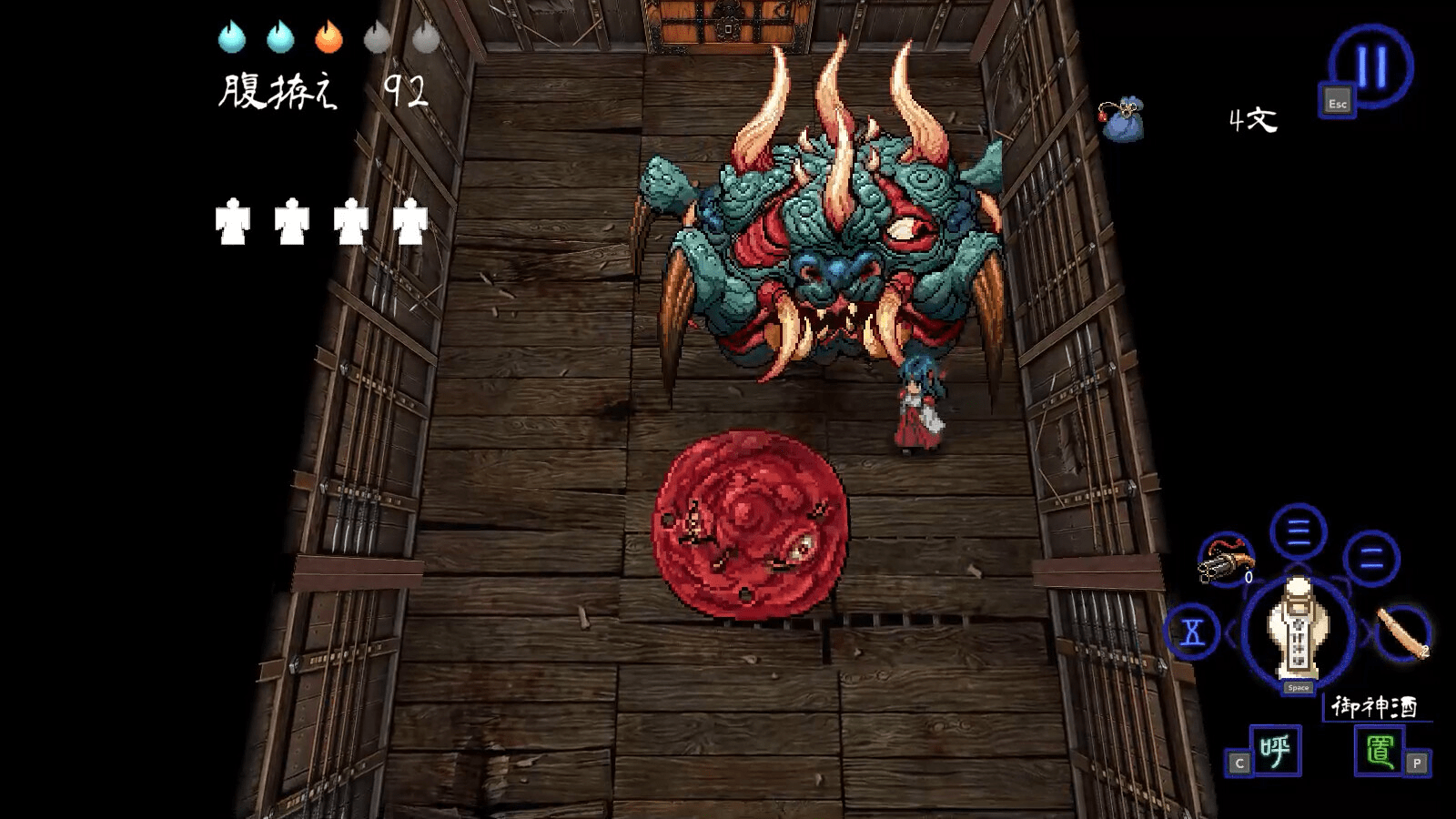

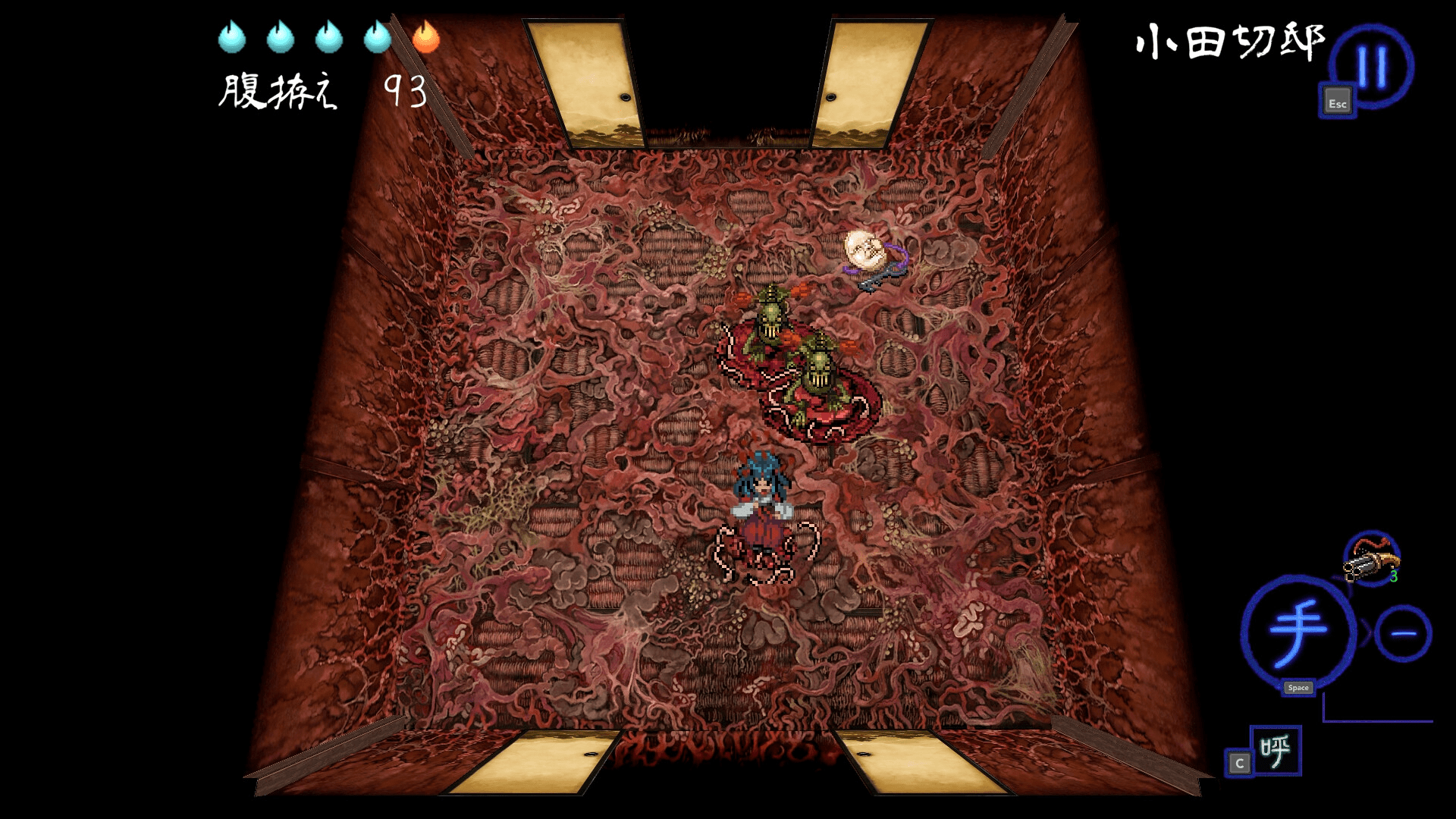

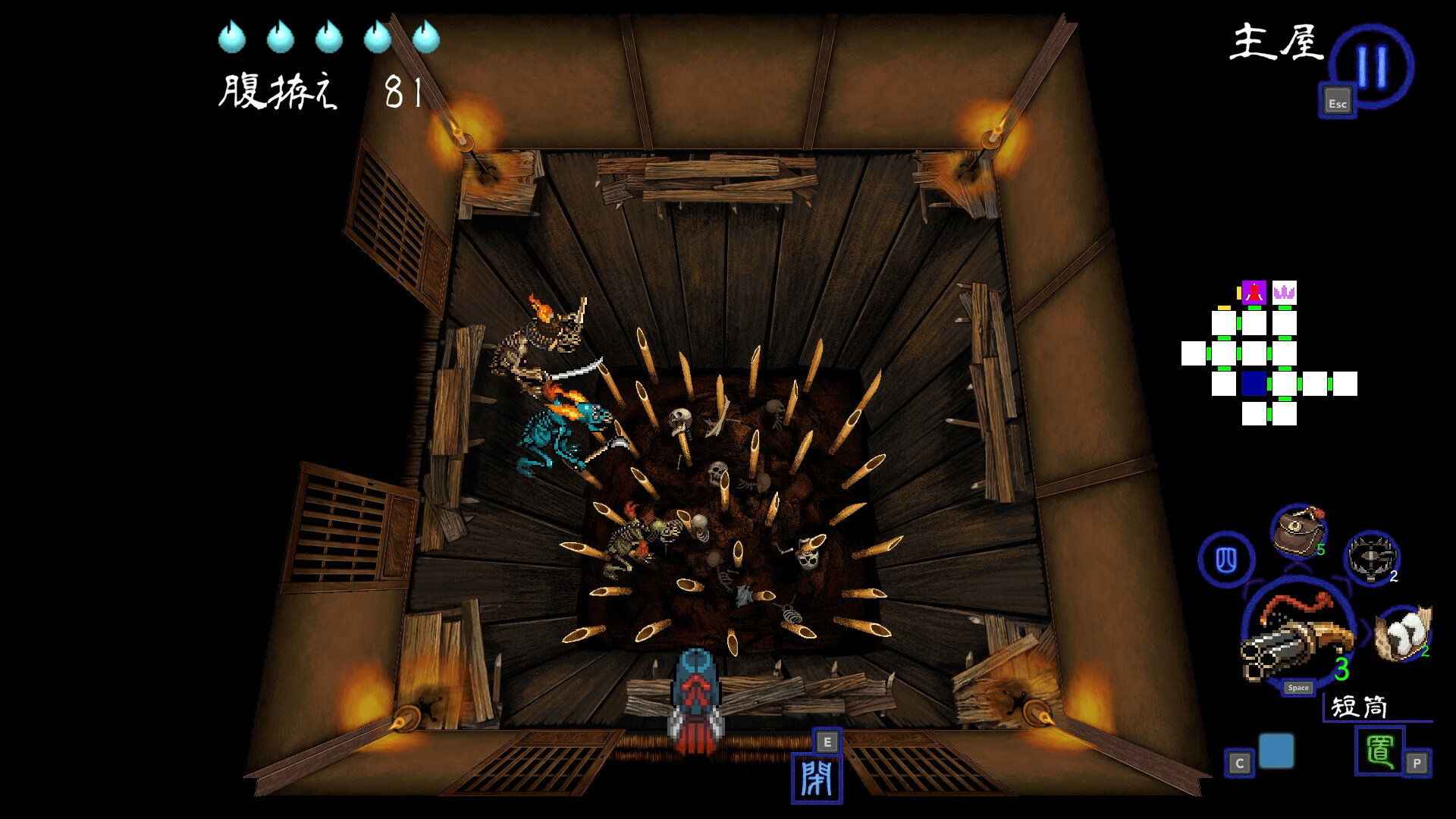

プレイヤーは攻撃能力をほとんど持たない巫女「ヨノ」となり、モノノケ(妖怪や怨霊)が巣くう自動生成のお化け屋敷を踏破していく。

道中でプレイヤーの味方となるのは、限られた罠とアイテムのみ……。知恵を振り絞って生き抜くことが要求される、ローグライク好きにはたまらない注目タイトルとなっている。

本作のディレクターを務めるのは、『BIOHAZARD』『Final Fantasy XI』などにも携わってきたゲーム業界の大ベテラン、岩尾 賢一氏。

2022年に本作のアーリーアクセス版とも呼ぶべき『四のの目』をリリースして以降、多数の調整やシステムの変更を受けて本作『深 四のの目 -陰陽の巫女-』の発表に至ったという経緯を持つ。

この記事では『深 四のの目 -陰陽の巫女-』を実際にプレイしてみた感想とともに、本作のディレクターである岩尾氏へのインタビューをお届けしよう。

インタビューでは本作のコンセプトやローグライク設計の面白さ、構想段階から本作に至るまでの過程など、様々な話を伺うことができた。ぜひ楽しんでお読みいただきたい。

不便だからこそ知恵を使って切り抜けられる。パズル要素が輝くローグライク

本作の目的は至ってシンプルだ。ふすまで区切られた複数の部屋を経由し、目的地である出口を目指す、ただそれだけ。しかし、道中には行く手を遮る強大なモノノケたちが存在している。モノノケたちを倒し生き残るためには、プレイヤー自身の”知恵”を活用する必要があるだろう。

本作の特徴的なポイントは2つある、一つは主人公である「ヨノ」の移動速度がアクションゲームにしては”遅い”こと。そして序盤から中盤にかけては、プレイヤーが手に入れることのできるアイテムがかなり少ないというところである。

一見ローグライクアクションとして不自由に思われるこれらの仕様が導入されているのはなぜだろうか?もちろん、これには制作者の意図がある。

それは本作の「パズル化」である。具体的なシチュエーションを用いて、この点ついて説明しよう。

例えばこの部屋の奥側(上側)のふすまを見てみよう。このふすまの先には当然敵となるモノノケがいるわけだが、その種類や数についてプレイヤーは予測を立てることしかできない。

しかしこの「予測」が本作の最大の武器となる。

たとえば本作では、耳をすませることで「ふすまの先の敵」の存在を確認できる。敵の存在をふすま越しに探知することが出来れば、自分の今いる部屋に罠をしかけて敵をおびき出すことができる。

この「おびき出す」というアクションこそ、主人公がリソース無しで行える唯一のアクションである。敵をおびき出したあとはプレイヤー次第。部屋の中央に炉裏があれば火を灯してトラップに、アイテムにまきびしがあれば設置して敵を誘導する。

その他、ふすま越しに銃を撃てば、接敵することなく敵を倒すことも可能だ。どのような攻撃方法を選択するにせよ、すべては敵を把握することから始まるのである。

と、ここまで説明したうえで、「予測」と「一見遊びづらい要素」がどう関連するのか、という話へ戻ろう。

まず、主人公である「ヨノ」の移動速度が遅く調整されているのは、本作がアクションによって破綻しないための仕掛けである。主人公の移動速度が高ければ高いほど、プレイヤーは出来るだけ少ないアイテムで踏破できるようになる。言ってしまえば敵を無視できるようになってしまう。

しかし、操作の練度によって敵を回避できるというのでは味がない。あえて機動力を下げることで、プレイヤーの腕ではなく頭を使わせるような調整になっていると感じた。

序盤や中盤においてアイテムリソースがギリギリなのも、「頭を使わせる」ことと無関係ではない。攻撃手段となるリソースをプレイヤーが持てば持つほど、敵1体に対する必死さは必然的に下がっていく。モノノケを軽々と処理できるゲームデザインも魅力的ではあるが、本作の遊び方からはズレる調整だろう。それ故に、本作はアイテムをシステムによって自ら縛っているのだ。

無駄にはできない限られたアイテムを、プレイヤーの頭脳によって適切に配分していく。本作を遊んで最初に感じたのは、そういったシビアなゲームデザインであった。

もちろん、これを実現するためには高度なレベルデザインを必要とする。そのなかで最も障害になりやすいのは「運」だろう。

「限られたリソースをなんとか駆使する」タイプのローグライクが目指す最も理想的な状況は、原理的に考えるなら「アイテムと敵が5:5で過不足なく配置される」ような状況である。しかし、自動生成となればアイテムと敵のバランスという運の要素を完璧には排除できない。

しかし、ディレクターの岩尾氏曰く、この「運」こそがプレイヤーの記憶に残る体験だという。先のゲームデザインを実現するには避けて通れない“運のジレンマ”とどのように向き合うか。そして、本作のパズル的な遊び方はどのような経緯で生まれたのか—―。インタビューの中で、その答えが見えてきた。

ここからは本作のディレクターを務める岩尾 賢一氏と、本作のパブリッシュを務めるKADOKAWA Game Linkageの西岡美道氏へのインタビューをお届けしよう。

インディーゲーム開発の経緯

—―岩尾さんはゲーム業界の中でも長いキャリアをお持ちかと思いますが、WODANはどのような経緯で設立されたのでしょうか?

岩尾氏:

カプコン、スクウェア・エニックス、ディー・エヌ・エー、サイゲームスと色々な会社を経て、そこから独立するかたちで2019年にWODAN を立ち上げました。

—―様々なタイトルにも関わってきたと思われますが、今回インディーゲームを開発しようと思うに至ったそもそもの動機は何だったのでしょうか。

岩尾氏:

独立前、直近で私はソーシャルゲーム業界にいたんですが、一言で言うと疲れちゃって(笑)。

—―なるほど(笑)。ソーシャルゲーム疲れというか……。

岩尾氏:

というのも、自分で一からゲームシステムを設計したかったんです。

ソーシャルゲームは基本的なゲームシステムの部分があまり変化しないジャンルだと思います。

もちろん定められた形式のゲームをシナリオ等で差別化する仕事も面白いんですが、自分が得意とするのはあくまでゲームの設計部分でした。

なので、ゲームシステムを自ら設計し作品を作るべく、インディーゲームの開発を始めました。

—―ソーシャルゲームでは、ゲームシステムを複数タイトルで使いまわすことも多いですからね。

岩尾氏:

また、ソーシャルゲームの前はスクエニでMMORPGの制作にも携わってきました。『FF11』『FF14』と作り続けるのはそれはそれで楽しかったですが、運営型のゲームは”建て増し”で作るゲームなので、一からゲームを作りたいという思いはその頃からありましたね。

—―岩尾さんがこれまで直接ディレクションを担当されたゲームにはどのようなものがあるのでしょう。

岩尾氏:

正式にディレクターを務めたのは『パラサイト・イヴ II』です。他には『バイオハザード』や『アインハンダー』などですね。こちらはプランナーとしての参加ですが、実質的にはディレクションに近いことをやっていました。

—―その後はスクエニさんでもっぱらMMOの開発を?

岩尾氏:

そうですね。『FF11』は設計から関わり、世界観やシステムの設計などディレクターに近い場所で仕事をすることが多かったです。

—―「FF」シリーズは『11』『14』と合わせてどれくらいの期間関わっていたんでしょうか?

岩尾氏:

合わせて8年ほどやっていましたかね。『11』『14』と掛け持ちで作っていた期間もあります。

ちょうど「新生」の目途が立った当たりでMMOからは離れることになりましたね。

『深 四のの目』が生まれた理由。『バイオハザード』でやり残したことを届けたい

—―WODAN立ち上げから今回『深 四のの目 -陰陽の巫女-』を開発しようと思い至った理由には、どのようなものがありますか?

岩尾氏:

理由のひとつは、アクションが下手な人でも楽しめるゲームを作りたいという思いです。

実は、私自身アクションゲームがあまり得意ではないんです。ただ、これまでゲーム制作に携わる中で、アクションゲームの爽快感やスリリングさが与える面白味についてはよくわかっていた。

だからこそ、そういった魅力を誰でも味わえるゲームを作りたいと思ったんです。

—―アクションが得意でないからこその視点ですね。

岩尾氏:

もう一つの理由は、ゲーム制作でやり残したことを改めてやってみたいという想いからです。

—―というと?

岩尾氏:

先ほど話にも出ましたが、私はカプコン所属時代、『バイオハザード』でゲームメカニクスの設計を担当していたんですね。

しかし、当時のアイデアの中にはゲームの制約上実装できなかったものもありました。例えば、クレイモアを設置しておびき寄せたゾンビを倒すとか、隣の部屋の様子をうかがって罠を張るとか、実装が叶わなかった様々なアイデアがあったんです。

いくつかは『バイオ』でも実装できましたが、やはり頭の中にはやり残したことがいくつかあった。そういったものを改めて実現したいと思い、本作を作りはじめました。

—―今作はKADOKAWA(KADOKAWA Game Linkage)/ABCアニメーションさんからリリースされる予定ですが、パブリッシュに関しても早い段階で決まっていたのでしょうか。

岩尾氏:

前作『四のの目』をSteamでプレリリースしたときは、パブリッシュも自分たちで行っていました。しかし、その段階で開発資金が底をつきてしまいまして。

—―そこでパブリッシャーが必要になったと。

岩尾氏:

そのときちょうどKADOKAWA Game Linkageさんにお声がけを頂き、本作の開発を進めることが出来ました。

—―そのうえで、前作『四のの目』と本作の関係はどのようなものでしょうか。

岩尾氏:

本作は前作の流れを汲んだ新作という、言うなれば別タイトルとして考えています。

ただ、『四のの目』はアーリーアクセスとしてリリースした作品ですので、プレイヤーの移行については現在考え中ですね。

—―なるほど。現在の開発状況はどれくらいのものでしょうか。

岩尾氏:

ほとんど遊べる状態にはなっています。現在は自動生成ではない固定ダンジョンのバランス調整や、前作から引き継いだシステムのブラッシュアップ作業を行っています。

短時間でも、長時間でも遊べる調整に誰でも爽快感とスリルを味わえる

—―本作を実際にプレイさせていただきましたが、「パズル感覚で遊ぶローグライク」というコンセプトは非常に面白いと感じました。

岩尾氏:

実際のところ、パズルで解決する方が有利になるように作られています。

たとえば、本作では主人公の移動速度を遅めに調整しています。これはアクションが苦手な人が置いてけぼりになってしまわないため、そしてパズル的な攻略の方が有利であることを示すためのものです。

—―そんなパズル的な攻略が求められる本作に、自動生成ダンジョンが組み込まれているというのも驚きです。これが実装されるに至った経緯があるのでしょうか。

岩尾氏:

一つは予算の都合上、もう一つは短時間でも遊べるゲームにしたかったという理由からです。

本作の自動生成ダンジョンは短いものだと3分ほどの時間でクリアすることができます。前作の『四のの目』では携帯機でも遊ぶことを念頭に開発を進めていたため、電車に乗ってるときでも遊べるモードとして自動生成ダンジョンを制作していました。

—―ということは、本作はコンソール機でのリリースも考えられている?

岩尾氏:

コンソール機でのリリースはまだ考えている途中です。

—―今作がコンソールでリリースされれば、外で遊ぶユーザーも出てくるかと思います。

岩尾氏:

『四のの目』のスマホ向け開発版を娘に遊ばせることもあるんですが、通学中の電車で遊んでいますね(笑)。

—―友達が見たら驚くでしょうね(笑)。

岩尾氏:

見たことのないゲームを遊んでるわけですからね(笑)。

西岡氏:

また、『深 四のの目』はSteamでガッツリ遊べるゲームとしても調整をしています。前作からよりボリュームと新要素を増したゲームとして生まれ変わるというイメージですね。

岩尾氏:

『深 四のの目』はより長時間遊べるように設計されていますし、休憩時間などの短い時間でも遊べるようになっています。

『ウィザードリィ』の美学。自動生成が生み出す「揺らぎ」のドラマ性

—―しかし、ランダムダンジョンでパズル的なバランスをとるのはかなり難しい気がします。完璧なバランス調整はほとんど不可能なのでは?

岩尾氏:

そうですね。本作では、場合によってかなり楽勝になることもあったり、逆にとんでもなく難しくなることもあるように調整しています。

—―あえてバランスに”ゆらぎ”を与えるのは何か狙いがあってのことでしょうか。

岩尾氏:

これは持論なんですが、ほとんどの古参ゲームクリエイターにとっての原点は『ウィザードリィ』にあると思うんですよ。

—―『ウィザードリィ』、ですか。

岩尾氏:

かなり昔のゲームなので、ゲームバランスも今の基準から見ればずっと悪いんです。頑張って深い階にまで辿り着いたとしても、いきなり殺されてしまう。

そういう理不尽なところって、腹は立つんですけど記憶に残るんですよね。この年になってもずっと「あそこで死んだなあ」って覚えてるんですよ。

ずっと記憶に残るということは、それはそれでいい体験だったんじゃないかと。

—―確かに、良いゲームはいつまでもそのプレイを覚えている気がします。

岩尾氏:

その点で、本作も結構過酷な体験が起こる可能性があるように調整させてもらっています。もちろん最悪な状況になる確率はそれなりに下げて調整をしていますが、嫌なことが起こる瞬間だってある。

そういう波の中で、「今日はいい旅ができたな」とか「今日は最初から最後まで厳しかったな」とか、ダイナミックな変化を楽しんでいただきたいですね。

3人での開発はバグとの戦い!MMOのトラウマから「エンドレスダンジョン」が6つある。

—―ゲーム開発メンバーはどれくらいの規模なのでしょうか?

岩尾氏:

主要メンバーは3人ですね。

—―なんと!スタッフ3人でゲーム制作というのは凄いですね。

岩尾氏:

もちろんQA(デバッガ―等)さんなどは別にいますが、プログラマ・デザイナー・私で作っています。そういう意味ではどうしても開発に時間がかかっちゃいます。

—―それぞれの手が空き辛いでしょうしね。

岩尾氏:

あれもやりたい、これもやりたいというのは無理なので、できるだけやりたい仕様を絞り込む必要が出てきます。

西岡氏:

私からもお聞きしたいんですが、ローグライクの調整ってどれくらい大変なものなんでしょうか?

岩尾氏:

新規要素を入れたり、バグを修正するときが一番怖いですね。プラグラム用語で「エンバグ」というんですが、バグを修正するとそれをきっかけとして新しいバグに派生することがあるんですよ。

それが無限に増えていくという(笑)。

—―一気にバグ地獄に(笑)。

岩尾氏:

新しいバグも出ますし、調整を加えることで他の調整が崩れることもあります。

ローグライクの場合、『風来のシレン』などターン性システムを採用している場合は制御もしやすいですが、本作はリアルタイムに動くアクションゲームでもあるので非常にバグが発生しやすいんです。

—―リアルタイムでの処理は、バグとの戦いも多そうです。

岩尾氏:

敵のアルゴリズムを少しいじるだけで、変なことを始めたり互いに干渉し始めることもざらです。

にも関わらずプログラマーは1名だけですから、プログラマーなのにデバッグだけで半日が無くなるなんてことも……。

西岡氏:

仕様が決まるまでは落ち着けないですね。

岩尾氏:

ただ、それだけ時間をかけたからこそダンジョンに上手くランダム性を出すことができたと思います。結果的に、プレイヤーが遊ぶたびに毎回何かしらのドラマが起きるゲームになったと思います。

—―丁寧に開発を進めたからこそ、自動生成ならではの「揺らぎ」やダイナミックさが実装できたと。

岩尾氏:

開発においては「またこのパターンか」と感じてしまう状況を出来るだけ減らすように心がけました。

プレイするごとに違う体験があり、新しい驚きがありと、とにかくプレイヤーが飽きずにずっと遊べるゲームを目指しました。

西岡氏:

やはり遊べるボリュームはSteamユーザーにとっては大事な要素のひとつですからね。

岩尾氏:

前作の場合、 ユーザーによっては100時間以上遊んでくれている方もいるので。

西岡氏:

100時間どころじゃないと思いますよ(笑)。

普通、ローグライクにエンドレスダンジョンって1つじゃないですか、それが本作には6つもあるので。

—―なんと!それほどのローグライクは初めて見ますね。

西岡氏:

それだけでももちろん凄いことですが、そこに至るまでのレベルデザインもとても考えられています。

本作はまず「祓(はらい)」モードで基本が覚えられます。次に「禊(みそぎ)」モードはランダム生成の簡易なダンジョンを攻略するモードですが、それまでに覚えた知見や経験をフルに活用してクリアしていく必要があるんです。

—―いきなりエンドレスダンジョンに放り込むわけではなく、応用を学ぶモードもあると。

西岡氏:

そうして「禊」で訓練を終えたら、今度は集大成となるエンドレスダンジョン「行(ぎょう)」へ挑む。それぞれのゲームモードを通してプレイヤーが成長を実感できるシステムになっているんです。

—―ここまでのお話を伺っていると、エンドコンテンツをかなり重視されているように思われます。先ほどお話にもありましたが、やはりボリューム面では妥協したくない?

岩尾氏:

MMORPGを長いこと開発していると、ユーザーが「お腹を空かせる」ことがあるんです。腹ペコのユーザーがとんでもないスピードで、とても長い時間コンテンツで遊ぶわけですよ(笑)。

—―MMORPGだと、ユーザーは常に遊ぶものを求めるものですからね。

岩尾氏:

「もっと遊ぶ要素をくれ」とずっと言われるわけですね。中には開発者よりゲームに詳しいユーザーもいるので、適当なものを出すわけにもいかない。

MMORPGを作っていたときは会社に泊まってひたすらコンテンツを作っていたわけですが、その時のトラウマがまだ残っているんだと思います(笑)。

—―その経験が今に活きているわけですね(笑)、なんだか納得しました。

岩尾氏:

もう一つの理由として、ゲームのデバッグを面白くしたいというものがあります。

私もこの業界に長いこといますから、自分の作ったゲームのデバッグ内容が毎回同じだと面白くないんですよね。

本作はデバッグの度に何かしら楽しいことがあるので、これは自分のために作っているようなものですね(笑)。

株式会社KADOKAWA Game Linkageとの取り組み。協力体制がもたらすゲームへのメリット

—―座組としてはちょっと変わった形ですよね?

岩尾氏:

本作はKADOKAWA Game LinkageさんとABCアニメーションによるインディープロデュースプロジェクトの第2弾という立ち位置なので、彼らとはプロデュース段階から共同で動いていますね。

—―今後もこの関係は続いていくのでしょうか。

西岡氏:

この座組でこれからどうなるのかは、現在話を進めている段階ですね。

—―プロデュースに関して、KADOKAWA Game Linkageさんから何かしらコメントを貰うこともあるのでしょうか。

岩尾氏:

KADOKAWA Game Linkageさんはゲームメディアも内部に持っている大きな会社なので、「ゲームを見る目」に関して信頼を置いています。それが今回のプロジェクトに参加した理由でもありますね。

—―かなり連携を取って進められているんですね。KADOKAWA Game Linkageさんサイドと開発側でコミュニケーションも頻繁に取られているのでしょうか。

西岡氏:

もちろんです。岩尾さんが考えた企画をまずこちらに見せていただいて、実際に遊んだうえで「ここはこうした方が良いんじゃないか」とアドバイスをさせていただくこともあります。

—―岩尾さん的にも、アドバイスには感触を感じていますか?

岩尾氏:

ありがたいなと思いますね。一人でゲームを考えていると、どうしても相談する相手がいないですから。

たとえばタイトル画面UIなんかは、KADOKAWA Game Linkageさん側からのアドバイスで今の形になりました。始めはゲームモードに関わらず全て同じデザインのUIを使っていたんですが、それでは見辛いということで、ゲームモードに応じて別のデザインに変えました。

—―ひとりですべての完成度を把握するのは難しいですからね。

岩尾氏:

自分では気づけないことも指摘してもらえるのでありがたいですし、言っていただいたことは可能な範囲で取り入れるようにしています。実際、それによりゲームが良くなっていると感じますね。

時々無茶ぶりで苦しい思いもしていますけど(笑)。

一同:

(笑)。

西岡氏:

僕らはやはりユーザー目線でゲームを見ているので、開発の人が苦労するのかをあまり気にしていない節はありますね。もしかするとかなりキツイことも言ってしまっているかもしれない(笑)。

岩尾氏:

ゲーム作りはやはりコストとの戦いなので、やりたいことがある場合まず考えてしまうのはコストのことです。

私としてもやりたいことはたくさんあるんですが、「これくらい開発期間が伸びちゃうかな」とか「プログラマーに怒られるかな」とか、色々頭を痛めています(笑)。

—―板挟みのような状態に(笑)。

岩尾氏:

これも一種のパズルみたいなものですよね。

インディーズへ”還る”ゲーム業界

—―インディータイトルではやはりコストに対する考え方も変わるものでしょうか?

岩尾氏:

できるだけユーザー目線の意見を汲みつつ、どれだけ低コストで実現させるかという点はやはり意識します。

—―それは本作から強く意識し始めたのでしょうか。

岩尾氏:

ゲームを作るノウハウの多くを、インディーズになってから学び直した気がします。

過去に働いていた時も、同じようなスキルは必要だったかもしれないです。とはいえ、少人数の中で「やりたいことをどれだけ最大化できるか」はインディーならではの視点だと感じます。

—―ゲーム会社での開発と小規模での開発ではやはり全く違うと感じますか?

岩尾氏:

全然違いますね。

大きな会社だと助けてくれる人もいますし、企画を立ち上げる為にかなりのネゴシエーションも必要になります。私はそういった手続きを面倒くさがるタイプなんですが、規模が小さいと立ち回りもやりやすい。

—―チームメンバーが限られているからこそ、かなり小回りが利くんですね。

岩尾氏:

3日でできる範囲のことならパパっと決めてしまえるのはインディーならではのメリットです。なにより、企画の楽しさはインディーズの方が圧倒的に上だと思います。

大手で働いている人は、最終的にもう一回インディーズをやってみるといいと思いますね。本当の意味での「ゲーム制作」が味わえる。

—―岩尾さんと同世代のクリエイターの中にも、独立してインディーに”還る”方は多いのでしょうか?

岩尾氏:

あんまりいないんですが、むしろ最近では大手が社内でインディープロジェクトを立ち上げるのがトレンドとなっている気がします。

私の周りにもそういったプロジェクトで働いている人がいます。

—―個人ではなく会社単位でインディーズをやる時代なわけですか。

岩尾氏:

何と言うか……いいな~と(笑)。

一同:

(笑)

岩尾氏:

ノーリスクでインディゲーム開発なんて、最高じゃんと(笑)。

—―確かに(笑)。

岩尾氏:

私も大手で仕事をやっていたから分かるんですが、今大手は非常に難しい時代だと思います。大型プロジェクトが必ず当たるとも限らず、ユーザー層もどんどん新しくなっていく。

そういった環境の中では大博打も打てなくなってきて、結果的に小さなプロジェクトでニーズを拾っていくというスタンスにシフトしているのかなと。

—―小規模タイトルで手堅く稼ぐというのが一つの流れになっている感はありますね。

岩尾氏:

大手さんも会社の在り方を模索する時代になってると思いますよ。

ただ、私自身はこの流れを非常に良いことだと捉えています。ある程度冒険することによって良いゲームは生まれてくるし、今では巨大IPになってるものも、多くがインディーとして始まったものです。

僕の場合で言えば『バイオ』がまさにそうでした。

—―そうか、『バイオ』も最初は小規模な企画だったんですね。

岩尾氏:

始めは社内のインディーズプロジェクトでした。

西岡氏:

『バイオ』に限らず、初代プレステの時代はほとんどがそうでしたよね。アイデア重視と言うか、一点突破でゲームを作ることができた。

岩尾氏:

当時はゲーム市場にホラーの土壌も育っていなかったので、マーケットの規模もさっぱり分からなかったわけです。

—―そんな中で、『バイオ』企画時はどういった戦略を練っていたのでしょうか。

岩尾氏:

私は「大人が遊べるゲーム」という部分に活路があるなと考えていましたね。

作中の設定も若いなりに色々と調べて作っていて、「Tウイルス」の設定を考えるためにウイルス関係の本もいっぱい読みました(笑)。

—―Tウイルスの設定は岩尾さんのアイデアだったんですね。

岩尾氏:

やはり知識の裏打ちが無いと説得力が出ないかなと思いまして、アメリカの警察の仕組みについても調べました。

それらの知識をゲームに落とし込むうえで、どうすれば分かりやすく表現できるかは、かなり考えましたね。

—―『バイオ』において、どのようなゲームメカニクスを手掛けたのでしょうか。

岩尾氏:

たとえば、だんだん持ち物を失っていくというゲームの流れも私が設計したものです。

私の好きなゲーム性はやはり「持ち物が無くなっていく中でいかに工夫するか」というもので、それは当時から変わっていませんね。

シューティングゲームの『アインハンダー』もジャンルこそ違いますが、似たようなシステムを入れています。

—―「リソース管理」は様々な作品で採用され、受け継がれる力強いシステムになっていますね。

岩尾氏:

そのうえで毎回展開が変わってくれると、プレイヤーも飽きないじゃないですか。「今回はどう生き延びよう」というワクワク感が生まれる。

なので本作を自動生成のローグライクという形にしたのは、正解だったと思います。

—―これからさらにインディーズ市場が大きくなり、かつての「初代PS」のような時代が到来する未来に期待したいです。本日は貴重なお話を頂きありがとうございました!

岩尾氏・西岡氏:

ありがとうございました!

『深 四のの目 -陰陽の巫女-』は、岩尾氏の「理想のゲーム像」をそのまま投影したようなタイトルだ。

本作のホラーとトラップを融合させたパズル的な仕掛け、ロジックと運が生み出すランダム性の強いゲーム体験は、80年代に『ウィザードリィ』を延々と遊ぶ当時のゲーム少年たちを熱狂させた「何か」が間違いなく宿っている。

そしてその正体が何であるのかは、このゲームを遊んだ人間にのみ理解できるのである。

さて、インタビューの中で岩尾氏は、本作を制作するに至った動機について「やり残したことをやりたかった」と語った。なるほど、インディーゲームとはつまるところ、「やりたいことをやる場」なのかもしれない。

ゲーム開発の規模が大きくなる中で、「インディーズに還る」というオプションは確かに近年の業界におけるトレンドだろう。しかし、このトレンドは単なるビジネス上のリスク分散というよりも、そちらの方がより「自分のやりたいもの」に出会える可能性が高いということに、プレイヤーだけでなくクリエイターも気付き始めたからではないだろうか。

名作はいつだってインディーズからスタートする。現今のインディーゲーム業界の趨勢は、そのような当然あるべきゲーム制作の在り方、「冒険の時代」への揺り戻しなのかもしれない。そんなインディーゲームの時代を言祝ぎながら、そして本作のリリースを待ちながら、この記事を終えようと思う。