東京藝術大学はシンポジウム「ゲームクリエイターをクリエイトする」を、3月29日(土)~30日(日)に東京・上野の同大学キャンパスで開催した。

本シンポジウムは、2026年4月から東京藝術大学 大学院映像研究科に「ゲーム&インタラクティブアート専攻」を開設するにあたり、新専攻の設置準備の一環として企画され、初日は「芸術大学とゲーム教育」、2日目は「文化保存としてのゲームアーカイブ」をテーマに開催された。

東京藝術大学 先端藝術表現科の八谷和彦氏によると、当日のプログラムは

東京藝術大学 大学院のゲーム専攻では、人材育成と同時に文化を作っていくことも非常に大事だと考えており、教育、研究の基礎となるアーカイブも大変重要だと考えております。ですが、我々はまだ動き始めたばかりで何もできていない状態なので、すでにゲームアーカイブ活動をなさっている方々のお話を聞く機会を作るのが第一歩だろうと思って企画しました

とのこと。筆者が足を運んだ30日は、登壇したゲームアーカイブの研究者や従事者の発表を聞こうと多くの来場者が集まり、会場の講義室はほぼ満員(※参加定員は150人)に。さらに各発表やディスカッションが白熱するあまり、終了予定時間を約30分も延長するほどの盛況ぶりであった。

以下、本稿では2日目に開催された2つのプログラム「美術館・大学でのゲームアーカイブの現状について」と「国内の民間・企業・有志団体でのゲームアーカイブについて」の模様をお伝えする。

第一部:美術館・大学でのゲームアーカイブの現状について

第一部では、個人でデジタルゲームを研究する、評論家で東京藝術大学 大学院映像研究科ゲームコースの非常勤講師も務めている中川大地氏がモデレーターを務め、ゲームアーカイブを長らく実施している国内外の施設の状況を各発表者が説明した。

日本のゲームアーカイブの先駆者:「立命館大学ゲーム研究センター」の取り組み

「立命館大学ゲーム研究センターにおけるゲーム保存活動についてのご紹介」を発表したのは、立命館大学映像学部の井上明人氏。

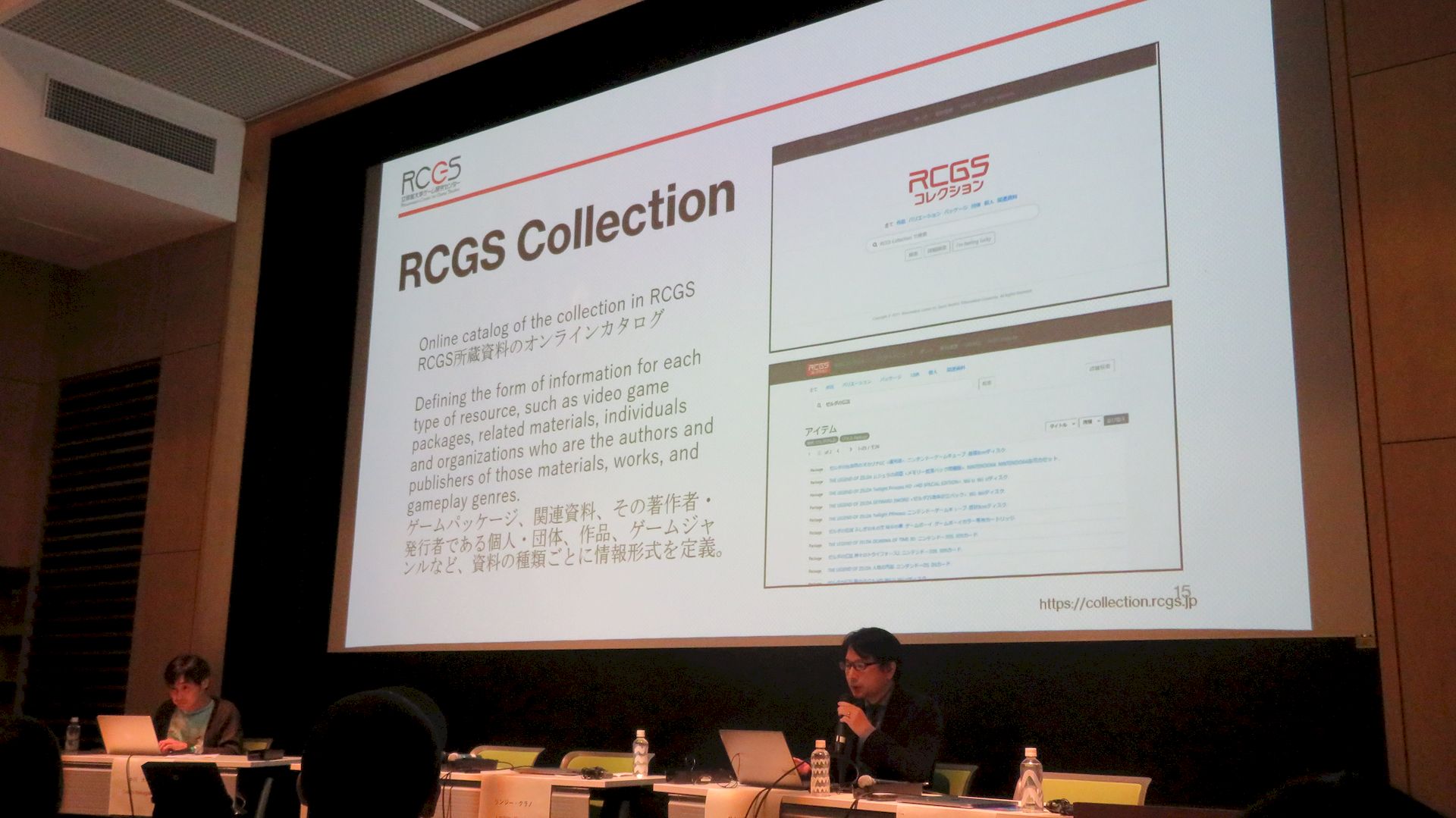

井上氏は、2011年に日本で唯一のゲーム研究の学術研究機関として設立された「立命館大学ゲーム研究センター」(略称:「RCGS」)のスタッフでもあり、ゲームアーカイブを実施する施設や企業の関係者が集まる「ゲームアーカイブ推進連絡協議会」の事務局長も務めている。

「RCGS」は、前身の「ゲームアーカイブプロジェクト」も含めれば、1998年からゲームのハード、ソフトなどの収集を行っている、まさに日本のゲームアーカイブのパイオニア的存在だ。

井上氏によると、「RCGS」では現時点で約1万点ものゲームソフト、約100個のゲーム機、2000冊以上のゲーム雑誌や関連書籍も多数コレクションしているほか、任天堂と正式に契約を交わしたファミコンハードエミュレーターも保有している。

くわえて「RCGS」では、各コレクションをデータベース化した「RCGSコレクション」の作成およびカタログ化、ゲーム雑誌の目次作成を精力的に行っている。

コレクション以外にも、ゲーム業界関係者の証言を集めたオーラルヒストリーの収集、プレイヤーのUIの入力データなども含めたゲームプレイ全体の保存プロジェクトのほか、国内外のゲームアーカイブを実施する施設間の連携を進めるなど、現在までに「RCGS」が行った研究成果などが発表された。

なお「RCGSコレクション」は、誰でも無料で利用できる。はてして、どれだけのデータが網羅されているのか、もし興味のある方はぜひお試しを。

コレクション数も展示内容も圧巻:「ストロング遊戯博物館」の先進的な取り組み

アメリカから招かれた、ジョン=ポール・ダイソン氏とリンジー・クラノ氏。ニューヨーク州ロチェスターにある、世界最大のゲームアーカイブ施設「The Strong National Museum of Play(ストロング遊戯博物館)」で、それぞれ副館長と学芸員を務めている。

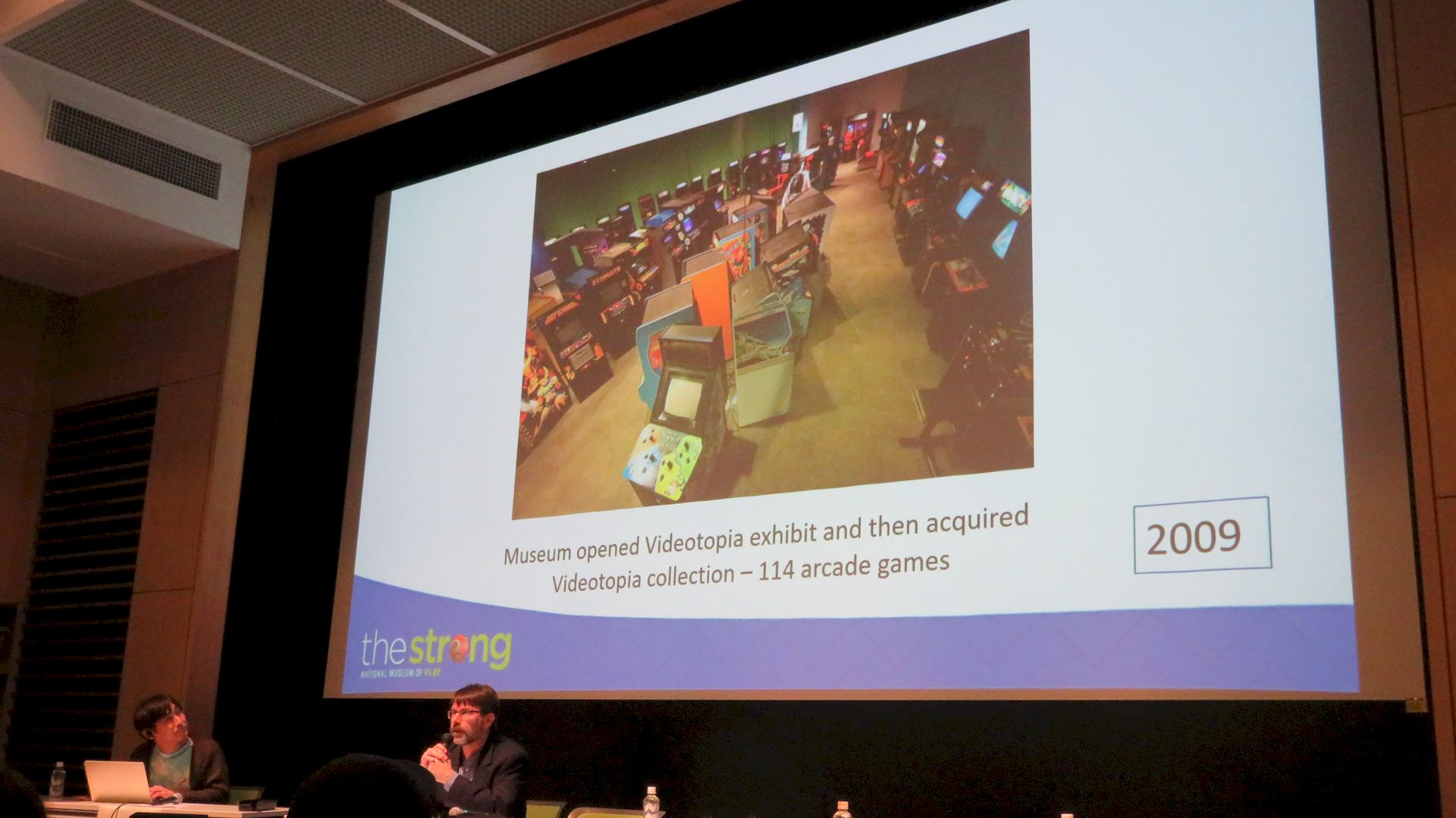

同館の電子ゲーム史国際センターのディレクター、Exhibits and Interpretive Resources(展示・解釈用リソース)の上級副所長の肩書も持つダイソン氏によると、同館は約4万平方メートルもの敷地があり、コレクションはビデオゲームをはじめ、ピンボールやボード(アナログ)ゲーム、おもちゃや人形なども含めると、何と60万点以上もあり、毎年70万人(※うち約半数が大人)を超える人々が訪れるという。

同館に27年間勤務しているというダイソン氏の仕事は、2006年からコレクションを始めた、実に数十万点にも及ぶ膨大なビデオゲーム関連資料の管理。同氏はビデオゲームを展示するにあたり「触ることができなければ退屈してしまうので、インタラクティブであることが大事」とのことだった。

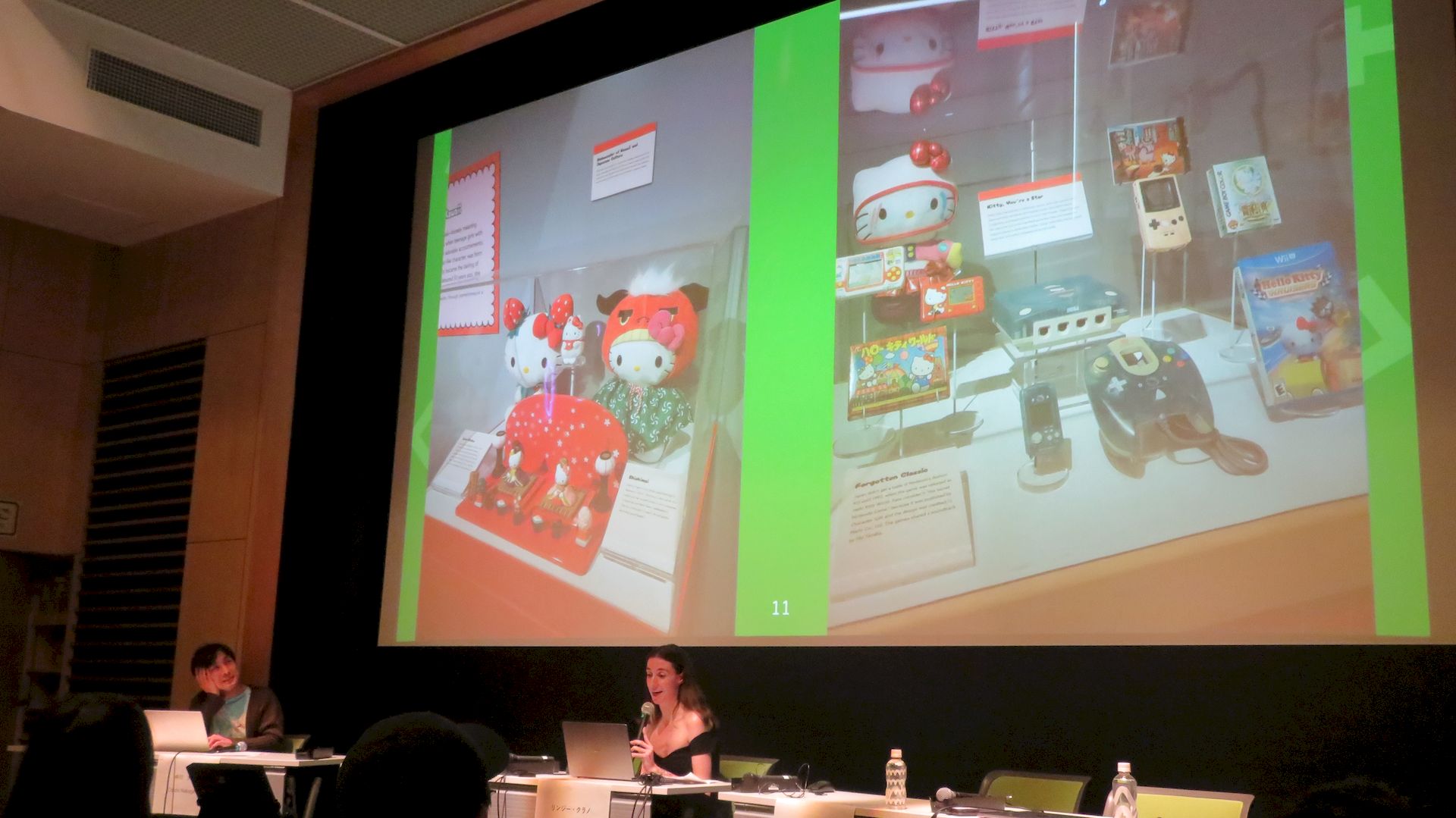

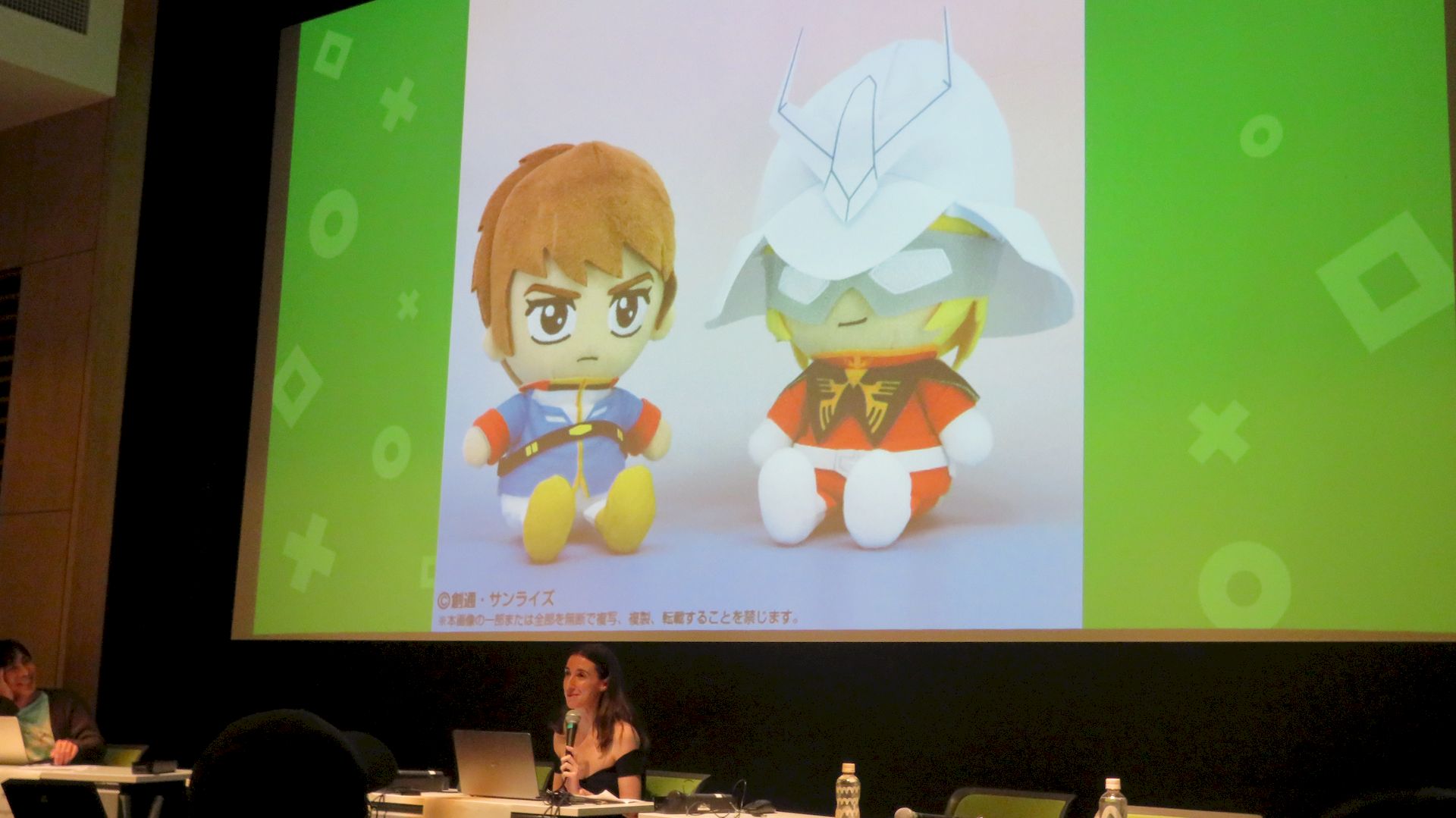

日本のゲームが大好きで、「電子ゲームキュレーター」の肩書を持つというクラノ氏は、同館でビデオゲーム史の関連収集、目録の作成や企画展を担当している。本発表では英語で話したが日本語も堪能で、発言の節々から日本のゲームおよび文化に対する造詣の深さがうかがえた。

クラノ氏によると、同館ではラルフ・ベアが開発した、世界初の(試作による)家庭用ゲーム機「ブラウンボックス」のレプリカを保存しているのをはじめ、巨大サイズの「テニス・フォー・ツー」(※オシロスコープで作られた最初期の電子ゲーム)や「ドンキーコング」の体験コーナーのほか、「パックマン」コーナーも設けているとのこと。

上記の展示だけでもすごいことだが、とりわけ筆者が驚かされたのが「ハローキティ」の展示コーナーを設けていたこと。「ハローキティ」関連作品を通じて「Kawaii(かわいい)」(クラノ氏が日本語で発言)を見事に表現した、日本国内でもなかなかお目にかかれないであろう展示を、アメリカの施設が行っていた事実は特筆に値する。

さらにクラノ氏は、今後は「機動戦士ガンダム」をテーマにした展示を行うことも示唆した。ただコレクションをするだけにとどまらず、クラノ氏のような日本通のスタッフが常駐する、文字どおりストロングポイントを持った同館だからこそ、このような取り組みを次々と実施できるのであろう。(ちなみに美術館名称の「ストロング」は創設者マーガレット・ウッドベリー・ストロング夫人の名前が由来である)

日本も大いに学びたい、ヨーロッパのゲーム博物館のアーカイブ実践例

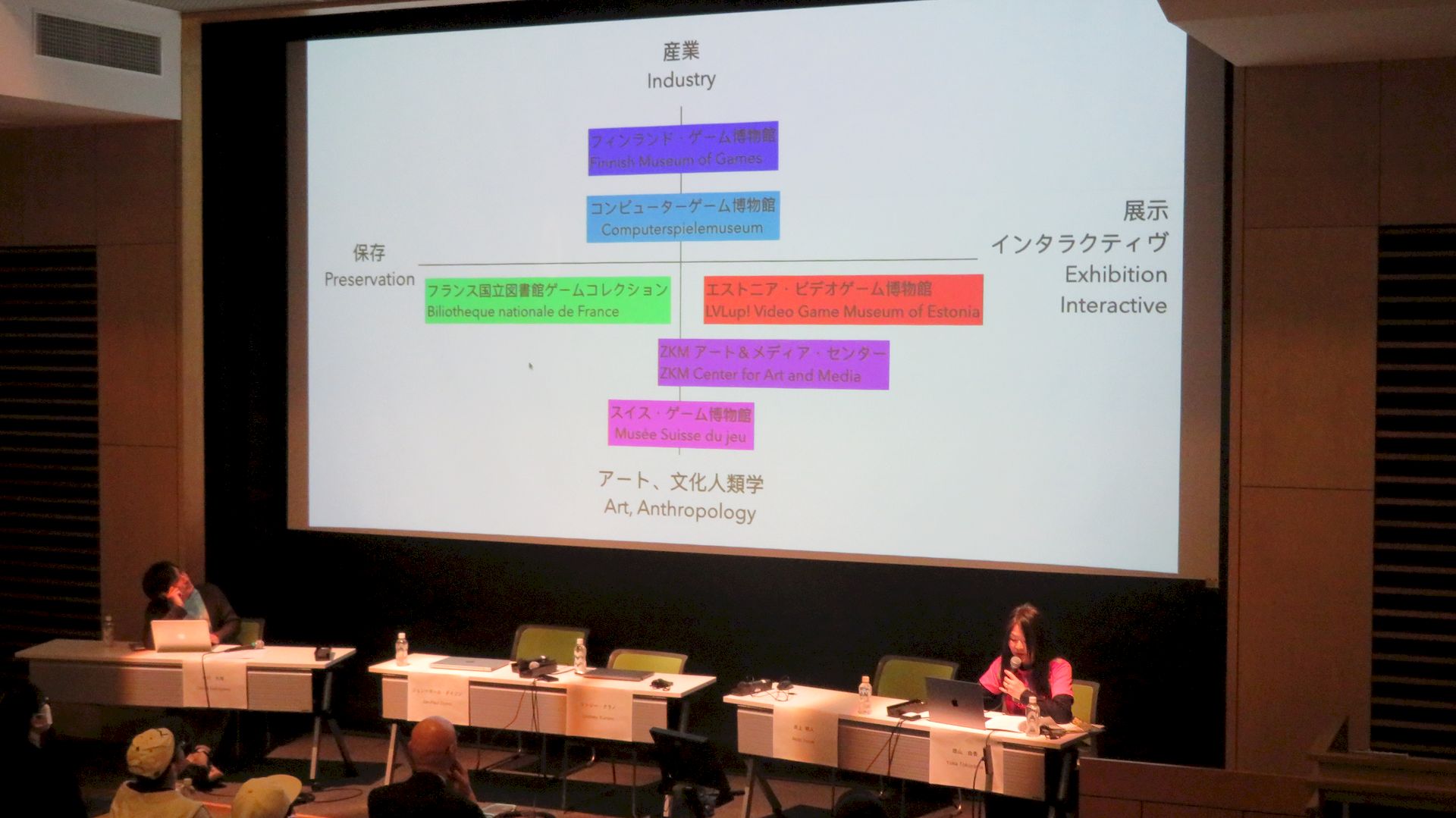

「ゲームの美学」プロジェクトを手掛け、ドイツのハンブルクを拠点に活動するアートキュレーターの徳山由香氏の発表タイトルは「ヨーロッパのゲーム博物館、コレクション:ケーススタディ」。

美術史を専門とする徳山氏は

「フランス国立図書館ゲームコレクション」(パリ)

「コンピューターゲーム博物館」(ベルリン)

「ZKMアート&メディアセンター」(カールスルーエ)

「スイス・ゲーム博物館」(ラ・トゥール・ドゥ・ぺ)

「フィンランド・ゲーム博物館」(タンペレ)

「レベルアップ! エストニア・ビデオゲーム博物館」(タリン)

の全6施設を視察。

そのうえで、各施設ではゲームのアーカイブや展示にどのようにして取り組んでいるのか、「産業」と「アート、文化人類学」、「保存」と「展示、インタラクティブ」をそれぞれ対立軸に置いた図で大まかに分類したうえで説明した。

徳山氏によると、ヨーロッパでは最も早くゲームアーカイブを始めたという「フランス国立図書館ゲームコレクション」には、1994年から国の予算や納本制度を利用して、ゲームソフトだけでも約4万点のコレクションがあるとのこと。閲覧室も設けられているが、ここでは「保存」を重視しているそうだ。

一方、2022年にエストニア国立図書館内にオープンした「レベルアップ! エストニア・ビデオゲーム博物館」は、2018年に実施した、アーティストでもある館長のロレリ氏のコレクションによる個展をルーツとする施設だ。

ロレリ館長が「ゲームとは経験であり、遊ぶという体験ができなければ何も理解できない」との強いこだわりを持つことから、同館が所有するほぼすべてのゲームを、なるべく発売当時のままの状態で誰もがプレイできるように展示されている。

つまり、同館では「展示、インタラクティブ」を重視していることになる。しかも、たとえ壊れても修理して使うなど、古いゲームでもプレイアブル展示にこだわり、海賊版のゲーム機も多く展示する徹底ぶりだ。

1997年にカールスルーエ市とバーデン・ヴュッテンベルグ州が設立した「ZKMアート&メディアセンター」は、ゲーム専門の博物館ではないが、徳山氏によるとゲームも展示の対象にしていることから、今回の調査の対象に含めたそうだ。

徳山氏によれば、この施設はアートと科学のインターフェースとして、最先端メディアの技術と、その表現の研究を目的としているという。施設内には、メディアアート関連の研究を行うヘルツ研究所や大きな図書館があり、展示は「アート」作品の紹介が中心とのこと。

同館のコレクションカタログにはゲームのカテゴリは存在せず、ゲームのコレクションはアートの位置づけで購入していることもあり、この施設は「アート」寄りであることがわかる。ちなみにゲームの展示コーナーだけでも、約1000平方メートルもの規模があるそうだ。

1987年に開館した「スイス・ゲーム博物館」は、「遊び」を人間の根源的なものとして捉える、つまり「文化人類学」に寄った展示をしている。同館のビデオゲーム系のコレクションは100~200点程度だが、アナログゲームは約12000点もあり、ピンボールも数多くコレクションしているほか、古いものでは何と紀元前古代エジプトのゲーム玩具もあるという。

また同館では、昨年に「ボックスからピクセルまでビデオゲームの考古学」と題した、積み木からレゴブロックなどを経て、現在の『マインクラフト』につながる遊びの企画展を実施したとのこと。なお徳山氏によると、同館はゲームの保存に関して過去に立命館大学の協力を受けたこともあったそうだ。

「フィンランド・ゲーム博物館」は、2015年ゲームメーカーが中心としたクラウドファンディングをきっかけに、タンペレ市の博物館として設立し、ゲーム研究を盛んに行うタンペレ大学と提携している。

ここでは1980年代以降のゲーセンや、ゲームショップの流通状況などがわかる展示コーナーがあり、展示のほかにも、ゲームデザイナーのインタビュー記録に注力しているのも大きな特徴。同じ施設内にあるコミュニケーション博物館では、地元生まれのNOKIAの携帯用ゲームの企画展があったとのこと。

同館では、ゲームを「コミュニケーションメディア」として位置付け、「ゲームを通じて、人とつながる」ことを重視していることから、アナログゲームも展示されている。

同館がゲームをこのような形で捉えるのは「北欧では、長くて暗い冬を過ごすことが多いので、ゲームのように室内で遊べるものを通じて、人と人とがコミュニケーションを取ることが重要だからなのでは」(徳山氏)と、現地での実体験を踏まえたうえで見解を示した。

「コンピューターゲーム博物館」は、1997年に民間団体が設立し、現在はベルリン市の文化省と宝くじの助成金を受けて運営している。徳山氏からは、本館が世界初の家庭用ゲーム機「オデッセイ」(※正確には、その元になった試作機)を開発した、「ビデオゲームの父」とも言うべきラルフ・ベアのコーナーをはじめ、産業史が学べる展示を丁寧に行う「産業」寄りの施設であることが紹介された。

私見で恐縮だが、本発表で筆者が特に「日本でも大いに参考にすべき」とうならされたのが、コンピューターゲーム博物館にあるアーケードゲームの展示コーナーだった。ここでは単に筐体を並べるだけでなく、ネオン看板を設置したり、室内を暗くしたりするなど、昔ながらのゲームセンターをイメージした構造になっていた。

「ゲーセン」というハコも含めた体験を再現するという意味でも、日本が独自に育んだゲーセン、あるいはアーケードゲーム文化のアーカイブをこれから進めるにあたり、本館の展示は極めて参考になる施設であると、元ゲーセン店長の経験からも思えてならなかった。

第二部:「国内の民間・企業・有志団体でのゲームアーカイブについて」

第二部は「国内の民間・企業・有志団体でのゲームアーカイブについて」と題し、現在進行形でゲームアーカイブ活動を行う、NPO法人、ゲームメーカー、有志団体による発表を中心に行われた。

まずはモデレーターの八谷氏が、昨年9月に新専攻のプレ企画として、90年代ゲームのプレイアブル展示を重視した企画展「PLAY! 藝大ゲーム図書館計画(Lv1)」を実施したことを発表。展示物は八谷氏の私物を中心に使用したそうだが、将来的には東京藝術大学の附属図書館にゲームのプレイアブル環境を作るための実験展示であるとのことだった。

圧倒的なコレクション数と保存技術を持つ、ゲーム保存協会の取り組みと課題

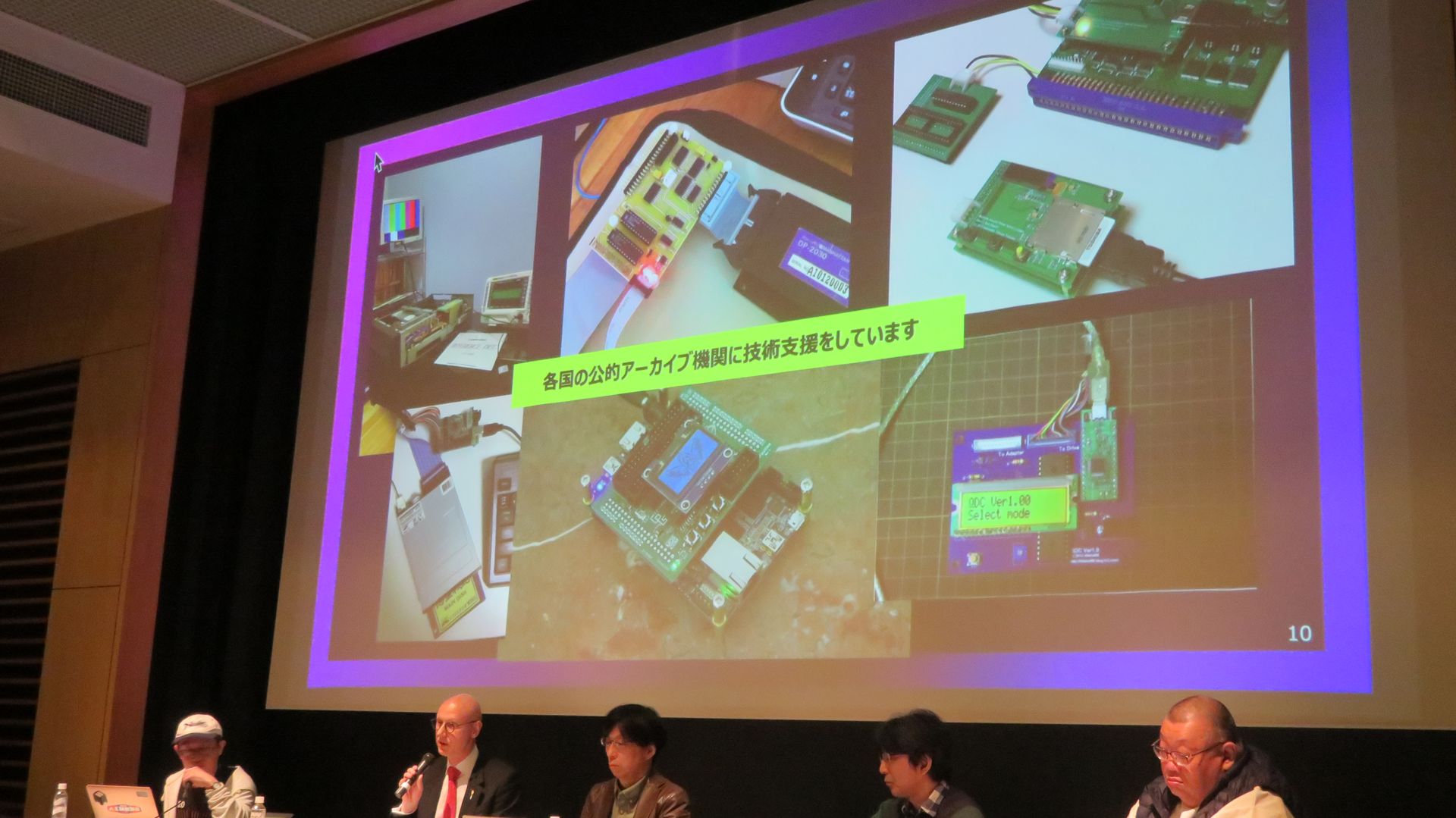

NPO法人によるゲームアーカイブの実践について発表を行ったのは、ゲーム保存協会理事長のルドン・ジョゼフ氏。発表タイトルは「国内最大のゲーム資料アーカイブと、世界最大の保存技術で挑むゲーム保存の過去・現在・未来」だが、その看板に噓偽りは一切なく、同協会ではゲームのソフト・ハードや関連書籍など、実に10万点を超えるコレクションを保有しているのだ。

ルドン氏によれば、協会のメンバー全員がボランティア、すなわち非営利で活動する理由は、赤字になってしまうがビジネス的に売れた、売れなかったで保存の有無を選択せず、公益性を念頭に置いたうえでゲームアーカイブを行うためとのことだった。

コレクションの数だけでも十分にすごいが、同協会の強みは、古いゲームを現在のハード環境でも動くように移行する、いわゆるマイグレーションの技術を豊富に持っていることだ。「自分たちは、マイグレーションが専門なのではないか」(ルドン氏)と自負するように、同協会は今のところ、世界的に見ても唯一のマイグレーションを行う公的な機関であり、国会図書館や海外の機関とも技術交換を実施しているそうだ。

「マイグレーションこそが、本当の意味での保存活動ではないかと思います。例えば、フロッピーディスクやカセットテープのような古い磁気媒体は、せっかく集めても『賞味期限』がくるとデータが消えてしまう。現時点でも、すでにデータが消えてしまったソフトがあります」と話すルドン氏だが、一方で著作権などの法的な問題があるため、マイグレーションができていないデータがまだまだ残っているとのことだった。

現在、同協会で一番の問題点は、保存に必要な部屋の賃料や、一年中空調を運転し続けるなどの維持コストがとても高いことだそうだ。

膨大なコレクションのマイグレーション作業にも、かなりの時間と費用がかかるのは明白であり、「『毎日ゲームに触れて楽しそうだね』と、よく言われるのですが実際は違います。どのメンバーもボランティアで活動しており、協会から給料をもらっているわけではありません。ボランティアをベースに、一部を助成金で賄う今のペースでは間に合いません」(ルドン氏)と苦しい胸の内を明かした。

同協会では、今年7月から働けるスキャン作業員の募集を現在行っているのが、その何よりの証拠だろう。それでも、限られた予算とボランティアの手で、これだけの活動を実践してきた同協会のすごさを、本発表を通じて改めて痛感した。

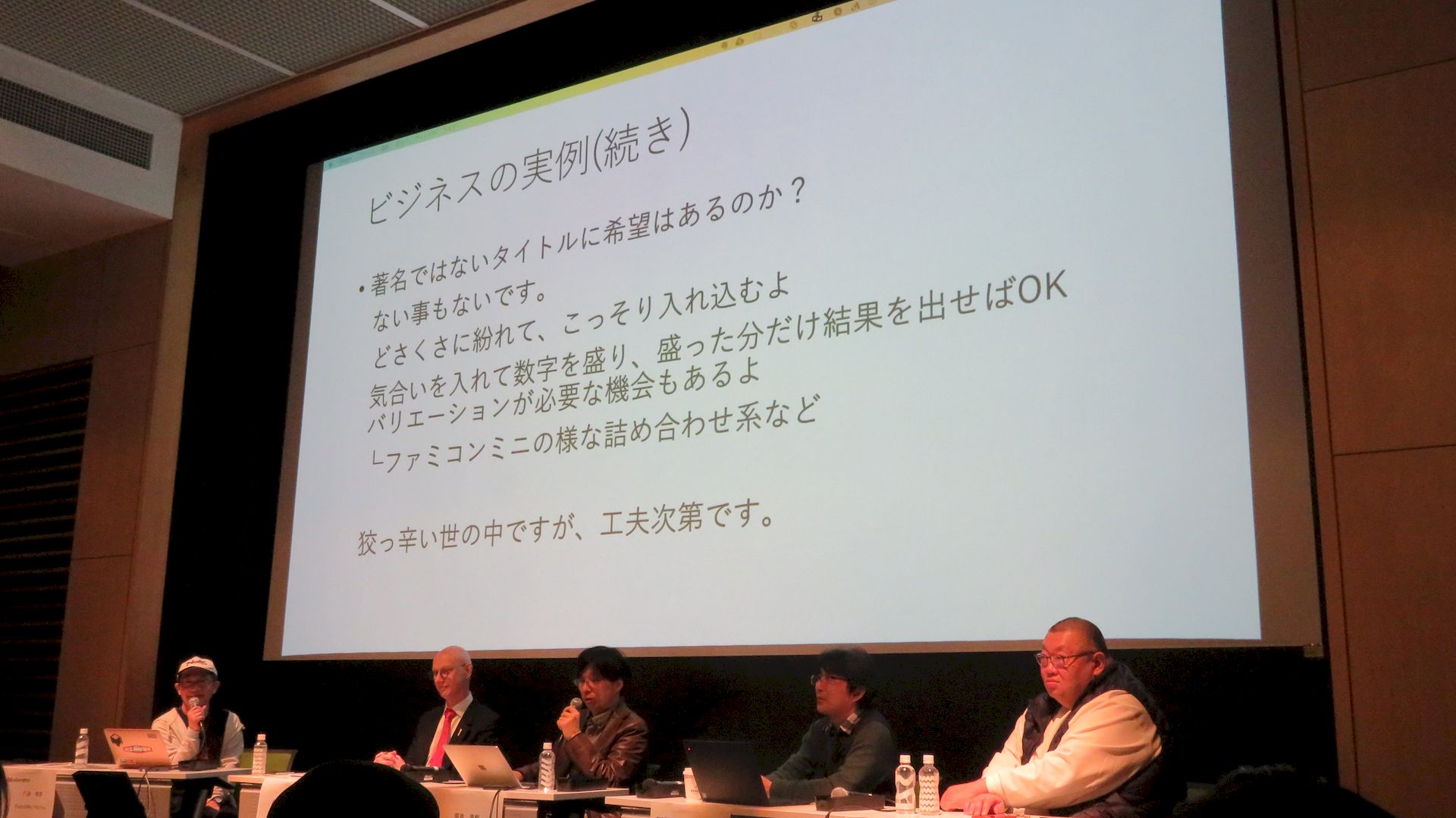

衝撃の提言も飛び出した「企業活動としてのゲームアーカイブ」の実情

「企業活動としてのゲームアーカイブ」について発表を行ったのは、有限会社エムツー代表取締役の堀井直樹氏。同社では長年にわたり、過去に任天堂、セガ、ナムコなどの大手メーカーが発売したゲームソフトを、現行のハードに移植する仕事を請け負っている。

エムツーと言えば、ありとあらゆるジャンル、プラットフォームで数多くの移植タイトルを開発し、移植再現度の高さに加え、古い作品をより遊びやすくする機能やサービスを独自のアイデアで付加するなど、レトロゲーム好きを自称するプレイヤー間では広く知られた存在だ。

堀井氏が考える、企業がゲームアーカイブを行う動機は「社史を残す意味」と「商業化を踏まえたビジネスとして」の2つだ。しかし、当たり前のことではあるが、企業は営利目的の組織である以上、特に後者の観点から実施するケースが多数となる。そしてそもそも開発現場では後々アーカイブされることを意識せずゲームを作っているため、なかなか前者の観点での実施には至らないのが現状であるという。

「売れるものこそが正義なので、人気タイトルが無限回移植されます」(堀井氏)というのもビジネスだからこそ。先日、同社が開発していることが発表された新作「グラディウス オリジン コレクション」【※】のほか、有名タイトルが何度も移植されるたびに「我々は何回(同じゲームに)、お金を払えばいいんですか!」といった声が同社に寄せられるそうだが、これもエムツーならではの悩みであり、同時に愉快な(?)ところだろう。

※筆者注:8月7日にコナミデジタルエンタテインメントから発売予定。懐かしの「グラディウス」シリーズと、完全新作の「沙羅曼蛇III」を加えた7タイトルが収録されている。

では、単体での発売では人気が出ない(儲からない)と思われるマイナーなタイトルは、どうやって移植するのか?

堀井氏の言葉を借りれば「ドサクサに紛れて、コッソリ入れ込む」、例えば「ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ」のように、数十タイトルを収録する物の中に、品揃えとして1タイトル、マイナー作品を入れてしまう方法だ。要は「工夫次第です。気合を入れて数字を盛り、ちゃんと結果を出せばオーケー」(堀井氏)ということなのだ。

堀井氏によると、エミュレーション技術を使った移植には、エンジニアが多数関わり高コストになるので、いかにコスパを良くするかが求められるそうだ。また最近では「CPUなどのモジュールを流用できるようになってきました。積み上げたノウハウが次の作業に生きてコスパが加速し、その繰り返しが続いている」(堀井氏)というのも、移植のエキスパートがズラリとそろい、技術がたくさん蓄積された同社ならではの強みだろう。

本発表のまとめとして、堀井氏は自社での経験から「そもそも、企業のアーカイブは難易度が高い。企業活動によるノウハウを公的機関などに集約して、国策でエミュレーションをするなどの方法でアーカイブを進められると良いのでは」と提言した。

さらに、堀井氏の提言はこれで終わらなかった。同氏は何と、今後は著作権法でソフトウェアが保護される前の時代に登場したゲーム、つまりコピー品もアーカイブしてはどうかと壇上で説いたのだ。

その一例として、かつて一大ブームを巻き起こし、大量のコピー基板がゲーセンに出回った『スペースインベーダー』を挙げた。そのバリエーションは多岐にわたり、中にはオリジナルと言えるような作品もあることから「偉い先生方がいらっしゃる、このような場で議論をすればワンチャンあるのかなあと。例えば『スペースインベーダー』50周年【※】のタイミングで、何とかならないものでしょうか」との提言を行ったのだ。

堀井氏が勇気あふれる発言を行った直後、客席からは大きな拍手が沸き起こった。筆者もメモを取りつつ拍手を贈ったが、無論ゲーム業界や関連メーカーに敵意を示す意図は一切ない。たとえコピー品であっても、ことゲームアーカイブの観点からは重要であると考え、堀井氏に賛同したうえでのアクションであったことを念のため追記しておく。

※筆者注:「スペースインベーダー」の50周年は2028年。

アーケードゲームのアーカイブは課題が山積み:貴重な筐体を有志たちの挑戦

有志団体アーケードゲーム博物館計画は、かつて大阪で開催された「花と緑の博覧会」のアトラクションとして出展されたゲーム「ギャラクシアン3」好きが高じて集まったメンバーを中心に結成された、全メンバーがボランティアで法人格を持たない、文字どおり有志の集まりで、大型筐体を使用したアーケードゲームを多数保有している。

今回、登壇した副代表の池上巌氏も本業は会社員で、トトロ大嶋氏は放送作家として働きながら、同団体で活動している。

同団体のコアメンバーは、後にゲームセンター向けに発売された『ギャラクシアン3』(※1992年に発売された6人プレイ版の筐体)の中古品を、お金を出し合って業者から購入し、今でも遊べる状態で保有している。

筆者の知る限りでは、本作の筐体を動態保存しているのは同団体だけであり、今となってはたいへん貴重な「文化財」だ。後に、発売元のナムコが創業50周年(2005年)の記念事業を実施するにあたり、古いゲーム機や資料が社内に残っていなかったため、同団体が提供したことからも、いかに貴重な物を多く保存されていたかがおわかりいただけるだろう。

ちなみに、この対応を機に同団体では、ナムコから社内に残っていた本作のメンテナンス用のパーツ類を融通してもらう関係が構築できたそうだ。

本作は、LD(レーザーディスク)で再生した映像を、専用のプロジェクターに映したうえでプレイする「超」大型筐体となるが、LDプレイヤーの生産はすでに終了して久しいため、もし故障が発生した際は修理が極めて難しい。そこで同団体では、LDの映像を動画ファイル化し、LDプレーヤーをエミュレーションして稼働させる技術を独自に編み出したことも驚きに値する。

両氏が同団体での問題点として最初に挙げたのは、やはり先述のゲーム保存協会と同様に保存場所の確保と費用の捻出が難しいこと。

当初は、かつてデパートだった大きな建物で営業していたゲームセンターに筐体を置いていたが、やがて建物の取り壊しが決まり移転先を探す必要に迫られた。このときは、読売新聞に掲載された団体の活動を紹介した記事を目にした人から、格安の物件を紹介されたことで解決した。

ところが、ここでも数年後に取り壊しが決まると、今度はタイトーから連絡を受けたことがきっかけで、埼玉県熊谷市にある同社の倉庫に移転が決まった。

しかし2023年には、同社が熊谷倉庫の閉鎖を決めたことで、またもや移転先探しと移動コストの調達を余儀なくされた。当時、同団体のホームページには「物件が見つからない場合、筐体を売却して保有機器の縮小、活動の休止、解散も視野に入れております」と書かれていたのだから、いかに危機的な状況に追い込まれたのかがわかる。

最終的に、メンバー以外のボランティアの協力も得たうえで筐体などの搬出を行い、現在は埼玉県と、神奈川県小田原市(※2026年4月に開校予定の、日本先端工科大学(仮称)のキャンパス内)に分けて保管しているそうだ。

筐体などの保管場所や資金の確保も大きな問題だが、両氏によればそれ以上に深刻なのが、古いゲームの部品が入手できないことなどに起因する「レガシー技術の対応」とメンバーの「高齢化」だという。

「学術的なアーカイブができるような、我々が安心できる所に引き渡せれば最も望ましいと考えている」(大嶋氏)が、池上氏ほか同団体の各メンバーは、単に筐体を保存するだけでなく、いつでも遊べる状態に保つことにもこだわっていることもあり、ただ筐体を「置くだけ」の施設には、おいそれとは託せない事情もある。有志たちが約25年かけてコレクションした数々の筐体を、将来はどこの、誰に託せばいいのか、実に悩ましい問題である。

アーケードゲーム、とりわけ大型筐体を使用した作品のアーカイブを有志で続けるには、物理的に広い保管場所を確保するだけでもたいへんな負担であり、くわえて高齢化による「後継者問題」を意識するタイミングに差しかかったことを、同団体がアカデミーの場で明らかにした意義は、とても大きいと思われる。

シンポジウムを振り返って:次代に向けた「ゲームアーキビスト」育成システムの確立を

筆者が八谷氏に「ゲーム&インタラクティブアート専攻」新設の目的をうかがったところ、「東京藝大なので、まずはゲームクリエイターを養成したいとは考えていますが、大学院の専攻であることから、将来的には研究者やアーキビストも養成していきたいですね。また、官公庁にも、ゲームのことがよくわかる人材がいるべきではないかとも思います。将来的にはこちらにも人材を送り出すことができれば」とのことだった。

大学の研究者、アーキビスト、保存団体のスタッフ、メーカー社長が一堂に会し、それぞれの立場や経験に基づいた、さまざまな現状報告や課題が発表された本シンポジウム。

参加者の皆さんに、ゲームアーカイブの重要性と、東京藝術大学がそれに貢献できる人材を輩出するための新専攻が必要であることを理解してもらう意味でも、とても有意義な企画であったように思われる。

第一部の後半に行われた、ディスカッションと質疑応答の最中に、井上氏は「『ストロング遊戯博物館』が、『RCGS』のロールモデルになっている」と語り、同じく第二部ではルドン氏が「浮世絵みたいに、自分たちの文化を他国が語るような事態を繰り返すのは良くないと思います。日本でも、例えば『シネマテーク・フランセーズ』【※】が手本になるのでは」と指摘した。

筆者からも誤解を恐れずに言わせていただくと、とりわけ「ストロング遊戯博物館」のような海外の施設に比べ、日本のゲームアーカイブ活動は大幅に遅れていると言わざるを得ない。その遅れを取り戻し、ひいては日本が世界をリードする立場へと発展させるためにも、東京藝術大学 大学院映像研究科 ゲーム&インタラクティブアート専攻がゲームアーカイブの次代を担う、優秀な人材をどんどん輩出することを願いたい。

※筆者注:「シネマテーク・フランセーズ」は、1936年に設立されたフランス・パリにある映画のアーカイブ施設。同国出身のルドン氏によると、NPO法人によって設立され、フランス政府も支援しているとのこと。