「群像劇アドベンチャーゲーム」は、多くの登場人物たちの物語が交差していくことが醍醐味のゲームジャンルです。『街』、『428 〜封鎖された渋谷で〜』、『十三機兵防衛圏』、『Detroit: Become Human』などの名作が知られています。

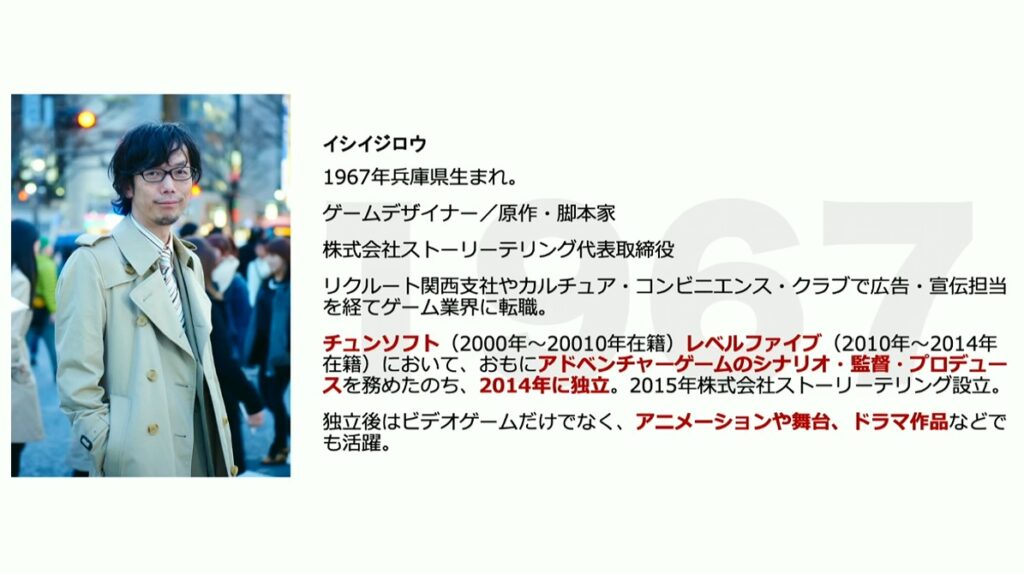

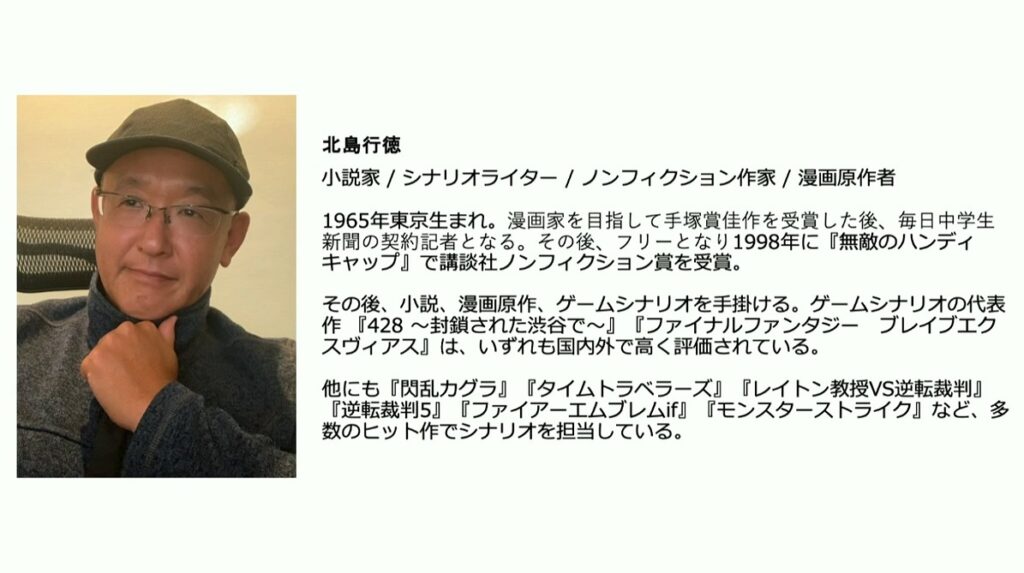

今回は、多くの可能性を内包する「群像劇アドベンチャーゲーム」について、『428』、『タイムトラベラーズ』などを手掛けたイシイジロウ氏と、同作のシナリオライターの北島行徳氏が語ったCEDEC 2025の講演内容をお伝えします。

ノベルゲームと群像劇アドベンチャーのシナリオ構造の違いについて

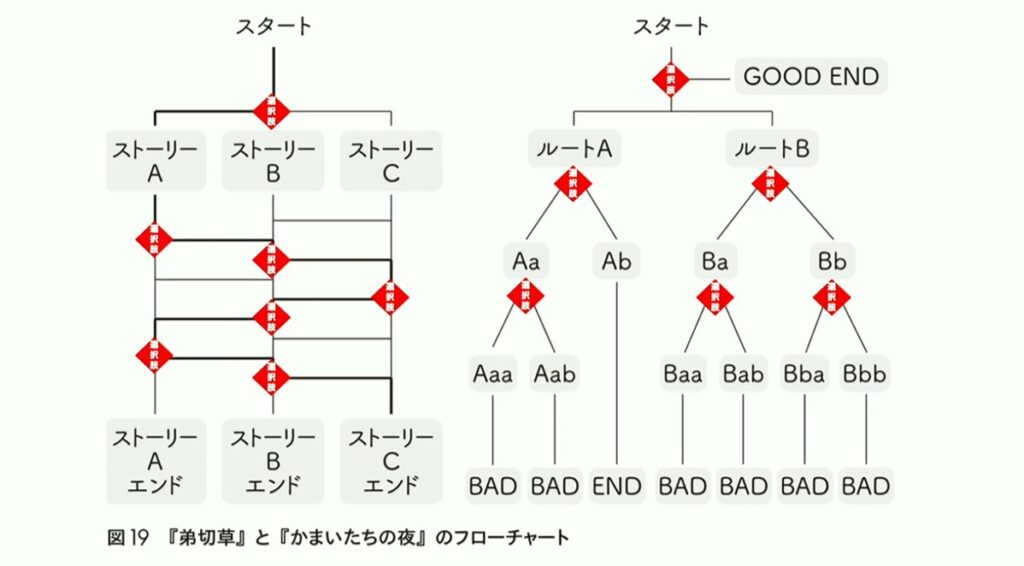

ノベルゲーム以前のゲームにおけるシナリオは、あくまで「ゲームとゲームの間」に挿入されるものでした。それが、『弟切草』や『かまいたちの夜』に代表されるノベルゲームの登場により、シナリオそのものがゲーム化されたとイシイ氏は解説します。

とくに『かまいたちの夜』は、因果律によって世界が分岐する構造になっています。そのうえで、物語の入口に「真のエンディング」(グッドエンド)を設けており、この構造は現在のアドベンチャーゲームでも通じているとの考えを示しました。

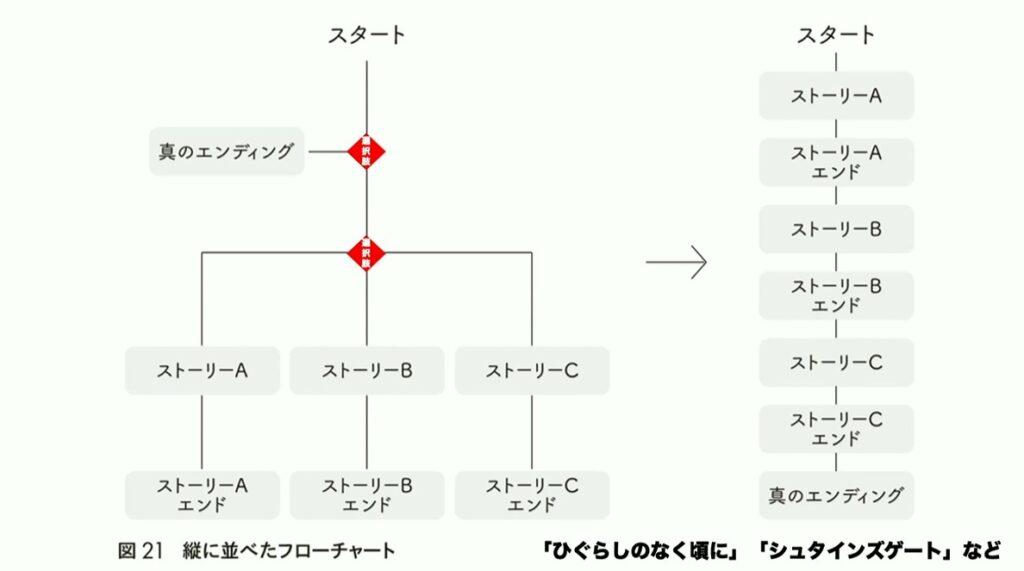

『かまいたちの夜』では、フローチャートを縦に並べた “ループするストーリー構造” が作られており、プレイヤーはバッドエンドからヒントを得て物語をやり直すことで、事件の真相に辿り着けます。

こういった手法は、『ひぐらしのなく頃に』『シュタインズゲート』などの様々な作品に追従され、もはや“やりつくされた感”があるとの考えを示しました。

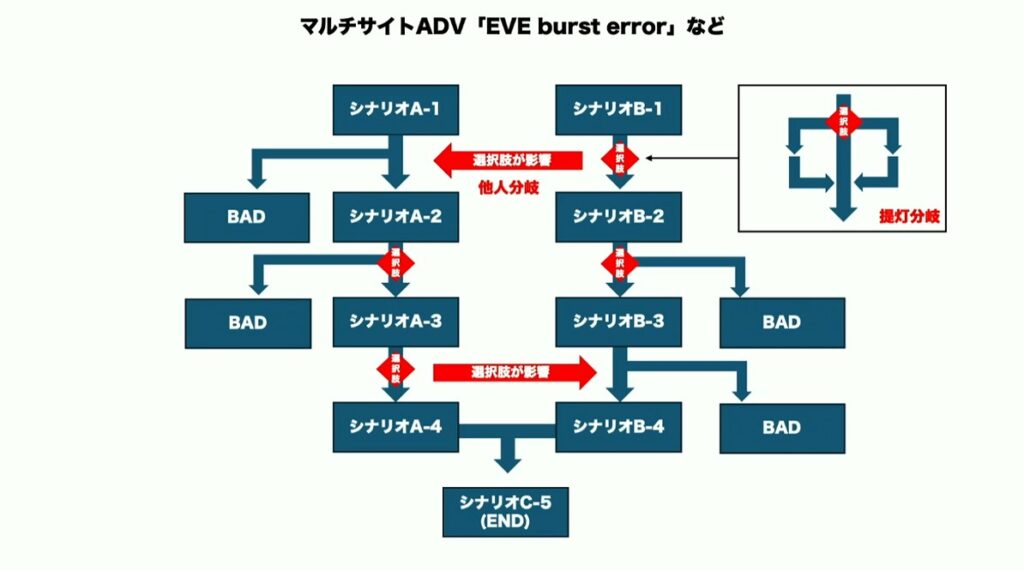

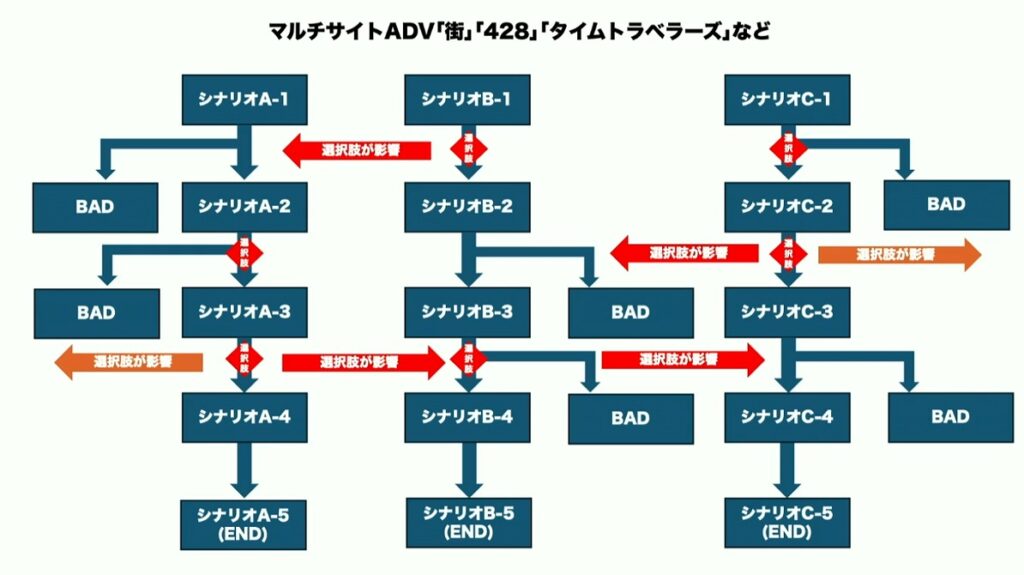

そういったなか登場した「群像劇アドベンチャー」(マルチサイトADV)の大きな特徴は、 “他人分岐と提灯分岐” にあるとイシイ氏は言います。

イシイ氏の定義する他人分岐は、「Aが死んだ時にBの行動を変えると、Aが生存する」という分岐方法です。一方の提灯分岐は、どれを選んでもシナリオの分岐には影響しない、無意味な選択肢となっています。

そのうえで、一見キャラの運命を変えなかったように見える提灯分岐が、じつは別のキャラの運命を変える他人分岐になっている部分こそが、群像劇アドベンチャーの本質だとイシイ氏は語ります。

キャラが2人の場合だと、直線的なやり取りのみが行われるため、その物語は“二次元”です。しかし、紙の端と端がつながると筒状の立体になるように、キャラが3人以上に増えるとフローチャートが三次元化し、シナリオがパズルのように複雑化するとのことです。

群像劇アドベンチャーにおけるシナリオの作り方

時間の概念がある三次元シナリオで矛盾のない物語を書くためには、書き手がキャラの動きを逐次把握する必要があると北島氏は言います。そのため、実際に物語を書くときは、その舞台の“マップ”を作成するとのことです。

そのほかにも北島氏は、他人分岐を作るためにキャラ同士の横の時間のつながりを整理したり、誰かと絡んだときに正しいリアクションをさせるためにキャラ設定を詰めたりと、さまざまな部分に注意しているそうです。

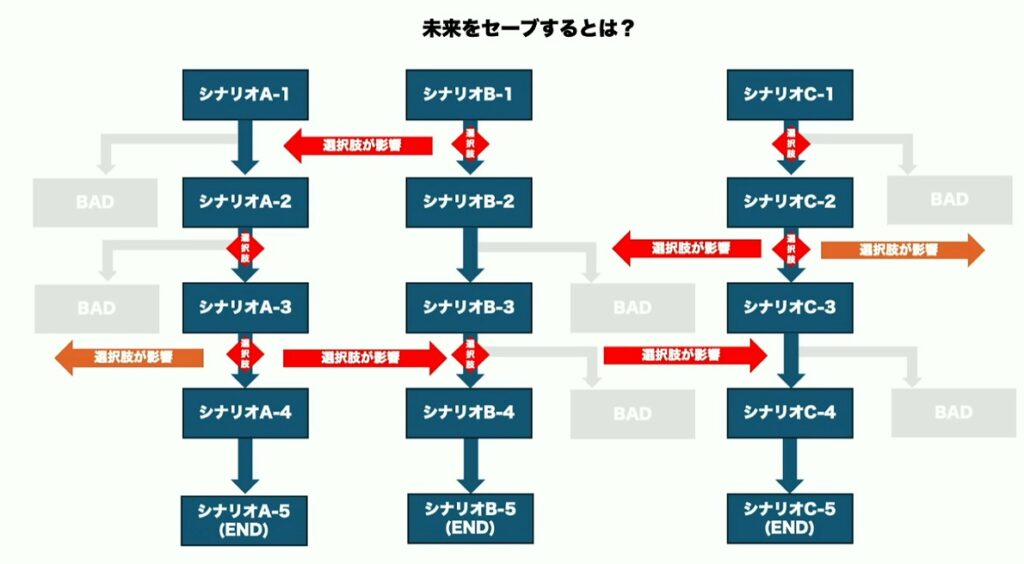

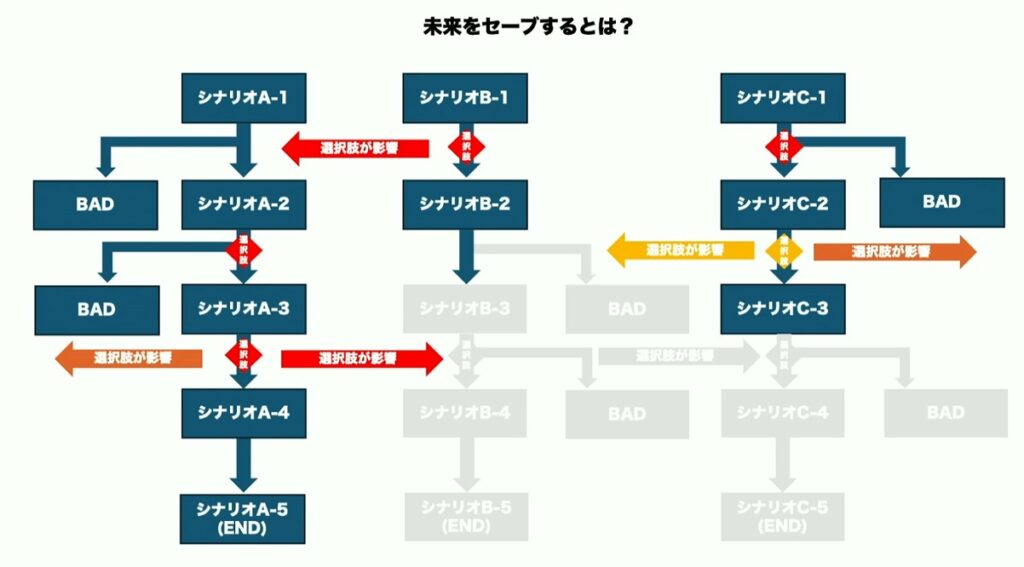

またイシイ氏は、群像劇アドベンチャーにおいては、『428』などで用いられた“未来が保持されるフローチャート”を作る必要があると述べます。

これは、たとえ選択肢を変えたとしても、一度立てたフラグに基づいてシナリオが自動的かつ一気に進むフローチャートです。選択肢を変えると全てのフラグが消失して最初からやり直しになる、昔ながらのシナリオ構造とは大きく異なるとのこと。

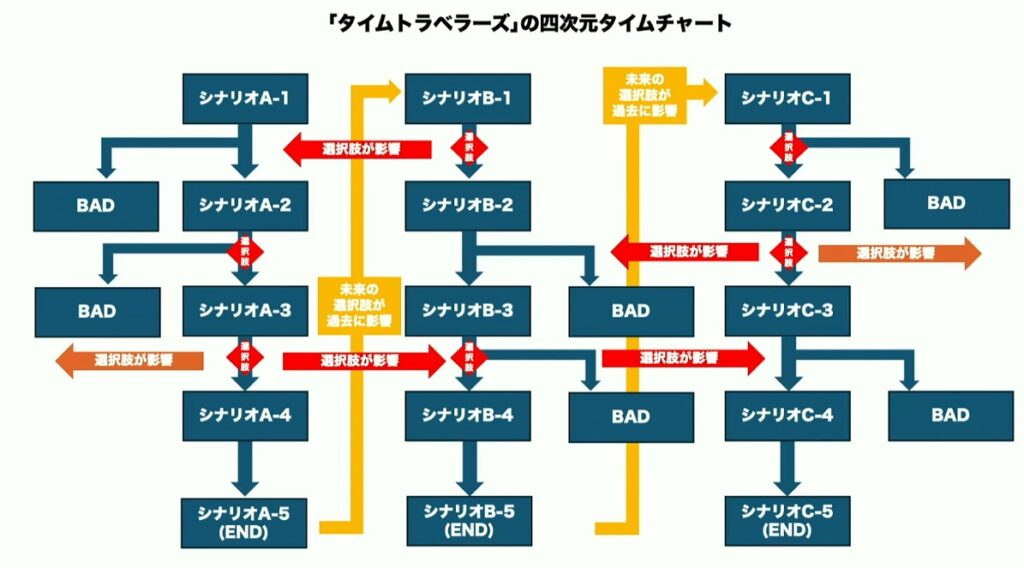

さらに『タイムトラベラーズ』では、主人公たちとは別の時間軸で動くタイムトラベラーが存在することでフローチャートが四次元化しているといいます。イシイ氏は、こういったシナリオ構造は今後も発展させていきたいという考えを示しました。

ノベルゲームの未来はどうなる?

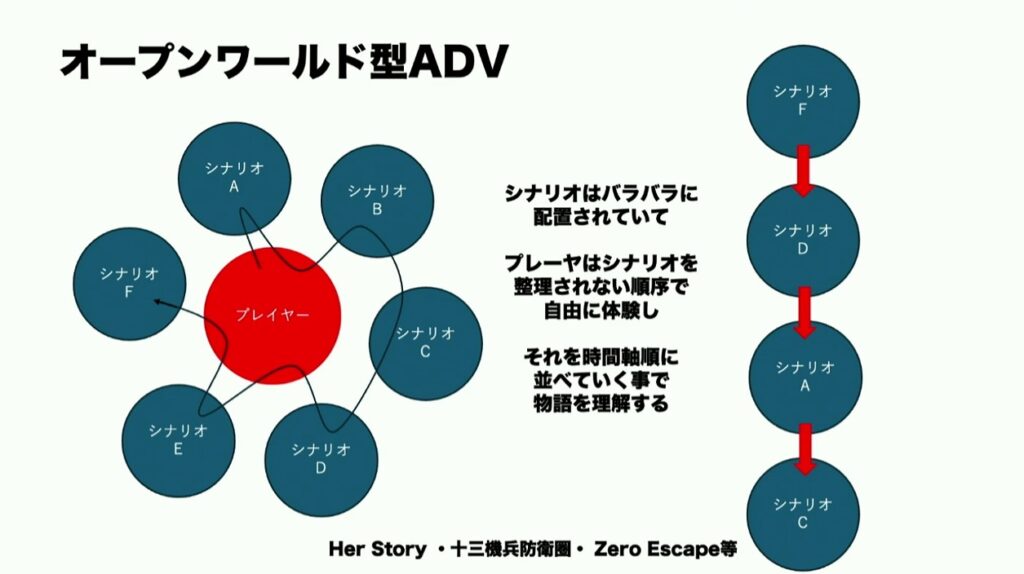

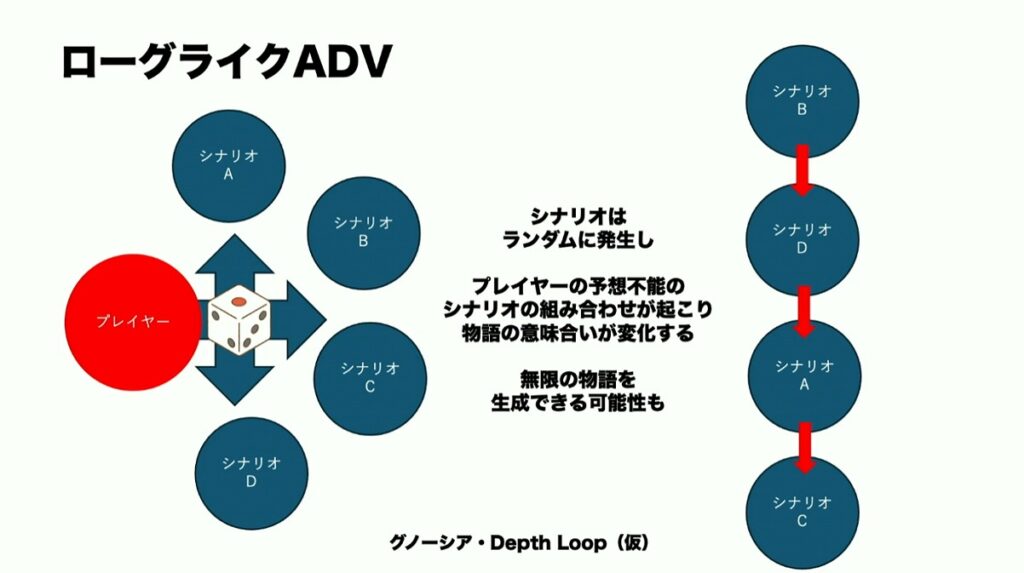

イシイ氏は、『Her Story』や『十三機兵防衛圏』などの、物語をどの順番で読んでもよいアドベンチャーゲームを「オープンワールド型ADV」、『グノーシア』のようなシナリオがランダムに発生するアドベンチャーゲームを「ローグライク型ADV」と定義し、これらは新たなノベルゲームの形であると述べます。

とくに「ローグライク型ADV」には、四次元フローチャートの可能性を見出しているとのことで、イシイ氏が現在開発中の『Depth Loop(仮)』で実際に挑戦しているとのことです。

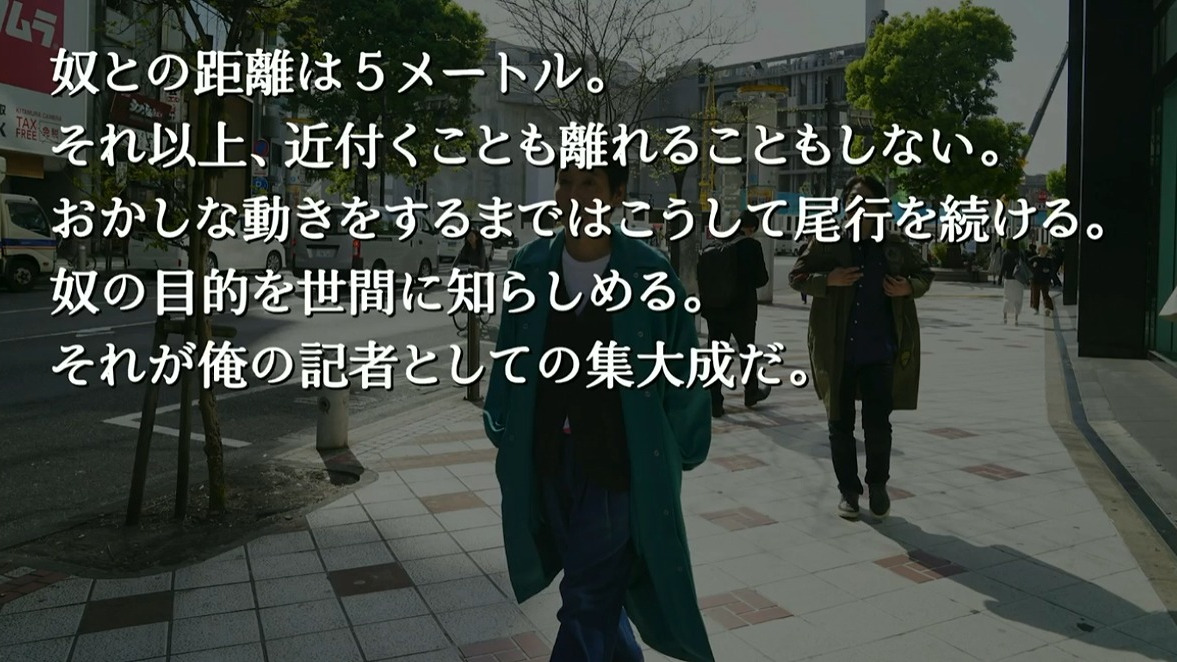

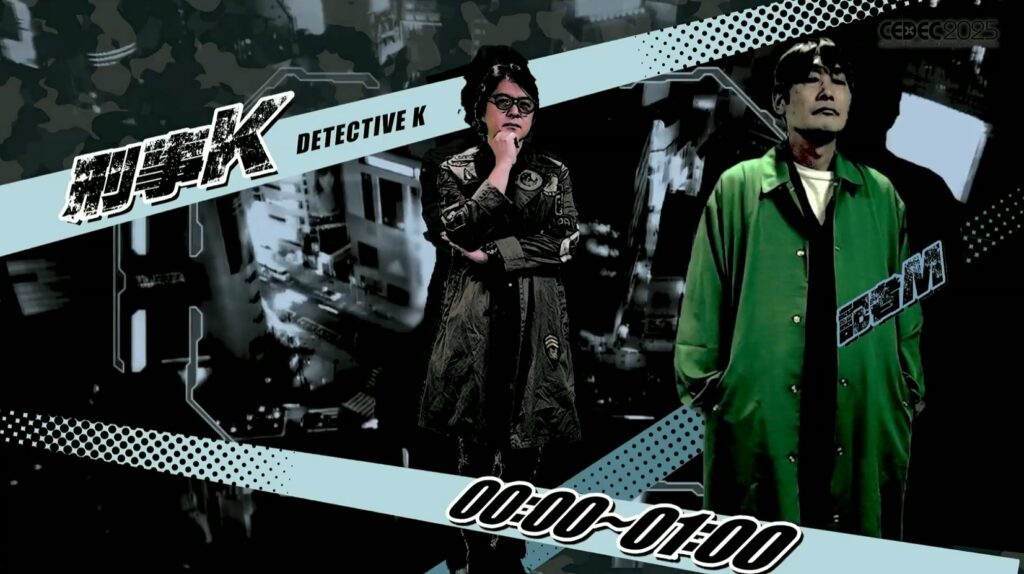

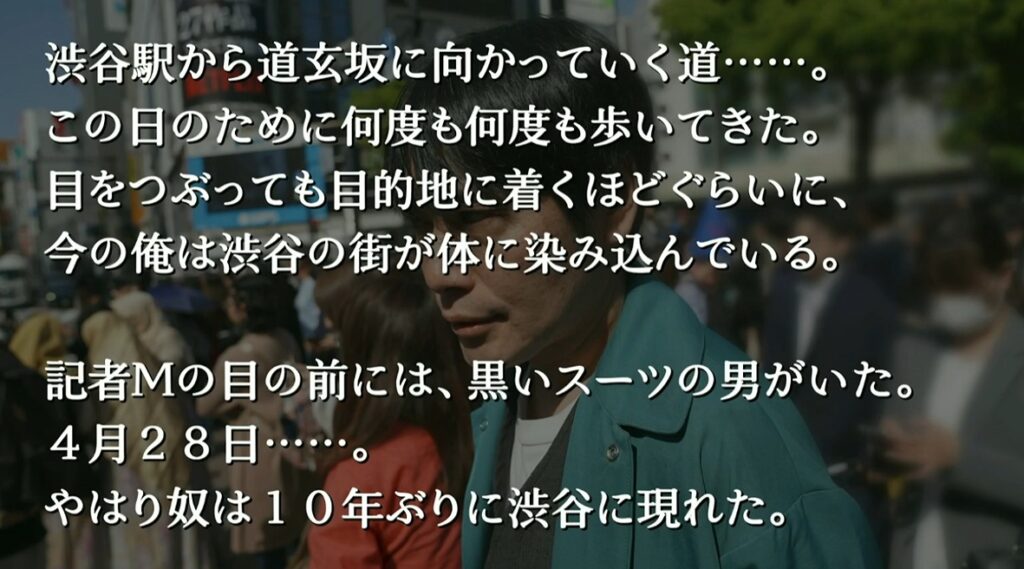

セッションの最後では、7月25日にクラウドファンディングが終了予定の「渋谷実写アドベンチャープロジェクト」についても触れられました。

イシイ氏によると、『428』以降、群像劇アドベンチャーに挑戦するクリエイターが見られなかったとのこと。この状況を受け、「求められているもの」と「新しいもの」の両立ができるインディーとして挑戦する決意を固め、クラウドファンディングを実施したそうです。

その後の質疑応答では、『Detroit: Become Human』に代表される海外のアドベンチャーゲームは日本と違って “悲劇性” に重きをおいていることや、アドベンチャーゲームにおけるAIの導入、そしてゲームデザインに対するシナリオのあり方などの議論が活発に交わされました。