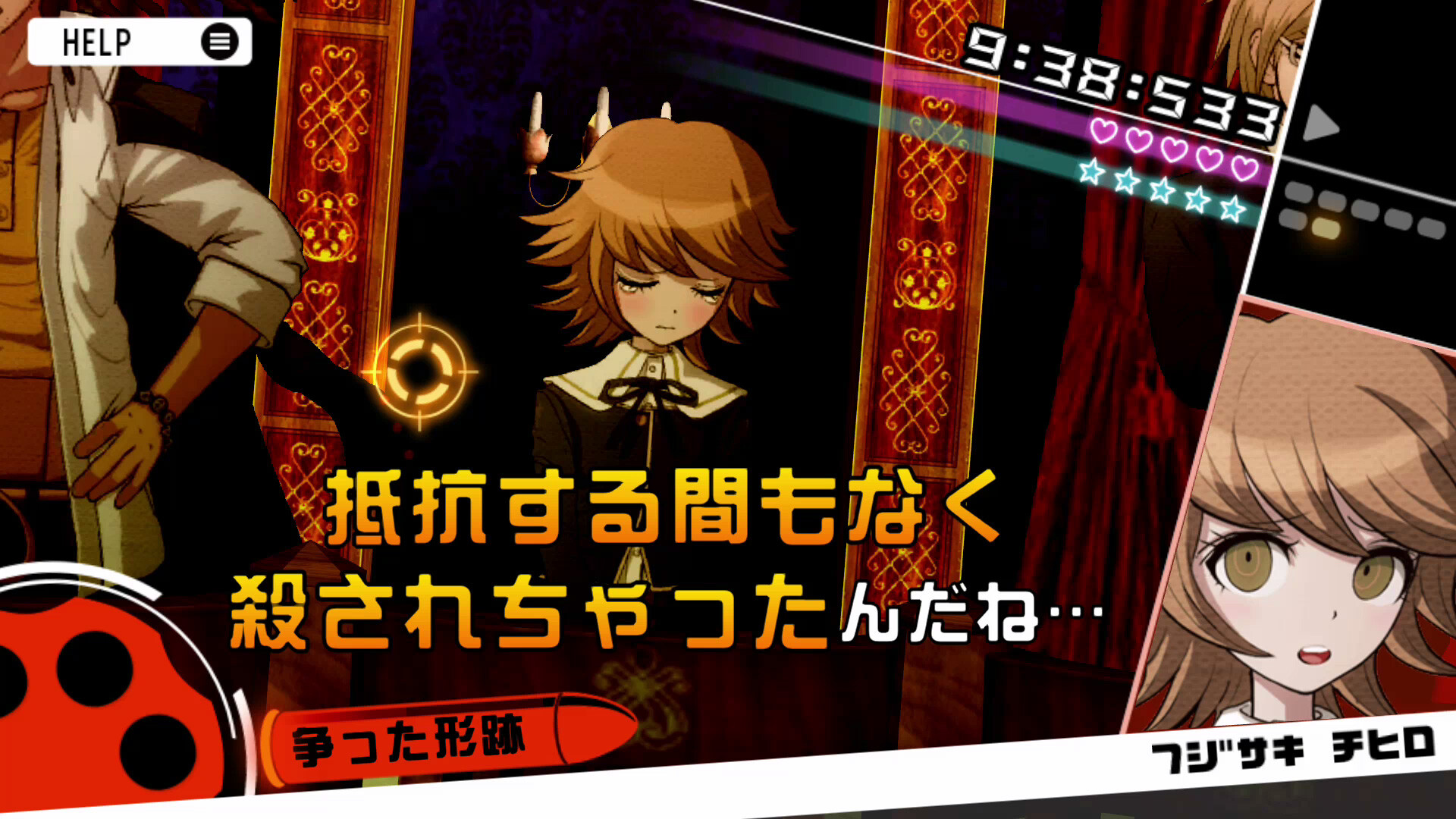

トゥーキョーゲームス設立後に初の開発中止を経験しつつも、自己資金を投じて世に出すという“執念”で形にした『ハンドレッドライン』

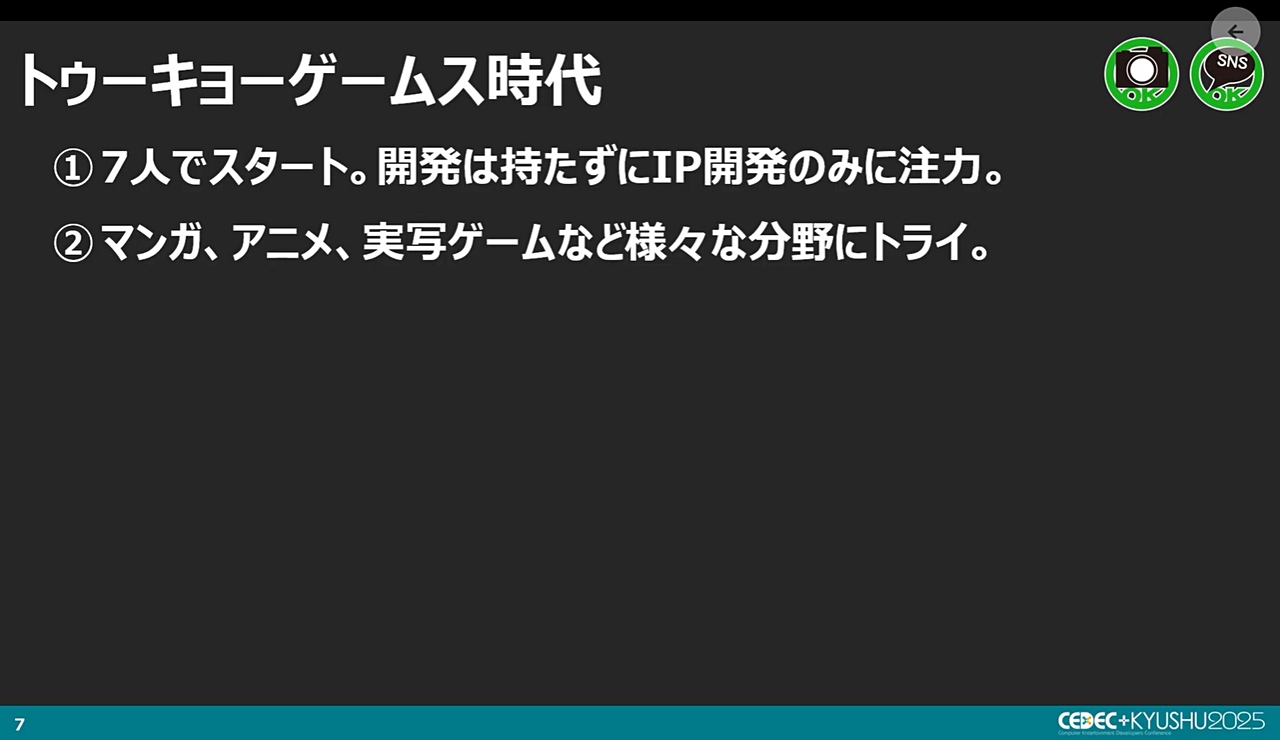

トゥーキョーゲームスを設立する理由として、小高氏は「会社勤めだと外部からの仕事を引き受けられなかったから」と語っている。

当時、小高氏の元には「漫画の原作をやりませんか?」といった話もあったそうだが、小高氏が外部の仕事でお金をもらうよりも、スパイク・チュンソフトの仕事をした方が会社にとって有益だったのもあって、なかなか動くに動けなかったという。

そこでスパイク・チュンソフトとは仕事を続けつつ、他の仕事も請けられるように、円満な形で退社。当時、既にスタートしていた『レインコード』のプロジェクトは外部の立場から引き続き関わることになった。

小高氏いわく、独立自体は軽い気持ちだったという。その時すでに『レインコード』も含め、いくつかの仕事を進めており、独立しても給料がもらえる見通しが立っていたのが大きいようだ。

また、小高氏は自身が開発を持つ経営者やリーダーになるのは無理と考えており、万が一解散したとしてもフリーランスで頑張っていけるメンバーだけを集め、クリエイター集団として7人体制でスタートした。

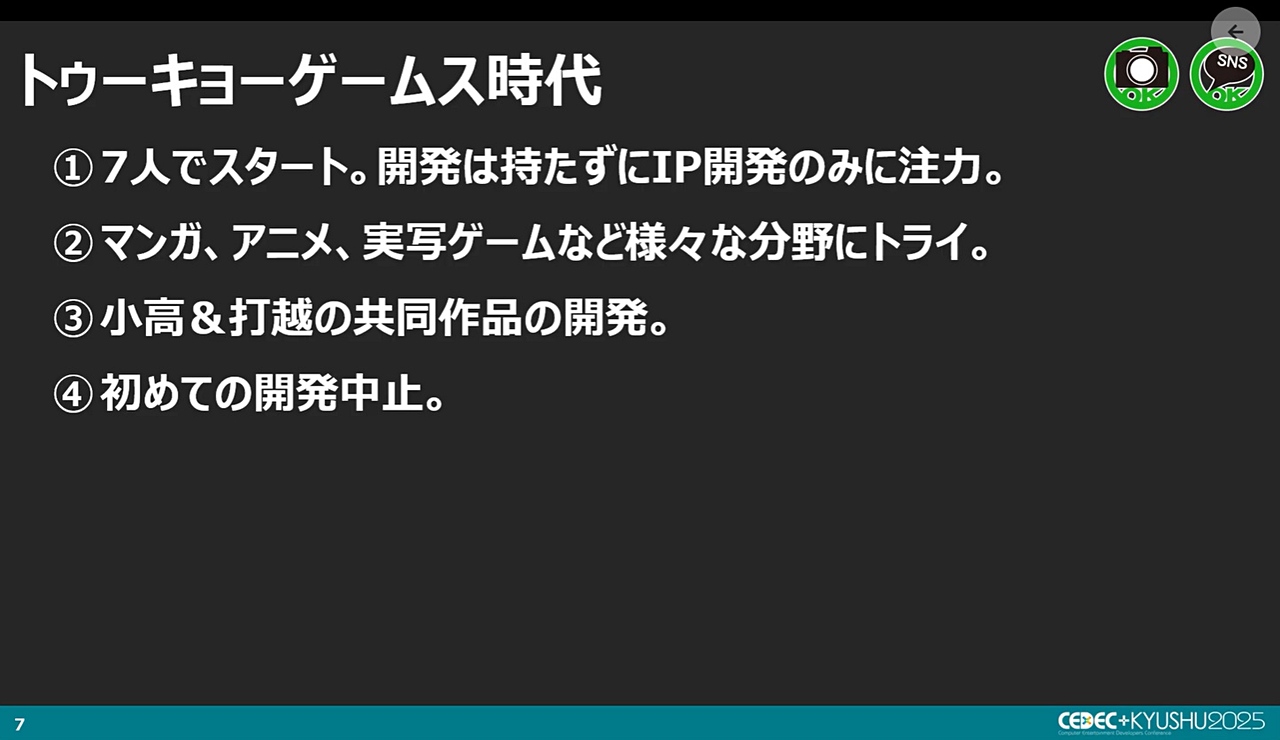

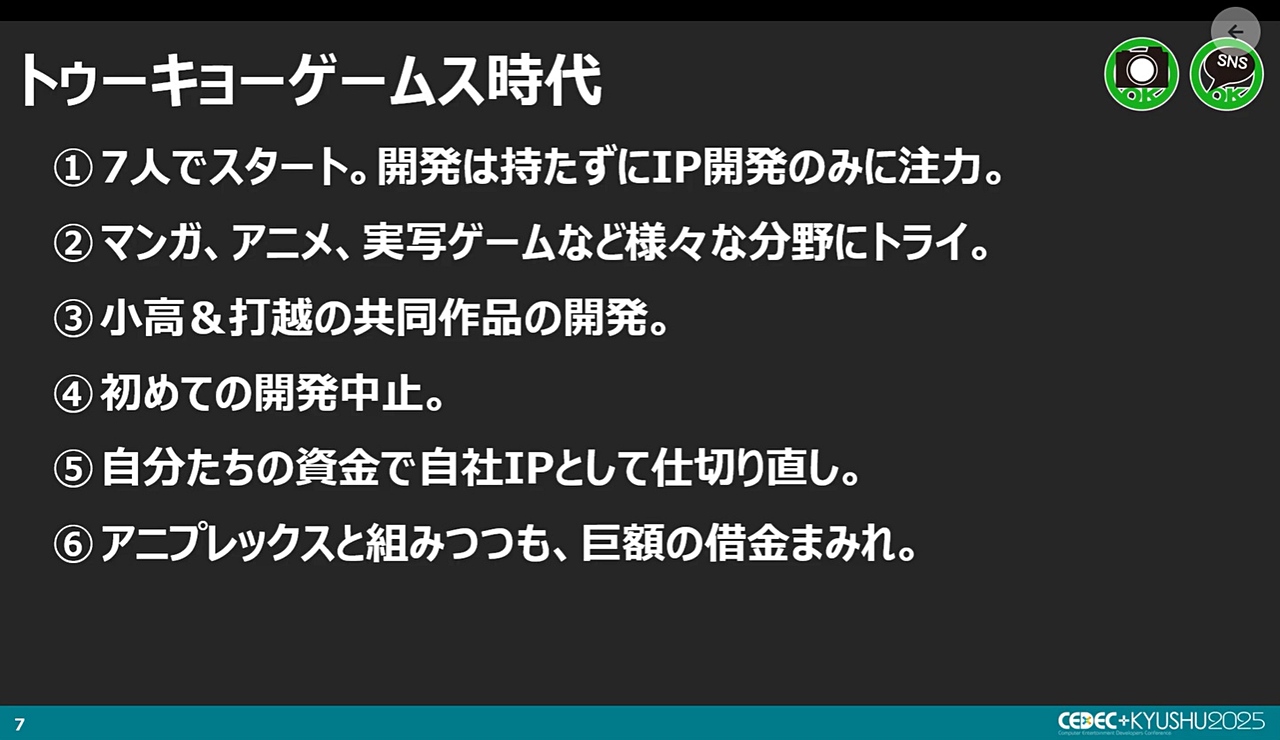

そして小高氏は、トゥーキョーゲームスの役員のひとりである打越鋼太郎氏【※】との共同作品として、自社の代表的なタイトルとなるような企画を立て、制作を開始する。

※打越鋼太郎(うちこしこうたろう)……『メモリーズオフ』シリーズ、『infinity』シリーズ、『極限脱出(ZERO ESCAPE)』シリーズなどでシナリオ、ディレクションを務めたクリエイター。現トゥーキョーゲームス所属。

ところが、途中でクライアントだったメーカーが降りてしまい、その企画はあえなく中止となってしまう。その中止になった企画というのが『ハンドレッドライン』だった。

実は小高氏にとって、これがゲームクリエイターになってから初めて経験した開発中止だったとのこと。しかし「これだけ面白いものは捨てられない」「自分が絶対に面白いと確信しているものを惨めな形で終わらせたくない」という執念から、自分たちの資金だけで制作を再開。

元の企画にあった「数多の分岐が発生する」、「複数人の学生が外敵と戦う」というコンセプトはそのままに、ジャンルをシミュレーションRPGへと変更し、分岐パターンも100に増やすといった大規模な作り直しを決行した。また、新たなパブリッシャーとしてアニプレックスが参加したため、途中からアニプレックスの支援を得る形で完成に漕ぎつけた。

分岐パターンの多さが響き、最終的に出来上がったシナリオは600万文字の膨大なものに。さらにその反動で、日本語以外の言語に翻訳する作業の比重も増大してお金もかかってしまい、最終的に文字通りの巨額の借金を抱えることになったと小高氏は語る。ただ、開発中は一切の妥協ができず、感覚が完全にマヒしていたという。

元々、小高氏はアクセルを踏むタイプで、スパイク・チュンソフト時代はプロデューサーからブレーキをかけられることも多かった。

『ハンドレッドライン』では、これまでとは違ってプロデューサーとしての立場で関わるのもあって、ブレーキとアクセルを両方踏まなければならないのが大変だったとのこと。しかし、振り返ってみると、開発中はほとんどアクセルしか踏んでいなかったようだ。

なお、『ハンドレッドライン』は発売後に好調な売り上げを記録し、前述した巨額の借金は無事、完済できたとのことである。

作品か、プロダクトか。ゲーム性重視か、キャラクター性重視か。オリジナル企画の方向性を決めるのは、そのバランス

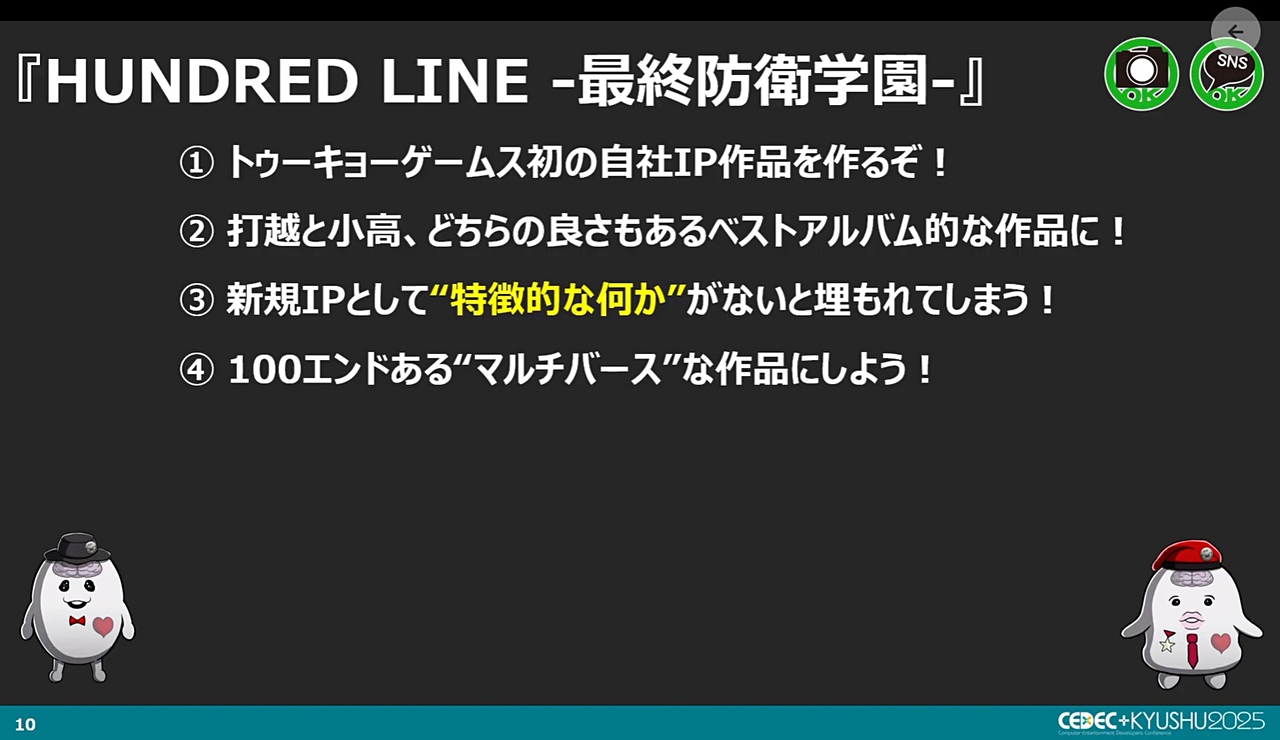

『ハンドレッドライン』は「トゥーキョーゲームスの代表的な作品を作る」というところから企画が始まっている。

こうしたオリジナルの企画を考えるにあたって、小高氏が意識しているのは「作品かプロダクトか」という軸だ。つまり、クリエイターの自我を出す作品なのか、お客さんを楽しませるためのプロダクトなのかのバランスを決めることである。

基本的にトゥーキョーゲームスの作品においては、小高氏がそのバランスを決めているという。また「ゲームかエンターテインメントか」の軸で、ゲーム性を重視するか、キャラクタービジネスとしてアニメや漫画のような展開を重視するかのバランスを決めることも意識しているとのことだ。

『ハンドレッドライン』の場合は、15人の高校生たちが外敵と戦うシナリオおよび方向性が最も活かせるシステムとして、シミュレーションRPGが選ばれた。さらに「特徴的な何かがなければ埋もれてしまう」ことから、100のエンディングが存在するマルチバースな仕組みを持った作品になったとのことである。

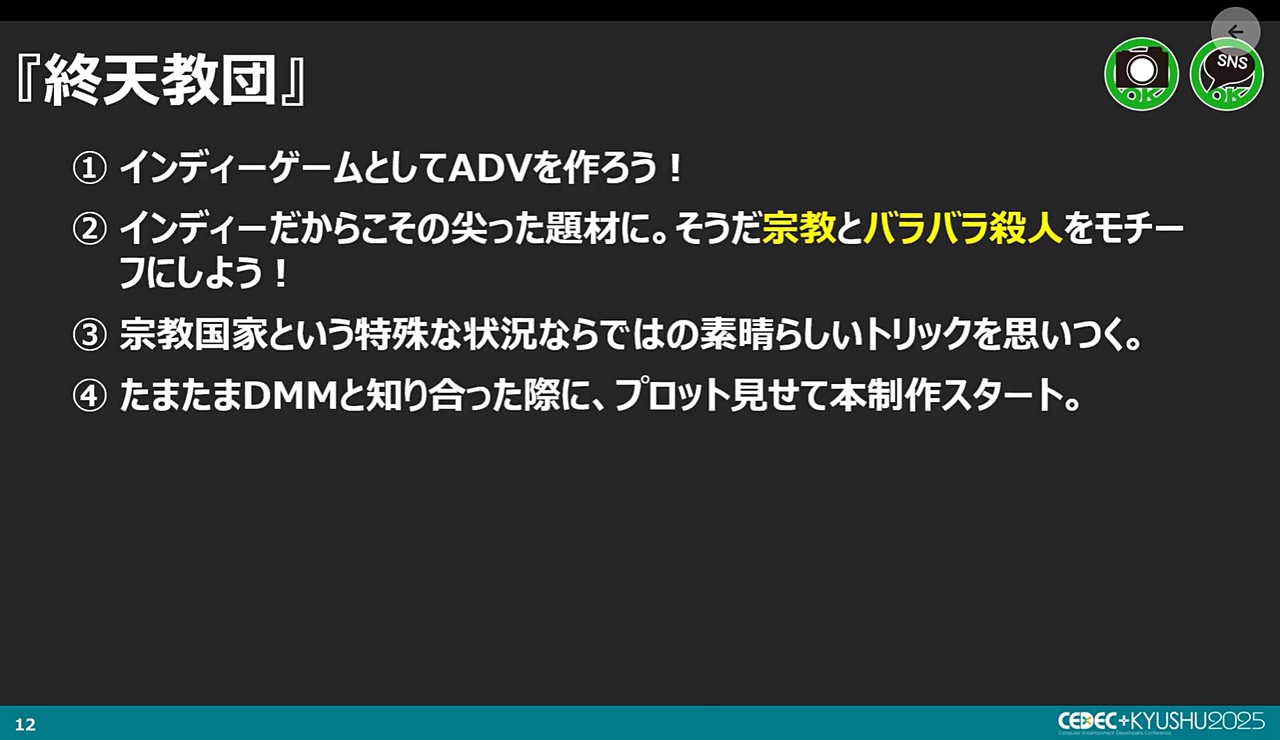

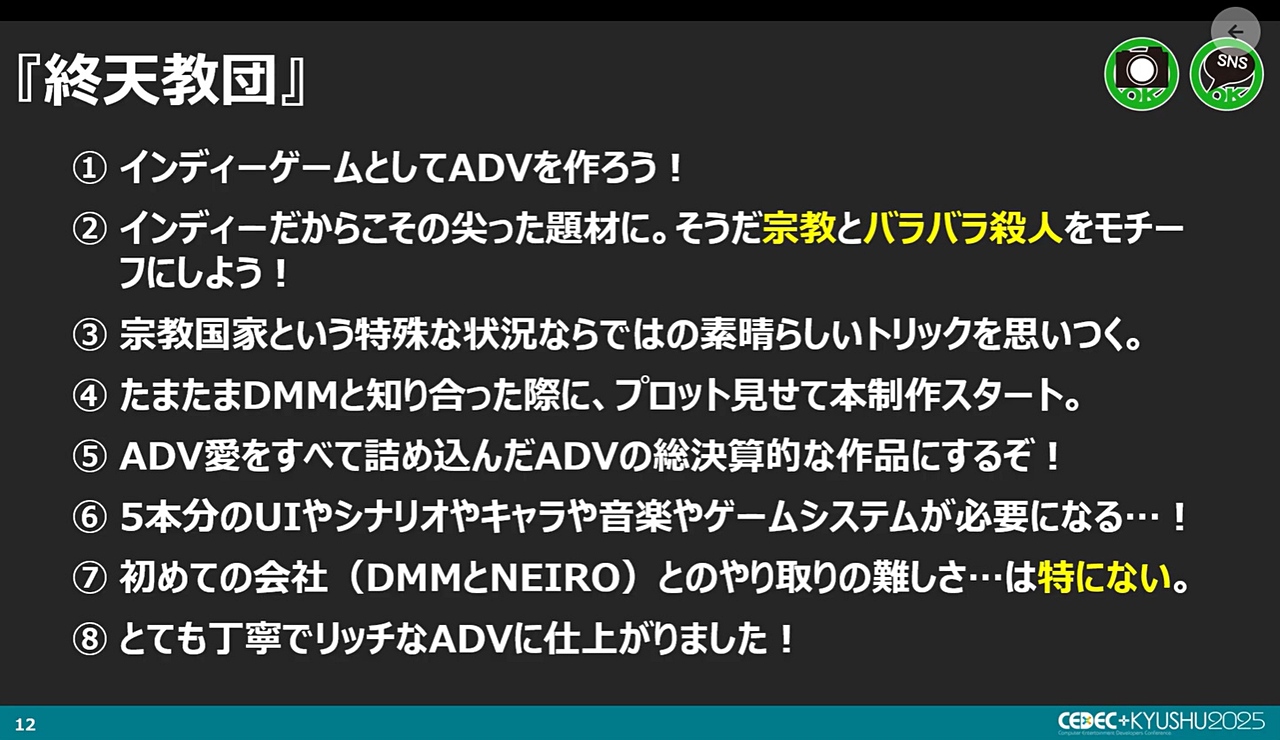

直近の新作『終天教団』は「インディーゲームとしてのアドベンチャーゲームを作る」が企画当初における方向性だった。つまるところ、インディーならではの“尖った”題材、CEROレーティングが通らないレベルの内容を作るということである。そこから「宗教とバラバラ殺人」というモチーフが生まれたとのこと。

小高氏は『終天教団』でミステリーとして非常に秀逸で、ゲームでしかできないトリックができたと自負していた。

そんな中、偶然にも「一緒に仕事をしませんか」とDMM GAMESから話があったため、小高氏が完成していた『終天教団』のプロットを見せたところ、「ぜひやりたい」と言ってくれたことで制作が開始された。小高氏にとって、『終天教団』は初めて企画書なしで通ったケースだったという。

『終天教団』はDMM GAMESが作品の権利を持つ「業務委託」の形で開発が進められることになったが、同じ頃に『ハンドレッドライン』にも取り組んでいたのもあって、並行作業になってしまったとのこと。

最終的にこの二作は揃って2025年内に発売されたが、小高氏にとって同年に二作品を出すというのは初めての経験で、相当な激務となったようだ。

ちなみにモデレーターを務めた松山氏は、これまでプレイしてきた小高氏の作品の中では『終天教団』が一番好きだと語る。

松山氏いわく「『ダンガンロンパ』はピーキーすぎるところに抵抗があったが、『終天教団』はその塩梅がちょうどよかった」とのこと。実際に小高氏も『終天教団』ではピーキーさを落として作ったとのことで、非常に読後感の良い作品になったと自負しているという。

発売日当日の価格設定ミスなどの反動もあり、海外での評価が振るわない形になってしまっている『終天教団』だが、小高氏は『ダンガンロンパ』がそうだったように、口コミで長く売れていくタイトルであると考えているそうだ。「アドベンチャーゲームのいいところは古くならない、時代を越えてくれるジャンルである」とも語り、今後の動向に期待を寄せた。

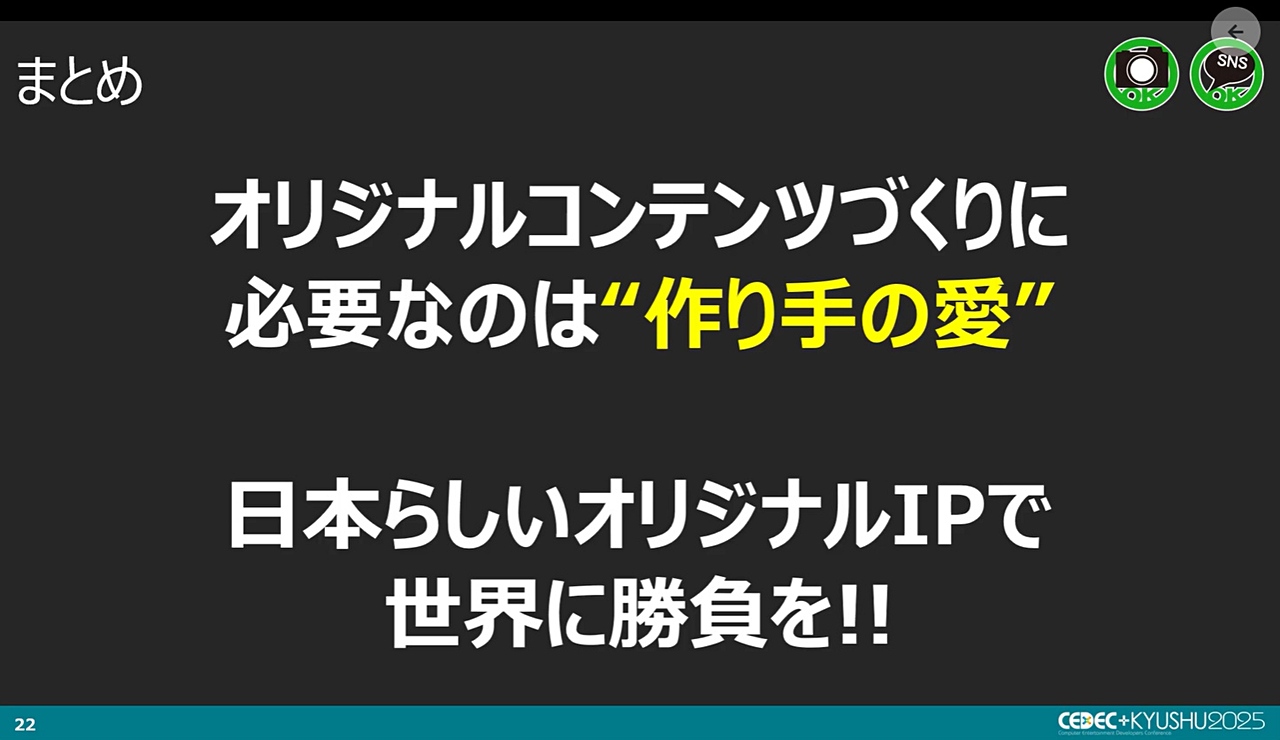

オリジナルコンテンツは「これは絶対にやるべきだ」「これは最高に面白い」という作っている人の愛が一番大事

小高氏がスパイクに入社して『ダンガンロンパ』を生み出すところから、現在の『ハンドレッドライン』『終天教団』を制作するまでの遍歴を通して見えるのは、小高氏のそれぞれの作品に対する愛と、いざとなれば自己資金を費やしてでも世の中に出すことも厭わない執念だ。

実際にオリジナルコンテンツを作る上で、何が一番大事であるかは「作り手の愛」であると小高氏は語る。代表作の『ダンガンロンパ』も社内審査では厳しい評価が出されて却下となったが、社長へと直談判したことで世に出され、今や日本のみならず世界で熱烈なファンを抱えるタイトルにまで発展した。

『ハンドレッドライン』も一度開発中止になり、ゲームとしても形が変わりながらも自己資金を費やし、最終的に巨額の借金を抱える状況にまで追い込まれながらも世の中に送り出している。

また、小高氏も参加しているオリジナル作品のひとつで、2025年にPC/スマートフォン向けとしてリリースされたアクションRPG『トライブナイン』もある。

こちらは11月27日をもってサービス終了という結果になってしまったが、「これは捨てられない」「自分がいいと思ったものを惨めな形で終わらせたくない」との思いから、非公式・非営利の同人サークル「ねおねおんトライブ」を結成。一切、お金をもらわない形でストーリーの完結を目指すことに取り組んでいるという。

小高氏がそのような行動ができるのも、コンテンツに対して愛があるからであり、そういう企画になっていなければ、会社で通すにしたとしても通るわけがない。ゆえにオリジナルコンテンツの制作においては、それに対する作り手の愛が第一前提であると小高氏は語る。

また、『ダンガンロンパ』のアニメ、舞台化などが象徴するメディアミックスも、自分たちからお願いするよりも、相手側から「この作品が凄く好きだから、どうしてもやりたいからメディアミックスしたいです!」という人たちが集まらなければ、全然熱が加速していかないとも感じているとのこと。

現に『ハンドレッドライン』と『終天教団』は、小高氏にとってはそれまで付き合いのない会社とタッグを組んで作られたが、それによる難しさも感じずに進められたのは、自分たちの作品が好きだという人たちと一緒にやっていたからこその結果だったという。そのような出会いがあって、オリジナルコンテンツは育っていくのではないのかと小高氏は語る。

また、日本は海外の大手に比べると、オリジナルゲームを作る気概のある会社が多く、チャンスのある方であるとのこと。そして、日本のゲームの良さというのはアイディア勝負で戦うところにあり、その点からも制限があることが大事だと思っているという。

「全く自由に作れ」と言われるより「これしかない!」と言われて作ることを小高氏は「クリエイティブ合気道」と称すが、「向こうの圧力に対して(自分は)こう返そう」というやり取りがあることで、コンテンツの創造は一気に面白くなると語る。そんな日本らしい戦い方で、愛を持って世界に日本のゲームを送り出し、盛り上げて行ってほしいとコメントし、本セッションは締め括られた。

本記事では割愛したが、セッションでは現役の開発者からの質疑応答も行われた。そこでは書きたいシナリオに最も合うシステムを考える手法を採っていること、「止め時がない」ゲーム体験を作ることへの意識、シナリオライターはアウトプットの想像を明瞭にするためにも必ずスクリプト作業を担当するべきという信念などについても語られていていた。