『ソニック』の独特のグラフィックは、3Dへの憧れから生まれた

中:

いやいや。簡単じゃないですか? それで、今は3Dの描画とかあるじゃないですか。あれも、このモデルを出しなさいって言ったら、もう画面に出ちゃうんですよ。ボクらの頃は、そのポリゴンをどうやって画面に描画するかって、一生懸命にそのプログラムを作ってましたよ。いまでいう描画エンジンの部分を作ってるんです、自分たちで。

加藤:

ゼロから全部やっているんですね。

中:

3Dへ向かって、何もなかったので。そういう意味では『ソニック』は、3Dへの憧れから、ああいう最初のデザインがあって。

加藤:

3Dっぽいマップであったり……。

中:

当時の『ソニック』の画面は、CGっぽい感じのフィールドを目指しているんです。なので、よく見るとポリゴンっぽくカクカクしてるんですよ。でも、この当時ポリゴンって言ってなくて、こういう技術のところで、ボクらが目指したのは、レイトレーシング【※】っていう光線追跡法ってのがあるんですけど──光線が飛んできて、当たったところに、そこには何色の光が飛んできているかを見て──というのがあるんです。CGのおおもとみたいなものがレイトレーシングで、それを簡単にしていったのがポリゴンになってきて、もっと描画が早くなるんですけど。

※レイトレーシング(ray tracing)

光線などを追跡することで、ある点において観測される像などをシミュレートする手法である。光線追跡法ともいう。

|

217:

レイトレーシング。ポリゴンよりかっこいいって(コメントで)言ってますね(笑)。

中:

カッコイイですよね!

加藤:

名前もカッコイイですよね(笑)。

中:

大好き大好き。

加藤:

レイトレーシングバンザーイ!

一同:

(笑)

中:

でも、レイトレーシングでゲームはできないので、それっぽい画面を目指して作ったのが『ソニック』なんです。

加藤:

なるほど! すごい納得しますね。

中:

3Dへのあこがれってすごくあって。メガドライブも2Dのハードじゃないですか。

加藤:

はい。

中:

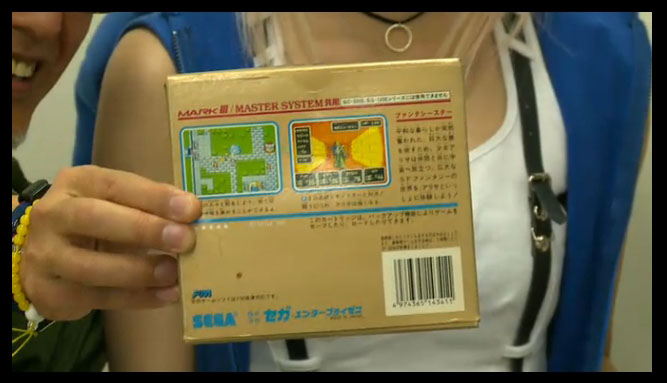

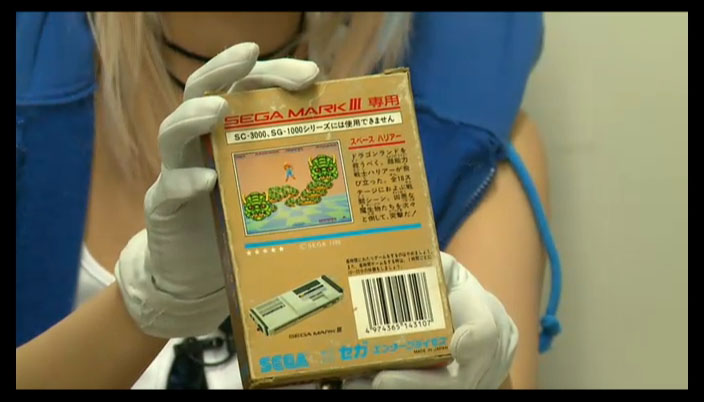

その中で、それっぽいものを作っていって。その前の、マークIIIとかマスターシステムの頃に、『ファンタシースター』とか、『ソーサリアン』とかを作ってますけど。いかに3Dをその中で表現するかっていう。というのを、頑張ってやっていって。

加藤:

ダンジョンが3Dなんですよね。

中:

そうですそうです。これはボクがすごいこだわって。

NRK:

このセンスが好きです。この絵のセンスが。

中:

当時、コモドール64とか、Amigaとか、そういうハードで3Dのダンジョンのゲームがあったんですけど、そのゲーム画面の中の、本当にちっちゃいところだけ──これでいうモンスターがいるところだけぐらいで、3Dが動いていたんですよ。だけど、『ファンタシースター』は家庭用なので、何とかしてフルスクリーンで作れないのかっていうところから、3Dの研究をずっとやっていたんですね。

加藤:

全画面で。

中:

それで、いけそうだ。というところで作ったのが、この『ファンタシースター』になったんですけど。実は最初に作ったときは、飛行機を飛ばすようなゲームにしようとしていて、ものすごいスピードでダンジョンを駆け抜けていたんです。ただ、それをやろうとすると、4メガだけでは、ダンジョンだけで終わってしまうので、一生懸命これ用の圧縮プログラムを作って……。そのおかげで1メガ以下ぐらいに落とせたんです。ただ、そうすると3Dダンジョンが、そこまでのスピードが出なくなったんですね。なので、これぐらいのスピードなら何とかなりそうというところで、RPGを作ろうということになったんです。

加藤:

表示の速度を調整した、と?

中:

調整したというよりは、容量を抑えて、ゲーム部分を作らないといけないじゃないですか。それをやることによって、いまのスピードになってしまったので、それに合ったゲームを作ろう、ということですね。

加藤:

そうだったんですね!

中:

そういう意味では、技術先行ですね。『ソニック』とかもそうなんですけど。なめらかなフィールドを、いかに進むかっていうところを、実験で作っているんですね。

217:

技術からゲームが導かれていたのか(同内容のコメントを読みながら)。

コノミ:

良いこと言う!

中:

ボクはずっとプログラマーを──13年間だけですけど──やっていたときは、技術として新しいことをやろうとしていました。当時はセガのハードだったので、セガのハードでできる最大限のものをやろうと。そうじゃないと任天堂さんに勝てないじゃないですか。

加藤:

それが先ほどHiro師匠も言われていた「もっとできるだろう」みたいなことを、チームとか周りにも求めている。みたいな姿勢だと思うんですけど。

中:

どうですかね。そのへんの「もっと」というのは、どちらかというと「もっと仕事しろよ」っていうことかもしれないです(笑)。

当時、ボクとか鈴木裕さんとかは、どっちが長くセガにいるか、みたいな、残業時間を競ってるぐらいで、セガに住んでいたんですよね(笑)。

加藤:

いまじゃ考えられないですけど、その頃はファミ通の人間もみんな住んでましたもん(笑)。

中:

でも、それを言われてやってるというよりは、ゲーム作るのが楽しくてしょーがなくて。

加藤:

楽しいんですよね。ボクらもゲームやって本作るのが楽しいから。

中:

家に帰っているよりも、一生懸命パソコンに向かって作っているっていうのが。

そしてお次は相沢浩仁氏からビデオメッセージ

加藤:

VTRがまだございます!

中:

盛りだくさんですね(笑)。宮内が話してくれるのも、すごくありがたいですよね。

加藤:

お会いになってないんですか?

中:

あまり会ってないですね。……宮内、すごい良い曲書くじゃないですか。当時、マークIIIのハードが来ていたぐらいに、あいつはプログラムもやりながら『ハングオン』の曲を書いてたりするんですよ。

加藤:

そうなんですか!?

中:

ちょこちょこ、夕方から『ハングオン』の曲を作るみたいな感じで、彼の仕事じゃなかったんですけど、裕さんに言われて作っていて、すごくよかったので、『ハングオン』の後ぐらいからサウンドの人になったんだったと思うんですけど。すごく良いじゃないですか『スペースハリアー』とか、『アウトラン』とか。

加藤:

カッコイイですよねぇ。

217:

というわけで2本目のVTRはこちらです! どうぞ!

TVゲーム雑誌「ファミ通」等の出版社、エンターブレインの編集者。

相沢:

最初の出会いは、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』が日本で出る直前に、「セガに天才プログラマーがいるんだよ」ということで、普通に何となく紹介されたんですよね。それが中裕司さんで。当時セガはメガドライブで、任天堂はスーパーファミコンの時代。スーパーファミコンっていうのは、初めて3次元の背景をぐるぐる回すことができるっていう、3Dの機能をハードウェアに持っていて。それで『F-ZERO』みたいな名作が出たんですけど。それを見て中さんは、背景を回すような機能はなかったんですけど、プログラムの力でいろいろなパーツを回転させて、しかもそれが2重に回転する、というものをプログラマーとして、当時ハードを叩いて、限界まで引き出して作り上げたのが『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で。

コノミ:

天才ですね。

中:

そうですかね?(笑) もう苦肉の策だったんですけど。

相沢:

その話を聞いたときに、「すごいですね!」って、ボクもビックリしたんですけど。でも、スーパーファミコンは背景を1枚しか回転できないんですけど、背景を回転させる能力のないメガドライブでそれをやってのけているなら、「スーパーファミコンはもっと回転させられるんじゃないですか?」って何気なく質問したら、中さんが15秒ぐらい黙っちゃって。「できますね」と(笑)。当時は技術者としてリードプログラマーをやられていたわけですが、そういう挑戦をしてました。やはり技術からのアプローチということで、こんなことをやったらびっくりするだろう、面白いんじゃないかということをどんどんやってくれていたのが中さんですよね。

いまはあまり知っている方は少ないかもしれないんですが、当時のセガ・マークIIIとか、マスターシステムっていう、メガドライブの前の8bitのゲーム機の時代から名作が色々あって。フライトシミュレーターの対戦ゲームの『F-16 ファイティングファルコン』【※】とか。それも中さんが作っていて。

※F-16 ファイティングファルコン

1985年にセガ(現、セガゲームス)から発売されたセガ・マークIII用ゲームソフト。3D空間をドットによる点描表現でシンプルにデフォルメしたワイヤーフレームに似たゲーム画面で、F-16のドッグファイトを再現したフライトシミュレーターである。

中:

よく知ってるなぁ、そんなの(笑)。

相沢:

それがボクはメチャクチャ好きで、遊び込んでいたんですけど。3D機能がない中で、ワイヤーフレームみたいなものの、すごく貧弱なやつなんですけど、とても面白い。マスターシステムでは、『ファンタシースター』の1作目があって。当時としてはすごく滑らかに動いて、3Dダンジョンがあって。そういう驚きを見せてくれたのも中さんですし。

『NiGHTS』では、自由にというより、飛んでいる気にさせてくれる幻想的な世界。「あぁ、人は空を飛べたらこんな気持ちなんじゃないかな」みたいなことを体験させてくれたりとか、色々な夢を与えてくれましたよね。

企画として“そんなゲームを作りたい”というのは簡単なんですけど、いまよりもハードウェアのスペックが低くて、それこそいまのスマホの方が上だろうって中で、それをいかに技術力でカバーして、表現するかっていうのが、中さんの天才的なトコロ。チャレンジなんじゃないかなと思いましたよね。

ワーカホリックじゃないんですけど、ちょっと仕事に対する愛情がすごくて、自分の作った作品とか、キャラクター。たとえばソニックであるとかね、大好きですよね。愛してますよね。当然、自分の作品っていうのは我が子みたいなものだとは思うので、作り手としてはごく普通のことかもしれないんですけど、だけどやっぱり、本当に溺愛していますよね。愛情が深いし自信を持っていると。それがゲームの面白さやこだわりにつながっているのかなと思いますね。

ずっと聞きたくて聞けなかった質問を中さんにしたいんですが……。

中:

なんですか?

相沢:

中さんがよく、ハンドルネーム的に、「YU2」って書いてたんですよね。普通に考えると裕司だから、2なのかなって思うんですが。どうも一説には『バーチャファイター』や『シェンムー』の鈴木裕さんがすでにいらっしゃったので、その2人目、さらに裕さんを超えてやるぞとか。そういう思いがあるんじゃないかな、と思いつつ……「YU2」の本当の意味は何なんでしょうか?

217:

気になりますねぇ。

加藤:

気になりますね。

中:

すごい、ありがとうございます。

加藤:

ちょっと、久しぶりじゃないです?

中:

久しぶりですね、最近お会いしてないですね。

YU2の真相と、鈴木裕さんとの関係

中:

YU2ですよね。

217:

真相を!

中:

相沢さんが仰っていたように、裕さんがいるから。

加藤:

おぉ!

中:

裕さんが鈴木裕で、「YU」って書いてたんですよ。ボクも裕司だから「YU」なんですけど、裕さんが「YU」使ってるし、俺は裕司だから「YUJI」にしようっていうので、「2」にしてるんです。これは裕さんを超えてやろうというより、裕さんの次というか、裕さんをリスペクトしているというか。ボクは裕さんを超えられない、絶対にその次、下にあるだろうと思って“2”ってつけているぐらいの感じなんですよ。その当時、鈴木裕さんって、本当に天才プログラマーというか、すごかったんですよ。

加藤:

本当にすごい方ですよね。

中:

『ハングオン』、『スペースハリアー』、『アウトラン』とか作って。ボクは『スペースハリアー』がすごく好きで。『スペースハリア―』をマークIIIに移植する仕事をやりたいって言って、始めたんですけど。

マークIIIの中で『スペースハリアー』の画面を表現できるのか? っていうことで、ものすごい色々なトライをしていたんですけど、やっぱりその当時ではスプライトだけでは貧弱で表現できないので、スクロール面で敵を表現して作ってるんです。これを何とかして作っていて、行けそうだな。ってときぐらいに、どうやって2Dの中で3D表現をするかっていうトコロがわからなくてですね、そのあたりを裕さんに色々教えてもらったりとか。

あとは、『スペースハリアー』って、ゲームを遊んでいると、自分がうまくなっている気分にさせるような作りなんですけど。それは裕さんが作っているプログラムがすごく良くてですね。自分が撃つ前から、自分のプレイヤーの前に敵がいたのをロックオンしているんですよ、自動的に。ゲームの中では出していないんですけど、ロックオンをしていて。自分で狙ったと思っていたら、そこでショットすると、球がそこに向かってホーミングしてパーンと当たっていくんですけど。それはプレイヤーが、その前に敵の前にいたっていうことを、保持しているんですよね。そういうのを考えて。

そうすることによって、プレイヤーの人は、自分が上手に感じるじゃないですか。

217:

そうですよね。

中:

そういうことを裕さんはすごく考えられて、「こうやったらゲームが面白くなるんだよ」っていうことを教えてもらったりして。すごい、天才じゃないですか。

217:

天才です。

加藤:

すごいです。

中:

『アウトラン』なんかもね、インコースとアウトコースを走るところをどうやって計算して、みたいなこととか。裕さんの移植は『スペースハリアー』とか『アウトラン』とかやらせてもらっているので、色々勉強させてもらっています。

加藤:

けっこうそういうやり取りはされていたんですね。

中:

そうですね。大好きというか、尊敬できる人なので。

217:

いい話ですね。

中:

でも、1回すごい喧嘩したことがあるんですけど。これは言っていいのかわからないんですけど(笑)。

加藤:

言える部分だけでも(笑)。

中:

あるときに、裕さんが『シェンムー』【※】を作ってるじゃないですか。

※シェンムー

1999年発売。セガエンタープライゼス(現、セガゲームス)が開発した日本のコンピュータゲームシリーズ。フラグ立て式のアドベンチャーゲームである。膨大なモーションキャプチャーによるリアルな演出、街をぶらつく脇役まで声のある完全フルボイス、全ての町並み、キャラクター、イベントシーンを実機ポリゴンで表現。天候や朝夜の変化、登場キャラクター達が「生活習慣プログラム」によって日々を営む世界観は、各方面から評価された。

217:

超好きです!

中:

『シェンムー』を作ってるのは、すごく良いんですけど。あれも結局、家庭用でボクが『ソニック』を作っているだけだと、セガが勝てないと。ということで、当時の入交さん【※】が、裕さんに「ちょっとコンシューマーのゲームを作ってくれ」みたいなことをお話されて、裕さんが作り始めたのが『シェンムー』で。

※入交 昭一郎(いりまじり しょういちろう)

1940年生まれ。高知県出身の日本の実業家。本田技研工業(現、ホンダ)の副社長、セガ(現、セガゲームス)の社長、旭テック社長などを歴任した。

当時は『バーチャファイターRPG』とかって言ってたんですけど。その間に、アーケードのゲームが出なくなるわけじゃないですか、鈴木裕製作の。すごい残念じゃないですか! ボクは鈴木裕さんのアーケードゲームが大好きなので。

加藤:

セガファンって言ったらアーケードファンも相当な数いますし。

中:

正直に言うと、それはすごく申し訳ないわけじゃないですか。ボクが不甲斐ないというか、コンシューマー側で作っている人たちからしたら。それで業務用の業績がちょっと落ちてくるじゃないですか。そのときに「やっぱり裕さんはアーケードのゲームを引っ張ってほしいなぁ」みたいな話を、ある大きな会議で言ったんですよ。そうしたらすごく怒らせちゃってですね。申し訳ないことをして、1年半か2年ぐらい口をきいてもらえなかったんですけど……。

217:

けっこうですね!

中:

でも、コンシューマー側からすると、すごい申し訳ないじゃないですか! 「ボク頑張るから! 裕さんはアーケード頑張って」みたいな気持ちで言っているんですけど……。それで、業務用でいろいろ作られていたときに、『DDR』とか、コナミさんが音ゲーを出して来たときに、音ゲーをセガが作らなかったので、「作ればいいじゃない」って、何となくボクが思っていて。ふとした拍子に『サンバ DEアミーゴ』の企画を思いついて。

コノミ:

すごいやりました!

217:

完全に名作です!

中:

会社内で企画プレゼンして、コンシューマー側なのに、業務用を作って、ちょっと恩返ししたつもりなんです。

加藤:

いい話! そんなストーリーが隠されているとは知らなかったです。

中:

ボクが思っているだけですけどね。

加藤:

神ストーリーだよね。

217:

神ストーリーですよ。ちょっと泣きましたもん。

|

加藤:

これ、こんな箱デカいんですねとか言ってイジろうと思っていたんだけど、いい話じゃないですか(家庭用版のパッケージを指しながら)。

217:

小学校のとき、なけなしのお金握りしめて『サンバ DEアミーゴ』をやりまくってましたからね!

加藤:

歳わかっちゃうよ(笑)。

217:

やばいやばい(笑)。

NRK:

すごいお話聞けますね、今日。

加藤:

どうですか、この番組良くないですか?

NRK:

やばいです。そういった、中さんの苦労話が聞けるのが嬉しいんですよ。

加藤:

たぶんいくらでもしたいと思いますよ、NRKさん相手だったら。

NRK:

じゃあ、『ソニック』で大変だったエピソードとかありますか?

217:

あー、聞きたい!