『このすば』の住民の1人になれるような「究極の物語体験」を実現したい

──これまでの話を踏まえて、またアバウトな質問で申し訳ないんですが、みなさんがVRでいちばん実現したいと思っていることはなんでしょうか。

田村氏:

究極は物語体験ですよね。

柏倉氏:

究極の物語体験ができたら……と言うと、言い方がアレですが。

最初に僕が思ったのは『このすば』(アニメ『この素晴らしい世界に祝福を!』【※】)で、みんなで乾杯している酒場があるじゃないですか。酒場のあのメンバーの1人になりたいなと。

それでカズマたちの後ろをついていって、どんな冒険をしているのか見てみたい。そういう物語体験をやってみたいんです。

今までの実際のVRでよくあるのは、シチュエーション体験ですよね。15分ぐらいでいちばんいいシーンを体験する。

でもそうじゃなくて、自分がやりたいのは、『このすば』のみんなにずっとついていって、一緒に冒険したいんですよ。視聴者として見るんじゃなくて、物語の参加者の1人として、その物語の世界を体験したいんです。

(画像はSTORY | 映画 この素晴らしい世界に祝福を! 紅伝説 公式サイトより)

田村氏:

原作物のゲームでたまに、オリジナルの主人公を作って本来の主人公たちと会ったりするものがあるんですけど、それがVRでできるという感じですか?

柏倉氏:

そうですね。じゃあどんな方法を採ればそれができるのか、ちゃんと答えは出ていないんですけど、そういうものをやってみたいなとは思っています。

岸上氏:

柏倉といつも話しているのは、今のVRゲームの主流というか、欧米VRゲームの主流って「体感」、つまりいかに身体で感じるかなんですよね。

これまでにある日本のコンテンツで言えば、15分程度でエヴァに乗るのも体感だし、『FGO』のマシュと遊ぶのも体感なんです。

でも柏倉の言っている「酒場の1人になりたい」というのは、体感というよりは、心がどう感じるかなんです。体感じゃなくて「心感」というか。

僕らが柏倉を中心にしてやっていることも、今のVRゲームの主流の体感ではなくて、どうやって心により強く感じさせるかだと思っていて。

そういう意味では、すごく能動的に何かを体感する必要はなくて。受動的でもいいから、VRだからこそ今までのメディアよりも心に強く刺さる経験ができればいいんじゃないかと。

|

柏倉氏:

VR HMDを使えば、もうちょっとそれができるかもしれない、その世界に行けるかもしれない、と期待して作っていたりはしますね。

……さっき言った「ゲームだと割り切っている」という話と矛盾しているのは、自覚しています。VRを使って「究極の物語体験」を生み出したいと思っているんだけど、今このHMDを使っても、『ソードアート・オンライン』みたいなフルダイブができるわけではないので。

なので今のHMDから逆算して作りやすい方向を考えると、「これはゲームですよ」って、どうしても割り切らないといけない。それを考えると、自分の理想は矛盾した位置にあるとは思いますね。

VRでは、雰囲気を伝える空間にたどり着くためのセットアップとして、ストーリーが必要だ

岸上氏:

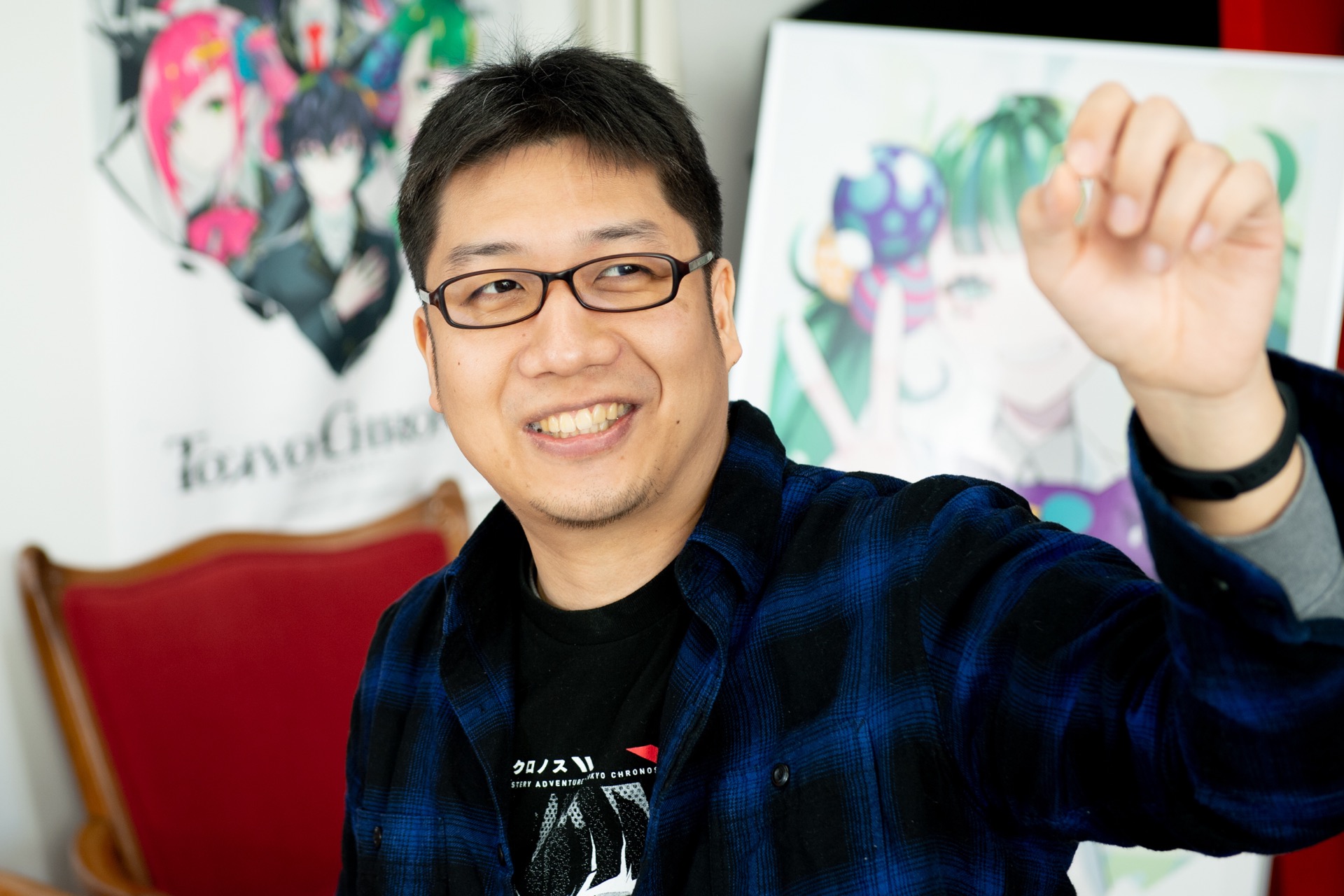

間違っていたら非常に申し訳ないのですが、おそらく今まで日本人が作ったVRゲームで、泣ける作品は『東京クロノス』と『Déraciné(デラシネ)』【※】の2作しかないと思うんですよ。

僕個人の観測範囲で、この2作以外ユーザーさんが「泣いた」というコメントを見たことがないんです。

SIE JAPANスタジオとフロム・ソフトウェアの共同制作で、『DARK SOULS』などで知られる宮崎英高氏がディレクターを務めている。

(画像はDéraciné Game | PS4 – PlayStationより)

VRでそういう反応をさせるための方法は1つで、雰囲気がすべてだと思います。VR以上に雰囲気を伝えられるメディアって、この世に存在しないですから。

この雰囲気を伝えるために、どういう空間にするか。それに必要なのは、セットアップとなる「ストーリーをどう作るか」なんです。このセットアップがなくて、空間しか作っていないVRゲームが多すぎるんですよ。

でも、それだと感情移入ができない。

雰囲気を伝える空間にたどり着くまでのセットアップとして、ストーリーが必要なんです。『Déraciné』はそれを本当に素晴らしく実現している。大好きな作品で大ファンです。

でもおこがましいこと前提で、『東京クロノス』はある一点において、僕は『Déraciné』を超えていると思っています。

|

これはネタバレになっちゃうんですけど、『東京クロノス』はずっと閉ざされた渋谷で、空が灰色の空間で進んでいって、最後の最後にものすごく青空のシーンになるんです。あのシーンでユーザーがボロ泣きしたって言うんですけど。

青空がカーンって見えるシーンが、完璧なんですよ。柏倉が作って、僕もすごく感動したんです。

『Déraciné』がほとんど同じ空間で進むのに対して、『東京クロノス』は最後の最後に違う場所に行って青空を見せちゃうので、それはズルいと思いますけど(笑)。でもそれで、感情移入が100倍ぐらいになるので。

普通のTVゲームの画面で同じストーリーを遊んでも、正直言って感動はしないと思います。セットアップとしてのストーリーによってたどり着いたあの青空の空間で、あの雰囲気を感じるからこそ、感動するんだと思うんですよね。

柏倉氏:

究極の物語体験の話とは少しズレるんですけど、空を仰ぎ見られるのは、VR HMDの強いところですよね。『東京クロノス』で、みんなで一緒に青空を見るというシーンがあるんですけど、他のゲームでは、共に一緒に見ることはできないですから。

青空が画面に表示されることはあっても、共に一緒に見ることはできない。そういう「仲間と一緒にやる」というシチュエーションが、VRではできるかなと。

|

『東京クロノス』では、プレイヤーを特別な存在としてあまり扱わないようにしたかったんです。

普通のアドベンチャーゲームでは、キャラクターが画面を挟んで自分と正対していますけど、『東京クロノス』の場合は自分を中心に円陣を組んでいるのではなくて、自分も円陣を組んでいる1人という雰囲気の演出をしているんです。

そういうふうに参加している感じを出すことで、その空間にいる雰囲気を出しているんです。

岸上氏:

監督がそういう演出をしたのはスゴかったと、僕は思うんです。

VRのゲームって、とにかくプレイヤーを特別にしたがるんですよ。でも特別になっちゃうと世界の中で浮いてしまうので、感情移入はできないですよね。

プレイヤーを仲間の1人にすると、その場の雰囲気に入っていって、感情移入できるんだと、たしかに思います。『東京クロノス』はそれをやりきっているんです。

|

柏倉氏:

特別な存在にすると壁を感じちゃうので。やっぱりプレイヤーなんだなって思われちゃうから。

もちろんプレイヤーではあるんですけど、自分とは違う物語の中のキャラクターに近づける工夫として、そういう配置の努力をしていますね。

僕がスクウェア・エニックスで演出をやった時は、演出って名刺に書くとディレクターになっちゃうので、「ステージング・ディレクター」という肩書きにしたんですが、やっぱりそういうステージング(その場面の見せ方をどう構成するか)みたいなものが、雰囲気を作るのかなと思います。

岸上氏:

『東京クロノス』の空間作り、雰囲気作りは、これまでのVRとは明らかに違いますね。

柏倉氏:

だから演出でどうしていくかが、今はVRではすごく大事なんじゃないかと個人的には思います。

ディテールをリアルにするのも大事かもしれないけど、そんなに大きなバジェットというかリソースがあるわけじゃないので。その中で僕らができることは、空間の位置や演出による、根本的な雰囲気作りなのかなという感じはします。

岸上氏:

VR業界って、今はプログラマーの方が多くて、演出家があまりいないんです。

『東京クロノス』がイレギュラーだったのは、柏倉という演出家がいたからなんですよ。今作っている『ALTDEUS』は、ここにいる3人が演出家ですから。

演出家の多いVRチームって、世界的にもあんまりないなと。演出家がトンチを効かせられるところに、この3人が参加している意義があると思っています。

『東京クロノス』で切り捨てたものは「実在感(プレゼンス)」だった

──さっきの『このすば』の話とキャラクターの円陣の話で、みなさんのやりたいことはだいぶ見えてきた気がします。では逆に、『東京クロノス』を作るにあたって明確に切り捨てたものは、何かあるんですか?

柏倉氏:

切り捨てたものは……実在感(プレゼンス)です(笑)。いちばんVRにとって大事だと言われる実在感は切り捨てました。

──それは何とのトレードオフだったんですか?

柏倉氏:

快適性ですね。

結局、今のVR HMDが目にレンズを当てて90fpsぐらいの映像を見るという形なので、目に刺激があるのは当たり前なんですよ。解像度にも限界がありますから、あまり頻繁にキャラクターが手前に来ると酔いやすかったりするんです。

それでいちばん最初に言ったように、字幕を遠くに置くことでプレイヤーへの寄り目の負担をなくす。

|

そうすると今度はキャラクターが小さくなっちゃうので、キャラクターを3.5倍にする。そうしたら巨人になっちゃうので背景も3.5倍にする。至近距離に来た時には3.5倍のさらに半分になったり、ちょっと調整はしてるんですけど。

それで初めて快適性がなんとなく担保されたというのがあって。その代わり、VRの圧倒的強みである実在感は消えました。

でもVRの強みである実在感を失っても、VRを長時間やりづらいとか、VRで文字を読みにくいとか、そういったハードルは越えないといけないと思ったんです。そっちのほうが重要というか。

ゲームを遊んでくれなかったら、VRであろうがなかろうが、もう終わりなので。

──たしかにそうですね。

柏倉氏:

あとはテンポですね。たとえば誰かが物を持ってきてくれるという場面があったとして、相手が近づいてきて自分に渡してくるのをずっと見ているだけの状態が続くよりも、テキストで「持ってきた」と説明したら、次の瞬間には目の前に相手が現れて、自分の手に物を持っているほうがクイックで快適だろうと思ったんですね、VR以前の問題として。

そこをクリアーしないと、VRで空を仰げるとか、自分が仲間になったように感じられるという感覚はたぶん得られないだろうなと。

だからキャラクターをフェードアウトさせて、次の瞬間には違うところにいるとか、そういうふうにしちゃいました。個々の動きをモーションキャプチャーで撮るのが大変だったから、といった理由もあるんですけど。

でもその表現が、テキストと共に物語を進めるという形式との相性も良かったので、テンポを意識して実在感を削ったというところはありますね。

|

──そもそも『東京クロノス』が目指していたところは、どういうものだったんですか? 最後に青空が出てくるという部分からの逆算だったのですか?

柏倉氏:

目指していたのは、会話劇ですね。物語が進んでいる世界に自分が呼ばれたとして、その会話が面白いかどうかが、いちばん肝だったんですよ。会話がほとんどなので、やっぱりそこが大事だった。

だから音が入って、セリフが入ってくれて、それでやっと「いけるかもしれない」と思いました。

逆算という意味では、最後に青空が出てくるんだったら、じゃあ「それまでの世界は朝とも昼ともつかない曇天にしよう」と、美術の小島伸一さんから提案をいただいて。

そうすると、雲を描かなくてもいいし、光の方向も意識しなくていいし、影も落とさなくていい。そういうスペック上の要求でどんどん決まっていったりしました。

わりとたまたま上手くいったところもあるんですけど、最後は綺麗にしたいよねというのがあって。そこは流れを作ったつもりです。

|

僕がVRの技術者じゃなくて表現から考える人間だったからこそ、実在感を削るみたいなことができたのかも、と思うこともなくはありません。実在感をまず大事にしたい技術者の方だったら、絶対にやらないと思うので。

そのへんの嘘のつき方って、アニメ的なんですよ。キャラクターを少し望遠気味にするとフラットに見えるとか、ちょっとキャラクターを大きくしたらアニメっぽく見えるんじゃない? とか、いろいろと工夫していましたね。

でも実際にやってみると、現実空間にアニメキャラクターが立っているというよりは、アニメの空間に自分が入っているという、不思議な感覚を得ることができました。ヘンな感じはするけど、意外にいけるんじゃない? って。

ただ、周りからすごく褒めてはくれるんですけど、これはあくまで1つの例でしかないのかなって、自分では思っています。

新作の『ALTDEUS』はキャラクターと物語を大切にしつつ、ゲームらしさも意識したい

柏倉氏:

今回の取材のテーマは「VRはアニメを超えるストーリーメディアになれるか」だと企画書に書いてありますけど、自分で実際にやってみて、やっぱりどんどんチャレンジが必要だとは思いますね。

岸上氏:

『東京クロノス』って「別にVRでなくてもいいじゃん」とよく言われるんですけど、でも実際、VRじゃないと感動しないんですよね。それはけっこう明確に思います。

田村氏:

もしVRじゃなかったら、「自分が別のキャラになった」という印象は、すごく薄まっていたと思います。プレイアブルキャラが切り替わるところの印象が薄くて、全員に感情移入はできない気がするので。

岸上氏:

『東京クロノス』は2周目に、プレイヤーがいろんなキャラの視点に憑依していくことで、この子はこんなことを考えていたんだという真意が明らかになるんですよ。そのへんは非常にVRらしいなと思いますね。

|

柏倉氏:

別にVR以外でもできないわけじゃなくて、アニメにしたらしたで、ぜんぜん違う表現になるとは思うんですけど。

田村氏:

でもその場合は、映像がめちゃくちゃ上手くないと、変化のない絵面になっちゃうと思いますよ。

柏倉氏:

回想はアニメのほうが作りやすいよね。『東京クロノス』の回想は、影絵人形劇になっちゃったので。

あれは「どうすればいいんだ!?」って、ものすごく考えたんですよ。

リソースがないのに、学校の先生を出さなきゃいけないとか、父親を出さないといけないとか、父親のキャラクターデザインはないけどどうするの? とか。

最初は、色違いのパティ【※】を使って立体でやろうと思ったんですよ(笑)。

(画像は東国ユリア(CV.柚木尚子)|キャラクター|東京クロノス VRミステリーアドベンチャーゲームより)

田村氏:

色違いのパティ(笑)。

柏倉氏:

そうやって人形劇みたいにしようと思ったら、ちょっと違うなと。現実的にも難しいし。

それで小島さんにキャラクターのシルエットだけを描いてもらって、影絵にしたんです。

──個人的にはあの回想は、屋上遊園地を舞台にしたシチュエーションも含めて、上手くハマっていたと思いましたが。

柏倉氏:

そう言ってもらえると良かったかなと思うんですけど。

本当に『東京クロノス』は最初、受け入れられないんじゃないかと思ったんです。VRの強みは捨てているし、キャラクターはあんまりリアルに動かないし、フェードアウトしてまたどっかから現れるし。要は型破りだったので。

東京ゲームショウに出展した時に、VR界隈の人たちがやってきてくれたんですが、絶対にボロクソに言われるだろうと思っていたら、文字の読みやすさとかをすごく褒めてくれて。「えっ、ウソでしょ?」と思うぐらい。

その時は本当に嬉しかったですね。

──いい意味で吹っ切れていて、LAMさんのキャラクターデザインも含めて、すごく統一感が取れていると思います。

柏倉氏:

なのかもしれませんね。VR畑じゃない人が作るとこうなるんだよ、みたいな感じに、結果的になったのかなと。

|

岸上氏:

ただ、『東京クロノス』はさすがに割り切りすぎているので、新作の『ALTDEUS』はもうちょっとVRらしいものになっています。『東京クロノス』の良さは踏襲しつつ、VRらしい良さもちゃんと示していますので。

もっとゲームにしたいね、というのがあるので。そこは明確に意識していますね。

──ゲームにしたいというのは、インタラクションがあるということですか?

岸上氏:

そうですね。VRらしさも大切ですけど、ゲームらしさも同様に大切なんですよ。

|

──MyDearestのみなさんが、VRだけにこだわっているわけでもなくて、いったい何にこだわっているかというのが、感覚としてなんとなく分かってきた感じがします。

柏倉氏:

やっぱり物語ですね、それで言うと。

キャラクターと物語をこういうものだって伝えるのを優先したいので、他のものは逆に捨てた、というのはありますね。

──逆に、死守したところはどこなんですか?

柏倉氏:

死守したのは、キャラクターの綺麗さとか可愛さと、あとは会話劇に立体感を持たせることですね。今まで画面を手前から見ていたアドベンチャーゲームの世界に、自分も画面の向こうに行くことができますと。でもそれは、結果的になったものなのかな。

岸上氏:

こういうことを感じさせたいというのが明確にあって、それを感じさせる作りというのは、すごく映像的ですよね。ある意味、VRらしくないというか。

柏倉氏:

VRらしくはないです。VRらしい方向性ではないんだけれども、キャラクターの存在感というか、生きている息づかいみたいなものは感じてほしいというのが、がんばったところですね。それができたかどうかはともかく。

|

だから新しい『ALTDEUS』についても、そのへんのキャラクターについてはすごく注意して作りたいと思っていますし。キャラクターと物語ですね。

──ただ一方ではFPSも、映画の中に入り込んだようにキャラクターがしゃべるわけじゃないですか。それとはどう違うのでしょうか?

柏倉氏:

目指しているものは同じかもしれないですね。でも使っている道具が違う。道具が違うから、手段も自ずと変わってくる。

物語をやりたいというのはすごく根源的なものだと思うので、VRだからこそ物語をやりたいっていうわけじゃない。だからVRでしかできないことに、僕自身がすごくこだわっているわけではないというのは、その通りです。だけれども、VRでやったらより面白くなることは、たくさんあると思うので。

──VRはあくまでツールの1つだと?

柏倉氏:

完全にそうです。だから、もしさらに新しい道具が出てきたら、その新しいテクノロジーで何かやれたら面白いなと思っていたりはします。それがARなのか、VRなのか。それともまた映画に戻ってくるのか。

だけど、VRのような新しい場所に僕たちの力を投入していくというのは、すごく意義のあることだと思っていて。

新しい場所には大抵技術者の方が多い傾向があって、アーティストや演出家と呼ばれる人たちは少ないんですよ。そういう場所に僕らが力を発揮しに行くというのは、新しい場所で何かを表現したいと思っている技術者の方たちにとっても表現の場を広げることになるだろうし、いいことなんじゃないかなと。

だから今から数年後には、アニメーションの作り方を変える仕事をメインにしているかもしれないし、自分が何をやっているのかは分からないですね。物語を伝えたいというのは根本的に変わらないと思いますが。

人間は一回しか生きられないけれど、物語を通して何度も別の人生を体験しようとしている生き物だと思っています。そういうものをやっぱりやってみたいですよね。

|

──「キャラクター」よりは「物語」なのでしょうか?

柏倉氏:

キャラクターも物語も紐付いているものなので、別のものではないと思います。

物語はキャラクターが織りなすものなので、そこを切り離して考えることはできないですね。男と女、男と男、女と女がいたら物語になる。そういう中でキャラクターを描きたいですね。

それがVRだったら、今まで僕が平面の映像の中で立体感のあるキャラクターの存在を追求してきたものに、ちょっとでも近づけないかと。

CGアニメをやっている時でも、どうやったらこのキャラクターが生きているように感じるかを意識していましたから。

手前に飛んできたものが画面から飛び出してウワッ! と思う瞬間が映像でもあるんですけど、それってVRみたいなものなので、通じるところはあると思います。(了)

|

MyDearestが2017年に発表した同社のデビュー作『Innocent Forest』は、「VR×ライトノベル」をコンセプトとして、VR空間の中で小説を読みながら、3Dアニメーションによる“挿絵”を楽しむという、極めてユニークなコンセプトの作品だった。同社はスタートの時点から一貫して、「VRによる物語体験」を追求しているのである。

1980年代、『ドラゴンクエスト』という1本のゲームソフトが、日本中の多くの人々に、本や映像ではなくゲームを通じて「物語」を体験できることを知らしめた。それと同様にVRでも、VRと言えば一般的にイメージされる「体感」とは異なる、「物語体験」を提供できるはずだ──。今回の取材からは、MyDearestのスタッフによるそうした思いが強く伝わってきたように思う。

年を追うごとに規模を拡大している同社は、『東京クロノス』で世界から注目を集める存在となり、現在は3DCGアニメーションの演出家たちが加わることで、さらなる表現の高みを目指そうとしている。そうした同社が2020年予定で現在制作中の『ALTDEUS: Beyond Chronos』で、いったいどのような「物語体験」を提示してくれるのか、楽しみだ。

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応

【あわせて読みたい】

川上量生×GOROmanが語る「VRとAIがもたらす最適化された世界」とは?──仮想現実がディストピアになるほど人類は幸福になる!そう遠くない未来、我々は現実世界ではなく、仮想現実に生きているという。とすると、その未来には一体何が待ちうけているのだろうか──?

そこで話を伺ったのが、Oculus創業者のパルマー・ラッキーにまったく予定になかった「Oculus Japan」を立ち上げさせたという逸話を持つ日本VR界の風雲児・GOROman氏。そして、現在はカドカワ社長やドワンゴCTOなどを歴任する川上量生氏である。

全裸で会議にでたり、おじさんを抱きしめたり、AIに媚を売りながら課金したり、「生身の人間が気持ち悪い」と言い放ったりもして……そのキワドい(?)発言の数々が示す恐るべき未来像は、ぜひ本文を確認していただければと思う。