『Fate』システムはストーリーとキャラクターコンテンツの「いいとこ取り」

──松永さんは著書の中で、キャラクター個々のストーリーの重要性を強調する一方で、「やはりメインストーリーはちゃんとあるべきだ」と書かれていますよね。

一方で『艦これ』や『アイマス』のように、メインストーリーがなくてもIP

として成立している作品もあるわけじゃないですか。このあたりの作品との違いはどうお考えになっているのでしょうか。

松永氏:

今挙げられたタイトルなどの、いわゆるキャラクターゲームは、意図して想像の余地や行間を残していると思うんですが、『チェンクロ』を作るときには「もうとにかく行間は全部埋めちゃおう」という話をしていました。

行間の多いもの、二次創作的な面白さを生み出すものって、楽しむモチベーションがあって想像力があって、作品への親和性が高い方はすごく楽しめる一方で、そうでない方はなかなかついていけないとも思っていまして。

|

『チェンクロ』はスマホで誰でも楽しめる王道RPGを目指していたので、行間がありすぎると、たぶん「どんな人も楽しめるRPG」にはならないんじゃないかと思ったんですね。「行間を想像できないと楽しめない」のでは、「誰でも楽しめる」とは言えないだろうと。

だから、メインストーリーはあえてしっかりと細かくやるし、その間をつなぐキャラクターストーリーでもあまり余白は残さないようにしました。

一方で『Fate』シリーズって、ボリューミーなストーリーがちゃんとありつつも、英霊たちの行間はやっぱり設けられていますよね。

奈須氏:

『FGO』は「いいとこ取り」なんだと思います。2008年ごろ、ストーリーを極力排除したキャラクターや二次・三次創作がメインストリームになったとき、僕は正直「ああ、それでいいんだ」と敗北感を感じていました。たしかに今の時代に合っているとも思いましたし。

作家がひとりでコツコツ話を作っても、自分とチャンネルが合う人間しか楽しめない。でもこの「キャラクターコンテンツ」だったら、チャンネルが違う人間でも全員楽しめる。

これが新しい「場」なんだ、じゃあ自分はライブステージの外側、二階席の方で自分を楽しませるライターやってればいいなー、と。それもあって、さっき言った「20万人だけにウケてればいいかな」という意固地な思いがあった。

でも、ちょうどそのときに「アプリやって」と言われて。まあ、一度もやらずに全否定するのも大人げないということで、『チェンクロ』を遊んだら「おもしれえじゃん!」となって。

これだったら、「ストーリー提供型でありながら、コンテンツ提供型にできる」と思ったんです。そこからは本当にクルッ!と手の平を変えました。

──その「いいとこ取り」をするうえで、どういった工夫や配慮をなされたんですか。

奈須氏:

基本的には「ユーザーの夢に応える」というのが第一ではあります。キャラクターコンテンツ的には、「古今東西の英雄を使う」ということ自体がズルいですよね(笑)。英雄は人類規模の共通認識なので。

『Fate』は人類史の共通認識を使ってドラマもキャラクターも作っているので、ラクをしているんですよね。『Fate Stay/night』のころ、何度か取材で言っていたのは「奈須きのこに唯一いいところがあるとしたら、それは文才じゃなくて『Fate』システムを作ったこと」というものです。

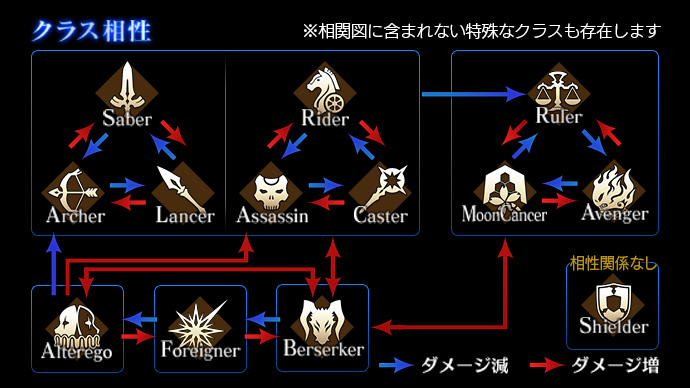

7つのクラスに、英霊をそれぞれ当てはめて召喚する。当時は、その発想の著作権で食っていけるんじゃないかとまで思っていました(笑)。

でも実際、そのシステムは『FGO』でキャラクターコンテンツになってしまって。「その英雄、そこに当てはめるんだ」みたいな驚きだとか。それだけで面白いのに、そこからちゃんとストーリーも出てくるし、キャラクターも立ってくる。

松永氏:

『Fate』システムは本当にすごいです。

奈須氏:

当時は「ライターとしてはともかく、あのシステムだけはたぶん胸を張れますよー」なんて言っていたんですけど、10年経って「本当にそうだったわ」ってなりました(笑)。

松永氏:

いま説明されてハッとしました。三国志や戦国時代のゲームでストーリーを作るときって、その武将や英雄たちの歴史上のバックボーンがあるのでたしかに作りやすいんですけど、やっぱり天井があるんですよね。彼らが辿った人生以上のドラマには、どうしても仕上げられないという側面がありまして。

奈須氏:

そうですよね。

松永氏:

かといって、単純にカードゲームみたいな感じで武将を召喚して戦わせるというのだと、どうしても浅さが透けて見えてしまうというか。

『FGO』も基本は「召喚して戦わせる」ですけど、このシステムによって深みが出ているんですね。たしかに僕もユーザーとして、「なんでこの英霊が、このクラス!?」みたいな想像を楽しんでいたのを、改めて思いだしました。

『鬼滅の刃』は「テーマコンテンツ」

──奈須さんからすると、たとえば『鬼滅の刃』はストーリーコンテンツなのか、キャラクターコンテンツなのかどっちなのでしょうか。

奈須氏:

あれはどう見てもテーマコンテンツですよ。

──なるほど、テーマコンテンツ。それはどういう意味なのでしょうか。

奈須氏:

『FGO』の1部が終了したころに、インタビューで「いま一番好きなコンテンツは?」と聞かれて『鬼滅の刃』と答えた覚えがあります。読んで感性が合う人には絶対面白いから、「読めばわかる」とだけ答えたんです。

作者の吾峠さんのあらゆる配慮が行き届いていて、悪人にしろ善人にしろ、どんなキャラクターにも嫌悪感が湧かないんですよ。それに加えて、吾峠さんの感性が活きているものなので、あの人の価値観、あの人の言いたいこと、あの人の心の優しさというか、その信念が分かる人だったら絶対面白い。

とはいえ、合わない人は絶対いるから、そういう人には「漫画として何が面白いか」と問われると強くお勧めはできない。だからとにかく読んでみて、感性が合うんだったら間違いなく最後まで目が離せないはずだ、と。たとえ物語がどんな結末を迎えようと、そのテーマ……作家の感性だけはブレないだろう、とたぶん、一巻を読んだ漫画読みの人はみんな思ったんじゃないでしょうか。

松永氏:

あの世界の死生観とか、特に良いですよね。以前、とにかくキャラが不条理に死ぬ物語が流行りましたが、さらにその先にあるというか。

奈須氏:

そうですね。あの死生観をもうちょっとハードに、娯楽的あるいは露悪的にやる作家さんもいらっしゃいますが、『鬼滅の刃』は死を娯楽として扱っていない。斬られたら死ぬし、目の前で家族を奪われれば心が死ぬ。ごく当然のものとして扱っている。

ドライで無常観に満ちているんですけど、そういう困難を前にして「何をするべきか」「どう考えるべきか」を、とても真摯に伝えようとしている。善人も悪人も乱舞する漫画ですが、どこを見ても嫌悪感が湧かないのは、『人を貶めようとする悪意』が作品内にないからです。最大の悪である無惨ですら、「他人が幸せだから汚したい」なんて思考は一切ない。単純に「生きたい」だけの害悪として描かれている。

あれ。でもこの対談にこの話、必要? いや、ここから丸一日、2020年のジャンプがいかに凄まじかったか、語っていいならしますけど(笑)。

──すみません(笑)。でも、せっかくの機会なのでお聞きしたくて。松永さんはどのあたりが刺さったのでしょうか。

松永氏:

やはりあの独特な死生観の素晴らしさです。死ぬから刺激的でしょ、死んだから泣けるでしょ、ではなくて「一生懸命生きたね」という。

決してわかりやすい感覚ではないと思うんですが。ストーリーが王道だから、キャラが魅力的だからとかもあると思うんですけど、それでもやっぱり、この世界観が、これだけのユーザーに受け入れられて喜ばれている状況ってすごいなと思います。

奈須氏:

『鬼滅の刃』の根底にある死生観や無常観は多くの人が持っているものだと思います。吾峠さんの素晴らしいところは、それを「善性」で描いていることではないでしょうか。

『ジャンプ』という媒体において、あそこまで善性を貫き通して描かれた漫画が、多くの読者に読んでもらえたのは、本当にいいことだと思います。それでいて、「人生って無情なことが起きるよ」ということをも提示する。

「誰もお前には優しくしてくれないけど、だからといってお前が他人に厳しくする権利はないからな」という。要するに、鬼側のキャラクターと、柱という期待されているキャラクター、「お前はどっちになりたい?」「どっちがみっともないと思う?」という問いかけを、若い子にやってあげられるのはすごく良いことだと思います。

──なるほど、そういう問いかけが描かれているのがテーマコンテンツであるということなんですね。そのテーマを伝えるにあたってなされている工夫などは、どのように読み取れるのでしょうか。

奈須氏:

技術的なことで言うと、「キャラクターの感情をセリフにしている」ということですね。『鬼滅の刃』では、それがすごく分かりやすいんです。逆に、短編集では明らかにそれをやっていない。

あそこまで作風が違うということは、あえてそうしていると思うんですよね。だからこそ、多くの人に理解してもらえる。感情を台詞にする、ということは本来難しくて、「いまとても怒っているけど、これを声に出して伝えたら怒りの重さが変わってしまう」ということも往々にしてある。日本語は特にそうです。それを『鬼滅の刃』では力強い言葉で、大上段で斬りかかる道を選んだ。少年ジャンプという場において、それはとても強いことだったのではないでしょうか。

この文法って、『覚悟のススメ』の山口貴由先生が『シグルイ』を始めたときにやった、「小説のモノローグを漫画に落とし込む」という技法に近いんだと思います。

小説の最大の利点は、感情を文字にできること。それは映像では絶対にできない。感情を映像で表現せずに、全部セリフで言うのなら演技は必要なくなりますから。

でも、『シグルイ』はそれをあの画力で、あの緊迫感でやってのけたんです。「うわー、これすごいことやってる!」って、多くの漫画家がショックを受けたはずです。ライターである自分でさえもショック受けましたもん。

「これやっていいんだ」となって、それをエンタメに落とし込んだのが冨樫先生の『HUNTER×HUNTER』のキメラアント編終盤戦ではないでしょうか。キメラアント編の後半、連載が再開してから明らかにモノローグが増えていますし。さらに、その文法を善性を軸にしても描けると証明したものが『鬼滅の刃』なのではないでしょうか。

……長くなっちゃいましたね。あくまで自分がそう感じているだけの所感なので、資料にはせず、与太話として流してください。

──いやいやいや、素晴らしい視点だと思いますし、とても面白いです!

奈須氏:

でも、僕はそう感じています。『鬼滅の刃』は突然現れたものではなく、今まで漫画界が培ってきた色々な努力、技術、感動を食べて育ってきた『とあるひとりの漫画家』が描いた、最新漫画のひとつ、なんだって。

──でも、吾峠先生がそれを最初から計算してやったようには感じられませんよね。

奈須氏:

そうなんですよね。ただ、「感情をセリフにしよう」というのは確実にあるかとは思います。それ以外のところは単純にハイブリッドで、吾峠さんはまだ30歳くらいでしたっけ……? その年齢だからこそ駆け抜けることができたんじゃないかと。

最終決戦に入ってからの連載は毎週毎週、ものすごい緊迫感でした。それは油断してたら人が死ぬからなんです。僕も、毎週頭にコンビニに行って『ジャンプ』を買うという、小学生みたいなことをやっていたんですよ。

──たしかに、「油断したら人が死ぬ」という緊迫感はすさまじかったですよね。

松永氏:

各キャラの描きたい信念をちゃんと見せて、物語の文法的に消化している途中でも、「ここでやっぱり死ぬんです」と描くのは、無常観と同時に緊張感も生んでますよね。

ちょっと前の、突然死ぬ系のやつは、逆に効果的なタイミングで殺そうとするから、一周回って読めるというか。『鬼滅の刃』の描き方は、作者さんの世界観を掴めないかぎり、読者は予想ができないですよね。

奈須氏:

でも多分あれ、予想はされてるんですよ。

松永氏:

えっ、そうなんですか。

奈須氏:

『鬼滅の刃』の呼吸法って、「漫画的なウソ」じゃないですか。みんな、呼吸を鍛錬したってあんなことはできないと分かっているけど、あの世界の絶対条件として受け入れていますよね。

でも一方で、『鬼滅の刃』ではリアリティーラインが初めから徹底されている。例えば人間は腕を切られれば出血死する。例えば鬼は不死身だけど首を斬れば死ぬ。例えば柱と新米と上弦がいたら、まず一番弱いやつが死ぬ。現実的に考えれば、それは当たり前ですよね。

その絶対条件が初めから徹底しているからこそ、作中にどんな呼吸法や強そうな描写があっても、みんな最終決戦をドキドキして観ることができた。

「戦いになれば死人はでる。そして、若いやつ、弱いやつから死んでいく」という流れ。その空気は読者にも伝わっているので、無限城編はあんなに、毎週「やめてやめて」と目を覆いたくなるような展開になっていましたよね。だから読者のみんなも本当は分かってたんですよ。「たぶん、半分は生き残れないだろう」と。

それが漫画的な技術とかじゃなくて、吾峠さんが誤魔化したくないことなんだろうし。

松永氏:

なるほど!

『チェンクロ』4年ぶりの新章スタートの門出に

──ちょっと脱線してしまいましたが、今日の対談のテーマでもあった「物語」について、おふたりがなぜここまでこだわりを持っているのかをお聞きしたいです。

奈須氏:

自分の場合は、単純に「物語の力」を信じているからです。子供のころから素晴らしい物語に出会ってきて、そのときの興奮や感動を、自分も届けたいという気持ちです。

あとは身も蓋もないですが、自分はそれ以外の能がなかったということもあります。もし自分にもコミュ力があったり、システムを考えられる力があったら、普通にもっとシステムの面白いゲームを作ってますよ(笑)。

それでも、別に物語至上主義者というわけではないです。だって、『デモンズソウル』も大好きですからね。大事なのは世界観なんじゃないかなー。

松永氏:

僕は奈須さんとは逆で、自分で物語を描ききれる人間ではないんです。僕にとっての一番の原体験は、すごいレベルの人たちに混ざって遊んだテーブルトークRPGでした。

ゲームのシステムだけがドン!と置いてあるだけなのに、ゲームマスターとプレイヤー同士のやりとりだけで、面白い物語が生まれていく。別に誰も物語のプロじゃない。でも進めていくうちに、ひとつひとつのやりとりが奇跡のように積み重なっていって、最後にはとんでもない感動の物語が生まれることがあって。

でもこのライブ感でできた感動って、その数人でしか味わえなくて。「こんなに面白いのに、この感動にたどり着ける人がこの世にどれくらいいるんだろうな?」と。

「この感動をどうやったら誰しもが手軽に楽しめるようにできるだろう?」というのが、自分のゲーム作りの命題です。僕はゲームシステム屋なので、それを何らかの仕組みで再現できないかなと試行錯誤しています。

──最後に、今日のお話を踏まえたうえでの、今後の方向性なんかをお聞きして締められればと思います。

松永氏:

『チェンクロ』は4年ぶりにナンバリングの第4部がスタートしたんですけど、今日こうやって奈須さんと話をさせていただいて、改めて自分たちの作ってきたものが、胸を張ってRPGなんだと思えました。だから、この対談をきっかけに『チェンクロ』に興味を持ってきてくれた人には、「いつ始めても面白い作品だから、ぜひ遊んでみて!」と言いたいです。

ただ、『FGO』の方が、「今を楽しむ」仕掛けや工夫──ライブ感を高めるために、いろんな仕組みや判断がなされているなと改めて感じましたし、すごく学ばせていただきました。

──そうですね。でも逆に『チェンクロ』の方が、今からやるって意味では、ある程度やりやすいものにはなっているっていうことですね。

松永氏:

RPGとして親しみやすい部分はあるんじゃないかなと思います。でも『FGO』は、プロローグからして、今読んでも衝撃を受けることは間違いないです。そこから先もずっと面白いですし。だから、個人的にはどっちも今から楽しめるんじゃないかと思います!

奈須氏:

ありがとうございます。あのころの最大風速を味わうことはもうできないけど、基本的には常に面白いものを目指しています。

状況が揃えば、あのころよりももっと面白いものを提供していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。『FGO』は、最後までそれを貫き通すスタイルでいきます。

松永氏:

うちも、今楽しんでくれている方たちに向けて、長くやってきたタイトルならではのやり方を考えながら、きちんとしたものを作っていきたいですね。

「どこまでいってもオンライン」だけど、「いつでも安心して楽しめる」ものを、届けていきたいと思います。(了)

|

『チェンクロ』や『FGO』といった作品が、いかに”最先端のエンターテインメント”なのか。これは奈須氏自身も対談の中で語っていたことだが、今回の取材を通して、それを改めて確認できたのは、最大の収穫であったかもしれない。

ゲームは、最先端のエンターテインメントであるがゆえに、さまざまな技術やプラットフォームの恩恵、あるいは制約を一身に受けるメディアである。

今回の対談は、スマートフォンという新しいプラットフォームに対して、ゲームの作り手である彼らが、いかにして向き合い、苦心してきたのか。その一端が伺い知れる内容であったようにも思う。

『FGO』の成功にしても、奈須きのこという唯一無二の才能・作家性によるところが大きいのは確かだろう。しかし、それだけではない。『チェンクロ』から受け継いだ仕組みや、スマートフォン=オンラインであることを活かしきった設計思想や運用。それらががっしりと噛み合ったからこそ、今の形があるのではないか。

そして、自分の信念を曲げずに、自身が面白いと思う形を貫き通した松永氏。彼の拘りがなければ、今日のスマートフォンゲームは、またちょっと違った形になっていたかもしれない。

時代を切り拓いたクリエイターたちに、尊敬と感謝の念を新たにしつつ、本稿を締めくくらせていただきたい。

©SEGA

©TYPE-MOON / FGO PROJECT

関連記事:

【寺田P×奈須きのこ:対談】庵野「シャアをエヴァに乗せて」→スパロボPはなぜ断ったのか!? Pが語る原作とゲームの狭間の葛藤。そしてFGOがスパロボから継承したもの

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応