13日周期で死亡していく6人の少女たち。彼女たちを救い出す方法は、謎解きと考察を駆使し、彼女たちが巻き込まれた事件の真相を解き明かすしかない――

そんなミステリー作品『Project:;COLD』が2021年3月1日に完結した。

|

『Project:;COLD』は、いわゆるARG(代替現実ゲーム)と呼ばれるジャンルの作品だ。国内のARGとしてはおそらく最大級の規模で展開され、TwitterとYouTubeで物語がリアルタイムに進行していくというのは、世界的にも前例がないと思われる。

「TwitterとYouTubeで物語がリアルタイムに進行していく」というのがどういうことかと説明すると、登場キャラクターであるガールズバンド「都まんじゅう」のメンバー6人は、全員自分のTwitterアカウントを持っており、参加者は少女たちの日常を垣間見ることができたのだ。

ヒカリとななのオフショット!

— 岩永静 (@iwanaga_sizu) November 16, 2020

かわいすぎる!!!!

流石は国民的バンドのリーダーと

将来の人気女優さん🤣#文化祭実行委員バンド pic.twitter.com/NdchI4UptL

それだけではなく、リプライやDMで実際にやりとりをしたり、ときには裏アカウントを見つけ出したりなど、SNSならではのギミックが多く仕込まれていた。

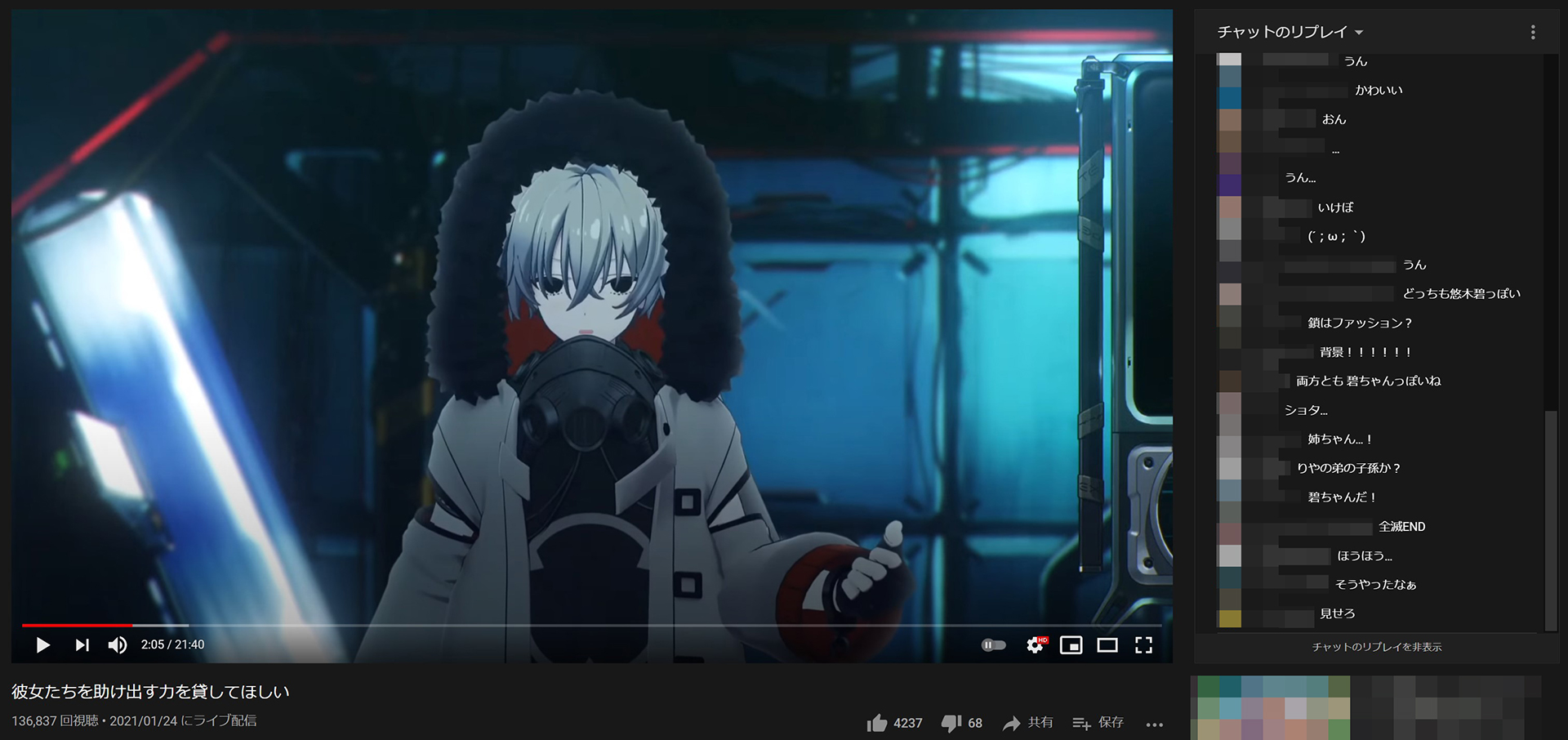

そして物語が大きく進展するときにはYouTubeの「みやまんチャンネル」に動画が投稿され、参加者は謎解きと考察を駆使して事件の真相に迫っていくこととなる。

最終的には「イオリ・ハートフィールド」というキャラクターと参加者の協力により、死亡してしまった6人の少女全員を救い出すことに成功する。一部の動画はライブ配信され、同時接続数が10,000人を超えるものもあった。

そんな本作の総監督を務めるのが、ゲームクリエイターの藤澤仁氏だ。氏は1998年より堀井雄二氏のアシスタントとして「ドラゴンクエスト」シリーズのシナリオ制作に参加し、スクウェア・エニックスで『ドラゴンクエストIX』から『ドラゴンクエストX』のVer.1までのディレクターを担当した人物だ。

その後、同社にはスマートフォン向けゲーム『予言者育成学園 Fortune Tellers Academy』を手掛けた後、同社から独立してゲームシナリオに特化した会社「ストーリーノート」を設立する。なお、本作はストーリーノートの処女作となる。

|

実は『Project:;COLD』に藤澤氏が関わっていることは、物語が完結するまで伏せられており、かつとある理由により大々的なプロモーションを行ってこなかったため、『Project:;COLD』の制作・運営に関する情報はほとんど出ていなかった。

そこで今回、本作の完結を記念し、プロデューサーの平信一を聞き手とした対談企画をお届けする。

平は電ファミニコゲーマーの編集長でもあるため、読者にとっては違和感を覚える肩書かもしれないが、そのあたりの経緯も今回の対談で語られている。

しかし何よりも注目してもらいたいのは、堀井氏の弟子である藤澤氏が、どういった思いで『Project:;COLD』を企画したのかである。

「今後ディレクターを担当するのは、おそらく『Project:;COLD』だけ」と語る彼に、企画経緯から今後の展開まで、物語が完結したからこそ語れる思いを訊いた。

聞き手/TAITAI

編集/クリモトコウダイ

カメラマン/佐々木秀二

当初、総監督をするつもりはなかった

さて、そんな私たち

— 佐久間ヒカリ (@hikari_miyaman) February 8, 2021

都まんじゅうですが……

謝恩会のライブに向けて本気で

練習するために、今日からしばらく

Twitterを封印しようと思います!

Twitterでいろんな人と出会えて

本当によかったです!😆

またいつか会いましょう!

平信一(以下、平)氏:

ついに終わってしまいましたね。

藤澤仁(以下、藤澤)氏:

終わっちゃったね。あっという間だった。

平氏:

まずはお疲れさまでした。

藤澤氏:

ありがとうございます。平さんもお疲れさまでした。いろいろ大変なこともあったけど、ひとまず無事に完結できてよかったです。

平氏:

最初、藤澤さんは「総監督はやりたくない」と言われていましたけど、本当に最後までありがとうございました。

それにしても、あまりに挑戦的な要素が多すぎて、本当にどうなるか分からなかったですからね。視聴者の反響がある形になって、本当によかったです。

藤澤氏:

今回の『Project:;COLD』は、自分で企画したプロジェクトではあるんだけど、当初僕は監督をやるつもりはなかった。あくまでもシナリオだけのつもりでいたから、監督は誰か適任を探してくれるだろうと思っていたんですよ。

だけど、その適任の監督は最後まで現れなかった(笑)。

|

一同:

(笑)。

藤澤氏:

だから、なんというか、結局やらざるを得なくなって総監督をやったっていういきさつだと思っているんですけど。

というのも、僕は「ドラゴンクエスト」のディレクターを終えたときに、「もうディレクターは引退だ」と思っていたんですよ。性に合わないので、今後はシナリオだけに専念したいと。この話は、平さんにも散々していたはずなんですけど(笑)。

平氏:

そうですね。でも正直言うと、僕は最初から絶対藤澤さんにディレクターをやってもらう気でいましたよ。いまだから言いますけど、探そうとすらしてませんでした。

藤澤氏:

そうだったのか(苦笑)。

まあ、なんで僕がそこまでディレクターを嫌がるかというと、まずは物理的にすごい時間を取られるからなんですよ。それに、僕個人の資質はもっと職人的な作業にあると思っているので、できるだけ自分の得意分野で仕事がしたいとシナリオに専念することに決めたんです。

だから、おそらくこれが人生最後の監督作品になるだろうと思っています。

|

平氏:

でも僕からするとですよ、藤澤さんの魅力というか、才能や強さって、やっぱりゲーム的な考え方や感性を持っているところだと思うんですよ。なので、シナリオだけやらせるものか!って気持ちはありましたね!

藤澤氏:

まあ、実際ずっとディレクターをやってきたわけだしね。

平氏:

物語を表現するんだとしても、そのゲーム的な才能とかノウハウを活かしたものにしてほしいと思っていたんです。でも、そうすると、どうしてもディレクターという立場にならざるを得ないのかなと。

藤澤氏:

うーん。確かに、ディレクターの持っている裁量権によってしか、実現できない領域ってあるじゃないですか。それは重々理解した上ではあるんですけど。でもなあ~と(笑)。いや、でもまあ、嬉しかったですよ。ありがとうございます。

平氏:

(笑)。

最初はPBM(プレイバイメール)の企画だった

平氏:

ということで、まずは『Project:;COLD』の立ち上げから話していきましょうか。

藤澤氏:

たしか平さんから「PBM(プレイバイメール)【※】をやりたい」という話をされたのが最初でしたよね。

※ PBM(プレイバイメール)

play-by-mail。本来は欧米でチェスなどの棋譜をたがいに郵便で送りあって対戦することを指す言葉だった。日本では1980年代から2000年代にかけて、企業が運営する、数百人から数千人が同時に参加する大規模な1ターン/1か月形式の郵便を媒介としたRPGが開催され、各社林立して活況を呈した。このため、日本ではPBMというとこちらを指すことが多い。本稿におけるPBMは、この形式の大規模郵便RPGを指すものとする。なお、現在は郵便ではなくインターネットを利用したPBW(play-by-web)という形に移行している会社が多い。

平氏:

そうそう。最初はPBMの企画だったんですよね。僕自身は、メディアを活用したIPの創出や、コンテンツを仕掛けるにはどうすればいいのか?という問題意識があって。それを藤澤さんに相談させて頂いたんですよね。

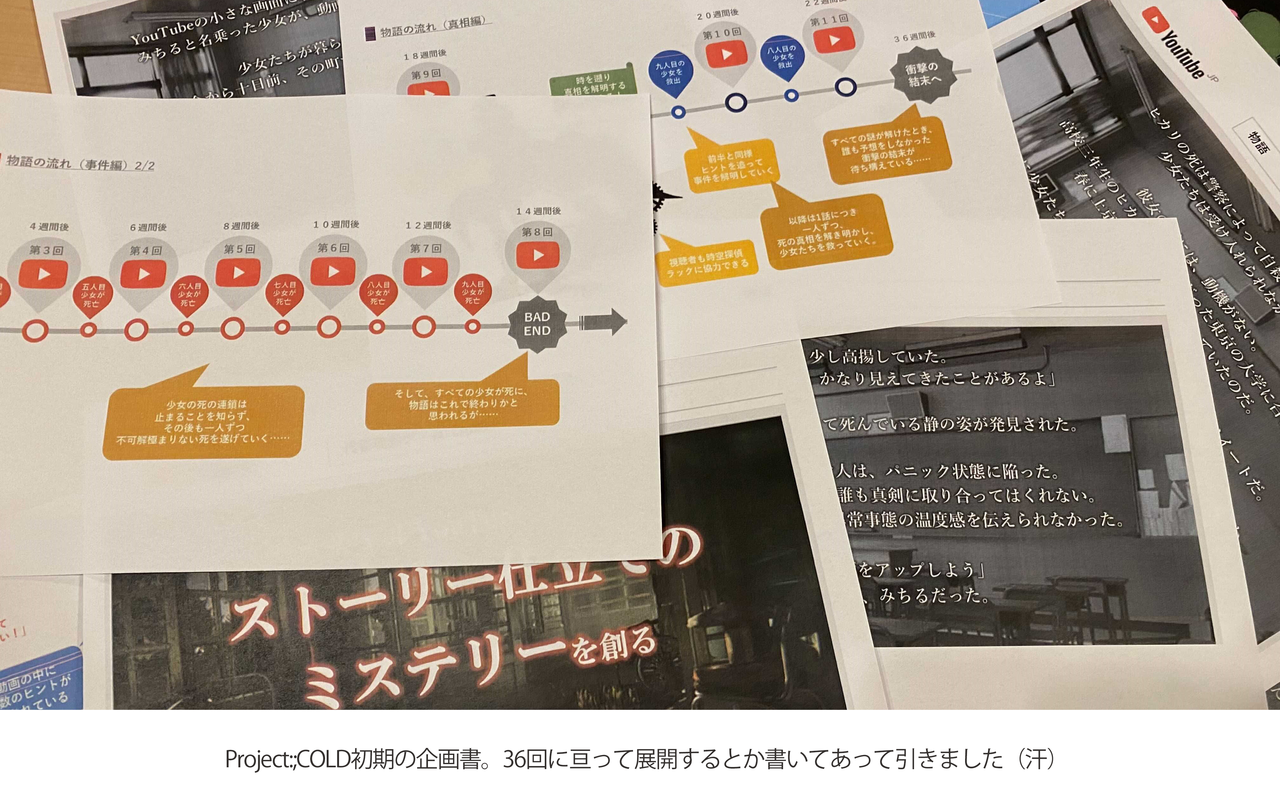

時系列でいうと、まず2017年頃に藤澤さんから『Project:;COLD』の原案となる企画書を見せてもらって。

藤澤氏:

でもその時は「ふんふん」と眺めただけで、興味を持った様子はなかったですよね。

平氏:

当時は僕がプロデューサーの仕事をする想定が全くなかったので、その時はスルーしてしまったんです。

あと、当時の内容ではYouTubeでの展開が主体になっていて、それだけだと、ユーザーさんとのコンタクトポイントが少なすぎる。今回のようにTwitterを使ってもっとコンテンツとの接触面を増やさないと厳しいだろうなと思っていたんです。

藤澤氏:

あ、そうだったんだ。たしかに当時想定していた内容だと、Twitterの比重は低かったかもしれないですね。

平氏:

で、その話とは別に、藤澤さんとはPBMの話もしていて。藤澤さんがフロム・ソフトウェアに所属していたころからなので、2018年の話ですかね。

もともとPBMの仕組みに興味があって、その現代版としてPBW(プレイバイウェブ)があるわけですが、PBMやPBWの間口を広げるためにはどうすればいいか、といったことを議論していました。

当然、今さら手紙で投稿はないし、PBWの仕組みも外に広がりにくい。であれば、Twitter上で展開すれば気軽だし、拡散性もあるよね、みたいな話をしていたんですね。

藤澤氏:

したした。

|

平氏:

そして一年後、僕がバンダイナムコエンターテインメント(以下、バンダイナムコ)の内山(大輔)【※】さんとお仕事をすることになって、PBMを含めた昔の雑誌投稿企画みたいなものの現代版の企画を提案していたんです。それはそれで良い反応を頂いていたんですが、一方で自分の中では筋が悪いと思う部分もあって。

※ 内山大輔

バンダイナムコエンターテインメントにて、コンシューマゲームのプロデューサーとして「ドラゴンボール」や「NARUTO -ナルト-」などといったキャラクターゲームほか、様々なゲームに参画。過去には、「.hack」シリーズの初代担当プロデューサーとして、クロスメディア・プロジェクトも立ち上げた。現在は、バンダイナムコスタジオ代表取締役社長。

とはいえ、どこに解決策があるのかもわからなかったので、そのあと藤澤さんのところに相談しに行ったんですよね。そこで改めてPBMの話をして、思い出したかのように、あの企画書をもう一度見せてくれませんか? と。そして改めてちゃんと見て、うーんたしかにいけるかもって(笑)。

藤澤氏:

そう。前に一回見せたじゃんって(笑)。

平氏:

すみません(笑)。

それで見せてもらった企画書を僕なりにカスタマイズして、藤澤さんに見せたら「まあいいんじゃないですか」と。他人に見せていいですか? と聞いたら「実現できなかった企画なので好きにしてください」と言ってもらえたので、バンダイナムコさんにもっていったんですよね。

というか、『Project:;Cold』がバンダイナムコさんとの共同プロジェクトだったということも、お客さんにとっては初情報かもしれませんね。

|

藤澤氏:

そういえばバンダイナムコさんとの繋がりはどういう経緯だったんですか? 僕はいまだに、よく知らないんですよ。

平氏:

そうでしたか。

では少し自分の話をさせていただくと、もともと僕は4Gamer.netというゲームメディアの立ち上げメンバーで、いわゆるニュースサイトの副編集長や編集長、ジャーナリストとしての仕事をずっとやってきまして。それである種、やり切ったと感じていたんですね。その中で、じゃ編集者の次のステップってなんだろう? ということをずっと悩んでいて。

そんな中、川上(量生)【※1】さんに誘われてKADOKAWAグループに入り、佐藤(辰夫)【※2】さんや鳥嶋(和彦)【※3】さんという、編集者なんだけど、記事を書くというよりはコンテンツを仕掛ける編集者たちと出会ったんです。

※1 川上量生

1968年生まれ、愛媛県出身。株式会社ドワンゴ顧問、カドカワ株式会社取締役、株式会社カラー取締役。1997年に株式会社ドワンゴ設立。カドカワ代表取締役社長、ドワンゴ会長などを経て現職。著書に、『コンテンツの秘密 ぼくがジブリで考えたこと』、『鈴木さんにも分かるネットの未来』など多数。

※2 佐藤辰夫

1952年9月18日生まれ。KADOKAWA相談役。コーエーテクモホールディングス社外取締役。 玩具業界紙を発行する日本トイズサービスの記者として働くなか、『コンプティーク』の企画書が当時の角川書店専務・角川歴彦の目に留まる。1983年に同誌を創刊。1986年に角川メディアオフィスの取締役、1992年に同常務取締役への昇進を経た後、メディアワークス(現アスキー・メディアワークス)を設立。以来、後のカドカワ各社の代表を務め、2015年6月のKADOKAWA・DWANGO(現カドカワ)代表取締役会長、2017年6月のカドカワ取締役相談役を経て現職に至る。

※3 鳥嶋和彦

1952年10月19日生まれ。白泉社代表取締役会長。 1976年に集英社へ入社後、『週刊少年ジャンプ』編集部に配属され、編集者として鳥山明、桂正和に代表される多くの漫画家を育成。『ジャンプ放送局』や『ファミコン神拳』などの企画ページも担当し、1993年に創刊編集長として『Vジャンプ』を立ち上げる。1996年に『週刊少年ジャンプ』に同誌6代目編集長として復帰。2001年からは編集長兼発行人となる。第3編集部部長を経て、2004年に常勤取締役、2009年に常務取締役、2010年に専務取締役となり、2015年に白泉社代表取締役社長、2018年から現職。 原稿を容赦なくボツにする“鬼の編集者”としても知られ、『Dr.スランプ』のDr.マシリト、『とっても!ラッキーマン』のトリシマンなど、『ジャンプ』連載作品に登場するキャラクターのモデルにもなっている。

【佐藤辰男×鳥嶋和彦対談】いかにしてKADOKAWAはいまの姿になったか──ライトノベルの定義は「思春期の少年少女がみずから手に取る、彼らの言葉で書かれたいちばん面白いと思えるもの」【「ゲームの企画書」特別編】

そこで「あ、記事を作るとか、取材をするだけが編集者の価値じゃないんだな」ということをすごく意識させられて。編集者が持っている、ある種のネットワークとか、間を繋ぐ機能とか、そういうものって実はすごく貴重で価値があるんだと気が付いたんです。

そういうことを思いながらドワンゴで仕事をしていたんですが、じゃあ周りを見回した時に、そういう機能を持った編集者がどれだけいるんだろうと思ったんです。で、あれ、意外といないぞと。表面的にクリエイターさんとお付き合いをするゲームメディアの編集や記者はいるんですけど、一緒に何かを作ろう、仕掛けようとまで踏み込む人は少ないじゃないですか。

藤澤氏:

そうですね。

平氏:

そういう思いもあって、他の編集者との違いというか、自分が異質であることを何となく感じていったんです。

だから、もっとできることがあるんじゃないかとずっと思っていたんですが、そうこうしているうちにドワンゴからスピンアウトすることになって、独立してフリーな立場になったので、じゃあコンテンツを仕掛けることをやってみようかな、という流れがあったんですね。

それで丁度、同時期に元バンダイナムコの鵜之澤(伸)【※】さんとやり取りをする機会があって、バンダイナムコさんの悩みを聞いたんです。

※ 鵜之澤伸

バンダイナムコゲームス(現:バンダイナムコエンターテインメント)元社長。1981年にバンダイに入社し、ホビー部で「ガンプラ」や「ザブングル」といった玩具の営業・企画に関わった。1983年からはフロンティア事業部で映画やアニメのプロデュースを開始。以降、『機動警察パトレイバー』(TVシリーズ、OVA)など多数の作品をプロデュースする。現在は、バンダイナムコホールディングスIP戦略本部のアドバイザー。

『ドラゴンボール』と『ナルト』の元担当編集が語る「ジャンプ」の裏側 ― 絶対に敵わない『ワンピース』に勝つために『ナルト』が取った戦略とは【鳥嶋和彦×矢作康介×鵜之澤伸×松山洋】

バンダイナムコは他社さんからIPをお預かりして商品化するのが得意な会社だけど、これからはもっとIPを作ることを仕掛けないといけない。そういうことを仕掛けるための予算も組んでいるんだよね、という話をされたんですよね。

藤澤氏:

ふんふん。

平氏:

ただその予算は社内で活かし切れていないから、「平くん、何か企画を当ててみなよ」って言われて、内山さんを紹介してもらい、企画を検討することになったんです。

藤澤氏:

なるほど、そういうことだったんですね。いやでも、よくこれほど攻めた企画をやらせてもらえたと思っていますよ。バンダイナムコさん、改めてありがとうございます(笑)。

平氏:

いや、本当に(苦笑)。お世辞を抜きにして、懐が深い会社だなと思いました。

企画経緯①:ユーザーの考察から始まる物語をやりたかった

|

藤澤氏:

で、「なんで『Project:;COLD』をやろうと思ったか」っていう話ですよね。

平氏:

いくつか理由があると思うんですけど。

藤澤氏:

まずひとつ目は、ユーザーの考察から始まる物語をやりたかったんですよ。これは『カゲロウプロジェクト』(以下、カゲプロ)【※】の影響なんですが、ああいう、スタートがユーザーの考察というか、最初はハシゴの縦棒だけあって、横棒はお客さんが掛けていくみたいな仕組みで始まっていくコンテンツって、たまにあるじゃないですか。

※ カゲロウプロジェクト

音楽家・小説家のクリエイター“じん”による、マルチメディアミックスプロジェクト。2011年に発表されたボーカロイド曲を起点として、音楽、小説、漫画といったさまざまなメディアで物語が展開された。2014年にはTVアニメ『メカクシティアクターズ』も放映されている。

平氏:

点と点をユーザーさん自身が繋ぎ合わせて、想像を膨らましていくコンテンツですよね。

藤澤氏:

そうそう。その中でも『カゲプロ』のような考察系のコンテンツは、世の中にあまり数がなくて、自分たちの力でそういうものを作れないだろうか、という気持ちがあったんですね。

で、考察の方向性もいろいろあると思うんですけど、その中でも僕がやりたかったのは、都市伝説とか未解決事件とかそういう系の話だったんです。

|

都市伝説とか未解決事件の話って、今もって真実というか答えがわからないじゃないですか。だからこそ調べたりするし、仮説を立てたりもする。その過程が、とてもゾクゾクする。答えが分からないことを手探りする感覚って、やっぱりある種の怖さがあるし、それってなかなか他にない特別な感覚だと思っていたんです。

その感覚を物語として表現したい、という気持ちがまず根っこにあって。

平氏:

都市伝説や未解決事件の面白さとかあの感覚って、単に受け身で受け取るだけじゃなくて、なんかちょっと能動的なところもあるじゃないですか。ネットで調べてみたり、怪しいURLをクリックしてみたり。そういう体験を伴った能動的な体験とか、楽しみ方みたいなものが、『Project:;COLD』のひとつのポイントでしたよね。

藤澤氏:

そうですね。ただ、過去の考察系のコンテンツって、中間の熱は高いけど、だんだん面白さの輪郭がピンボケしていくことが多いように思うんです。

これは『カゲプロ』が作品として優れてるとかダメとかいう話ではなくて、“物語として完結させることが難しい座組”であるが故の宿命なんだろうと。

平氏:

そういうのはある種の雲散霧消していく運命にあるというか、最後の大きな感動にドーンと落ちることはないよね、という話をされていましたね。

|

藤澤氏:

そうなんです。都市伝説や未解決事件にしても、結局エンディングはないわけですし。

だから、そこを物語の力でリードして、「気持ちよく終わりを迎えられる考察系」という形に収束させて、想像力をかき立てることに特化した物語を作れるんじゃないか、という仮説がずっと頭の中にあったんです。

そしてそれを形にしようと思ったとき、いま考察系のコンテンツをやるんだったら、YouTubeとかTwitterでやるのが正しいんだろう、みたいなことが入り口だった気がします。

企画経緯②:まだ誰もやっていない場所で物語を展開したい

平氏:

最初の企画書ではYouTubeでの展開が主体だったじゃないですか。なぜYouTubeだったのか、というのも改めて聞いていいでしょうか。

藤澤氏:

ニコニコ動画が全盛期だった時代って、ネットミームというか、ネット発のコンテンツや文化が生まれやすい環境だったじゃないですか。『カゲプロ』なんかもまさしくそうで、ちゃんと世界観を表現していた。

でも、素晴らしい歌や世界観が生まれることはあっても、物語が生まれることってほとんどないなと思いながら見ていたんですね。それはYouTubeにも同じことを感じていて、これだけYouTubeという分野が発達して、新しい表現のメディアになっているのにも関わらず、YouTubeから生まれた物語ってほとんど聞いた例がないです。

|

そこに可能性というか、この先まだまだ開拓できる部分があるのではないかと思った、というのが大きいんです。ストーリーノートを立ち上げたのも、「そこで物語をやっているやつ誰もいないよね」っていう場面で物語をやることをが目的だったので。

平氏:

そういう意味ではYouTubeはまさにうってつけですよね。

藤澤氏:

はい。だからYouTubeで物語を展開したいというのが動機として強かったんです。

平氏:

そして最初の企画ができあがったと。

藤澤氏:

そうです。企画書を書いていたときから、物語でファンを作って見てくれる人を増やすことができれば、ビジネスサイクルを作っていくことは不可能ではないはずだと思っていて。

今回はそのための先鞭をつけたと思うんですよ。もちろん、今のままで既にそれが成立してるかというと、まだ成立はしてないんですけど、繰り返していくことによって、成功事例は必ず作れるという確信みたいなものは得ることができました。