ビデオゲームの黎明期から現在まで、さまざまな派生を広げつつ玉座に居座り続けてきたジャンル「アクションゲーム」。2Dや3D、あるいはRPGやアドベンチャーといった他ジャンルと複合したものも含めると、もはや生きている間にすべてをプレイすることは不可能だと思わせるほど無数の作品が存在している。

昨今もインディーやメジャーを問わず、アクションゲームあるいはアクション要素を持つ作品が市場の大多数を占めていることを考慮するに、いまアクションゲームを「ビデオゲームの王様」と呼ぶことになんら差し障りはないだろう。誕生から数十年が経ったにも関わらず、同ジャンルはつねに新しい知見や試行錯誤に溢れており、日々デベロッパーたちは切磋琢磨を続け新作に取り組んでいる。

そんな「ビデオゲームの王様」のジャンルの中で、高品質なタイトルを開発し続け世界的に評価を得ている日本のゲーム開発スタジオが、ご存知プラチナゲームズだ。

|

2009年には『マッドワールド』でファミリー層向けに人気が爆発していたWiiらしからぬハードコアなビジュアルを実現。それを皮切りに、『ベヨネッタ』(2009)や『VANQUISH』(2010)、『メタルギア ライジング リベンジェンス』(2013)といった骨太なアクションゲームを次々と生みだし評価を確立していった。近年も『ニーア オートマタ』(2017)や『アストラルチェイン』(2019)を創り上げ、国際的に称賛を浴びている。

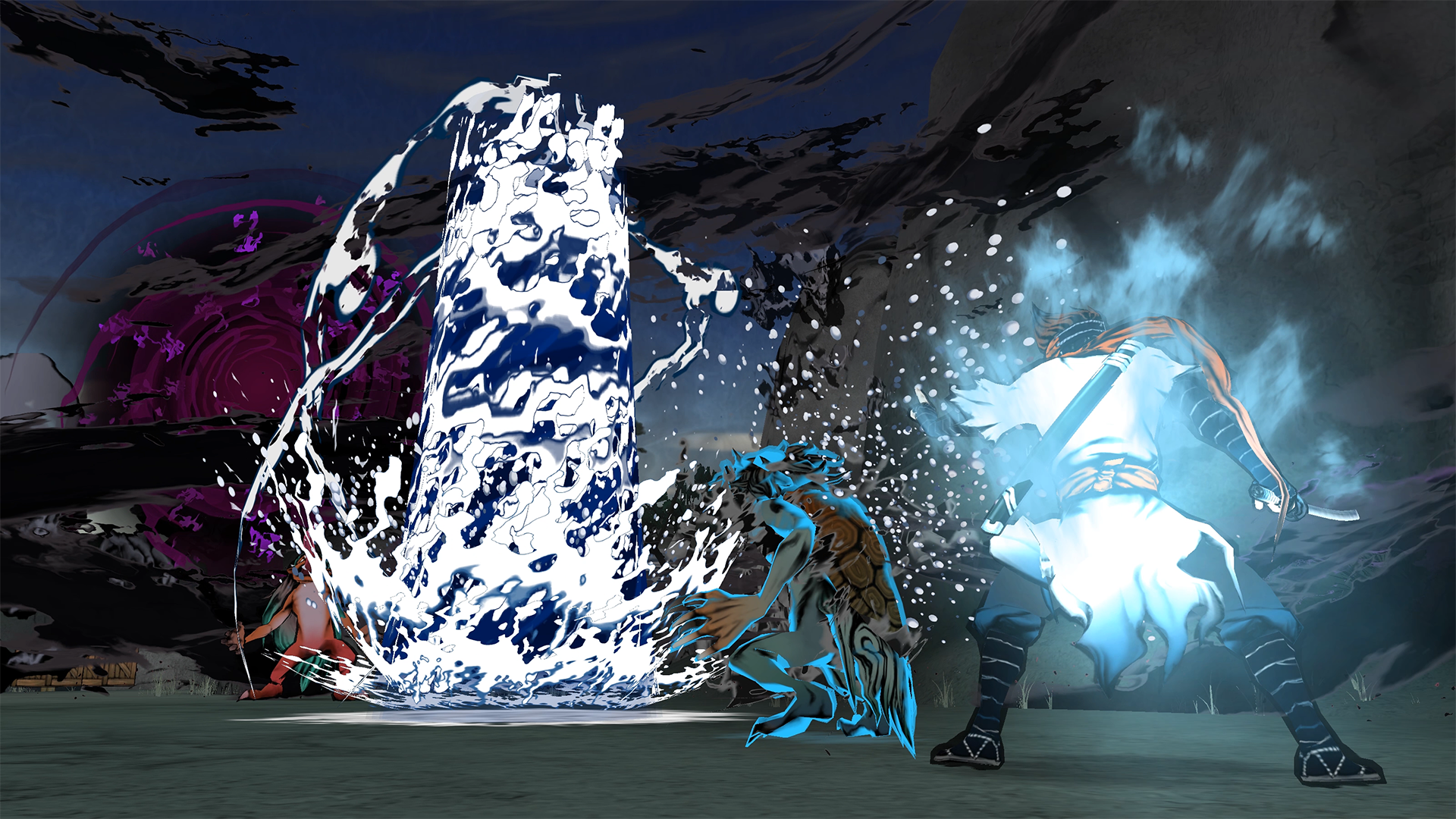

そんな同スタジオが2021年4月にiOS向け月額制ゲーム遊び放題サービス「Apple Arcade」でリリースしたのが、『World of Demons – 百鬼魔道』(以下、World of Demons)である。

プラチナゲームズ初となるスマートフォン向けの3Dアクションゲームで、コントローラーだけでなくタッチ操作でもプレイできる点や、妖怪とサムライをモチーフにした和柄のビジュアルが国内外で話題を呼んでいる。

はたして王道のアクションゲームで高評価を出し続けるプラチナゲームズが、このスマートフォンというプラットフォームで新作を作るとき、いったい何を考えたのか? 「アクションゲームの真髄」があるのならば、本作の開発について聞くことで何かが見えてくるのではないか。

電ファミニコゲーマーは今回、エグゼクティブプロデューサーの稲葉敦志氏、プロデューサーの田中孝治氏、そしてディレクターの酒部遼也氏にお話を伺えることになった。

するとインタビューは思いがけず、『DARK SOULS』や『ベヨネッタ』を比較したアクションゲームの主要素に関する議論や、いかにプラチナゲームズが「アクションゲームの正解探し」に魂を捧げている職人集団なのかなど、興味が止むことのない濃厚なアクションゲーム問答となった!

若手には「神谷ぶっ潰す」と思ってほしい! プラチナ新作ディレクターは28歳

──本日はどうぞよろしくお願いします。そもそも『World of Demons』がどういった経緯で立ち上げられた企画なのか、スマートフォンでアクションゲームを作るにあたってどのように考えられたのかをお聞かせいただければと思います。

今作でディレクターとして抜擢された酒部さんですが、年はおいくつなんでしょうか?

酒部遼也氏(以下、酒部):

28歳です。今回ディレクターをやる前は、6年ほどゲームデザイナーをやっていました。

──お若い。なかなか今のゲーム業界、20代でディレクターをさせるのは難しいと思うんですが、どういう経緯で酒部さんに任せることになったんでしょうか?

酒部:

それは僕も聞きたいですね(笑)。

──『アストラルチェイン』を作られた田浦貴久さんもそうですけど、最近プラチナゲームズは若いディレクターが登場してすごく目立っている印象があります。

『ニーア オートマタ』のアクションはなぜ手触りがいいのか。“新世代を担うアクションの旗手”田浦貴久に迫る【聞き手:ヨコオタロウ】

稲葉敦志氏(以下、稲葉):

若手の台頭が目立ってきているとおっしゃっていただけるのはすごく嬉しいですね。人によってはプラチナゲームズには神谷(※神谷英樹氏)しかいないように見えているかもしれませんから。ただ、僕自身は「新しいオリジナルのタイトルを作ること」は「新しいディレクターをどんどん輩出すること」と、ほぼ同義だと思っているんです。

ディレクターを生み出し続けることがユーザーのためにもなるし、回り回って自分たちのためにもなるという考え方なので、若手の抜擢というのは積極的に進めていきたいと思っています。

──その若手の中から酒部さんが選ばれた理由はどこにあるんでしょうか?

稲葉:

酒部が抜擢された理由は、田浦とかもそうなんですが、「自分自身がディレクションをやりたい」と気持ちを社内で表明したことがあるからなんですね。やりたくない人間に無理やりやらせることはできないんです。

1971年石川県生まれ。

ゲームメーカー数社を経て1998年 (株)カプコンに入社。『逆転裁判』『鉄騎』『ビューティフルジョー』などのオリジナルタイトルをプロデュース。2004年にカプコンの開発子会社であるクローバースタジオ(株)の代表取締役に就任し、プロデューサーとして『大神』の制作に携わる。2006年にカプコングループから独立し、現在はプラチナゲームズの全てのゲームタイトルの開発を統括している。

稲葉:

ディレクターの素養がない、リーダーとして方針を出していろいろな判断を下せないという可能性もあるにはある。だけどそれ以前に、「僕はディレクターをやりたいんです。自分のタイトルをやりたいんです」と言うか言わないかというのは、けっこう大きなラインなんです。

あとで聞くと「いや僕も考えていたんですけどね」、「じつは僕もやりたいと思っていたんですけどね」と言う人間はいるかもしれないんだけど、それは全部卑怯な話で。酒部にしろ誰にしろ、そのときに持ってきた企画をそのままやらせてあげられるかどうかは別ですけど、その気持ちがあれば何とか実現させてあげたいと思いますし、その人間をディレクターにしてあげたいと思います。

|

稲葉:

そういうのを全力でバックアップしていくのがプラチナゲームズの考え方なんです。今回『World of Demons』は、酒部のそういう気持ちや行動を思い返して、「あ、酒部だったらいいんじゃない」とハマって進んだという感じですね。

──でも、なかなか今のゲーム業界で20代にディレクターを任せるのは会社的にも大きな決断ですよね。『World of Demons』もけっこうな規模感のチームで開発されたのではないかと思うんですが。

稲葉:

そうですね。規模感は小さくないですね、このチーム。

田中孝治氏(以下、田中):

最大50人弱?

酒部:

それぐらいはいましたね。

稲葉:

でも、ディレクターは20代のクリエイターにもっと任せるべきだと思いますよ。スポーツ選手と変わらないんじゃないですか、クリエイターの最初のピークって。20代……25、26歳でクリエイターは一度ピークがくるんじゃないですかね。その辺でディレクターをやらせるのがベストですね。

業界全体で老化が著しいじゃないですか。ジジイがいつまでも「俺がディレクターを」とか言ってやってるから、面白いゲームが出てこない。

一同:

(苦笑)。

稲葉:

どんどん若い連中にやらせるべきです。どの会社も。

|

──いま40代後半でディレクターをして成功している方は、そもそも20代から功績を残している方が多いですよね。ディレクターは何かを積み上げて成るものではないのだなと自分も感じています。

ただ、これもなかなかお答えし辛いとは思うんですが、若いディレクターを抜擢したものの上手くいかない、潰れてしまうというリスクはつねにありますよね。

稲葉:

それはありますし、そこら中で起きているでしょうね。ゲームなんて当たるかどうかわからないですから。「やりたい」と言った人をディレクターとして抜擢しても面白くなるかどうかはわからないし、勝負だと思いますよ。

ただ、40代後半のディレクター、うちで言うと神谷みたいなのがいるわけですけど、若いディレクターには「神谷をぶっ潰す」と思って欲しいです。

──あはは(笑)。

稲葉:

ゲーム業界全体でディレクターの椅子は限られてるじゃないですか。各社の開発本数が決まっている以上、ある程度そこを計算していったらディレクターの人数ってデジタルに出てくると思うんですけど、奪いあいですよ。

そこからみんな勝負しにいってるだけで、勝負のステージに立ちたいと思って立った人間が勝てるかどうかはその人間次第。その人間が思う存分、力を振るえるようにスタジオの中では全力でバックアップします。

老化現象が著しいですよね、業界全体が。音楽業界でいうとカントリーミュージックみたいな、“古き良き~”をずっとやっているジジイの集まりみたいなことになってるんで、そんなことを続けるとダメになる。どこの会社も若手を立てるべきなんです。

|

──酒部さんが選出された理由はわかりました。では、そもそもプラチナゲームズはスマートフォンゲームへの参入をいつごろから考えていたんでしょうか?

稲葉:

時期的には『The Wonderful 101』のオリジナル版を出したころ、2013年か2014年ごろからモバイルに対してアプローチはしていました。チャレンジは何回かやってきたんですが、あまり形にならないプロジェクトが多かったんです。

いま思い返すと、僕たちはコンソールをずっとやってきた人間なので、「モバイルと言えばこういうものだ」という固定観念を逆に持ってしまったんだろうなと。自分たちの会社らしい面白いゲームというよりも、「モバイルゲームの真似をするモバイルゲーム」みたいな思想に至っていた。

この『World of Demons』は当初はそこから離れようという背景のもと立ち上がった企画でした。ただ、やっぱりそこでもモバイル市場の考え方が中途半端に混ざってきて、結果的に世に出せなくなってしまったんですよね。

──もともと『World of Demons』は2018年に基本無料の課金型として発表されたタイトルでしたよね。そのころはあまり上手く立ち行かなかったと。

稲葉:

相当作っていたんで「残念だなー」と。僕たちはもともと、オリジナルの企画を立ち上げて、それを作ろうとやってきた会社じゃないですか。それはつまり「コンソールで新しい遊びを」という考えでやってきたんですけど、なぜかモバイルになったときにそこが縮こまってしまったところがあったんです。

「モバイルの中でこういうジャンルはこういうゲーム」というのをフォローしようと企画を考えていったところが、いま思うとよくなかったなという気はしますね。そういう考え方でやると失敗するよな、という。いま思うといい経験ですけどね。

|

──今回は月額サブスクリプションモデルの「Apple Arcade」にてリリースされていますね。

稲葉:

「これで日の目を見ないというのもちょっとしんどいよな」と思っていたときに、本当にたまたまそのタイミングでApple ArcadeというプラットフォームがAppleさんからリリースされるという案内をいただいたんです。僕たちも発表時に参入表明だけはさせていただきました。

Apple Arcadeは課金要素がなくサブスクリプションモデルであるというところが、これまでのスマートフォン向けゲームと違いますよね。じゃあ『World of Demons』がもともと求めていたようなところに対して、「素直に作ってモバイルで出せるんじゃないの?今がチャンスなんじゃないの?」となりました。

田中:

Apple Arcadeは課金がない点で、純粋にいろいろなゲームをユーザーが楽しめるサービスなので、そこで僕たちは思い切りアクションゲームを作ることができました。コンシューマーとはまた違ったApple Arcadeの新しいユーザー層に自分たちのアクションゲームを届けられたのは非常にプラスだったと思っていますし、ありがたいことだと思っています。

Apple、定額ゲーム遊び放題サービス「Apple Arcade」を今秋サービス開始へ。坂口博信の新作『FANTASIAN』も正式発表

──なるほど。そのような考えや経緯を経て、酒部さんに任せることになったと。

稲葉:

原案はプラチナゲームズで新規IPの創出を担当している人間がやっていたんですけど、『World of Demons』が製品としてパッケージになっていく上でのディレクターは酒部になりました。そしてリリースに至った。すごくざっくり言うとこんな感じです。

アクションは酒部ディレクターのもと、原案からほぼ作り直し。プラチナが作る「セミオートマ」的アクション

──ではディレクターに抜擢されスマートフォンでアクションゲームを作るということを受けて、酒部さんはまず何を考えたんでしょうか? そもそもまず、原案があったという話ですよね。

酒部:

『World of Demons』の世界設定やビジュアルアセットはすでに出来上がっており、クオリティも高かったのでそのままにしました。妖怪の動き方や主人公「鬼丸」の基本的な動きもベースはそのままですね。

2013年にプラチナゲームズにゲームデザイナーとして入社。

『ベヨネッタ2』『スターフォックス ゼロ』『ベヨネッタ / ベヨネッタ2(Nintendo Switch)』『ASTRAL CHAIN』などの開発に参加。アクションやレベルデザインなどに多く携わり、『ベヨネッタ / ベヨネッタ2(Nintendo Switch)』ではリードゲームデザインを担当。

『World of Demons – 百鬼魔道』が初のディレクション作品となる。

──剣戟や和風であるところも、もともと原案にあったのでしょうか?

酒部:

そうですね。原案の時点で純和風のアクションとして剣戟を採り入れる予定でした。そこに自分が考えていた「シンプルかつ格好いい操作」を採り入れて、いまのようなテンポ感を作っていきました。

──「シンプルで格好いい操作」。原案を見てディレクターをやりたいと宣言してから、具体的に何を変えようと考えていたんですか?

酒部:

僕の中では、アクションゲームとして大きくふたつ目指したものがありました。まずひとつは、「よりシンプルで簡単な操作で格好いい行動ができる」という点。もうひとつは「上手い人がプレイすればするほど違う楽しみが出る」という点です。

『World of Demons』はコントローラーやキーボード&マウス操作でも快適にプレイできるんですが、Apple Arcadeで遊ぶユーザー層も意識してスマートフォンでタッチして遊ぶUIや、画面を見ながらその画面を触る、タップするというアクションをどうするかも考えました。

|

酒部:

最初はスマートフォンの画面上のボタンひとつでどれだけ簡単に操作ができるか、タップしたときにどれだけ簡単に強い技を出せるかなど、テンポの調整から入っていき基本部分を作りました。

そこからタップしたときの操作によって攻撃を変化させようと考えました。一瞬タップするのと長押しの違いなどによって、同じ部分をタップしていても異なる攻撃がいろいろと出せるような仕様にしています。

──スマートフォンでワンボタンというところで、ほかにもこの点で調整された部分はあるのでしょうか? たとえばちょっとマニアックかもしれませんが、カメラのオートエイムとかは悩みそうですよね。

酒部:

カメラのオートエイムの制御は、従来の3Dアクションゲームよりもカメラがパッと敵を真ん中に捉えて、画面の中に対象の敵をピタっと収める仕様になっています。「画面内に対象の敵を収めるようにする」というのをかなり意識しているんですね。

たとえばテレビでプレイするようなゲームだったら、だいたい敵の身体が端っこに見えていれば十分だったけど、スマートフォンの小さな画面だとグリンとカメラを勢いよく向けないと敵の姿がよく見えない。カメラ酔いの懸念もあるので、ある程度最初は緩めにロックオンされて、途中からスムーズにカメラが動くという二段階のカメラの動きを採り入れました。

あとはロックオンした敵をつねに追従するのではなく、攻撃ごとにロックオンの対象を決めるようにしています。スマートフォンの画面では妖怪が動くと画面からすぐ見切れるので、そこはロックオンの回数を複数回にしてしまい、攻撃ごとに何回でも目の前の妖怪へと向き直してくれるように調整をしました。

|

──なるほど。もうひとつの「上手い人がプレイすればするほど違う楽しみが出る」という意図は、ゲームにどのように落とし込まれていったんでしょうか?

酒部:

とくにコンソールのアクションゲームでは、ボタンや行動の組み合わせによっていろいろな技が出せるという部分にプレイヤーが面白さを感じると思うんです。でも今回はスマートフォンの制限された画面の中で、どうやっていろいろな操作を採り入れようかなと考えていました。

『World of Demons』に登場する「妖怪の口寄せ」はどんどん違う妖怪が出てくる要素で、プレイヤーが攻撃している合間に口寄せをしたり、プレイヤーが回復したいときに妖怪を口寄せしたりと、多彩な操作ができるようになっています。

さらにステージを進めるたびにいろいろな妖怪が出せるようになって、「あ、この妖怪を試してみようかな」と、違う楽しさをプレイヤーが自分で見つけてくれるようなサイクルを作りました。

──スマートフォンのアクションゲーム全般の特徴のひとつとして、マウスやコントローラーだと精密に操作していた部分をオートにするという部分がありますよね。

『荒野行動』のプロデューサーと話したことがあるんですが、「我々が作っているゲームはオートマ車で、PCゲームはマニュアル車みたいなもの。オートマにはオートマの快適さ、マニュアルはマニュアルの面白さがある」と聞きました。その点に関しては何か考えられましたか?

(画像は『荒野行動』 公式サイトより)

稲葉:

その例えでいうと、うちの会社で作っているゲームは「セミオートマ」ですかね。楽しいドライブも楽しめれば、どこまでもマニュアルというか、レーシーに楽しむことができるみたいなのをどのゲームもやっているんじゃないかな。

酒部:

そうですね。最初の入り口は浅く広く、そしてさらに深みにはまって欲しいとき、そういう「オートマ」と「マニュアル」で違った操作ができることを目指しました。

たとえば『荒野行動』は対人戦のゲームなので場面ごとに考えることが違っていて、同じ操作でもいろいろな楽しみがあると思うんです。でも『World of Demons』のような対コンピュータのアクションゲームでは、ずっとオートで同じ動きをさせるのではなく、こういう操作もできるよと提示しなければならない。

──全体的にアクション部分に関しては、酒部さんの意思のもと作り変えられたということでよいんでしょうか?

酒部:

戦闘アクションに関してはベースがあるにはあったんですが、僕が調整して作り直しました。先ほど話した基本的な動作以外のアクションは新しいものへと変更しています。

たとえば鬼丸の攻撃はもっと重くてリアリティのあるものにしたかったので大幅にリニューアルしたり。ゼロに近い状態から作り直した部分もあります。

さきほど稲葉も言っていたんですけど、原案では一般のモバイルゲーム的な要素が戦闘の中にも反映されていたので、ゼロから作り直さないとその要素を引きずってしまう部分がありました。結果、アクションでは原案から引き継いでいる部分はほとんどなくなりましたね。

──一方で世界設定やビジュアルは引き継がれたということですが、これは原案からどう判断されたのですか?

田中:

もちろん変えることも僕たちの選択肢の中にはあったのですが、これまで純和風のアートスタイルには挑戦したことがなかったので実現したいという思いがありました。浮世絵や墨絵、日本が誇る文化の良さみたいなものを、日本のスタジオである僕たちが活かして、世界に通用するグラフィックにしたかったんですね。

2008年にプラチナゲームズに入社。

『VANQUISH』でエンバイロメントアーティスト、『スターフォックス ゼロ』『NieR:Automata』ではVFXアーティスト、『ベヨネッタ2』ではリードVFXアーティストとして開発に参加。『ASTRAL CHAIN』ではプロジェクトマネージャーを担当し、『World of Demons – 百鬼魔道』ではプロデューサーを務める。

田中:

ただ、サムライや妖怪といった和風のテーマは案外、世界のユーザーからするとすでにそこまで目新しいものではないと思うんです。なので今回は、“正しい”妖怪の姿を描くことが世界で戦っていく上でのアドバンテージになると判断しました。

──今作には多数の妖怪が登場していて、どれも渾身のビジュアルとモーションで表現されていますね。

田中:

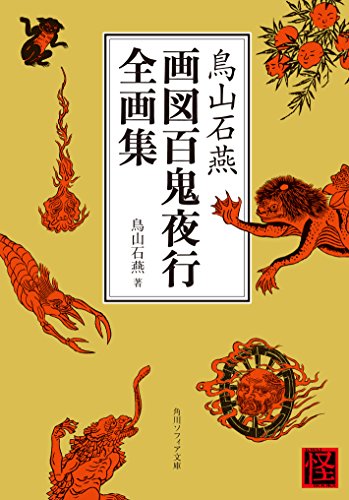

日本人や世界中の人も妖怪というのは比較的当たり前に触れてきたテーマだけど、じつは誰もまだちゃんと題材にしていないと思ったんですね。妖怪を扱った作品は世の中にいっぱいありますが、本当に歴史上の言い伝えで残っている妖怪を忠実に再現しているのは見たことがなかったので、それを実現すれば面白いなと。

原案を見たときもそうですし、それを僕たちが引き継いだときも、そこは絶対に崩さないようにしました。僕たちは気持ちいいアクションゲームを作りたいんですけど、じつはそれ以外にもビジュアルが格好いいとか、スタイリッシュだとも思って欲しいんですね。

江戸時代の有名な絵師「鳥山石燕」による絵巻「画図百鬼夜行」。日本古来から言い伝えられてきた妖怪の姿が描かれている。『World of Demons』の開発では日本の妖怪研究の専門家も混じえながら、妖怪の姿を非常に忠実に再現することにこだわったという。

(画像はAmazon.co.jp | 鳥山石燕 画図百鬼夜行全画集 (角川ソフィア文庫) Kindle版より)

『ダクソ』と『ベヨネッタ』は何が違う? アクションゲームを構成する「テンポ」「緊張感」「格好よさ」

|

──アクション部分ではボタンひとつをタップするだけで多彩な動きを表現しようとしたとのことですが、想定していたことと違ったこと、失敗してやり直した部分は何かありましたか?

酒部:

ボタンひとつで遊ぶ剣戟アクションというコンセプトで始めたんですが、たとえば『DARK SOULS』のような重みのある攻撃は、スマートフォンで操作したときにあまり爽快感に繋がらないなと考えました。ああいった攻撃アクションは、大きな画面で見てコントローラーで微調整をしながらプレイすることで初めて成り立つテンポ感なんです。スマートフォンでサクッとプレイするには合わない。

なので、もっとテンポの早いアクションを採り入れようとしました。ただそれを『ベヨネッタ2』のような、プラチナゲームズが作り上げてきたすごく早いテンポにしてしまうと、それはそれで画面の中がせわしなくなってしまう。なので現在のちょうどいいテンポ感を実現するまでには、けっこう調整の時間が掛かっています。

──じつは「アクションゲームのテンポ感」というのは、言葉で説明するには難しい要素だなあと思うんですね。たとえば先ほど例に挙げてもらった『DARK SOULS』と『ベヨネッタ』は、たしかにテンポ感がまったく違うけど、それぞれがなぜそのテンポだと面白いのか? は非常に説明しづらい。

それぞれ、どういうテンポを目指していると思いますか?

(画像は任天堂 | ベヨネッタ2より)

酒部:

『ベヨネッタ2』では、プレイヤーがボタンをどんどん押していくことで、ベヨネッタの格好いい動作に繋がりますよね。自分が「上手い操作をしているように魅せる」のが上手い。そして攻撃されたときに回避すると、ピンチをチャンスへと切り替えて乗り切ることができる。

スピーディーな展開の中でピンチとチャンスが明確に転換するのが、『ベヨネッタ』のテンポ感だなと思っています。

──なるほど。一方で『DARK SOULS』に関してはどう考えられていますか。

酒部:

『DARK SOULS』では、敵は攻撃を当ててものけぞらず、つねにこちらを狙っている。自分の手数は少ないので、その中でいかに攻撃するのか避けるのか、制限された中で考える面白さがあると思います。プレイヤーが最小限の行動で最大効率を出すところに楽しさを見つけている。そこが『DARK SOULS』のゲーム性になるのかなと。

重い攻撃は隙が生まれるけど、それを当てると大きなダメージが出る。その葛藤とジレンマが生まれる中でのアクションが『DARK SOULS』のテンポ感だと思います。

なので、目指すところはストレスに近い、と表現すると言い方が悪いかもしれませんが、『DARK SOULS』は葛藤の部分を大事にしている。でも『ベヨネッタ』の方はチャンスというか、プレイヤーの気持ち良さに直結するところに重きを置いている。

(画像は『ダークソウル』シリーズ 公式サイトより)

──テンポという意味で言うと、『DARK SOULS』や『モンスターハンター』なんかは手番感がありますよね。モンスター側が振りかぶって攻撃して、それを避ける。一方で『ベヨネッタ』とか『ディアブロ』は、プレイヤー側が連続的(一方的)に攻撃できる。

そこで言うと、『World of Demons』はどのような位置にあるゲームでしょうか。

酒部:

先ほど述べたように基本的には『ベヨネッタ』の思想で最初落とし込んでいったのですが、スマートフォンの中で自分の手番が多すぎたり、派手なアクションをしすぎると、逆に見づらくなります。画面がせわしなくなってしまうので、そこはちょっと抑え目にしようというところから、今のような少しゆっくり目のテンポにしています。

一方でややゆっくりなテンポでも、『World of Demons』では敵と戦うときの「緊張感」をいかに作り出してあげるかというところも意識しています。プレイヤーの攻撃では敵はのけぞらず、強い存在として居続ける。どれだけテンポよく攻撃していても、どこかで敵の攻撃が来て回避しなければならないという緊張感を作りました。

ただ、妖怪の口寄せによっていつでもチャンス状態になるようにもしているんです。口寄せは有限なので、ここぞというときに使って有利な状況にしたり、あるいは温存して回避アクションでピンチを乗り越える。そういうところの緊張感は、どの戦闘でも起こるようにしていて、つねに戦いの中にメリハリがあるようにと考えました。

──たしかに『World of Demons』では、雑魚敵を攻撃しようとしても強引に反撃してくることがありますよね。その辺りの駆け引き、ただ攻撃しているだけでは駄目で敵の動きを見て回避するといったやり取りをプレイヤーにさせている。

酒部:

雑魚敵はもっと気持ちよく簡単に倒せたほうがいいんじゃないかと思われるかもしれないんですが、河童などを鬼丸の攻撃でどんどん爽快に倒せるように調整したら、すごく飽きが早くなってしまうんですね。どれだけ楽しいアクションや動きが出来ていても、ボタンをタップするだけの作業感に繋がってしまう。

そこは解消して、ひとつのバトルごとに緊張感を持たせたほうが楽しいだろうと考えて、今のような形になっています。

|

──ほかにも繰り返し遊びたくなるアクションゲームのために、「テンポ感」や「緊張感」以外で何か意識した部分はありますか?

酒部:

「選択肢のある多彩な操作」ですかね。たとえば『ベヨネッタ』でもパンチボタンを連打するだけだと飽きてしまうので、押すボタンやタイミングを変えたら違う技が出るようになっている。違うボタンを押せばキックが出て、さらに長押しをすると銃を発砲して遠距離にいる敵も撃てる。ボタンを押す感覚でそういう違いを付けてプレイヤーにどの行動が最適かを考えさせています。

『World of Demons』でも長押しをすると違う攻撃が出るようになっていたり、妖怪の口寄せボタンを押すと妖怪が出るようになったりしている。ステージで妖魂を取得すれば今まで使ったことのない妖怪が追加されていくので、それでどういう新しい動きができるんだろうというのを試す。

アクションで剣のボタンをタップするだけでなく、いろいろな妖怪を呼び出せるようになる。そういうところで飽きがこないようにしています。

──そういった考えのもと、開発チームから上がってきたモーションなりアクションなりを確認して、ここをもっと早くしよう、遅くしようみたいな判断をされるわけじゃないですか。その辺の判断軸はどこにあるんでしょうか。あるいはそれは自分の感覚なんですか。

酒部:

自分の感覚に近いものかなと思います。ファーストインプレッションでは自分の感覚を軸にやってみて、「これでいいね」となれば、プログラマーに実機で実装してもらう。

そこからさらにボタンを押してみて、自分が思っていた感覚通りになっているかを再確認して、微調整を繰り返して落ち着かせる形ですね。

|

──アクションゲームを作っている何人かのディレクターにお話を聞いたことがあるんですけど、「気持ちいいアクションを生みだす力」は学ぶものでもない気がするんですね。たとえば「この29フレームじゃなくて30フレームが気持ちいいんだ」という感覚の違いは、どこから来ているのだろうというのが興味深くて。

酒部:

僕の場合は見て盗む機会が多かったですね。それこそ『ベヨネッタ2』のときに僕がスタッフとして携わっていて、見るのが好きだったというのもあるんですが、武器のモーションやアクションを作っているのをひたすら見て、こういう風に作られているんだなと学びました。「何でこういう風になっているんですか」というのもその時点で聞いたりもして。

僕の考えだと、アクションの気持ちよさは言ってしまえば「動きの格好よさ」だと思っています。プラチナゲームズに入ったときから見て思っていたんで、そういうところをどんどん盗んで、自分の感覚でわかるようにしていったのが大きいですね。

──抽象的な質問になるかもしれませんが、たとえばRPGやターン制のゲームと比較して「アクションゲームの良さ」はどこにあると思われますか。

田中:

RPGはレベルを上げたり武器を強化することで、より自分が強くなる、ある種の高揚感がありますよね。今まで苦戦した敵も簡単に倒せるようになったりとか、そういう楽しさがある。

一方で僕がアクションゲームに魅力を感じているのは、自分のプレイがだんだん上手くなるという、プレイヤー自身のレベルアップの部分にあると思うんですね。最初から難しいものを提供すると「なんだこれ」となってポイっとコントローラーを投げてしまうし、簡単すぎてすぐにレベルが上がると作業感に繋がってしまう。

それに対してだんだん上手くなってきたと感じるようなステージごとの設計であったり、敵の配置であったり、駆け引きであったりを配置していくことで、プレイヤーが気持ちよくなることができる。

酒部:

「いまの俺、上手いな」と味わえるのが、アクションゲームのいいところかなと思っています。どんなにピンチでも最終的にプレイヤーがクリアして「俺めっちゃ上手いじゃん」という気分を味わえる。優越感に浸れるところに辿り着けるのがいいのかなと思いますね。

|

田中:

難しい場面をどう突破するかを想像して実際に試すと上手くいく。そうすると「プレイヤーがキャラクターを操れるようになった感覚」みたいなものが生まれる。そして最後までプレイすると「ああ、気持ちよかった」と終われる。

ある種、スポーツにちょっと似ているかもしれません。何度もプレイしているうちに格好良くスマートな動きができるようになって、理想の感覚にたどり着くことが出来る。そこは画面に表示されている言語などは関係なくて、プレイヤーがキャラクターを直感的に操作できる世界ですよね。

──別のディレクターに同じ質問をしたことがあるんですが、「とくに3Dのアクションゲームだと人間の処理能力を利用できるのがいいんだよな」みたいな話をしていたんですよ。ターン制のゲームだったらゲームのルールとして説明しなくちゃいけないことを、3Dのアクションゲームだと言葉とかではなく感覚的なルールとして伝えられるじゃないですか。

田中:

まさにおっしゃる通りだと思うんです。リアルタイムで敵の動きがあり、ユーザーが選択を迫られるんですよね。いま何をするべきか、これもあれもできるという選択肢をユーザーが持っていて、相手の動きや状況に応じて直感的に自分で選択できる。

つねにリアルアイムで迫られるところが、スポーツのようだなと思います。ディフェンダーがこう動いたから、こっちにパスを出そうみたいな、そういう選択をつねに迫られているのがアクションゲームですよね。

|

酒部:

『DARK SOULS』と『ベヨネッタ』も選択肢を与えている点は同じですよね。ただ先ほど言ったように、中身が違うんだと思います。

『DARK SOULS』は、

「こういうピンチがきた。じゃあお前はどうする? 君はどうするんだい?」

という葛藤を提供している。一方で『ベヨネッタ』のほうは、

「こういう楽しさがあるけど、こっちにも違う楽しさがある。どの楽しさを選ぶかは君次第」

となっている。

僕が作りたい楽しみは後者なんですね。いろいろなことができるけど、君がどれを選ぶのかは自由だよと。