2021年10月8日。ゲーム業界に衝撃のニュースが飛び込んできた。

セガ、そして日本を代表するゲームのひとつ『龍が如く』シリーズなどを手掛けてきた名越稔洋氏(元『龍が如く』シリーズ総合監督)と佐藤大輔氏(元「龍が如くスタジオ」代表)がセガを退職するとの報道。そして、両氏が所属していた「龍が如くスタジオ」が新体制へ移行するという発表。このふたつのニュースは、多くのゲームファンを驚かせた。

実際、弊誌の記事がYahoo!ニュースのトピックス(トップ)に掲載されるなど、ゲーム業界のみならず、大きな話題を生んだことは記憶に新しい。

セガ公式サイト、「龍が如くスタジオ」からのお知らせページには、退職する名越氏、佐藤氏のコメントのほか、新体制にて“「龍が如くスタジオ」代表/制作総指揮”となる、横山昌義氏らのメッセージが掲載されている。

正直、退職される方のメッセージをしっかりと載せることは珍しいケースといえる。あくまでも憶測だが、円満な退職であり、セガに残る開発陣が納得しているからこそ、このような対応を行ったのだろう。

ここでゲーマーたちが気になるのは、「龍が如くスタジオ」が新体制を迎えるにあたり、「何が変わり、何が変わらないのか」、そして『龍が如く』シリーズを始めとする「龍が如くスタジオ」が手がけるタイトルが、今後どのように開発されていくのかということだろう。

本誌では横山氏を中心とする、新生「龍が如くスタジオ」のキーマン7名へのインタビューを敢行。新体制の詳細やスタジオのこれまでとこれから、先人から受け継いだもの、そして開発陣が考える“『龍が如く』らしさ”について、話をうかがった。

|

横山氏を代表とする新生「龍が如くスタジオ」の“決意”とは? このインタビューにて、スタジオの今後に懸ける想いを感じ取ってほしい。

聞き手・文・編集/豊田恵吾

編集協力/リプ斉トン

撮影/増田雄介

新生「龍が如くスタジオ」のメンバーはどんな経歴を歩んできたのか

恐縮だが、インタビューを掲載する前に記しておきたいことがある。それは、横山氏以外の6名のセクション責任者たちの現在の役割とプロフィール、そして経歴だ。横山氏以外の6名がどんな経歴を持ち、これまでどんなタイトルを手がけてきたのかは、誰もが気になるはず。じつはインタビューを打診した際、以下の項目についてご自身での記入をお願いさせていただいていた。

<記入をお願いした項目>

・「龍が如くスタジオ」での現在の役割

・生まれ年とセガ入社年

・セガ入社後に最初に参加したタイトルと担当パート

・「龍が如くスタジオ」作品で最初に関わったタイトル、担当されたパート、その際の役職

まずは新生「龍が如くスタジオ」での各セクション責任者がセガにいつ入社し、これまでどんなタイトルを手がけてきたのか、その経歴をご覧になっていただきたい。

|

阪本寛之:『龍が如く』シリーズ チーフプロデューサー

●現職の担当

龍が如くシリーズチーフプロデューサーとして、プロジェクト全体の開発計画を設計し、プロモーションとゲーム全体に関する監修を行っています。

●生まれ年、セガ入社年

1977年生まれ、2000年入社。

●最初に参加したタイトルと担当パート

『デイトナUSA 2001』プランナー。

●「龍が如くスタジオ」作品で最初に関わったタイトル、担当されたパート

『龍が如く』。プランナー。サブシナリオ全般&プレイスポットを担当しました。

|

堀井亮佑:龍が如くシリーズ チーフディレクター

●現職の担当

『龍が如く7 光と闇の行方』ディレクター。開発中の『龍が如く8(仮称)』においてもディレクターを務めています。作品をおもしろいものにするための責任者的立ち位置です。ゲームに纏わる全要素の仕様、内容を監修し、最終決定しています。各要素のクオリティチェック、修正指示などを随時行い、ゲームとしてクオリティの高い完成形に持っていけるようにチームを動かしています。また、昔から担当しているプレイスポット・カラオケの曲作成や、サブストーリー、サイドコンテンツのゲームデザイン・シナリオなどもを現在も引き続き担当しています。

●生まれ年、セガ入社年

1982年生まれ、2006年入社。

●最初に参加したタイトルと担当パート

『龍が如く2』シナリオチーム(横山さん補佐)。

●「龍が如くスタジオ」作品で最初に関わったタイトル、担当されたパート

『龍が如く2』製作開始時にプランナーとして入社。シナリオ補佐として台本用意や音声収録サポート、サブストーリー制作などを担当しました。

|

三嶽信明:『龍が如く』シリーズ アートディレクター

●現職の担当

龍が如くシリーズのアートディレクターとしてアート関連全般をディレクションしています。キャラ、背景、アセット、モーション、イベント、エフェクト、UIとすべてのデザインに対してディレクション、クオリティの管理を行っています。

●生まれ年、セガ入社年:生まれ年

1974年生まれ、2004年入社。

●最初に参加したタイトルと担当パート

『F-ZERO AX/GX』ステージ制作

※入社前(他社から出向)は『シェンムー 一章 横須賀』で背景を担当。横須賀ドブ板商店街を制作。

●「龍が如くスタジオ」作品で最初に関わったタイトル、担当されたパート

『龍が如く』。背景デザインスタッフとして加入しました。

|

伊東豊:「龍が如くスタジオ」技術責任者、『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』ディレクター

●現職の担当

「龍が如くスタジオ」の全プログラマーを統括する立場として、各プロジェクトの人員アサインや技術的なアドバイス、社内外との技術情報の共有などを行っています。

●生まれ年、セガ入社年

1972年生まれ、1996年入社。

●最初に参加したタイトルと担当パート

セガサターン版『ファイティングバイパーズ』、『ファイターズメガミックス』プログラマー。ステージ制御、ツール制作、その他雑用。

●「龍が如くスタジオ」作品で最初に関わったタイトル、担当されたパート

『龍が如く』。プログラマー。ステージ制御、バトルAI、カーチェイス制作。

|

深川大輔:「龍が如くスタジオ」 映像監督、デザインパート責任者

●現職の担当

映像監督 イベントシーンの責任者。イベント制作全体のスケジュール管理とクオリティー管理、外注管理、実制作などイベントシーンに関する全てを管理しています。湘南の風の「一番歌」のPVにおいてはディレクターを担当。また「龍が如くスタジオ」の全デザイナーのマネージメントもしております。

●生まれ年、セガ入社年

1973年生まれ、2011年入社。

●最初に参加したタイトルと担当パート

『バイナリードメイン』モーション制作。

●「龍が如くスタジオ」作品で最初に関わったタイトル、担当されたパート

同上。

|

反町孝之:「龍が如くスタジオ」 チーフアニメーションディレクター

●現職の担当

アニメーションディレクターとして、キャラクター像やゲーム仕様に沿ったアニメーションの方向性をディレクターやプランナーと決定しています。おもにアクションパートに特化したアクターやスタントをコーディネーターと選定し、モーションキャプチャの収録を行っています。モーションキャプチャースタジオやアニメーター、プログラマーらとアニメーションの再生仕様やパイプラインを構築。アウトプットをチェックし、ゲーム全体のバランスをみつつ、アニメーションのクオリティや仕事の優先度を明確にしてメンバーをマネジメントしています。

●生まれ年、セガ入社年

1976年生まれ、2002年入社。

●最初に参加したタイトルと担当パート

『シェンムーII』リアルタイムムービーモーション制作(当時アルバイト)。

●「龍が如くスタジオ」作品で最初に関わったタイトル、担当されたパート

『龍が如く』モーションデザイナー。桐生一馬の戦闘モーション、ボスモーション、ヒートアクション制作。

新体制の発表は“決意表明”の証だった

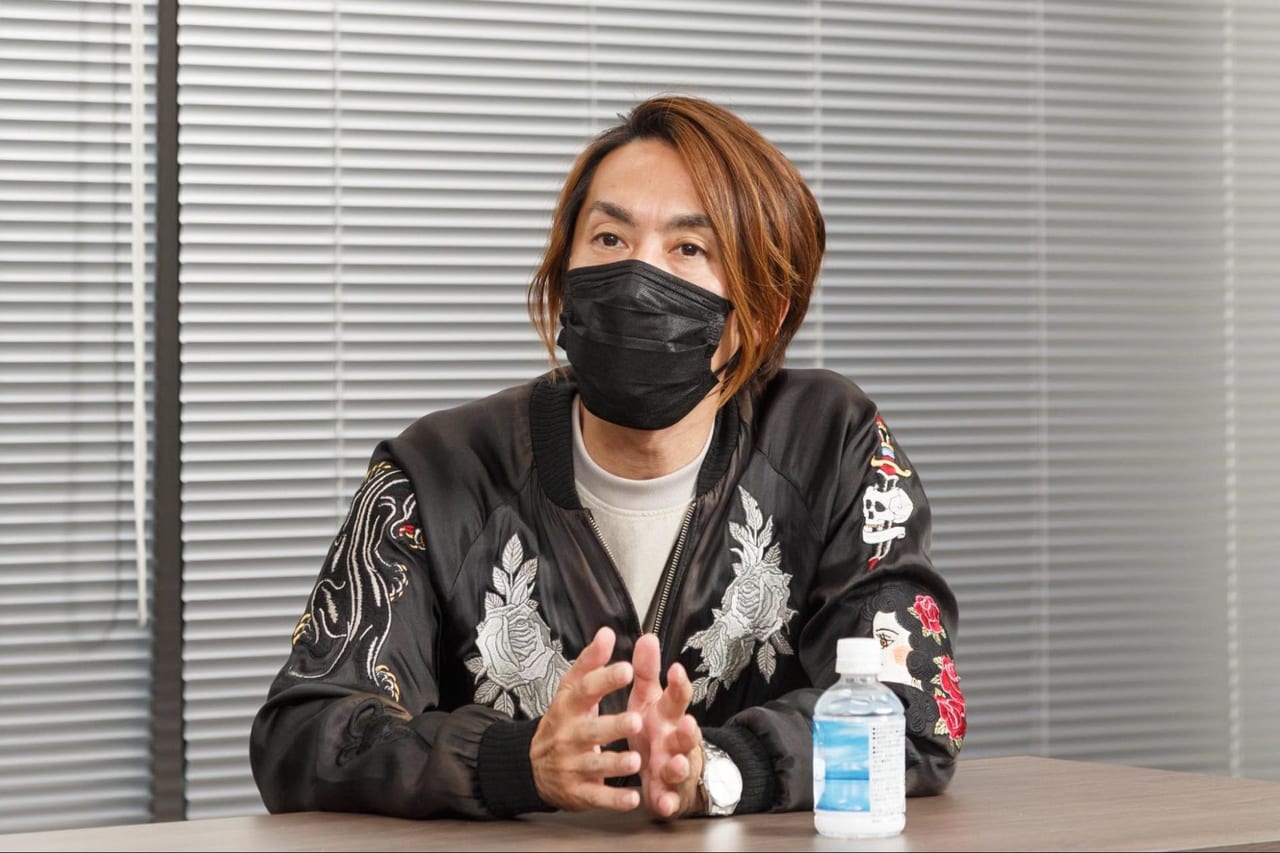

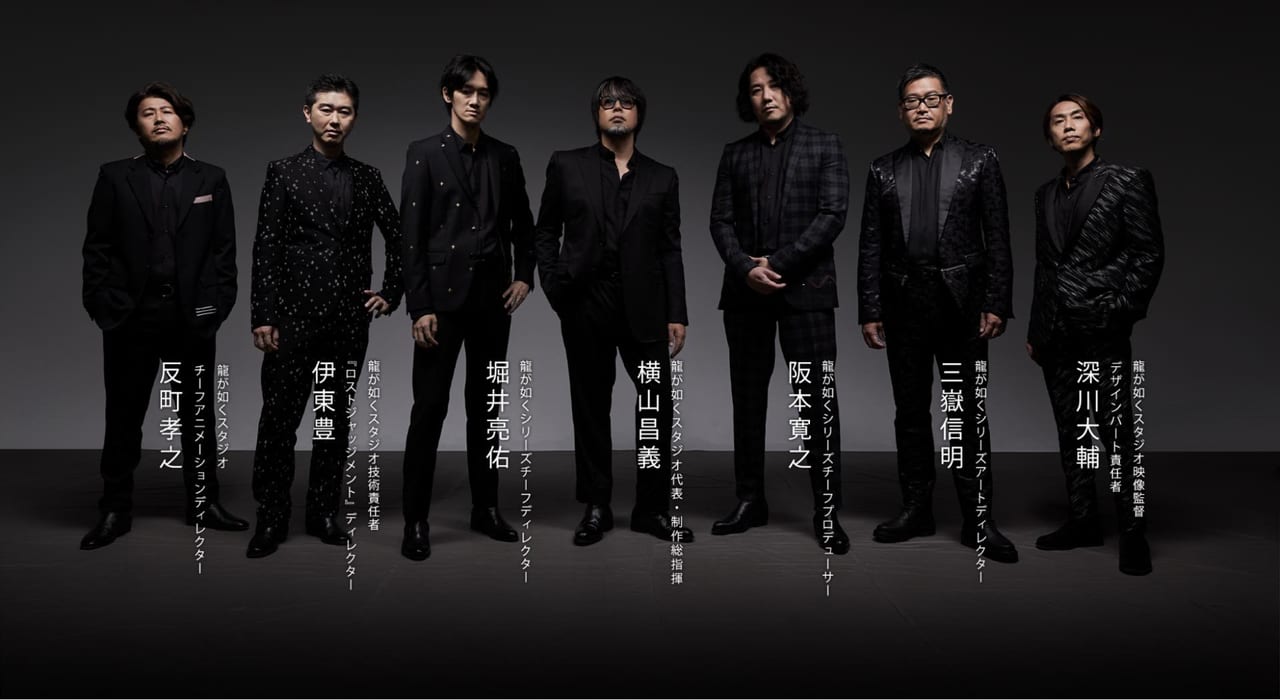

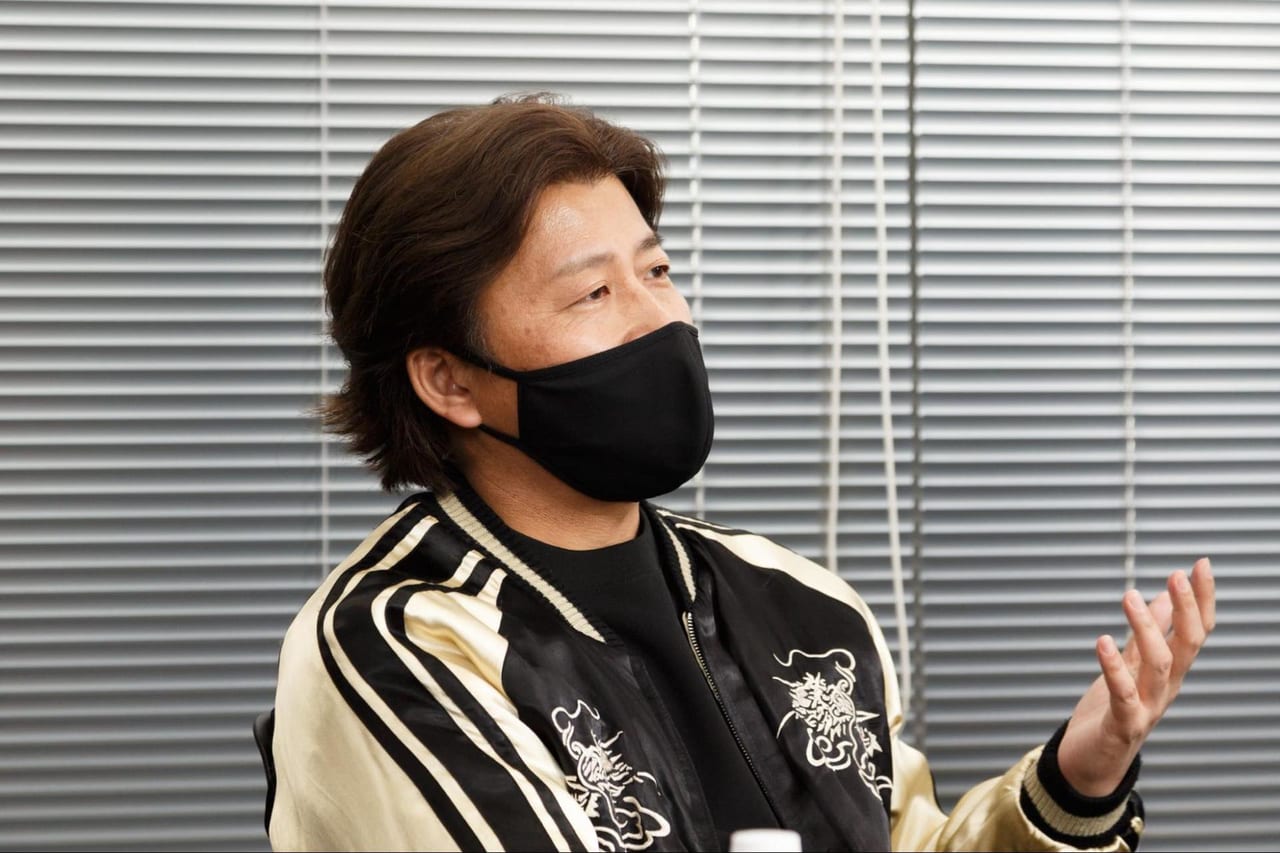

──新体制では横山さんがスタジオ代表・制作総指揮を担っていかれるわけですが、公式サイトには黒い衣装に身を包んだ皆さんの写真が掲載されています。横山さんのほかに6名を立てられたのは、どのような意図があったのですか?

横山:

ゲームの開発スタジオって、大きく分けるとプランナー、プログラマー、デザイナー、サウンドっていう4つの職種で構成されているんです。新体制を迎えるにあたり、その責任者たちを集めてキッチリとファンの皆様にお伝えしたいと思いました。

『龍が如く』的に言えば、“筋を通す”ということでしょうか?(笑)「私たちが責任を持ってやっていきます」というのを明らかにするために、名前と役職だけを記載するのではなくて、写真も掲載しました。

──なるほど。「龍が如くスタジオ」の各セクションのトップが、皆さんなんですね。

横山:

そうなりますね。まあこの全員がこれまで表に出ていたわけでもないので、みな覚悟が必要だったとは思いますけど。

|

──横山さん以外の方にお聞きしたいのですが、今回のように「名前を出すぞ」、「写真も撮るぞ」と言われたときに、率直にどう思われましたか?

阪本:

やっぱりうちのスタジオの特徴でもあるので、自然の成り行きというか(笑)。

三嶽:

自分は「出ますか?」って聞かれて「はい」って言ったらそのまま出ることになって(笑)。本当に当日は何を着ているのかよくわからないまま撮影したっていう感じです。

──皆さん、服は自前でご用意されたんでしょうか?

阪本:

いやいやいや(笑)。

──ではスタイリストさんが用意されたと。

横山:

そうです。ブランドの顔として表に出るわけですから、ヘアメイクもキッチリやってもらいました(笑)。さすがに盛らないと絵にならないので。

──そこまでこだわって撮影を行うのは、開発者だとなかなか体験できないことですよね。

三嶽:

どんな服を着るんだろう……っていうのは、当日までわからなかったという。

──ちなみに、公式サイトに写真が掲載されたのち、周囲の方からどのような感想が届きましたか?

深川:

プログラマーの人が席に来て、「いまちょっといいですか?」と言われて。そのときちょっと忙しかったので対応できなかったのですが、あとで「さっきの件なんでしたか?」って聞いたら、「写真見ました。かっこよかったです」って(笑)。

阪本:

わざわざ褒めにきてくれたと(笑)。

深川:

なかなかない体験でしたから、うれしかったです(笑)。

三嶽:

私はほかの部署からいっぱい人がきて、いじられました。「カッコいいねー」って(笑)。

|

──皆さん、ポジティブな意見をいただくことが多かったようですね。

伊東:

家族からは「おじさんをこんなに7人も並べてどうしたの」って言われました。「若返ったね」とか言われるのかなと思ったのに。

反町:

横山さんは10年前のスタジオ発足発表会【※】に出ていますけど、それに並んでいたメンバーも同じように歳を取っているので、どう考えても老いるよね。

(画像は「龍が如くスタジオ」発足記者発表会 – YouTubeより)

阪本:

自分も老いを感じました(笑)。

横山:

でもそれも含めて『龍が如く』らしいなと。実際『龍が如く』は登場人物たちもみな現実世界同様に歳をとっていくのが特徴ですし。歳をとったからといって新鮮味や人間としての魅力が減るわけではないですから、我々っぽくていい自己紹介ができたのではないかと思ってますね。

|

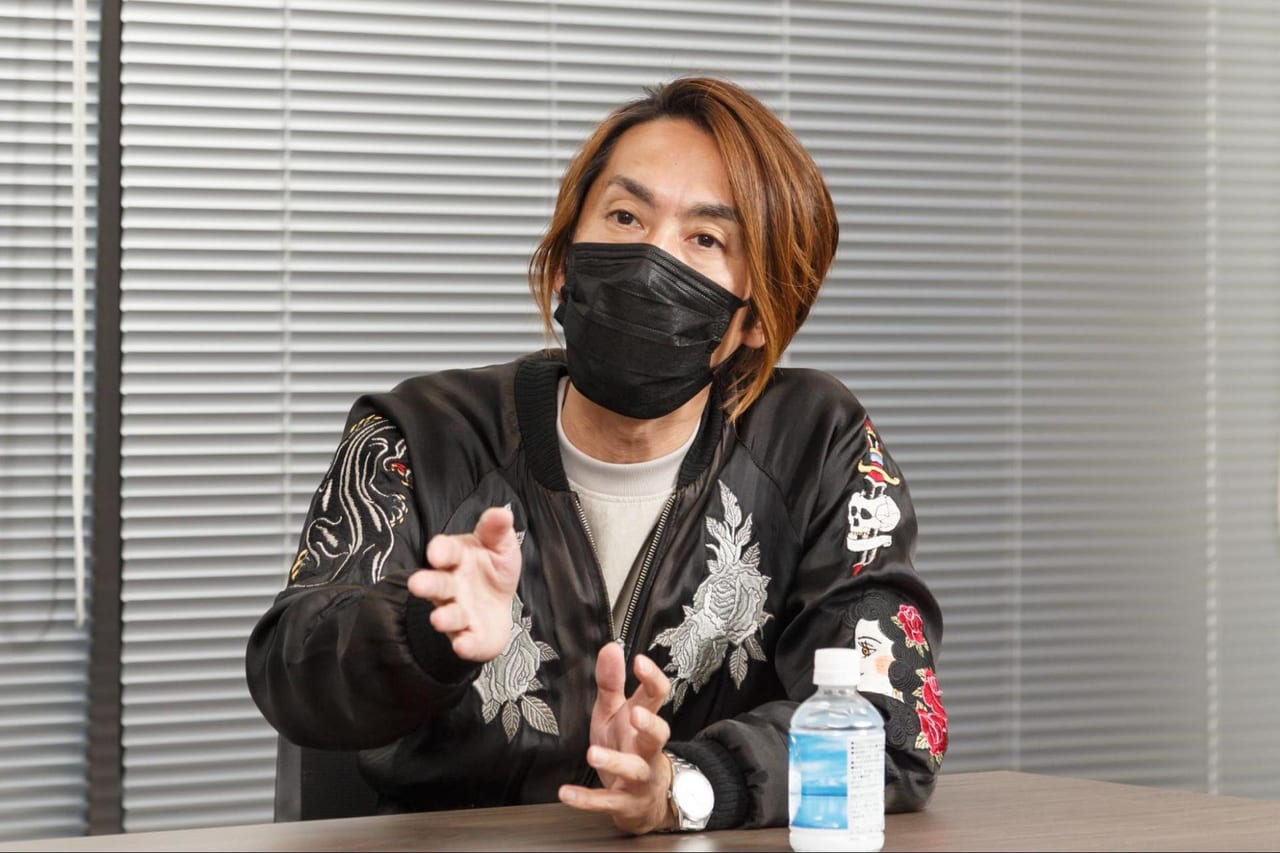

──新体制を発表されて、ユーザーからはどういった声が聞かれましたか?

横山:

発表した日が、世間的にもあまりニュースのない日だったみたいで、けっこう目立ったのかなと。意見を見てみると、思っていたよりも皆さん優しいというか、好意的なものばかりだったというのが正直なところです。「お前じゃダメだ」みたいなのが来るかと思ったんですけど、そういうのは皆無でした。

阪本:

スタジオの新体制と同時に発表した『龍が如く8(仮称)』を純粋によろこんでくれている感じでした。

横山:

本当にうれしいのが、両方を応援してくれているんですよ。名越さん、佐藤さんの挑戦【※】と、我々スタジオの新体制のどちらも応援してくれている。名越さんと佐藤さんの新しい挑戦に加えて、新体制となった「龍が如くスタジオ」をそのまま受け入れてくれていて。本当にありがたい話だなって思っています。

※名越さん、佐藤さんの挑戦:2022年1月24日、名越稔洋氏は「名越スタジオ」の設立を発表。NetEase Gamesの100%出資によるゲームソフトウェア開発会社で、コンソールを中心にワールドワイド向けハイエンドタイトルを開発することが明らかとなった。メンバーには佐藤氏も名を連ねているほか、「龍が如くスタジオ」の元スタッフたちが数名参画している。

名越稔洋氏が「名越スタジオ」を設立。NetEase Gamesの100%出資によるゲームソフトウェア開発会社。コンソールを中心にワールドワイド向けハイエンドタイトルを開発

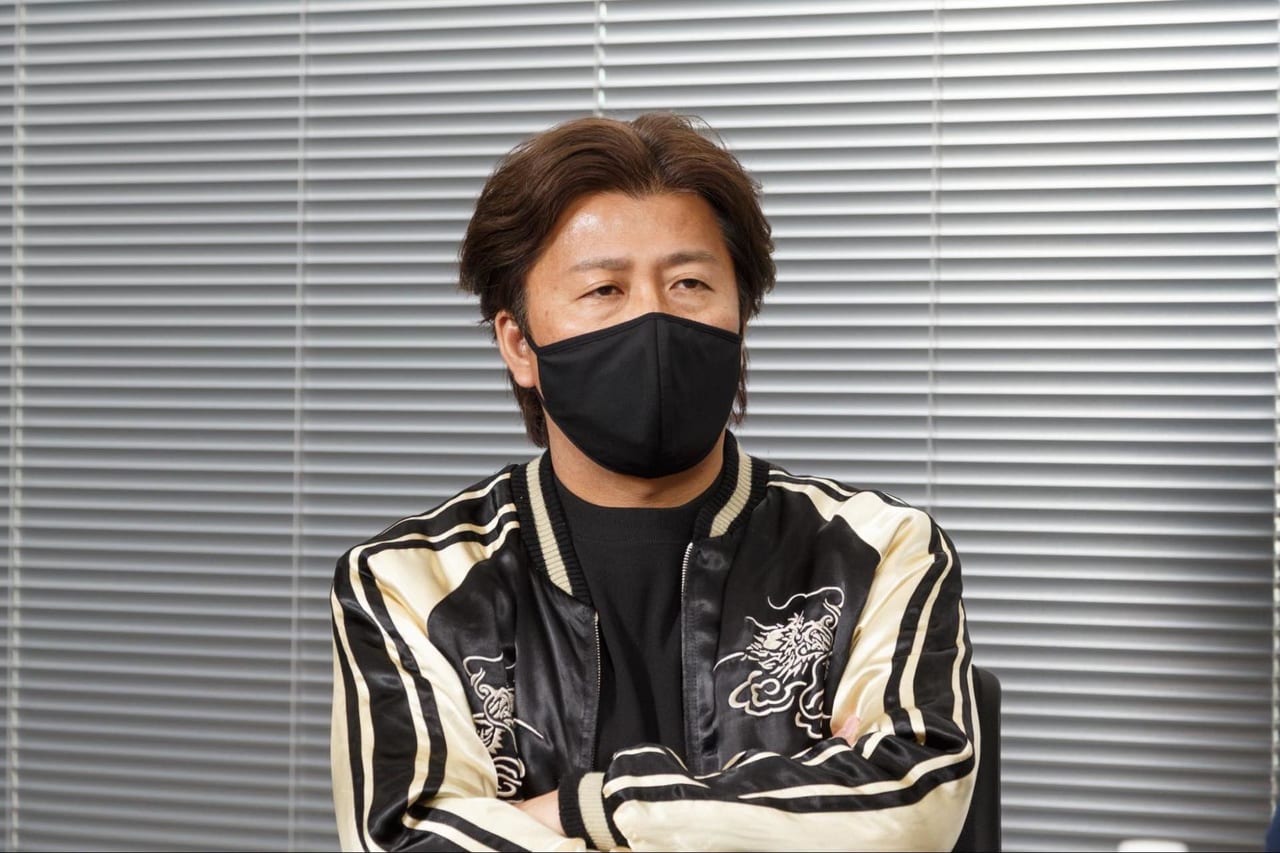

──発表の場に出ることによって、責任感というか、身が引き締まる思いは感じますか?

横山:

あれをやったということは外に対しても内に対しても“恥をかく”ことだと思うんですよ。まあ、恥をかくというのはリーダーの仕事だとは思うんですけど。

あの写真を公開したことで、これからは個人的な批判をされることもあれば、称賛を浴びることもあるわけですよね。そういった意味では、どのような写真を撮るにしても、ここにいる全員を出そうとは思っていたんです。みんなに「あと戻りできないよ」って伝えていました。

──あの写真は、スタジオとしての決意を表明した形なんですね。

横山:

これをしたことで、今後「龍が如くスタジオ」から発売されるタイトルは、自分が作ったものではなくても、評価されたり、自分の責任とされることがあるかもしれないですよね。そうなってもいいという、決意表明の意味は大きいですね。

──ただ、そうなると名指しで文句を言われることも多くなりますね(笑)。

横山:

そう、究極的にはそういうことなんですよ、表に名前を出すっていうことは。だからその“覚悟”みたいなものを自分を含む7人で持ちたかった。これだけSNSが流行っていて、匿名性の高い時代になると、こういった名前を出すというのは、勇気の証明というか、誠実さの証だと思っているんです。自分たちが作っているコンテンツに自信があるからこそ、できることでもあるかなと。

|

──その覚悟は伝わっていると感じます。ああいった雰囲気の写真にしようというのは、横山さんが決められたのでしょうか。

横山:

みんなでいろいろと意見を出し合いましたよ。私服にしようとか、肩を組んで撮ろうとか。10年前のネタを知らないっていう人も多いんですよね。

阪本:

そうそう。

横山:

社内の若いスタッフに、今回の写真を見せたんです。そしたら「えっ……何やってんですか……?」とドン引きされて。

──(笑)。

横山:

でも、社内のスタッフがそう言うなら、世の中じゃほとんどの人が「龍が如くスタジオ」なんて知らないと思うんです。だったら「なんでこの人たちはこんな格好をしているんだろう」と話題になった方がおもしろいのかなって思い、最終的にああいう形に。でも、本当に最後まで迷いましたよ。これこそがじつは時代遅れになっているんじゃないかっていう感じもしましたし。

──時代遅れというのは?

横山:

“当たり前”っていい方向に作用することもあるんですけど、“ダメなことに気が付かない”ことも往々にしてありますよね。自分たちが時代からズレていることを認識しないでやるってそうとうヤバいし、ハズしたらダサいし。だから前日まで迷ってたんですよ。一応撮るだけ撮って、「やっぱやめよっか」みたいなことも考えていました。

──新体制発表のニュースを名越さんの退職報告とセットにされたのには、どんな理由があったのでしょうか。

横山:

新体制になるという情報を語るうえで、当然触れなければいけないのが名越さん、佐藤さんの退職でした。そこを含めてどう伝えていくべきなのかっていうのは、かなり考えましたね。センセーショナルというかゴシップ的な反響はどうしても出てしまうだろうな、とは思っていたんですが、これまで責任者として表に出ていたメンバーの退職と「龍が如くスタジオ」が新しくなり今後も続いていくという2つの情報はセットで伝えるべきだなと思いました。

──ファンに対して真摯に伝えるべきだと。

横山:

『龍が如く8(仮称)』の件もあり話題にはなりましたが、プロモーションのつもりはなかったんです。「龍が如くスタジオ」が10年続いてきたのは間違いなくファンの皆さんのおかげです。10年、付き合ってくれた方々への誠意というか感謝の意を込めて、報告させていただいたと。その誠意があの黒いシャツと黒いジャケットの写真なのかって言われると、何も言えないんですけど(笑)。

──『龍が如く』1作目の発売から約16年が経過しました。セルフライナーノーツと言いますか、これまでの歩みに対する分析、感想としてはいかがですか?

横山:

いまだから言えることだと思うんですけど、もともと「龍が如くスタジオ」っていう組織は“ない”んですよ。

──え? それはどういうことでしょうか?

横山:

セガの社内に「龍が如くスタジオ」っていう部署はないんです。いまの第1事業部に相当する部署が、当時勝手に名乗り始めていまに至る形ですね。

──それでは当時、なぜ「龍が如くスタジオ」と名乗ろうと思われたのですか?

横山:

じつは、「龍が如くスタジオ」は『バイナリー ドメイン』【※】のためにできたものだったんです。『バイナリー ドメイン』の開発中に「どうやって売っていくか」、「どういう人たちに買ってもらうべきか」ということを考えていたわけですが、「『龍が如く』チームが作ったゲーム」というのがわかりやすい伝え方だと考え、そのために「龍が如くスタジオ」を立ち上げたんです。

(画像はバイナリー ドメイン|SEGAより)

──「龍が如くスタジオ」の知名度は、発足以降ずっと高かったと感じています。

横山:

知名度というかブランドが力になったというのはあると思います。過去に『北斗が如く』という、マンガ『北斗の拳』のゲームを開発しましたが、これが実現できたのは「龍が如くスタジオ」のブランド力があったからですね。「○○が如く」というタイトルをつけても許されるようになったのは、『龍が如く』シリーズの人気のおかげだったり、スタジオの知名度が高くなったおかげだなと実感しています。いまでも、「セガの横山です」と伝えるよりも「龍が如くスタジオの横山です」と言ったほうがわかってくれる人もいるくらいですから。

──スタジオ発足から10年が経過しましたが、振り返ってみていかがですか?

横山:

30年くらい経ったような感じです(笑)。本当にみんなでいっしょに駆け抜けていった10年だったので、30年分くらいに感じますね。「龍が如くスタジオ」は1年に1本くらいのペースでゲームを開発し続けてきたので、内部的にはつねに休みなく走っていたような気がしています。

──ほかの皆さんはいかがでしょうか。スタジオが誕生してから10年が経ち、心境やタイトルへの向き合い方などの変化はあったのでしょうか。

堀井:

目の前の作品を常に最高傑作にできるように全力投球する、というスタイルでずっと作ってきたんですが、そこに関しては今も昔も変わらないと思います。ただ初期のころに比べて感じるのは、制作チームとしてすごく成熟したな、ということです。

エンジンやツールなど、環境の充実という点ももちろんですが、長年一緒にものづくりをしてこないと得られないような信頼関係や絆、あうんの呼吸みたいなものが今のうちのチームにはあります。「龍が如く」とは何か、求められているものは何か、といった美学やビジョンを多くのスタッフが理解し、そのうえで自主的に行動してくれているので、クリエイティブチームとしては非常に充実した良い状態だと言えるんじゃないでしょうか。

──歴史のあるタイトルなので、“『龍が如く』とは”といったものが共通言語としてスタジオのメンバーに浸透していると。

堀井:

はい。新しいメンバーが入ったり、当然入れ替わりはあるんですけど、その中でも守るべきものや美学を伝承したり、浸透させていくようなことがかなりできているスタジオだと思っています。今回体制の変化はありましたが、現場のメンバー間にそういう関係性がすでにできあがっていますし「トップが変わったから何もできない」みたいなヤワなメンバーじゃないので(笑)、不安はないです。

|

阪本:

『龍が如く』1作目や『龍が如く2』のときは本当にたいへんでしたね。東京ゲームショウで発表する映像なんかも、朝まで作業してそのまま会場に持ち込んだり。あのころはどういう見せかたがいちばんいいのか、コツみたいなものがわかっていなかったので、とにかく素材の数だけ用意して……。編集にめちゃくちゃ時間がかかってしまったというオチもあるのですが(笑)。トレーラーなども、ナンバリングを重ねるごとにうまく作れるようになってきましたよね。

──“『龍が如く』らしさ”が確立されたのは、ナンバリングタイトルのどのあたりを作っていたときだと感じていますか?

横山:

気がつかないうちに……だとは思いますが、自分は『龍が如く5 夢、叶えし者』のときだった気がしますね。『龍が如く5』は自分が初めてプロデューサーを務めたタイトルで、完成したときにやっとひとつ何かができたような感じがしました。それまでは本当に暗中模索状態だったので。

堀井:

僕も『5』はシリーズの1つのターニングポイントだと思っています。熱いドラマとなんでもありのエンタメ性の融合の頂点、というか。これが「龍が如く」だ!と胸を張れるような感覚はありました。

阪本:

エンタメ性で言うと、『龍が如く3』のカラオケを入れたタイミングも一つのきっかけかもしれませんね。社内でも当初は「桐生があんなにはっちゃけてカラオケするのは世界観をぶっ壊している」って言われていたし。でもそれがすごい受けて、そこからバラエティ感が広がっていきましたから。

横山:

でも、まだそのころは“らしさ”が完全にはわかっていなかったんですよ。「あ、ここまでやっていいんだ」とか、「ここまで広げていいんだ」っていう基準ができて、その限界を示したのが『龍が如く5』だと、自分では思っています。

──新体制では横山さんがスタジオの代表と制作総指揮という立場になりましたが、開発手法や手順に変化が生まれるのでしょうか?

横山:

個人的な役割が3倍くらいになってマジでやばいなー、というのはまあ置いといて(笑)。これまでスタジオの代表という肩書は佐藤さんが名乗っていて、それは現場の総責任者というポジションでした。まずはそれを引き継ぎます。そして、制作総指揮というのは、タイトルに対しての責任を「私が持ちます」という意味合いで使っています。

新体制を発表しましたが、「龍が如くスタジオ」のプロジェクトにおいての変化としては、じつは私の肩書が変わったくらいなんです。だから、実情としては意外とそんなに変わらないんじゃないかなと思っています。当然、セガは会社で、我々はサラリーマンなので、この人が部長でとか、役職や肩書は新たに割り振られていますけども。だから新体制となって何かが崩れるっていうことはないと断言できます。

──名越さんはこれまで「龍が如くスタジオ」の顔として、テレビCMに出たり、生放送番組に出演されていました。ある程度の批判を受けることは承知したうえで、自分が矢面に立つことによってスタジオのブランディングを行っていたのかなと思っていて。そういった意味では、名越さんが退職されたことに対して不安の声もあるかと思いますが、そのあたりはいかがですか?

横山:

「龍が如くとは何か?」ということを考えたときに、名越さんが作っているものと考えるファンの方も多くいらっしゃるのではないかと思います。そういう方の不安というものは、今後の我々がつくる作品で払拭していくしかないですね。でも、不思議と恐怖感とかプレッシャーは感じないんですよ。私たちがやってきたものをそのままストレートに表現すれば、つぎの作品も絶対におもしろいものになると信じています。だから、新体制発表時のメッセージで「俺たちを信じてください! とは言いません」と書いたんです。

──イメージや憶測ではなく、作品で評価してほしいと。

横山:

「不安に思わないでくださいね」と言うよりも、「ゲームで評価してください」と言うべきだと考えています。ゲームというものはプレゼンテーションによって訴求することはできますが、結局は出来映えで評価され、それが人気につながるものだと思いますから。

──横山さんはこれまで脚本、演出、チーフプロデューサー、シリーズ構成など、幅広い立場でタイトルに携わられていました。横山さんはとにかく動いて動いて……というイメージが強いのですが、制作総指揮まで担当されると、仕事量が恐ろしいことになるんじゃないと……。

横山:

動いている幅は広いですけど……そんなにやってないよね? いまは。

伊東:

そうですね。

堀井:

昔はバリバリ現場につきっきり、という感じでしたが、スタッフもどんどん成長してきていますので、今は現場に任せるところはどんどん任せてもらって。シリーズ全体のことや、ゲームの肝となるシナリオや大事な要素に関してはチェックしていただいたり、一部手を動かしていただいたり、という形で進めています。

|

──これまでは、最終的なゲームの判断は誰がされていたのでしょうか。

横山:

プロデューサーとディレクターが当然判断するわけですが、そのひとつ上のレイヤーで名越さんと私がお互いが得意な領域で分担しながらみていました。今後は私を中心としながらも、映像なら深川、ゲームなら堀井など、ここにいる6人が責任をもってチェックしていくことになると思います。

──なるほど。

横山:

まあ作り方なんて時代によってドンドン変わっていくものなので、タイトルによって臨機応変にベストな形をとっていきます。実際『龍が如く』1作目のときから比べてみると、だいぶ仕事のやり方が変わっているんですよね。

──と、言いますと?

横山:

本当のいちばん最初は、私もモーションキャプチャーの演出や音響監督などもやっていませんでしたからね。専門の外部スタッフの方にお願いしていたんですが、ゲームを作っていく過程の中で、だんだん「ここが得意」というのがだんだんわかってきて。『龍が如く2』の途中から私が音響監督を担当することになりました。自分でシナリオを書いているから、音響監督さんに伝言ゲームするよりも自分で指示したほうが伝わりやすいし、早いってことで。

──たしかに、そうですね。

横山:

そういう作りかたを何作か続けて、これまでの体制ができあがったと。不思議なもので、別々に作業していてもうまく要素が噛み合うもんなんですよね。

──新体制発表時の横山さんのメッセージには「抵抗から共闘へと意識は変わり」という言葉もありましたが、それにはどういった想いが込められているのでしょうか。それは名越さんとやり合っていた時期があったということですか?

横山:

「抵抗から共闘」というのは私の意識の話です。さきほども言いましたけど、『龍が如く4 伝説を継ぐもの』までは本当に手探り状態で、“抵抗”だったんです。私の中では、ね。『龍が如く4』まではすごく抵抗していました。『龍が如く5』からやっと“共闘”になったんですよ、意識的には。

阪本:

『龍が如く』1作目のころから開発現場を見てきましたが、本当にその通りだと思っています。いまでこそ熟練のスタッフが多数いますが、最初のころはもう、本当に試行錯誤しまくっていて、そこから叩き上げられていまに至るというか。だからデザインの会議であれ、企画の会議であれ毎日が“抵抗”の日々という感じでしたね。

|

──では“共闘”というのは?

阪本:

例えばクリエイティブの現場では絶対に衝突は起こりますよね。かつては結論を出すまでにお互いぶつかり合いながらどちらかが折れるまで戦うという感じでしたが、作品を重ねるごとに、お互いのセンスや主張を理解したうえで、うまく意見を合わせていけるようになったというか。昔は「0か1か?」みたいな感じだったのが、双方の良いところをうまく取り合えるようになっていったと思います。

横山:

ここにいるメンバーは、その板挟みになった人も多いと思います(笑)。とくに映像関連ではたくさんあったと思いますね。

深川:

イベントシーンは、シナリオと絵コンテを完成してから先に進めるんですが、その後の収録現場でドンドン動きやセリフが付け足されたり変わっていったりするわけです。つまり最初に見せたときとは違うものになりますよね。場合によっては「こんなシーンだったっけ?」とNGを食らってしまいます。だから、現場の人間としては変更した映像を見せるときは、毎回ドキドキしていました(笑)。

|

──スタッフの方にもけっこう裁量権がありそうなのですが、たいへんさというか、責任の重さなどはどう受け止めて、どう対処されているのですか。

深川:

他のスタジオを多く知っているわけではないですが、たしかにうちの場合は個人に委ねられる裁量はかなり大きいですね。もちろん、方向性はバシッと示されるんですけど、細かい部分までの指定はないし、最終的に良いものができていればいいので。やりがいはすごくありますが、同じくらい責任も感じます。

伊東:

私はこのメンバーの中ではいちばん社歴が長いんですが、上からあまり細かいことは言われずにけっこう自由にやらせてもらっていました。『龍が如く』チームに入ってからも、自分たちがおもしろいと思うものを勝手に作って、それを見せてダメ出しをもらって、というシンプルなやり方でやってきたので、ほかの人に比べて苦労していないかもしれない(笑)。

阪本:

それは伊東さんが優秀だったからだけでは?

伊東:

いやいや。たとえばハードがプレイステーション4に代わりますとか、『龍が如く7 光と闇の行方』ではRPGになりますとか、技術面やシステム面で新しいことが求められるようなときには、苦労しましたね。『JUDGE EYES:死神の遺言』の尾行などの調査アクションに関しては、何度作り直したか覚えていないです。

|

反町:

『龍が如く6 命の詩。』のときに格闘アクションをすごくリアルに作ったプロトタイプを用意したことがあるのですが、当時はかなり苦労しました。ハードが進化してグラフィックがリアルに向上した一方で、ゲームプレイを重視したキャラクターの誇張モーションが、すごくゲームっぽく悪目立ちしちゃったんです。

例えば「バトル中にキャラクターの足が滑って見える事で違和感が生まれている」ということは、それまでにも何度か指摘されていて。ゲーム機の進化に合わせてアクションもリアルに表現できないかと挑戦できたのが『龍が如く6』で“ドラゴンエンジン”を使い始めた時だったんです。ただ、試作としてすごくリアルな挙動のアクションシステムを作ったのですが、見た目の変化は大きかったものの、全くゲームとしては成立しなくて。操作しても気持ちよくないし、レスポンスも悪いし。うーんって。結果的には見た目を含めて再度システムを作り直しましたね。

|

伊東:

“『龍が如く』らしい”バトルって、リアルさも大事なんですが、殴ったときに敵が不自然であってもド派手に吹き飛ぶとか、そういった「気持ちいい」ということが重要なんですよね。1回失敗して、そこに気づかされたっていうのはあります。

反町:

その着地点を『龍が如く6』では見せられたんじゃないかなって思っています。

スタジオとしての“誇り”

──「龍が如くスタジオ」はブランドであって部署ではないという話でしたが、スタジオに関わるスタッフ人数としては何人くらいの規模なのでしょうか?

横山:

300人くらいかな。

──それはかなりの大所帯ですよね。平均年齢はどのくらいでしょうか。

深川:

30代半ばくらいじゃないでしょうか。

横山:

『龍が如く』シリーズを作っているコアスタッフは、入れ換えはありつつもだいたい100人くらいですね。

──新しいスタッフが参加した場合、どういった作業から入ってもらうことが多いのですか?

横山:

とりあえず1タイトルを作ってもらうっていうのが多いかな。1回プロジェクトに入って回してみれば、かなり馴染んでくるものなので。

阪本:

新人で入ってもタイトルに関わったら2年目からいきなり頼もしくなったりしますよね。

横山:

なんかもう、すでに3~4年働いている顔になってる。

阪本:

自信がついてくるのかな。

横山:

やっぱり、ひとつ作るのが大事なんだと思う。プロジェクトが始まったばかりに入った1年目のスタッフだとしたら、2年目くらいには作っていたゲームがリリースされますよね。そのころになると、もう先輩にダメ出ししたりすることもあるしね。

阪本:

あるある。

──先輩にダメ出しするのはすごいですね(笑)。そこは意図的に、新人の方がプロジェクトに入りやすいような配慮をされているのでしょうか。トレーニング的な意味合いも込めて。

横山:

いや、そういうことはしないですね。ちょっと時期が悪いと、しばらくほかのことをやってもらったりっていうのもありますし。

──「龍が如くスタジオ」は作品数が多いこともあり、新しい人材、才能が輩出され続けているというイメージがあります。

横山:

そうですか? 我々としてはそんな感じはしないのですが。

──ディレクターやプロデューサーって、なるべき人がなる職種と言いますか、教えてできるものではないのかなと。個人の資質によるところが大きく、ゆえに新たな人材が頭角を現すかどうかは、ほとんどの開発会社が苦しんでいる部分だと思っています。

横山:

ただ、やらせていないだけだと思いますよ。やらしちゃえばいいんですよ。

あとは、「その人みたいになりたい」って思えるような人が上にいるかいないかも重要だと思います。上の人間が活躍して、下が「あんなふうに、ゲームを指揮して作ってみたい」と思えるようにさせてあげることも重要なんじゃないかな。でも、最近は私みたいになりたいってスタッフは少なくなってきている気がします(笑)。

──そう感じるのはどうしてですか?

横山:

はたから見ると、「何をやってるのかわからない」というイメージなのかなと。ただ、うちの若手は、堀井みたいにゲームをディレクションしてみたいとか、三嶽みたいにアートをすべて監修したいと思っている人が多いと感じていて。そこにはやっぱり憧れみたいなものがあるんだと思います。憧れがないと「たいへんそうだな」とか、「面倒くさそうだな」が先行しちゃう。最近だと、若い子はガツガツした欲望みたいなものをあまり見せてくれないんですけど、私はそこを揺さぶるのがけっこう得意だったりするので(笑)。

たとえばこういうインタビューがあるときに、なるべく出していったりとか。……ちなみに、出たくなかったら出なくていいとは言っていますよ。誰も辞退したことないけど(笑)。

|

──『龍が如く』の開発チームを取材していつも思うのが、どのタイトルの担当であっても皆さんとにかく目力が強いんですよ。いい意味で自信に満ち溢れているというか。

横山:

メディアの取材とか、イベントとかには「出てみたい」と捉えてくれている面もあると思っていて。それを仕事のモチベーションに感じてもらえるといいなと。

──300人もスタッフがいると配置がたいへんだと思うのですが、どういった基準で決められているのですか?

横山:

プロデューサーがそれぞれ選んでいます。そのときのプロデューサーが動きやすいように座組をしていけばいいと思っていますね。将棋の盤面みたいなものだと思っていて、自分の王将をまったく守らない配置にしてもいいし、逆に金銀で固めてもいい。それはプロデューサーが自分の持っている予算と人材、スケジュールの中で組んでいけばいいことなので、ほかの立場の人間が口を出すことはほぼないですね。いまでいえば『龍が如く』のチーフプロデューサーは阪本なので、彼がメインで決めています。たまに「えっ?」って思ったときだけ、「なんでこうなってるの?」って聞くような感じで。

『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』だと伊東がディレクターを務めましたが、プランナーを長年経験しているからディレクターになるっていうのは、うちだとあんまりないですね。

──そういった自由度の高さ、懐の広さがまさに「龍が如くスタジオ」の特徴だと思うんです。

横山:

もちろん、プランナー出身の人がディレクターをやるときとそうでないときでは、ゲームの作りかたとか進めかたは違ってくるものなので、スタッフのあいだで戸惑いが生まれることもあるとは思います。それでもそこはプロデューサーの采配なので、従いましょうと。べつにプランナーってディレクターになるために生まれたわけじゃないですし、できるやつがやればいい職種かなと。

伊東:

『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』で私がディレクターを担当することになった際に、チャンスだと思いましたし、「プログラマーでもこういう道があるんだよ」というのを示せたかなと。

新卒の面接をすると「プログラマー出身でもディレクターになれますか」という質問がけっこうあるんですが、そういうときは「なれます」と実例をもって答えられるわけですからね。

──それは「龍が如くスタジオ」だけの特徴なのでしょうか? たとえば、セガの別の開発部署だと方針が異なるのですか。

伊東:

ほかの部署でも、同じような文化を感じますね。

横山:

セガは中裕司さんがいた会社ですから。中さんも、もともとプログラマーじゃないですか。名越さんもデザイナー出身ですし、セガはさまざまな職種から名プロデューサー、名ディレクターが生まれているんです。私としてはあまり職種間の壁みたいなものは感じないですね。

──セガ、とくに「龍が如くスタジオ」の方々からは、ほかのメーカーとはちょっと違う雰囲気を感じるんです。それはセガの独自の文化によって育てられたものなんですね。

横山:

熱い、というかみんな出たがりだし(笑)。

|

阪本:

出たがり(笑)。

──それがさきほどの“目力の強さ”につながると言いますか(笑)。あと感じるのは、皆さん、「龍が如くスタジオ」の一員ということに誇りを持っているなと。

横山:

モチベーションをどう保つのかは、報酬っていうのはもちろんあるんですけど、それだけじゃなくて「俺たちはこれを作ってるんだ」って誇れるのがいちばんデカいですよね。だから私の仕事としては、開発に携わった人たちがみんな“誇り”を持ってもらえるようにする、っていうのをいちばんに考えています。

──スタッフ全員が誇れる仕事にしていくのが、横山さんのいちばんの仕事だと。

横山:

昔、歌舞伎町で“『龍が如く』のプロデューサー”って人と飲んだことがあるんですよ。

──ん? どういうことですか?

横山:

いや、その人はまったくのニセモノで。『龍が如く』開発者の名を語った、ウソをついているヤツがいたと(笑)。

──(笑)。

横山:

こっちは正体を隠して「マジですか!? すごいですね!」と話を合わせていっしょに呑んで。その人はウソをついているわけですけど、“『龍が如く』のプロデューサー”っていう肩書に魅力があると思っているからこそ、そう演じているわけですよね。ある意味、“誇り”を感じてくれている。だって自慢をする手段として使っているわけですから。

──なるほど。多くの人が知っているタイトルを作った人間であると。

横山:

ほかにも、うちの女性スタッフから「『龍が如く』のプロデューサーと知り合いっていう人からナンパされました」という話を聞いたり。「この人、知ってます?」と言われて顔写真を見せられて、まったく知らない人だったという、そんな話もあります。

そういう話を聞くと「『龍が如く』もすごくなったんだな」って思うんですよ。セガはアーケードゲームも人気ですけど、アーケードゲームってプレイしている人たち以外は、残念ながら知名度が低いので「ちょっとわからない」と言われることが多い。だから「『龍が如く』はいいよね」って、社内でも言われることが多いんです。

──ブランド力、知名度の高さがそこまで浸透しているんですね。

横山:

私たちはその幸せを当たり前のように享受しているけど、それは先人たちが、ひとつずつ積み重ねてきたものなんですよね。そういうものを作り続けることも、上に立つ人間の責任なのかなと思っています。タイトルに携わった人がよろこんだり、よそで自慢できるものを、我々7人は用意し続けないといけないんだなと。

──『龍が如く』シリーズはゲームを発売するスパンが短いことも特徴ですが、その一因として“判断の早さ”も挙げられるのかなと。仕事の進め方など、独自のやり方だったり、特徴的な手法があるのでしょうか。

横山:

よく聞かれるのですが、とくにないんですよ。みんなで「せーの」と決めるだけで。ただ、上の判断が早いというのはあると思います。

堀井:

そうですね。寝かせておく、ということをとにかくしない、というのは文化としてあると思います。すぐに判断する。判断できない場合は判断できる状態にいつするかを決める、というように、常に案件が動いている状態にするというのは、心がけていますね。

あと、メンバーにかなり裁量権を与えている、というのも早さの秘訣だと思います。新人や若手にミニゲームをまるまる任せる、なんてことも日常茶飯事です。自主的にスタッフが考えて前に進めてくれるので、結果的にチームとしてのスピードが上げられているんだと思います。

ただそうする場合、チェックはきちんとしないと収拾がつかなくなるので、そこはかなりシビアに行っています。基本的に「こういう理由でこうしました」というロジックがきちんと説明できないものは、絶対にオーケーを出しません。そういった厳格なチェックがゲーム開発の日々の中で毎日のようにあるので、スタッフも自然と自主性やロジックを鍛えられているのかなと思いますね。

阪本:

『龍が如く』1作目のころから「納得して作れ」というのは言われ続けていましたし、そこはみんな共通言語として大事にしてきた部分だと思います。