最近、集英社や講談社などの大手出版社が「ゲーム事業」に参入してきている。

元々、出版社は「餅は餅屋」として、ゲーム制作など専門以外の領域は協力会社に任せ、あくまでライセンサーとしての立場を維持してきた。なのに、ここに来て、出版社が続々と自らゲーム事業に参入しようとするのはなぜなのだろうか?

その理由のひとつとしては、今後のIP(版権、知的財産)の展開先・マネタイズ先として、デジタル分野ーー中でもゲームがもっとも有望かつ重要だから、ということが挙げられるだろう。

出版社は漫画や小説といったIPを多数保有している。ヒットしたIPは「原作」として、アニメや映画、ゲームといったメディアミックスを通してさらに大きく認知を広げることができる。これら知名度の上がったIPをいろいろな形で展開しビジネス化するのが、出版社の基本的なビジネスモデルになっている。

しかしながら、現状、その出版社が自前で持っているIPの展開先は、雑誌やコミック、電子書籍といった出版媒体や映像化まで。最近では、グッズなどの商品を自社で展開するケースが増えては来ているがまだまだ少なく、映像化にしても、出版社は一部出資に留まることが多く、ゲームに関しては前述したように、あくまでライセンスアウトする立場で、要は他社に任せているケースがほとんどだ。

つまり、元となる原作版権を持ちながらも、映像化やゲーム化など、”出版物以外”からの利益は、複数の権利者が混在する製作委員会に帰属するものが多く、例えば、仮にゲームで大ヒットを飛ばしても、それがアニメ版権ベースのものだった場合(IPモノのゲームの多くは、アニメ版権ベースであることが多い)、出版社に入る利益は、アニメ出資分のみ(+原作使用料)の比率だったりするのである。

出版社の場合、アニメへの出資比率が10〜25%程度に留まることも多く、まぁ要するに、せっかくゲームなどで大ヒットをしても、儲かるのは出版社の周辺の企業だったーーみたいなことも多いわけだ。

もちろん、これが一概に悪いというわけではなく、複雑な市場環境の中で、餅は餅屋で棲み分けをする。すなわち、それぞれの得意分野を活かして、共存共栄という構図も重要だろうし、そうした仕組みの中でコンテンツ産業が発展してきたという背景もある。

しかし、である。

アメリカの大手漫画出版マーベル・コミックがウォルト・ディズニー傘下となり、映像ではネットフリックスが、ゲームではSteamやApp Storeのような世界規模のプラットフォームがしのぎを削る中で、コンテンツ業界がより大きな資本力の競争に巻き込まれているのも確かだ。

そんなかで、IPを生み出し、その大元の権利者である出版社とは、どういう立ち位置であるべきなのか? 映像会社やゲーム会社へのIP供給元としての役割に留まるのか、それとも、より垂直統合的な展開をするメガパブリッシャーへの道を模索するのか?

今後、頭打ちが見えている紙媒体に比べ、コンテンツがよりデジタルに”溶けていく”のは必至だろう。ゲームを始めとした、”デジタルコンテンツ”への取り組みに出版社が興味を持つのも、いわば必然と言えるのである。

そんな潮流が出版業界に流れるなか、2021年6月、KADOKAWAの新社長に就任した夏野剛氏が、ゲーム事業を重点施策とすると表明した。

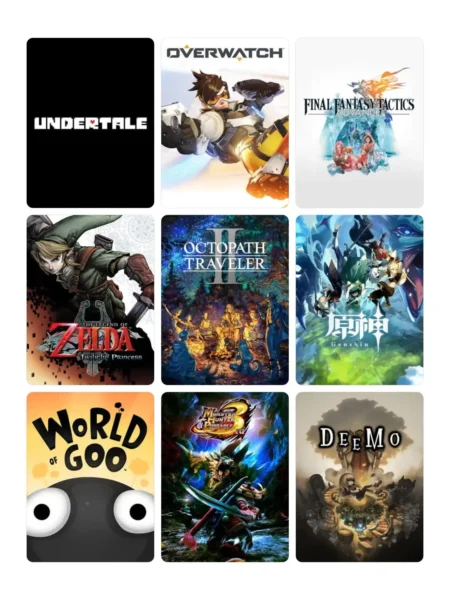

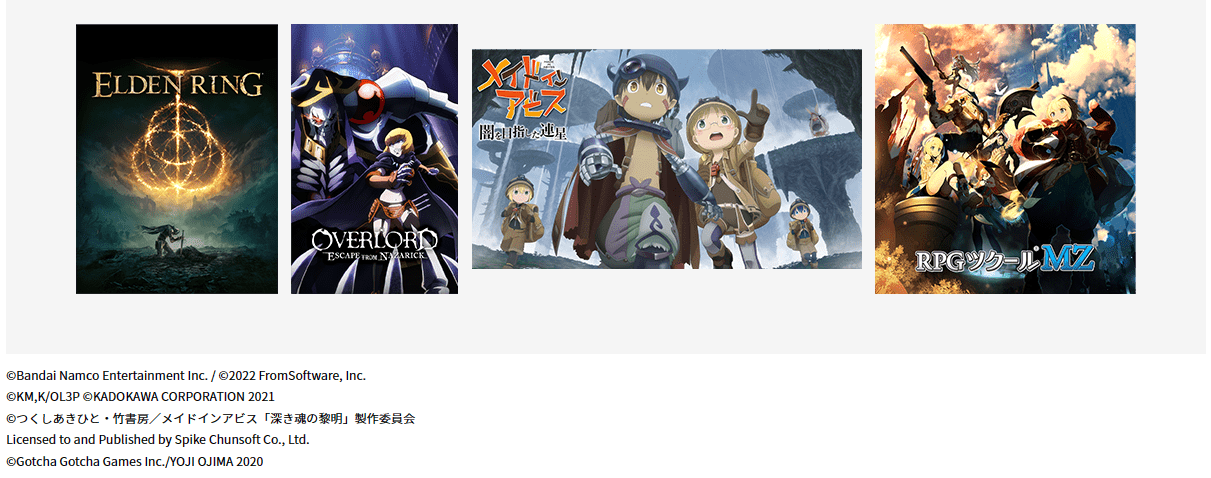

実を言うとKADOKAWAは、もっとも果敢にゲーム事業へ取り組んできた出版社だと言える。子会社にフロム・ソフトウェアやスパイク・チュンソフトといったゲーム会社を持っているし、かなり黎明期から、アニメ&コミック&ゲームのメディアミックス構想をやろうとしてきた。上記の”メガパブリッシャー”という標榜を掲げたのも、KADOKAWAだったりする。

しかし、フロム・ソフトウェアなどの子会社は成功していても、KADOKAWA本体が手がけたゲーム事業は苦戦してきた歴史がある。メディアミックスの先駆者でありながらも、ゲームだけはなかなか上手くいかない。ゲーム事業は、KADOKAWAの悲願であると同時に、鬼門でもあったのである。

夏野氏は、まさにそこに、改めて大きなチャレンジをすることを打ち出したわけだ。

しかし、KADOKAWAのような大企業が直接ゲーム事業に身を乗り出すというのは、一朝一夕には成立し得ないはず。そこにはどのようなビジョンがあるのだろうか。

そこで電ファミ編集部では、KADOKAWAに新設されたゲーム事業推進室の責任者である熊谷美恵氏にお話を伺う機会を得た。熊谷氏は、20年以上もセガに在籍し、通算50本以上のタイトルを手掛けてきた、ベテランのゲームプロデューサーである。

本稿では、セガで上流から下流まで見てきた熊谷氏に、ゲーム開発者から見た出版社やIPを活用することの可能性、そして新たなKADOKAWAにおけるゲーム事業の取り組みがどういうものなのか? その実情について語っていただいた。

|

聞き手/TAITAI

文/柳本マリエ、TAITAI

編集/実存

カメラマン/佐々木秀二

KADOKAWAは良くも悪くも、「自分たちでやろう」という気風が強い

──熊谷さんがKADOKAWAに行ってみようと思った決め手はどういうところだったんですか?

熊谷氏:

デジタルエンターテインメントは日本の産業の強みだと思っていて、私もゲーム業界の立場から、その文化を育んできた人間のひとりだと勝手に思っています。

コロナの影響により、いわゆるおうち時間が増えたことで近年では急速に日本のアニメ・漫画・ノベルが多くの人に楽しんでもらえる状況になっているにも関わらず、「なぜそこから派生するゲームは世界に広がっていないんだろう」と違和感を覚えました。

そこで、アニメ・漫画・ノベルを多く手掛けるKADOKAWAに、ゲームをわかる人がいたらもっと動きがあったはず……!と思ったことが入社のきっかけです。

──そこで熊谷さんが「KADOKAWAがやれていない」あるいは「ここがチャンスだ」と思ったのはどのあたりですか?

熊谷氏:

KADOKAWAの場合、出版から映像化まではルートが確立されているんですけど、ゲーム化はまだルートが整備されていないように見えるんです。アニメの場合はスタジオとがっつり組んだ踏み込んだ制作をしているんですが、ゲームに限ってはそうなっていない。おそらく、ゲーム自体の作り方の難しさや、業界文化の違いが大きすぎて分離されたままなのかなと。

それに加えて、ゲームを作っても歴史的にオリジナルタイトルが多くて、せっかくのIPを利用したゲームが少ない。そこも、「もったいないな」と思っていました。

──僕が昔所属していた経験から言うと、KADOKAWAって小さな集合体が寄り合っているアメーバ型の企業なんですよね。そこが良さでもあり、欠点でもある。

他の出版社──たとえば集英社や小学館は上からのガバナンス(統治)が、かなり効いている企業だと思うんですよね。『名探偵コナン』や『ドラえもん』なんかは徹底的に管理されていて、だからこそ30年、40年と続く巨大IPに成長している。

一方でKADOKAWAは、そうしたガバナンスが比較的緩い社風があると感じます。とはいえ、だからこそ、各々が自由にやって大ヒットも生まれるし、活力もある。「なにかやろう」となったときに、社内であっても他人のIPを使うのではなく「自分たちでやろう」みたいな気風があるんですよね。

熊谷氏:

私も、KADOKAWAに入ってそんな印象を受けました。なんというか、会社がひとつの「巨大な集合体」になっていて、みんなそれぞれ自分で成果を持ち帰って貢献する……みたいなイメージで(笑)。

おっしゃる通り、「ひとつのIPを大きくする」というよりも個人が料理していく印象が強いです。出版や映像でいうと、ゼロからIPを作り出す過程においてはそのほうが合理的かもしれないですが、「原作やアニメで人気になったIPをどういうふうに展開していくか」という、育ったあとについて考える視点が、あくまで他の出版社さんと比較してですが、薄いことは課題のひとつだと思いました。

KADOKAWAって、1本の古くからの軸がある出版社というよりは、さまざまな会社が統合されて、いろいろな文化が入ってきているので、アニメに関してもいまの体制になったのはそんなに古い話ではないんです。

|

──出版社の話で言うと、編集体制(あくまで漫画編集部の話ですが)の違いとかも面白いんですよね。例えば、集英社のジャンプ編集部は若い作家と若い編集者が1対1で向き合う気風があるんですけど、一方で講談社のマガジン編集部は、一人の作家に対して3人ずつくらい担当が付いて、順に入れ替わって行く体制だと聞きます。小学館のサンデー編集部は、担当者は一人なんだけど、2年から3年で編集者が変わっていくシステムだったりと、結構違いがあるようで。

熊谷氏:

そこでいうと、KADOKAWAは編集部にもよりますが、1対1の体制が多く、作家と編集者の結びつきが強いように思います。

──中小の出版社になると、編集者の人数が少ないこともあって、1対1の体制が多くて、ずっと同じ編集者が作家さんと付き合っていくケースも少なくないと聞きます。例えば、白泉社の『ベルセルク』などは、ずっと編集者が変わっていない。ある種のバディとしてやってるみたいな形だったと聞きますし。

熊谷氏:

先生の意向は編集者経由になるので、その編集者が「ロングスパンで作品をどう育てていくか」という考えをもっているかどうかで、その先の展開が変わってしまいますよね……。

──その点で言うと、集英社のなかでも『週刊少年ジャンプ』では、担当の編集者が作家をプロデュースする視点が強いようなので、編集者の属人的な強みが出ています。

KADOKAWAだと、電撃文庫やメディアワークスは人が少なかったから1対1にならざるを得なかったと思うんですけど、結果的に「作家と運命共同体でやるから馬力が出る」というのも真実だとは思うんです。

熊谷氏:

その点で言えば、ゲームのプロデューサーも同じようなものです。関わりが長ければ作品に対する理解も深く、これまでの文脈の延長線上で展開を考えることができるので。

一方で、同じ理由の裏面として、展開が固定化してしまうところもある。やはり、良し悪しですね。

──「IPを立ち上げる」というフェーズだと、そういう属人性はかなり有効だと思うんです。一方で、「IPを大きくする、育てていく」というフェーズでは、その属人性をいかにうまく外していくか、がポイントだと思っていまして。

たとえば『ドラえもん』や『ドラゴンボール』、さらには『ガンダム』なんかは原作者の手を離れて、いろんなものができていってますよね。

熊谷氏:

たしかに0を1にするのと、1から10、あるいは10から100にするフェーズでは必要な力が違ってきますよね。

そういうフェーズ分けで捉えると、KADOKAWAにおけるゲーム事業は5から10くらいのフェーズなのかなと思います。たまに成功することはあっても、システムとして確立はできていない。

KADOKAWAがここからさらに大きくなろうと考えたとき、出版・映像にもチャンスがあるかもしれないけど成長スピードには限界がある。ゲームが重要であることは明確なのに、成功事例が少ないからどうしたらいいかわからない。

KADOKAWAでも、これまでゲーム事業において「俺がやる」と手を挙げる方はいたんですけど、そこで得た知見をノウハウ化できていなかったんだと思います。

|