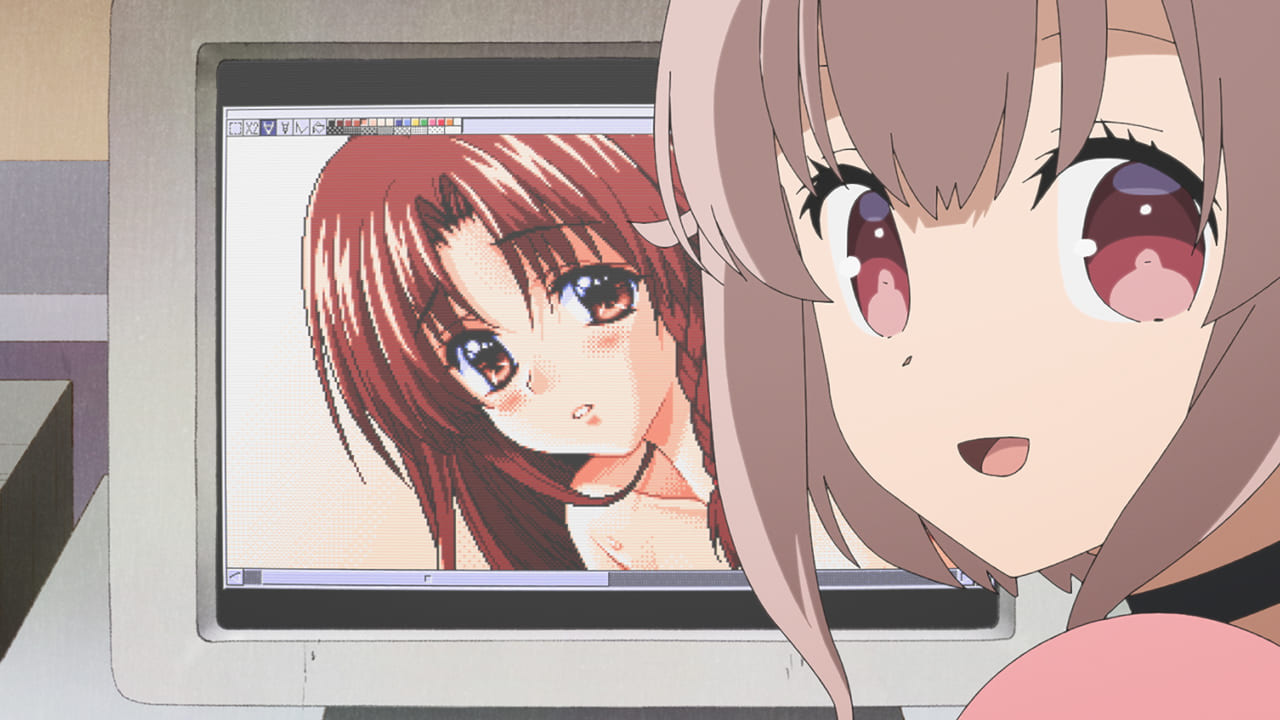

まさに“ドンピシャ”な設定の『16bitセンセーション』はどう映るのか?

──美少女ゲーム音楽が多くの方に受け入れられる時代となったわけですが、これまでを振り返ってみて、自身の楽曲についてどう思われますか?

折戸氏:

あまり制作の中で意識したことはないのですが、よく人から「折戸くんの曲はスルメ曲だ」と言われるんですよ。何度もヘビーローテーションしているうちに、じわじわとすり込まれて良さが伝わってくる、ふと聴きたくなる曲だと。でもそれって、狙っては作れないんですよね。

中沢氏:

僕にとってあの時代に作ったものは青春の一部なんですよね。ゲームを作ったり音楽を作ったり、がむしゃらにがんばっていたあのころってものすごく青春だった。

折戸氏:

情熱がありましたね。

中沢氏:

サークル活動みたいなエネルギーがありましたね。

──今回エンディングテーマを手掛けられている『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』もそんな時代を描いた作品ですが、おふたりはこの作品にどのように関わっていくことになったのでしょうか?

折戸氏:

恥ずかしながらお話をいただくまで『16bitセンセーション』のことを知らなかったのですが、ちょうど別件の企画で中沢さんと話しているときに話題を振ってみたら、「原作を読んだことがあります」と中沢さんがおっしゃって、それで一緒にやりたいと思いました。

中沢氏:

スケジュール的にすごくシビアなタイミングでしたけどね(笑)。

折戸氏:

そうですよね(笑)。

中沢氏:

でも絶対やりたいし、「1日考えさせてください」と返事して。

──エンディング曲における、おふたりの役割は?

折戸氏:

僕が作曲、中沢さんが編曲を担当しています。作詞はKOTOKOさんですね。

──グッとくるメンツですよね(笑)。

中沢氏:

じつは、僕達が組むのってかなり少ないですよね。

折戸氏:

そうですね。『リトルバスターズ!』で麻枝さんの曲のアレンジを中沢さんにお願いしていましたが、自分の曲のアレンジとなるとあまりなかったですね。

中沢氏:

なので僕からすると、「いいんですか!?」という感じでした。ただ原作が大好きなので、大丈夫であればやらせてくださいと。

折戸氏:

原作を知ってる時点で自分の中ではもう中沢さんに決定みたいなところもありました(笑)。

──『16bitセンセーション』の舞台設定は90年代の美少女ゲーム業界ですが、おふたりはまさにその時代を体験されてきたわけですよね。『16bitセンセーション』はどのように映りましたか?

折戸氏:

僕はまだ原作を拝見していないのですが、アニメでは「ああ、この時代は確かにこうだった」的なあるあるに共感できると思っていて、楽しみですね。

中沢氏:

アパートの1階がPCショップで、2階でゲームの開発をしている、という設定は、まさに僕らの世代にはドンピシャですね。

──おふたりが初めてオリジナルアニメの曲を手掛けられたのは『おねがい☆ティーチャー』が最初だったと思うのですが、当時の思い出などはありますか?

折戸氏:

どういった経緯で依頼が来たのかはわからないんですけど、ある日突然馬場社長から「こういうアニメを作るから主題歌やってよ」と言われたのが最初ですね(笑)。

覚えているのは、アニメ主題歌ということで、ゲーム制作では考えたこともなかった「尺の制限」に初めて直面したことです。どちらかといえば自分はイントロを長めに作るほうなので、89秒に収めることが本当に難しくて、結局オーバーしたものをそのまま納品しちゃいました(笑)。

アニメでどう使われたのかを確認したら、アバンの終わりから『Shooting star』のイントロがかかるというものになっていて……。

中沢氏:

あれがいいんですよ!!

折戸氏:

あれはあれで味がありますよね(笑)。多分アニメ会社さん側も「あれ? 100秒以上あるぞ?」と困ったと思うんですが、映像を見たときにいい感じに演出して頂けて有難いと思いました。

中沢氏:

僕は『おねがい☆ティーチャー』のBGMの一部を担当させていただいていました。当時はアニメの仕事をやらせてもらえるなんてまったく思っていなかったので、本当にありがたかったです。僕らの世代にとって「自分の曲がテレビで流れる」というのはすごいことですから、実際にテレビで自分の曲を聴いたときは感動しましたね。

──表舞台に出るという話で言うと、中沢さんはI’veメンバーとして武道館にも立たれているわけですよね。

中沢氏:

「美少女ゲーム音楽で武道館に行く」なんて、誰も予想していなかったと思うんですよ。当然ですけれど、2000年代初頭に僕の周りで武道館を目指していた人なんて誰もいなかった(笑)。

折戸氏:

そうですよね。武道館でやると聞いたときは思わず「ええ!?」となりましたから(笑)。なんかいきなりすごいところに来たなと。

中沢氏:

美少女ゲームから大衆的なところに打って出ていくなんてまったく想像していなかったので、みんな半信半疑のまま会場に行ったのですが、会場のお客さんの熱気がとにかくすごくて。マグマが噴出したかのような熱量のライブで、あの武道館はあとにも先にもない特別なものだったなという感触がありますね。

『16bitセンセーション』エンディングの制作秘話

──『16bitセンセーション』の話題に戻りますが、エンディングを制作するうえで心がけたことや大変だったことはありましたか?

折戸氏:

最初にアニプレックスさんから曲のイメージとして提示されたものが、過去に高瀬さんが書いた、バラード寄りのミドルテンポでゆったりした曲調だったのですが、方向性の説明の中で「美しくエモーショナルなメロディ」という要望があったんです。偶然にもその直近で書いていた曲がありまして、「この曲、案外ピッタリなんじゃないか?」と思って、アニプレックスさんに提案したところ「全員がまさに折戸さん曲!ということで一致しました」とお返事を頂き、採用して頂く事になりました。

──中沢さんは折戸さんから曲を受け取ったときにどんな感想を抱かれたのですか?

中沢氏:

受け取ったときですか……。とにかく仕上げないと、どうやって間に合わせようって感じで(笑)。

一同:

(笑)。

中沢氏:

ただ、誤解のないようにお伝えすると、これは本当に『16bitセンセーション』のための曲だと思いました。これぞ折戸サウンドというか、折戸さんの切なさとあったかさが混じったエモーショナル感がぎゅっと詰まってる。最初はそのエモーショナル感をどうやって増幅していこうかと考えました。

──おふたりにとって90年代のゲーム制作現場はどのようなものでしたか? 思い出や印象に残っているエピソードがあれば、ぜひお聞かせください。

折戸氏:

いまでこそ音源の確認はネットのストレージを使っていますが、当時はDATというテープメディアに音源を入れて、それを物理的に郵送して確認するというやり方を取っていたんです。

もちろんリテイクがあったらDATを何本も送り直さなきゃいけないわけで、いまでもI’veさんから届いた大量のDATが会社に何十本も残っていたりしますね(笑)。

中沢氏:

ギリギリまで作っちゃうんですよね。当時のよく覚えているエピソードは、高瀬さんが「中沢、空港行くぞ

!」って空港まで乗り込んだことがあって(笑)。空港だとDATがちょっとだけ早く着くわけですから、その

分の時間も作業にあてる、というのをよくやっていました。

──東京大阪間だと、本当に急いでいるときは担当者が新幹線に乗って物理的に運搬する、というやり取りも普通にやっている時代でしたよね。

折戸氏:

ちょっと前までは東京から大阪までマスターデータを朝一で持ってくる音楽ブランドさんもいました(笑)。

中沢氏:

『Kanon』のころもDATでやり取りしていましたよね。

折戸氏:

インターネットのストレージを使い出したのが『智代アフター 〜It’s a Wonderful Life〜』ぐらいからですもんね。

──ビジュアルアーツさんに溜まっている、そのDATテープはマニアからすればお宝ですね(笑)。

折戸氏:

どうですかね、もう再生機がないので(笑)。

中沢氏:

なかには高瀬さんの仮歌が入ったものなんかもありましたよね。

折戸氏:

ありましたねえ、『Last regrets/風の辿り着く場所』の仮歌。確かビジュアルアーツの創立20周年記念パンフレットに同梱されたCDで使わせてもらった記憶があります。

──『Last regrets』の男性バージョンもありましたよね。

中沢氏:

あれが高瀬さんです。

──あれ、高瀬さんだったんですか!

中沢氏:

そのころはボーカルの名前を出してなかったので、謎を残したままの音源でしたね。

──貴重なお話がうかがえて感動しています(笑)。機材やアプリケーションなど、技術の進歩によって制作はやりやすくなったと感じますか?

折戸氏:

すごくありますね。当時は制作に使う音楽機材が1台20万円くらいしたんですよ。それを何台も買うのは辛いですし、なかなか手が出なくて。

当時はハードのミキサーを使って録音していたのですが、いまはDAW(Digital Audio Workstation)やソフトシンセのおかげで、PC1台あれば制作が可能な時代になりました。制作の敷居がすごく下がってきたと思います。

中沢氏:

波形が取り扱えるっていうのが大きいですよね。

折戸氏:

当時、唯一波形が扱えるサンプラーが2~30万円くらいしたんですよ。しかもフロッピー2、3枚程度の量しかデータを読み込めないっていう(笑)。それがいまやPCで好きなだけ波形を読み込めますからね。

中沢氏:

でも、当時は音色が逆に絞られてたじゃないですか。いまはほぼ無限にどの音でも出せるから、選択しなきゃいけないものが増えてしまっているな、というのも感じていて。

折戸氏:

どれを選ぶかというのに、ものすごく時間を費やすようになりましたよね。

中沢氏:

何万という音色があるので、音色を探すだけで1時間2時間とか平気で時間が過ぎていくんです。あのころだったら、すでにある音源を使うしかなかったわけで。最近は当時の良さというものを考えるようになりましたね。無限にあればいいってもんじゃないなと。

──制約があるからこそ、独自性や工夫が出せたわけですよね。

中沢氏:

最近になって当時のハードを買い直していますからね(笑)。

折戸氏:

この前もXV5080(PCMシンセサイザー)を修理に出してましたよね(笑)。

中沢氏:

めんどくさいんですけど、「極力そういうのも使いたいな」って気分になってきて。あのころのハードはほとんどみんな壊れていくから。

折戸氏:

30年近く使っていますから、電源周りとかね。

──おふたりは直接お会いすることも多いんでしょうか? エンディング曲を作るにあたり、顔を付き合わせてやり取りすることはあったのでしょうか?

折戸氏:

基本はLINEでの連絡ですね。ただ、今回のアレンジに関しては、いままでにないくらい密にやり取りをさせてもらった気がしますね、

中沢氏:

一応アレンジは僕の名前になっていますが、かなり折戸さんのアイデアを取り入れさせてもらっています。なので、折戸さん色が結構強いんじゃないかなと。

折戸氏:

いろいろなことを提案させてもらったり、試させてもらったりしましたね。

──具体的にどういった提案があったのですか。

中沢氏:

90年代っぽさといまっぽさで、どちらかに振り切るんじゃなくてどっちもやりたいという思いがありました。90年代っぽさだけでもダメだし、かといっていまに寄りすぎても違いますから。折戸さんの意図をできるだけ汲めるように、懐かしさと新しさのバランスについては結構やり取りしましたね。

折戸氏:

すごくいい形になりましたよね。あのころだったらギターも入れてなかったかもしれない。いまの人にも聴いてもらえて、あのころを知っている人たちにも何か感じてもらいたい、そんな仕上がりになってるんじゃないのかなと思います。

──オーディエンスの反応が楽しみですね。

折戸氏:

楽しみな半面、ちょっと怖いな(笑)。受け入れてもらえたらうれしいですね。

中沢氏:

僕はめちゃくちゃいいと思いますよ!

──アニメで曲を聴けることを楽しみにさせていただきます。本日はありがとうございました。

「あまりにも懐かしい単語が次々登場するのでクラクラしてきた」という読者の方もいるのではないだろうか。それほどまでに、今回のインタビューでは濃密な思い出トークを聴かせていただくことが出来た。このような貴重な機会を頂けたことにまずは感謝したい。

ところで、この記事を書いている私はいわゆる「Z世代」に分類される世代であり、今回のインタビューで語られた90年代の美少女ゲームの話題については、正直に言うと「ちょっと知っている」という程度であまり詳しくない。しかし考えてみれば、これは『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』を観る若い世代のゲーマーが置かれる状況とどこか似ている気がする。なるほど、今回のインタビューを電ファミ編集部が私に聞かせてくださったのも、本作の趣旨とどこか重なる部分があったからなのかもしれない。

しかし、インタビューだけでこれほど面白い話がたくさん聴けたのである。『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』がどのようなノスタルジーを、そして面白さを持っているのかは、インタビュー中の折戸さんや中沢さんの明るい表情を見れば推して知るべしと言うべきだろう。

いまの美少女ゲームに当時ほどの勢いはない。これは悲しいことだが現実だろう。しかし、私は美少女ゲームの話をする上の世代の先輩オタクたちの表情が好きだ。「Leaf」や『鳥の詩』や「PC-98」の話をしている人たちの楽しそうな顔が好きだ。そういった「語り部」の存在は、いつだって私たちをワクワクさせてくれる。

『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』は、語り部たちが90年代への愛を込めて作った作品である。若い世代にとっても、少し上の世代にとっても、きっと素敵なアニメになるだろうと私は思う。