「フェイクドキュメンタリー」というジャンルのホラー作品が今、熱狂的な流行を見せている。

「モキュメンタリー・ホラー」などとも呼ばれるこのジャンルは、フィクション作品でありながら、ドキュメンタリー番組のような演出がなされるのが特徴だ。

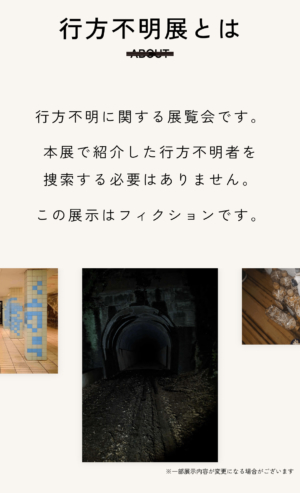

例えばテレビ東京で放送された『イシナガキクエを探しています』は、かつてよく見られた「行方不明者の公開捜索番組」の体裁をとっており、実際に繋がる電話番号が用意されるなど、「本物っぽい」演出が大きな話題を呼んだ。

他にも、映画化された『変な家』はホラー映画としては異例の興行収入を上げるなど、従来のホラーファンだけにとどまらない、大きな人気を博している。

そんな中、近年の作品に特徴的なのは、徹底して本物のドキュメンタリーに寄せた演出をしているにもかかわらず、冒頭で「この作品はフィクションです」と宣言をすることだ。

ホラー作品といえば、かつては『ほんとにあった怖い話』など、「作り話かもしれないけど、本当にあった出来事かもしれない」という真実味にゾッとするような作品が主流だった。

それがなぜ、わざわざ本物っぽい演出をしたうえでフィクションを宣言する作品になってきたのか?

そして、これほど多くの人に支持を受け、熱狂的なファンベースを獲得するに至ったのか?

その答えを見つけるため、「フェイクドキュメンタリー」に深く関わるふたりにインタビューを実施した。

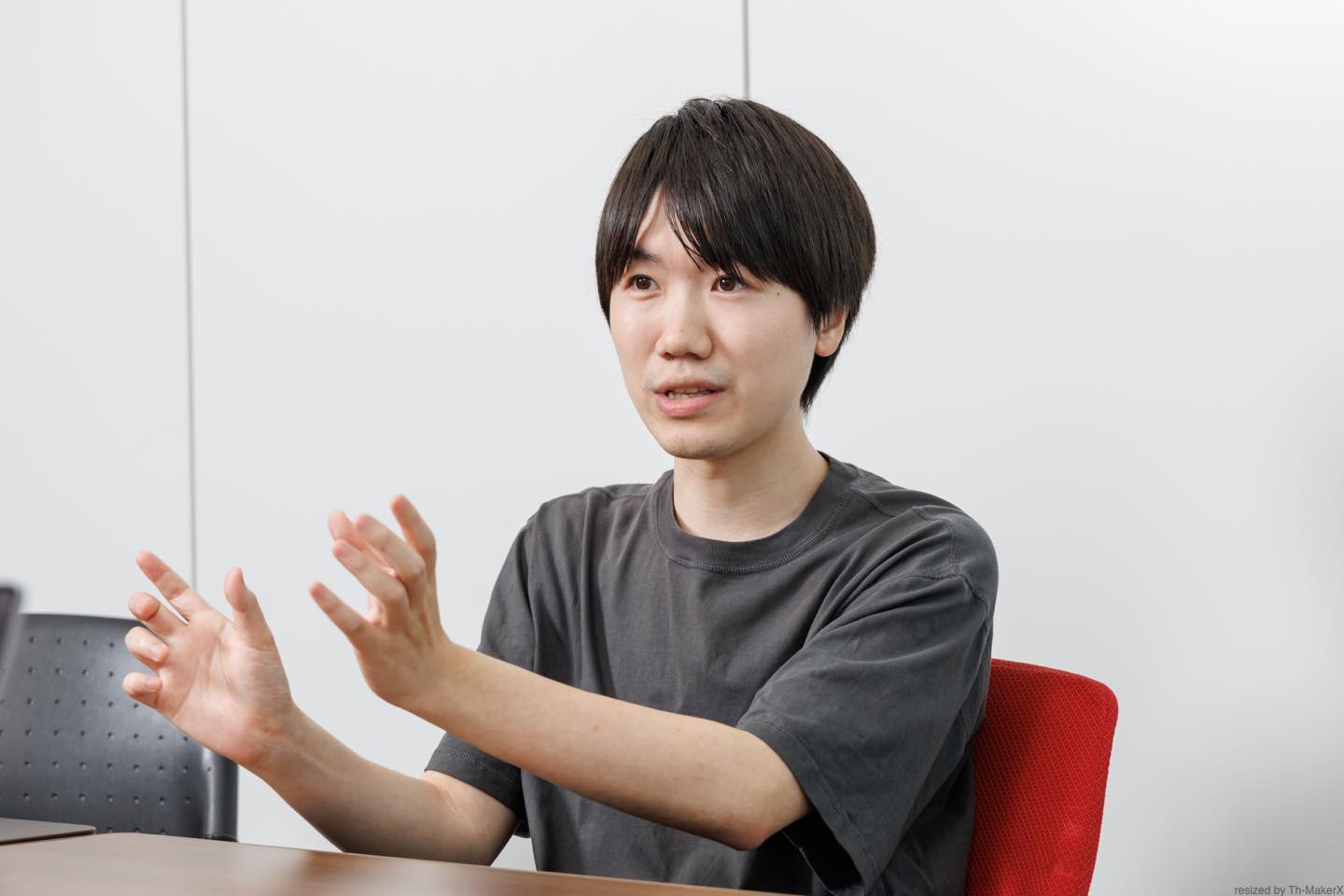

話を聞くのは『イシナガキクエを探しています』などのプロデューサーを務めるテレビ東京の大森時生氏、『瘤談』などインターネット発の作品で人気を博すホラー作家・梨氏。

『変な家』、『ONE PIECE』、お笑い芸人のライブまで、考察要素をふくむコンテンツを広く横断しながら語られる中で強く感じたのは、ふたりの「フィクションであることを明示する」という信念だ。

「だから僕は、フィクションと謳った上で『フェイクドキュメンタリー』を制作したい」と大森さんは語った。フェイクドキュメンタリーのフォーマットが持つ危険性を理解しているからこそ、真実かどうかを受け取り手に委ねないのだ。

「『ONE PIECE』の考察は陰謀論に似ている」、「『考察』という言葉は無くなればいいと思っている」など、数々の気になる発言も見られた今回のインタビュー。フェイクドキュメンタリーというジャンルを通して、スマートフォンで簡単に情報にアクセスできる現代のさまざまな側面が見えてきた。

近年のホラーブームの背景と、ホラーの受容のされ方の変化。考察によってユーザーがコンテンツの「当事者」になる

──近年のホラーブーム、特にフェイクドキュメンタリーといったジャンルの盛り上がりには熱狂的なものを感じます。このようなブームが起きるまでには、一体どういった流れがあったのでしょうか?

大森氏:

僕と梨さんが出会ったのが2022年の秋ごろで、そのころのフェイクドキュメンタリーやホラーは文芸雑誌などで取り上げられることはあったんですが、エンタメ領域にはまだ降りてきていない感覚があって。「ホラーは全然見ません」みたいな人も今より多かった気がします。

──文芸誌などで特集されていたと。それはどういったものなのでしょうか。

梨氏:

簡単に言うと、サブカル批評的な文脈ですよね。

大森氏:

そうですね。そのころ既に出てきていた『フェイクドキュメンタリーQ【※】』や『女神の継承【※】』といった作品を対象に、アジア圏でそういったホラーが流行り始めていたことに対する批評や研究がちょっとしたブームになっていたんです。

※『フェイクドキュメンタリーQ』…… 皆口大地氏と寺内康太郎氏が手がけるフェイクドキュメンタリーホラー番組。2021年からYouTube上で公開されている。

※『女神の継承』…… ナ・ホンジン氏原案、バンジョン・ビサンタクナーン氏監督の韓国・タイ合作モキュメンタリーホラー映画。2021年公開。舞台はタイ東北部、人格が変わったように凶暴になった姉を救うため、妹が祈祷を行う。姉に取り憑いた強大な存在によって、祈祷師一族は「狂乱の儀式」にのまれていく。

梨氏:

そもそも、怪談の創作の歴史という面を考えると、創作怪談と実話怪談って隔たったものとして捉えられているんです。

例えば、京極夏彦先生のような方が書くホラー小説と、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト【※】』のようなフェイクドキュメンタリー的なものは、全くの別ジャンルとして扱われていたんですね。

その上で、フェイクドキュメンタリー的な手法をフィクションとして使う作品ってあんまりなかったので、フェイクドキュメンタリーといえば実話としての立て付けの物が多かったんです。

※『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』…… 1999年にアメリカで公開されたモキュメンタリーホラー映画。伝説の魔女「ブレア・ウィッチ」をテーマに映像制作を試み、森に足を踏み入れた大学生3人。行方不明になった彼らが遺したビデオには、恐ろしい記録の数々が刻まれていた。

大森氏:

だから、それまでの作品は「心霊ドキュメンタリー」ですよね。

──心霊ドキュメンタリー。それはどういうことでしょうか?

大森氏:

例えば僕がプロデューサーを務めた『イシナガキクエを探しています』では冒頭に「この作品はフィクションです」という但し書きが入るんですが、以前の作品は、「あくまで本当である」という体がとても大事で、フィクションだとわかってはいてもそれを絶対に言わないという「お約束」の強いものが多かったんですよ。

それが2021年か2022年ごろから、『フェイクドキュメンタリーQ』のように、冒頭から完全にフィクションだということが打ち出されていて、その上で楽しんでくださいね、という提供のされ方のものが徐々に増えてきたんです。

──それまでの作品は「本当にあった」という体が大切だったのが、現在はウソだとわかった上でのめり込めるような作品が増えてきたんですね。

大森氏:

そうですね。あらかじめ「フィクションです」と前置きされたうえで見始めるんですが、中身を見ると本当のように見える手触りのものが増えてきていて、そういう作品に対する熱狂が生まれている、という感覚があります。本当という前提の上にフェイクを重ねるより、フェイクという前提の上に「本当」を積み重ねていくイメージです。

──そういった感覚の変化って、どういったものが背景にあるのでしょうか?たとえば昔のネット怪談などは、「ウソか本当かわからない」みたいな雰囲気を楽しむものが多かったと思うのですが、今だと最初から「フィクションです」と前置きされた上で、中に入った時の本物っぽさを楽しむようになってきているということですよね。

梨氏:

まず前提を話しておくと、いわゆるネット怪談が投稿された2ちゃんねるの「洒落怖」スレも、「創作でもいいから怖い話を集めようぜ」というものだったんです。

有名な『くねくね』なんかも、「こういう話を作ってみたから読んでください」と投稿された作品なんですよ。その上で、作品がコピペされていくうちに「本当にあったかもしれない話」のように広まっていったんです。

──ネット怪談の作品も、起源には創作という前置きがあったんですね。

梨氏:

表面上「ウソか本当かわからない」といった楽しまれ方をされていたのは、事実としてあると思いますけどね。

そういった時期を経て、ホラー作品を「フィクションとわかった上で楽しむ」文化に移り変わっていった転機というのは、諸説あると思うのですが……。個人的には2017年から2019年の「SCPファウンデーション」が人口に膾炙した時期があるんじゃないかと思っています。

──なるほど、SCPですか。超常的な物品や現象の報告書という形で作品が投稿される、創作コミュニティサイトですよね。

梨氏:

どういうことかというと、SCPって「ロールプレイの文化」なんですよ。

あれって、SCP財団という秘密組織みたいな物があって、超常的な異常のある物品を収容している。そしてそこに所属する職員の方々がそのレポートを読むという体でさまざまな作品を楽しむという文化じゃないですか。

で、そこで語られているものはすごく本当っぽく語られているけれど、みんなはそれを創作物として楽しんでいる。

ここにはあるのは、嘘か本当かわからない、その間の感覚を楽しむっていうよりも、嘘か本当かわからないっていう「態度のロールプレイ」を楽しむ文化なんですね。

──SCPファウンデーションのサイトの作りからして、秘密の財団のレポートを閲覧するという体裁で、初めて見た時からロールプレイに引きこまれるような形になっていますね。

梨氏:

そういったロールプレイの実感みたいなものが、創作サイトというコミュニティの中で出来上がったんです。

だからこそ、たまに「SCP財団はウソってことになってるけど、実は本当のことを隠しているんだろ、俺は知ってるんだぞ」みたいな人がたまに現れるんですけど(笑)。 それもそれで風物詩みたいな感じで捉えられていて。

そういった「ウソかホントか」論争をするのではなくて、「真贋が曖昧なものを、本当ということにして楽しむ」というリテラシーが広まった土壌として、SCPファウンデーションの存在は挙げられると思います。

──大森さんは、昨今のフェイクドキュメンタリーがフィクションという前提で楽しまれている背景についてどう思いますか?

大森氏:

SNSなどを見ていても思うのですが、ホラーというジャンルに限らず、実世界でもどれが本当でどれがフィクションなのかわからなくなってきている、という感覚があります。

梨氏:

リアリティーショーの番組とかですかね。

大森氏:

リアリティーショーもそうですし。例えば選挙があったとして、「この人がこういう悪いことをしている!」みたいな話題って、もはやどれが本当でどれが陰謀論なのか見分けがつかない。僕の感覚だと2018年、2019年ころからそういう時代が始まっていると思うんです。

その中で、コンテンツの「ウソか本当か」という真偽の間の感覚を楽しむようなムードじゃない。「そっちじゃない」って感覚が強まってきているんじゃないかと。

現実世界の話題すらもぐちゃぐちゃな状況なので、例えフェイクドキュメンタリーという手法の作品だとしても、フィクションとして楽しみたいと思っている層が増えているんじゃないかって思うことはありますね。

──SCPという土壌があったという話は、なるほどなと思う一方で、昨今のホラーを楽しんでいる人たちの多さからしたらほんの一部の例なんじゃないかと思います。

SCPを通ってきた、ロールプレイのリテラシーがある人が近年のフェイクドキュメンタリー作品を楽しんでいるというのは理解できるのですが、大森さんの作られているような作品は、そういった下地がない方々にも広く受容されているのではないでしょうか?

大森氏:

それで言うと、僕が今作っている番組を見ている層は、ホラーやSCP、なんなら『フェイクドキュメンタリーQ』も通っていない人がかなり多いみたいなんです。

Twitter(X)のデータ分析なんかを見ていてもその傾向はあって…… 。僕自身「それはなんでなんだろう」と思っていて、明確な答えが出ていない部分でもあります。

──なにか、現時点での仮説みたいなものはあるのでしょうか?

大森氏:

ひとつ思うのは、僕が日々、例えばYouTubeショートとかtiktokとかで、 本当に「無為だな」って思う動画を見ることがすごく多いんですよね。結構皆さんもそういった経験があると思うんですけど。

──(笑)。わかります。

大森氏:

そういった気持ちの根源にあるのは、何も文脈が存在しない快感や面白さをどんどん受容していく行為に対する、ある種の罪悪感みたいなものだと思うんです。自分の意思で見続けてはいるんですけどね。

その反動で手触りは不気味で気持ち悪いものの、ひとつひとつのピースに対して自分で文脈を紡いでいくコンテンツへの需要が高まっているのかもしれないです。

「ホラーだから」というよりは、そういった「不気味で捉えどころのないものに、自分で文脈を構成していく感覚」を味わいたい人が、僕のコンテンツを楽しみにしていらっしゃるのかなって思います。

梨氏:

そういった例でいうと、ボーカロイドの『メズマライザー』っていう、YouTubeで5000万回以上再生されている曲があって。

──ボーカロイドですか。また意外なところですね。

梨氏:

このPVが、ボーカロイドの初音ミクちゃんと重音テトちゃんが歌って踊って可愛い、みたいなものなんですけど。終盤くらいから様子がおかしくなってきて、歌詞の字幕がめちゃくちゃ文字化けしてくるんです。ミクちゃんの目からもだんだんハイライトがなくなって、どんどんおかしな顔になっていく、みたいな。

文脈としては「なんか可愛らしいパッケージなんだけど、じつは不気味かも」というもので、これが日本や海外でとてもバズっているんですが……。この曲のYouTubeのコメント欄で、視聴者のみなさんが競うように考察をしているんです。

──コメントを見ると、タイムスタンプ機能を使って「何分何秒に映ったこれは、こういう隠れた意味がある」みたいな考察をしている方が多いですね。

梨氏:

そうなんですよ。それで、YouTubeの仕様上、たくさん「いいね」がついたコメントが上位に表示されて、うまい考察をできた人がめちゃめちゃ称揚される仕組みになっているんです。

こういう事例を考えると、「自分で文脈を付与したい」欲求って、意外と昔からあると思っていて。他にも『ONE PIECE』が「伏線考察」みたいなもので第2のバズを起こしたっていう現象も、似たようなところがあるんじゃないでしょうか。

こういった、「自分で読み解いて、それを共有して、自分が一番読み解けたと思いたい」欲求が、ホラー、モキュメンタリーという、点で構成されるメディアとうまくかみ合ったところがあるんじゃないかと思います。

──主体性のあるコンテンツ、みたいなものなんでしょうか。梨さんや大森さんが昨今作られている作品も、受動的に摂取するようなものというより、視聴者が主体的に作品の中に巻き込まれていくような感覚があって、それが熱狂の元になっているんじゃないかと思います。

大森氏:

それでいうと興味深かったのは、『イシナガキクエを探しています』に関連したXのポストを分析したら、20代の方がいちばん多かったんですよ。

一般論としてですが、今の20代の方って、それこそTikTokのようなわかりやすいコンテンツばかり見ているようなイメージを持たれていますよね。ただ実際には、そういったものに対する反動っていうのはあるんだと思います。

「わかりやすさ」一点勝負のコンテンツって、主体性みたいなものから一番遠いですよね。反対に、梨さんの作品とか、フェイクドキュメンタリー的なものは、気づいたら自分も中に入り込んでいる感覚がありますから。

フェイクドキュメンタリーという、虚構と現実の境目を作り出そうとするコンテンツだからこそ、そのコンテンツの内部で歩むっていう意識が生まれやすいんじゃないかなって思います。

──考察文化の話にも共通するかもしれませんが、不気味なものに対して「これってなんだろう」と思った瞬間に受け身じゃなくなるというか、当事者性みたいなものが発生しますよね。そういったコンテンツって、今の時代では特に求められている気がします。

梨氏:

でも、「考察」ってもう10年くらい擦りつづけられているバズワードではあるので。どれだけ細部を読み解けたかっていう遊びって、文芸書とかでもよくあるじゃないですか。文脈があって、鍵括弧でくくられたキーワードの背景をどれだけ想像できるか、みたいな遊び方って最近出てきたものではないですよね。

ひとつ思うのは、そういうコンテンツをやりたいと思っていた人はいたけど、その人たちがちゃんとした地位と立場を持てたのが最近なんじゃないかっていう(笑)。

大森氏:

なるほど(笑)。

梨氏:

考察文化みたいなものが10年流行っているとしたら、当時15歳だった人は今は25歳ですよね。

「あの時の輝きをもう一度」みたいな感じのコンテンツが、見かけ上ものすごく新しいものに見えて、お客さん側としてもお金を落とせる年齢になって。

そういうことだとしたら、今流行っている当事者性への欲求が原初をたどると『ONE PIECE』が生み出した考察の欲求なんかに繋がっている可能性はあるかもしれませんね。

80年代、90年代のオカルト・ホラーブームと今を比べる。『ミッドサマー』の美しい風景や、不気味な言葉など独特の無毒化の傾向

──当事者性の話でいうと、今の時代はみんながパソコンやスマホを持っていて、気になったコンテンツを深く調べたりコメントを残したりできる、というのが大きい気がします。

80年代、90年代にもオカルト・ホラーブームはありましたが、そういった社会の環境なども含めて、今の流行と違うところ、あるいは共通点ってどういうものがあるんでしょうか?

梨氏:

ひとつ思うのは、パッケージはかなり綺麗になりましたね。

私は世代じゃないのですが、いわゆるオカルトのホラーって「本当にあった怖い○○」とか、「ムー大陸はここにあった」とか、「四肢をもがれた女が……」みたいな感じじゃないですか。でも、今流行っているものって、そういった直接的な言い回しをしないんです。

それこそ『イシナガキクエを探しています』も、何となく不気味ではありますが、その言葉自体は別に怖くないですよね。

最近だと『許可なくあなたの目を見てごめんなさい』っていう、TikTokの投稿があって。

──不思議なタイトルですね。

梨氏:

どろどろした、よくわからないものをスプーンで食べさせられている人がいて、映像としてはそれだけなんですが……。いつの頃からか、この動画を見た人はコメントで「許可なくあなたの目を見てごめんなさい」って書かないと呪われる、みたいなネットロアになったんです。

私が上手いなって思ったのは、「許可なくあなたの目を見てごめんなさい」ってすごく良いフレーズだなっていう(笑)。

怖くはないけど、不気味な感じがしますよね。例えば、同じ映像でも80年代ホラーの頃にタイトルを付けるとしたら、もっと露悪的になると思うんです。

──たしかに。まさに、「言葉自体は怖くないけど、不気味な感じがする」という好例ですね。

梨氏:

そんな無毒化の仕方ってあるんだ、っていう。あとは、『ミッドサマー【※】』とかもそうですけど、まずビジュアルが綺麗になりましたよね。一見してホラーと分かるものじゃないけど、何となく不気味な感じがします。

※『ミッドサマー』…… 2019年公開、アリ・アスター監督のホラー映画。 スウェーデンののどかな村で執り行われる90年に一度の祭りに、5人の大学生が巻き込まれていく。メインビジュアルにも使用されている花や草原、白い衣服などといった牧歌的なモチーフと、おぞましい出来事の対比が特徴のひとつ。

──そういった、直接的でない、ほのめかすような表現の方が多くなってきたのって何故なんでしょうか?

梨氏:

どうなんでしょう…… ジャンプスケア【※】が苦手な人が元々いたのが可視化されたから、とかでしょうか。

あと、コンビニ本ってありますよね。めっちゃペラペラの表紙で、ほとんどゴシップみたいな内容の、それこそ「四肢をもがれた女が……」みたいな内容のやつです。私はとても好きなんですが、あれって本棚に並べづらいんですよね(笑)。

ああいう「おどろおどろしいもの」って、購買意欲をそそられないんですよ。タイトルで直接的なことを言わないほうがスタイリッシュだという、なんとなくの共通認識と、ビジュアルや印刷などが綺麗になったこと。「おどろおどろしいもの」よりはそういったものの方が、特にホラーを知らない層にとってはハードルが低いですよね。

SNSとかでも、「めちゃめちゃ怖いホラーはあんまりリポストしたくない」みたいな層って、特に若い世代では可視化されているので。そういった層に訴求力があるんじゃないかと思います。

▲画像は『ほんとにあった! 呪いのビデオ special 3』、『ミッドサマー』商品ページより

大森氏:

あとは、ホラー的なものがステレオタイプ化すると、それ自体がもう怖くなくなる、という感覚もあると思います。いわゆる「ザ・ホラー」なものに類型化できるものは、類型化できる時点で怖くないというか。

──パターンが認識できちゃうものは、その時点で手の内が見えてしまっている、ということですね。

大森氏:

貞子は今やある種ギャグ的にも捉えられる、みたいなことですね。

そもそも「『リング【※】』や『呪怨【※】』的なホラーは絶対NGです」みたいな層もいれば、「元々ホラーは好きだけど、あれはああいうものだから別に怖くない」という層もいて。 両方の層がちょうどマッチするのが今のホラーなんじゃないかと思います。

デザイン的にはウェルメイドで、普通の写真のようにも思えるけど、なんとなく不安感や寂寥感を感じて怖くなるようなもの。そういった作品に、ホラーが苦手な層も「こういうのならいける」となったんじゃないかと。

※『リング』…… 1998年公開のホラー映画。観ると1週間以内に死に至る「呪いのビデオテープ」と、それにまつわる人々を描く。「貞子」がテレビから這い出てくるシーンも有名。

※『呪怨』…… 2003年のホラー映画。呪いの家で「呪い」に触れてしまった人が次々と死に至る。

──たしかに、言い方は悪いですが、ホラーがホラーとして類型化されすぎてしまって廃れたというのはあるかもしれません。そしてその表現を変えていった先の作品が、違う層に刺さるようになったというか。

大森氏:

おっしゃる通りだと思います。

梨氏:

その先にあった第2のコロニーが、今のホラー界隈になったという感じですよね。

大森氏:

2000年代にその類型化したホラーをギャグ的にぶっ壊すような文脈の作品を作られてブームになったんですけど、「ぶっ壊すギャグ」はそんなに長く持たないというのがあって。「裏側」とか「メタ」みたいな文脈のものが流行ると、どのジャンルでも一回廃れてしまうという印象があります。

それを経てちょっと落ち着いた中で、全く違う見せ方のホラーが再興してきているという感じでしょうか。『ミッドサマー』や『ヘレディタリー/継承【※】』のような、類型化されづらいホラーが一気にグッときましたよね。

『フェイクドキュメンタリーQ』なんかも、『ほんとにあった! 呪いのビデオ』みたいなパッケージングをすることも可能だったと思いますが、それをしたら「ああ、こういうやつね」となって、反応しない人も多かったかもしれないです。

梨氏:

『呪詛【※】』なんかも、分解してみると意外とノンジャンルですからね。

※『ヘレディタリー/継承』…… 2018年にアメリカで公開されたホラー映画。『ミッドサマー』と同じくアリ・アスター氏が監督。祖母を亡くしたことをきっかけに、グラハム家を奇妙な出来事が襲う。事態が悪化していくにつれ、グラハム家に隠された真実も明かされる。

※『呪詛』…… 2022年に台湾で制作されたホラー映画。2022年の台湾での興行収入1位となった。自身が受けたはずの呪いから娘を守るため、主人公はカメラを回し始める。

──ホラーの歴史、イコール類型化を崩していくというようなところがあるんでしょうか。

大森氏:

ジャパニーズホラーに関していうと、ああいう怖さが全く類型化されていないところに現れたから、日本だけでなく世界中の人が「これは知らない怖さだぞ」となったんだと思います。ファーストペンギンって強いですからね。

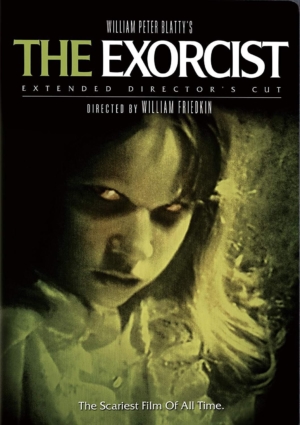

その中で類型化が進んで、「『エクソシスト【※】』的なのはもういいよね」となったり、「この作品は『ソウ【※】』みたいなやつだよね」となったりしてしまう、と。それってシリーズのファンからしたら「よっ、待ってました!」みたいな喜びはありますが、ぞわっとするような感覚は得づらいですよね。

ホラーってお笑いと一緒で、感情自体が名前になっている変なジャンルだと思っていて。類型化されて「こういうやつね」と思われてしまうと、強く感情を動かすことは難しくなってしまいます。

※『エクソシスト』…… 1973年公開のホラー映画。少女を救うため、神父は悪魔と対峙する。登場人物が「ブリッジ」状態で階段を降りるシーンが有名。

※『ソウ』…… 第1作が2004年に公開されたホラー映画シリーズ。連続殺人鬼による残虐な殺人ゲームが繰り広げられる。逆トラバサミや注射器、硫酸などシリーズごとに異なる殺人機構も魅力。

梨氏:

例えば「デスゲームもの」というジャンルだったら、類型化を楽しむことができますよね。

あれは「デスゲームというもの」が見たいからという理由で「デスゲームもの」を見ているので、「待ってました!」となっても楽しめるんです。ただ、そういう感情って恐怖とは一番縁遠いものなので、ホラーだと難しいですね。

──裏を返せば、ホラーというのは「発明」によって一気に跳ねうる、新しいことがそのまま価値になるジャンルだとも思います。

大森氏:

それは絶対にそうだと思います。例えば『パラノーマル・アクティビティ【※】』なんかも、監視カメラ的な概念で狭い部屋がどんどんと覆われていってしまう、というのが新しかったわけですし。

※『パラノーマル・アクティビティ』…… 2007年の映画。夜間の不可解な現象を怪しんだ主人公らが、自宅のあらゆる場所にカメラを設置する。そこに映っていたのは、ふたりが眠る間に起きている恐ろしい出来事だった。

梨氏:

それでいうと『8番出口』が結構衝撃的だったんですよ。「まだいけるんだ」っていう。そういえばゲームの分野ではまだ誰も発明していなかったな、と思いました。

──最近だと、『変な家【※】』が大ヒットしましたよね。ホラー映画というジャンルでは、過去一番の興行成績だそうです。単にネットで流行ったからというだけでなく、「お祭り消費」的なものすら感じるのですが、この作品がこれだけの興行成績を収めたことについて、おふたりはどうお考えですか。

※『変な家』…… 雨穴(うけつ)氏によるミステリー小説。家の間取り図にある謎の空間など「変」なポイントから、その背景を紐解いていく。元は「オモコロ」に投稿されたウェブメディア記事で、その後YouTube動画化、小説化。さらに2024年には映画化された。

大森氏:

『変な家』ですか。難しいですね。原作を読んでた人が行ったからといって、これだけの興行収入にはなりませんよね。

梨氏:

作品のロジックや雰囲気も原作とはガラっと変わっていましたよね。非常にお化け屋敷的なつくりの作品になっているというか。なんというか、この時代のこの時期のエンタメとして刺さった部分はあると思います。

──この時代だからこそ、ですか。その時代性みたいなものってどういうものなのでしょう?

梨氏:

一言でいうと「共時性」になるんじゃないでしょうか。時間を共有できているという、見かけ上の感覚のことです。

映画って作品が面白いから見に行くというのはもちろんそうですが、若い世代だと特に「みんなが見ているから、話を合わせるために見る」というのも多いですよね。

例えば「ポケモンを全く知らなかったら友だちと話が合わないよね」みたいな、若者の基礎教養としての楽しまれ方があったんじゃないかと思います。

大森氏:

TikTokでバズっていたというのも大きい気がします。

「変な家があって、間取りをみたらおかしいところがあった」という入りが非常にTikTok的ですし、原作のキャッチーさが映像によって強化されて、普段本をあまり読まない層などにも届いたんじゃないでしょうか。あと、もう一つ気になっているのは、X(Twitter)で『変な家』の話題をあまり見かけなかったことです。

──たしかに、一定程度バズってはいましたが、映画のヒット規模に比べたらあまり話題になっていなかったような気もします。

大森氏:

ホラーファンって、X(Twitter)をメインに使っている方が圧倒的に多くて、それこそ『変な家』より『ミッドサマー』などの方がポスト数が多いくらいです。

だからやはり『変な家』を見た方は、普段ホラーを見ない層が圧倒的に多かったんじゃないかと思います。

──歴史的に見ても、元々ニッチだったものの面白さが一般に広がっていく時には、「火付け役」のような方がいらっしゃることが多いと思います。今回のフェイクドキュメンタリーブームには、そういったクリエイターさんはいらっしゃったのでしょうか。

大森氏:

そういった観点だと、皆口大地さんの存在は大きかったと思います。

皆口さんは『ゾゾゾ』というYouTubeチャンネルで、「テレビのご長寿心霊ドキュメンタリー」という体の作品を発表されて、そのクオリティが非常に高いことで人気になりました。

その後皆口さんは『フェイクドキュメンタリーQ』を発表されるわけですが、その時は「『ゾゾゾ』の皆口さんが作った作品だから見てみよう」という人が多かったんです。

別に『ゾゾゾ』という、心霊番組風のものが好きな人が『フェイクドキュメンタリーQ』的な作品を好んでいるかというと、全くそんなことはないと思っていて。

「皆口さんの新プロジェクトだ」ということで見てみて、「なんだこれは、面白いぞ」となった人が多かったと思います。そういった、クリエイターを支点とした広がりみたいなものも、昨今のホラージャンルでよく見受けられる点かもしれないですね。

梨氏:

たしかに。フェイクドキュメンタリーもそうですし、ネット怪談なんかもそうですが、ちょっと前までは作家が透明化されていたんですよね。

みんな「誰の作品か」までは見ていなくて、本当にコアなファンだけが「〇〇監督の作品が好き」みたいな話をしていたんです。

大森氏:

そういう話をするのは本当にマニアの人たちだけでしたよね。

梨氏:

それが、最近は作家の名前が前面に出るようになってきた。というか、出しても良くなってきたんです。

これが「洒落怖」全盛期の時期とかだったら、作者がしゃしゃり出てきたらめちゃくちゃ叩かれていたと思うんですが(笑)。

大森氏:

本当に、そこは変わってきたところですね。

梨氏:

「この人が作ったフェイクドキュメンタリーが見てみたい」といった訴求力が、マーケットとして機能するようになってきた、ということだと思うので。そこの風向きが変わってきたというのは大きいですね。