コロナ禍のロックダウンにより、それまでは親しかった人と会わなくなったり、交友関係が途絶えてしまった経験は無いだろうか。

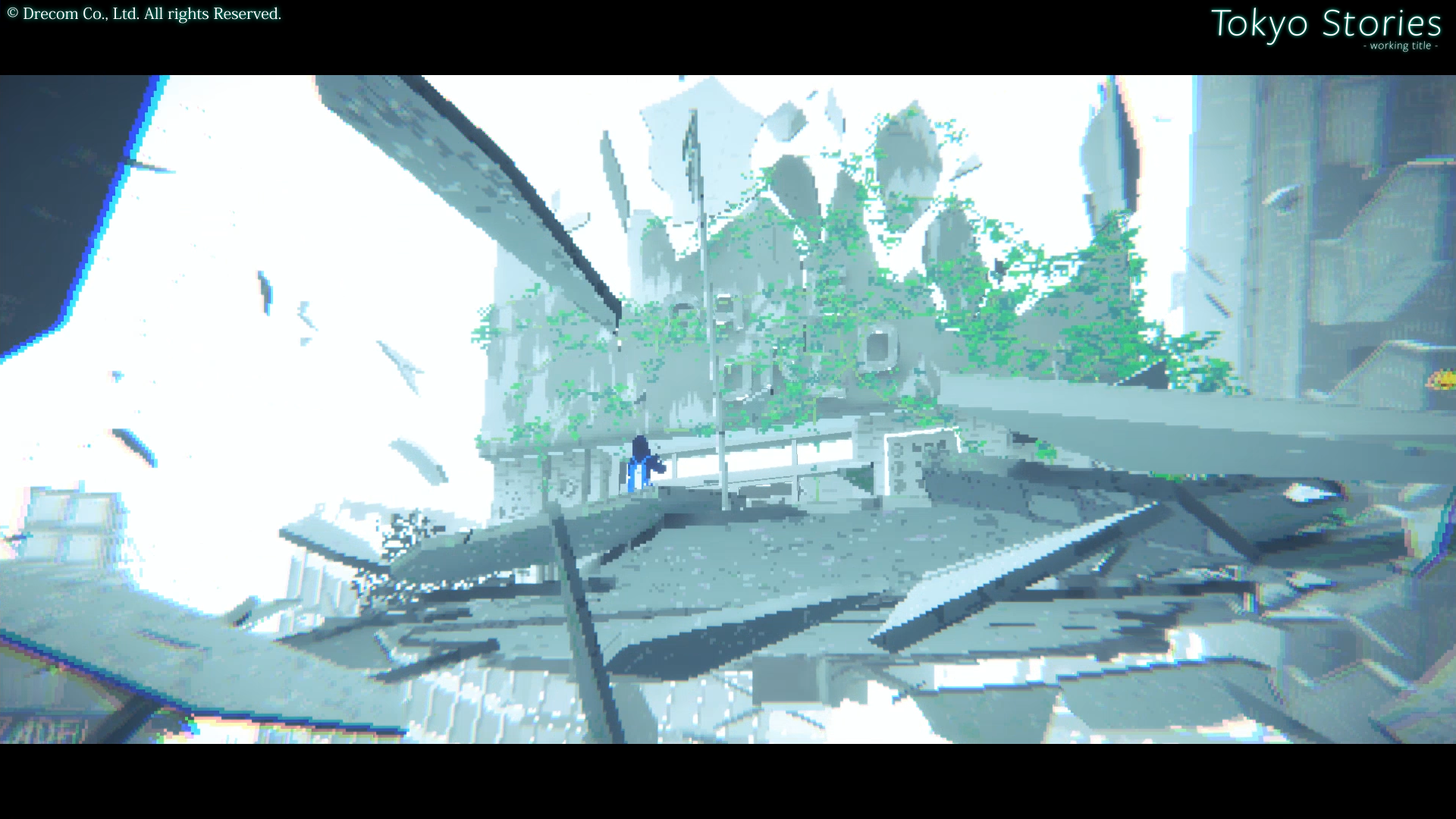

「誰もいなくなってしまった東京」を探索し、行方不明になった親友の手がかりを探すアドベンチャーゲーム『Tokyo Stories』は、コロナ禍の経験を踏まえた想いが核となる作品であるという。

また、本作は『100 万トンのバラバラ』と『rain』に携わった池田佑基氏、寺島誠一氏らが手掛ける作品である点も注目のポイントとなっている。

このたび東京ゲームショウ2024にて、池田佑基氏、寺島誠一氏にインタビューをする機会をいただき、イベントに出展された本作の新たな試遊バージョンをプレイすることができた。

本記事では、プレイレポートと共に、インタビューの様子もお届けする。

本作の魅力はビジュアル、設定、音楽と多岐に渡るが、それぞれのルーツを開発陣に尋ねて掘り下げると、いずれの要素の根本にも「コロナ禍」による影響が垣間見える。

パンデミックがどのように世界と人類に影響を及ぼしたのか。そして、どのように本作を生み出したのか。

これらの問いを紐解いていくことで、本作がなぜ発売前から大きな注目を集めているのかが解き明かされるはずだ。

「欠落した情報」が高める喪失への関心。「失われたもの」に想いを馳せるアドベンチャーゲーム

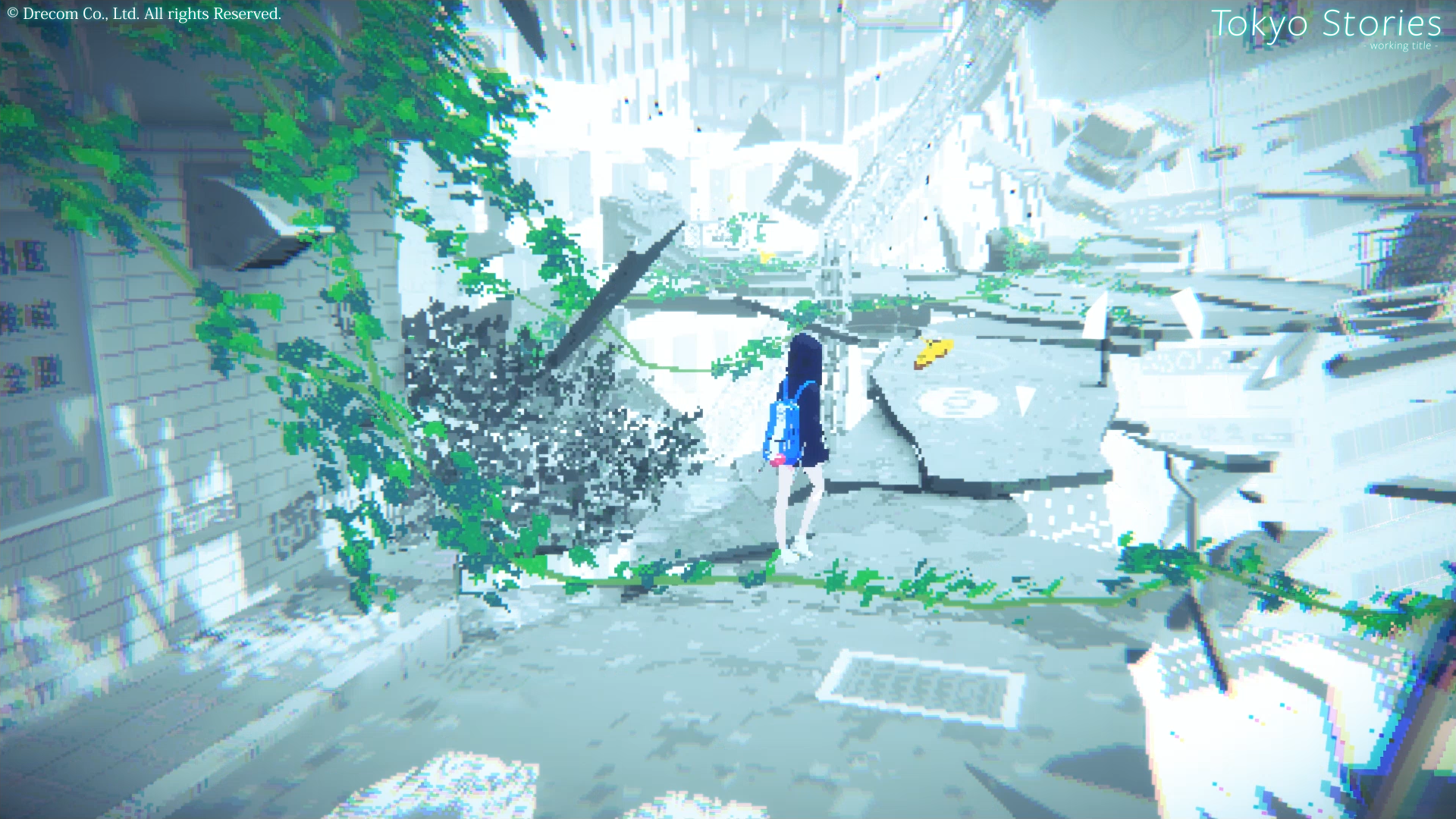

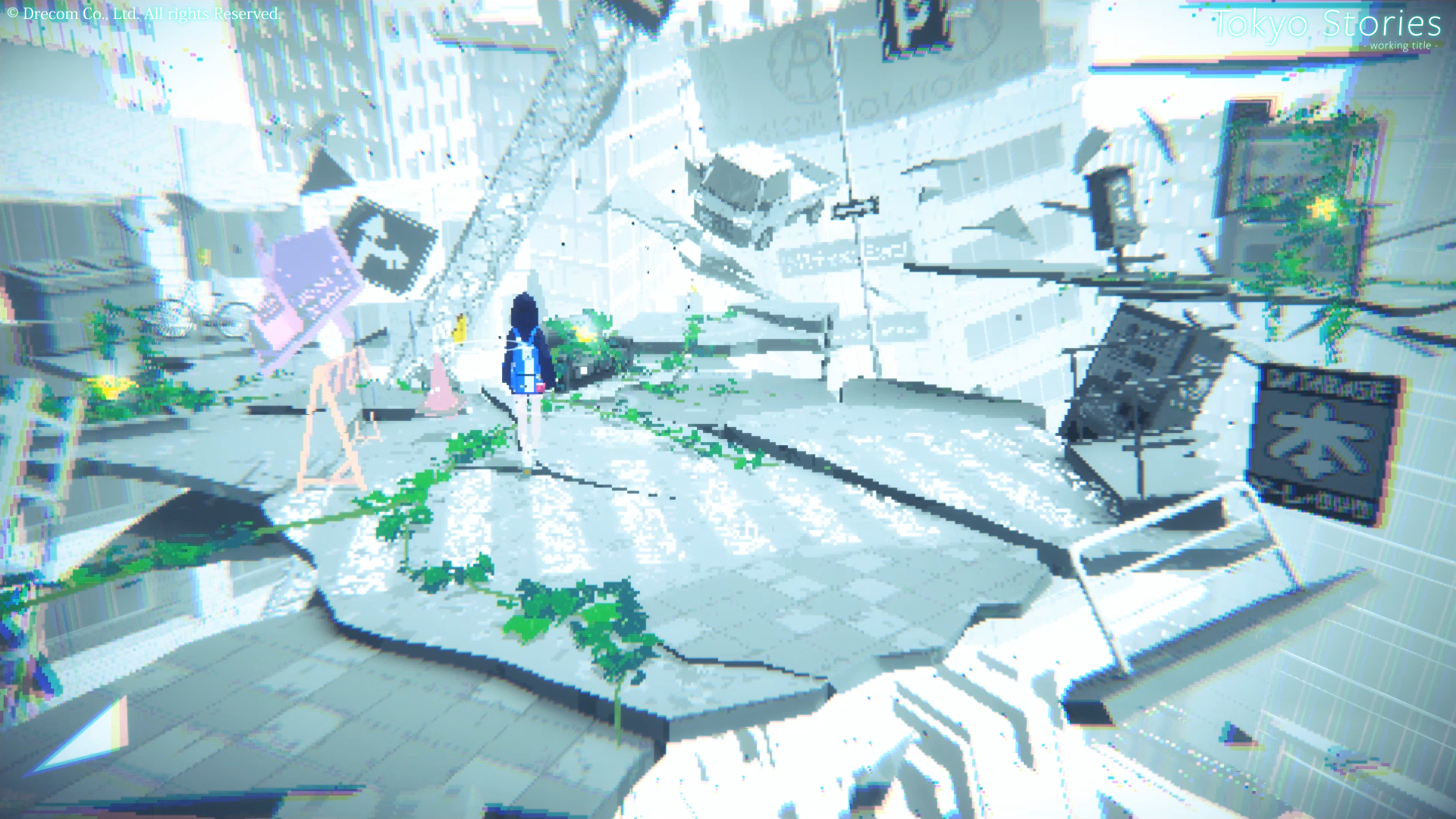

本作の最大の特徴は、なんといっても情緒溢れるアートワークだろう。

技法としては3DCGのモデルをシェーダの処理によりピクセルアート風に描画する形式となっており、ピクセルアートならではの少しザラついた質感と、3DCGの立体的な陰影が融合したタッチが印象的だ。

舞台となる世界は紛れもなく東京であるのだが、具体的な特定のロケーションを参照していないが故に、見覚えがあるのにどこか現実感が無い。

また、低解像度であるが故に抽象度が増幅し、作中では徹底して「思い出の中の景色」に似た朧げで儚い光景が提示される。

つまり、本作のアートワークは、緻密に施された情報の欠落によって鑑賞者へ「失われた情報を想像する」ことを喚起させる。

ここにある感覚はノスタルジーに近いものの、ただ低解像度であるが故に立ち上がる「レトロ感」では無いと思う。むしろ、失ったものの正体すら不明であるのに、その対象を愛おしく感じるような、少しロマンチックな喪失感ではないだろうか。

いわば、モダンな親しみやすさを持ちながら、想像の余白が用意されている点が大きな魅力と言えるだろう。

上記の性質を持つ本作のアートワークは、作中で描かれる物語に呼応する内容となっていた。

試遊でプレイした『Tokyo Stories』のシナリオでは 主人公の少女スズが「誰もいなくなった東京」を探索しながら、行方不明になった親友・ユノの手がかりを探す様が描かれる。

つまり、本作はシナリオにおいても「失われたものを想う」ことそのものを描いている。

アートワークが視覚的に提示する表現と、物語が描く出来事が見事に合致している点は、本作が提示する「失った人間関係のことを想うこと」というコンセプトに確かな強度を与えていると感じた。

リズミカルなテンポを与え、キャラクターの心情を代弁する謎解き要素

本作のゲームプレイは、3Dのマップを探索するアドベンチャーゲームの形式を採用している。

印象的なシステムとしては、主人公が目的地に向けて移動するに応じて、まるでリリックビデオのようにモノローグのような台詞が表示される仕様が挙げられる。

本作は固定カメラを切り替える視点を採用しており、、ウォーキングシミュレーターに近い作風を採用。なので、本作は静的でミニマルな作風になっている。

だからこそリリックビデオのように表示されるテキストは違和感なく画面の作風に馴染んでおり、抑制された情報量/テンションの作風と相まってゲームプレイに小気味良いテンポをもたらしていた。

また、今回の試遊版の新要素として、探索における謎解きギミックが追加されていた。

謎解き要素は舞台となる東京の都市の形態を引き継ぎつつ、ポストアポカリプス調に変化した異世界で発生する。

謎解きのギミックとしては、マップ上に存在する全ての黄色く輝く花にインタラクトして、主人公と親友の「思い出」にまつわる建築物に絡まったツタを全て取り除くといった形式が採用されていた。

ところが、ただ単にマップを探索して全ての花にインタラクトすれば良いわけではなかった。なぜなら、マップ上では瓦礫のようなオブジェクトが出現し、行く手を阻んで来るからだ。

なので、プレイヤーは上手いこと通行可能なルートを探しながら、全ての花へのインタラクトを目指していくこととなる。

この謎解きは頭を数十分、数時間悩ませなければ解けないような難度ではなく、探索をして徘徊していれば自然に解決できるようなバランスとなっている。

カジュアルではあるものの、こういった謎解きをするギミックが用意されることで、ウォーキングシミュレーター的な本作のゲームプレイにも緩急が生まれている。むしろ難しすぎない難度だからこそ、自然とゲームの世界に入り込める設計になっているのだろう。

くわえて、上記のようなギミックがあることで、プレイヤーがガシガシと移動の入力をして街を爆走するでもなく、かといって同じ道を悪戯に反復することなく彷徨うこととなる。

そして、プレイヤーが謎を解くべく迷い悩むという行為は、主人公が親友の思い出に纏わる痕跡や手がかりを探す様と重なるように感じた。

このように、本作に導入されたゲーム的な要素は、ミニマルかつエモーショナルな作風をスムーズに維持し、同時にキャラクターの心情や想いを描く要素として機能している。

探索およびパズル要素が設けられることで、自然と本作ならではの界観を堪能できそうだ。

筆者が触れたのは本作の一端ではあるものの、実際にプレイした『Tokyo Stories』では洗練されたそれぞれの要素が繊細に調和し、物悲しい喪失感を雄弁に描いていた。

あくまでも筆者の個人的な感想にはなるが、すでに公開されている本作のトレーラーやビジュアル、設定などにときめいた多くのファンが求めるものを、すでに本作は明確に表現していると感じた。

さて、ここからは本作を手掛ける開発陣へのインタビューをお届けしよう。

3DCGを駆使したピクセルアート、「コロナ禍」の経験が生み出すコンセプト

──まず、本作がどのような経緯で開発されたのかを教えていただきたいです。

池田 佑基(以下、池田)氏:

最初に「ピクセルアート的な作品が作りたいよね」という想いがあったのですが、ゲームにおける2Dのピクセルアートでは、ある程度視点が固定されてしまいます。

そうではない表現を探していたときに、ピクセルアートで風景画を描いている複数の作品や作家に出会いました。

「これがそのまま動いたらおもしろそうだ」と話し合ったことをきっかけに、技術検証を行っていったことが『Tokyo Stories』の制作を始めたきっかけです。ですので、本作はビジュアルから制作を開始しました。

──実際にゲームをプレイしても、やはり本作のビジュアルに目を奪われました。力を入れている分、かなり苦労や工夫があったのではないでしょうか。

池田氏:

ピクセルアートを単純にやると、極端に言えばただ解像度が下がったような画面になってしまいます。なので、制作にあたって「ただ解像度が下がった画像」と「ピクセルアートの違い」などを研究しました。

ただし、ピクセルアートである以上、単純に解像度を上げればいいという話でもないです。自分としては「減っている情報量の中に、見る人が想像をしていける余地を残す」という点が、ピクセルアートの肝だと思うんです。

ですから「これだったら解像度や色数を上げればいい」と思われないように心がけ、3DCGとピクセルアートが融合した新しい表現を追求しました。

寺島 誠一(以下、寺島)氏:

やはり、優れたピクセルアートは見ていて気持ちがいいですよね。作品を鑑賞していて、ピクセルアートであることを意識したとたんに立ち上がるおもしろさもありますし。

実際に制作をするときは、自分が魅力的に感じたピクセルアートを参考にしつつ、解像度や陰影の強弱のさじ加減にかなり力をいれました。

池田氏:

たとえば冒頭における電車のシーンでは電車の手すりが描写されていますが、ココにおいてはコマ落ちしたアニメーションを採用しています。そういった色や解像度以外の情報量も工夫しました。

──昨今ではUnityのアセットなどにより3DCGをピクセルアート化すること自体は容易になりつつあるものの、本作では従来のピクセルアートにあるような魅力を尊重し、追求したんですね。

寺島氏:

はい。関連して、本作において固定カメラを採用している点も絵作りに一役買っていると思います。本作はUnityで制作しているので、追従カメラを実装すること自体は簡単なのですが、あえて追従カメラは使用していません。

というのも、カメラがグイグイと動いてしまえば、画面上のピクセルが過剰に動き、ピクセル単位でアニメーションをコントロールできなくなってしまうからです。

結果として情報量の抑制ができなくなり、ピクセルアートらしい絵作りの魅力が一瞬にして死んでしまう。

──なるほど。固定カメラだからこそ、3DCGで2Dのピクセルアートのようなニュアンスを表現できていると。

池田氏:

はい。固定カメラにすることで、画角による演出も可能になりました。

また、固定カメラを採用している作品は、現在ではかなり少ないと思うんです。なので、いまあえて固定カメラを使用すれば、最近の作品に親しんでいるユーザーさんには「逆に新鮮に感じるのではないか」とも思いました。

そういった理由や期待から、固定カメラを切り替えるスタイルに挑戦しました。

──本作では、いなくなってしまった親友の痕跡を探す様が描かれます。このテーマはなにをきっかけに生み出されたのでしょうか。

池田氏:

本作のテーマなどは、コロナ禍での経験が元になっています。具体的にはロックダウンなどをきっかけに、それまでは親しい関係性であった人と、なんとなく交友関係が途絶えてしまったという経験です。

当時感じた「いなくなった、会えなくなった人のことを想う」際の感情を物語やゲーム性で表現しようと考え、本作のテーマとしました。

その頃感じた喪失感はいまでも残っていて、それはパンデミックが生み出した普遍的な感情になったと思います。なので、パンデミックが落ち着いた今も開発当初のテーマで引き続き制作を行っています。