スタジオぬえの仕事に衝撃を受け、イラストレーターになりたいと考える

──創作を仕事として捉えるようになったのはいつころからなんでしょうか?

加藤氏:

中学生くらいまではマンガ家に憧れていました。小学生のころに『デビルマン』と『マジンガーZ』に出会い、子どもながらに「これはとてつもなくすごいものだ!」という直感があったんです。

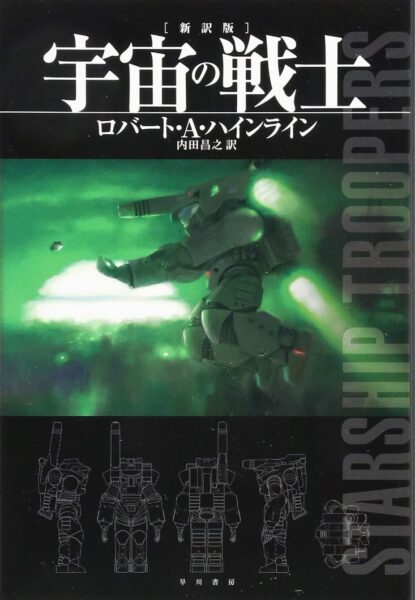

でも、中学2年か3年のときにロバート・A・ハインラインの『宇宙の戦士』というSF小説を読んで、その作中に登場するパワードスーツのイラストにさらに大きな衝撃を受けたんです。

『宇宙の戦士』のパワードスーツはその概念が世界的にもかなり大きな衝撃を与えたものですが、僕はとくにスタジオぬえ【※】の挿絵に衝撃を受けました。

そのころはSF小説ばかり読んでいましたし、読み進めながら絵を描いたりもしていました。だから自然と、僕もSFイラストで食べていきたい、イラストレーターになりたいと思いました。

※1974年設立の企画・制作スタジオ。『宇宙の戦士』のパワードスーツのイラストは『機動戦士ガンダム』のモビルスーツに影響を与えた。また、『超時空要塞マクロス』の企画・原作としても知られる。

──スタジオぬえといえば、『宇宙戦艦ヤマト』のアニメにも携わっていましたよね。

加藤氏:

そうです。『宇宙戦艦ヤマト』も含めて、いままで自分が好きだったもののほとんどすべてに設定などで関係していたってことに気づいたときは驚きました。

しかも、当時スタジオぬえはSFの仕事だけをしているプロの集団だったんです。自分たちだけで設定を考えたりイラストを描いたりと、好きなものを仕事にしているということも衝撃的でした。

──イラストレーターという夢ができたあとはどのような学生生活を過ごされたのでしょうか。ひたすら本を読んで絵を描くような毎日だったのですか?

加藤氏:

そういうわけでもないんです。中学生のころは体操部に入っていたし、高校生では最初はテニス部に入っていました。地方だったのでちょっとリーゼントにしてダボダボのズボンを履いたやんちゃな見た目していたり(笑)。

絵の仕事に就きたいと思うようになってからは、美術部に入って石膏デッサンや人体デッサンなどの絵の勉強をするようになりましたね。

美術教室に通ったことはありませんでしたけど、当時の僕は子どものころからずっと絵を描いてきたから「自分は絵を描ける」というふてぶてしい自信があった。実際、周囲から驚かれる程度には描けていたし、そこで絵を極めたいと思って大学は美術大学を受けるんですが……これが全滅しちゃうんですよ。

──当時の美大に受かるのは相当な難度の高さでしたよね。

加藤氏:

そうそう。いまはそもそも学生の人数が少なくなったり、本格的に美術を勉強しようと考える人は少なくなっちゃったけど、昔は「芸術を極めたい」と志がある人がみんな美大を目指していました。

ですから、2浪、3浪は当たり前だった……ただ、僕はそんなに浪人してられないと思っていました。そこで「じゃあ文学部にいくか」と思ったんです。

──その進路についてご家族からは何も言われなかったのですか?

加藤氏:

それがそうでもなかったんです。

うちはそもそも埼玉で一族経営の鋳物屋を営んでいました。従兄弟がものすごく優秀で、教師からも「早稲田の推薦が狙える」と言われているのに、進学させずに工場を継がせるなんてこともあったくらいです。

ですから、僕が美大に落ちて「つぎは文学部を目指す」と言った際には親と大喧嘩になっちゃって。ちゃぶ台をひっくり返しながら「ふざけるな!」とね(笑)。

それでもなんとか頼み込んで、一浪して文系の大学に進学することになるわけですが、そこから文学や物語の方向に人生が進みだしたんだと思います。

大学卒業後にアニメーターとして働くようになる。1年半ほど鉛筆画を描き続けた日々

──大学進学後はイラストレーターを目指して活動をされていたのでしょうか?

加藤氏:

いや、そうでもないんですね。大学のときは、自分の将来については何も見えていなかったので、ひたすら好きなものにのめり込んでました。

当時はプログレッシブ・ロックの熱が爆発していた時期だったので、仲間たちとプログレ専門の店を回ったりもしていました。店主が世界中を旅して各地で買い集めたLPを売るお店が、都内各所にあったんですよ。

──まさかのプログレですか。

加藤氏:

仲間たちとLPを聞いたり、詩を書いて読み合わせをしたり、それを冊子にして配ったりしていました。でも、それで食っていきたいとは思っていなくて「何も考えずに好きなことだけやってる」という大学生でした。

それでも単位がとれないことはちょっとビビッていたので、やることだけはやっていて。ギリギリ卒業はできたものの、就職を考えていたわけでもなく、バイトをして食っていこうかなと考えていました。

大学卒業後、野方にある小さなスタジオでアニメーターとして働き始めることになったんですね。

──どのような経緯で働くようになったのでしょうか?

加藤氏:

ある日、新聞を見ていたらアニメの仕事を募集しているのを見つけて応募しました。大学時代も相変わらず絵を描くことはしていたので、自信があったんだと思います。

絵のテストということでラフ画を鉛筆で描かされ、結果そこで働くことになりました。

──いわゆるセル画を描かれていたということですか?

加藤氏:

僕が担当していたのは、セル画の前段階の鉛筆で描くほうですね。

当時は、まず紙に原画という基になる絵があって、その「原画(A)」とつぎの動きになる「原画(B)」という2枚の絵のあいだの動きをアニメーターが鉛筆で描いていたんです。

そして、鉛筆で描いたものを機械で複写してセルに定着させ、セルを塗っていくという工程で作られていました。1年半くらいはずっと鉛筆画を描き続けていました。

人間の顔なら5分もあれば描けるんですけど、大変なのはロボットでした。複雑なデザインのロボットはその分線の数も多く、1枚描くだけでも1時間はかかる。しかも当時のアニメーターは1枚あたりの出来高制だったんですよ。

──シンプルな人間の絵も、複雑なロボットの絵も、金額は同じだったのですか?

加藤氏:

おっしゃる通りです。フリーランスのギャラは、1枚100円あるかないかの世界でしたから、ロボットなんかを任された日には「同じ値段で描いてられないよ!」と思っていました(笑)。

当時はどれだけがんばっても月6万~7万くらいしか稼げなくて……。大学のときから妹と一緒のアパートに住んでいたので、とりあえず食費だけ給料から出して、あとは会社員だった妹に出してもらっていました。

もちろん、僕がゲーム制作で稼げるようになってから「あのときの家賃返すから」って言って返しはしたんですが……当時は食っていくので精一杯の生活をしていました。

──アニメーター時代、誰かに描き方を教わる機会はあったのですか?

加藤氏:

それはまったくありませんでしたね。ひたすら自己流で1年半ほど働いていたのですが、実家で祖父が倒れて入院することになり、1ヵ月ほど付き添いが必要という状況になったんです。

親戚一同が集まり、いちばん暇そうなのが僕だということで、実家に戻ることになって。そのときにアニメーターをやめて実家に帰りました。

その後、幸いにも祖父がすぐに回復したので東京に戻ることになるのですが、すでに20代半ばですから月6万の給料で生活していくのは難しいと、つぎの仕事を探し始めたんですね。

妹が『ドラゴンクエスト』をプレイしているのを見て衝撃を受け、テクモのグラフィック募集に応募する

──ちなみにここまでゲームの言葉が出てこないのですが、学生時代はあまりゲームには触れてこられなかったんでしょうか。

加藤氏:

ゲームは全然プレイしないどころか、むしろ嫌いでした(笑)。

──(笑)。なぜ「嫌い」だったのですか?

加藤氏:

中学生くらいのときにゲームセンターで『インベーダー』が登場し、そこからテレビゲームやパソコンゲームが流行っていきました。

大学でも遊んでいる人はけっこういたのですが……僕は基本的に人と同じことをやるのが嫌いなんですね。人間ってひとりひとり違うはずだから、みんなが同じものを一斉に「すごい」と言っているのは変だと思っていたんです。

あとは僕の中での生産性ですね。たとえばゲームを2時間プレイするんだったら、同じ時間でどれだけ本が読めるかと考えてしまうんですよ。もちろん、ゲームにはゲームの良さがあるというのはわかっていましたが、自分の中では本を読むことが最優先でした。

──そんな加藤さんがどのような経緯でゲームに携わるようになったのでしょうか。

加藤氏:

妹と住んでいたとき、妹が『ドラゴンクエスト』をプレイしているのを見て愕然としたんです。

それまで僕が知っているゲームは、シューティングやアクションなど「その場限りで終わるもの」という印象だったんです。でもRPGはそれらとまったく違っていて、プレイヤーが主人公になって物語を自分で辿って生きることができる。

たとえそれが、シンプルにフラグを立てて一本道を進むだけでしかないにしても、プレイヤーが自由に移動して、戦って、逃げて、宿屋に泊まって、世界を救うという物語を体験できる。そのことに衝撃を受けました。

──加藤さんがそれまで抱いていたゲームへの印象がガラリと変わったわけですね。

加藤氏:

そうか、ゲームってこんなことができるのか……と思いました。

その後、これまた妹がテクモ(現コーエーテクモゲームス)でグラフィックの募集をしている新聞広告を見つけてきて「ゲーム会社が募集しているから行ってみれば?」と勧めてくれたので、試しに受けることにしてみたんです。

──結果、採用されて働くことになったと。

加藤氏:

当時のテクモでは『キャプテン翼』を作ることになっていたんですが、ドリブルのシーンを描ける人間がいないと苦労していたようで、ラフ画で描いてみせたら「オッケー採用!」と入社することになりました。

『忍者龍剣伝』グラフィッカー時代の思い出。「おのれ邪鬼王!」がいかにして生まれたか

──アニメーションの経験を経てテクモに入社したということですが、アニメのイラストの描き方とゲームのドット絵では描き方がまったく異なると思います。どのように対応されたのでしょう?

加藤氏:

とくに気になりませんでしたね。アニメの鉛筆画もドット絵も、自分の頭の中に描きたいものがあるという点では同じじゃないですか。

あとはそれをパソコンでドットを打つのか、鉛筆で線を描くのかの違いでしかない。要するに頭の中にある完成形をどうアウトプットするかということだけなんです。

ですから、ドット絵ならこうすれば綺麗に繋がるなとか、ここはひとつドットを外せばブラウン管のにじみを利用してほどよく円に見えるとか、そういうのは実践していればつかめてくるので。

──いやいやいやいや(笑)。それができるのはいわゆる天才と呼ばれる方だと思います(笑)。

加藤氏:

たとえば『忍者龍剣伝』のドットでいうと、みんなきっちり黒で輪郭を描こうとするんですが、肘の端の部分を一点だけドットを抜くと綺麗に見えるんです。

いまはもうブラウン管ではなくなってしまったので、そういう小技は使えないのですが……。当時のユーザーなら、そういうドット絵ならではの表現のおもしろさはわかってくれていたんじゃないかなと思います。

──『忍者龍剣伝』は、簡易アニメとカットイン演出の組み合わせによる映画的表現でストーリーを見せていくというスタイルも特徴的でした。あのスタイルはどのように生まれたのでしょうか?

加藤氏:

あれに関しては僕じゃなくて、『忍者龍剣伝』のプロデューサー兼ディレクターの吉沢(秀雄)さんが考えたものです。

吉沢さんは僕の2、3年先輩で、明治学院大学で映像研に入っていたくらい映画が大好きな人でした。おそらくテクモに入ったあとも、心のどこかで映画のような作品を作りたいという気持ちがあったと思うんですよね。

忍者のゲームを作るとなったときに映画的なゲームを作ろうと考えていたようで、そこにたまたま絵が描ける人間として僕が入ってきた。それでうまいことハマったんです。

──吉沢さんからしても加藤さんは求めていた人材だったわけですね。グラフィックもできて、シナリオもできるわけですから。

加藤氏:

僕はグラフィッカーとして入ったので『忍者龍剣伝』のときはドット絵をひたすら打っていました。ほかにやることといえば、吉沢さんに文句をつけるくらいですね。「この話は変です!」って(笑)。

──(笑)。

加藤氏:

僕自身、物語にはこだわりがありますから、納得がいかないときには素直に意見をぶつけていました。

なかでもいちばんもめたのが主人公・リュウ・ハヤブサが敵に対して言い放つ「おのれ邪鬼王!」というセリフです。読んだ瞬間に、現代の日本人の若者が「おのれ!」と言うことに違和感を抱いて、その点について吉沢さんと議論しあってました。

──いまやネットミームになるほどのセリフですが、まさかそんな議論があったとは……。

加藤氏:

吉沢さんは時代劇も好きな人なので、その影響もあったんでしょうね。僕だったら「きさま!」のように、もう少し現代的な口調にすると思います。あのときは吉沢さんが「絶対に“おのれ”じゃなきゃダメだ」と譲ってくれませんでした。

それが発売から40年近く経ったいまでも「おのれ邪鬼王!」と、名言なのかネタなのか定かではないですが、愛されているフレーズになっている。すごいですよね。

とまあ、こんな感じで僕は吉沢さんに文句ばかり言っていたんです。そうしたら吉沢さんから「だったらつぎは加藤、お前が書け」と言われて、『忍者龍剣伝Ⅱ』では自分でシナリオを書いて、グラフィックも描くことになったわけです。

シナリオライターとしてのルーツ『忍者龍剣伝Ⅱ』

──『忍者龍剣伝Ⅱ』がシナリオを手がけたデビュー作となったわけですが、未経験だったゲームシナリオ制作をどのように進めていったのですか?

加藤氏:

自分の中で「こうすれば物語はおもしろくなる」とか、「こういう物語が好き」というのは明確にあるので、それをどうアウトプットすればいいのかという部分を勉強していきました。小説の作話法を紹介する本を読んだり、ひたすら自分なりに考えたり。

『忍者龍剣伝Ⅱ』では吉沢さんがアクションを見てくれることになったので、物語と絵に関しては、僕が責任を持つという形で進行していました。

──『忍者龍剣伝』の1枚絵で物語を見せるという手法は、当時とても斬新でした。制限がある中でどう表現していこうと考えていたのでしょう。

加藤氏:

とくに難しいことは考えていなかったですね。シナリオを読んで「こういうテキストがあるなら、ここはこういう絵だろう」というのを考えながらラフ画に起こしていっただけです。

演出技法はもう少しあとになってから本格的に勉強をすることになるのですが、『忍者龍剣伝』のときはそこまで高度で難しい演出が求められたわけではないので、普通にお話を読んでラフを書くという進め方をしていた記憶があります。

──加藤さんは絵も描けて、物語も書ける。だからこそ絵も文字もセットとなった完成形が加藤さんの頭の中にできあがっているように思います。ただ、それってなかなか普通はできないことだと思うんですよね。

加藤氏:

どうなんでしょうね……こればかりは自分の中では当たり前になってますから。

子どものころからずっと、アニメやドラマなどでおもしろそうな話をどんどん詰め込んでいくのが日常でした。

そうしているうちに自分の中では、頭の中で3Dのリアルなものとして動くようになっているから、あとはそれをどうやって出力するかだけなんですよ。

──普通であれば「お話を考える」「絵を考える」「動きを考える」というのをひとつずつ進めていく必要があるのに、それを加藤さんは同時に行っている。そんな印象を受けます。

加藤氏:

それはあるかもしれません。説明するときも、文章で説明するのが面倒だからと、背景やキャラクターをラフにして渡していた時期もありました。

ただ、僕があまりにきっちり描きすぎると、ほかのスタッフの作業が「渡したイメージを基にしたクリエイティブ」ではなく、「イメージを清書するクリーンアップ」になってしまうんです。

僕としては、そのイメージを基に何倍もおもしろいものにしてきてほしいと思っています。ですから、いまは具体的な指定やラフを渡さないように意識しているんですね。

『アナザーエデン』に関しても、方向性が見えていなかった初期のころはフィールドやダンジョンのイメージを具体的に書いて渡していましたが、最近は簡単な文章だけをお渡しして好きなように絵にしてもらう形でうまく回るようになっています。