「完全なる二人協力プレイ専用のアクションゲーム」という極めてニッチなジャンルの作品として、『It Takes Two』が至高の域に達していることは疑いようがない。

|

数多のジャンルのゲームの集合体のようでありながら、ミニゲーム集とは言えないほどに洗練された、想像力に満ちたゲームシステム。溜息のでるようなゴージャスな演出。ゲームマニアなら膝を叩くであろう愛に満ちたオマージュの数々。

「二人協力プレイ専用のアクションゲーム」という分野では過去に例を見ず、未来にも容易に追随を許さないであろう、凄まじい完成度の作品。はやくも今年のゲーム・オブ・ザ・イヤーに推す声が多く出ていることは極めて自然だと言える。

ただし1点だけ書く必要があるのは、このゲームは「わたし」と「あなた」で構成される関係値の中でしか存在しない作品だということだ。『It Takes Two』という珠玉のゲーム体験を味わおうと思ったとき、事前に「あなた」を準備しなければならないという厳しい条件が立ちはだかる。つまり、もしいなければ、まず友達なり恋人なりを錬成でもしてもらうしかない。

|

けっしてゲームの難易度は平易ではなく、14時間ほどのボリュームもある。ゲームの前に立ちふさがる壁があるのは理解できるだろう。越えられる人は容易に越えられ、越えられない人には大きな壁となり立ちはだかるプレイまでの壁。

それでもなお、本作には本作でしか味わえないダイナミックでエキサイティングな体験が、間違いなくあるのだ。

文/悲野ヒコ

編集/ishigenn

最高の完成度を誇る「ゲームのテーマパーク」

『It Takes Two』は、離婚間際の夫婦とその別れに悲しむひとりの子どもの物語を描く作品だ。

冒頭で夫婦は、意思を持つ魔法の本によって二体の小さな人形にそれぞれ魂を移されてしまう。ゲーム内で「わたし」と「あなた」はそれぞれその人形のどちらかを操作し、元の身体へと戻ることを目指す。

|

|

|

おかしな言い方かもしれないが、客のいない贅沢なテーマパークへ一日行って、すべてのアトラクションを制覇する想像をしてみるとよい。『It Takes Two』の体験はそれに一番近いかもしれない。

あなたの想像の中には、絶叫を楽しむ「ジェットコースター」があるだろうか。景色の良い「観覧車」もあるかもしれない。昔懐かしい「ティーカップ」や「メリーゴーランド」。夜景と絢爛豪華な「パレード」を想起する人もいるだろう。

同様に『It Takes Two』の中にも、多数の施設やアクティビティが登場する。

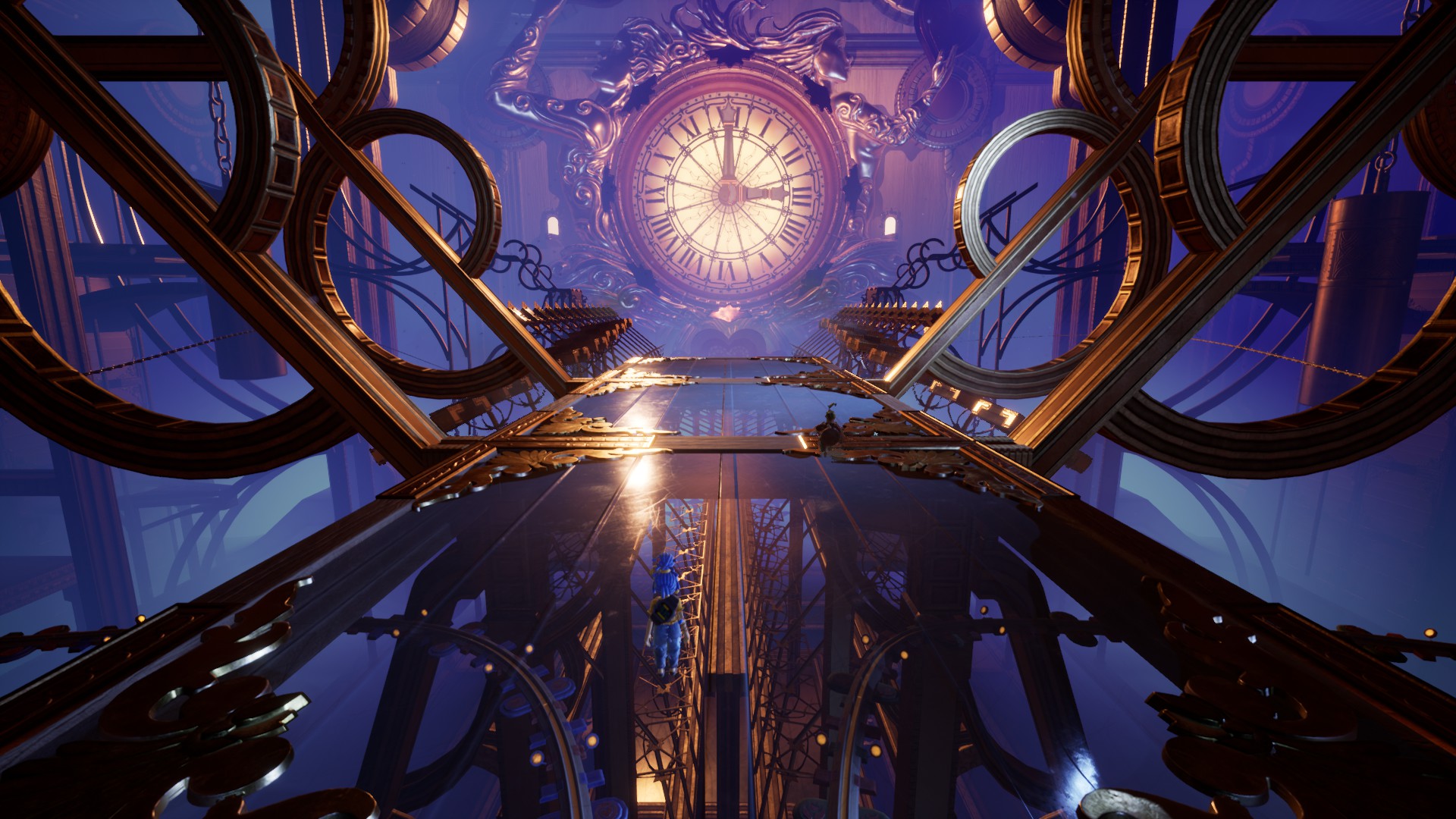

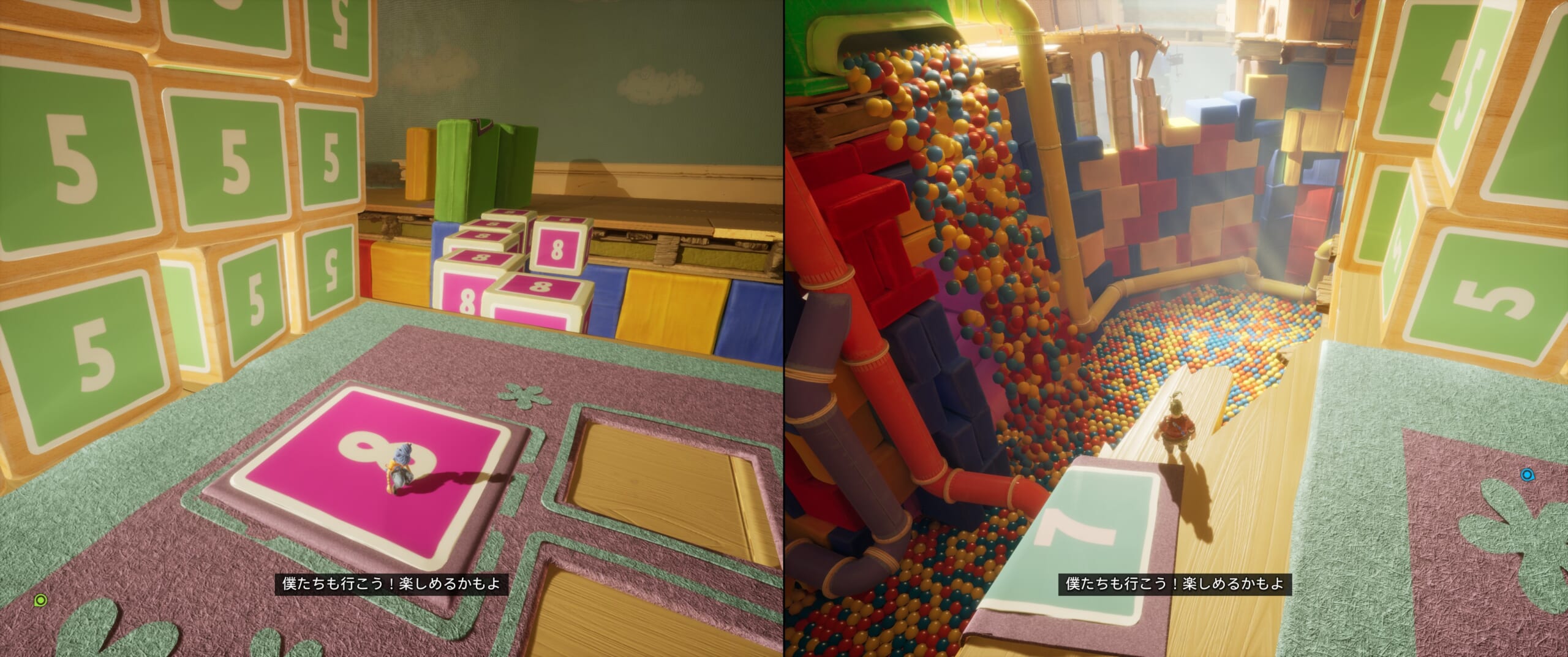

両親の魂が宿った人形が、普段は見えない自宅のガレージの裏側をジャンプアクションで進んだかと思えば、庭の木に住む危険なハチの大群とTPSで戦ったり、子ども部屋の玩具で作られた王国を目指しパズルを解いたりしていく。時計の世界の中で時間を進めたり巻き戻したり、二人の思い出の雪の世界で磁力を使ったアクションに挑戦したり、船を操舵して海戦を繰り広げたりする。

|

|

|

それらのテーマパークのアトラクションは、信じがたいほどの豪華さで一つ一つ趣向を凝らして創り込まれており、すべてが統一されたコンセプトの基に設計されつつも、それぞれが“まったく異なる楽しさ”を違和感なく内包している。

たとえば「某夢の国」のアトラクションはすべて楽しいがすべて趣向が違い題材の作品もさまざまだ。ただし総合的な体験はしっかりと「夢の国」というテイストを抱えている。その感覚に近い。

信じられないことだが、一言で言えば『It Takes Two』は、「アクションゲーム」というカテゴリーの中の想像しうる限り“全てのエレメント”が詰まっている、「ビデオゲームのテーマパーク」そのものなのだ。それを見て、体験して、興奮や感動しないゲーマーはおそらくいないだろう。

ゲームギミックを次々と並べることで協力を促す逸脱なゲームデザイン

|

その豪華絢爛さに多くのゲーマーは本作を高く評価するだろう。しかし本作を評価する際、本作が「二人協力プレイ専用」であるというテーマがそこには横たわっている。

この点に関して特筆すべきなのは、すべてのゲームシステムが「ふたり」に特化しており、洗練され最適化されているという部分だ。それらはすべて、「わたし」と「あなた」の協力と会話なしでは成り立たないように設計されている。

たとえばあるステージではプレイヤーAは液体状の爆薬を放出する銃を装備し、敵や壊せるオブジェクトに放出する。プレイヤーBはその爆薬に起爆矢を撃つことで爆発させることができる。ボスと戦うとき、爆薬の散布をどこにしたかプレイヤーAは伝え、Bはその場所を狙うことになる。

|

同様に、ほかのステージでは片方はハンマーで障害物を壊し道を作り、片方は釘を撃って道を作る。またあるステージでは片方はジョウロで水をまき、片方は植物に変化する。

通常の協力プレイ要素があるゲームであれば、『It Takes Two』の数分の一のゲームシステムで充分に出来上がるだろうという数多の「協力」のアイディア。これでもかと言わんばかりに詰め込まれた結果、本作は「ひとつのゲームギミックに少し慣れたころには別のまったく違うギミックが始まる」という構造となっている。

この構造によって、ひとつのギミックに慣れて次に新しいギミックが発生したとき、そこにはいままでになかった考え方が要求される。するとプレイヤーふたりの考え方や立ち位置に変化が生まれ、そこには新しい発想と相談、そしてなによりも新しい会話が生まれる。

|

たとえば普通のゲームにおける協力──協力してシナリオを進めるTPSの場合、ゲーム開始から終了までの間に発生する会話の種類は、必ずしも多彩ではない。

「ここに敵がいる」、「倒した」、「アイテムを見つけた」、「こっちにきてくれ」。それはゲーム内定型文である程度すむ密度の会話だ。もしかしたらピンを刺すだけである程度可能なコミュニケーションかもしれない。

それは「一つのゲームを二人で分け合う」という発想の上で作られた作品だ。それはそれでよいのだが、本作のコンセプトはまったく違う。

「ここは僕がこうするから、君はこうしたらいいんじゃないかな?」

「ちょっと僕の視点でこのステージ見てみて欲しい」

「ここどうするんだろうね?」

「あ、そういうことか」

「はいここ息合わせよう。せーの」

ふたりには先ほどまでプレイしていたゲームメカニックが、しかもそれぞれにまったく異なるものが用意される。そこでアイディアを出しあい、時にこちらの画面を見て位置関係を確認し、タイミングをあわせて攻略する。ただ敵を撃つだけでは、ただジャンプアクションをするだけでは、ここまで複雑な構造の会話はふたりに発生しえない。

|

慣れたタイミングを見計らうようなギミックチェンジのテンポ感の中で、雑談などしている暇もなくただインゲームの会話を繰り広げる。そこにあるのはとてつもなくユニークな体験だ。その度に役割が変化する万華鏡のようなそのゲームプレイが実現せしめているものは、ただ単に飽きずにプレイできる協力ゲームということではない。

シングルプレイがゲームとプレイヤーとの対話であるならば、協力ゲームはプレイヤーとプレイヤーの対話が主軸にならなければならない。これはその当たり前のようで容易に見逃されがちな着目点だろう。そこにこだわり抜き、執念深く焦点をあてた結果生まれたのが、『It Takes Two』の稀有な体験だ。その多種多様なプロセスが、すべて一緒にプレイする誰かとの関係値の中の「なんらかの」触媒たろうとする意思の具現化になっている。

絆を失う可能性がありハードルも高い。それでも挑戦すべきマストプレイの一作

(画像はYouTube | The Game Awards 2017より)

本作の製作者であるジョセフ・ファレス。ビデオゲームのあくなき愛と一種の狂気を秘めたこの人物は、前作『The Way Out』がそうだったように、少し意地の悪い部分もある。

『It Takes Two』の「離婚を決意した夫婦が絆を取り戻すために冒険をさせられる物語」は、たしかに絆の回復を描いているが、本作をプレイした誰かと誰かの絆が深まるとは誰も言ってない。

極めてボリューム豊富、しかも凄まじくカロリーを使う本作を、たとえば同じように離婚の危機にある夫婦にプレイさせたら、離婚届にハンコを押すタイミングが早まるかもしれない(もちろん逆の可能性も捨てはしないが)。付き合いたてのカップルがプレイしたら別れる原因になるかもしれない(もちろん逆の可能性も捨てはしないが)。

|

ここまで密度が濃いプレイ体験はゲーム感の有無や、オマージュへの知識、ひらめきの有無などあらゆる点で「わたし」と「あなた」の差を浮き彫りにする。その結果、関係性が悪くなることもあるだろう。

このゲームは誰かと誰かの関係を良くするためのメカニックではなく、その関係性を試すためのメカニックだ。「絆」という概念の生成や維持というものが、じつはいかに困難なものなのか。ジョセフ・ファレスがそこまで考えていたかどうかはともかく、本作は極めて直接的にそれを「ふたり」に伝えている。

それでもなお、もう一度言おう。国民性の問題なのか、知名度の問題なのかはよくわからないが、日本でいまひとつ話題になっていない本作。もし思い当たる誰かがいるならば、このタイトルは「マスト」だ。そして仮に思い当たる誰かがいなければ、このゲームをプレイするために必要な誰かを錬成しよう。

|

14時間程度この密度のゲームをプレイしてくれる、できればゲーム内に含まれる数々のビデオゲームオマージュを一緒に笑えるくらいのゲームの知識と造詣を持つ、できればしっかりと関係値が形成されてる友人を作るのだ。

昨今、「ぼっち」も「おひとりさま」も社会的には許容されているが、だからと言って強く肯定されているわけでもない。誰かとの「絆」は社会生活を営む誰もにけっして必要な要素ではないが、それがあれば何をおいてもこのゲームがプレイできる。それはとても幸せで、贅沢なことだ。

ビデオゲームに試されるのは癪にさわるだろうが、仲の良い友人でもいいし、大切なパートナーでもいい。あなたが「絆」を感じる誰かとこの「絆」をしつこいほど訴えかける、この人間関係のリトマス試験紙を通じて「絆」の質や強度を確かめてみてほしい。

その先により良い関係があることを保障するものではないが、そこに「ひとり」でも「たくさん」でもない「ふたり」という関係が間違いなくあるのだということを、もしかしたら確認できるかもしれない。

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応