日本の離島、対馬(つしま)を舞台にしたオープンワールドアクションRPG『ゴースト・オブ・ツシマ』……。「え?その島、本当にあるの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

ガチであります。

そして、私はそこに幼少期から25年以上住んでいる地元民・兼ガイドです。

───約750年前、モンゴルの大軍勢が日本を襲撃した事件である「元寇襲来」、もしくは「蒙古襲来」という言葉を歴史の教科書などで聞いた覚えはないだろうか。

本作は、この伝説を追ってアメリカのゲーム開発会社であるサッカーパンチスタジオが実際に対馬に来て神社仏閣などに訪れて取材し、完成までこぎつけた作品だ。

史実に残された描写の再現、実在する地名や城などがピックアップされているゲームで、地元民からしたらめちゃくちゃ親しみのある地名がバンバン出てくるので、謎のワクワク感が止まらない。

私も地元民として、PS4時代から『ゴースト・オブ・ツシマ』をプレイしていたけど、当時も現実の対馬との共通点、もしくは地元ネタが大量に仕込まれていることに驚いた。

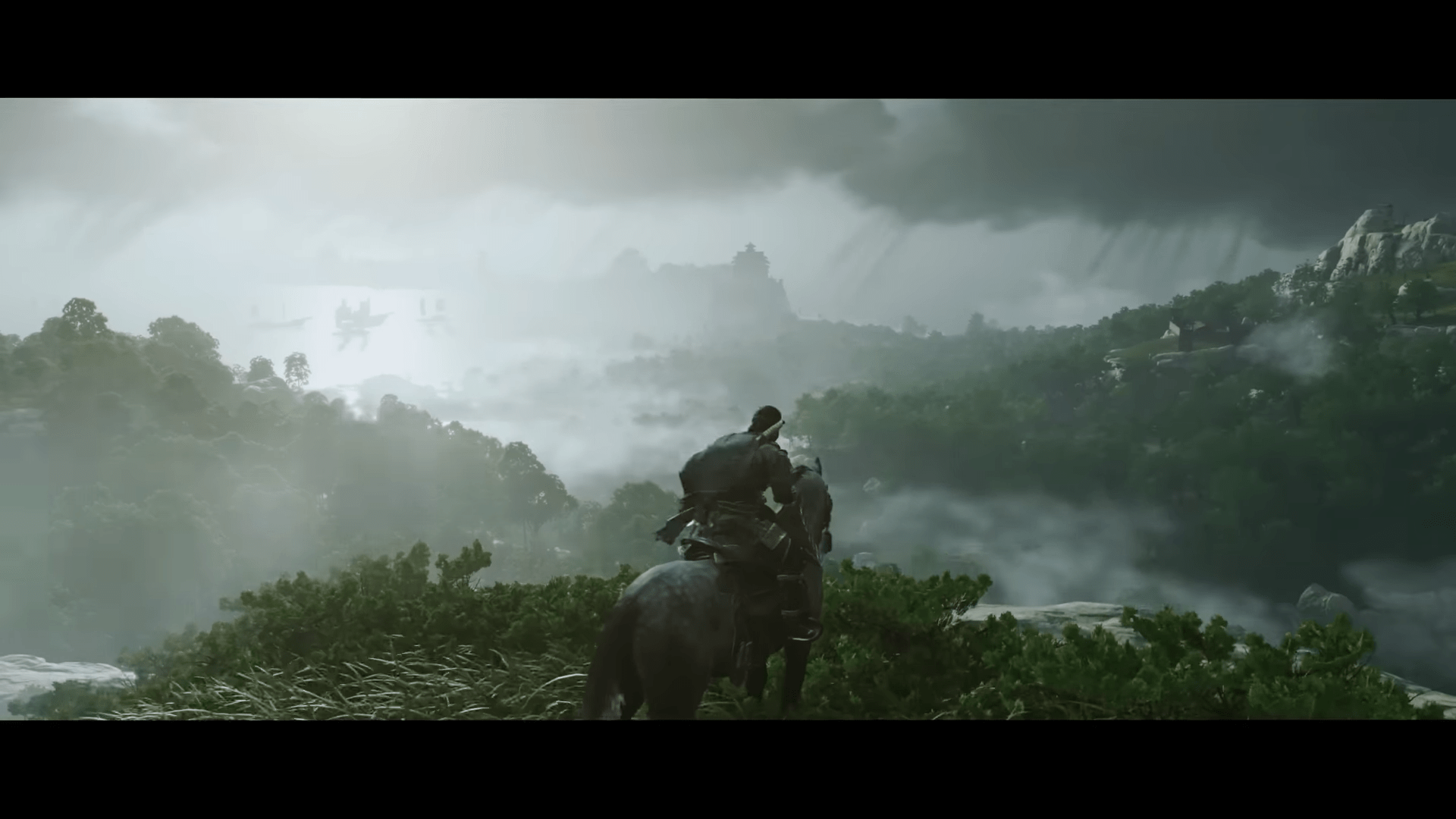

それと同時に、風光明媚にもほどがある幻想的な景色や、自然に生きるどうぶつたち、カッコよすぎる殺陣アクション。製作陣が黒澤明監督をリスペクトしていることもあってか、日本の浪漫と魅力をこれでもか!と詰め込んだ作品でもあると感じていた。

そんな『ゴースト・オブ・ツシマ』だが、2024年5月17日についにPC版(Steam/Epic Games Store)である『Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT』が発売された。

この機会に、本記事では筆者含め地元民に口伝された情報や、実際にこの目で見たもの、残された資料などを参考に『ゴースト・オブ・ツシマ』で描かれた750年前の“ツシマ”と、現代の対馬を実際の現地で撮影された写真と共に見比べて、現実の対馬ネタがどれだけ『ゴースト・オブ・ツシマ』に仕込まれていたかどうか、触りだけでも紹介したいと思う。

文・取材/TsushimaHiro

編集/実存

撮影協力/有限会社 対馬エコツアー

▲「対馬」と「ツシマ」の景色を比較してみた動画も公開中。合わせてご覧ください

※当記事は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)から商品コードの提供を受けて執筆されています。

※今回使用したパソコンのスペックは下記となります。

CPUタイプ Core i7

RAM容量 32768MB

メモリ容量 32 GB

グラフィックアクセラレータ NVIDIA GeForce RTX 4060

解像度1920×1200

※キャプチャ環境:Steamのスクリーンショット機能

※録画環境:Windowsの録画機能

オープニングである小茂田浜のシーン “蒙古襲来”

さて、最初は『ゴースト・オブ・ツシマ』のオープニングシーンである“小茂田浜(こもだはま)”での戦闘シーンから見ていこう。

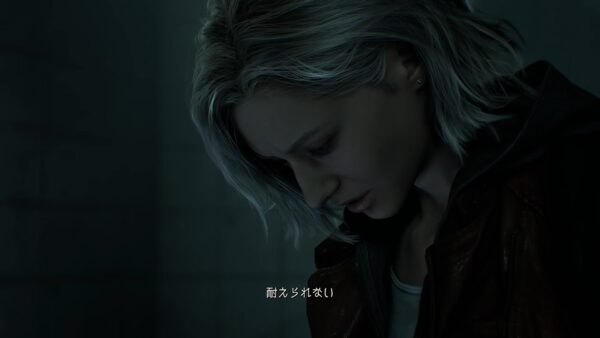

本作は前述したとおり、元軍(モンゴルの軍勢)の侵攻において対馬が炎に包まれた時の状況を再現した場面からスタートする。主人公である武士の境井 仁(さかい じん)は、苛烈な戦場に身を投じてもかろうじて生存。仁は冥府から蘇りし「冥人(くろうど)」として、手段を選ばず対馬の民を守る決意をかためる。その後、仁は頼りとする仲間を集めつつ、蒙古軍に戦いを挑む。

当時の様子が書かれた資料は非常に少ないが、対馬市博物館には「八幡愚童訓」(はちまんぐどうくん)の写本が展示されている。これは、当時の様子が資料として書かれたものとして貴重なものだ。

絵巻でいうと、熊本の武士である竹崎季長氏が残した「蒙古襲来絵詞」(もうこしゅうらいえことば)などが有名である。絵巻には蒙古の使っていた武器“てつはう”なども書かれており、実物も沈没船から引き上げられている。

ここでは、対馬市の図書館に置いてある参考書や「八幡愚童訓」の活字翻刻書、地元の言い伝えなどを参考に『ゴースト・オブ・ツシマ』と状況を照らし合わせていこうと思う。

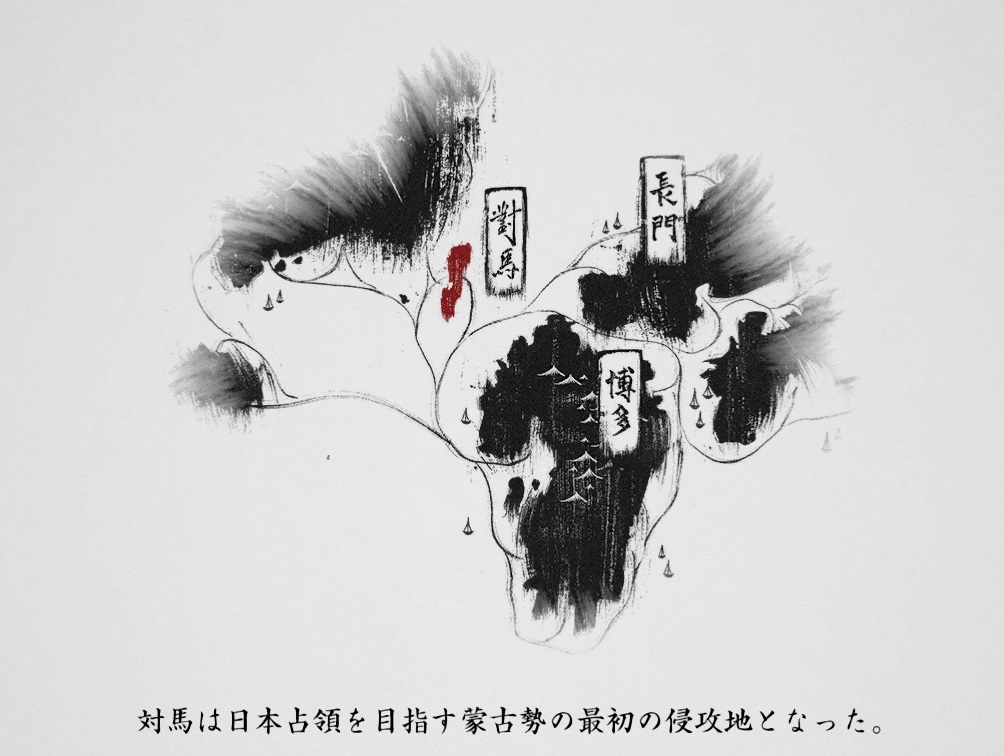

対馬にモンゴル軍が襲撃してきた様子が書かれた数少ない資料「八幡愚童訓」によると、彼らが攻めてきたのは鎌倉時代の1274年(文永11年)10月5日。現代から数えて、約750年前の中世日本での出来事だ。

資料によると、元寇の船900隻は対馬の海を埋め尽くし、約3万人が大挙として対馬の西海岸である小茂田浜(佐須浦)に上陸したという。対して対馬はわずか80騎でこれに立ち向かうこととなった。

人数や船の数に関しては所説あるが、それにしても。スパルタ兵じゃないんだから……80対3万って、いくらなんでも無理ゲーすぎるだろう……。

『三国無双』でも、もうちょっと手加減してくれる。

なお、『ゴースト・オブ・ツシマ』の作中では、対馬に攻めてきたモンゴル人は3万人とされているが、資料によると実際に攻めてきたモンゴル人はたったの30人ほど。残りは捕らえた韓国人や植民地化したところの人々だったという。

オープニングシーンに登場する志村殿は80騎の精鋭を率いる対馬の地頭だ。彼のモデルは、現地で武士を率いて勇ましく散ったと言われている宗助国(そうすけくに)公であると思われる。

作中で志村殿は、「誉れある戦い」をとても重要視する人物として描かれている。だから、戦う前にはちゃんと臣下に自己紹介させる。これが昨今のバトロワゲームだったらコンマ秒で殺されてしまう所だ。

モンゴル人には、日本でいう戦場での名乗りをあげる文化というものがなかったので、武士が「我こそは」と言っている間に攻撃開始。これが、大陸を支配しようと動いていた戦闘民族スタイルである。『ゴースト・オブ・ツシマ』の冒頭でもその通りの描写となっており、資料通りに再現してくれているようだと感じた。

ゲームでは志村殿含め本編の主人公である境井 仁は生き延びたが、資料では対馬の軍勢は全滅。当時、68歳だった宗助国公のお墓は首と胴体や手足までがバラバラの状態で埋葬されており、凄惨な現場であったことが推測される。

作中でも、複数の箇所で虐殺される島民の姿が確認できる。資料では女子供は掌に穴を開けられ、数珠繋ぎにされて船のヘリに矢避けとして並べられてしまったという。あまりにも惨い。その後、蒙古は9日間対馬にとどまり小茂田は焼き払われたと言われている。

作中で、手段を選ばず戦う仁を諭す志村殿に対し、仁が「誉れは浜で死にました」と嘆く有名なシーンがあるが、当時の戦いの“誉れ”は、また別の意味で穢されてしまったのだろう。なお、実際の合戦場となった場所は、この海岸より陸地側であったらしい。

(画像は小茂田浜神社にて撮影)

現在、小茂田浜は神社となっており、毎年の行事として英霊の魂を鎮める「鳴弦の儀」(めいげんのぎ)が行われている。最近まで末裔たちが当時使われていたという鎧を身に着けて歩くという行事も行われており、現在は鎧の損傷を鑑みて、レプリカの甲冑を身に着けて歩くようになった。

当時の鎧姿を幼少期に一度だけ見たことがあるけれど、とてつもなっくかっこよかった記憶がある。とにかく……とにかく、かっこよかった。

ちなみに、ゲーム内や撮影した写真で小茂田浜は砂浜になっているが、この砂は後から持ち込まれてきたもので、対馬の海岸は大体が小さな丸い石でできた玉砂利(たまじゃり)の浜がほとんどだ。

かつての小茂田浜は長い年月をかけて波に洗われ、丸く磨かれた石が並ぶ美しい海岸であったことを筆者も覚えている。おそらく、それが小茂田浜の原風景であったのだと思う。

対馬を語る上で切り離せない存在「金田城」の聳える城山は、実際に境井 仁の俳優も訪れた“ザ・聖地”

(画像はSteam版『Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT』のゲームプレイ映像より)

『ゴースト・オブ・ツシマ』の序章で仲間を集め、蒙古から取り戻しにいく「金田城」(かねだじょう)は、実際は約1350年前に築城されたという山城だ。対馬の中央部に位置する内湾「浅茅湾(あそうわん)」と対馬の西沖、つまり韓国側を一望できる城山(じょうやま)を囲むように約2.2キロメートルの石塁が積みあげられている。

ゲームでは現実の対馬でいうところの上対馬と下対馬の境目らへんにそびえたつ風光明媚な城郭といったビジュアルをしているが、現実では城山を囲むように積まれた城壁というテイストだ。

この城は、端的に言うと1000年以上前より日本の国境を守ってきた見張り台的な役割がある。金田城が築城されたのは西暦667年ごろと言われている。まだ朝鮮が唐・新羅(しらぎ)・百済(くだら)の3国に分かれて争っていた時代だ。

当時の日本(倭国)は、交流のある百済を助けるため白村江(はくそんこう)に援軍を送るも大敗。倭国は、西日本の各地に朝鮮式の山城を百済の人々とともに築城した。実際に目の前にすると、「これを重機も何もない時代に作ったの?マジで?……」と当時の人類のフィジカルに驚嘆する。

それが、日本書紀にも出てくる最古級の山城である金田城だ。位置的に大陸と日本の間に位置している最前線の対馬に築かれた金田城をベースに、倭国が国境というものを強く意識した瞬間であると言われている。

そんな金田城が築かれているのは標高約276mの城山。昔はてっぺんに『ゴースト・オブ・ツシマ』でも出てくるかがり火台が設置されており、狼煙(のろし)をあげて本土まで通信していたという。日露戦争時には頂上付近に大砲が設置され、ゆるやかな傾斜の軍道が整備された。現在は大砲は撤去されているが、砲台の跡地が遺跡として残っている。

頂上からはリアス式の海岸である浅茅湾を一望できる景色が待っている。金田城は2017年のNHKの番組「最強の城」にノミネートされたこともあってか、最近は多くの観光客が訪れる人気のスポット。この城山は浅茅湾に囲まれた断崖絶壁、すなわち“天然の要塞”だ。そこに金田城を築き、大陸側を見張ったというのだから1350年前の人たちもたくましい。

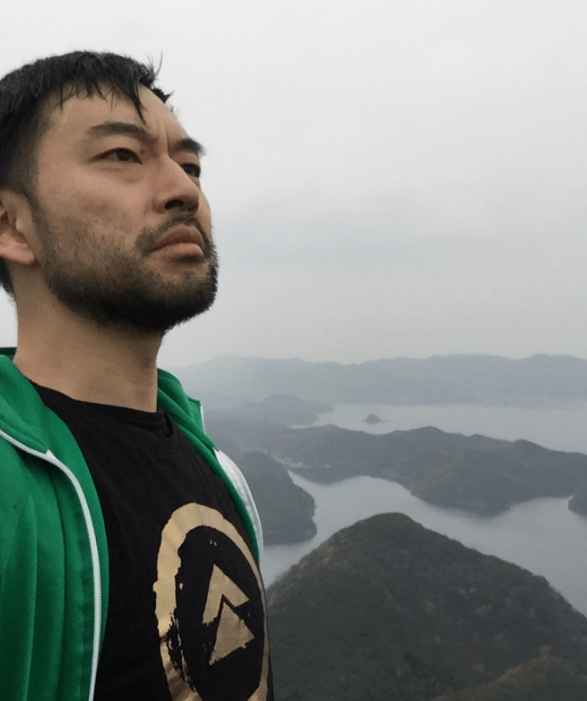

また、『ゴースト・オブ・ツシマ』の主演を見事に演じきった俳優のツジダイスケさんは、「研究」を目的として2018年に実際に対馬に来島していたことを自身のinstagramで明かしている。

ここで投稿された映像では、山の頂上らしき場所についたツジダイスケさんが、「So this is the i think the top of this mountain and it’s got a nice view lots of islands um i’m starting to think in the video game maybe jinsakai is like always tired and out of breath because uh this is this is tough.(ここが頂上かな。素晴らしい景色だ、島々が一望できる。ゲームで境井 仁がいつも疲れて息切れしているのは、これ(山登り)が大変だったからかもね)」と語っている。

境井 仁(ツジ ダイスケさん)は、生身の状態で実際に対馬の城山を訪れていた。まさしく、『ゴースト・オブ・ツシマ』の聖地としてふさわしい場所と言える。

俳優ネタでついでに言うと、本作におけるラスボスとなる元寇軍率いる大将コトゥン・ハーンの俳優は、映画『ナイト ミュージアム』にてアッティラを演じたパトリック・ギャラガー氏がつとめる。ハマり役すぎひん?

さて、「境井 仁も来ているなら、自分も城山に行ってみようかな」と思ってくださった方のために、簡単だが案内をここに記しておきたい。

城山の登山道では、金田城の三ノ城戸や石塁が見られる。頂上に行く分には何も問題ないのだが、陸路で海沿いに位置している一ノ城戸と二の城戸を見るためには往復で約3時間以上かかる。

しかもわかりづらい道を歩かなくてはならないため、見るとしたら古代の防人たちと同じルートである海側から回り込む対馬エコツアーのシーカヤックツアーである「1DAYツアー」ルートをおすすめしたい。

筆者は数十年対馬に住んでいるが、陸路を通った人たちの「ああ、ここからまた帰らなくてはならないのか」という悲しい表情を何度も見てきたので、まず間違いない。筆者はもちろん陸路も行ったことがあるが、やはり山で上り下りの往復というのは精神的にクるものがある。

上記の画像は城山に焦点を当てたシーカヤックのガイドを行っている対馬エコツアーのルートマップだ。城山のふもとから出発し、シーカヤックという手漕ぎ船で海から回り込み、海沿いの神社である大吉戸神社から上陸すると、歩いて4~5分で一ノ城戸と二の城戸を拝める特別なルートとなっている。

「陸から行くのが辛いのはわかったけど、海もしんどいんじゃないの」と思う方もいるかもしれないが、意外にもご高齢の方でもスイスイ進めてしまうのが浅茅湾の面白い所だ。対馬の中でも内湾で山々に囲まれている浅茅湾は、日本の中でもトップクラスに安全性の高いフィールド。まるで海上をさんぽしているような感覚で進められる。万が一疲れてしまったら、ガイドがロープで引っ張ってくれる。

金田城を見た後は、帰りに大陸側から城山を眺めつつ、無人島でティータイムでも楽しんでいこう。夏場はシュノーケリングで海のお魚さんとコンニチハだ。城山に登り境井 仁の立った頂上を望んだあとに、今度は大陸側である海から城山を望む、という贅沢なアクティビティも楽しめる。