『ナイトレイン』は『エルデンリング』のいいところを引き継ぎつつ、さらに“戦闘に没頭できる”ゲームだった

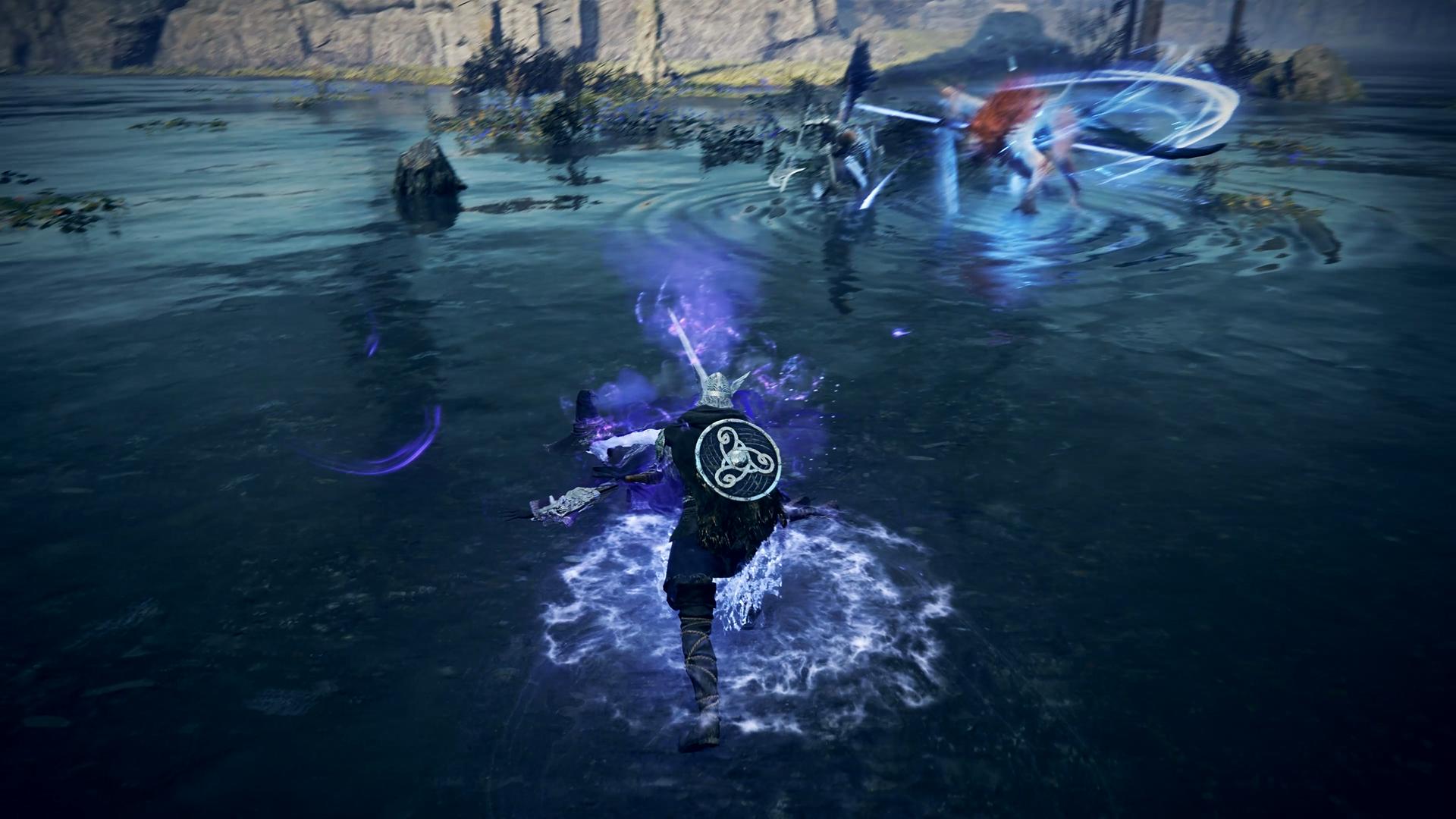

ここまで、あまり全貌が語られてこなかった『ナイトレイン』のゲームシステムやサイクルについての話をしてきたが、ここでは筆者が初めて本作をプレイした感想と、本作の戦闘に関するシーンを紹介しよう。

筆者が初めて本作をプレイした感想としては『エルデンリング』の戦闘をとことん楽しめる作品、いわば「戦闘特化バージョン」というものだった。

理由として、まず本作はとにかく移動が快適すぎる。ゲーム内には通常のものと、より速く移動できる「疾走」の2つのダッシュが存在しているのだが、この「疾走」のスピード感が気持ちいい。「疾走」は『エルデンリング』での“霊馬トレント”くらいの速さとなっており、ボタン押し込みですぐに移行することができるのもうれしい点だ。

そして驚くことに、本作にはなんと「壁登り」と「落下ダメージ無し」という従来の『ソウル』シリーズなどでは考えられないようなシステムが採用されている。

普段ならば、落下ダメージを気にしながら慎重に段差を降りていたものが、今作では崖から適当にジャンプしてもOKという大胆な変更だ。数多くの作品をプレイしている方であれば、落下ダメージ無しと分かっていても、どこか高いところから飛び降りるのに躊躇してしまうかもしれない。

壁登りは、ちょっとした崖や壁をキックして2段ジャンプのような挙動をするというもの。なんなら『SEKIRO』みたいに敵も蹴ってジャンプできる。

そのまま登れるような段差であれば、崖つかまりをしてスムーズに移動することができるし、「疾走」とあわせればフィールドをとにかく速く駆け抜ける爽快感を味わえる。さらに地図も画面切り替えをせずに表示させることが可能なので、道に迷う心配もない。

また、『エルデンリング』内にも登場した霊気流と同じようなものもあるので、高い崖をぴょーんと飛び越えることもできるほか、決まった場所にいる鳥につかまって空中から大移動も行うことも可能だ。

『エルデンリング』でも移動はかなりスムーズになった印象があったが、本作ではその上を行く快適な移動が多数用意されている。なのでハイスピードに展開されるゲーム性とマッチしており、次から次へと移動して敵をなぎ倒す気持ちよさを体験することができた。

つぎに、システムの簡略化だ。本作ではシステムがかなりスマートになっている。これにより、さらに戦闘に没頭できるようになっているというわけだ。

具体的には、「武器は左右の手それぞれに3つずつしか持てない。魔術は武器依存」「盾以外の防具の廃止、装備重量もなし」「アイテム所持数が4枠に制限。スタック数も2つほどまで」「聖杯瓶専用のボタンがある。FP聖杯瓶はなし」など、今回プレイした短い時間の中でもこれだけの変更点を確認できた。

また、レベルアップにも変更が加えられており、従来のようにステータスを振り分ける必要はなく、各キャラクターごとに定められた上昇値で垂直に上がるというものになっている。レベルアップに必要なルーンさえあれば、祝福に触れて2~5秒ほどでレベルアップ完了だ。

そして仲間がダウンしてしまった時も、なんとその仲間を攻撃して復活させるという、戦闘につなげる徹底ぶり。なお、昼間はダウンしても時間経過で自動復活するが、夜の間は全員ダウンしてしまうと敗北となるので注意が必要だ。

システム面からも、とにかく戦闘に集中してほしい、戦闘を楽しんでほしいという開発陣の声が届いてきそうな雰囲気を感じた。

そして肝心の戦闘がめちゃくちゃおもしろい。基本的には『エルデンリング』と同じシステムを採用しているのだが、加えてオリジナル要素である「アビリティ」「スキル」「アーツ」が搭載されている。

簡単に説明すると、「アビリティ」は常に発動するパッシブスキルで、「スキル」は使用にクールタイムが設定されているアクション。「アーツ」は敵を攻撃したりすると溜まっていくゲージをマックスにすることで発動できる必殺技のようなものだ。

これらは各キャラそれぞれにオリジナルのものが設定されており、『エルデンリング』とはひと味違う戦闘の楽しさを引き出している。今までは、基本的に敵の攻撃をローリングで回避したり、盾で防御したりするプレイングが主だったが、今作ではこれらの要素が加わったことにより、かなり戦闘がスピーディかつ新鮮なものになっている。

一例を紹介すると、プレイアブルキャラクターのひとりの“追跡者”。スタンダードな性能をしているこのキャラクターには、スキルに敵や地形に投射できるクローショット、アーツに強力な鉄杭を打ち込む強力な一撃が備えられている。

クローショットは敵を引き寄せたり、逆に間合いを詰めたりする効果があり、中距離からの奇襲にも使えるほか、地面に撃つと高速で移動することも可能だ。ちょっとした移動や回避にも使えるので、状況によって使い分けられる奥深さを演出している。

アーツには発動モーション中無敵効果がついているので、相手の攻撃にあわせて発動しカウンターを行うことも可能だ。追跡者のアーツを当てると、高火力のダメージを与えることができるほか、あわせてダウンも取れる場合がある。そのまま致命の一撃につなげてコンボを狙うといった一発逆転の必殺技として活用することで、戦略の幅を広げている。

今回プレイした際は4人のキャラクターが使用可能であり、それぞれスキルとアーツによってバトルスタイルが確立していた。スタンダードなものから少しトリッキーな動きをするキャラまでさまざまで、キャラクターを動かしているだけでもかなり楽しい。

さらに今回遊んだ4キャラすべてに固有のモーションが設定されていた。スキルやアーツの違いはもちろんながら、“回避モーション”まで固有のものになっているのには驚いた。

『ソウル』シリーズおなじみのローリングや、『ブラッドボーン』みたいなステップ、またはふんわり浮いて長い距離を移動するモーションなど、そのキャラクターにあわせた細かい部分まで調整している点も注目していただきたい。なお、製品版では8キャラが登場予定とのことだ。

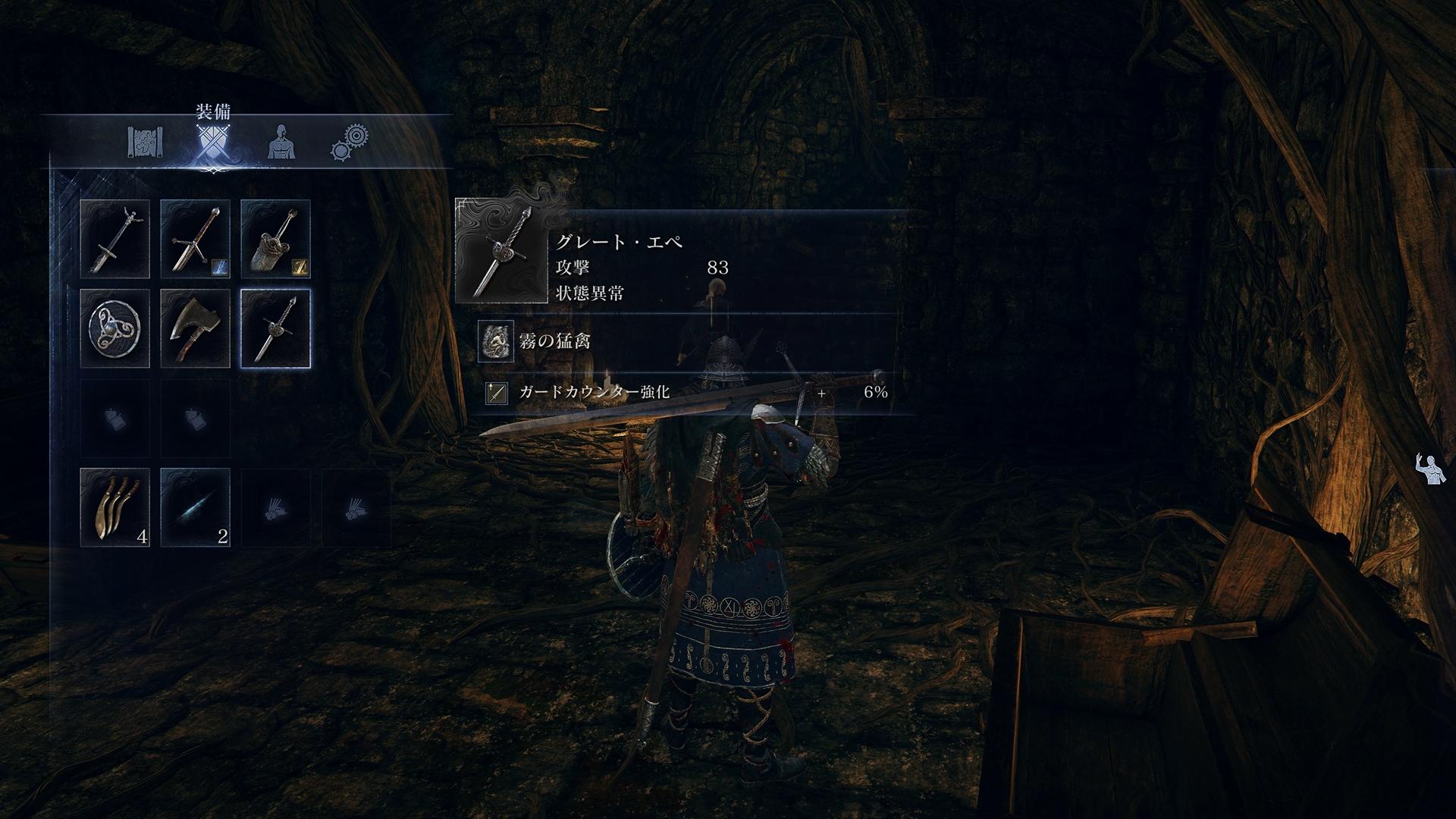

そして、その戦闘をさらに楽しく、おもしろく彩るのが武器やアイテムだ。上述した通り、本作では持てる武器・アイテムには上限があり、探索する中でどうしても取捨選択を迫られることになる。

本作には装備重量がないため、とりあえず左右スロットに3つずつ装備を持ち歩いて、切り替えながら戦うといった方法がスタンダードとなるだろう。

しかし、なかには筆者のように武器は基本的に両手持ちで1本しか使わないプレイヤーもいると思う。そうすると残りの武器スロットは無駄になるのか?と疑問に思うところだが、なんと武器や盾には「所持しているだけで発動する」効果がついているのだ。

具体的には、「ダメージ上昇」や「カット率上昇」、「ステータスの上昇」など効果はさまざまで、リムベルドで拾う武器にランダムで効果が付属している。

つまり、武器は所持しているだけでも意味があり、メイン武器と相性のいいスキルを持った装備をいかに探すことができるかといった楽しさもある。筆者も武器と効果のシナジーが合った時の“無敵感”にやみつきになっていた。

また、武器についている状態異常や攻撃し続けると起こるダウンなどは、『エルデンリング』本編よりも発生しやすいように調整されていると感じた。

ちなみに武器や魔術、祈祷は『エルデンリング』本編にに登場していたほぼすべてを網羅している。武器にはレア度が設定されているほか、もちろん戦技も搭載されているので、スキルやアーツとあわせて戦闘を有利に進めていこう。これらの武器や魔術などは円卓から行くことができる訓練場で試すことが可能だ。

個人的には、ズラリと並んでいる武器や魔術・祈祷は圧巻の光景だった。全種類を集めることが難しかった『エルデンリング』の武器を眺めたり、試し振りしたりするだけでもかなり楽しめるのではないかと感じた。

アイテムも、逆に4枠しか持てないからこそ、どんどん使って拾ってのくり返しをすることができる。普段筆者は回復以外のアイテムを使わなかった(使えなかった)プレイヤーなのだが、本作では所持制限もあり、拠点に帰ると結局すべて失ってしまうということろから気軽に使えて、戦闘にも組み込むことができた。

上記の要素から『ナイトレイン』は『エルデンリング』のベースを引き継ぎつつも、まったく新しいものに仕上がっていると言える。

もしかしたら「これだけプレイヤー側に有利そうなスキルが追加されていて、ヌルゲーじゃないの?」と思った方もいるかもしれない。しかし安心してほしい。本作は“フロム・ソフトウェア”のゲーム、敵もしっかり強いし余裕で負ける。

本作は、とにかく戦闘を楽しみながらも、歯ごたえのあるアクションを体験できる絶妙なバランスに調整されていた。3人協力マルチだからといって油断していると、すぐやられてしまうシビアさも健在だった。

『ブラボ』民歓喜!?実質“血晶石”な「遺物」で無限に遊べちゃう

先ほど、ゲームの1サイクルが終わると報酬として「遺物」と「マーク」がもらえると紹介した。そしてこの遺物がなかなか時間が溶けそうな要素となっている。

フロム・ソフトウェアの作品の中に『Bloodborne』(ブラッドボーン)というゲームが存在するのはご存じだろうか。今年で発売から10年を迎え、今でもなお続編や新展開の声が望まれ続けている人気の作品だ。かくいう筆者もあのダークでホラーな雰囲気が大好きな狩人のひとりである。

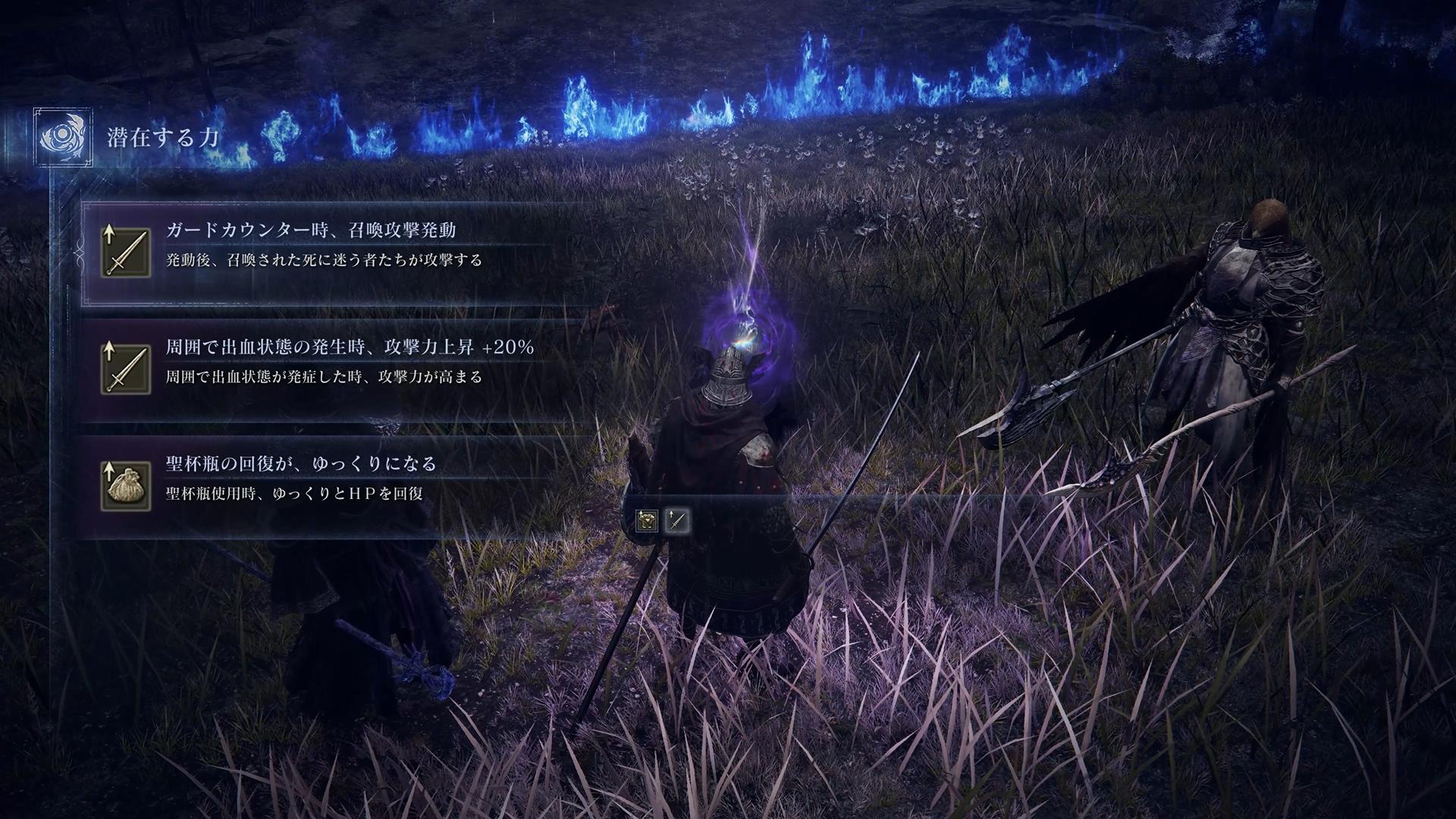

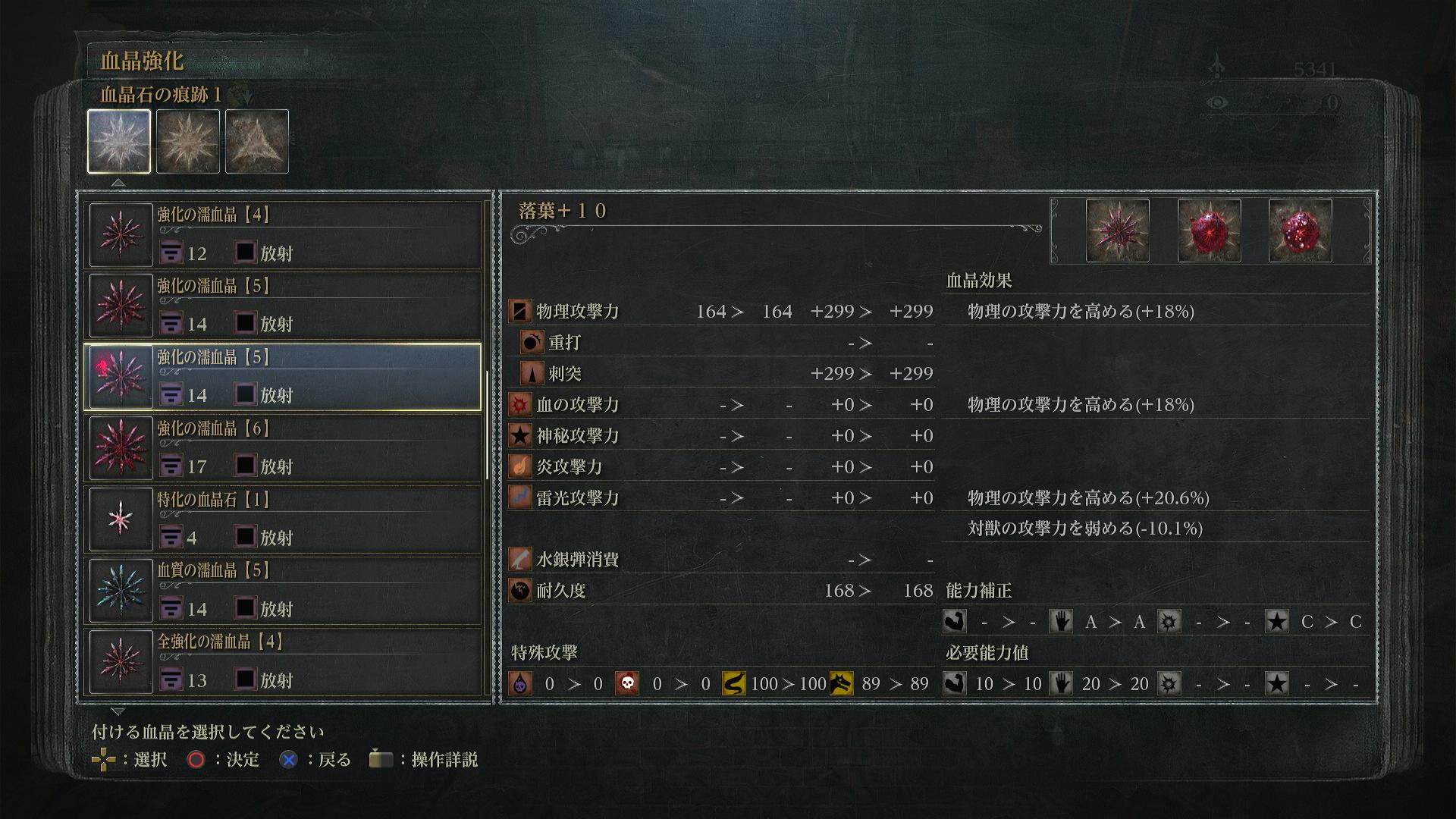

なぜ今『ブラッドボーン』の話をしたかというと、この「遺物」が『ブラッドボーン』に出てくる「血晶石」を彷彿とさせるシステムになっているからだ。

詳しく説明すると、まず遺物には「色」と「効果」が存在する。円卓ではキャラクターに最大3つの遺物を装備できる場所があるのだが、キャラクターにはそれぞれ対応する色の遺物しか装備できないという制限がある。

つまり、仮に赤色の遺物スロットの場合は赤い遺物しか装備できず、黄色や緑色のものはそれぞれ対応したスロットにしか装備できないというもの。

さらにキャラクターによって遺物の色のスロットは3つ固定されており「このキャラは赤スロット2つと青スロット1つ」といったように3つで1セットとなる。また、1つのスロットの色を個別で変更することはできない。また製品版では、3つのスロットをセットごとに切り替えることが可能になるようだ。

そしてこの遺物にはランダムで最大3つの効果がついている。効果といっても様々で、キャラクターの生命力などのステータスを上昇させるものから、自身と味方の取得ルーンを増やすもの、初期武器に属性値を付与するものなど、かなりの種類が用意されているようだ。

なかには、“指定キャラクターのスキルが炎に変化する”といった各キャラクター専用の効果を持つ遺物もあるようで、手に入れたら忘れずに出撃前に装備して自身を強化しよう。

遺物はセッションから帰ってくると必ず受け取ることができる。ゲームの進行度によってもらえる数とレア度が上がっていくので、可能な限りリムベルドで生き残って、より豪華な報酬を受け取ろう。

『ブラッドボーン』で聖杯ダンジョンによく潜っていた方ならもうおわかりかもしれないが、遺物もまた無限に周回して理想の効果を追い求めるコンテンツとなっているのだ。

遺物の効果次第ではキャラクターの性能もガラッと変わるので、上記の戦闘システムとの親和性も高い。オリジナルのビルドを組んで出撃、また新たな遺物を獲得、そしてまたビルドを組んでまた出撃……。といった無限ループの完成だ。