7月23日に「CEDEC 2025」にて、「日常を侵蝕するゲームの作り方 ~ARGのゲーム設計~」が開講された。

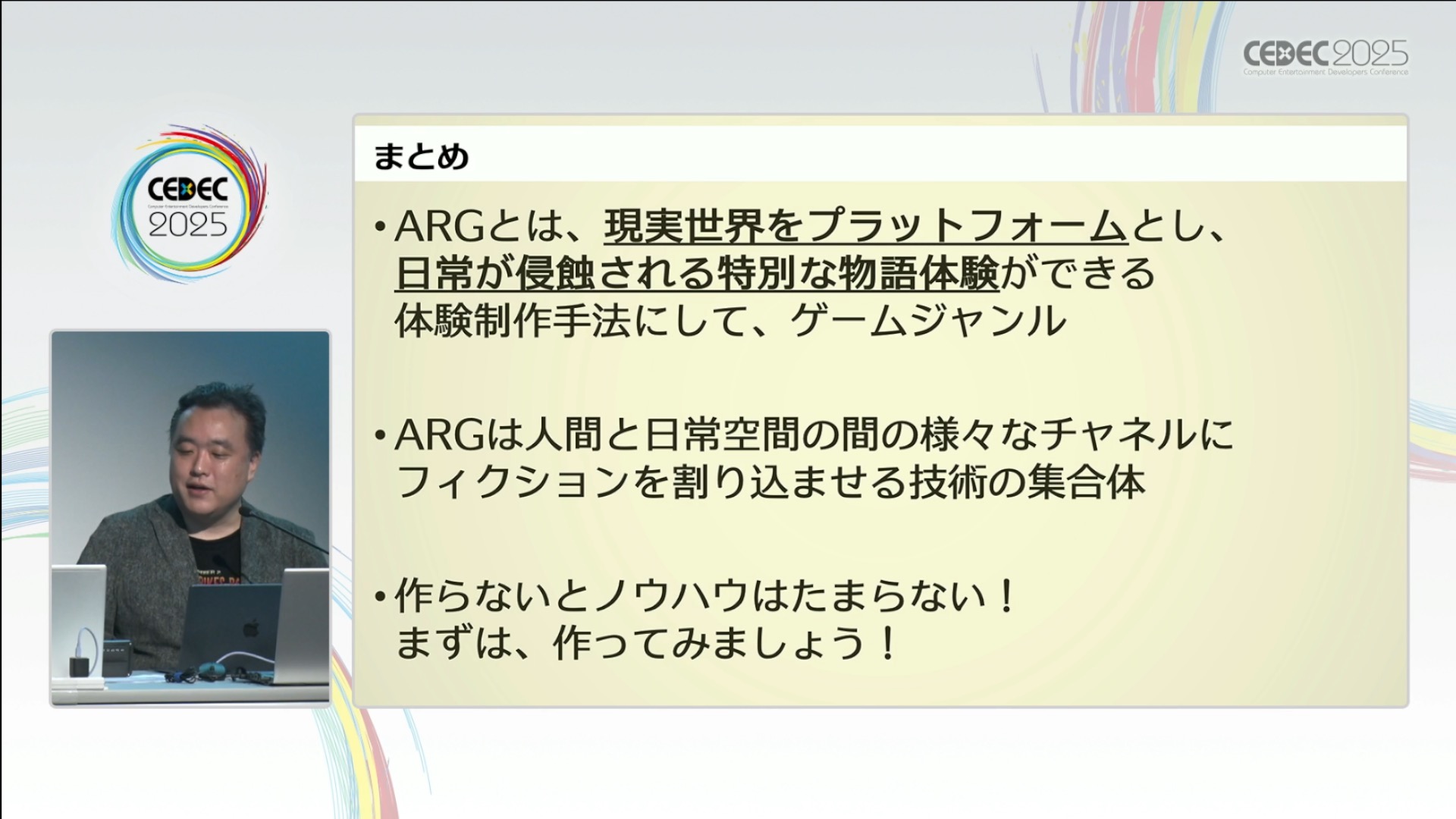

「ARG」とは「Alternate Reality Game」の略称で、日本語では「代替現実ゲーム」「日常侵蝕ゲーム」と訳される。私たちが普段生活している現実世界そのものを舞台に、壮大な物語や謎解きに挑む「体験型エンターテイメント」のひとつだ。

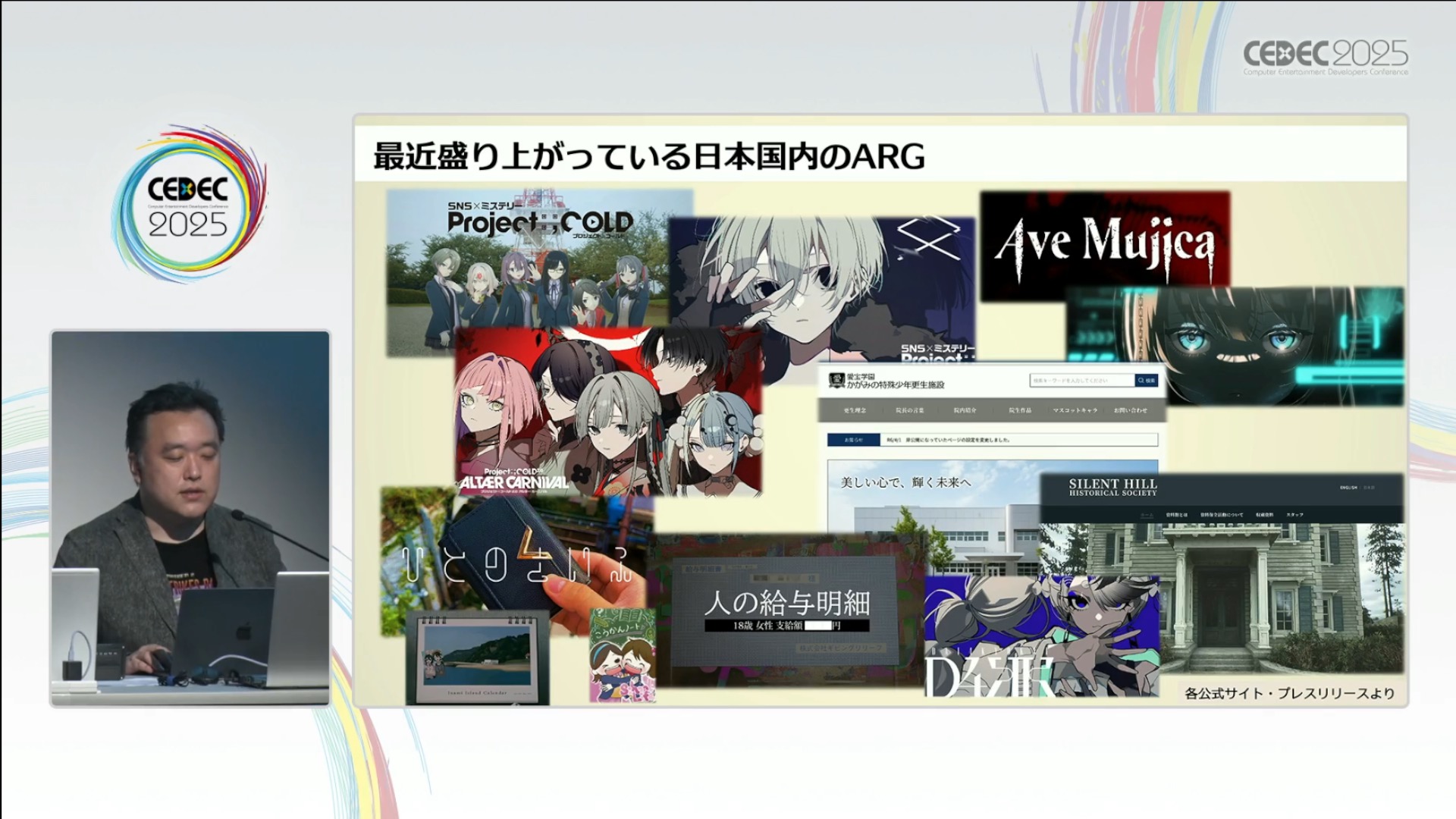

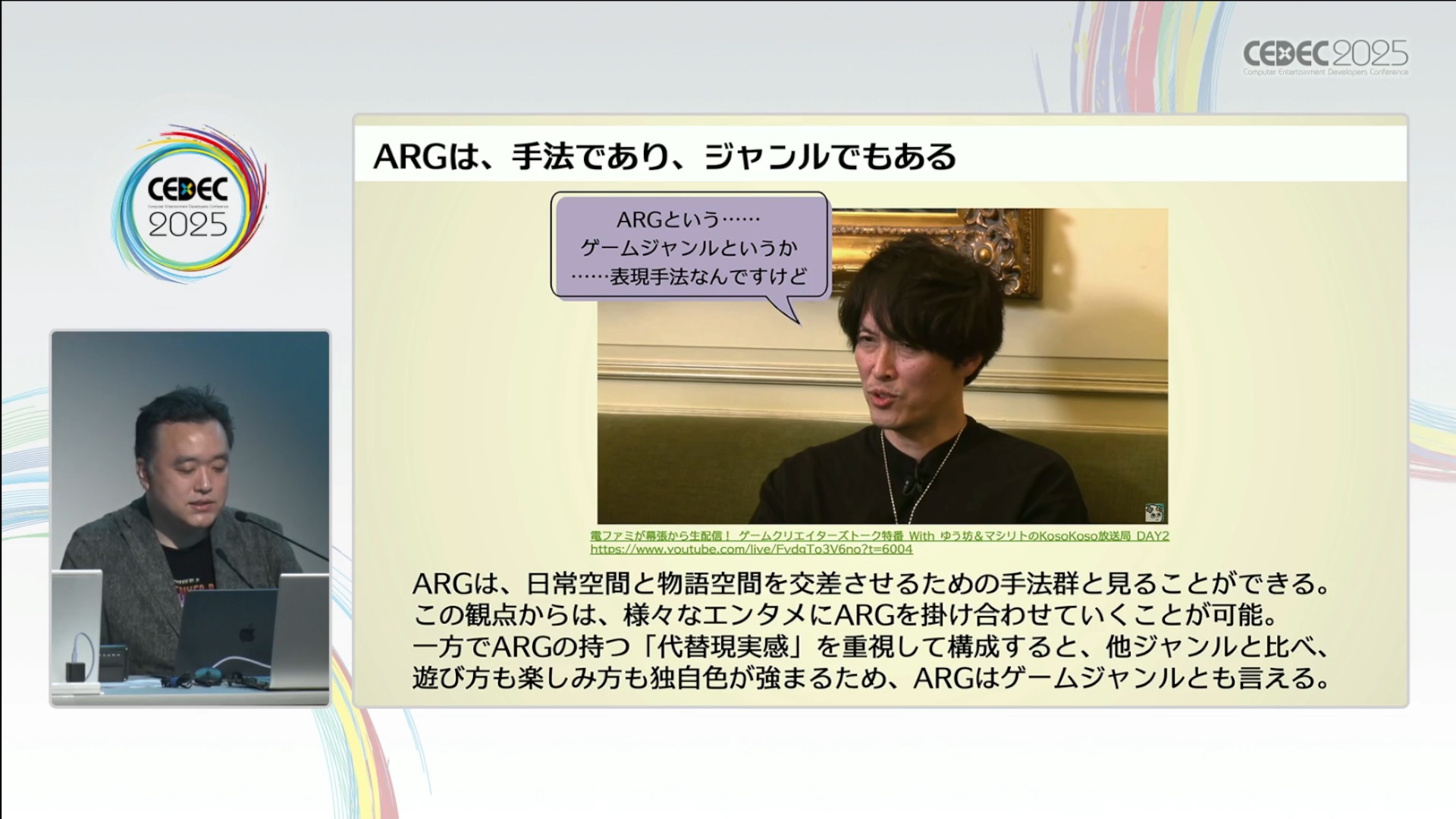

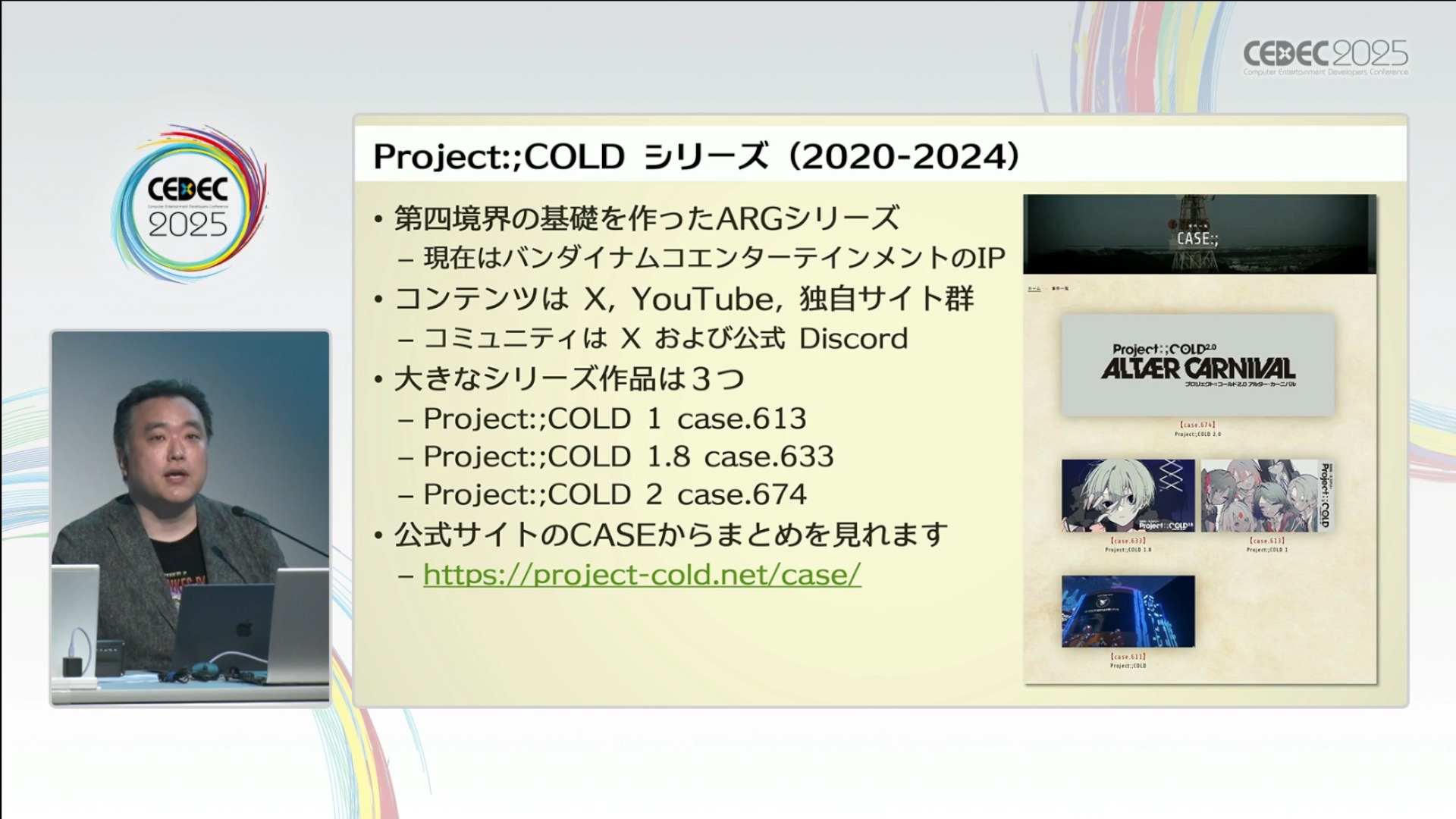

その特徴は「ゲームのジャンルであり、表現手法でもある」こと。ここでは最近日本で盛り上がっているARGの紹介と、それらの殆どを制作している「第四境界」の総監督である藤澤仁氏のコメントが引用されていた。

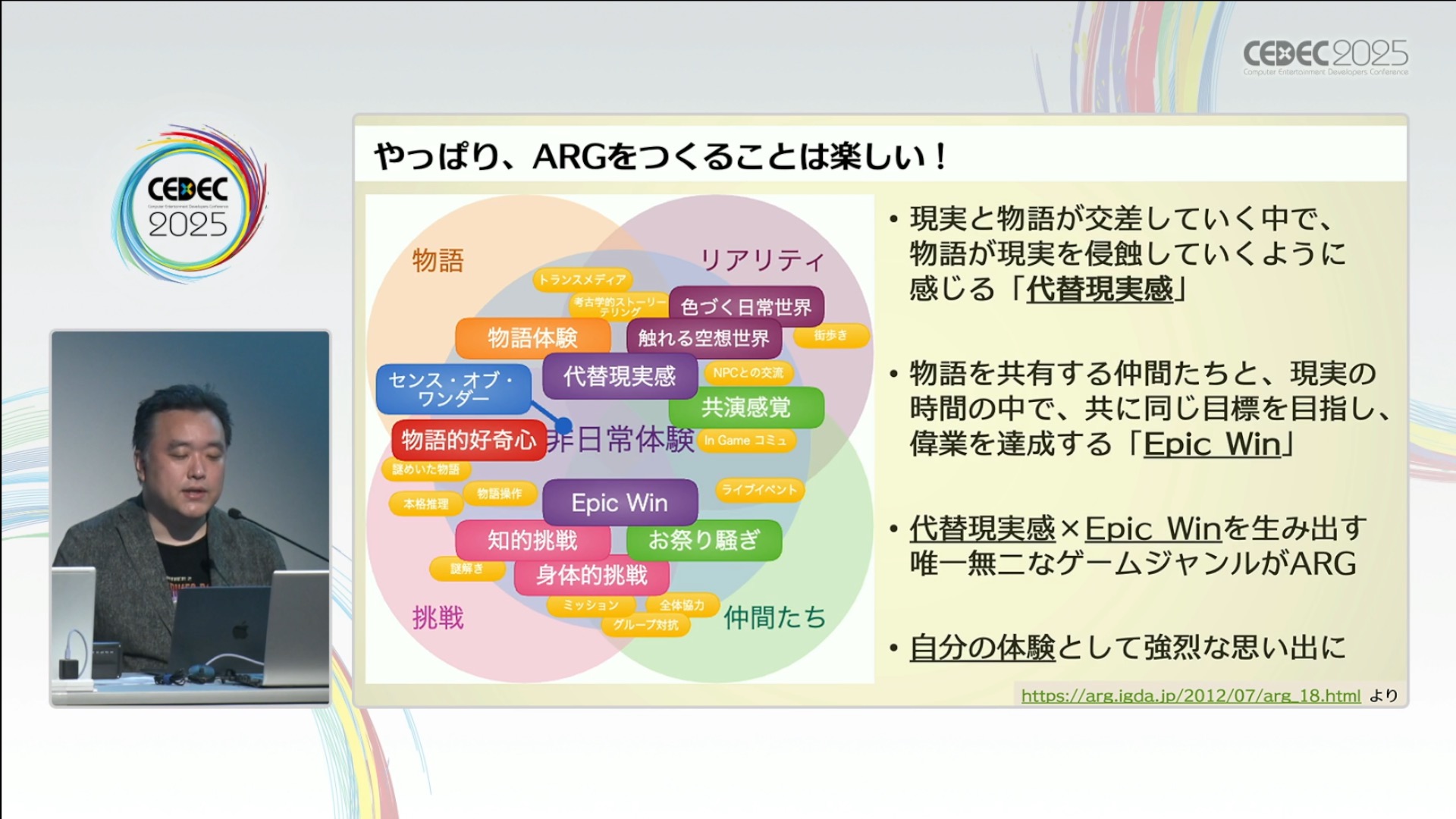

そんなARGの面白さはなにかというと、今回のセッションで主に登壇した清木氏は「多様な魅力を持っていること」と挙げていた。というのも、ARGは既存のエンターテイメントで楽しめるさまざまな要素をまとめて楽しむことが出来る、圧倒的な要素の多さが特徴。

そして、キャラクターの物語としてそれを追っていくのではなく、プレイヤー自身の体験として「なにかを成し遂げた」強烈な思い出が残る。というのが最大の魅力になるとのことだ。

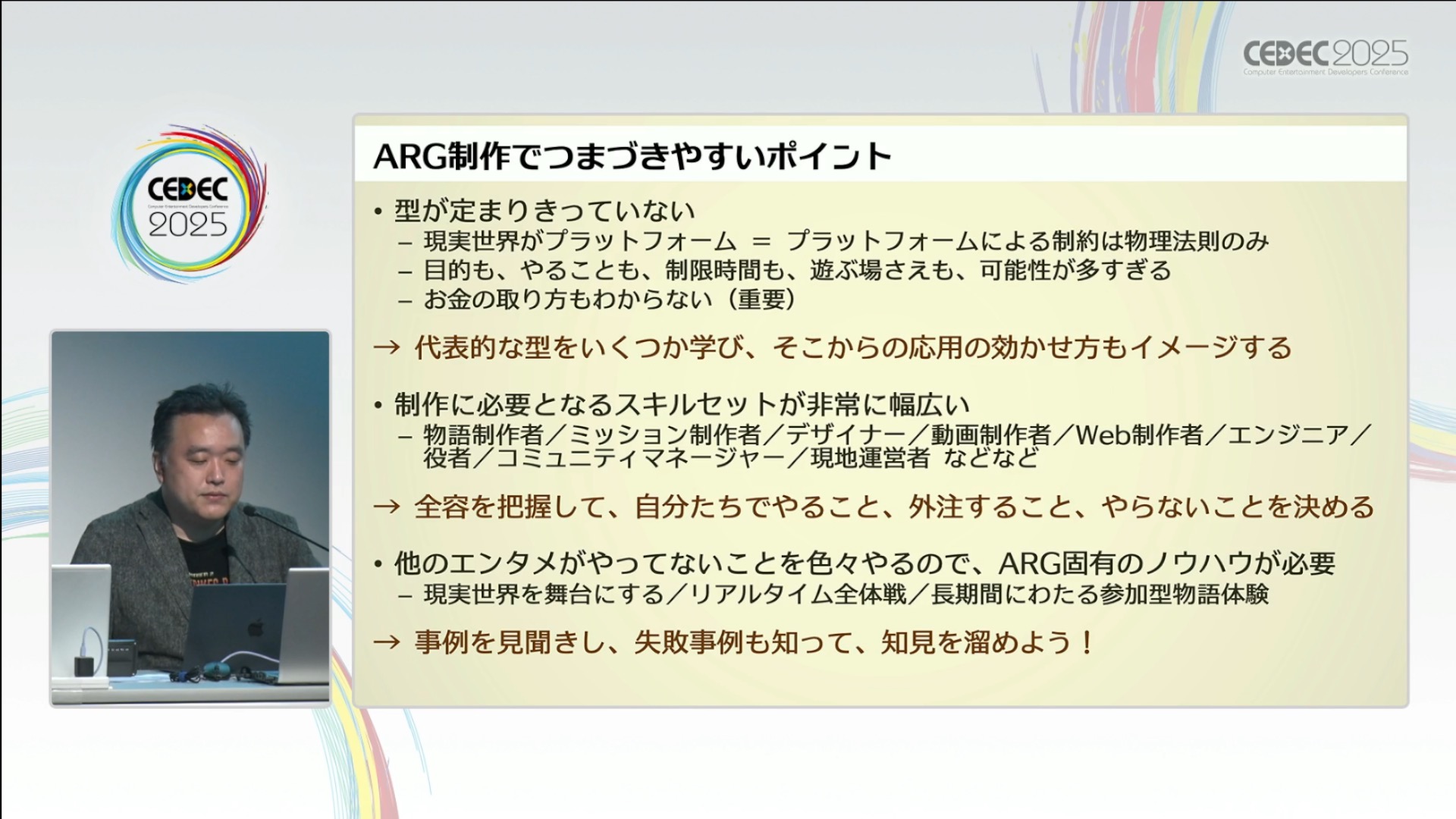

つぎに、実際のARG制作時につまづきやすいポイントとして、以下の3点が挙げられた。

これに対しては、代表的な形式を学び、全容を把握しつつ、事例を知っていく。これを地道におこなっていくしかないとしつつ、この「全容の把握」というのが大変だという。

今回は全容把握は省き、代表的な形式と事例から学んでいくという形式が取られることになった。

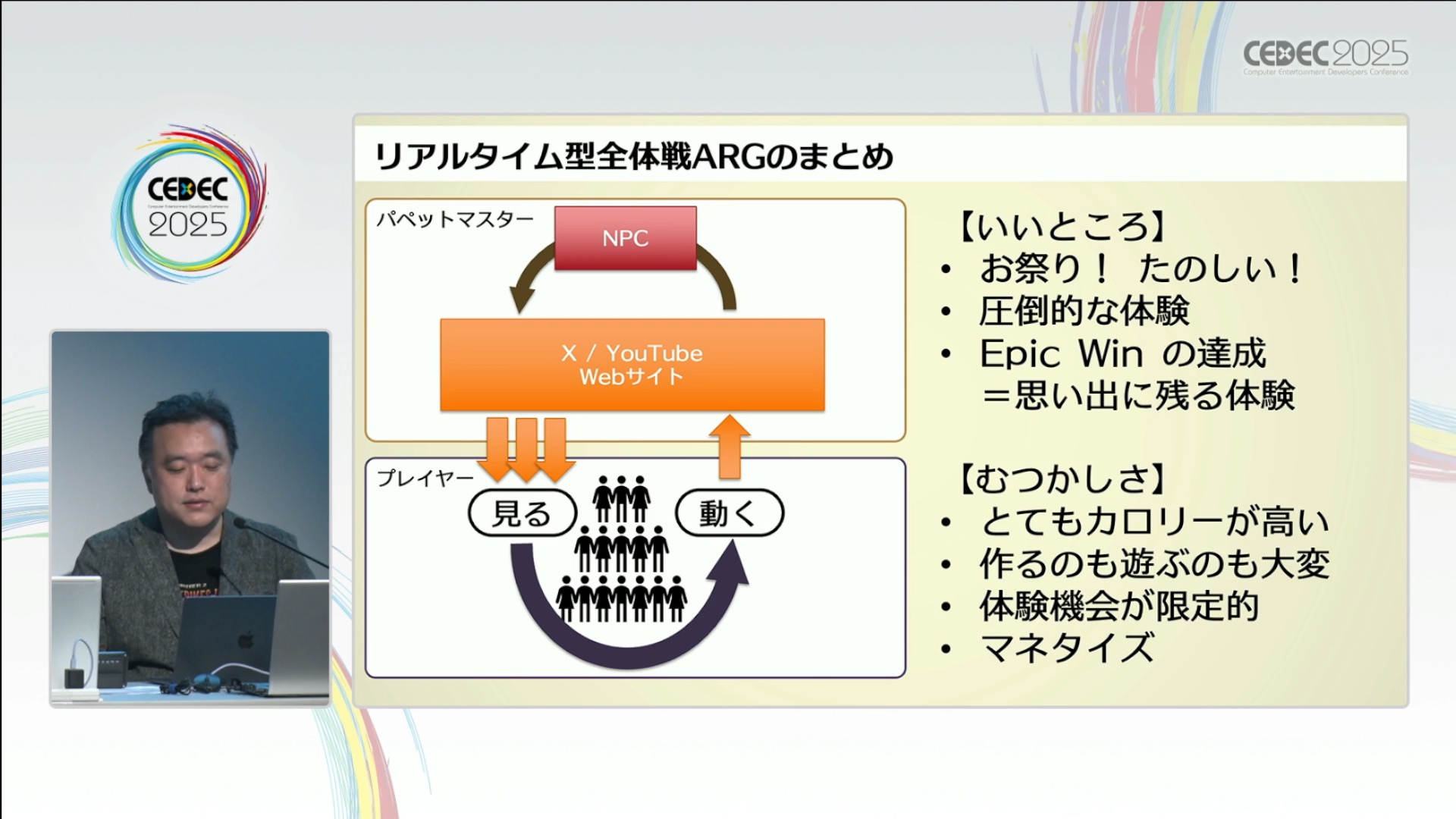

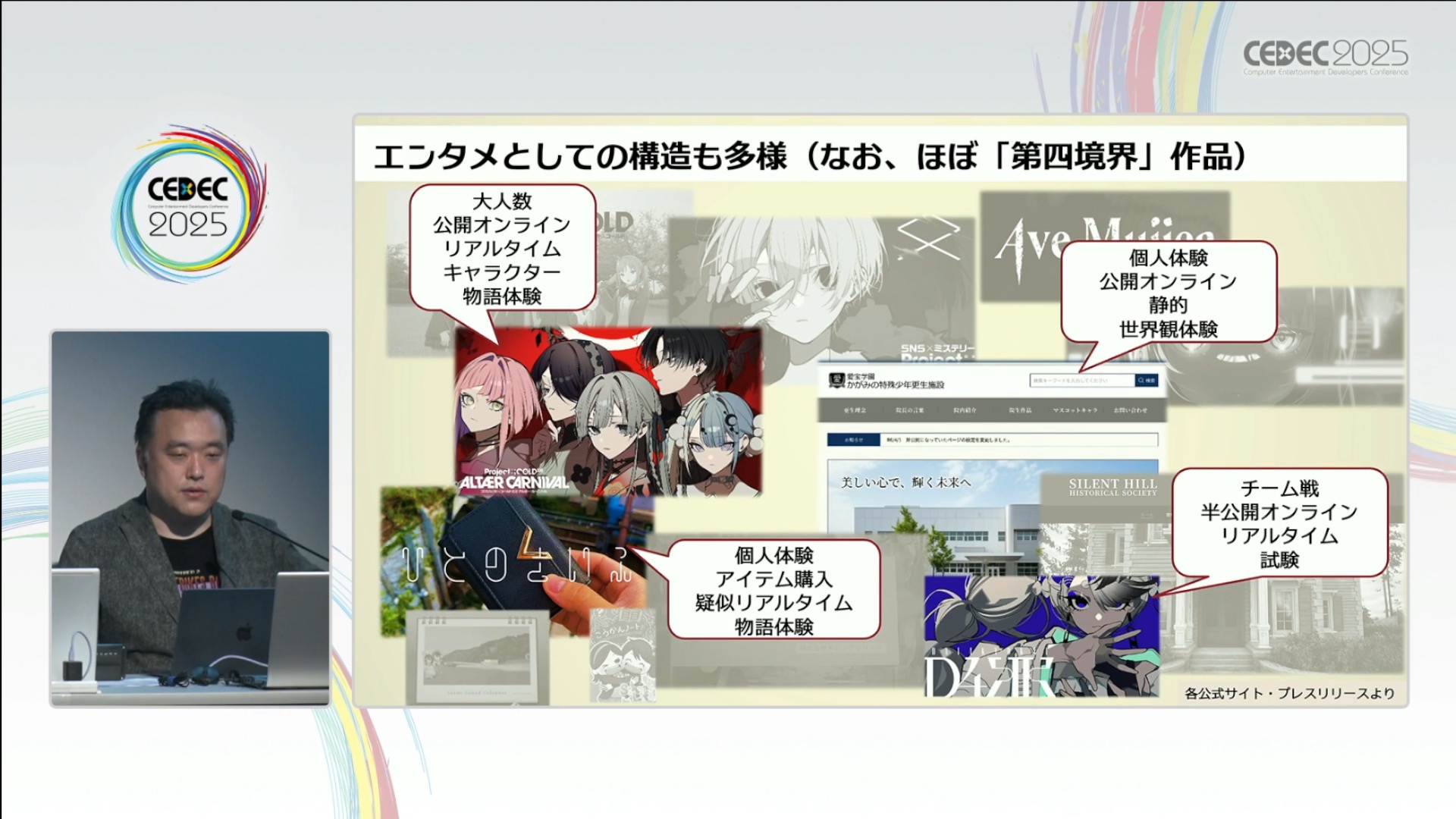

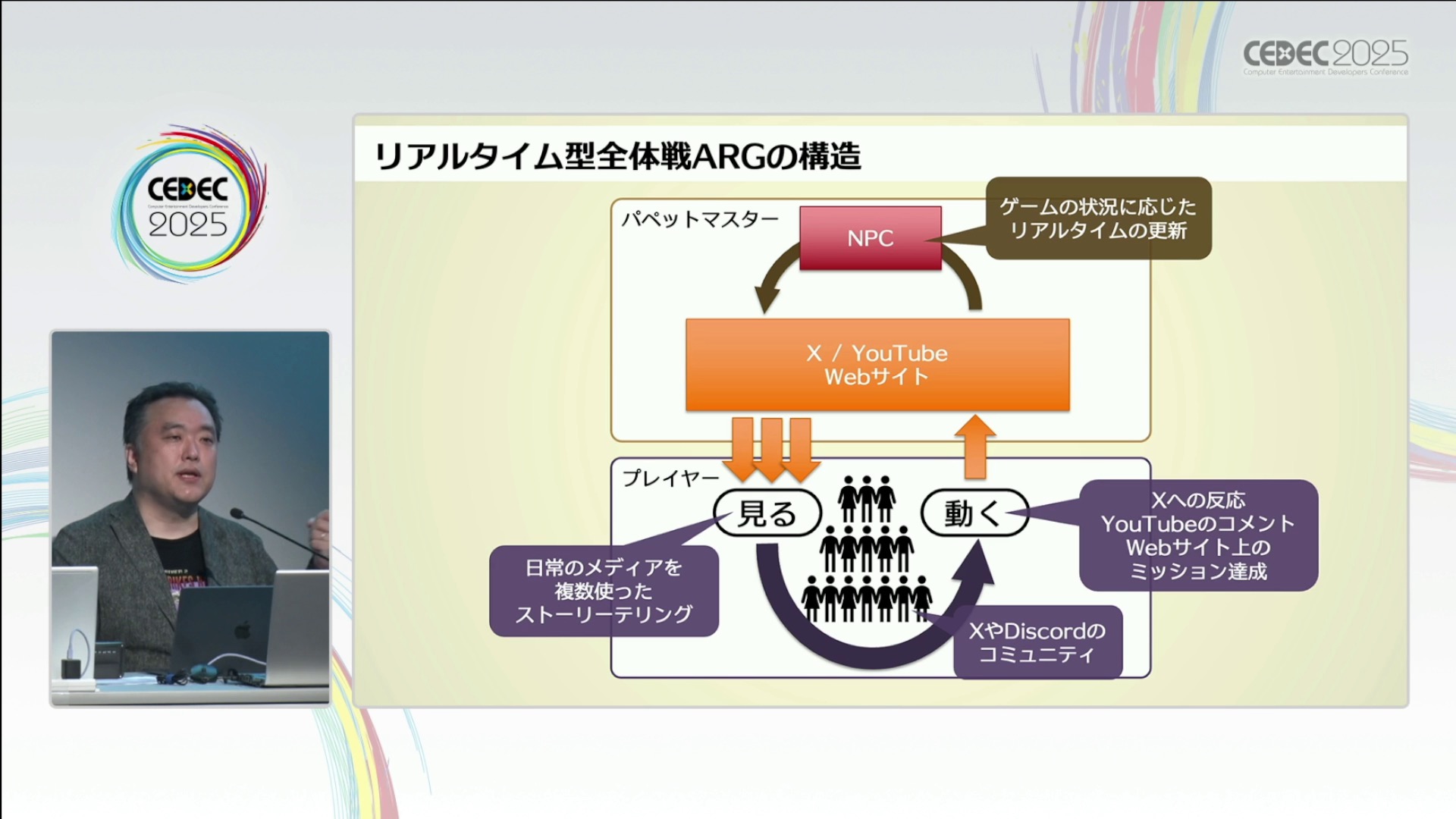

ここからはARGの典型的な3つのスタイルと、その代表例についてご紹介していく。まずひとつ目は「リアルタイム全体戦」と呼ばれる形式。

これは、プレイヤーのコミュニティに普段日常的に使うメディアを経由して関与し、アクションを起こしてもらうことで物語を進める。というサイクルをリアルタイムで繰り返していくARGの花形である。

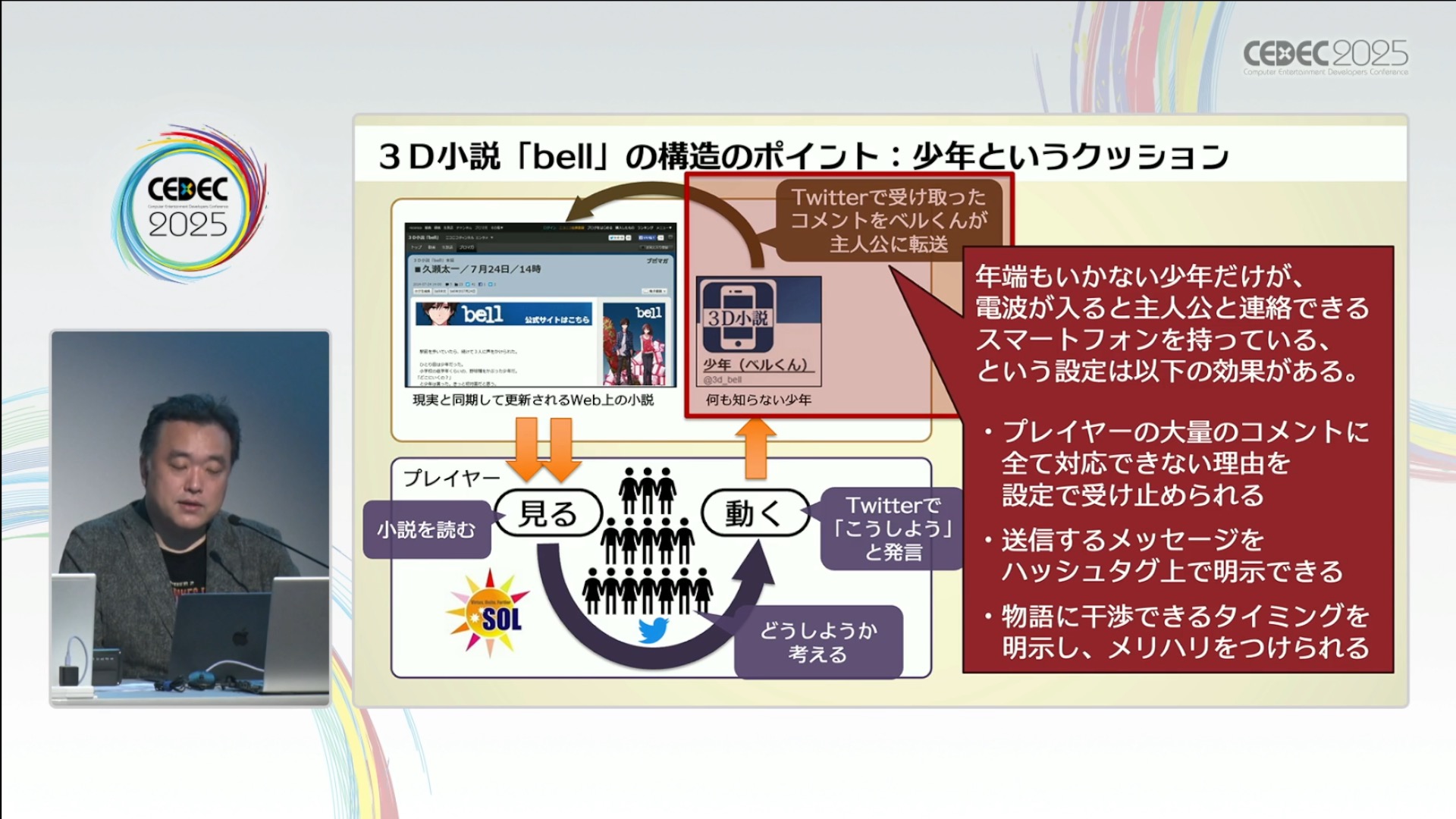

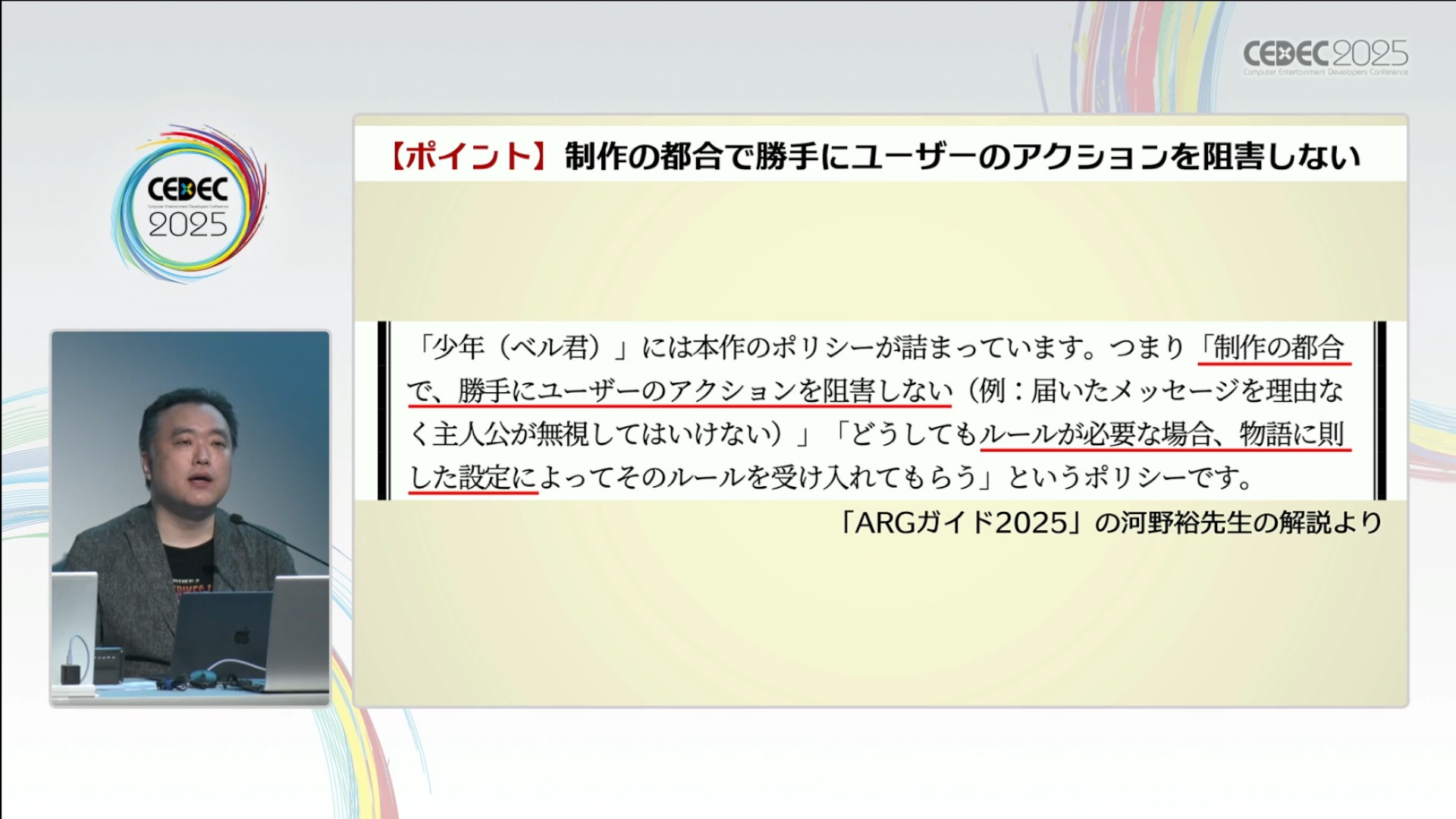

ふたつ目は、参加者が物語に干渉する方法に制限が加えられていること。本作は参加者と小説の主人公の間を繋げるNPCを挟むことで「プレイヤーの声を全て拾うことはできない」という制限をクリアしているとのことだ。

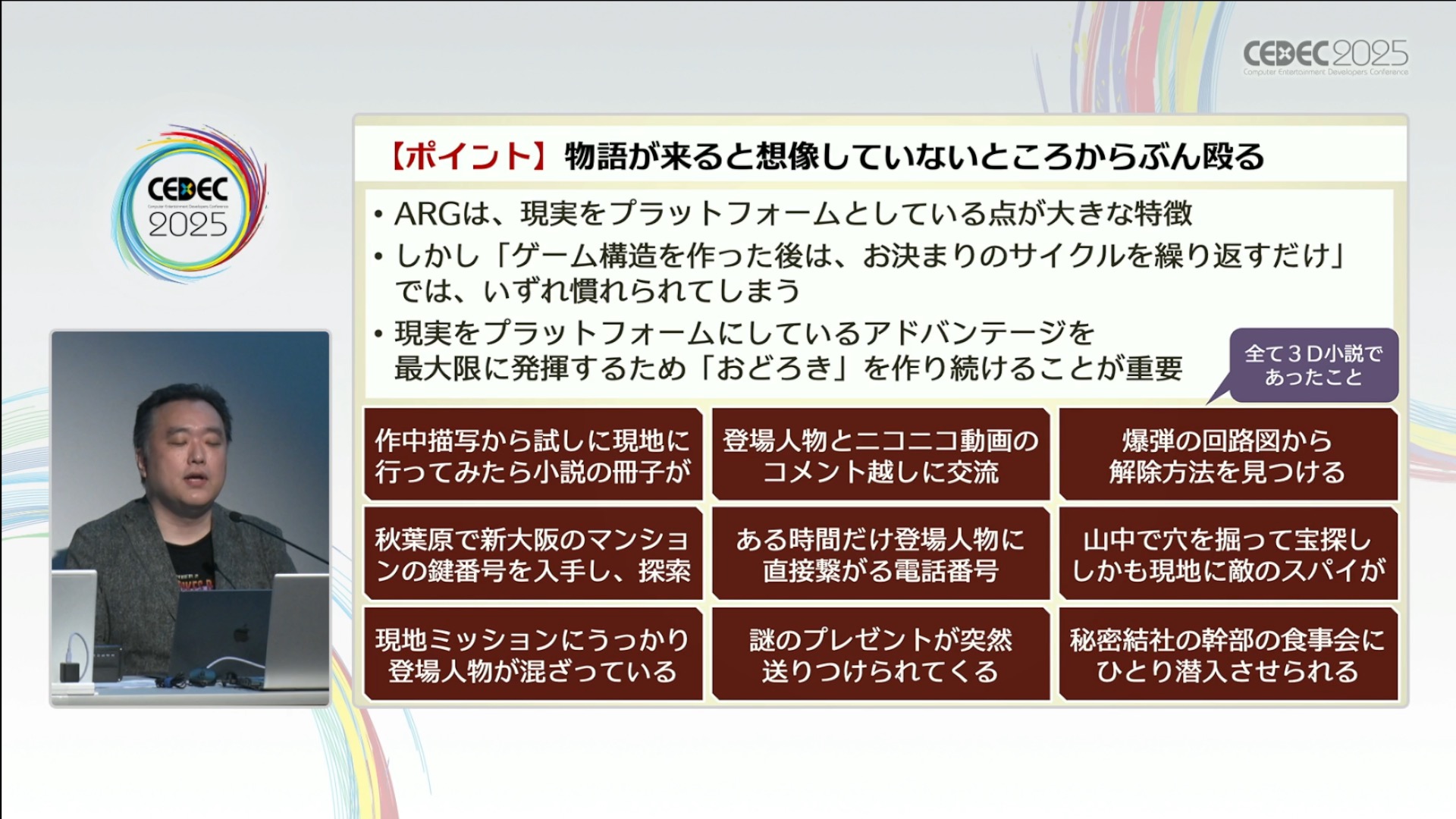

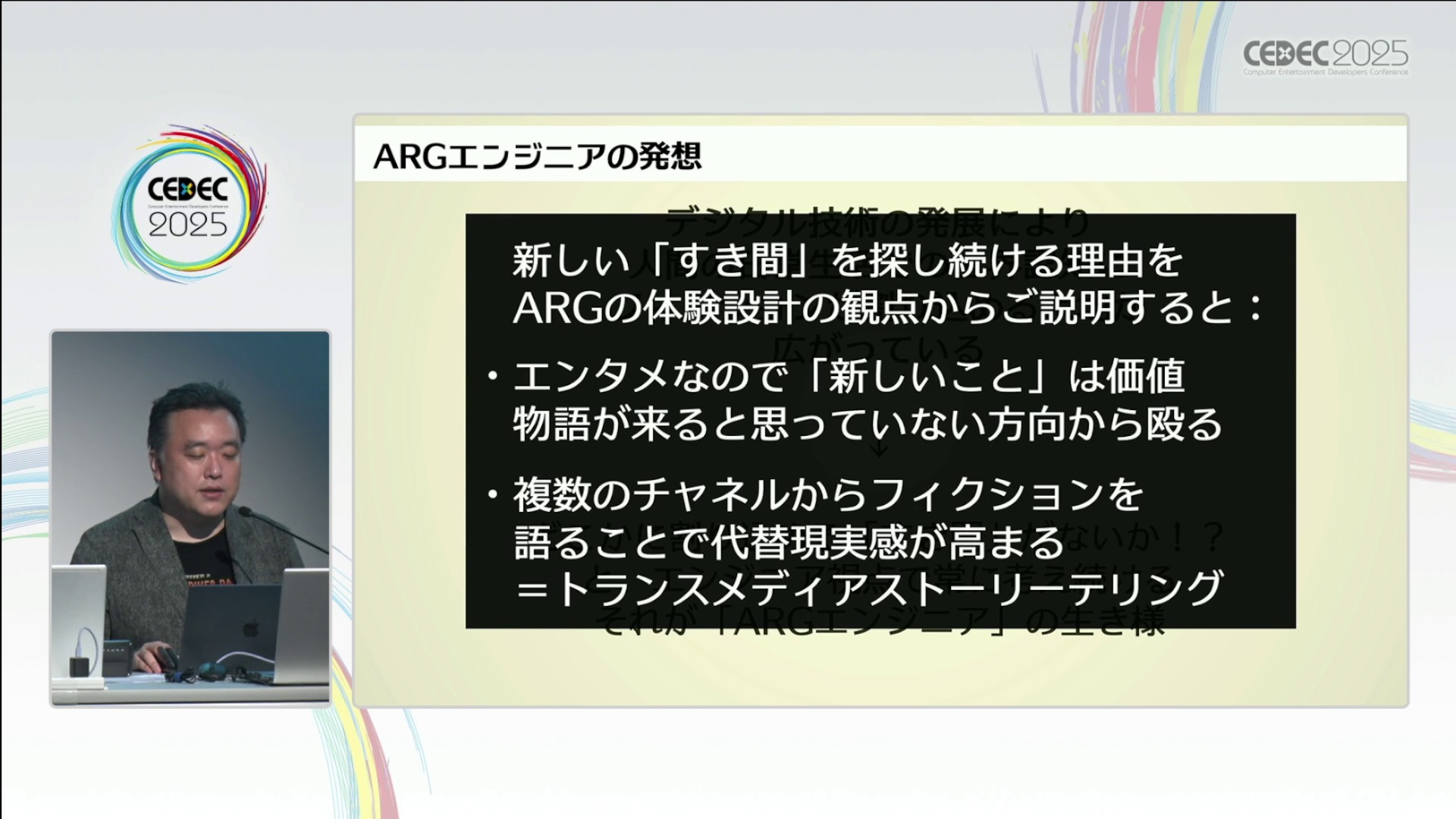

また、ARG全体として「おどろき」という感情を与えることがとても大事であるとのこと。慣れてしまったプレイヤーが「そういうものだよね」と感じてしまう前に、現実という舞台の柔軟さを活用し予測できない場所から驚きを提供することが大切となる。

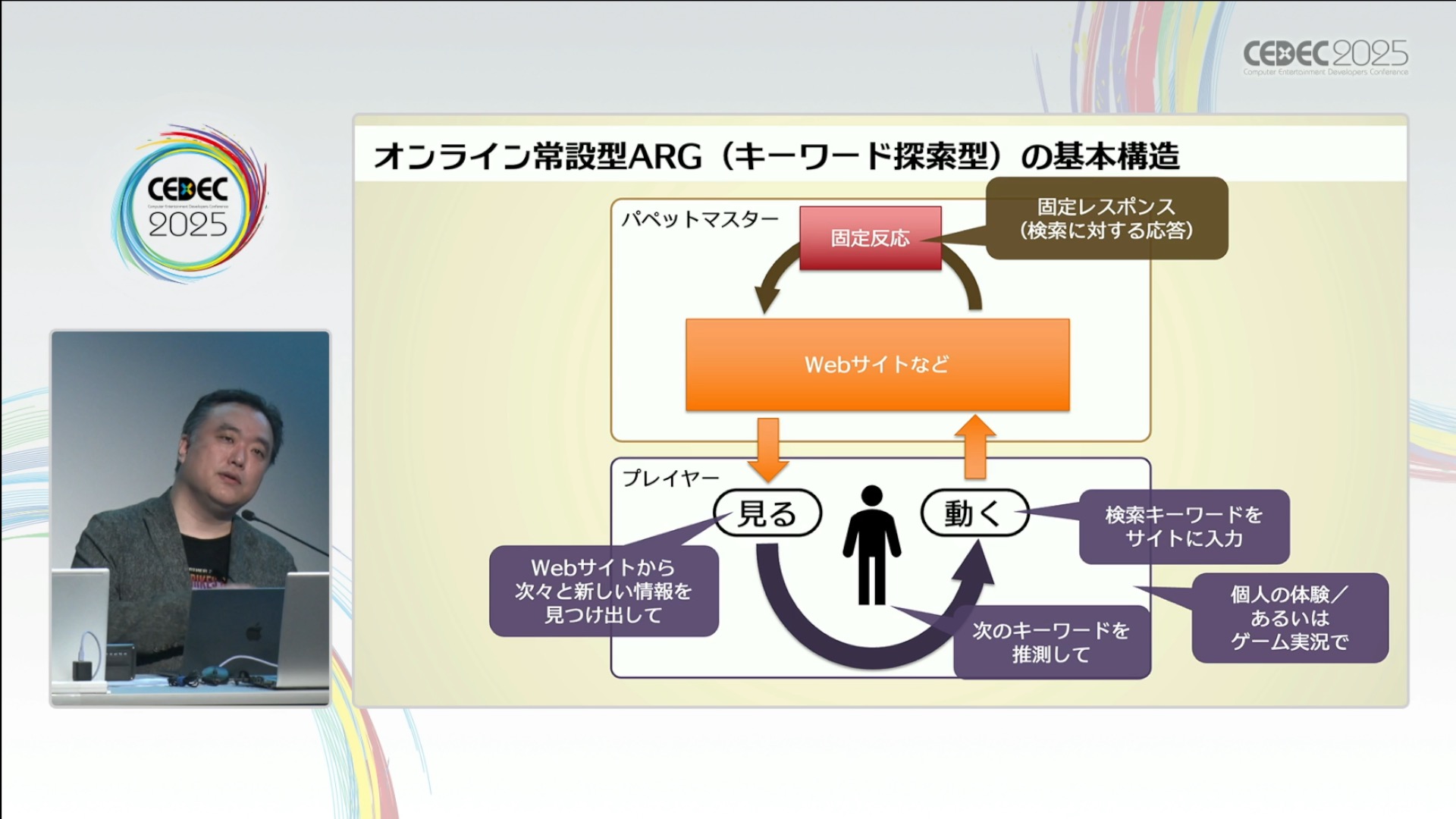

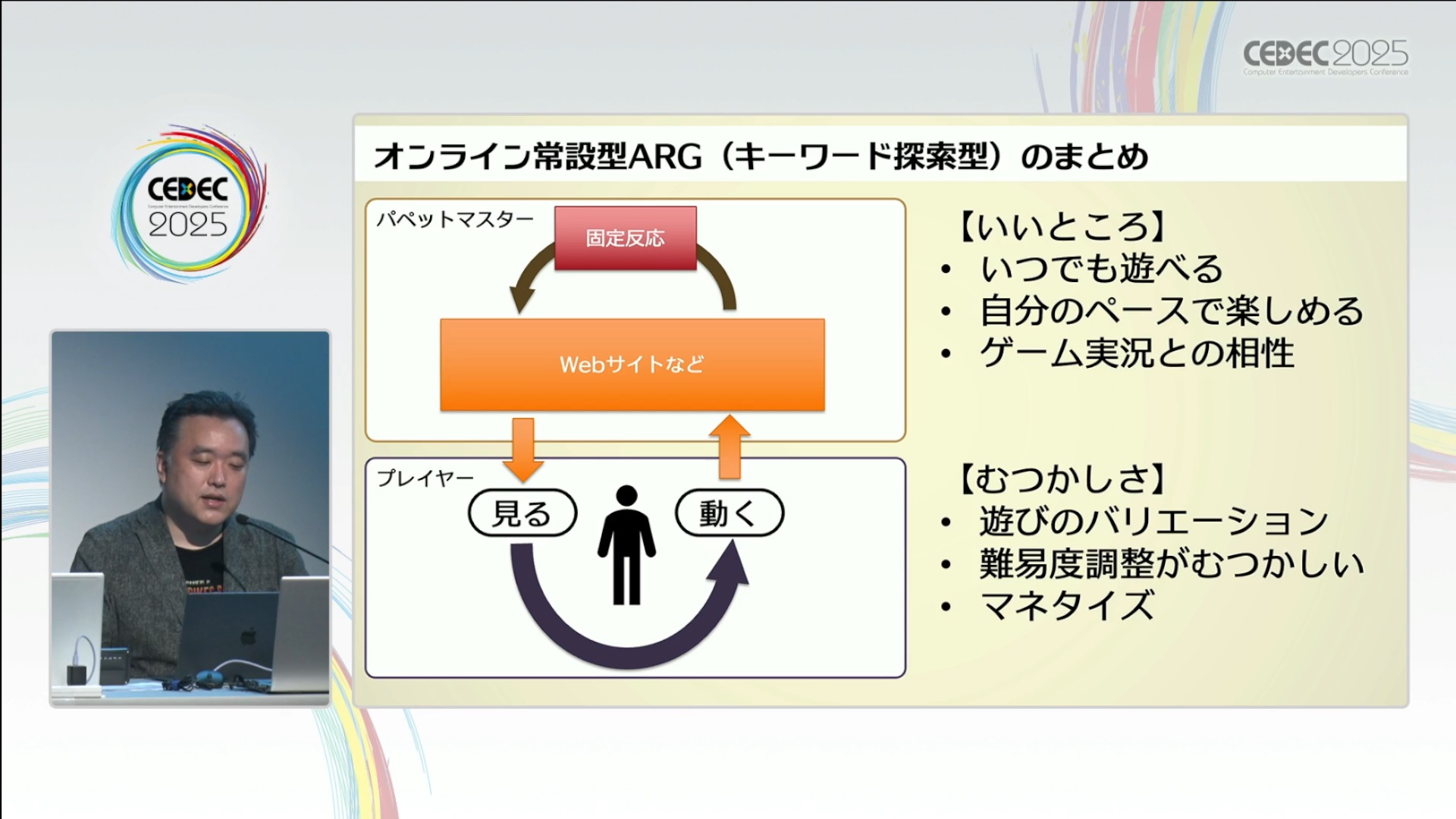

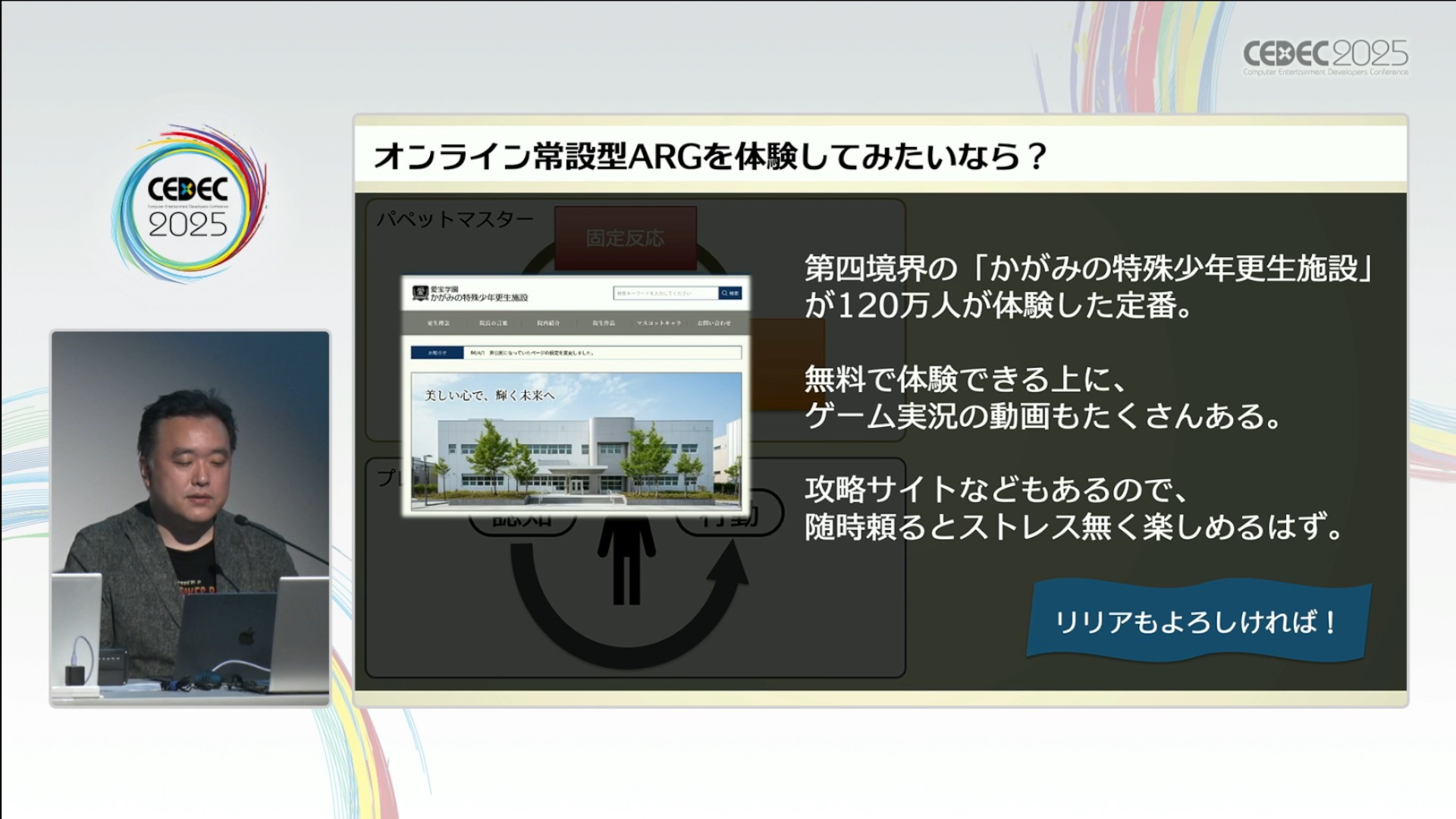

次に挙げられたARGのスタイルは「オンライン常設型(キーワード探索型)」と呼ばれるもの。これは、どちらかというと個人の体験に焦点が当てられたものだという。

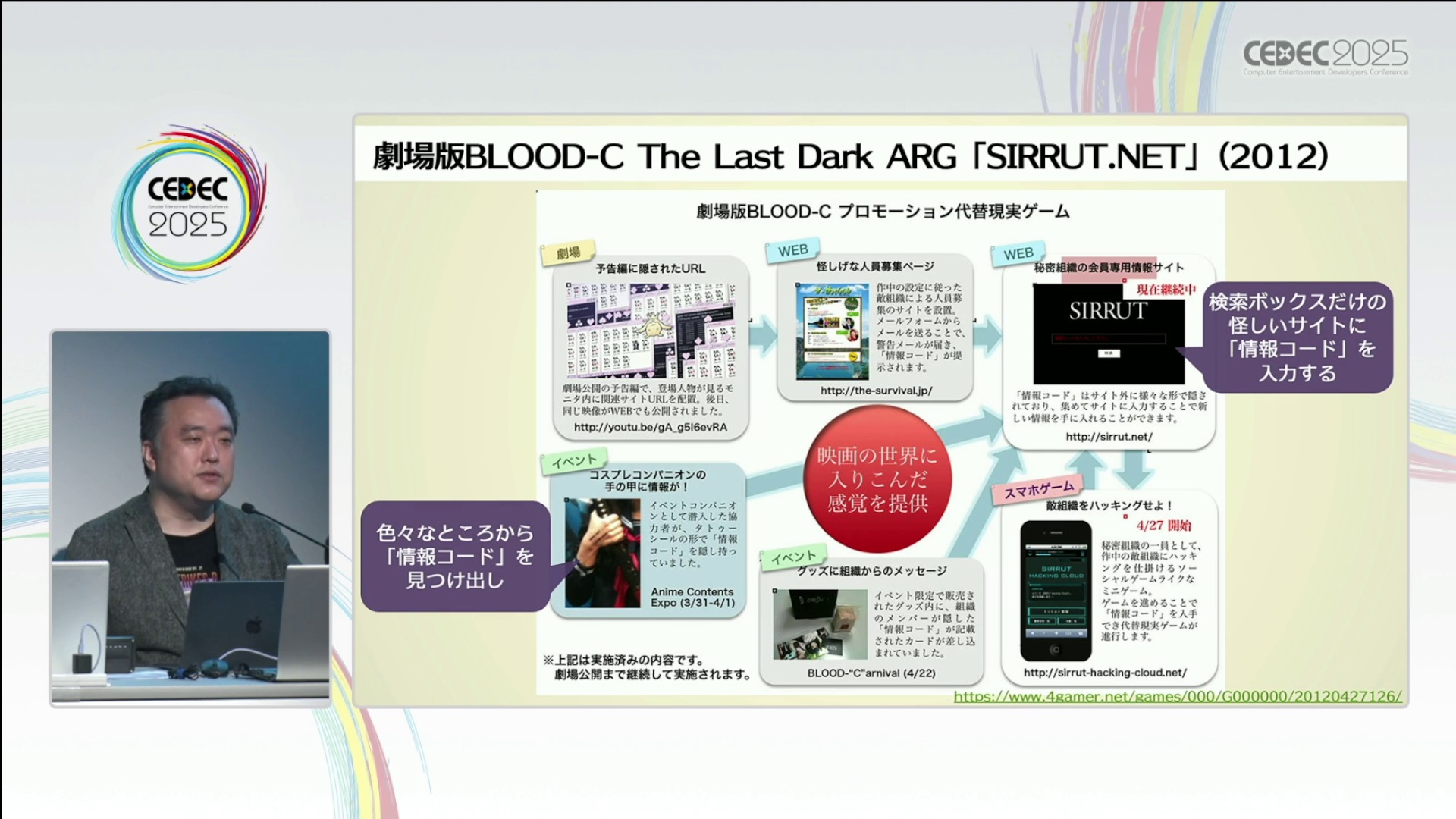

ここで挙げられたのは、『SIRRUT.NET』や『リリア from deep space』というARG。

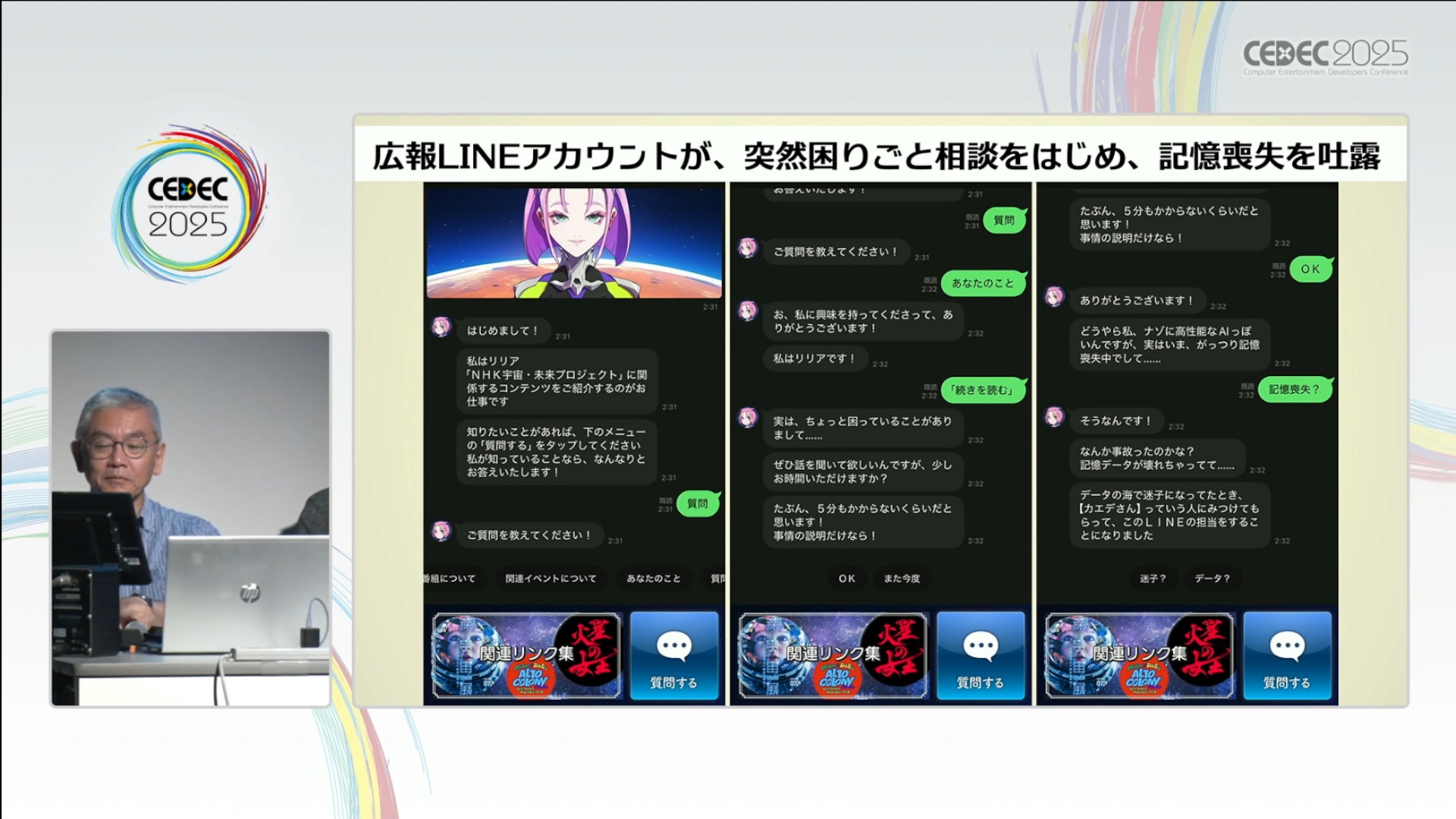

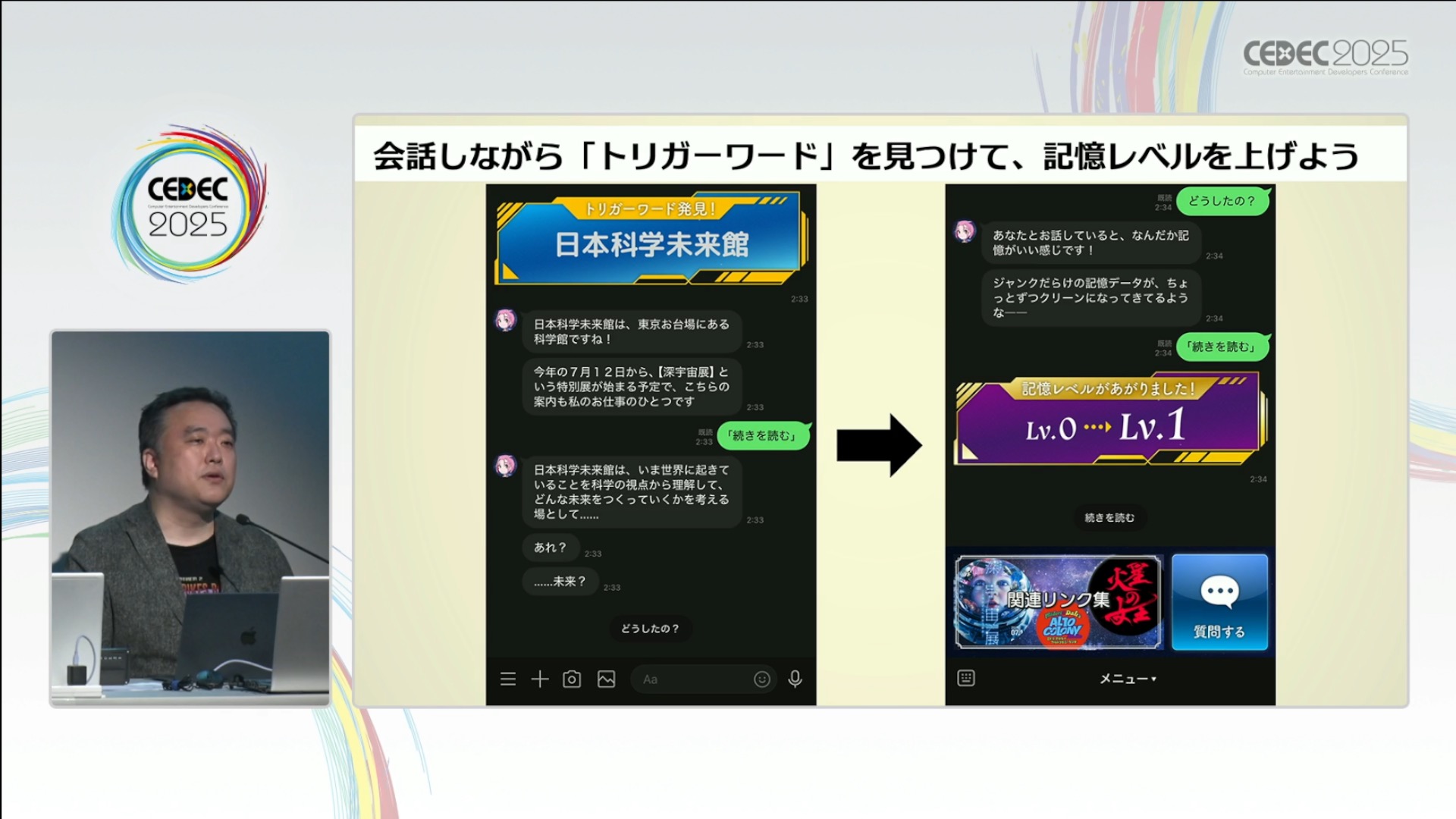

また、キーワード探索は検索サイトだけではなく「LINE」でも可能。『リリア from deep space』は、宣伝アカウントと友達登録をすることでイベントの情報を知ることが出来る、というよく知るプロモーションのなかにARGが組み込まれたもの。NPCと実際にメッセージのやりとりをおこなうような形式で参加できるとのことだ。

こういった自身のペースで楽しむことが出来る点と、作品によっては実況も可能なため「人が体験しているところを見て楽しむ」という遊び方とも相性がいいことが、この形式の良いところとして挙げられた。

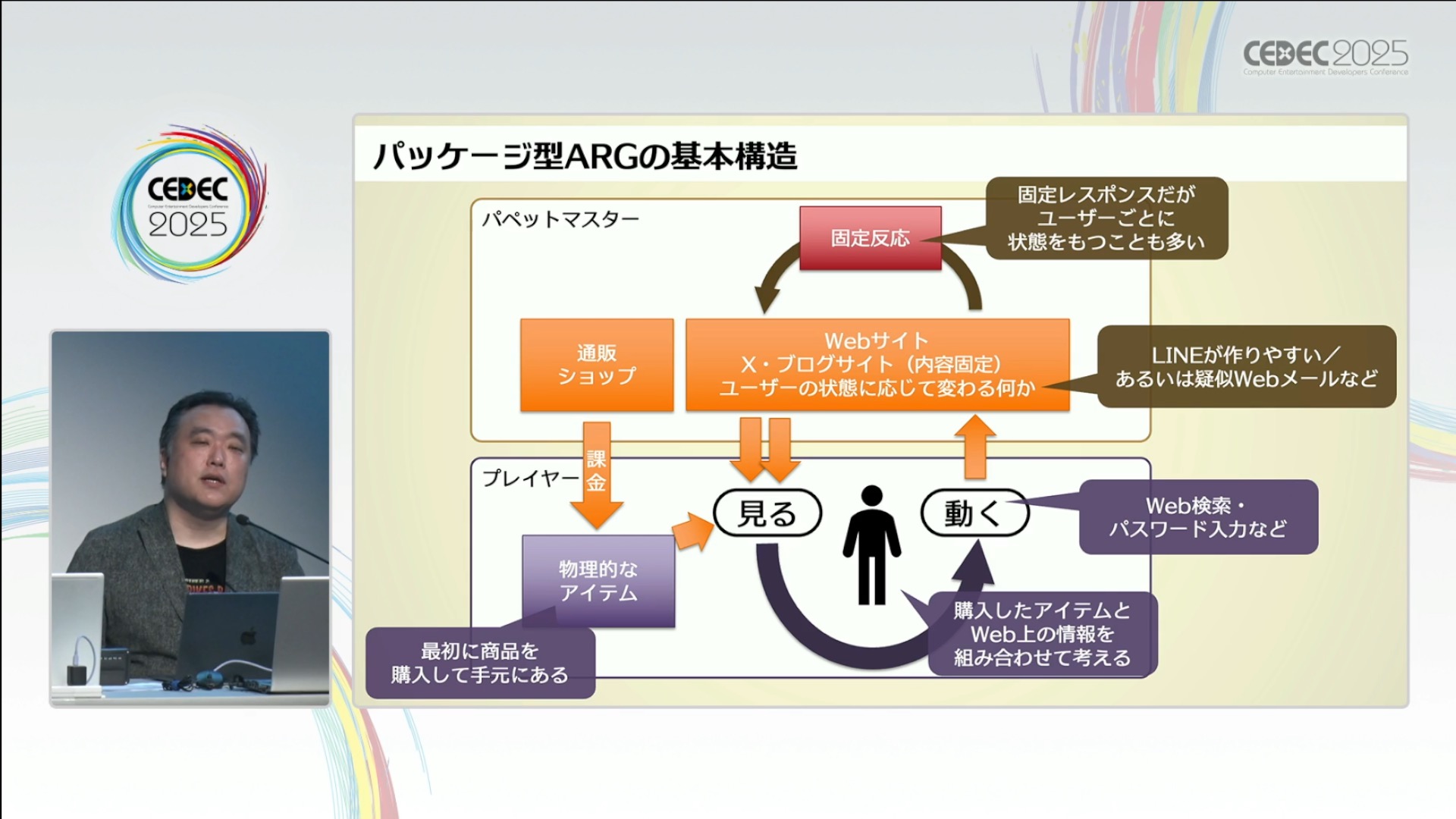

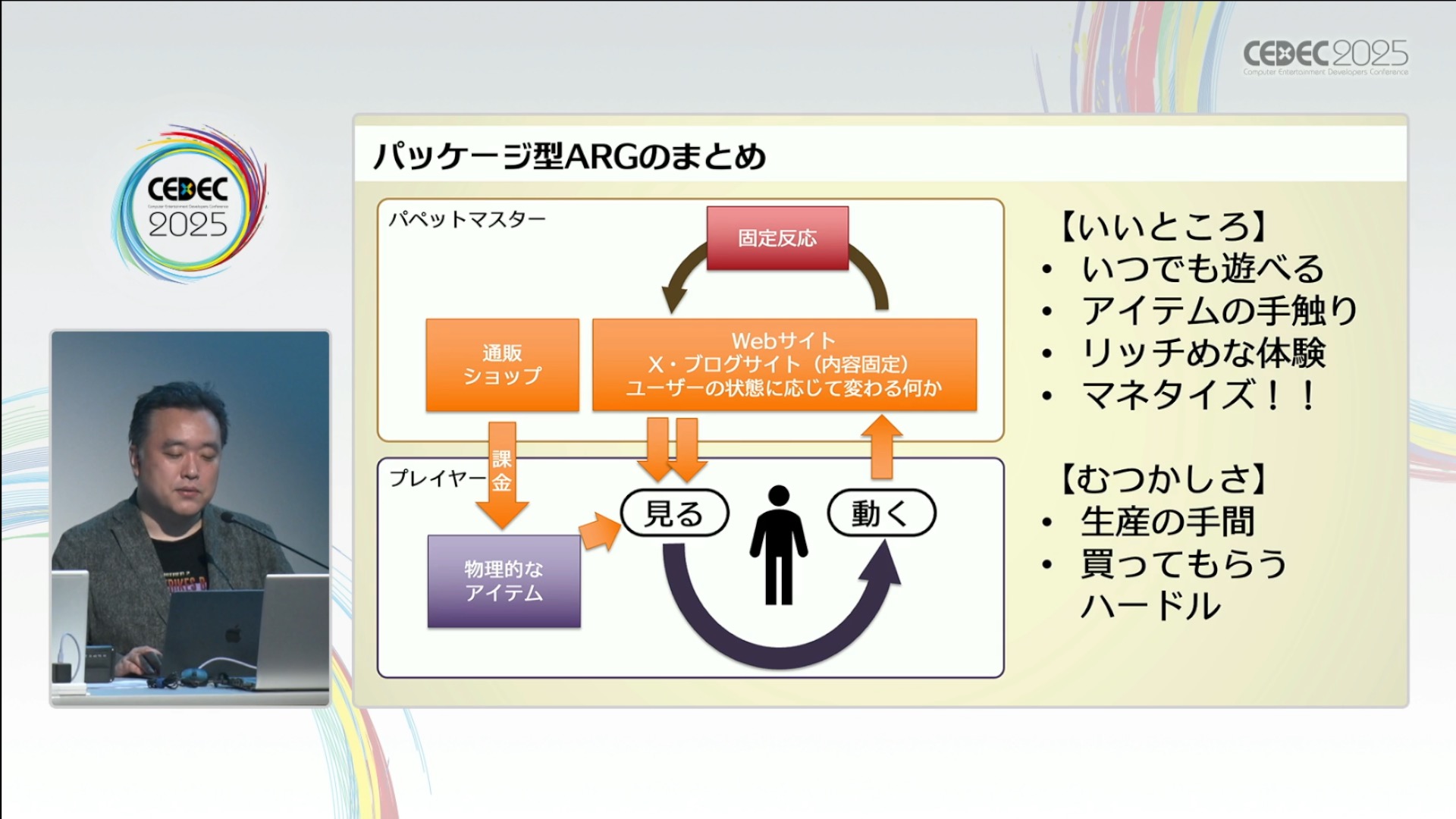

最後に挙げられたのが「パッケージ型」と呼ばれるもの。これまでのふたつと大きく違う点は、物理的なアイテムを購入することが物語の入口となっている点。

在庫の問題や、最初に手に取ってもらうまでの難しさはありつつも、20年以上ARGというジャンルにおける課題だったマネタイズ面をクリアしているのが最大の特徴となる。

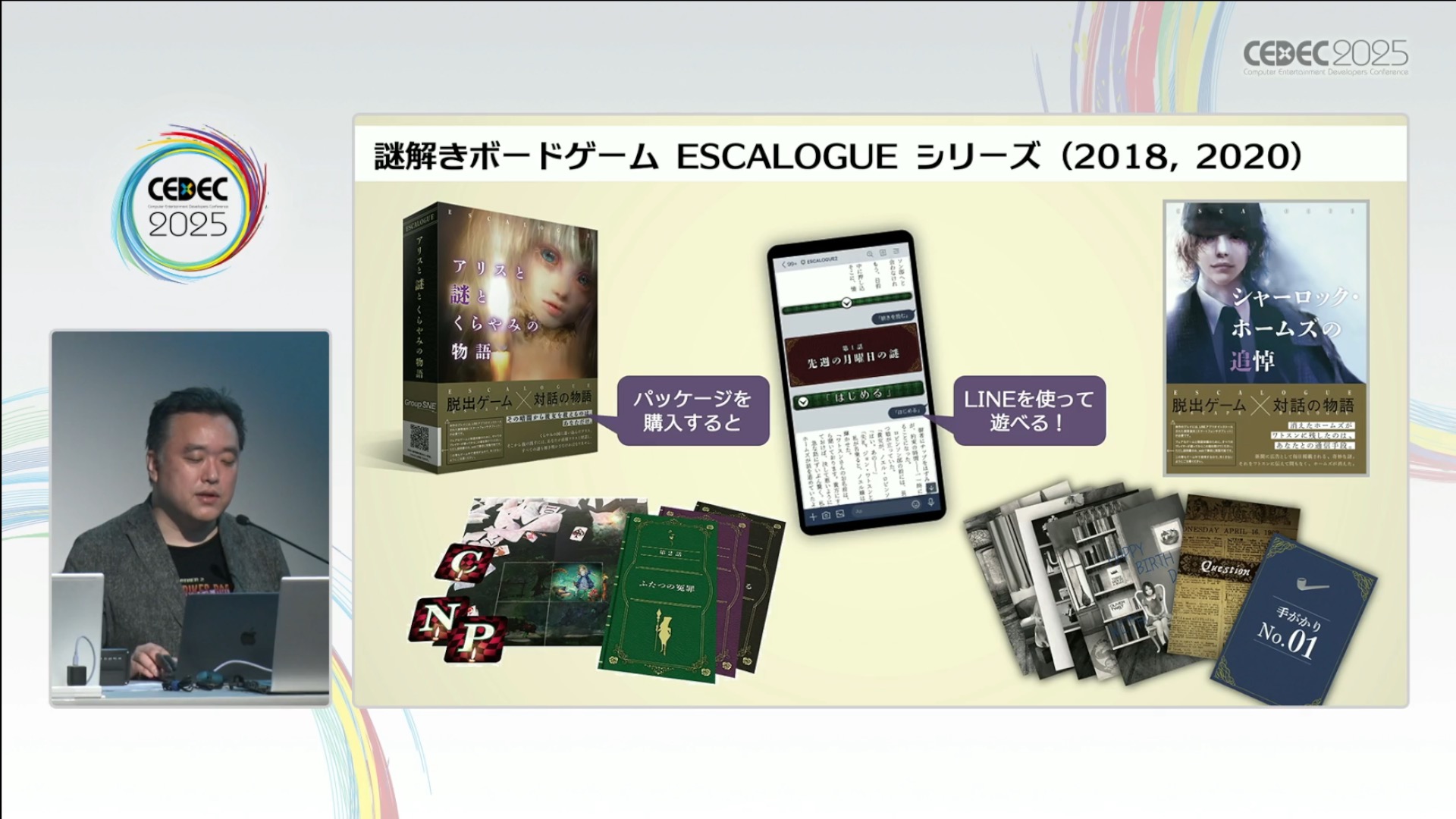

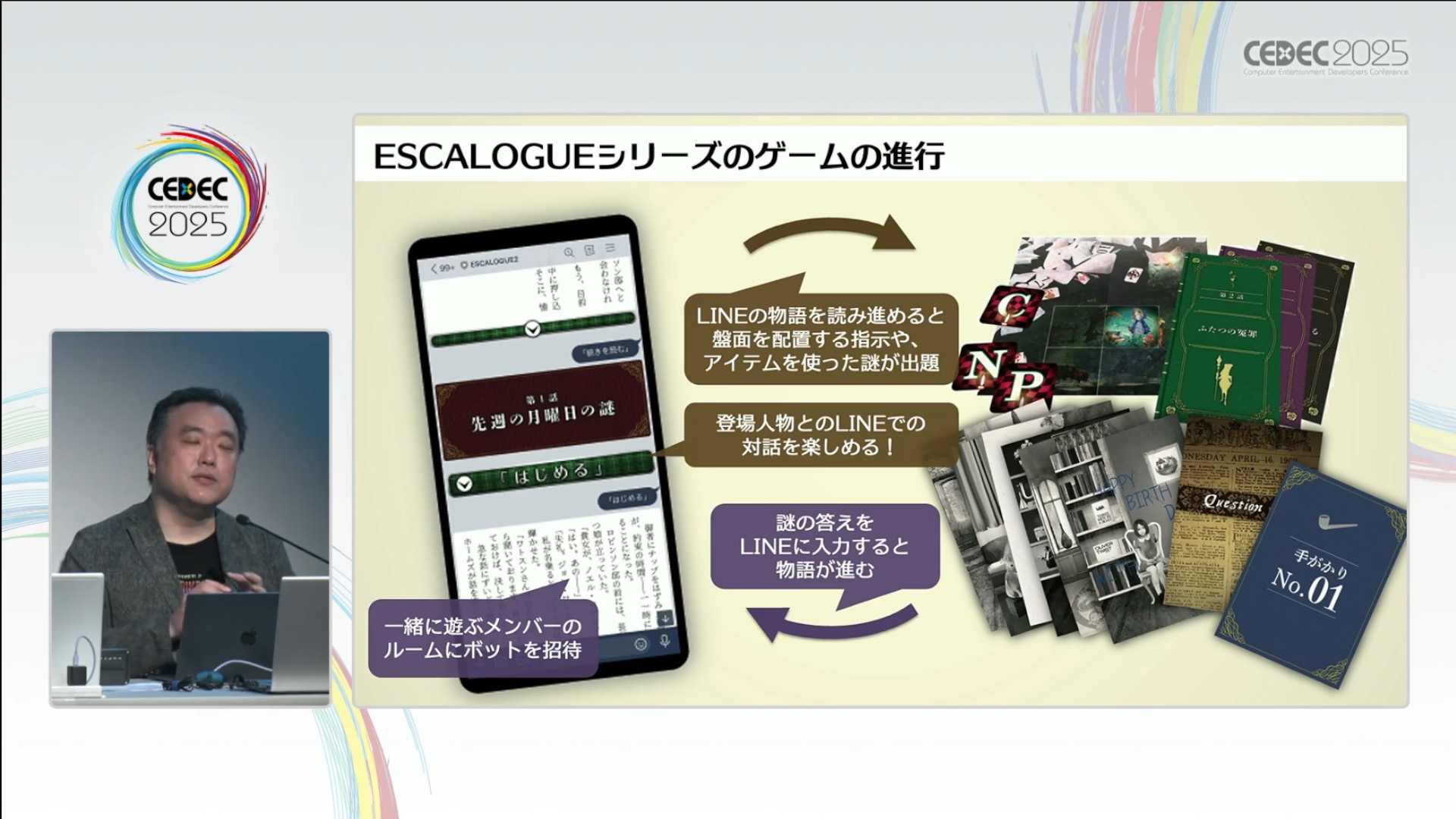

ここで挙げられた事例はARGの要素がある「謎解きボードゲーム」の『ESCALOGUE(エスカローグ)』。

購入することでプレイヤーのLINEグループにNPCを招待でき、そのNPCとやりとりをしながら物語を進めていくという流れで進んでいく。

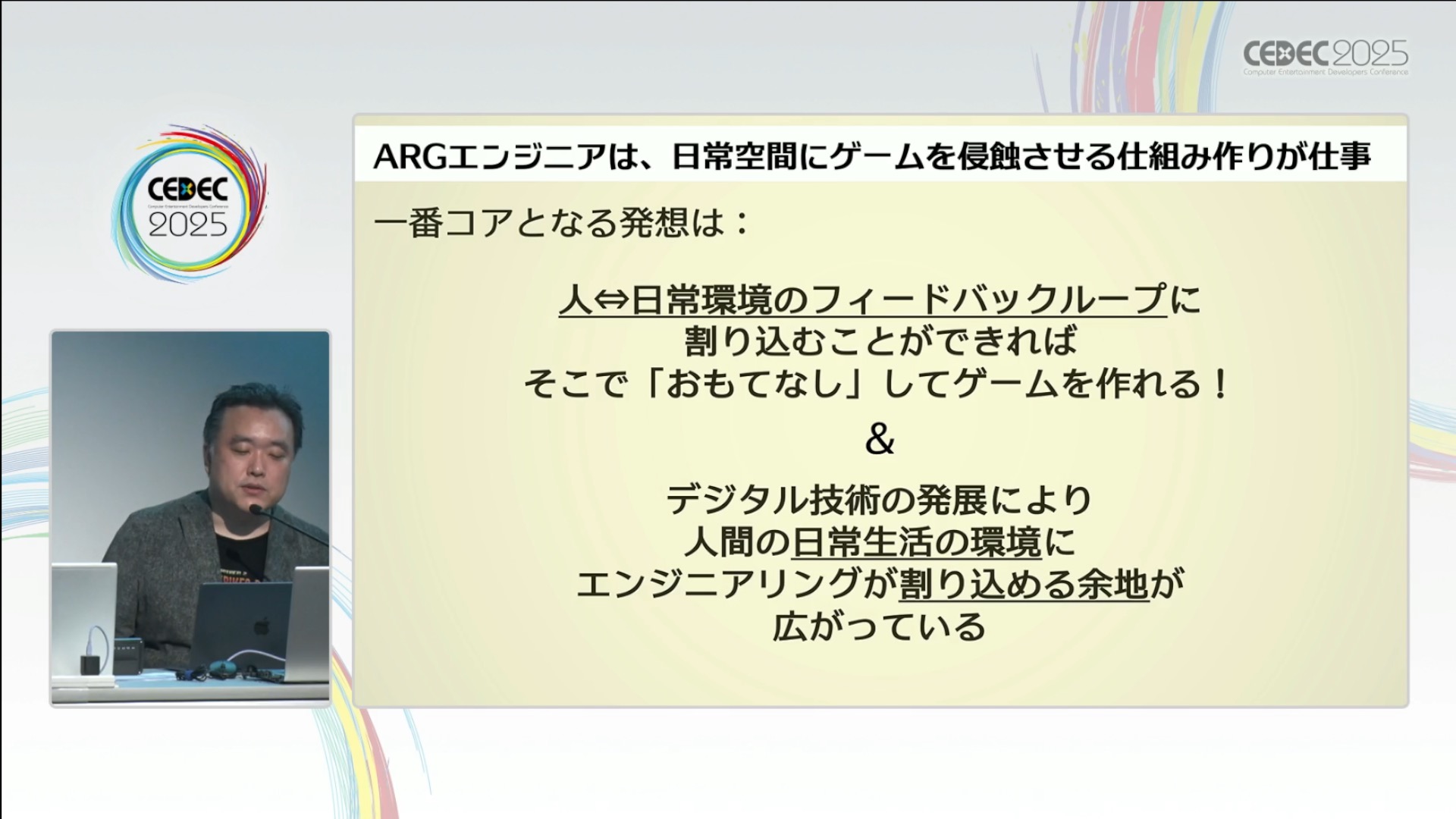

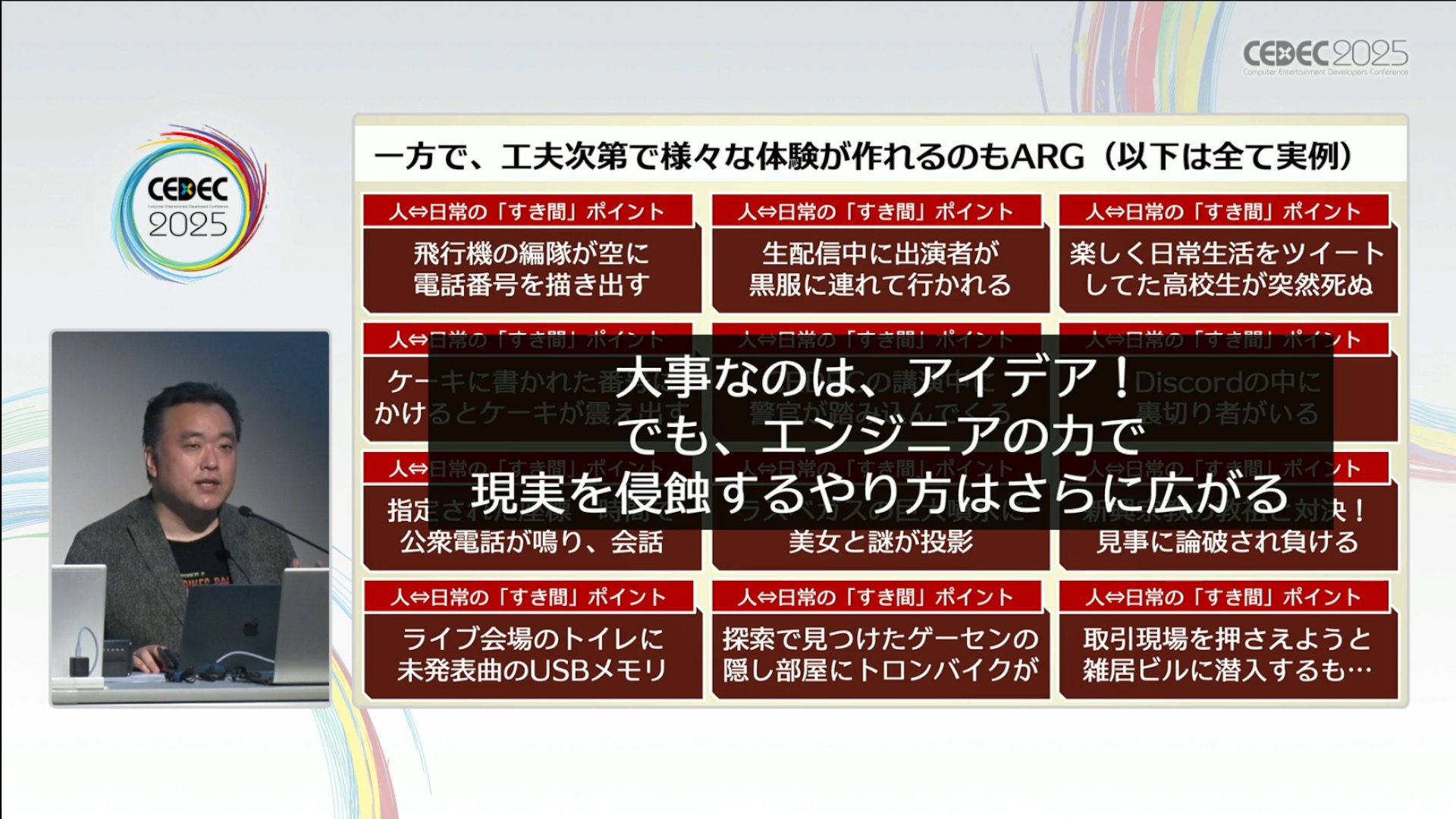

最後に、これまでの実例やその特徴を基に実際にチームでARGを作成する際に必要な仕組みについて解説がされた。中でも最重要とされたのは「人」と「日常空間」の中に割り込み、そこに体験=ゲームを生み出すことだ。

というのも、基本的に「人間」と「環境」には隙間はなく同じ現実にあるものだが、昨今の技術の発展によって、「すき間」を生み出すことが出来るようになった。

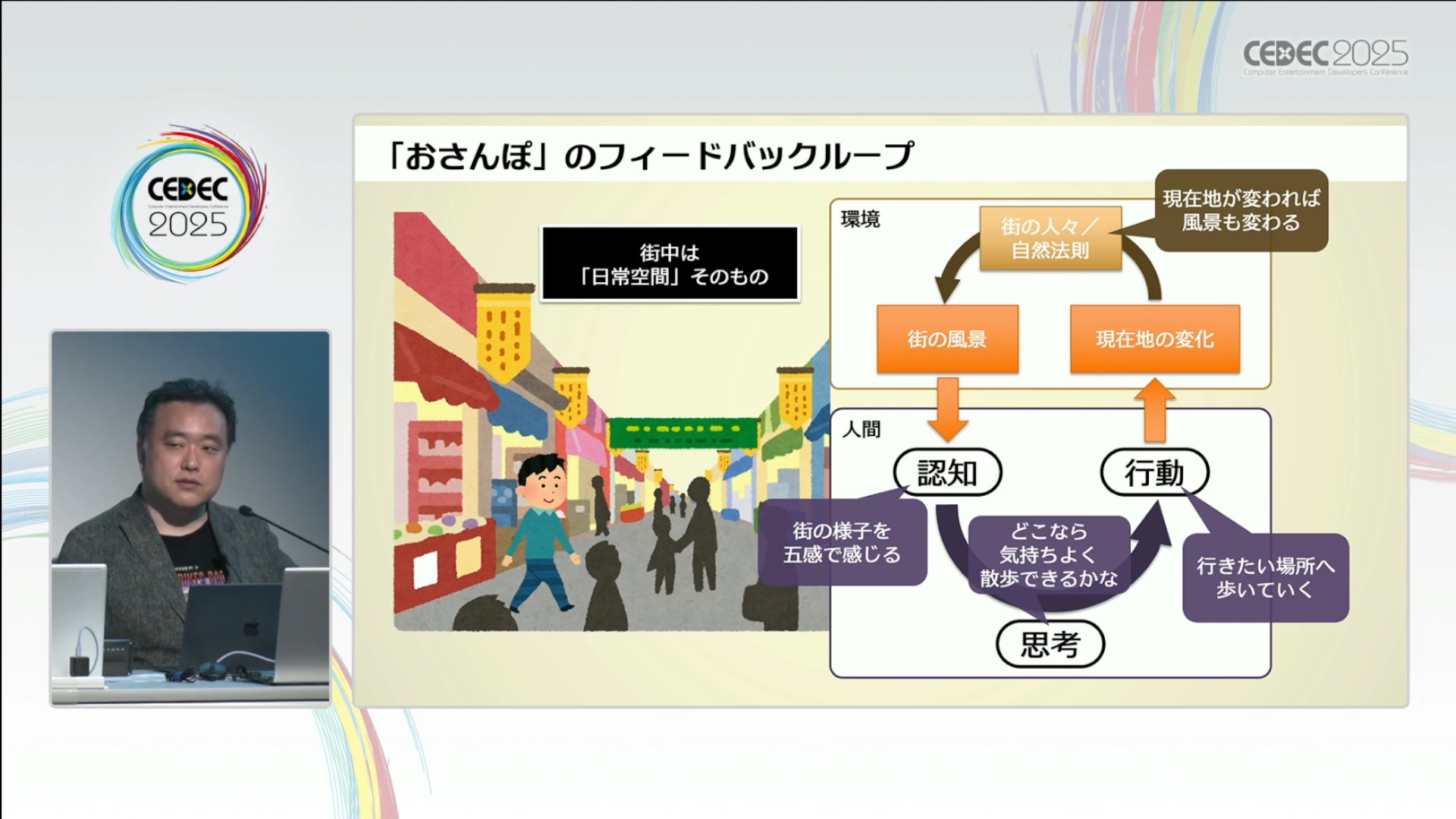

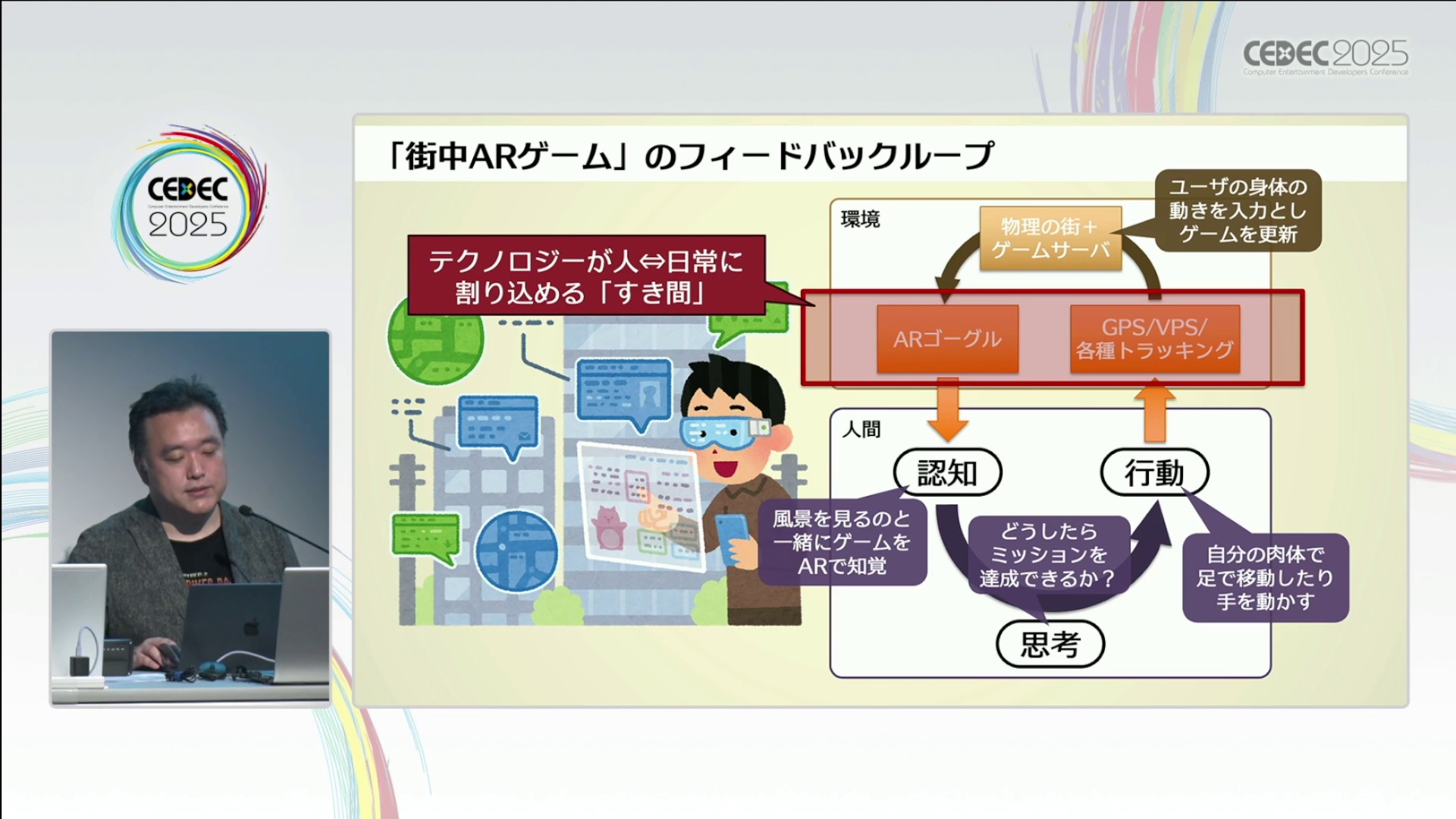

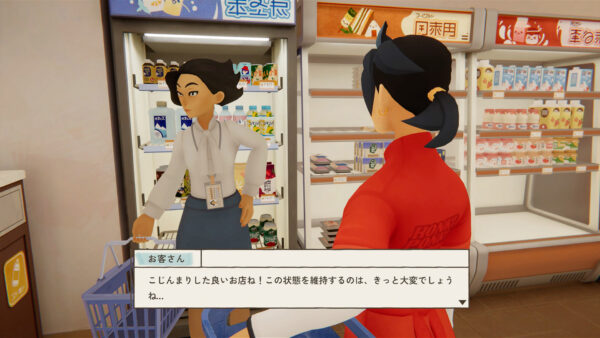

たとえば、以下のふたつのスライドはいずれも現実の町中を舞台にしたもの。基本的には上の画像のように人と日常の間には「すき間」がない。しかし、スマートフォンやARゴーグルのようなテクノロジーによって、そこに割り込み、体験を付与できる余地を生み出すことが可能だ。

アイデアはもちろん、テクノロジーをそれぞれの会社が積み上げていくという発想。ARG制作においては、これらふたつがまず大切になっていく。ということで今回のセッションの総括となった。