「ボーナスステージ」という言葉はいつ出てきた? なるほど。で、ゲームの面を数えるのに「ステージ」って言葉が使われるようになったところまではわかったけど、まだ「ボーナスステージ」にはなってないんじゃないかお。

そうだな。この点で見逃せない役割を演じたのがコナミ工業、のちのコナミだ。

前回 の話の中で、『ギャラクシアン』の技術を他社がこぞって真似たことについて触れたが、その後の『パックマン』や『ラリーX』も含め、ナムコのゲームの映像回路をほとんどそっくりに模倣し、あるいはさらに拡張して作られたアーケードゲームは少なくなかった。先に触れた

『ムーンクレスタ』 や、新日本企画の

『サスケvsコマンダ』 、セガが販売した

『ペンゴ』 などが有名どころだ。

それくらい、ナムコの回路の出来が良かったわけだお。

そしてコナミについても、1980年から1982年ごろまでに開発していたアーケードゲームの多くがこれに当てはまる。しかもコナミは、ハードウェアのみならず、ゲーム上の表現についても、このころのナムコの流儀を積極的に取り入れようとしていたように見受けられる。『ツタンカーム』 早くも面を「STAGE 1」、「STAGE 2」と表記していた。

『ギャラガ』のスタイルをさっそく取り入れたわけだお。

さらにこれより少し遡る1982年春発売の『アミダー』 「BONUS STAGE」 と表示される。面を数える数詞は「パターン」だった ようだ。

そして『ツタンカーム』のあと、1982年秋に登場した『プーヤン』 『スーパーパックマン』

『ギャラガ』から1年くらいのうちに、ナムコからも「ボーナスステージ」が出てきたってわけだお。

もっとも、ナムコのゲームでのボーナス獲得シーンの呼びかたは、1983年春登場の『マッピー』 『リブルラブル』 『フォゾン』 『ギャプラス』

ナムコの中の人でも、「チャレンジングステージ」って言葉にこだわった人と、そうでもない人がいたっぽいお。

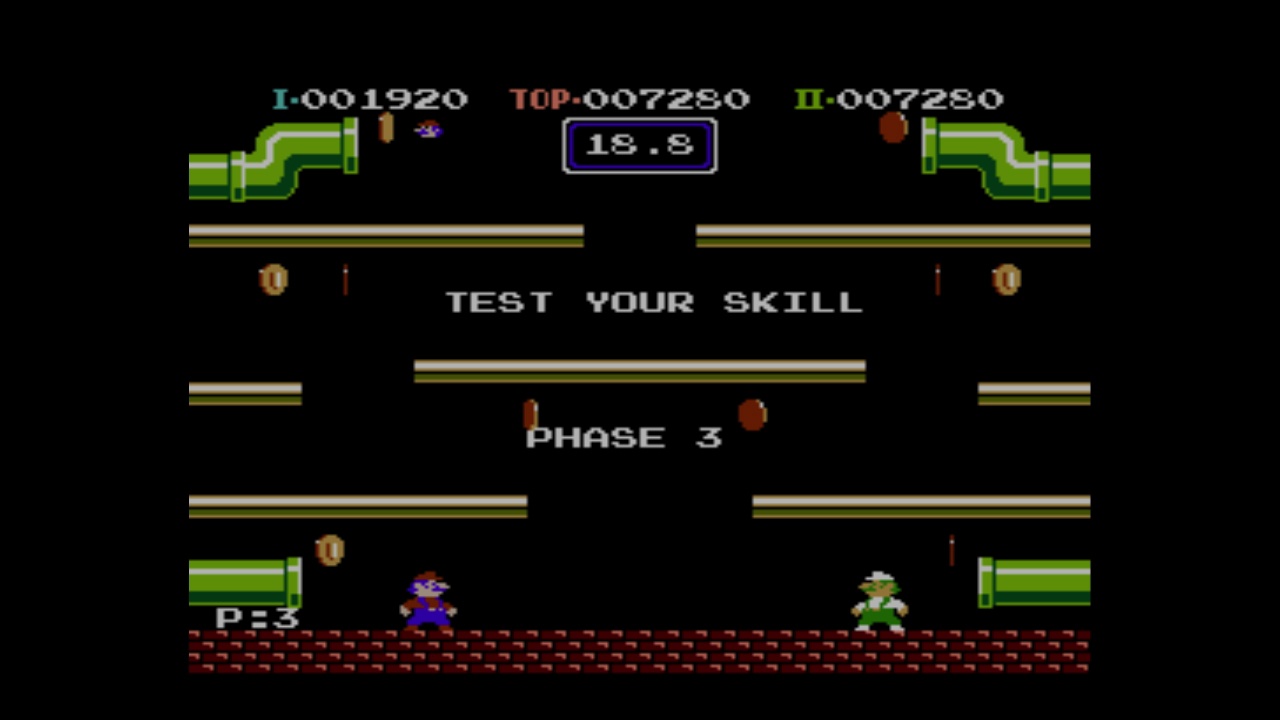

ファミコンでの「ボーナスステージ」の登場と使われかた さて、1983年にはご存知ファミコンが登場している。ファミコン用のゲームソフトの中で、最初にボーナスステージに相当する場面を取り入れたのは、この年の9月に発売された『マリオブラザーズ』

ファミリーコンピュータ用『マリオブラザーズ』ゲーム画面。画面中央にTEST YOUR SKILLの表示が見えるWii U版『マリオブラザーズ』 より) 文字どおり、「腕だめし」ってわけだお。でも小学生にはちょっと難しい英語だったかもしれないお。

ファミコン用ゲームソフトで、初めて公式に「ボーナスステージ」という言葉を使ったのは、任天堂が1984年2月に発売した『ピンボール』 『ナッツ&ミルク』

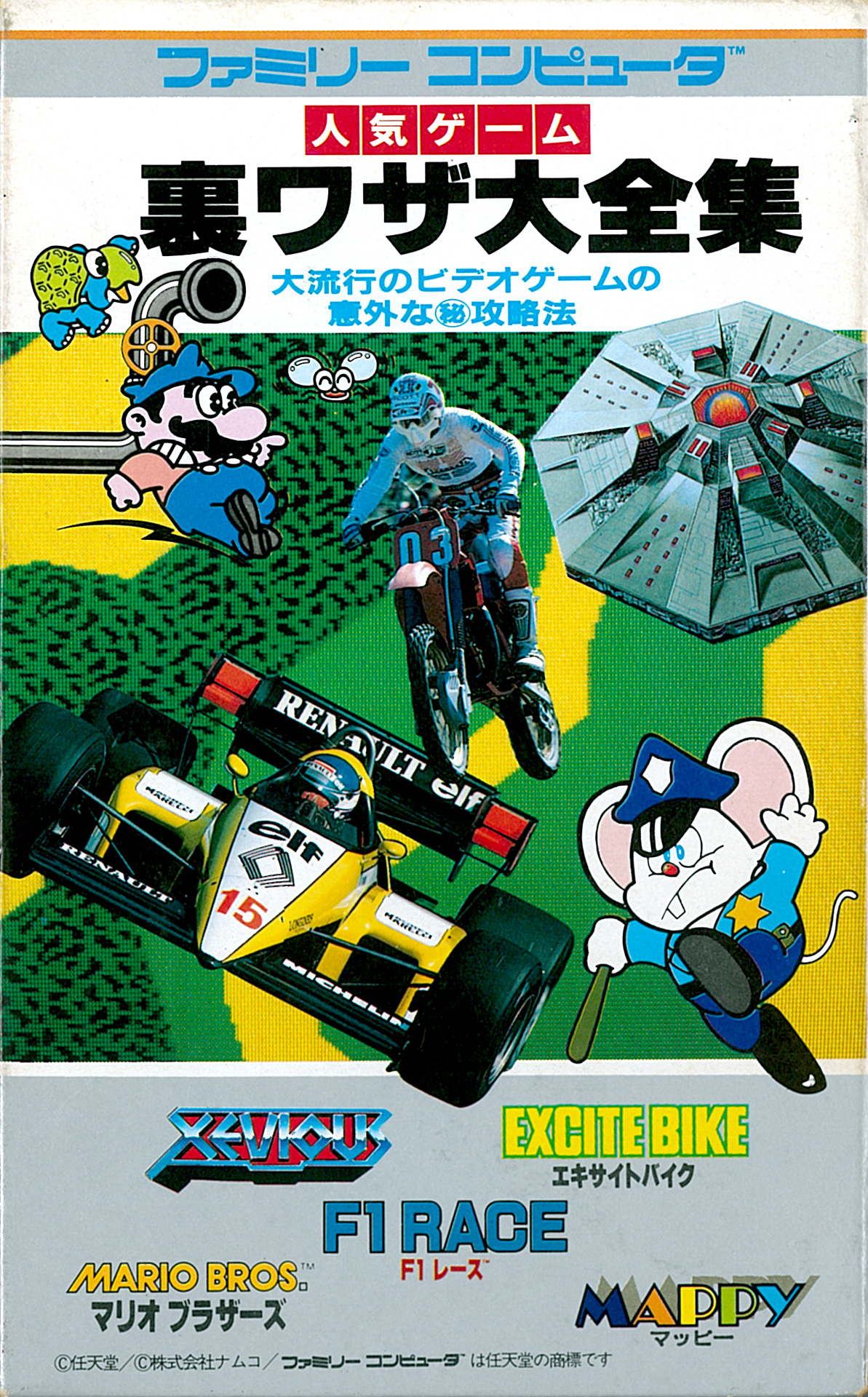

Wii U ダウンロード版『ピンボール』プレイ画面。画面上部に「BONUS STAGE」の表示がある任天堂 |Wii U|ピンボール より) 1985年の1月には、任天堂が『バルーンファイト』 『アイスクライマー』 『ファミリーコンピュータ 人気ゲーム裏ワザ大全集』

(画像:編集部撮影) 『マリオブラザーズ』はゲーム画面にも説明書にも「ボーナスステージ」って書いてあるわけじゃないのに、そう書いたほうが通りがよさげになってたわけだお。

この1985年には、ファミコンへのサードパーティーの進出が本格化し、ゲームソフトが多数発売されるようになったため、ボーナス獲得シーンを取り入れたゲームは、割合でみると減っていった。それでもこの年、『エクセリオン』 『忍者くん 魔城の冒険』 『レッキングクルー』 『プーヤン』 『忍者じゃじゃ丸くん』 『ボンバーマン』

割合では減ってても、片手じゃ収まらない数は出てきたわけだお。

この物量の前には、同じく1985年にファミコンに登場した、本家「チャレンジングステージ」を擁するナムコの『ギャラガ』や、「BONUS ROUND」と表記したハドソンの『バイナリィランド』

しかもこの年の9月に登場したあの『スーパーマリオブラザーズ』では、説明書や画面に「ボーナスステージ」という表現はないものの、雑誌「ファミリーコンピュータマガジン」編集部による大ベストセラー攻略本『スーパーマリオブラザーズ完全攻略本』

あの徳間書店の攻略本って100万部以上売れた

「ステージ」vs.「ラウンド」 意味合いがスライドし、使い分けが明確に さらに興味深いのは、先に挙げた、1985年発売の「ボーナスステージ」という言葉を使ったファミコン用ソフトのうち、面を数える数詞をはっきり「ステージ」としていたのは『ボンバーマン』くらいだということだ。『レッキングクルー』も説明書では面を「ステージ」と表現しているが、ゲーム画面上では『マリオブラザーズ』や『バルーンファイト』と同じく「PHASE」にしている【※】

※参考までにほかのソフトの表現を挙げておくと、『エクセリオン』は「パターン」、『忍者くん 魔城の冒険』と『忍者じゃじゃ丸くん』は「シーン」、『プーヤン』は「面」。なお『エクセリオン』と『プーヤン』は画面表示はなく、説明書での記載。

面の数えかたに関係なく、ボーナス獲得の場面は「ボーナスステージ」って呼んで当然な雰囲気になっちゃったわけだお。

そんなわけで、1980年代中盤以降「ボーナスステージ」という表現がゲーム業界に定着したからといって、面の数詞まで「ステージ」に統一されたわけではなく、「ラウンド」をはじめ、さまざまな表現が見られた。1980年代後半にはすでに、「ステージ」が最有力で、「ラウンド」はその次だった

それはなんでだお。「ラウンド」よりも「ステージ」のほうが、なんとなくカッコよかったっていうことなんかお?

その可能性ももちろん否定しないが、

外来語としての意味合いの違いが影響したことも考えられる。 「ステージ」を国語辞典で引いてみると、「舞台」が最初に来るのが普通だと思うが、英英辞典の「stage」の項目では、「段階」や「過程」が最初なのが普通らしい。たとえば

オックスフォードのオンライン辞書 では、最初に出てくる説明が「A point, period, or step in a process or development.」となっている。長い旅程や行程を何らかの節目で区切ったものも「stage」だ。

ラリーの「ステージ」も、行程を区切ったものってわけだお。

これに対して「ラウンド」を国語辞典で見てみると、たいていはまず最初に「円形」や「ひと回り」が出てくる。そうすると、似た場面の繰り返しではなく、さまざまな場面を次々に進んでゆく展開を持つゲームには、こちらよりは「ステージ」のほうがよりしっくりくるという考えかたができるだろ。アーケードゲームでは、辰巳電子工業が1983年秋に発売した『TX-1』 『B-ウイング』

アーケードでは1985年、カプコンの『魔界村』 『スペースハリアー』 『悪魔城ドラキュラ』 『ロックマン』 【※】

※『魔界村』はチラシなどには「ステージ」という表現はないが、発表当時の複数の紹介記事で「ステージ」が使われており、公式資料にもこの表現があったと考えられる。

『ロックマン』は、「ステージセレクト」って言葉もかなり広めた印象があるお。

1990年代に入ると、「ラウンド」は、カプコンの『ストリートファイターII』

「ラウンド」はボクシングとかの格闘技からの連想っぽいお。対戦場所は戦いの舞台とも言えるから、そっちを「ステージ」って言うようになったのは当然かもしれないお。

そんなわけで、「ボーナスステージ」という言葉の定着ぶりを脇に置いたとしても、ビデオゲームの面を指す表現として、「ステージ」のほうが「ラウンド」よりも汎用性が高いという構図が固まってしまった。これが現在まで続いているわけだ。

『ギャラガ』はどちらかっつーと似た場面の繰り返しだから、面を「ステージ」って呼ぶことにしたのは偶然かもしれないけど、結果的にはすごい先取りになったわけだお。

『ファイアーエムブレム』 「面」や「ステージ」は、ビデオゲームにまつわる日本語としてこれからも廃れずに残っていきそうだな。 今回は、こんなところとしておこう。

【あわせて読みたい】

ガンダムの名シーンが「シューティングゲーム」という言葉を生んだ!? アクション、シューティング…ゲームのジャンル分けの歴史を徹底考察! 本連載の「シューティング」回もあわせてお楽しみください。今では当たり前になっている「アクションゲーム」や「シューティングゲーム」などのジャンル分けはどのように始まったのか、徹底検証!

中の人

コンピューター文化史研究家。2013年よりブログにて

「やる夫と学ぶホビーパソコンの歴史」 を連載。約2年で本編を完結後は、不定期に番外編を掲載。日本の文化・社会とコンピューターやビデオゲームとが、どのように関係してきたのかに関心を深めている。当たり前と感じていることに疑問を持つのは難しいと思う今日このごろ。