『レッド・デッド・リデンプション2』(以下、RDR2)は、Rockstar Gamesにしか作れない、かつてビデオゲームが持っていたひとつの狂気、あるいは夢と理想の最果てだ。たとえそれがもう時代遅れのものだとしても、彼らはそんな事実にすら興味がないのかもしれない。

|

『グランド・セフト・オート』シリーズなどで世界に知られる開発スタジオRockstar Gamesが、2018年10月26日に『RDR2』を発売した。国内外のメディアから非常に高い評価を得て、売り上げも2018年内ですでに1700万本を超えるなど、『グランド・セフト・オートV』と同様にゲームという枠に収まりきらない社会的なエンターテイメント規模での成功を収めている。

しかしメディアの全面的な高評価に反して、ユーザーの声は賛否に大きく割れていると言えるだろう。絶賛の声ももちろん多いが、「全体的な動作が遅すぎる」、「目新しさがない」、「UIに問題を抱えている」、「移動がわずらわしい」などなど。感情的な批判も散見されるが、それを除外してもおおむね低評価の理由は、ゲーム全体の操作感からくるストレスに起因しているようだ。

正直に言うと筆者もまた、その操作感にストレスを感じたひとりだ。オープニングからエンディングまでのあいだ、延々と長距離の移動を繰り返させられ、ファストトラベルも一方通行という仕様。マップUIもわかりにくい。メインストーリーも、ひたすらに長い旅路は苦痛と共にある。

|

本作はオープンワールドゲームのパッケージとして、すでに「時代遅れ」に思えてならない。ただし、それでもなお筆者が2018年の「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」を挙げるとするなら、相応しいゲームは『RDR2』であると言えるのもまた間違いない。

2018年という年をビデオゲームの歴史にきざみつけるなら、その刻印は、良くも悪くも『RDR2』だけだろう。ゲームシステムの良し悪し、ひいては面白い面白くないの問題でもない。その存在が欧米のゲーム開発者が見てきた「理想」そのものの具現化であり、その歴史の代弁者であること。それが理由だ。ここからはその理由について、噛み砕いて述べていきたい。

文/Nobuhiko Nakanishi

編集/ishigenn

「オープンワールド」という“手段”

ビデオゲーム、特に西欧で生まれたいくつかの作品やシリーズは、「自分たちが表現したい世界にリアリティを感じてもらうにはどうするか」というひとつの大命題を抱えてきた。町や土地とそこに住まう人々など、自由に動くことができる広大なひとつなぎの「世界」をゲームのなかに作ってしまおうという「オープンワールド」は、リアリティを顕現させるひとつの「手段」としても存在してきたと言えるだろう。プレイヤーがまるで世界の住人になった気分になり、高い没入感が得られる。

そしてオープンワールドにおいて、『グランド・セフト・オートIII』が2001年に発売され大ヒットしたという事実は、ゲームの歴史のなかでも特筆すべき転換点だ。同作の登場は、『シェンムー』などで提示されてきた「3Dアクションアドベンチャー型のオープンワールドゲーム」を一躍有名にすることに成功した。技術的な進歩により1990年台後半から結実しつつあった、ビデオゲームの表現の可能性を世界中に知らしめることになる。

オープンワールドという要素は、厳密にいえばさまざまなジャンルの作品に採用されてきた要素ではある。だが、結果的に『グランド・セフト・オートIII』や同時代の作品が示した「リッチな3Dグラフィックスの世界を好きなように遊び、クエストや任務をクリアしながらストーリーを追う」というひな形は、もはやオープンワールドゲームというジャンルにすら成り代わるように、いまでは代表的なスタイルとして定着している。そしてその“オープワールドゲーム”では、年を追うごとに改良や調整がほどこされてきた。

『グランド・セフト・オート』シリーズのナンバリングタイトルはもちろん、より広く、より多くのクエストで世界観の深度を深めていった近年の『The Elder Scrolls』シリーズや『Fallout』シリーズもそうだ。サブクエストのひとつひとつに驚くほどしっかりとした骨組みの物語を絡めた技法で高い評価を得た『The Witcher 3』もこの例として挙げられる。

この“オープンワールドゲーム”の歴史がグラフィックスの進化とともに進むなかで、「ゲーム内の広い世界によりディテールの細かいコンテンツを大量に搭載し、まるで本物のような世界を創り上げる」という志向が生まれていく。日本産のゲームがリニアでシンプル、よく言えばコンパクトであるのに対し、欧米のいわゆる「洋ゲー」は大規模な開発体制のもと高い自由度と圧倒的な物量を有しているというひとつの印象は、この志向から生まれていったと考えられる。

実際に巨額の投資と巨大なプロジェクト運用により、「世界」そのものをゲーム内に構築しようとしたいくつもの試みは、世界中のゲームユーザーを熱狂させ、そこに感じられるリアリティという名の手触りは、近年のビデオゲームのひとつの流れを決定づけた。

一方で、おびただしい物量をプレイヤーにただ散漫と提示するのではなく、「オープンワールドやアクションをよりゲームとして楽しめるように磨き上げたり、ゲームデザインで各要素を繋いでプレイヤーを導くように遊ばせたり」という考え方も当然同時に出てくる。2017年に発売された『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』では、オープンワールド自体を遊び場として組み立て、動きの自由度の中でリニアな誘導をしっかりとデザインに組み込んだ。

そして『RDR2』と同じく2018年に発売された『Marvel’s Spider-Man』でも、それは顕著に見られる。

Insomniac Gamesが開発を手がけたこのオープンワールドゲームの傑作は、“オープンワールド=抱えきれないほどの多くのサブクエストと手探りの世界の探索”という固定観念を非常に強く否定している。それは、移動の簡便さとゲームそのものの快適さ、全体的な難度の低さ、平均30時間から40時間あればクリアのみならずほぼすべての実績を解除できる適度なボリュームを見れば一目瞭然だ。

可処分時間、つまりひとりの人間が自由に過ごせる時間において、現代ではほかの娯楽との食い合いがあらゆる分野同士で顕著に発生している。そんな現代人へ向けた、優れてモダンで洗練されたゲームデザインである。プレイヤーが求めるすべてが表現され、プレイヤーからは求められていないストレスが極力排除されている。かつての日本産ゲームに通じる部分も多く見られるそのコンパクトな作りは、多くのゲーマーを魅了している。疑いなく“今”を代表するゲームのひとつとなっている。

『RDR2』という“暴君”に宿る神

しかしそこから2ヵ月足らずで発売された『RDR2』は、『Marvel’s Spider-Man』などの、そうした概念とは対極に位置する。ひたすらに古くさく面倒でならない。異様なほどプレイヤーを拘束する同作は、けっして最大公約数のプレイヤーが楽しめる設計にはなっていない。

|

|

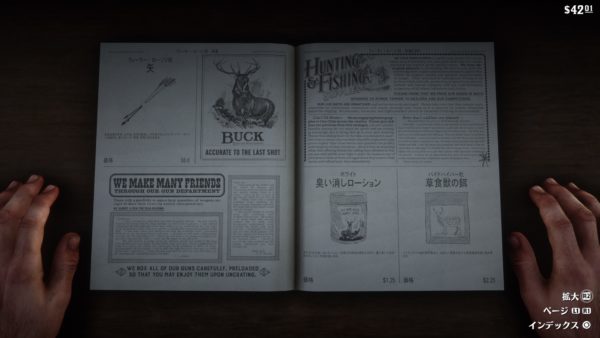

狩りをする。皮を剥ぐ。肉を焼く。シチューを食う。髭をそる。鞍を付け替える。馬が糞をする。馬を撫でる。死体をあさる。ガンオイルで銃を手入れする。データの増減で済ませてもよさそうなゲーム上の出来事をすべてグラフィカルにシステムとして別個に表現するこだわりは、全編にわたって枚挙に暇がないほど無数に存在している。プレイヤーはこれらが提示されたとき、いったいどれほどこのゲームに没頭すべきなのかと、めまいがするかもしれない。

その執念と呼べる作り込みは、まるで「ゲームデザイン」という言葉を軟弱と嘲笑うかのように、昨今のコンパクトな志向性をあわせ持ったオープンワールドゲームの流行やインディーゲームの台頭を意にも介さない。可処分時間はすべてこのゲームに費やせ、と言わんばかりの、まさに暴君だ。

|

|

|

ゲーム内の多くの要素はプレイヤーにとって明確に煩雑な作業であり、実時間をひたすらに奪い去る。だが、一方でひとつひとつの行動が面倒でありながらも、プレイヤーは“それらを実際にすることができるのを知っている”。だからこそ得られる強烈なリアリティの息吹が、そこには確かに存在している。

たとえばメインクエストで馬を繰り出して出発するシーンが訪れたとする。画面に野生動物が映り込む。時にそれは情緒的なシーンとして印象に残る。しかし、プレイヤーは本作のなかで野生動物を狩ることができると知っている。それは単なる情緒豊かなムービーやフレーバーとしてのアートではなく、プレイヤーが取り得る行動の対象のひとつであると認識される。

狩るためには音の出ない弓を使うほうがいいこと、殺して皮を剥げば馬の背中に積み込めること、同時に肉が手に入ることを知っている。そして、キャンプでその肉を1枚1枚焼いて食せば体力やスタミナを得られ、あまりにも食べないでいると体力がなくなり病気に蝕まれ、病気になると肉で得られる体力の回復の効率が悪くなることを知っている。

そんな細部まで作り込まれた仕様を知ってはいるが、メインクエストに急かされて、プレイヤーはただ通り過ぎる野生動物を眺めるだけで目的地に向かうのである。

|

|

本作が見事なのは、プレイヤーがその煩雑さを伴う仕様を知れば知るほどに、感じられる現実感も高まっていくということだ。それはゲームとしての進行を考慮したコンパクトさの対極にある思想が生み出した確かな結果であり、ここまで「神は細部に宿る(God in the details)」を体現したビデオゲームはかつて存在しなかっただろう。途方もない労力の上にある無用とも思われる作り込みだが、そこからにじみ出る強烈なリアリティを有した世界は無二のものと化している。

オープンワールドゲームの世界で「人生をどう生きるか」

『レッド・デッド・リデンプション2』の物語に目を向けると、同作は前作『レッド・デッド・リデンプション』よりも過去を描いているので、前作をプレイしたユーザーなら、主人公が属するファン・デル・リンデ団がどういう末路をたどるのかを予想するのは簡単だろう。

|

ギャングのうち誰が死んで誰が生き残るのかも、前作の主人公であるジョン・マーストンが出演しているのにもかかわらず主人公がアーサー・モーガンという別の人物であることも鑑みれば、どういう結論になるのかは理解するのは容易なことだ。

結果ではなく過程を描くその物語は重厚かつ哀愁に満ちた素晴らしいものだが、だからこそ本作では別のオープンワールドではあり得ない、しかし確実に今まで存在しなかったはずの選択肢がより真に迫ってくる。つまり「人生をどう生きる」かだ。

|

今までオープンワールドゲームの自由度の高さが表現できそうで、実はなかなかできなかった「その行動をしない」という選択肢が、今作ではリアルなものとして実感できる。そもそもリアルな人生というのは、「なにをしたか」と同じように、「なにをしなかったか」でも構成されていないだろうか。

あなたが朝起きたとき、世界にはあなたができるあらゆる可能性がそこにある。しかし黄昏時を過ぎて一日を顧みたとき、あなたは与えられていた可能性のすべてを試しただろうか。断じてそれは否だ。ひとつを選ぶときに、幾億の可能性を捨てている。人生はつまるところ、その選択の連続の上に成り立つ1本の細い糸でしかない。

|

逆に言い換えれば、リアリティとは「なにをしなかったか」、「なにを選ばなかったか」の上に重みをもって成立する。主人公アーサーの物語は、時代に取り残された、醒めない夢の中をさまよう無力な男の物語でしかなく、この物語はそれを隠そうともしない。サブクエストを埋めなくても、物語はなんの問題もなく進む。そしてメインクエストは、気が遠くなるほど長い。

『Marvel’s Spider-Man』が、ゲームが提示するクエストやコンテンツの“全埋め”を前提に作られたスタイルだとすれば、『RDR2』は全埋めにこだわりがない。プレイヤーが無関係だと思うなら、無意味だと思うなら初めから関わらなければいい。『RDR2』の物語そのものの背景と、強烈なメインクエストのボリュームは、逆にプレイヤーにその選択肢を均等に与える効果を生んでいる。

もともと人生とはそういうものだとすれば、プレイヤーはアーサーの人生を本質的な深い部分で体験できていると言えるだろう。

|

このように、かつて「洋ゲー」が表現しようとしたものにひたすら憧れ、熱中したごくごく一部のゲーマーにとって、『RDR2』は一種の強烈なノスタルジーをもって迎え入れられるはずだ。しかし一方で、本作が現在のメインストリームにあるゲームデザインではないのは厳然たる事実だ。

本作をプレイしたどれくらいのプレイヤーが、強烈な作り込みと細部のこだわりと、深みが滲み出るリアリティを感じるまでゲームをプレイできるだろうか。あるいは、それだけの時間を捻出できるのだろうかと考えると、誰かに軽々しくプレイをすすめることはできない。

これだけ異質な作品になると、するしないにかかわらず、評価は完全に個々人の主観が正しいと言わざるを得ない。作品として最高評価はつけるが、けっして友人知人にプレイを推奨しないという、一見矛盾した現象が起こってもまったく不思議ではないタイトルだ。素晴らしくもあり素晴らしくもない──これがRockstarの出した答えなら、きっとそれは彼らの曲げられない正解であり、誇りであり、そして生き様なのだろう。

|

|

|

まるで国力を見せつけるように力でねじ伏せてくる迫力と存在感は、ビデオゲームの世界でRockstar Gamesという巨人だけが生み出せる、さながら誰もそこには到達できない、ひたすらに孤独でひたすらに高くそびえたつ楼閣だ。

本作のギャング団のメンバーたちは、時代がもう自分たちの存在を必要としていないことを心のどこかで自覚しながらも、世界の変化に抗い続ける。負けること以外に救いの道のない人々だ。そしてそれが彼らが出した答えなら、きっとそれは彼らが曲げられない正解であり、誇りであり、そして生き様なのだろう。

『レッド・デッド・リデンプション』を新鮮な驚きと感動に震えながらプレイし、そこにまるで未来があるように思った8年前の感触さえも、時の流れの中で風化し、消え去っていく。その感傷はあたかもアーサー・モーガンに乗り移り、時代遅れの怪物タイトルの中で戸惑いながら行く場もなく、ただただ馬のあぶみのように揺れ続けている。