ファミコン以前の家庭用ゲーム機にスポットライトを当て、実機体験と当時の文献によって、どのように家庭用ゲーム機市場が育ってきたのか、いわば「ファミコンへと至る道」を照らす連載が、このRoad to Famicom(ロード・トゥ・ファミコン)だ。

前回まで4回にわたり、世界初の家庭用ゲーム機、黎明期のボールゲーム、そしてインベーダーゲームブームなどを追い掛け、現れては消えていったゲームハードとその市場を語ってきた。

今回は、ポスト・インベーダーの時代に、国産にこだわって新しい遊びを生み出そうとしたハードと、新しい遊びをもたらす海外製のハードが混在して市場を賑わせていた1981年~1982年の様子をお届けしよう。

この記事は、週刊ファミ通誌で2008年9月12日号から掲載された全9回にわたる短期集中連載だったもの。ナビゲーターは、プレ・ファミコン期に明るい古参ライターの武層新木朗(むそうしんきろう)氏だ。

氏の全面協力により、今回あらためてWeb化を試みている。

このWeb化に際し、記事中の時制および一部表現を最適化しているが、内容については、ほぼ当時を踏襲している。登場している団体や個人・所属は、すべて当時のものと御理解いただきたい。(編集部)

【第1回・公開済み】世界初の家庭用ゲーム機は、プレイヤーが画面にフィルムを貼り付けて遊ぶもの

【第2回・公開済み】1977年には約100種類のゲーム機が発売されていた~ボールゲームをめぐる狂想曲

【第3回・公開済み】現実世界を模した野球ゲームから、現実を超えたブロックくずしへ~進化の可能性を見出したビデオゲーム

【第4回・公開済み】インベーダーゲームを家庭へ送り込め! 本格的マイコンゲーム機の登場によって進化するハードと市場

【第5回・今回】輸入テレビゲーム機 vs. 純国産ゲーム機~ハンディゲーム機が占拠する市場で選ばれたつぎの一手

【第6回】ぴゅう太とホビーパソコンの時代 パソコンにもなるテレビゲーム

【第7回】テレビゲーム戦国時代・前編 ファミコン直前に発売されたゲーム機たち

【第8回】テレビゲーム戦国時代・後編 ファミコン直後に発売されたテレビゲーム機

【第9回】ファミリーコンピュータ誕生 時代と子どもとファミコン

女性やカップルも楽しめるビデオゲームを目指して

1979年のインベーダーゲームブームは、マイクロコンピューターを使った新しい娯楽の可能性を世に知らしめた。だが社会現象と言うべき空前のブームは、それまで見過ごされがちだった負の部分までもクローズアップされることとなった。

とくに新聞の社会面で叩かれたのが、ゲームやりたさの恐喝や窃盗といった事件を誘発する側面。また、児童が小遣いをすべてゲーム代につぎ込んだり、ビデオゲームに無我夢中になったりする姿に免疫がなかった保護者たちは不安を募らせ、各地の教育委員会による「インベーダー禁止令」へとエスカレートし、補導の対象となるケースが見られるようになる。

『スペースインベーダー』に続き、世界的な人気作となった『パックマン』(1980年/ナムコ(当時))は、そのような当時の業務用ビデオゲームやゲームセンターにまとわりついていたダーティーなイメージの打破を狙い、ゲームセンターに縁の薄かった女性やカップル層も呼び込める内容のゲームとして企画されたものであった。

『パックマン』は、インベーダーのように敵を撃ち殺すのではなく、画面に散らばるクッキーを食べ続けることが目的だ。この“食べる”というムーブは、「女性の関心事は何か」を考慮して生まれたものであり、コントロールレバー1本のみで遊べるという手軽な操作もまた、ゲームに不慣れな層を想定したものだという。また、『パックマン』専用に設計された当時最新鋭の高い表現力を誇るハードウェアも、流暢でゆかいなキャラクターの動きや、ポップな効果音に存分に活用された。

家族や友だちに「面白いからやってみなよ!」と笑顔で勧めたくなる衝動を駆り立てるところに、『パックマン』の真骨頂はあったのではなかろうか。

低価格のカセット方式テレビゲーム“カセットビジョン”

さて、一方の家庭用テレビゲームの状況である。

『パックマン』が日本に登場した1980年、アメリカで、業務用ビデオゲーム『スペースインベーダー』が、ATARI社の家庭用ゲーム機VCS(Video Computer System)用ソフトとして登場した。

このカートリッジは200万個という空前のセールスを記録し、40万台もあったVCSの在庫を一掃し、ひいては米国の家庭用ビデオゲーム市場の黄金期の幕開けを告げる起爆剤となっていた。

社会現象となった米国の活況に対し、ほぼ同時期に日本でも輸入販売されたVCSとインベーダーカートリッジの売り上げは、前回でも見てきたとおり芳しいものではなかった。

アメリカではテレビゲーム機をディスカウント店なども扱っていたため、価格はホリデーシーズンなどによって柔軟に変化したが、日本では本体とカートリッジで約7万円(本体が57300円、カートリッジが12500円)というヘビープライスから下がることはなかった。

むしろこの時期の日本の家庭用ゲーム機市場は、「ゲーム&ウオッチ」に代表される液晶ゲーム機や、蛍光管をディスプレイに採用したハンディーゲームといった、6000~8000円代の低価格ゲーム機が高セールスを記録し、玩具業界の主力製品としての勢いを増しつつあった。

このように日本の家庭用テレビゲーム機市場が萎縮する中、唯一ブラウン管の灯を守り続けていたのがエポック社だ。

エポック社は、日本で初めて家庭用テレビゲーム機「テレビテニス」を発売したメーカーであり、以後毎年「システム10」(1977年)、「テレビ野球ゲーム」(1978年)、「テレビブロック」(1979年)、「テレビベーダー」(1980年)といった、ニーズに即したゲーム機を絶え間なく開発・発売してきた。

これらは、ATARI VCSのようにソフトの交換や追加ができない“専用機”だったが、当時は野球盤や人生ゲームのように定番品として根強い人気を持ち、定価1万円台半ばという手ごろさも手伝い、ホリデーシーズンを中心にコンスタントな売り上げを立てていた。

そして1981年夏、満を持して発売されたソフト交換式テレビゲーム機が「カセットビジョン」である。13500円という低価格路線を堅持し、過去に実績のあるソフトの専用カセット化を実現。

そして、第一弾ソフトとしてアピールされたのが、家族全員が遊べるアクションゲーム『きこりの与作』だった。

ファミリー層に向けたコミカルなゲーム『きこりの与作』

カセットビジョンの心臓部には、1978年発売の「テレビ野球ゲーム」から脈々と続く、ワンチップに集約されたNEC製のマイクロコンピュータシステムが搭載されている。これを本体ではなくカセット側に搭載することで、カセットビジョンでは過去にエポック社で製造された専用機テレビゲーム用チップを流用することが可能となった。

第一期発売分である『きこりの与作』、『ギャラクシアン』、『ビッグスポーツ12』、『ベースボール』、『バトルベーダー』の5本のうち、『ベースボール』と『バトルベーダー』は、過去に専用機として発売されたゲームの再商品化であり、『ビッグスポーツ12』は『テレビ野球ゲーム』以前に開発されたが、お蔵入りしていたソフトの製品化だ。

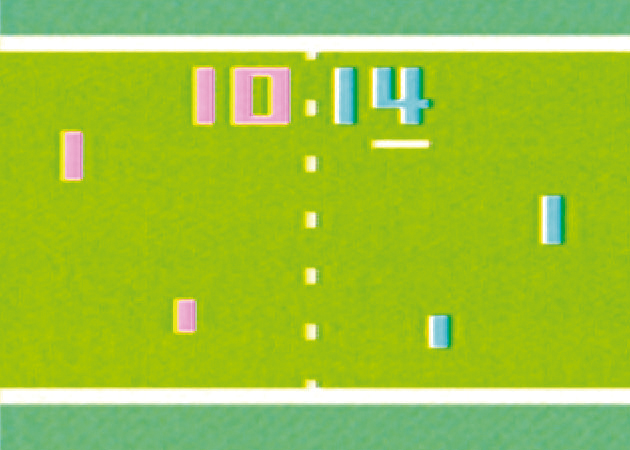

カセットビジョン専用ソフト第1弾。イノシシやカラスの妨害をかわして大木を伐り倒す、コミカルなアクションゲーム。

-

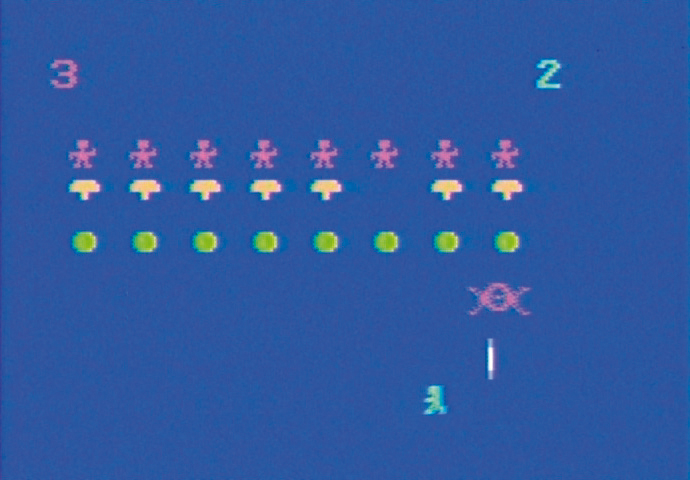

『ギャラクシアン』

発売本数が最多を誇る、スピーディーなシューティングゲーム。内容はナムコの同名作品と異なる。

-

『ビッグスポーツ12』

「システム10」(1977年)の直後に開発されるもお蔵入りしていた『スーパー10』というボールゲームが、専用カセットとして初商品化されたもの。周辺機器の“ビッグスポーツ12専用銃”を本体にセットすると、4種類のターゲットシューティングゲームが楽しめる。

-

『ベースボール』

「テレビ野球ゲーム」のチップをそのまま流用。内容や必勝法もまったく同じ。単体製品として実績のあるゲームが、カセットとしてラインアップされるということを、エポック社は販売店に強くアピールした。

-

『バトルベーダー』

こちらは前年(1981年)発売の「テレビベーダー」の再登用。本格的なアトラクティブモード(デモンストレーション)が付いたのは、国産ゲームでは本作が初であった。

また、カセットビジョンの端子には拡張という思想はなく、過去のボールゲームをプレイするための光線銃専用端子や、4つのパドルなどコントローラーがすべて標準搭載されている。つまりカセットビジョンは、新世代機というよりは、それまでエポック社が開発してきたテレビゲーム機の総決算という色合いが強いマシンだったのだ。

表示されるキャラクターのドットは粗く、『パックマン』の登場で4方向レバーがポピュラーとなった80年代に、インベーダーゲームでおなじみの2方向レバーという姿は、いまさらという印象があった。

このようにフレッシュなイメージにはやや乏しかったカセットビジョンではあったが、過去の資産を活かすことにより、ローンチソフト数の充実や手ごろな価格の実現、さらに開発環境と生産性の安定というメリットを生んだ。

こなれた開発環境でソフト開発を続けたおかげで、エポック社にプログラミング過程における経験やテクニックが着実に蓄積され、表現やメモリに制約が多いシステムでも、さまざまな表現が可能となっていったのだ。

たとえば前回紹介した、『テレビベーダー』(カセットビジョンでは『バトルベーダー』)のミス場面でインベーダーが手足をばたつかせてプレイヤーをあざ笑う動作は、少ないメモリをやりくりする中から生まれた演出である。

これぞ起死回生の一撃とでも言おうか、結果、プレイヤーを「なにくそ!」と駆り立てる、感情を揺さぶる効果へとつながった。

カセットビジョンに見られる楽しさの正体とはなんだろう。当時の開発者のひとりであるエポック社の原洋氏(当時)にうかがってみた。

原洋氏

1979年エポック社入社。カセットビジョンでは、ほぼすべての開発に携わる。取材当時はマネージャーとして、TV電子知育シリーズなどの電子関連商品を手掛けていた。

──カセットビジョンを代表するソフトというと、やはり『きこりの与作』でしょうか。誰に聞いても本体とセットで名前が出てくるんです。

原洋(以下、原)氏:

なぜでしょうね。作った当人が聞いてどうするんだという感じですけれど(笑)。

──それまでの家庭用ゲームのキャラクターは、わりと記号的だったと思うんです。だけど『与作』は木を伐る、ジャンプするなどのさまざまなアクションができますし、それにシンクロした効果音もアニメ的ですよね。もちろん、きこりをゲームにしたおもしろさが前提にあるんですけれど。

原氏:

インベーダーや野球は、どちらかといえばシリアスですよね。でも『与作』は、斧を振るアクションにしても、昇天シーンにしても、けっこう笑えるゲームです。コミカルなゲームというのは、それまでの家庭用ゲームになかったものだと思うんです。

──なるほど。つまり笑いが生まれたわけですね。

原氏:

カセットビジョンはカセット方式によって、ファミリー層に訴求しようとしていました。ふつうの流れでいくと『ギャラクシアン』といったスペースものがラインアップの第一に来るんです。しかし、それだけだとどうしても男の子寄りになってしまう。

ちょっとコミカルなにタッチのものも欲しいな、と意識的に狙っていたように思います。開発中も、我々の中でいちばん好評だったのがあの昇天シーンなんですよ。だからユーザーにもウケたんでしょうね。

テレビゲーム史の真空地帯

さて、1975年の「テレビテニス」から脈々と続く33年間(元記事掲載時)の日本の家庭用テレビゲーム市場において、この1981年という年はある種の踊り場であり、またその後の各社の命運を決めたターニングポイントとも言える。

この年、業務用ビデオゲームでは『パックマン』に続き、世界中で大ヒットをとばしてビデオゲームのアイコンとなる『ドンキーコング』が登場。コメディーアニメのような世界観や、障害物を飛び越し、落下物をかいくぐるといったアスレチックなアクション性に、ゲームへの没入感はますます高まりを見せた。

一方、家庭用ゲームの分野では、前年以上に安価なハンドヘルド型の電子ゲーム機が存在感を増し、小売店における売上ランキングの上位を占めた。とくに人気の高かった任天堂の「ゲーム&ウオッチ」シリーズは、それまでビデオゲームに縁遠かったと思われる女児層の購入者も多かったと言われる。

また、卓上型の蛍光管ゲーム機には『ギャラクシアン』や『パックマン』など、人気アーケードゲームのハンディー版がつぎつぎと登場し、さまざまな理由でゲームセンターに通いにくい小学生たちの受け皿の役目を担った。

この時期は玩具分野以外でも、時計メーカーや電卓メーカーが、それぞれの本分にゲーム機能を組み込んだ製品を続々と発売しており、製品のバリエーションや対象年齢層の拡大から、小型電子ゲームの大衆化にますます拍車がかかっていった。

一方で、表現力的にも価格的にもアーケードゲームとハンディーゲームの中間にあった家庭用テレビゲームは、それらのあいだに埋没するしかない状態にあった。

のちにファミコンの開発を手がける上村雅之氏によれば、当時所属していた開発二部が手持ち無沙汰の日々が続いていた一方で、ゲーム&ウオッチを手がけていた開発一部は多忙を極めていたという。

しかしこの期間、開発二部のスタッフはゲーム&ウオッチにおけるさまざまな限界を学ぶと同時に、感性を伝えるハードウェアの重要性についてじっくりと考えることができた。上村氏はこう語っている。

「ものすごく大事なことだと思うんですよ。開発というのはヒマでないといけない。ヒマじゃないとダメな部門とも言えますね」(『任天堂の秘密』/上之郷利昭著/現代出版)。任天堂では、ヒマな期間を”充電期間”と呼んでいたという。開発者にとって、それは活力を生む期間でもあるのだ。

臨場感豊かな高級機~インテレビジョン

1980年5月、バンダイは山科誠氏という若きリーダーを迎えて新たなスタートを切った。「アクティブ・バンダイ」というスローガンのもと、保守的な玩具業界の意識に囚われることなく、流行の兆しを敏感に採り入れていく、というアグレッシブな姿勢に舵を切ったのだ。

同社のさまざまな分岐点における判断材料のひとつが、前回でも紹介した、綿密なマーケティング調査だ。

1981年末、バンダイは秋葉原の電気街や百貨店を訪れた人々に、あるアンケート調査を行った。「49800円と高価だが、鮮やかなグラフィックと豊かなサウンドを体験できるテレビゲーム機を買いますか?」という設問に、人々はバンダイの予想を遥かに超える好感触を示したという。

その設問が指し示す高級テレビゲームこそ、業務提携先であったアメリカのマテルエレクトロニクス社が1979年に開発・発売していたINTELLIVISION、日本では翌年「インテレビジョン」の名前で発売されるゲーム機だった。

本家・マテル社のINTELLIVISIONは、同社が1977年より発売して好評を得たフットボールやサッカーといった、ハンディー型電子ゲーム機の成功をもとに号令がかけられたプロジェクトである。

そのため、開発思想がプレイ時間の短いアーケードゲームの影響下になく、スポーツゲームや競馬、カジノといった娯楽のシミュレーションをじっくり遊ぶために適した設計として円形コントローラーやテンキーパッドが用意された。

本体同時発売タイトルの1本である『ベースボール』では、16ビットCPUとビデオプロセッサー“STIC”による豊かなグラフィック能力が、選手の滑らかな走りや投球パターンなどに活かされ、シンセサイザー機能は、プレイボールやホームラン時の観客の歓声や口笛など、感情を揺さぶる演出に効果的に活用された。

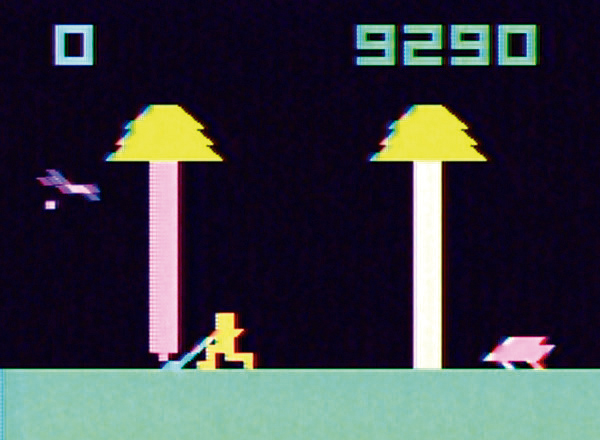

『ベースボール』の画面。プレイボールとともに、大歓声の中、選手たちがベンチから走り出していくデモがある。テンキー操作で9人の選手をてきぱきと動かす。守備側は忙しいのだ。

(左)大人のための優雅な『ゴルフ』ゲーム。テンキー操作でクラブが選びやすい。

(右)巨大な宇宙基地を破壊する、スケールの大きなシューティングゲーム、『スターストライク』。

INTELLIVISION転じて、日本版「インテレビジョン」の発売が正式に決定すると、バンダイはテレビCMや雑誌広告、リーフレットの配布など、同社の最重点商品として強力な宣伝・販促計画を打ち立てた。

とくにイメージタレントとして、『オレたちひょうきん族』などのお笑い番組で若者に絶大な人気を誇ったビートたけしの起用に成功したことは、絶大なる訴求力へと繋がった。いささか話題が先行気味ではあったが、夏休み前に市場投入されたインテレビジョンは、20歳前後を中心に発売後2週間で5000台(一説には1万台)という好調な販売数を計上したという。

インテレビジョンはコンセプトの明快なゲーム機だったが、操作体系が複雑で、当時の筆者のようにデパートのおもちゃ売り場に集う子どもゲーマーたちの評判はいいとは言えなかった。

だが家庭用テレビゲーム市場が、かつてのボールゲームブームのときのように再び動き始めた、という脈動はしっかりと伝わってきていた。何かが動き始めている、そんな機運に筆者は心を躍らせたものだ。

ビザールな魅力にむせる~オデッセイ2

1982年10月、インテレビジョンの立ち上げの成功を追随するかのように、日本に上陸したテレビゲーム機が“オデッセイ2”である。「アメリカ、ヨーロッパで大好評!」、「ゲームは50種類以上」、「本格的コンピューター仕様」といった見出しがホビー系雑誌に踊った。

ただしその実情は、ATARI VCSと同時期の1978年に登場した古株のゲームプラットフォームであり、VCSのようなキラーソフトにも恵まれず、新たな売り先を求めて日本に上陸してきたというものであった。

約50タイトルにものぼるゲームソフト群には、アーケードゲームをベースにしたものから、本体に標準実装されていたキーボードを使った教育向けソフトや、別売りのボイスシンセサイザーユニットを使って英語の発声を楽しむソフトなど、幅広いラインアップが並んだ。

とは言え、その内容は、アーケードゲームに慣れた日本人の嗜好に合わない、クセの強いものが多かった。1ミスでゲームオーバーとなるもの。ルールがわかりにくいもの。キャラクターの動きや存在理由がしっくりこないもの。毎回意味もなく行なう名前入力などはその例だ。

だが、それらのキャラクターが国産機にはなかった滑らかでダイナミックな動きを見せたり、豊かなシンセサイザーサウンドを奏でたりすると、当時のゲームライターは首をかしげながらも「イッツ、アメリカン!」などという見出しで紹介せざるを得なかった。

当然、デパートに集う子どもゲーマーの反応も正直なものだったが、その中のひとりであった筆者は、いつも何かがズレているようなこの感覚が決して嫌いではなかった。

さらに日本版オデッセイ2は、おそらく日本のバイヤー側の判断なのであろう、『宇宙大戦争』、『2100年の決闘』、『中世騎士の冒険ゲーム』など即興的でわかりやすい邦題が付けられ、大きな明朝体で銀色のシールに刷られたそれらの名が、英語パッケージのタイトル名の上にペタリと貼り付けられており、奇抜さに磨きをかけていた。

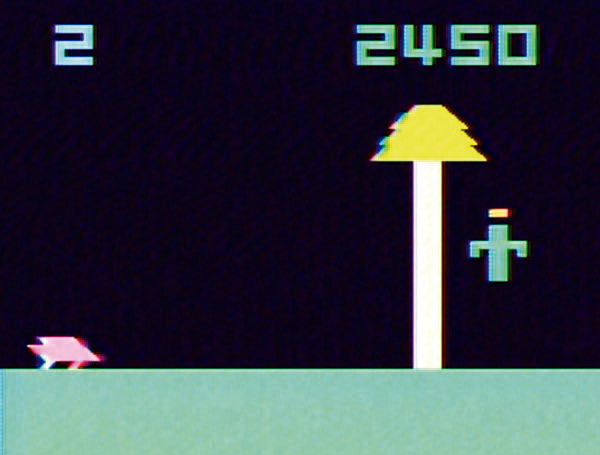

『エイリアン&インベーダー大作戦』の画面。インベーダーとは似て異なるゲーム。敵を撃っても点は入らない(10勝すると勝ち)。残機を失うと、蛇が生えたUFOの回避不可能な攻撃が始まる。無常感を誘うサウンド。何もかもが奇妙すぎる。

いま考えてみれば、それらはB級映画のテイストにも通じる感覚と言えなくもない。オデッセイ2のゲームデザインやプログラミングは、ハードウェアの開発にも携わったEd Averett(エド・エベレット)氏がたったひとりで、しかも1ソフトにつき2~4カ月という猛スピードで手掛けていたという。

多数の人間が作業分担しながら開発していたVCSやINTTELIVISIONのソフトと違い、結果的にどのゲームにも彼のセンスや、くせが色濃く反映されることになっていたのだ。

元カプコンの岡本吉起氏は「ビデオゲーム作りの難しさは、デザイナーが意図した演出や展開を図れないインタラクティブ性にある」(『STUDIO VOICE』2008年11月号)と語っている。

感情を揺さぶる演出は、なにも常識や理論整然とした作品の中からばかり生まれるものではない。オデッセイ2が放つ奇矯な感覚には、人の深い部分にある感情を呼び覚ます面白さがあった。

ファミコンの登場へとつながっていく道において、人間の感情を揺さぶるさまざまな手法が生まれ、整理できない混沌さは、その過程で徐々に切り捨てられていった。それでもプレイヤーの心に残るのは、おのおのなりの心の響きである。

【次回ダイジェスト】パソコンにもなるテレビゲーム~ぴゅう太とホビーパソコンの時代

1981年のターニングポイントを境に、各社はゲームも遊べる低価格パソコンの開発に邁進していく。しかし、その数年まえからすでに開発が進められていたのが、トミー(当時)のぴゅう太である。

遊びを作るという創造的なメッセージを、子どもたちはどう受け止めたのだろうか。ぴゅう太を中心とした玩具メーカーのホビー系パソコンの挑戦を振り返る。

参考文献:

◆『社団法人アミューズメントマシン工業協会 設立20周年記念誌』(社団法人アミューズメントマシン工業協会)

◆『Digital Press』(Joe Santulli/1998年)

◆『電子遊戯時代』(株式会社ビレッジセンター)

◆『現代風俗ྋ』(インベーダー流行調査チーム/現代風俗研究会)

◆『トイジャーナル』1981年9月号、1982年11月号

◆『トイズマガジン』1982年8月号

◆『HALCYON DAYS』(http://www.dadgum.com/halcyon/BOOK/AVERETT.HTM)

◆『東京新聞 夕刊』1982年8月16日号7ページ

◆『アミューズメントライフ No.5』(アミューズメントライフ/1983年)

◆『THE AGE』1983年6月7日号31ページ(The Age Company Limited)

◆『ホームビデオゲーム・ホビーパソコン市場の需要分析と今後の展開』1983年4月(矢野経済研究所)

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応

【あわせて読みたい】

インベーダーゲームを家庭へ送り込め! 本格的マイコンゲーム機の登場によって進化するハードと市場──ファミコン以前のテレビゲーム機の系譜を語ろう『ロード・トゥ・ファミコン』第4回は爆発的に流行し、空前絶後の社会現象となったご存知『スペースインベーダー』(タイトー)に着目。

かつてないミステリアスな演出にプレイヤーは熱中し、加熱していく人気とともに、当時、界隈にいたあらゆる販社がタイトーの許諾、非許諾に関わらず類似品をリリースした(ヘラルド出版『インベーダー攻略法』によれば、一説に80社以上とも)。