1972年に生まれた世界最初の家庭用ゲーム機『ODYSSEY(オデッセイ)』の紹介に始まり、1977年にボールゲーム機がなぜ100種類以上登場したのかなど、ファミコン以前のゲーム機の歴史を辿る連載“Road To Famicom(ロード・トゥ・ファミコン)”の第3回は、ボールゲームブームのあと、世界中を熱狂させた“ブロックくずし”に着目する。

(画像は「あそぶ!ゲーム展-ステージ1」にて撮影)

同時期に、野球など現実世界の娯楽をビデオゲームに落とし込もうと試行錯誤がなされていた状況とともに、日本では1978年ごろに広がっていったこの“ブロックくずし”という遊びが、プレ・ファミコン期においてどう重要な役割を果たしたかをたどっていこう。

この記事は、週刊ファミ通誌で2008年9月12日号から掲載された全9回にわたる短期集中連載だったもの。全9回の連載をナビゲートするのは、プレ・ファミコン期に明るい古参ライターの武層新木朗(むそうしんきろう)氏だ。十余年の時を経て、令和の時代もすぐそこというこのタイミングで、氏の協力によりWeb化を試みている。

Web化に際し、時制および一部表現を最適化しているが、内容については、ほぼ当時そのまま。登場している団体や個人は、すべて当時のものと御理解いただきたい。(編集部)

【第1回・公開済み】世界初の家庭用ゲーム機は、プレイヤーが画面にフィルムを貼り付けて遊ぶもの

【第2回・公開済み】1977年には約100種類のゲーム機が発売されていた~ボールゲームをめぐる狂想曲

【第3回・今回】現実世界を模した野球ゲームから、現実を超えたブロックくずしへ~進化の可能性を見出したビデオゲーム

【第4回】本格的マイコンゲーム機の登場 インベーダーゲームを家庭へ

【第5回】輸入テレビゲーム vs. 純国産ゲーム 感情を揺さぶるゲームデザイン

【第6回】ぴゅう太とホビーパソコンの時代 パソコンにもなるテレビゲーム

【第7回】テレビゲーム戦国時代・前編 ファミコン直前に発売されたゲーム機たち

【第8回】テレビゲーム戦国時代・後編 ファミコン直後に発売されたテレビゲーム機

【第9回】ファミリーコンピュータ誕生 時代と子どもとファミコン

人気スポーツや定番の娯楽にテレビゲームのヒントを探る

1977年のボールゲームブームで成功を収めた任天堂とエポック社、そして大手玩具メーカー各社は、次世代のテレビゲームの開発に本腰を入れるようになった。

ボールゲームに続く遊びとは何か?

ビデオゲームに限ったことではないが、何かを創造するということは、まったくの無から生み出すことではなく、既存の知恵に自分たちなりのプラスアルファを加えることだ。脳科学者であり、作家でもある茂木健一郎氏は、それを“創造のバトンリレー”と呼んでいる。

光線銃や野球盤といった定番商品が、縁日で人気の“射的”や、国民的スポーツである“野球”を室内化した遊びであったように、当時のゲーム開発者たちもまた実在する娯楽にヒントを探ったのだ。

そんな人気の娯楽のひとつにドライビングシミュレーター、すなわち”クルマの運転ゲーム”があった。

不振のカーレースゲーム

ひと口に“運転ゲーム”といってもさまざまな種類があるが、当時のゲームセンターで若者に圧倒的人気を博していたのは、まちがいなく見下ろし視点型のレースゲームだった。F1カーを左右に操作し、超高速で迫る敵車をギリギリでかわしながら距離を稼ぐ。

絶え間ない緊張を強いられるゲームだが、滝のようにカウントされる得点がプレイヤーのさらなる挑戦心をかきたてた。

また、LSIを設計する半導体メーカーにとって、レースゲームの回路は、ボールゲームの改造から比較的容易に実現できるため、安定した動作が期待できるなど複数のメリットを持ち合わせていた。

このような流れの中から、半導体メーカーが仕様を考案したレースゲーム用LSIが生まれ、多くの玩具会社や半導体関連の商社が、それらを採用したテレビゲーム機を発売した。

一方、任天堂は独自のおもしろさを追求するべく、ゲームセンターのような大型ハンドルやゲーム数にこだわった『レーシング112』を開発し、1978年6月、発売に踏み切った。

しかし、半導体の量産過程で生じる諸問題、そしてLSIをイチから設計するための時間的制約がブレーキとなり、アーケードゲームのような絶妙な敵車の挙動や、機敏なハンドリングが求められるスリップゾーンを再現できず、その内容は単調なものになってしまった。

任天堂の山内溥社長(当時)が、「業務用に比べてあまりにも貧弱だったため全く売れなかった」(トイジャーナル1981年7月号)と回想するように、半導体メーカーが主導したレーシングゲーム機も含め、これらのゲーム機の販売数は低迷を続けた。

もちろん、実在する娯楽のシミュレーターは、その実体験との比較という視点にも晒されたであろう。結局、レーシングテレビゲームは、ドライブ好き、ゲームファンのどちらの期待にも応えられなかったのだ。

画像左はひとり用の広いコース。制限時間64秒のカーレースゲームで、ハード中央のハンドルとシフトレバーを使用して、迫る敵車をかわしていく。

画像右はふたり用コース。ふたり用のコントローラーで同時プレイ。悪路を敵車がジグザグに走るなど、112種類の組み合わせでゲームが楽しめる。

テレビ野球ゲームの誕生

1977年ごろ、『システム10』の成功で波に乗っていたエポック社は、再びNECとタッグを組み、野球のテレビゲーム化に取り組んでいた。

同社の『野球盤』は室内ゲームの定番商品として高い人気があったうえ、1977年は王貞治選手による756号の本塁打世界記録達成に世間が沸いていたころで、話題性の面でも申しぶんなかった。

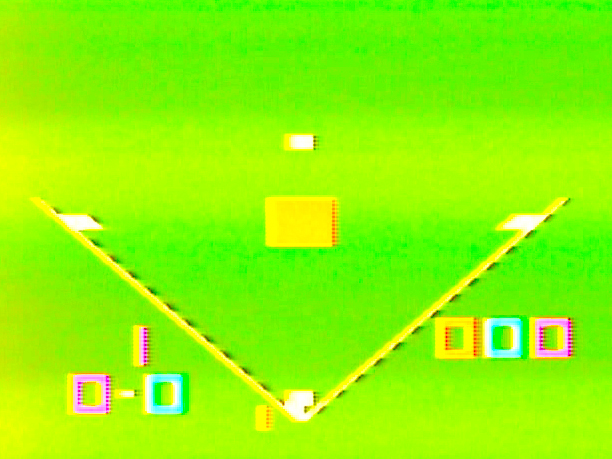

野球の醍醐味は、基本的な投打のおもしろさに始まり、オーダーの組みかたに代表される戦略性などに至るまで、その魅力は多岐にわたる。どの魅力のどこを切り取ってプログラムに落とし込むのかが綿密に検討され、そして生まれた『テレビ野球ゲーム』では、投打の駆け引きに遊びの核が絞られた。

バントや盗塁といった要素はカットされたものの、ピッチャーは5種類のコースを低速、高速で投げ分けることができ、バッターはそれを3つのタイミングで打ち分けることができた。

(左)コースセレクター。5つのコースを低速と高速、10種類で投げ分けが可能。

(右)名前が洒落ている打者コントローラー“バッターボックス”。打ち分けもできる。

当時の開発メンバーのひとりであるエポック社の堀江正幸氏は、『テレビ野球ゲーム』が開発されていた途中に電子ゲームを手がける開発三課に配属され、本体を含めたコントロール部分全般のデザインを担当することになる。

氏は、開発機のあるNECの玉川工場に毎日のように出向いては、日々完成していくゲームの画面に興奮したという。氏に、当時のエピソードをうかがってみた。

エポック社 社長室 OA推進室 デピュティゼネラルマネージャー(当時)1977年エポック社入社。電子デバイス開発を専門とする研究室に所属し、さまざまな電子ゲームやテレビゲームの開発に携わる。代表作は『スーパーカセットビジョン』シリーズなど。

──開発部に配属が決まったときは、すでに『テレビ野球ゲーム』の開発は進んでいたとのことですね。

堀江氏:

ええ。『テレビ野球ゲーム』は一種のシミュレーションですよね。実在する娯楽のゲーム化は難しいんです。架空の内容ならバグも仕様だなんて冗談も言えるかもしれませんが、野球が4アウトだったりしたらマズいわけです。

とくに打ったあとのコース設定は難しかったように思います。バッティングの軌道なんてものは、本物に近づけようと思えば思うほどメモリを食い始めるし、処理的にも当時はたいへんでした。

いまならROMだけパッチを当てて直して、カセットに挿せばオーケーですけど、この場合、本体と一体になっていますから。

──その軌道なのですが、つぶさに追ってみると、各投球コースに対して3種類の打球パターンしかないんですね。ある程度打たれるコースを予測した守備隊形が取れるわけですから、守備側が有利な内容に仕上がっている印象を受けます。

堀江氏:

そのあたりを見直したものが、数年後に弊社のゲーム機『カセットビジョン』の専用ソフトとして発売されるんです。

バント機能や守備エラーの発生など、攻撃側に有利な要素の追加を含め、全体的なゲームバランスも調整しました。けれど、このふたつは同一のハードなんですね。

その違いは何かと言うと、ズバリ時間なんです。ノウハウの蓄積と納期。

D778Cというマイコンチップは、NECで初の量産でしたから、歩留まりの影響で必要となる数量を確保するのもたいへんだったと聞きます。

さまざまな未知の問題も含んだまま開発したわけですが、それを使い込んで、中身を徐々に把握して、バグを回避したり逆に利用するようなプログラムを組んでいく。だから後半になればなるほど、内容的にはもっといいものが組み込めるようになったんです。

──私は当時、友人宅で遊ばせてもらいました。野球にさほど興味がなかったせいもあって、駆け引きよりも爽快さを求めていた覚えがあります。

堀江氏:

いまの人が見たら、「なんだこんなものか」というところでしょうね。でも開発機で初めて画面を見たときは、やっぱりスゴいと思いましたよ。だってランナーが勝手に走るんですから(笑)。

そんなものは過去に見たこともなかったんです。だから当時は、頭の中ではキャラクターがもっと人の形をしていたような気がするんですよ。感動というのは“時代”に関係するものなのでしょうね。

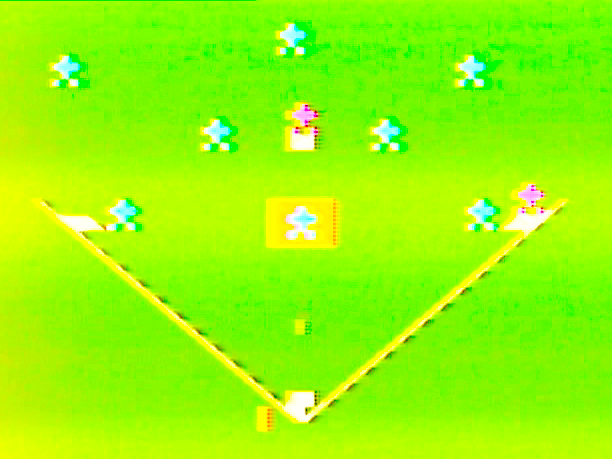

『テレビ野球ゲーム』の画面。ふたり専用のベーシックな内容。外野はパドルコントローラーでまとめて操作できる。ピンク色の画面はホームラン! ギュイーンというファンファーレが鳴る。

電子世界ならではのおもしろさ“ブロックくずし”

一方、現実にある娯楽やスポーツのゲーム化ではなく、ボールゲームからの“創造のバトンリレー”で生まれたゲームが、1976年に登場した『BREAKOUT(ブレイクアウト)』である。

このアイデアは、『PONG(ポン)』を開発したATARIの創業者ノーラン・ブッシュネル氏が、『PONG』の数年後に考案したもので、当時肥大化する一方だったアーケードゲーム機の半導体の量を節約したいという側面もあったようだ。

そのため『BREAKOUT』の回路はいたってシンプルに構成されている。画面上に浮かぶレンガの壁を、ボールを反射させながら崩していくという、ひとり用『PONG』のバリエーションと言える。

しかし、レンガ後方に口を開けた空間にボールを叩き込むことで状況は一変。ブロックは豪雨のような反射弾に一気に崩され、プレイヤーはケタ違いのスコアと快楽を獲得することができるのだ。

スリルと快感が背中合わせのこのゲームは、世界中で大ヒットを記録した。明快なルール、緊張と緩和の絶妙なバランス、3ミスまで大丈夫という、後に言う“残機”の採用など、『BREAKOUT』の革新性は枚挙に暇がないが、あえて一点だけ挙げるとすれば、このおもしろさは現実世界では絶対に再現できないという部分に尽きるのではないだろうか。

ビデオゲームというデジタルの世界だからこそ実現できた、デフォルメされた物理法則。

すなわちアニメ『トムとジェリー』の追いかけっこをデジタル化したような遊びは、時代の節目節目に登場しては我々の好奇心を揺さぶってくれる。

家庭用ブロックくずしゲーム機の登場

1978年ごろ、日本で“ブロックくずし”という名前で知られていた『BREAKOUT』(とその亜流ゲームたち)は、喫茶店向けのテーブル筐体に組み込まれることで、若者たちのあいだで静かな人気を呼んでいた。

ブロックくずしゲームの開発は、そのような状況を見越した玩具問屋サイドのリクエストがきっかけだったという。とくに『レーシング112』で一敗地に塗れた任天堂開発部は、このブロックくずしゲームでリベンジを誓っていた。

彼らはまず、アーケードのブロックくずしゲームを徹底的にプレイして、遊びのエッセンスを身体に叩き込んだ。そして専用LSIを独自に設計。試作品でのテストプレイが繰り返され、ゲームバリエーションや低価格化など、社内全員が納得できるまでブラッシュアップに努めたのである。

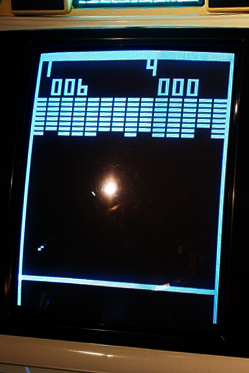

一方、エポック社の開発部は、このブームを敏腕プレイヤーに群がるゲームセンターのギャラリーから感じ取っていたという。そのころのエポック社にはアメリカのATARI社が開発した、家庭用『BREAKOUT』のデバイスが届いていた。

そこにはブロックくずし以外にも、すべてに直線的な『テレビ野球ゲーム』に比べて美しい放物線を描くボールゲームが収められており、その技術力に開発陣も舌を巻いたそうである。

こうして1979年4月には任天堂が『ブロック崩し』を、同年5月にはエポック社が『テレビブロック』を発売する。

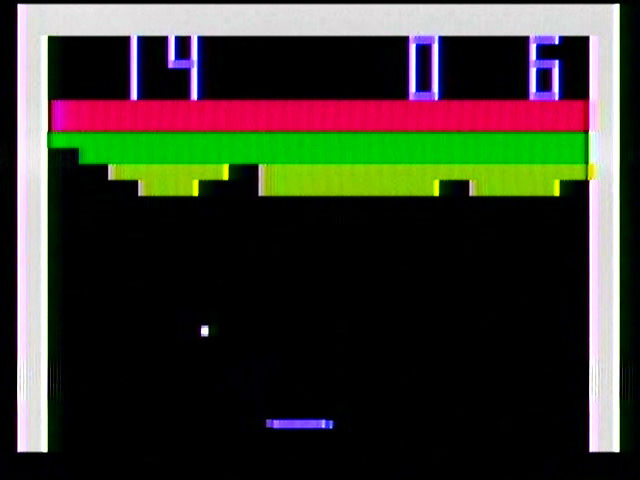

任天堂機はボールがブロックを突き抜ける爽快感の高い“ブロックスルー”や一度だけミスを救ってくれる“ブロックセイブ”、事実上フリーボール制の“ブロックキラー”など、本家のブロック崩しゲームが苦手な人々でも楽しめるバリエーションを用意。日本人好みの淡い色彩も目を惹いた。

一方、エポック社の『テレビブロック』は、本家ATARI社が開発した完成度の高いブロックくずしゲームと、ボールを弾ませて打つといった新機軸の“バスケット”や“ピンボール”ゲームを複数搭載し、他機種との差別化を図った。

6列128個のブロックを、ボールとラケットで崩していく“ブロックくずし”。端を集中的に狙って、できるだけ小さな穴を開けるのが定石。その穴を通ってボールがブロック背面に抜けるとパーティーの始まりだ。オーバードライブするスコア表示と、集中豪雨のように鳴り響く得点サウンドが超快感に。

自分の分身を感じる新たなゲーム

“ブロックくずし”のゲーム機は、1979年の玩具商戦を賑わせ、玩具専門誌の統計によれば、主要百貨店や玩具専門店での売上高ベスト10に入る健闘をみせた。だが、販売数的にはもうひと息といったところに終わった。

当時小学生だった筆者の実体験から言わせてもらえば、現在のように中古品を扱うゲームショップなど存在しない時代において、1万円以上するテレビゲーム機は贅沢品であり、かつテレビの周りに置かれることから、否が応でも目立つ存在だった。そのため、すでにボールゲーム機を買ってしまった家庭では、「もったいないからいくつも買ってはならない」と親(とくに母親)に諭されるような代物だった。

とはいえ、筆者が当時、レーシングゲーム機やブロックくずしゲームを買おうとしなかった理由の本質は、別なところにあったように思う。

ボールゲームの中で縦軸に沿って動いていたラケットが、『テレビ野球ゲーム』や『ブロック崩し』ではプレイヤーの手前側に配置された瞬間から、筆者はゲームプレイにおける即時応答性が飛躍的に高まったことを感じるようになった。当時はうまく言葉にできなかったが、おそらくそのポジションに、自分の分身の影を見始めたのだと思う。

もっと何かができるはずなんだ。たとえば自分が主体的に動けるような、自由に跳んではねて遊べるような。これからテレビゲームはもっとすごくなる。だったら、そのすごいものが発売されるまで、ねだったり買ったりすることは止めておこう、と心の底で誓ったのである。

そんな欲望を満たし、そしてケタ違いの中毒性を持つビデオゲームが、喫茶店や繁華街に登場していたことを、年少の筆者はまだ知らなかった。1979年4月、日本の喫茶店や繁華街はインベーダーゲームの爆発的人気に覆われていた。

すでに“ブロックくずし”ゲームは見向きもされぬほど色褪せていたのである。(了)

どれがいちばんお得? 一体型とカセット方式ゲーム機

国産機で、ハードとソフトを切り離した、いわゆるカセット方式のテレビゲーム機が登場したのは1977年後半のこと。

しかし、半導体メーカーから出ていたゲームLSIにソフトを頼っていたため、けっきょくどの機種も同じようなゲームでか遊べなかった。『スタントサイクル』。アクセルをふかして加速度をつけ、最下段のバスを一気に飛び越えるゲーム。 画面の『スタントサイクル』は、バンダイとタカトクトイスからはカセット方式で、トミーからはハードとソフト一体型である『TV-FUN901』、『TV-FUN902』に収録されて、それぞれ発売された。

TV-FUN902。『スタントサイクル』と『カーレース』が楽しめる一体型機。9800円。 ビデオカセッティ・ロックは、国産初のカセット方式テレビゲーム機。本体は9800円だが、『スタントライダー』(スタントサイクル)のカセットはなんと13800円もした。 アドオン5000は、バンダイが1978年に19800円で発売。『スタントサイクル』カセットは4800円。使用しないボタンも多数ある。

【次回ダイジェスト】インベーダーゲームを家庭へ~本格的マイコンゲーム機の登場

インベーダーゲーム登場! コンピューターの利点を最大限に引き出した超人気作を、非力な家庭用ゲーム機に移植するための手段はあるのか? そこにはさまざまな失敗と挫折があった。

ついにCPUやメモリーを搭載した本格的なコンピューター仕様のゲーム機が登場するも、価格と言う高い壁が立ちふさがる。そしてハンディゲームの誕生。安価で小さな商品に主役を奪われ、各社はテレビゲームの市場から続々と撤退していくのであった。

参考文献:

茂木健一郎『ひらめきの導火線』(PHP研究所・2008年)

安川一『ビデオゲーム経験の構造』(至文堂刊『現代のエスプリ』312号・1993年)

渋谷洋一『BINARY ANALYSIS』(日本ソフトバンク刊『BEEP!メガドライブ』・1991年2月号)

すがやみつる『ゲームセンターあらし』(小学館刊『コロコロコミック』No.9・1978年)

【あわせて読みたい】

1977年には約100種類のゲーム機が発売されていた~ボールゲームをめぐる狂想曲──ファミコン以前のテレビゲーム機の系譜を語ろう『ロード・トゥ・ファミコン』第2回はその孤高に輝く星座のようだったODYSSEYの少しあとの時代に、驚くほどの勢いで咲き乱れたボールゲーム機について見ていこう。