もはや人気の発火点はテレビではない

ただこのアニメ製作委員会は「地の時代」から「風の時代」をそのままトレースするような地殻変動のさなかにある。

そもそもテレビアニメと言いながら、その人気の発火点はテレビ放送ではなく、もともとのマンガですでに数万人の購入ユーザーができあがっていたり、SNSや話題になった商品化、またはデジタルゲームによって人気が高騰するといった事例も散見される。

「テレビ」が恒星のように最初に光を作り出す(その作品を好きなユーザーが何万人、何十万人と生み出される)という時代であれば印税もロイヤリティもアニメ委員会に還元するのは当然な話だったが、それは過去の話でしかない。いまや視聴者を増やす主役はテレビではなくなっている。

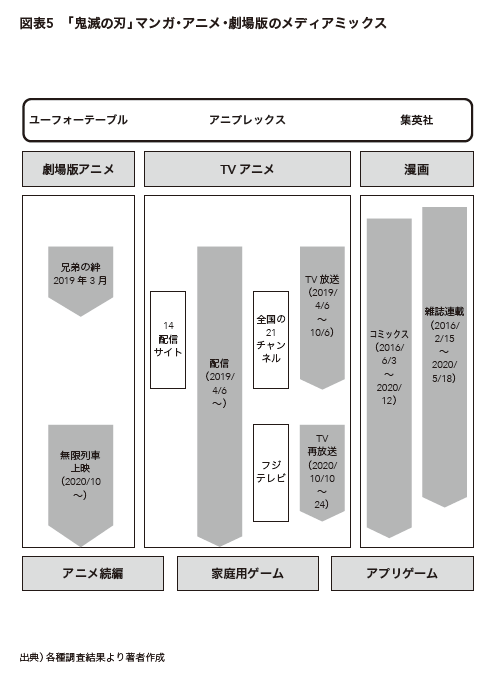

それが顕著になった事例が2019年4月~9月で放送・配信された『鬼滅の刃』である。このアニメ作品の勝因の一つには、これまでのテレビアニメにはなかった流通戦略が寄与している。そこにこそ、今後のアニメ製作委員会の在り方が表れているといえよう。

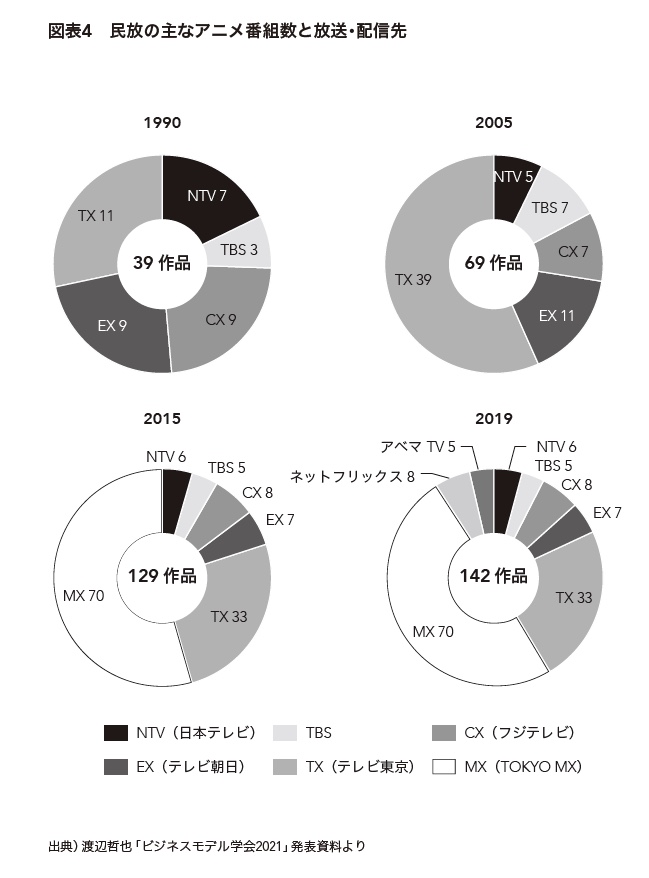

そもそもアニメはどこで流れているのか?ここ20年、テレビアニメがどの局で放送されているかの推移(図表4)をみてみれば、もう「アニメが流れる場所」が大きく変化していることが分かる。

1990年から2005年にかけてはよく知られている通りテレビ東京が『エヴァンゲリオン』『ポケモン』といったタイトルでアニメ枠を解放していったようにアニメ放送の中心局となった。ほかのキー局と違い、全国放送ではなく限られた地域であるがゆえに放送関連費(3か月アニメ放送のために枠を抑える費用&その枠のCM枠料金)もおさえられるメリットも大きかっただろう。

2015年から半分以上のシェアをとる東京MXは首都圏のみの放送局でテレビ東京以上にそうした放送関連費がおさえられる。「テレビアニメ」と一般に知られているイメージとは大きく異なるのではないだろうか?

皆がイメージするのは日テレやフジテレビにのって日本全都道府県に届けられる国民アニメだが、そうしたアニメは『サザエさん』『ドラえもん』など一部の長期アニメに限られる。

もはや年間数百本になるアニメの5割が東京MX、2割がテレビ東京で、いわゆるフジ・日テレ・TBS・テレ朝の4大キー局のアニメは全部あわせても全アニメの2割強といった状況である。

ほとんどの1本2-3億円で作られるアニメ作品にとっては、たとえそれが200~300万世帯に届けられる全国放送局だとしても、そのために数千万円は要される波代(その30分枠をおさえる電波料)やCM枠代(番組の合間にかけられるCM料)の負担と、②で指摘したような局印税といったキー局の印税部分を含めると、採算が合わない。

そこで日本全国にネットワークがない「弱い」放送局としてのテレビ東京やMX、BSといった第二の選択肢が有力になってくる。それらは数十万世帯に向けた放送としてユーザーは限られるが、波代や枠代は圧倒的に安く、局印税もとらないケースも多い。そして、録画を駆使して、深夜でも作品に張り付いてくれる青年・壮年のアニメファンがターゲットとして考えると、それでも十分に人気を博せるのである。

テレビ局は1960-70年代に各社で熾烈なネットワーク競争があり、地方局をすべて東京のキー局の傘下におさめていく時代があった。

「日本全国どこまでネットワークを広げられるか」「ひろげた全世帯数で競争し、いかに高額なCM料金を担保できるか」という、かつて読売新聞と朝日新聞が1000万部構想として歩んできた道のりと同じ形跡をたどった。そのおかげもあって誰もがテレビコンテンツを同時間に視聴できるようになったが、その(日本限定ではあるが)ユニバーサリティがゆえに「重くなっている」のも抱え込んでしまった負の部分といえよう。

1兆円に到達する『鬼滅の刃』経済圏の戦略

『鬼滅の刃』でアニプレックスはこの「テレビアニメ」の矛盾を突き破り、2019年4月のテレビ放送に向けて全国21チャンネルでの同時配信に踏み切った。アニメの新しい流通戦略である。

出資社も絞っており、ソニーグループでアニメプロデュースを手掛けるアニプレックスと、アニメ制作(アニメを実際に手を動かして作る)ユーフォテーブルと、マンガ出版としての集英社の3社のみ。委員会には広告代理店もテレビ局も入れていないため、どこかのテレビ局1社とその系列の地方ネットワークに制限されることもない。

その代わりに、各局の3か月の1枠のスペース代とそこに流れるCM枠の費用を負担しなければならない(テレビ局や代理店が出資社に入っているとこの費用をそれらの会社が自社スペースということで負担・買い上げてくれるケースが多い)。

さらにはこれをテレビ放送に限らず、インターネット配信であるアベマTVからdTV、アマゾンプライム、フールーなどおよそ14の配信サイトにも流していった。テレビ局も配信サイトも自社だけに「限定」してくれるのであれば、お金を出してこの放送・配信権利料を「買いに来てくれる」が、どこにでも流れているアニメに対して、ほとんどそうした費用はつかなかったといってよいだろう。アニプレックスは「放送・配信はお金を稼ぐところではなく、なるべく面を広くとってユーザーに認知してもらうためのもの」と割り切ったのである。

1年間で大好評を博したあとに、2020年10月にフジテレビが劇場版公開にあわせて再放送を行うことになる。すでに大人気となっていた鬼滅の刃だけに、ここはフジテレビがお金を出して「フジテレビのみで放送する権利」を獲得する。

ただ異例なのは、アマゾンプライムにチャネルをまわせば、そこで『鬼滅の刃』は見れる状況下にありながら、大手テレビ局がお金を出したということである。すでに1年以上前に放送がされたものの再放送であり、なおかつ配信サイトにアーカイブもあるのでいつでも見れる。そんな作品にお金をかけて放送権を取りに行くなど、以前のテレビ局であれば考えられなかったことだ。

だが幸いにも、テレビ放送は「ライブ」としての機能を果たした。この時、このタイミングに皆が同時に視聴できるメディアというと確かにフジテレビしかなかった。もしアマゾンプライムや他の配信サイトで同じ鬼滅のアニメを視聴しても、その「場所」「時間」で他の全国の視聴者が同じものをみているという息遣いは聞こえてこない。

フジテレビでの鬼滅の「“再”放送」である2020年10月10日(土)夜20時からの第1話は、結果として世帯視聴率(総合視聴率)20%を超えることになる。これは「生放送!!半沢直樹の恩返し」(2020年9月6日TBS)、「ゆく年くる年」(2020年12月31日NHK総合)とほとんど変わらない視聴率であった。

テレビはもはや貴重な映像の初出しプラットフォームではなく、ツイッターを片手にライブを楽しむアーカイブプラットフォームになっていくのではという未来を予見したような事件であった。テレビがユーザーベースという光を作り出す恒星ではなく、すでにそれが他のメディアで行われたあとに、その残光を使って惑星のように周辺で拡張させる「従属的な役割」になった瞬間である。

こうして「(短期的な)収益最大化」よりも「視聴の最大化」に振り切ったアニプレックスの新しい流通戦略は当たった。その大ヒットについてはもはや語る必要もないだろう。鬼滅の作品としての成長のプロセスについては後述するが、ここではアニメ製作委員会の考え方が25年ぶりに変わる転換点となったマーケティング戦略についてのみ言及する。

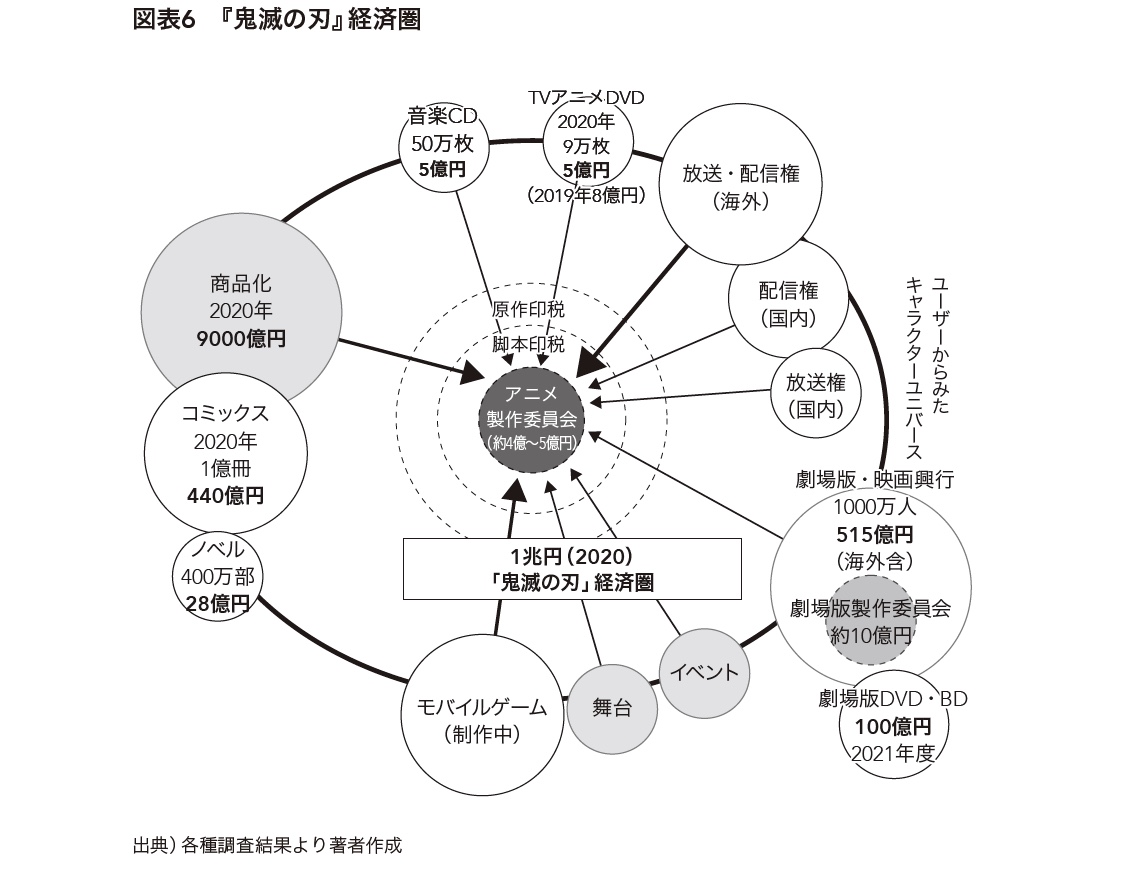

その成果として『鬼滅の刃』の経済圏を想定すると図表6のようになる。

コミックスはアニメ化前の2018年11月末で累計3百万部、アニメの放送・配信が終わった19年11月末で2500万部と2019年いっぱいで約100億円のコミックス収入があった。それがコロナ化でのブームがおきると20年11月末には1.25億部とほぼ前年比の5倍売上となり、これは2020年だけで440億円のコミックス収入が積みあがったことになる。ノベル(小説)も19年末の80万部から20年末で500万部と、28億円の収入が生まれている。

LiSAによる主題歌「紅蓮華」のCDは19年7月に発売され、19年いっぱいで27万枚3億円売上だったが、20年になってからさらに伸びて累計76万枚、つまり5億円が追加収入となった。

テレビアニメのDVD・BDは19年に発売された第6巻までで12.5万枚と売上8億円だったが、20年の追加5巻では8.7万枚、5億円の売上が計上されている。映画版の興行収入が515億円となり、その映画版のDVD・BDは150万枚を超える記録的な販売数で2021年の収入になるが100億円超がそこに追加される。

このようにして、放送や配信をリーチに徹底して収益を捨てていたとしても、総額でいうと2020年で1兆円規模の経済圏が形成されており、そのうちのロイヤリティとしてかなりの金額がアニメ制作の3社に還元される。

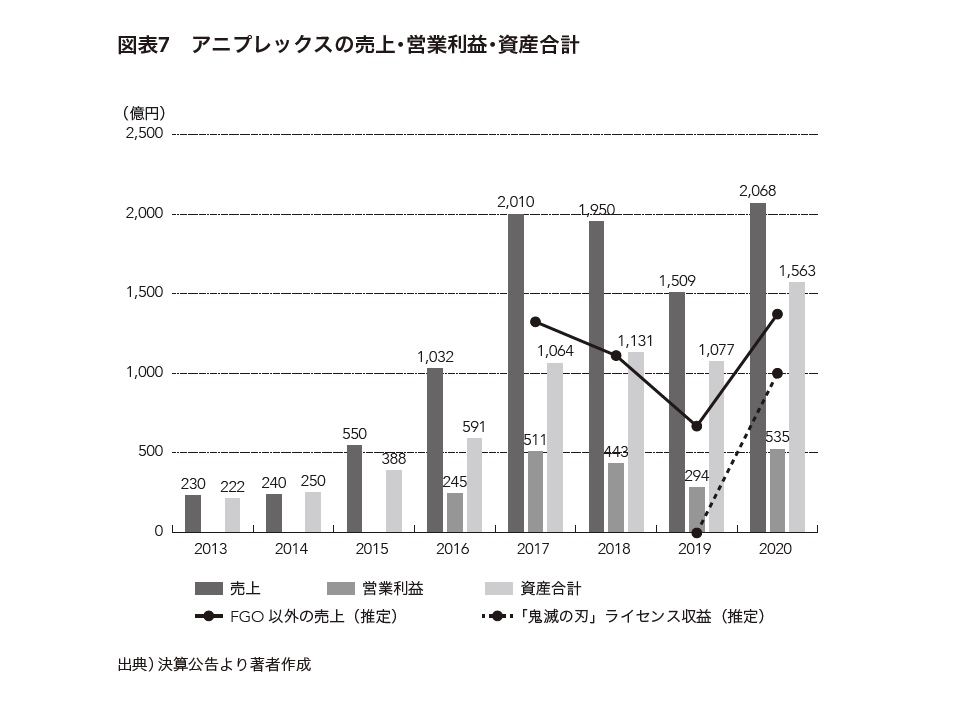

アニプレックスの法人としての収益は図表7のとおり、2020年3月期で1509億の売上が2021年3月期に2068億円、もともとモバイルアプリゲームFGO(Fateグランドオーダー)の収入で2015年度の売上200億から2018年度に約2000億規模にもちあがった分が非常に大きいが、6年目となるその減少トレンドも見込むと、『鬼滅の刃」関連で1000億円程度の増収があったと考えられるのが2020年度である。

大ブームとなった『妖怪ウォッチ』が2014年度にバンダイナムコHDに552億の売上をもたらし、レベルファイブの売上を200億円超まで引き上げている。この経済圏が合計2000億円の商品化収入であったことから逆算すると【※】、2020年の鬼滅の経済圏が合計1兆円規模、アニプレックスへの還元売上が1000億円という想定に違和感はない。

※「『妖怪ウォッチ』商品市場規模が2000億円を突破! 妖怪メダルを中心に関連商品が大ヒット」2015年4月7日< https://www.famitsu.com/news/201504/07076126.html>

これが2億~3億円といったアニメ製作委員会の出資で叶えうる、およそ最高峰の期待収益と言えるだろう。まさにIP(知的財産)創出のジャパニーズドリームであり、アニメ業界のみならずすべからくエンタメ産業のプレイヤーが目指している到達点である【※】。

※ IPとはIntellectual Property(知的財産権)の略称である。キャラクター商品をビジネスの根幹にする企業にとっては、いかに自社が作ったキャラクター・世界がIPとして権利化し、ライセンス収入を得られるほどに人気度がでるかどうかに事業の存続を賭けている。

売れる商品は流通を選ばない

鬼滅に代表されるアニメの新しいメディア流通戦略は、一言でいうと「脱テレビ」である。

1963年のTBS放送鉄腕アトムから始まった「テレビアニメ」は、1995年のエヴァンゲリオンよりアニメ製作委員会方式として進化しながらも、2000年代に入ると衰退が予想されていた。

だが2000年代も出版や新聞ほどにはテレビが凋落をみせず、またソフトバンクやライブドア、楽天が目論んだ買収やメディアと通信の統合の波も乗り切ったテレビ局が古い構造を温存したことによって、そこから20 年以上も残り続けたのが「テレビアニメ業界」なのである。

だが、果たして、今の2021年でも、「テレビ放送」が作品を最も輝かせている恒星だといえるだろうか? テレビ局は、原作を創り出した立場として、(1960〜80年代は間違いなくテレビ局の製作費によってアニメが成り立ってきたことは事実だが)印税収入を得るだけの視聴・ファンを創り出していると言えるだろうか?

複数のアニメ製作委員会の実態をみるに、現状作品のストーリーをどんどん展開し、ファンの数を積み上げているのは「放送」であるケースはむしろ稀で、「配信」であったり、「電子書籍」であったり、「アプリゲーム」であったり、ほかのチャネルのほうが大きな役割を果たしている。

むしろ数年に1回しかできないテレビアニメ放送はすでに出来上がったストーリーの後追いをし、実際の作品としての世界観の展開はアプリゲームの中で、となっている作品も少なくない。そうした中でいつまでも原作・テレビアニメ委員会が恒星として印税を引っ張り続け、そこからライセンスインをしたアプリゲームや海外配信大手がライセンス料を支払い続けているという、数十年来の慣習に従った委員会構成は今後そう長くは続かないだろう。

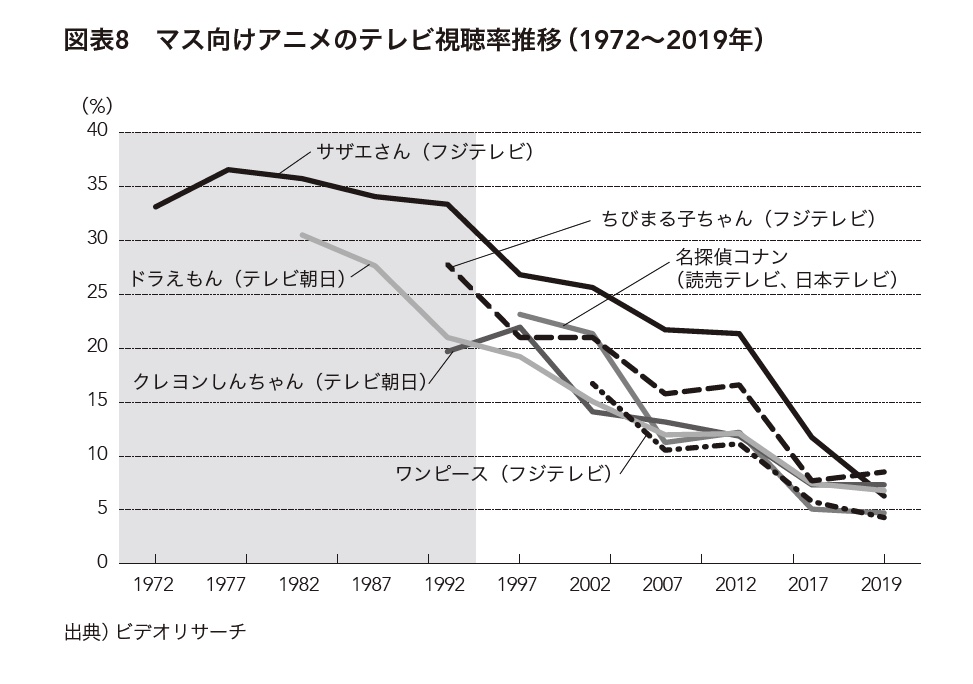

代表的な「テレビアニメ」の視聴率は図表8のように急落している。1970年代は視聴率10%を切れば失敗と言われ、アニメ作品は途中でも打ち切りされた時代である。

『ドラえもん』も1973年から日テレで放送されたバージョンは26回、約半年で打ち切りとなり(3か月で主役のドラえもんの声優すら変わっている)、そこから雑誌小学1年生やコミックスが大人気となり、新たにテレビ朝日とシンエイ動画で新たに始まった1979年版が現在まで続くシリーズとなっている。

だが「国民的アニメ」といわれたサザエさんも凋落はなはだしい。トップタイトルでも2000年代に入ると20%を超えることは珍しくなり、2010年代はさらに凋落して5%前後にはりついているものがほとんどなのだ。アニメが日本を代表する商品としてうたわれていながら、いったいこの視聴率との乖離は何なのだろうか。

これはいわば、1960~70年代の家電メーカーの競争のようなものだ。

パナソニックはパナソニックの代理店のみで取り扱い、日立は日立の代理店のみで製品を取り扱い、ユーザーはわざわざその専門店を探し、その商品を訪ねて買いに行く時代が昔はあった。放送局が買い上げたアニメは当然ながらその放送局の系列でしか放送はされない。日テレならば読売テレビや中京テレビ、TBSならば毎日放送と中部日本放送といった具合に全国の地方放送局はすべて系列につながっている「専業販売代理店」である。

いまやユーザーは必要な商品は、どこでも手近なチャネルで手に入れる時代になったが、テレビの世界ではこうしたメーカー・卸・小売の流通大改革が起きずに1970年代体制が保全され、いまも大半はユーザーが番組表をみながら目的買いでそのチャンネルを訪れるか録画しなくては視聴できない状態なのである。

50年前はこれが勝ちパターンだったのだ。テレビという箱はあるけれど、流通網としての放送局プラットフォームができあがっていないため、エンタメの少ない地方在住者は「テレビ番組」を求めた。どこよりもネットワーク構築の早かったTBS、それに追従するフジテレビが、全国隅々まで配達される読売新聞と同様に誰もが歓迎して視聴するコンテンツとなった【※】。

※ 境政郎『そして、フジネットワークは生まれた』扶桑社2020

だが流通革命のダイエーが不動産負債で倒産したように、「日本中にいきわたらせること」が最優先の価値ではなくなった。むしろそのネットワークを維持するためのコストが放送にのっかっていると思うと、魅力的なコンテンツはその放送局を選ぶことがなくなってくる。

ユーザーからしても、配信でネットフリックスでもアマゾンでもボタン一つで「呼び出す」時代に入り、時間別の番組枠とチャンネルの制約はあまりに時代錯誤である。この時代錯誤に挑戦状を突きつけ、明確に勝ち星を拾ったのが前述の『鬼滅の刃』なのである。

アップルのiPhoneはドコモ、KDDI、ソフトバンクといった通信キャリアに囚われることも、専門店、量販店、自社ECといった販売チャネルに囚われることもなく、ひたすらに売れていく。売れる商品は流通を選ばない。

コンテンツ業界も同様である。アニメはアニメとしてのコンテンツの力でメディアを乗り換える地力をもっている。すでに「海外・配信」というネットフリックスによって、2020年には20本のアニメがほぼ1社独占の出資でつくられ、2021年はそれが40本になる予定と発表されている。フールーやビリビリといったほかの配信大手も出資を強めており、ここ数年で「テレビ局と作るアニメ」という構図は時代遅れのものになりつつある。

いまだ日本全国数百万人に視聴してもらえる強力なブランドをもっているテレビ局が、一出資社としてほかの出資社と同じように汗をかいてアニメ業界でのプレゼンスを守らなければいけない時代なのである。