副島氏が、出渕氏の絵から受けた影響とは?

──出渕さんだけではなくて、副島さんの絵についてもお聞きしたいんですけど。副島さんが自分の絵のスタイルを確立していったのは、どういったステップだったのでしょうか?

副島氏:

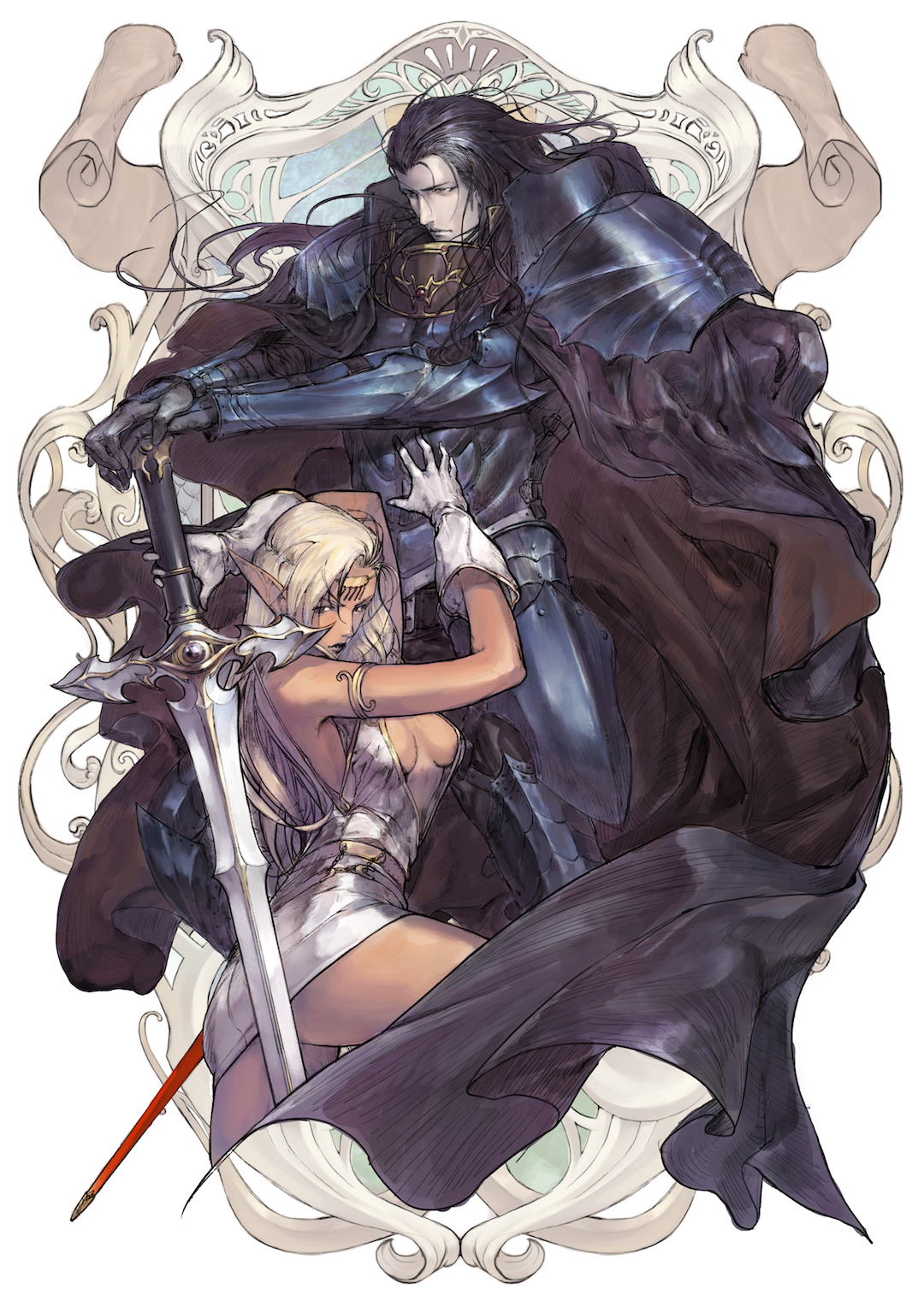

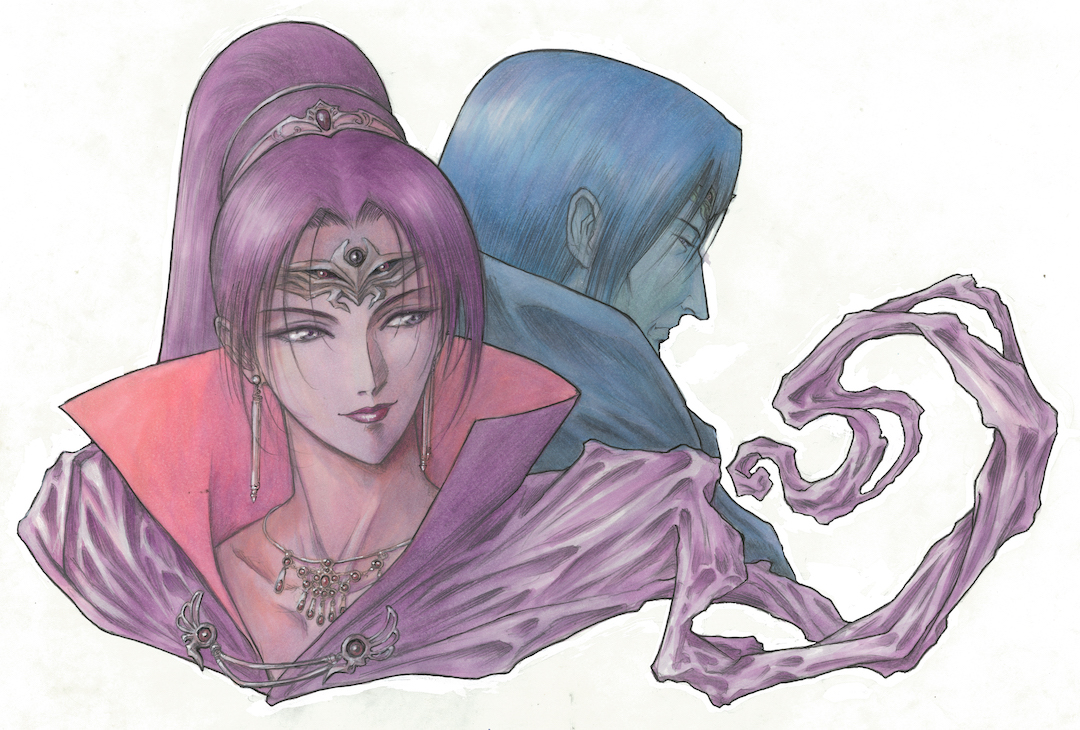

絵を描く人なら誰でも、好きな作品を真似して描くところから始めると思うんですけど、自分の場合はそれこそ『ロードス島戦記』の絵が好きで。

学生時代、仲間とテーブルトークRPGをやったこともあるので、その時に『ロードス島戦記』っぽいものを自分で描いたりとか。本当に出渕さんの絵や、美樹本晴彦さん【※】の画風に憧れて真似していました。

(画像はAmazon|新ロードス島戦記2 新生の魔帝国 (角川スニーカー文庫) Kindle版より)

出渕氏:

最初はみんな真似から入りますから。

副島氏:

ずっとそうやっているうちに会社員になって、金子一馬さんのアシスタントに入って、その絵に合わせて描くというのをやっていたので。だから自分の絵と言われても、って感じなんですけどね。

|

──でも『ペルソナ3』以降、世間からこれが副島さんの絵だよね、と認識されたわけじゃないですか。1つのカテゴリじゃないですけど、他の人から真似される何かになったと思うんですよ。

副島氏:

そうなんですか?

出渕氏:

そういうものですよ。いつのまにか真似される側になっているという。

副島氏:

出渕さんからの影響を受けて、今でもやっているのは、黒目と白目をまたいでハイライトを入れるっていう。あれをやると眼球の球体感が出るんですよ。それは今でもそのままですね。

出渕氏:

はいはい、やってました。でも自分は最近やってないんですよ、逆に(笑)。

副島氏:

そういうのも含めて、今でも当時のもので構成されたまま、みたいなところはありますね。

出渕氏:

会社を辞めてフリーランスになろうと考えたことは?

副島氏:

そんな甘い世界ではないと、今でもずっと思っていますね。

──ゲームの場合、黎明期の方は自分で会社を立ち上げたりするのも含めて、フリー志向の方が多いと思うんですけど、副島さんぐらいの世代だと、会社員としてクリエイターをやっているという方が増えてきていますね。

副島氏:

単純に、不況になって辞めるに辞められないっていう話じゃないかと思うんですけど(笑)。僕らはロスジェネ世代なんて言われてる、団塊ジュニアの世代ですから。

|

ただ、こうして40歳を過ぎると、なるべく長く仕事をしたいなぁと思うんですけど、出渕さんのように長くお仕事を続けるには、どうしたほうがいいんでしょうか?

出渕氏:

若い頃からあんまり徹夜はしないようにしようという主義だったのは確かです。

あと、これを言うと不遜に思われるかもしれないですけど、面白いと思ったこと以外はやらないようにしよう、というのはありますね。逆に言うと、来た仕事の中で面白いところを見つけて、面白がってやれればいいな、というのはあるんですけど。

副島氏:

もし仮に、面白くない仕事をするとどうなってしまうんですか?

出渕氏:

あんまり達成感がないというか、ワクワクできないですね。結果自分でも納得できないことになってしまうというか。デザインというのは、世界観を作ることでもあると思っているので。

特にロボットは言葉を話さないじゃないですか。ロボットがただそこにいて、それが動くことで、この世界はこういう世界なんだというのを、視聴者なり観客なりにビジュアルで伝えることのできる仕事だと思っているんです。

|

もちろんキャラクターもそうで、衣装だとか髪型だとか、こういう種族がいるだとかってところで、見ている側にこういう世界なんだと感じてもらえる。それが魅力的であればあるほど、その作品の世界観をより強いものにしていくことができると思っているんです。

文章で世界を語ることも大事だと思っているんですけど、ビジュアルで見ている側にいろんな連想をさせて、妄想を引き立てて、自分もこういうことをやってみたい、こういうものを見てみたいと思わせる力を持てるのが、デザイナーの特権だと思いますね。

副島氏:

そうですよね。ファーストインプレッションにすごく関わっているところでもありますし。

出渕氏:

逆に言うと自分は、作品が良い形になるためだったら、別に自分がやらなくてもいいと思うんですよ。自分にはこういうものを上手く描けないけど、知り合いのこの人はこういうものが得意だという時には、そこはこの人に任せたいと思うので。

そういったことをある程度ジャッジさせてもらえるような立場を承認してもらいたいとこがあるんです。言ってみればデザイン関係のディレクションですよね。

|

作品全部を自分の色で染めようとしても、それはあんまり上手くいかないと思うんですよ。

むしろ役者さんを配するような形で、デザインの中でもスタッフワークをしていくのがいいんじゃないかと思うほうなので。だから自分で監督をやった作品では、あえて自分では描かないようにしているんですよ。

副島氏:

そうなんですか?

出渕氏:

「出渕さんが自分で描けばいいじゃないですか」と言われることもあるんですけど、参加している人たちのスキルを最大限に引き出すのが、監督の仕事だと思っているので。

もともとデザイナー出身であるがゆえに、あんまり美味しいトコ取りみたいなことをしてはイカンなと。

副島氏:

美味しいところをあえてやらないんですか?

出渕氏:

『宇宙戦艦ヤマト2199』【※】の監督をやっても、ヤマトのデザインはやらなかったですから。

ガミラスのほうはちょっとやりましたけど、それも形としての指標というか、自分としてはこういうふうに思っているという方向性をデザインで示しただけで、あとは他の人に任せましたね。

(画像は宇宙戦艦ヤマト2199|ストーリーより)

副島氏:

それはご自分でやるよりも、それに特化されている方がやるほうがより良いものになると思うのでしょうか? それとも多人数のセンスが入っていたほうが、作品がより豊かになると思うからなのでしょうか?

出渕氏:

どちらかというと前者ですね。多人数がいれば豊かになるとは思うんですけど、でも司令塔は必要なわけですよ。目指しているのはココですって。

|

ただ、目指しているものを示すのが絵描きの場合は、「だったら自分で描けばいいじゃん」って言われてしまうんだけど、そうじゃなくてみんなの力が必要なんだよと。本当に、人によって得意分野があると思うし、やはりアニメは共同作業なので皆のモチベーションを上げてくようにすべきじゃないかと。

アニメのセル画と背景には、もともと違和感がある

副島氏:

アニメの世界からゲーム会社に来られる方って、あまり見たことがないんですよ。CG会社さんのほうではけっこう、ゲームと映画で行き来があったりするんですけど。

|

同じ絵を仕事にされているところで、アニメとゲームでは文化的な違いがあるのかなって。

出渕氏:

僕自身はアニメーターじゃないので、間違ったことを言ってしまうかもしれないんですけど、アニメーターの人はやっぱり自分で絵を動かしたいと思うんですよね。

副島氏:

あっ、それはそうなのかなと思っていました。

出渕氏:

アニメ業界でキャラクターデザインを任せられる人は、アニメーターとしても腕のある人が多いので。デザインだけというよりは、動く映像作品をやりたいと思うんじゃないですかねぇ。

|

逆にライトノベルの挿絵を描いているイラストレーターの方なんかは、ゲーム業界に行きたいと思うんじゃないですか?

副島氏:

そうですね、それはあります。

出渕氏:

逆にそういうラノベの挿絵を描いているような人たちが、アニメをやりたい、自分で動かしたいってアニメ会社に来るという話も、ほぼ聞きませんから。

副島氏:

そうですよね。アニメをやりたい人は、最初からそっちの業界に一直線で行く感じがありますね。

|

出渕氏:

そこはだから止め絵で見せていくような文化と、動かしてナンボみたいな文化との違いなんでしょうかね。

──出渕さんから見て、ゲーム系のデザインならではの特徴というのはあるんですか?

出渕氏:

まず情報量が多いですよね。アニメーションの場合はさっきもお話ししたように、この情報量では手描きでは動かせません、という話になっちゃうんですよ。

だからオールCGでアニメを作ることが進んでいくと、そのキャラクターデザインでは情報量が多いゲーム的なものが増えていくんじゃないかと思います。

副島氏:

僕らが作っているゲームも、ゲームの中ではポリゴンで動かすんですけど、ここ一番でキャラクターに演技をしてもらいたい時にはCGでは表現できないので、これまではアニメーションの会社にお願いしていたんです。

|

でも技術的には、それも少しずつ変わってくるのかなって。人間のキャラクターをCGでやるのはゲーム会社でも課題でしたし、アニメーション作品でもキャラクターまではなかなかできなかったと思うんですけど、最近はいろいろと進化してきましたよね。

出渕氏:

最近だとオールCGでも、ポリゴン・ピクチュアズ【※1】とかサンジゲン【※2】とかが、アニメ的なキャラクターにチャレンジしてそれなりの成果を出していると思うんですよ。デジタルでやっているぶんだけおそらく、背景とのなじみも良いんですよね。

(画像は「シドニアの騎士」公式サイトのスクリーンショット)

一時期、アニメーションの中でメカだけをCGでやろうという流れがあって。3DCG質感のメカが2Dのセル画の中に入ってきた時に、僕なんかは違和感というか異物感があったんですけど、その反面、たぶんこれが普通になっていくんだろうなという思いもあったんですね。

僕らは昔のアニメーション作品を見てきているから、そこに3DCGの質感を持ったメカが出てきたら「エッ!」と思っちゃうけど、これを初めて見た子どもたちはおそらく、普通のものとして受け止めるんだろうなと。

(画像はオリジナルアニメーション「ID-0」公式サイトのスクリーンショット)

アニメーション作品はもともとセル画と背景、つまりキャラクターの絵と背景の絵で構成されているんですけど、じつはその2つというのはぜんぜん違う絵なんですよね。

キャラクターは完全に2次元で陰影もパキッとした塗り分けなんだけど、背景は絵画的な手法で立体的に描かれていたりするわけですよ。影のつけ方も背景はリアルに影が落ちてるんだけど、キャラのほうは記号的にアゴ影がついてたりとか。

|

そうやってじつはぜんぜん違うものなのに、僕らは「アニメーションってこういうものだ」と馴染んで普通に見ているわけで。

そこに3DCGが入ってきたら、守旧派の僕たちは違和感を覚えるかもしれないけど、じつはそもそも異物と異物の出会いでアニメーションが構成されていることを、見落としてはいけないんです。

副島氏:

セル画がそもそもそういうものだったと。

出渕氏:

そうなんですよ。でも、その背景とセル画の違いのおかげで逆に、キャラが立ってくれる効果もあるんです。

もしも背景と同じようなタッチだと背景に溶け込んじゃって、キャラがパッと入ってこなくなる。見るほうが情報を追いかけるのに疲れてしまうんです。

──今の出渕さんのお話もそうなんですが、アニメ業界についての本を読むと“情報量”という単語がけっこうな頻度で出てくるんです。でも“情報量”って、ゲームの世界ではあんまり出てこないですよね?

副島氏:

アニメーションの世界で言うような意味では出てこないですね。

ゲームの情報量の場合、最初はファミコンのドット絵から始まっていて、だんだんと使える色数と解像度が増えてきて、最終的には今みたいなハイエンドCGになっているんですけど、そういった情報量で埋め尽くすことのスゴさを競う、みたいなところがあって。

|

最近……というか、少し前からだと思うんですけど、情報量で埋め尽くすことのスゴさみたいなものがようやく落ち着いて、引き算のデザインを始めたところがあると思います。

出渕氏:

最近のゲームじゃなくて昔のゲームなんですけど、なんでこんなに各部のパーツを強調する絵になっているのかと思っていたんです。

|

当時はドット絵なので、小さいドット絵になってもそのデザインを立てるように、デザインの段階で強調しておく必要があるのかなと。たとえば『ストII』の春麗のデザインなんて、イラストだと腕輪がやたら大きくて気になっていたら、それがドット絵になった時にはちょうどよくて。

副島氏:

そうなんです。洋服の端がぶっとい金色で縁取りされたりしているのも、当時の解像度ではそれぐらいないと表現しきれないという理由ですね。最初の頃の制約が、アニメーション以上に大きかったんだと思うんですけど。

ただ一方で、これまでのゲームのビジュアルは“ゲームっぽいデザイン”という面白い文化を作ってしまったような気もするんですね。

|

デザインの為のデザインというか、荒唐無稽なビジュアルとか衣装なんですけど、今ではポップカルチャーにまで影響を与えているように思えます。

もちろん実際のゲームに出てくるキャラクターのデザインは、ユニットとしてのバリエーションであるとか、アイデアのためだとかっていう明確な理由があるんですけど。

でも最近のゲームのようにシナリオが緻密になり、背景や周りのデザインも緻密になってくると、ゲームっぽいキャラクターデザインだけではちょっと無理があるのかな、という感じは受けますね。

ハリウッドから「真似しました」と言われた出渕氏の反応は?

副島氏:

今の大きなゲームメーカーは海外市場も意識しなければいけないんですけど、アトラスという会社はどちらかというと、海外のお客様を意識した作品づくりはしていなかったんです。

ところが、これは出渕さんをはじめとするアニメを作られている方の功績だと思うんですけど、北米やヨーロッパで、アニメーションに対する意識がどんどん変わってきているんです。

|

昔は本当に日本のアニメ好きみたいな人たちだけだったんですけど、今は『ドラゴンボール』や『ポケモン』を子どもの頃から普通に見ている人たちが、北米やヨーロッパでも非常に増えてきていて。

そのおかげで僕らが作っているゲームも、海外で以前と比べて多くの反響をいただけるようになってきたんです。そういった土壌を育てていただいたおかげで、アトラスは今でも日本のお客様にまっすぐ向き合った作品づくりができるんだと思います。

出渕氏:

アニメもそうですけど、海外向けを意識しちゃうと逆にスベるんですよね。

副島氏:

それはありますね。あまり意識しないほうがいいとは思います。

|

出渕氏:

そういう海外っぽいのが好きで、結果的にそうなったのならいいんですけど。狙ってやったものはだいたいスベっちゃう。

副島氏:

知らないのにやってもしょうがないですから。

──これは出渕さんにぜひ聞いてみたいんですけど、コンテンツ産業やクリエイティブで、日本の優位性ってどこにあると思います? そもそもあるんですか?

出渕氏:

もしあったとしても、だんだんなくなってきてますよ。

──もしあったとしたら、それはなんだったと思いますか?

出渕氏:

たとえば演出表現やアイディア、あとキャラクター性の部分で、斬新なところはあったと思うんですけど、今はハリウッドが参考にして実写に転用しちゃいますからね。しかもお金をかけて。

|

物量があまりにも違いすぎて、こういったところと戦争したら絶対にダメって感じじゃないですか。

副島氏:

ゲーム業界でも、日本の優位性というものは薄らいでいる気がしますね。僕らはドット絵の頃から家内制手工業みたいな形で発展してきたのに、海外ではたとえばハリウッドのCG会社からの流れみたいなものになっているので、そういう部分ではとてもじゃないですけど太刀打ちできないですよ。

|

出渕氏:

ハリウッド映画のデザインを見ていても、メカとか衣装とか、明らかに日本の影響を受けているなというのがあるんですよ。でも向こうはそれを、スゴいお金をかけて実際に形にしちゃうし、それがまたウケてますからね。

──出渕さんから見てこれは真似されたな、というのはたとえば?

出渕氏:

デザイナー本人から直接「真似しました」と言われたのは、『電撃戦隊チェンジマン』【※】の宇宙海賊ブーバですよね。そのものって言うよりは参考にした感じだと解釈しています。

※『電撃戦隊チェンジマン』

1985年〜1986年に放送されたTV特撮ドラマで、東映のスーパー戦隊シリーズ第9作。出渕氏がスーパー戦隊シリーズのキャラクターデザインを手がけたのは、本作が3作目となる。ちなみに宇宙海賊ブーバは、全宇宙の支配を目論む大星団ゴズマの銀河系方面軍司令官であるギルークの副官。

──あっ! プレデター【※】ですね。

(画像はAmazon|プレデター (特別編) [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray]より)

副島氏:

その時に出渕さんは、どういう反応をされたんですか?

出渕氏:

「自分はブーバを描く時に『スタートレック』のクリンゴン人を参考にした部分があるから、お互いさまですよ」と返答しました(笑)。

『機動戦士ガンダム』が、ロボットアニメを変えたものとは

──ファンタジーの話からずいぶん離れて、メカデザインなどの話もお聞きしているので、この機会にもう少し続けさせていただきますが。

ロボットアニメでは、ちょうど出渕さんがメカデザインのお仕事を始められた1970年代の後半から1980年代にかけて、ロボットアニメにもミリタリーの香りのするものや、リアリズムに寄った作品が出てきましたよね。あのへんの流れというか空気というのは、いったいどういうものだったのでしょうか?

出渕氏:

とにかく『機動戦士ガンダム』【※】が転機ではあったんですけど、それ以前にサンライズが作っていたものからも、その匂いは感じていましたよね。

(画像はAmazon|機動戦士ガンダムDVD-BOX 1 特典フィギュア付(完全初回限定生産) より)

1970年代というのは、『宇宙戦艦ヤマト』だとか『ルパン三世』だとか、スポ根物ですけど『あしたのジョー』とか『エースをねらえ!』とかで、アニメーションが漫画映画とかTVマンガから〈アニメ〉になった過渡期の時代なんですよ。

それ以前は、アニメは小学生が見るもので中学生になっても見ていると恥ずかしいというのものだったんですけど、そういう作品が出てきたことによって、中学や高校でも「これが面白いよね」と学校で話題になったりして。

その流れから、子ども向けのものと言われていたロボット物にも変化が出てきたんです。

副島氏:

『ガンダム』以前から、その兆しがあったんですね。

出渕氏:

たとえば富野喜幸(現・由悠季)監督の『勇者ライディーン』【※】は、ロボット物の中にオカルト的なものや神話的なファンタジー要素を入れ込もうとした野心作だったんですよ。TV局の方針の問題もあって、オカルト的な要素は途中で削られちゃうんですけど。

(画像はTFC CHARACTERS NET|アニメ作品|勇者ライディーンより)

その後、これも富野さんになっちゃいますけど、『無敵超人ザンボット3』【※】が衝撃的で。それまでのロボット物は、ロボットが戦って街が壊れても、そこで人が死んでいる描写は一切なかったわけですよ。

人が死ぬ描写であるとか、そこから出てくる怨嗟には、カメラを向けなかったんです。でも現実にロボットが現れたらどうなる? というのを突きつけたのが『ザンボット3』で。

(画像は 『無敵超人ザンボット3』40周年記念サイトより)

あれは衝撃的だったし、その延長線上で、宇宙国家間の争いを描いたのが『機動戦士ガンダム』ですから。その辺の俯瞰したリアリズムは富野さんの初監督作品である『海のトリトン』から一貫していましたよね。

あ、あと主人公の乗るロボット(ザンボエース)に初めて銃器を持たせたのも『ザンボット3』でしたから、そういう意味でもリアルロボットの走りかもしれない。

『ガンダム』のコロニー国家がある世界観というのも、発明だと思うんですよ。個人的には『ガンダム』の世界を代表するのはモビルスーツではなくて、スペースコロニーだと思っていますから。

副島氏:

敵が悪い宇宙人ではなく、同じ人間同士になった。

出渕氏:

そういうことですね。人間同士の争いから生まれるドラマを作っていくっていう。あれがやっぱり、いちばん大きな転機で。

|

あとはガンプラですよね。『ガンダム』って、毎回違うモビルスーツが出てきたわけではないので、すぐにガンプラのネタが尽きるんですけど、そこで「MSV(モビルスーツ・バリエーション)」というものを展開して、この機体は〇〇に特化していますとかいった形で、アニメには出てこないモビルスーツの種類を増やすことができたんです。

あれも「モビルスーツは兵器である」というベースがあるがゆえに、第二次世界大戦のドイツ軍が戦車の砲塔を取っ払って駆逐戦車にしたとか、それに近い形でアプローチできたところがあって。

ガンプラブームの7〜8年前に、タミヤのMM(ミリタリーミニチュア)シリーズ【※1】っていう、戦記ブームから派生した戦車模型のムーブメントがあったんです。その時に小学生だった子どもたちが高校生ぐらいになって、戦車模型で使われていた技法がガンプラに応用されているのを見て、「あれだろ、わかるわかる」って乗っかっていったって感じですかね。

(画像はTAMIYA SHOP ONLINE -タミヤ公式オンラインストア|1/35 ドイツ国防軍 戦車兵セット: スケールモデルより)

ちょっと上の世代には模型専門誌の『ホビージャパン』【※1】で展開して、小学生には『プラモ狂四郎』【※2】で仕掛けていって。それでアニメファンに対しては、『アニメック』や『アニメージュ』といった当時のアニメ誌で作品やスタッフの記事を特集して。

※1 『ホビージャパン』

ホビージャパン社から1969年に創刊され、現在まで続いている老舗模型雑誌。ガンプラの登場直後から、ミリタリー風の塗装やよりリアルなプロポーションへの改造記事などを掲載していた。そうした作例を紹介した1981年発行の別冊書籍『HOW TO BUILD GUNDAM』は、ガンプラブームの火付け役となっている。

※2 『プラモ狂四郎』

1982〜1986年に『コミックボンボン』で連載された、原作:クラフト団、作画:やまと虹一氏によるコミック。少年モデラーの京田四郎が、仮想空間で自作のガンプラをライバルたちと戦わせながら、モデラーとして成長を遂げていく。ガンプラブームの裾野を小学生にまで広げ、現在にまで続く人気コンテンツへと育てる役割を果たしていた。

──ということは、当時の『ガンダム』はオール年代的な感じだったんですか? もっと上の年齢がメインなのかなと思っていたんですが。

出渕氏:

ガンプラで小学生が入ってくると、ニュース的にはそちらのほうがパワフルなんですよ。

副島氏:

自分も小学生の頃に劇場版『ガンダム』を映画館まで見に行って、ガンプラも買っていましたけど、正直を言うと、なんで流行っているのかはよくわかってなかったです(笑)。

|

出渕氏:

そうやってガンプラブームが過熱して、新聞とかが採り上げて社会現象になると、知らなかった大人の人も「それって何?」ってなるし。『宇宙戦艦ヤマト』の時もそういうところがありましたしね。

映画館にファンが徹夜で並んだ、みたいなことが話題になって。あと大の大人が熱狂してるのを見ると、小さい子供は背伸びしたくて後について来てくれたりしますから。

副島氏:

新しいところだと『新世紀エヴァンゲリオン』【※】とか。『エヴァ』ももう、歴史の長い作品ですけれどね。

(画像はヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q 公式サイトより)

エポック・メイキングな作品とは、いったいどういうものなのか

出渕氏:

『エヴァ』は後半、作品的にも内面のほうに入っていくじゃないですか。あれがあったからサブカル的な人たちが騒いで、続くことができたと思うんですよ。

|

『エヴァ』が始まる前に庵野秀明君と話した時には、「綺麗に大団円で終わりたい」って言ってたんです。

副島氏:

大団円ですか。

出渕氏:

本当の意味でスカッとした王道のものをやりたいと言っていたんだけど、それがああいう形になっていって。でも、もし本当に大団円でキチンとキレイに終わっていたら、ここまで大ヒットしていなかったかもしれないです。

副島氏:

というと?

出渕氏:

『エヴァ』は後半の迷走している部分があるがゆえに、見る人がそこの部分を自分なりに膨らませようとしたり、解釈しようとしたりという行為が発生して。

|

そこで今までのアニメーションの文化とは違う、サブカル的な哲学や心理学の部分を含めた上でのムーブメントになっていったんだと思うんですよね。

副島氏:

『エヴァンゲリオン』以降、難解なアニメがたくさん出てきましたから。

出渕氏:

すいません、そのうちの1本は自分がやりました(笑)。

──逆に言うと『エヴァ』がああではなかったら、現在のように、難解な表現や人間心理の深いところにまで踏み込んだアニメが、ここまで許容されるという状況にはならなかった?

出渕氏:

そう思いますよ。たとえば『魔法少女まどか☆マギカ』【※】みたいな作品はできなかったかもしれないし、あるいは登場するのがもっと後になっていたかもしれないですよね。

(画像は魔法少女まどか☆マギカ公式サイトのスクリーンショット)

『エヴァンゲリオン』的な、という言い方がいいのかどうかわかりませんけど、そういうインナースペースに入っていくような作品が方法論としてありますよというのは、『エヴァ』がああいう形で結果を出して、1つの時代を切り拓いた上で可能になっているアプローチなんだろうなと。

その意味で『エヴァ』はもしかしたら、最後のエポックメイキングかもしれないですよね。

──なぜ『エヴァ』が最後だと考えているんですか?

出渕氏:

このあと新しい形のエポックって、なかなか成立しにくい状況になっていると思うんですよ。

自分の脳内でシミュレーションしてみた時に、ある程度のことはもうやりきってるな、というのがあって。新しいものというよりは、旧来のものをどうアップデートして見せるかというところで差分ができている感じなのかなと。

|

たとえば『まどか☆マギカ』なんかは、それまでの健全な魔法少女物に対するアンチとしての顔を持つことで、魅力が出たと思うんです。でもそれが『エヴァ』のような転機になったかといえば、個人的にはそこまでにはなっていないと思うし。

そういう意味では『君の名は。』も、興行成績や数字だけのことを言えばスゴいと思うんですけど、でもお話としてはむしろスタンダードな内容じゃないですか。

まさにスタンダードなものを見事にアップデートしてみせたというか。あの作品をきっかけに、これまでとはまったく違う地平線が切り拓かれていくという状況は、自分の中では見えてきにくいんですよね。

イカれた熱狂とか、そういった次元には至っていない。なんというか、上品な感じで消化されちゃってる感じかなあ。

逆にお聞きしますけど、『エヴァ』みたいに何か違う地平線が見えてくるような作品って、今後出てくると思います?

──エポックの定義について以前、ゲームクリエイターの方と議論したことがあって。そこでひとまず出た結論は、要するに既成概念を打ち砕くことであると。逆に言うと、既成概念がある程度醸造されるまではエポックは生まれないんじゃないか。

たとえば『ガンダム』であれば、ロボット物ってこうだよねという既成概念が成立してきて、それがあふれ出すタイミングで『ガンダム』が出てきて、その既成概念を打ち崩した。

そんなふうに既成概念がいろんなところで生成されていて、それを何かしらのタイミングとか、何かしらの仕掛けで打ち崩すものがエポックではないか、というのがその時の結論だったんですけど。

それで言うと、既成概念を打ち壊すことができるものに関しては、まだエポックが生まれるチャンスがあると感じていて。

アトラスさんの「PROJECT Re FANTASY」が、そこまでのエポックになるかどうかはわからないですけど、エポックになり得る匂いは感じているんです。作り手側の熱量や、その考え方や視点を含めて。

副島氏:

「RPGってこういうものだよね」とか、それが当たり前だと思っているものほど、そこから一段上に行った時の驚きは大きいと思うんですよ。自分たちが作ろうとしているものも、それをやりたいなと思っているんです。

|

そこで今探っているのは、「RPGって普通こうだよね」というものが、いったい何個あるんだろうということで。その「普通こうだよね」というものが、検証した結果そうでなければいけないものなら、変えてはいけないし。

ただ単に伝統芸的に続いているものなら、そこには新しいものを見せる余地があるのかなと思っていて。でもじゃあ、その検証の先にあるのがエポックメイキングなのか? と聞かれると、自分たちでもどうなんだろうなとは思うんですけど。

──僕はここ数年、ゲーム黎明期のクリエイターをずっと取材しているんですが、それは大ヒットコンテンツがなぜ生まれたのか、大ヒットコンテンツが生まれた瞬間に何があったのか、ということを知りたいからなんです。ゲームの黎明期には何かこう、時代が切り拓かれていく感じがあって、そこにはある種の熱量とか情念とか、そういったものがあるんですよ。

「ゼビウス」がなければ「ポケモン」は生まれなかった!?———遠藤雅伸、田尻智、杉森建がその魅力を鼎談。ゲームの歴史を紐解く連載シリーズ「ゲームの企画書」第一回

じゃあ現代に、その熱量がどこにあるのかが、これからエポックが生まれるかどうかの答えになると思うんですけど、正直を言うとそれはまだ見えてはいないです。ただ、アトラスさんからはその匂いを感じるんですね。

出渕氏:

エポックメイキングってたぶん、作った本人たちも「エポックメイキングなものを作るぞ」と思って作ってはいないんですよ。

今言われた情念だとか、何かに対するカウンター、怒りの感情であったり、「オレはこれをキチンと表現してみたい」という思いだったり、そういったものが結果として、エポックメイキングな作品に化けさせているところはあるでしょうね。

|

『ガンダム』にしてもやっぱり富野さんの、呪いにも似た情念みたいなものがあったと思いますから。あの富野さんの思いは、『ガンダム』が持つパワーの源泉の1つになっていたでしょうね。

若い才能にバトンを渡していく段階に、もう入っている

──では、出渕さんの情念というか、仕事に対するモチベーションはどんなところにあるのでしょうか?

出渕氏:

うーん、自分は情念が薄い人なんでね(笑)。どちらかというと僕は、セカンドマンタイプだと思っているんです。優秀な人をサポートしていくほうが元々の性に合っているから、そちらにシフトしていくべきかな。

絵を描く作業だと、今は老眼も来ているし、身体がもたないかなぁってのもあるし。次にバトンを渡していく段階に、もう入っていると思うので。いや、遅いくらいかもしれませんね。

『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』……1984年に公開された、河森正治氏と石黒昇氏の監督による劇場アニメ。TVアニメ『超時空要塞マクロス』の劇場版だが、設定や物語にアレンジが加えられているほか、作画は全編が完全新作となっている。

『重戦機エルガイム』……1984〜1985年に放送された、富野由悠季監督によるTVアニメ。ヘビーメタルと呼ばれるメカをはじめ、キャラクターやその服装、小物に至るまで、作品世界のほぼ全てをデザインした永野護氏によるビジュアルが圧巻。

(画像はそれぞれAmazon|超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか [Blu-ray] 、重戦機エルガイム DVD-BOX より)

やっぱり新陳代謝がないと、業界全体がダメになっていくんですよ。河森正治君が『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』を監督したのは24歳だったし、永野護君が『重戦機エルガイム』のキャラクターデザインとメカデザインを両方やったのも、20代前半でしたから。

──山賀博之さんや庵野さんたちが『王立宇宙軍 オネアミスの翼』【※】を作ったのも、同じぐらいの年代ですよね。

(画像はAmazon|王立宇宙軍 オネアミスの翼 [DVD] より)

副島氏:

20代前半ですか! 天才ですね、それは。

出渕氏:

あの時はみんな同時多発的に、やりたいと思った人たちがグワーッと大阪芸大とか東京デザイナー学院とかに集まって、卒業する前からアニメの現場に入ってきて、ホントにパワフルでしたから。

|

今でもそういう才能のある人たちがいるのなら、その人たちが活躍する場所を提供してあげないと。才能のあるスゴいヤツにちゃんとやらせてみるっていう形になっていかないとね。

──出渕さんから見て才能がある人って、たとえばどなたなんですか?

出渕氏:

『君の名は。』の新海誠君は、やっぱり才能あると思いますよ。あとは去年『パトレイバーREBOOT』【※】をやった吉浦康裕君なんかもそうですし。

※『パトレイバーREBOOT』

「日本アニメ(ーター)見本市」の番外編として制作された、約8分の短編アニメ。『イヴの時間』、『サカサマのパテマ』といった作品で知られる吉浦康裕監督が、泉野明たち警視庁特車二課第二小隊の活躍を、まったく新たに描き出している。

──出渕さんと同世代のクリエイターの方々が、20代で映画やアニメを作ることのできたエネルギーは、いったいなんだったのでしょうか?

出渕氏:

僕自身はさっきも言ったように、情念とか馬力とかがないほうなので、そういうふうに聞かれても、なかなか答えられないですね。河森君が『マクロス』の映画を監督してるのを、「大変だなぁ」と思って横から見ていましたから。

これは過去の自分の反省なんですけど、ヘンに評論家風だったところがありましたね。そうやって作られた他人の作品について、余計なことをけっこうポロッと言っちゃってたところがあったんです。

|

だからBONESの社長の南雅彦君【※1】がある日突然、「出渕さん、監督やる気ないですか?」と言ってきて。「出渕さんは他人の作品をアレコレ言うんだったら、言うだけじゃなくて自分でやってみたほうがいいですよ」と(笑)。

半分冗談で半分本気だったんでしょうけど。それで『ラーゼフォン』【※2】を監督することになって。やってみて理解したのは、他人様の作品にグダグダ言ってた以前の自分って、プロとして駄目だったなあ、ってこと(笑)。いろんな意味で修行が足りなかった。でもあの歳(四〇代前半)でそれを経験し習得できたのは良かった、やれて良かったです。

※1 南雅彦

サンライズで『天空のエスカフローネ』や『カウボーイビバップ』のプロデューサーを務めた後、独立してボンズを設立。同社で『鋼の錬金術師』や『交響詩篇エウレカセブン』、『僕のヒーローアカデミア』などを手がけている。

※2 『ラーゼフォン』

2002年に放送されたTVアニメで、出渕裕氏の初監督作品。東京の地下で有翼の神像型ロボット“ラーゼフォン”と出会った神名綾人。彼は自分が今まで暮らしてきた東京が、謎の存在“MU”によって外部から隔てられた、“TOKYO JUPITER”と呼ばれる閉鎖空間だったことを知る……。登場人物が複雑に絡み合う人間ドラマや、音楽をモチーフにしたMUの巨大兵器“ドーレム”など、印象的な描写を堪能できる作品となっている。

一方で、『ヤマト2199』を監督することになったのは、『地球へ…』【※】をお手伝いしていた関係ですね。『地球へ…』をやっていた南町奉行所というアニメスタジオに『ヤマト』のリメイクの話が来て、そこから僕に声がかかったんです。

(画像は地球へ… TOWARD THE TERRA (MBS公式)より)

最初は驚きましたし、『ヤマト』のリメイクは過去にも何回か浮上しては消えていったのも知っていましたから大丈夫と言われても半信半疑。言ってみれば『ヤマト』ってアンタッチャブルな物件で、西崎(義展)さん【※】に手のひら返され、かなりの確率で潰されるのも覚悟しなくてはいけませんでした。

(画像はAmazon|宇宙戦艦ヤマト 劇場版 [Blu-ray] より)

とはいえ、やはり一作目の『ヤマト』のリメイクですからね。手前味噌ですが、適任は長年脳内でリメイクをシュミレーションしてきた自分だろう、と。そうなるともう、他には絶対渡したくない訳で、火中の栗を拾う覚悟でもって「自分がやります」って(笑)。

あと、世間では、まず最初に庵野君に話があって、彼が忙しいから二番手で僕がやることになったという話がまことしやかに流れていますけど、あれは間違いです。

|

昔、『ヤマト』のリメイクの話がまだ何もなかった頃に飲みの席で、「もし『ヤマト』のリメイクを庵野君がやるなら、自分が補佐につくよ」っていう、仮定で言った話があるんだけど、それが拡大解釈され尾ひれが付いたみたいで。今回のリメイクに関しては、庵野君のとこには話は行ってないんですよね。

副島氏:

そうだったんですね。

副島氏「機会があれば『パトレイバー』を描いてみたい」

──では、今度は副島さんにお聞きしますが、副島さんの仕事に対するモチベーションはどこにあるのでしょうか?

副島氏:

これは出渕さんを前にしているから言うわけではないんですが、『ロードス島戦記』や『パトレイバー』が本当に好きだったんです。

自分が影響を受けて絵を描き始めた時の作品を、今もう一度味わいたいがために、自分で作るというのはありますね。

|

出渕氏:

その気持ちはすごくわかりますね。『ヤマト2199』をやった時は、中学生の時の自分に教えてやりたいって思いましたから。

もし自分の好きだったものを、今あえてリメイクなりリブートなりするとしたら、何をやってみたいと思いますか? ゲームでもいいですし、漫画でもなんでもいいんですけど。

副島氏:

恐れを知らずに言えば、『パトレイバー』ですね。

|

出渕氏:

ホントですか!?

副島氏:

ゆうきまさみさんの漫画が大好きだったんですよ。もちろんイングラムのデザインも。

昔話ばかりして恐縮なんですが、自分がお会いしたかったクリエイターの方が3人いまして。それが出渕さんと、美樹本晴彦さんと、ゆうきまさみさんなんですよ。

出渕氏:

そんな、恐れ多いです。いや、嬉しい話ですけど(笑)。

では『パトレイバー』をゲームにしてみたい感じなんですか? それともアニメーションにチャレンジしてみたいとか?

副島氏:

自分で描いてみたいですね。野明やイングラムや……メカは描けないですけど。

|

出渕氏:

なるほど……イラストで、ってことですね。じゃあ何か頼んじゃおうかな、いいご縁だから。もちろんアトラスさんをちゃんと通してですけど(笑)。

──なんだかスゴい話になってきましたね(笑)。この対談がきっかけになって何か新しいものが生まれるのなら、僕らも光栄ですよ。

それでは最後に、出渕さんから副島さんに何かアドバイスをお願いします。

出渕氏:

いやあ、これだけ描ける方にアドバイスなんか必要ないですよ。

ただ、完成したゲームにこのホームページのイラストの女の子は出してくださいね。「あくまでイメージイラストです」って言われて、この子が出てこなかったら悲しい、いや怒るかもしれない(笑)。

副島氏:

往々にしてありそうなパターンですけど……。それはともかく、今日はいろんなお話をお聞きできて、すごく力になりました。(了)

|

水野良氏と橋野桂氏による対談の際に、水野氏は「出渕裕さんはクリエイターでありながら、評論家のように話すこともできるスゴい人だ」と語っていた。その言葉が納得できるほどに、今回の取材では出渕氏の知識の豊富さと冷静な分析力に圧倒された。

1980年代前半、海外からテーブルトークRPGやコンピュータRPGが日本に輸入され、やがてそれは日本独自の“本格ファンタジー”として、人々の間に根付いていくことになる。

その際には、原典に忠実なものからオリジナリティーあふれるものまで、さまざまな形を採り得る可能性があったはずだ。

そんな日本の本格ファンタジーの揺籃期に、海外のファンタジーについて豊富な知識を持つ出渕氏が『ロードス島戦記』のイラストを手がけたことは、非常に幸福な出会いだったと言えるだろう。

海外で普及しているイメージの中から巧みに取捨選択し、それを洗練された表現で描き出すことで、出渕氏は日本のファンタジービジュアルの“スタンダード”と呼べるものを生み出した。その影響がどれほど大きなものなのかは、現在のゲームやライトノベルのファンタジー作品を見ればよくわかる。

出渕氏はまた、1970年代から現在に至るまで、日本のアニメーションや特撮作品の変遷をファンとして、そしてスタッフとして自ら体感してきた人物でもある。

その出渕氏が語るデザイン論やコンテンツ論は、日本のエンタメ業界の今後を考える上で、極めて示唆に富むものだ。

特に副島氏は、もともと出渕氏の熱心なファンだったこともあり、出渕氏の言葉に深く耳を傾けている様子が印象的だった。今回の対談で副島氏が、ファンタジーに限らずさまざな話題を出渕氏と語り合ったことが、「PROJECT Re FANTASY」や今後の副島氏のお仕事にどう活かされていくのか、非常に楽しみだ。

(C)ATLUS (C)SEGA(C)KADOKAWA CORPORATION 2018(C)水野良・グループSNE All rights reserved.

【プレゼントのお知らせ①】

2018年3月20日に副島成記氏の画集『副島成記 & P-STUDIO アートユニット ART WORKS 2010-2017』が発売されました。

2010年発売の画集『副島成記 ART WORKS 2004-2010』に続く第2弾となる本書には、副島氏ならびに『ペルソナ』シリーズの2Dデザインを担当したP-STUDIOチームによる、140点以上のイラストを収録。

イラストのみならず、副島氏単独のロングインタビュー、P‐STUDIOアートユニット×副島氏のインタビューも掲載されております。

その同画集を1名様にプレゼント!副島氏のサイン入りです。応募方法は下記ツイートをご覧ください。『ペルソナ』シリーズビジュアル担当

— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) May 21, 2018

副島成記さんサイン入り画集

『副島成記 & P-STUDIO アートユニット ART WORKS 2010-2017』を1名様にプレゼント!@denfaminicogameをフォロー&このツイートをRTで応募完了。

受付は5/28まで。当選者にはDMでご連絡します。

関連記事:https://t.co/WjFTAGh1zf pic.twitter.com/A2klbNfsRe

【プレゼントのお知らせ②】

◆出渕裕×副島成記 対談記念◆

— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) May 14, 2018

『ペルソナ』シリーズビジュアル担当

副島成記さんサイン入りの直筆「ディードリット」色紙を1名様にプレゼント!@denfaminicogameをフォロー&このツイートをRTで応募完了です。

受付はまで。当選者にはDMでご連絡します。

関連記事:https://t.co/WjFTAGh1zf pic.twitter.com/zFjx7zTG2P

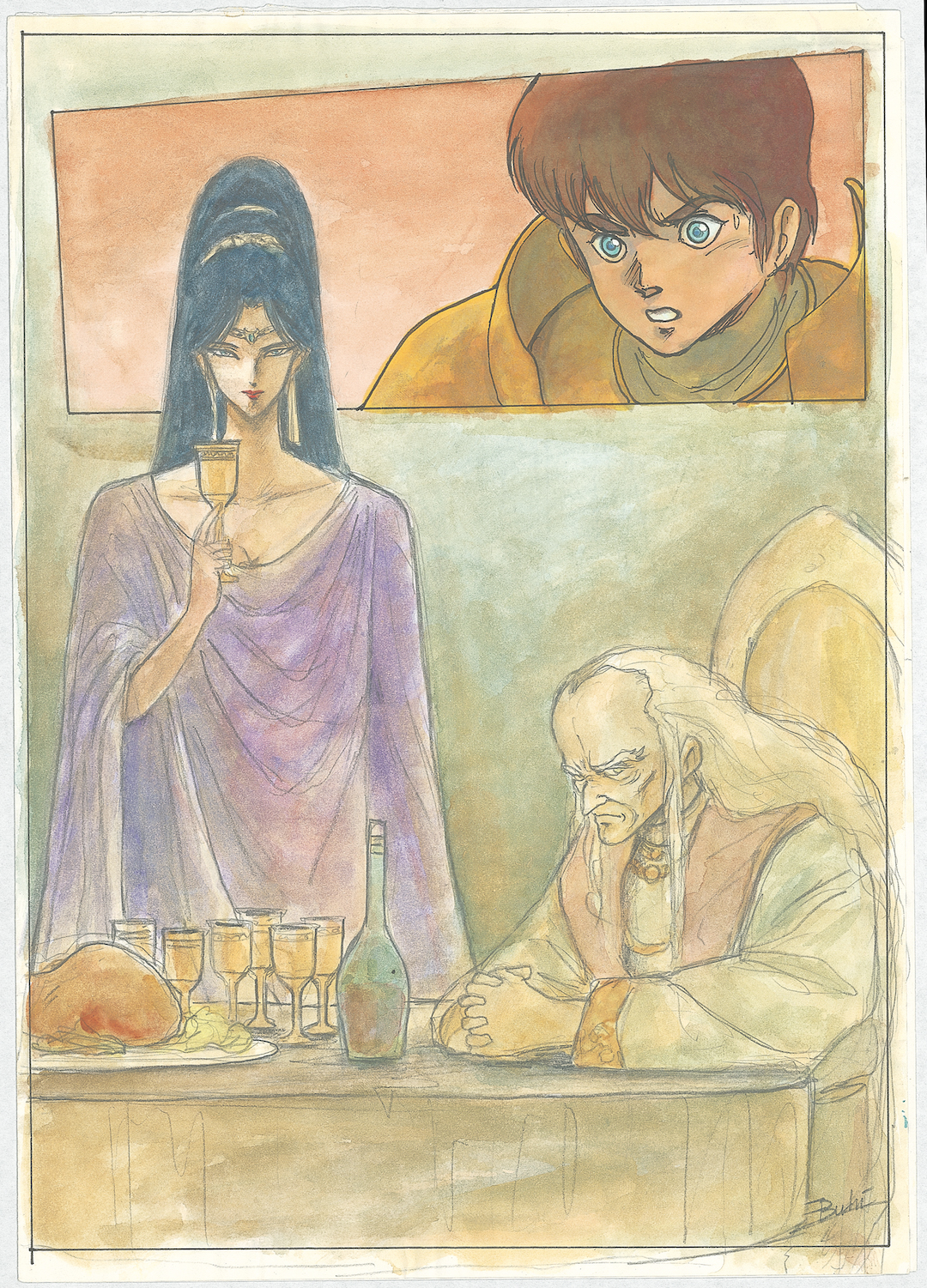

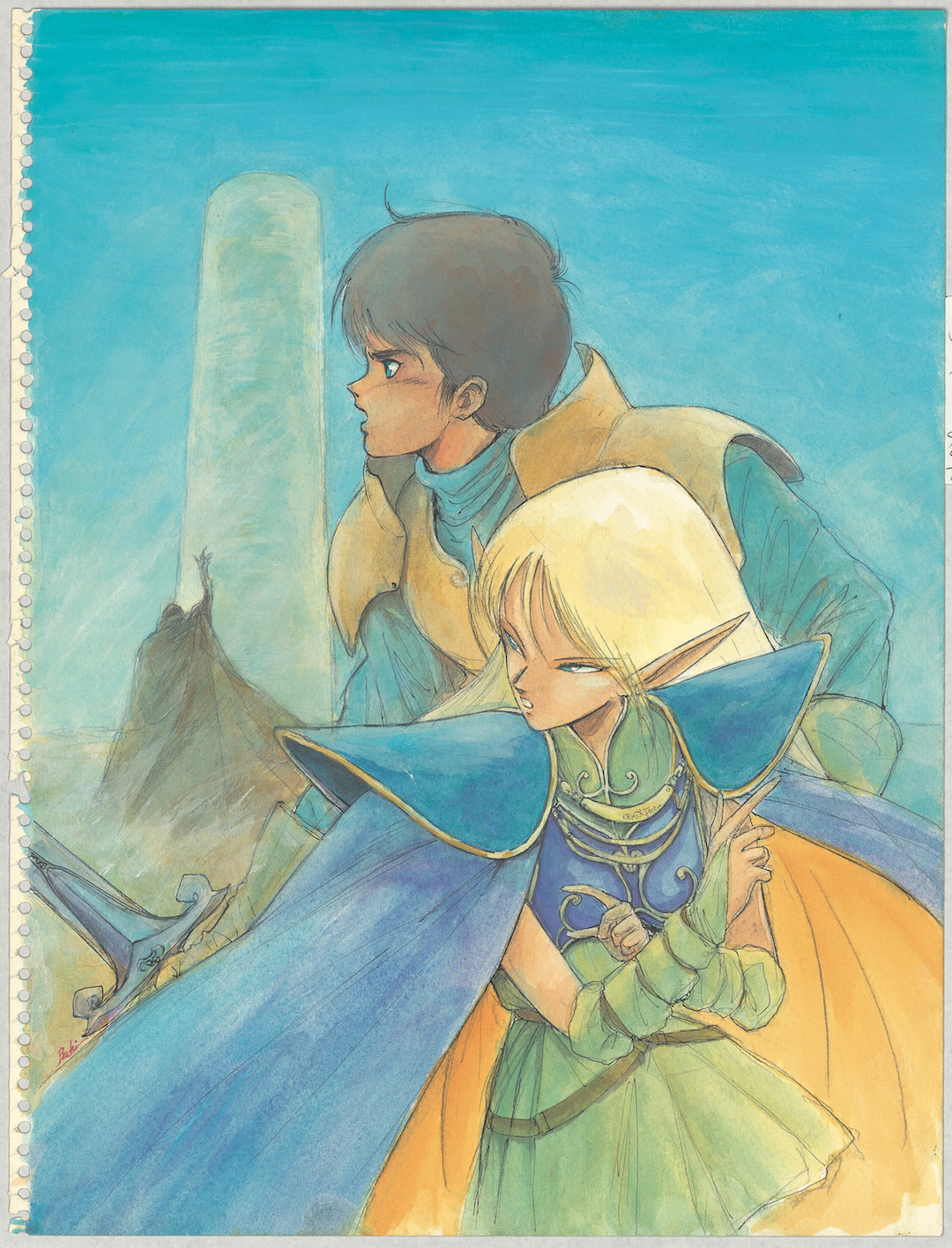

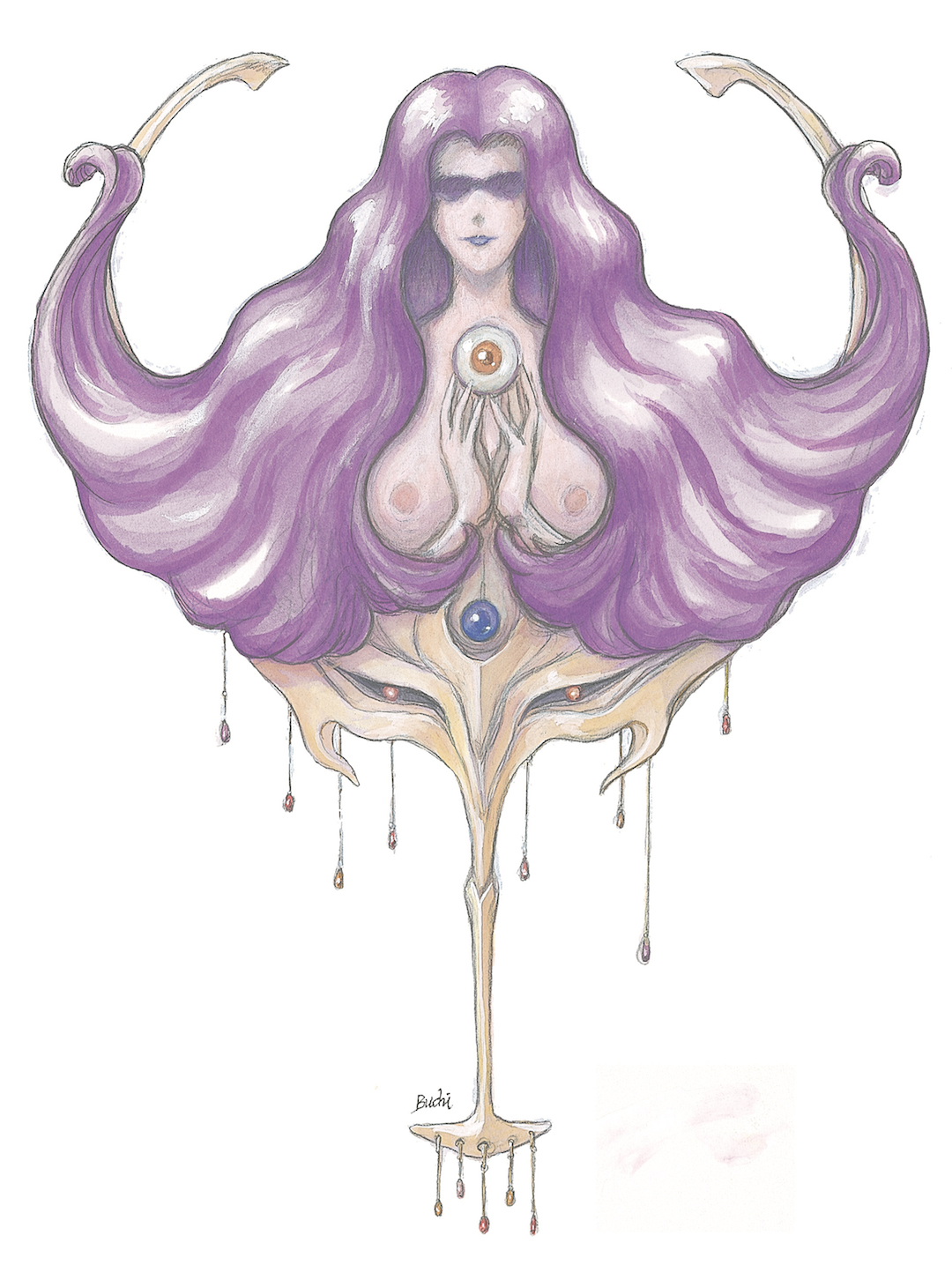

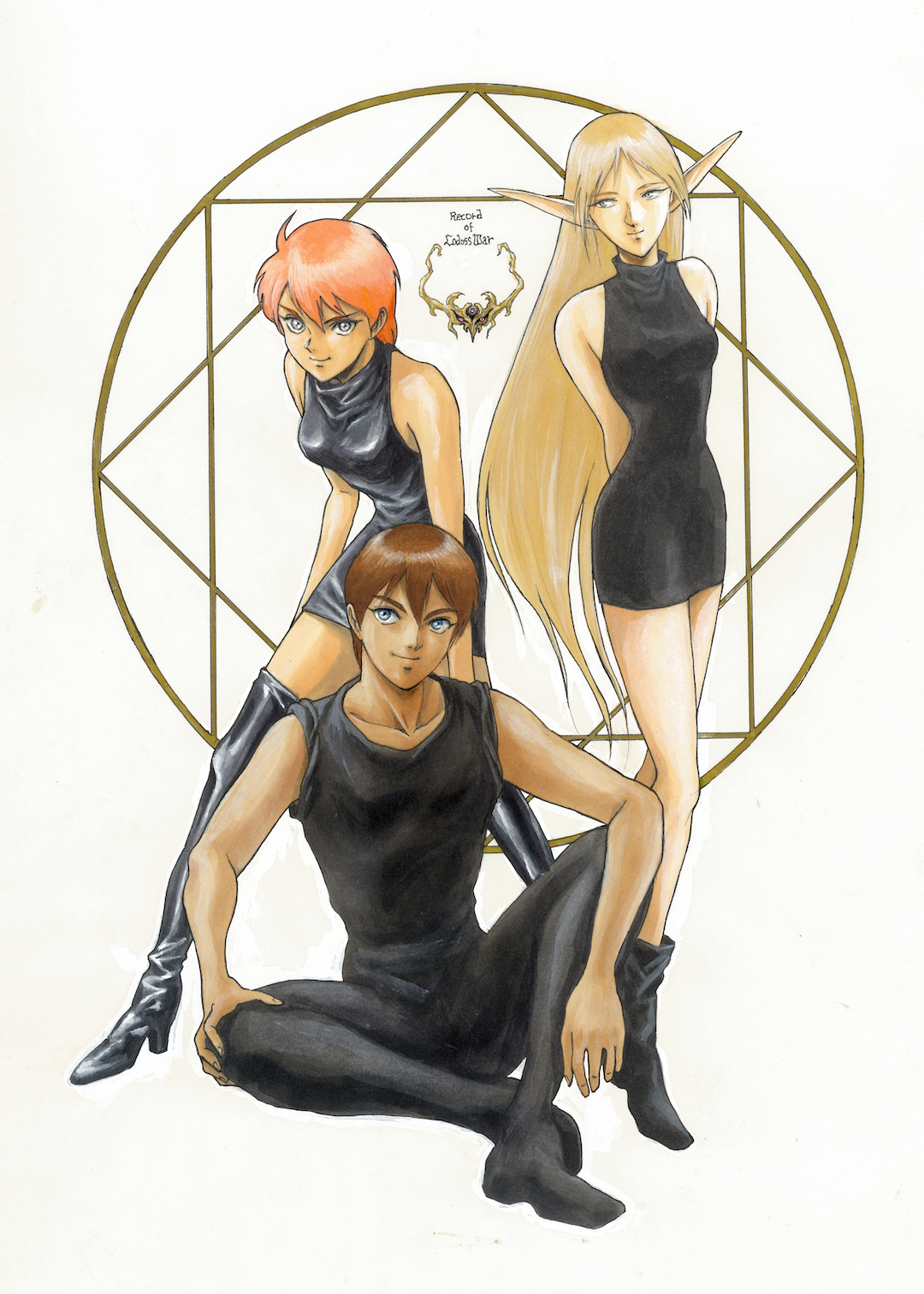

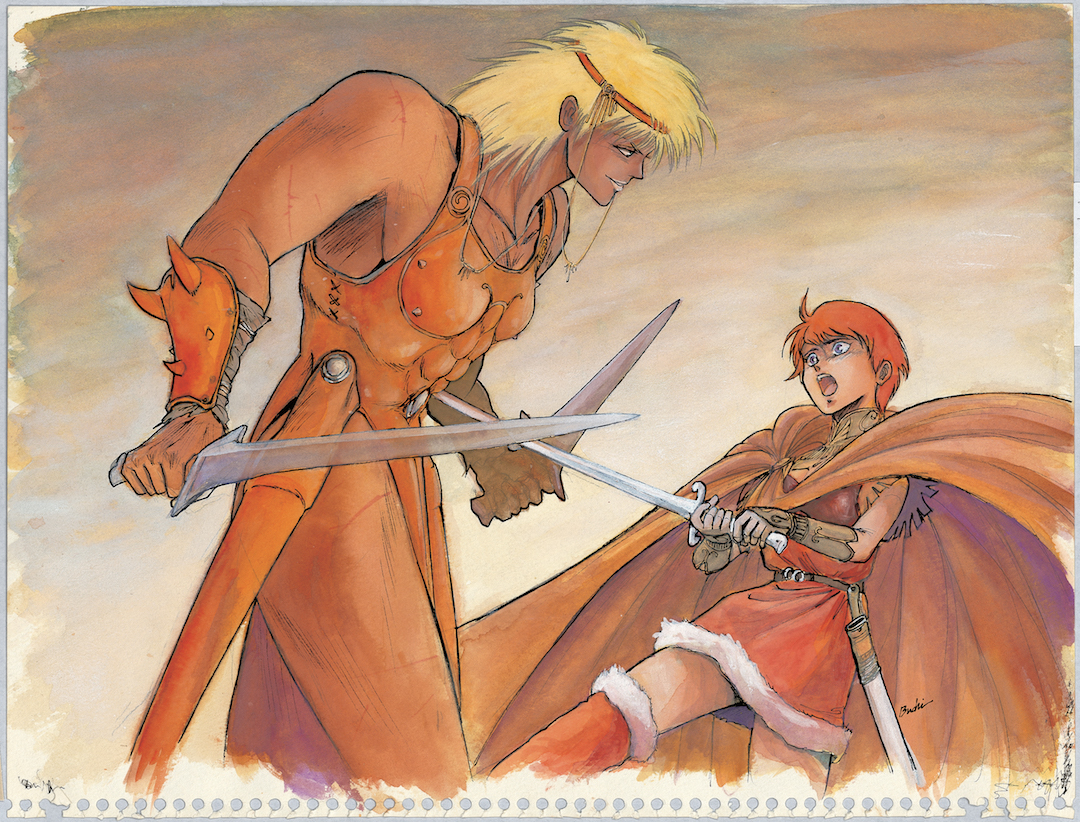

『ロードス島戦記』イラストを公開

『ロードス島戦記』に関する、多数のイラストの掲載許可をいただいたのですが、記事中でそのすべてを紹介することができませんでした。せっかくのご厚意を無駄にしてしまうのは申し訳ありませんので、この場を借りて掲載させていただきます。(編集部)

【あわせて読みたい】

【『ロードス島戦記』水野良×『ペルソナ5』橋野桂:対談】 ゴブリンを倒していた若者が最終的に世界を救う話は、ファンタジーならではの“純化”である【新生・王道ファンタジーを求めて①】今回の出渕氏と副島氏の対談と対になる企画、『ロードス島戦記』作者の水野良氏と、「PROJECT Re FANTASY」を新たに手がける橋野桂氏との対談です。出渕氏と副島氏はビジュアルの側面から掘り下げましたが、こちらの記事では物語を主軸に「ファンタジーとはなにか?」を追求します。今回の対談と合わせてお楽しみください。