「ウィンドウを動かせるようにする」だけで遊びになる

──ほかにも『NEEDY GIRL OVERDOSE』を開発していて、「ゲームになった瞬間」のような、ゲームにするために工夫した点ってありますか?

とりい氏:

エンディングのひとつに、すごく嫌なLINEが来まくって最終的に刺されるエンディングがあるんですけど。

最初LINEが来るだけだとマジで怖くなかったんですよ。ぜんぜん嫌じゃないし、むしろ「え〜かわいい」ぐらいの、何の感情もわかないエンディングで。どうしようって思いました。

そこでまずBGMを怖くして、変な音入れて、嫌な間入れて、画面赤くして……と使えるものは全部使って。

斉藤氏:

音を歪めたんだよね。

とりい氏:

LINEのピコピコ♪って音を、バガバガ!!みたいな音にして(笑)。

|

斉藤氏:

あのときのとりいは映画監督をやってましたね。

『NEEDY GIRL OVERDOSE』の演出については、にゃるらくんからラフな脚本が出てきて、具体的な部分はほとんどとりいがいじくってます。

一番嫌なことが起こるエンディングなんかも、そうですね。たとえば無数にウィンドウがポポポポーンとポップアップするみたいな演出は、ぜんぶ間とかをとりいが気合で実装してました。

とりい氏:

目のウィンドウがめっちゃポップアップするところですね。「この間だとまだ早い、この間だと遅いみたい」な調整を徹夜5回分くらいしましたね。ちゃんとみんなの心に嫌な思い出が残せて本当に嬉しかった。

斉藤氏:

配信者はみんな「本当に怖い」とすごく嫌がってたね。

とりい氏:

私は目の前でバグが出たらすごく嫌だから、怖くて未だに配信者の配信ほとんど見れないんですけどね(笑)。

──ゲーム全体の手触りみたいなところもとりいさんが担当したんですか?

斉藤氏:

とりいです。「テキスト送りできるようにして」とかは言いましたけど。

とりい氏:

ボタンを連打したらLINEも一気に来る仕様ですね。

基本的にWindowsを参考にしていれば間違いないんです。なぜならWindowsは完成品として出来上がっているから。だけどWindowsにないけど勝手に入れた仕様が1個だけあって、それをやったら一気にゲームらしくなったんです。

ウィンドウを動かすときに音がなるんですよ。ウゥー、ポッみたいな。あれでWindowsじゃなくて、ゲームになったんですよね。

|

斉藤氏:

僕が「とりいはゲームを作れるだろう」と思ってたのは、デザインができてそういうレベルのデザイン思考ができる人だと思ってたからなんです。演出をつけるとりいさんを見ていて、僕は正しい座組をしたなってこっそり思ってました。

とりい氏:

お手本があったからこそできたんですよ。LINEには本物のLINEがあるし、Twitterには本物のTwitterがあるし、Windowsには本物のWindowsがある。

作っていて「ん?」と違和感を覚えたとき、本物に戻るんです。そうすると「え? これ音が出てくるのと字が出てくるの、順番が逆じゃん」みたいな発見がある。

斉藤氏:

LINEの細部のデザインとか、ひたすら嫁が怒ってたよね。

とりい氏:

怒ってましたね。本当に嫁さんにはめちゃくちゃ感謝してると伝えてください。

斉藤氏:

すべてにおいて僕を正気に戻してくれたので、本当にこの記事を以って僕も感謝を伝えたいです。

とりい氏:

ちゃんと重要な場所でパンチしてくれてありがとうございます。

──お話を聞いていると、その「正気に戻す係」がどんなプロジェクトにも必要なポジションに思えてきます。

斉藤氏:

(笑)。たしかに、あらゆるプロジェクトには「人間を正気に戻す係」がいた方がいいですね。それって本来プロデューサーの仕事なんですけど、『NEEDY GIRL OVERDOSE』ではプロデューサーである僕が半分くらいディレクターになってしまっていて。

そのプロジェクトの状況に精神が左右されるので、僕も冷静じゃなくなってしまっていた。

そのときにプロデューサーであるべき僕をぶん殴って「プロデューサーをやれ、判断しろ」と言ってくれたのが嫁でしたね。それって普通はできないですよ。だからこそ感謝してもしきれないです。

心が動けば、嫌な思いでも良い思いでもいい

とりい氏:

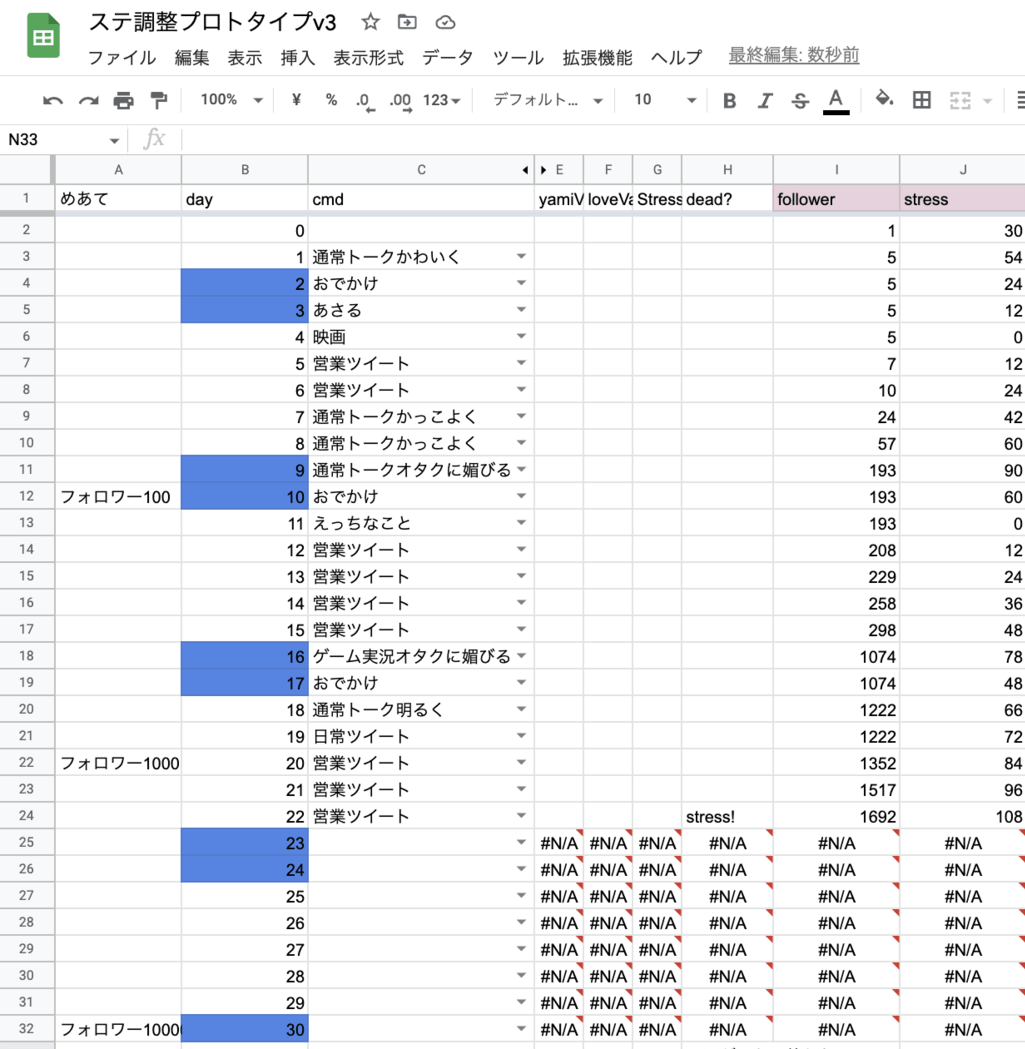

あとは『NEEDY GIRL OVERDOSE』のパラメーターが動く部分、あれって最初はエクセルで作ったんですよ(笑)。

電ファミで読んだ『風来のシレン』の話を参考にして。あれ、エクセルで作られたって話をしてるじゃないですか。

斉藤氏:

レベルデザインもとりいが担当したので早かったね。タイトな死にゲーだったから、作り直す前だったら、なんならエクセルシートの方が面白かったよね。

──(笑)。いろんなパラメータのバランスを取りながら遊ぶというのは、最初からそういう設計だったんですか?

斉藤氏:

コンセプトはそうです。「好感度上げすぎたりとか、何かをやり過ぎるとゲームオーバーになるべきだろう」という点で全員が合意したので、いわゆる「死にゲー」にしようと。本当に「死にゲー」にしすぎるとつまんないゲームだったんで、実際にはもうちょっと柔らかくしたんですけど。

とりい氏:

コアコンセプトとして、「バランスを取らなきゃいけない」というのがあります。私がモデルにしたのは『Reigns』ですね。王様になって「はい/いいえ」を選ぶだけのゲームです。

斉藤氏:

『Reigns』もパラメーターが高すぎたら死ぬ、低過ぎても死ぬ。

とりい氏:

病んだ女での『Reigns』をやろうってことで。

──とりいさんってインディーゲームとかけっこうやる方なんですか?

とりい氏:

数はやってないですけど、遊んでおくべきものは教えてもらったり、記事を見たりしてちゃんと遊んだって感じですね。あと一番好きなゲームは『サンサーラ・ナーガ2』です。

|

斉藤氏:

突然の告白。

とりい氏:

『サンサーラ・ナーガ2』の話が今のインターネットに出たのが嬉しいので話をしますね。

『サンサーラ・ナーガ2』は龍を育てるゲームなんです。龍の子どもが産まれるってなったときに、あっちの区役所行って、書類足りないから持ってきてみたいにお役所をたらい回しにされるんですけど、それがめちゃくちゃ嫌で。

押井守のストーリーがいいのはもちろんなんですけど、嫌がらせされてるのが楽しかったんです。「ゲームって、人に合法的に嫌がらせできるんだ」と思って(笑)。

斉藤氏:

『NEEDY GIRL OVERDOSE』もそういうゲームだしね。それもいいかな、と思ったのはこれはメジャーではないインディーのプロジェクトなので「not for me」なひとがいてもいいかなと思ったんです。

とりい氏:

『NEEDY GIRL OVERDOSE』はプレイヤーに本当に嫌な思いをしてほしくて、がんばって作りましたね。

──「嫌な思いをしてほしい」というのは、「人の心を刺したい」みたいな感じですか?

斉藤氏:

いや、もっと趣味悪いよね。

とりい氏:

心が動けば、嫌な思いでもいい思いでもいいんですよ。

でもそれでいうと、嫌な思いをして面白いのってゲームぐらいじゃないですか。だから「せっかくゲーム作るなら、嫌な思いをして面白くなってほしいな」と思ったんです。それにしかできないことを、やっぱりやりたくなる。

「『NEEDY GIRL OVERDOSE』をプレイすると、実況者が普段してくれない話をいっぱいしてくれる」

──そうして紆余曲折を経た結果、『NEEDY GIRL OVERDOSE』はなんとか発売に漕ぎ着くことができたと。ちなみに、発売日時点でウィッシュリストってどのくらいだったんですか?

斉藤氏:

いくつでしたっけね。10万くらいかな?

増えてはいて、「売れそうだね」みたいな話はあったんですけど、プロデューサーとしては『NEEDY GIRL OVERDOSE』は「我々がいい形だと思って完成させれば売れるだろう」と思っていたので、ウィッシュリストの数字は聞き流していましたね。

とりい氏:

結局発売後、メチャ売れしたあと誰も実感が湧いていなくて。しばらくみんなフワフワしていましたよね。「なんかよくわかんないけど売れてるらしい!」みたいな。

斉藤氏:

売り上げもまったく非現実的だし、にゃるらくんも全然実感湧いてないし。「どうしたら実感が湧くんですか」とにゃるらくんに聞かれて「いやわからん、僕らも湧いてない」と(笑)。

|

──ドリームな感じがありますよね。

斉藤氏:

マスターアップのときに飲んだシャンパンが一番美味しかったですね。「できた!」「飲もう!」「ポン!」ってやってみんなで飲んだのがボルテージの最高潮で。

完成時ももう一盛り上がりあるかなと思って準備してたんだけど、みんな「終わりましたね。帰って寝ましょう」と。

とりい氏:

Steamの売上グラフが目の前でパーン!と上がるのが見えたら多分テンション上がったと思うんですけど、反映が遅くて、次の日までどれくらい売れたかわからなかったんです。

斉藤氏:

評判を見るに売れてるっぽいから「まあ安心かな、じゃあ帰るか!」って(笑)。で、翌日見て、「売れてるって言っても数字だからなあ」みたいな感じでした。

とりい氏:

実況者が実況する度に売れるみたいな感じでしたね。土日が来るたびにグラフがバコッ、バコッって上がる。「こんなグラフ見たことないです」と言われてませんでした?

斉藤氏:

そうだね、変なグラフだった。ゲーム実況が明らかに作用してるのがわかるグラフだったし、ゲーム実況されてもゲームってあんまり売れないんで、それは珍しいんですよ。

とりい氏:

みんなやってましたね。やっぱり小ネタいっぱい仕込んでよかったな。

──ちなみに、リアルのゲーム実況で配信されることについてはどのぐらい意識して設計していたんですか?

斉藤氏:

最初からかなり意識はしてました。「実況されるよね」という合意はあって、「実況されたらいいことも入れよう」と話していました。

まず一番最初に決めたのは、自由記述。たとえば「あなたの性癖は?」とか、「最初のデートの場所どこ?」とか「私のこと好き?」みたいな、困ったりちょっと嫌な質問は自由記述回答にしようよ、と。

その後、配信してる子たちにもテストプレイしてもらって、LINEのテンポもめっちゃいじりましたね。テンポについては多分マジで10回じゃ効かないくらい、調整を重ねてました。

とりい氏:

いろいろ試した結果、「前のLINEの文字数」に合わせてテンポを決めるのがいちばんいい感じになったんです。読み終わった瞬間、すかさず次のメッセージが来る、というテンポで。

配信のテンポも、ぜんぶ読み上げる実況者向けと、普通に遊ぶ人向けと、あと流し読みでぜんぶ読むやつ向けに3つのスピードを付けました。

|

斉藤氏:

みんな楽しそうにやってくれたのでよかったです。

一番嬉しかったのは、実況者のファンの女の子から「本当に実況者が好きなんです。『NEEDY GIRL OVERDOSE』をプレイすると、実況者が普段してくれない話をいっぱいしてくれるんです。ありがとうございます」というメッセージが来たときですね。

その最たるものは、エゴサコマンドでしたね。一番面白かったのは、塩さんという実況者の方が「エゴサしてもレシピしか出てこない実況者の塩です」と言っていて(笑)。

一同:

(笑)。

斉藤氏:

そういう普段はしない話とか、ゲーム実況への誇りみたいな話が、『NEEDY GIRL OVERDOSE』を実況しているとポロポロと出てくるので、ファンの方々からはめっちゃ感謝されました。

──なるほど。先ほどおっしゃっていた自由記述の質問なんかも含めて、彼ら自身が実況することや配信することそのものについて向き合ってくれるような作用があったと。

斉藤氏:

そのおかげもあってか、ちょっとセンシティブな話もしてくれますしね。

すごく面白かったのが、配信者があめちゃんにLINEをしているのを見て「女の子に対してこういうLINEを返すのかもしれない」みたいな妄想が働いて、「大事にされてるような気持ちになれました」みたいな声もありましたね。

とりい氏:

Steamのレビューを読んでいてもいろいろな人がいましたね。ひとり、明らかに漢詩でレビューを書いてきてるやつがいたりして(笑)。

斉藤氏:

なんか「七言絶句」とか書いてあったよね。

とりい氏:

そうそう、漢字が7文字ずつ並んでる。読めないけど言いたいことはわかる(笑)。

|

斉藤氏:

僕が一番好きなのは“Ame is just like me”、「あめちゃんは私みたい」という英語のレビューですね。

”She is just like me”. “Just like me”がめっちゃ好物で見つけるたびにスクショを撮って。「こういうヤバい女が英語圏にもいっぱいいるんだ!」と思って僕はすごく幸せになりました。

とりい氏:

やっぱり共感を持って受け止められたのがよかったですね。

斉藤氏:

そういう人はSteamで書いたレビュー数がだいたい「1」なんですよ。「ヤバい、Steamで初めてレビューを書いたやつがいっぱいいて、そいつが”Just like me”って言ってる!超最高!!」と(笑)。

「こんな女が”Just like me”って言える作品がこの世にはなかったんだ」というのが僕はすごく嬉しくて。

とりい氏:

国境を越えた。

斉藤氏:

逆に男子は”I can fix her.”ってずっと言ってました(笑)。これ、たぶんスラングなんですよね。海外のスラングで「きっと僕は彼女を治せる」と言って、帰ってこなかった男たちみたいな話がきっとあるんですよ。

病んだ女の子は世界共通なんだ、と思ってすごく嬉しくなりました。

「ただ、インターネットをしていただけだが?」

──実況関連でほかに何か工夫したところはありますか?

斉藤氏:

一瞬、「OBSに反応して、実況されてるとメタなこと言わせよう」という話もあったよね。

とりい氏:

そうですね。結局はセキュリティ上の理由で、インターネットにつながってるかどうかしか認識できなかったんですけど。

斉藤氏:

「どうせ実況してるんでしょ」とか言わせようぜって提案したけど、ダメでした(笑)。

──公式アカウントでイラストを募集して、それがアップデートで追加されていくというのも、なかなか見ないアイデアだなと思って。あまり他では見ないですよね。

斉藤氏:

Twitterがゲーム内にあるので、Twitterで募集したイラストが出てくるというのはやりたかったんです。

あれはもともと、僕が「プロモーションとしてネットでイラストを募集したい」みたいなこと言い出したときに、にゃるらくんが「ゲーム内にも入れたい。リプライでくるとうれしいです」と言い出して。

そういうアイディアがポコポコ出てくるのは、やっぱり世代なのかなと思います。開発チームのみんなも「そうだよね、当然だよね」くらいの感じだったんです。

インターネットでイラストを募集して、それがゲームに入ることをみんなまったく不自然だとは思っていなかった。思いついたやつに対して「それ、名案だね!」というのもなくて、「そうだね」みたいな感じでしたね。

リリースしてから、そのことについて取り上げている人を見て初めて「あ、そうか。変だね、確かに」と思いました。確かに変なゲームだけど、我々としては当然ではあるという感じでした。

とりい氏:

インターネットのゲームだから、インターネットが入るのは当然なんですよ。

|

──それが発明の感覚ですらないというのがすごいですね。あれがゲーム中に反映されるし、クリア後の報酬としても扱うのってとても理にかなってるなと思います。

とりい氏:

「あめちゃんが描かれてるイラストがリプで来たら違うよね」ということになって、「エンディング後に出るのでよくない?」と誰からともなく発案されました。

斉藤氏:

だから最初、イラストを出すときは「カードパックを開ける感じにして」と言ったんです。そうしたら「手間がかかり過ぎる」と。「じゃあzipでよくね?」と誰かが言い始めたんです。

とりい氏:

私です!

斉藤氏:

「zipでよくね?」は天才だ!天才!!zipを解凍したら画像が出てくるのは当然。お前は天才!って思いました(笑)。

いや、もう僕は感動しちゃって。工数最少・意味最高。「これがアイデアだよ!」と思った記憶があります。

とりい氏:

インターネットをやっていたことがこんなに役に立つ瞬間なかったですよね。「zipでくれ」じゃんって。ただ、インターネットをしていただけだが?(笑)。

──インターネットへの理解度が高すぎる。

愛も憎しみも、インターネットにはすべてがある。だからこその「インターネットやめろ」

──現代っぽいインターネットを表現するにあたって、特に工夫した表現はありますか?

斉藤氏:

新しいものもあれば古いものもあって、実は現代だけじゃないんです。これはにゃるらくんに確かめたわけじゃないんですけど、テーマである“ヴェイパーウェイヴ”というのは古き良きインターネットの空気もあるじゃないですか。

だから「漏れ」とか「ワロタ」みたいな一昔前の言葉も入っているんですけど、そういうものも含めて、彼なりの解釈で“ヴェイパーウェイヴ”というものを圧縮、再構築したんだと思うんです。

だから、『NEEDY GIRL OVERDOSE』にはここ20年ぐらいのインターネットのすべてが詰まっているんです。それはまさに彼の青春を圧縮したもので、2000年代のインターネットから今のインターネットまで、彼が見てきたインターネットで何か面白いものぜんぶをぎゅっとしたんだろうなと。ある意味で私小説的だなとも思うんですけど。

|

とりい氏:

愛も憎しみもすべてあるんですよね、インターネットに。

斉藤氏:

にゃるらくんの見てきたインターネットがすべて入ってて、僕達はそれを愛した。僕達の愛したインターネットでもあるから、「たまらんな!」と盛り上がっていった。

とりい氏:

やっぱりヴェイパーウェイヴというスタイルがよくて。あれって古き良きものを振り返るじゃないですか。でも、その「古き良き」の解像度って別に高くないんですよ(笑)。

「NINTENDO64のロゴとギリシャ彫刻が並んでいる」みたいな感じで、ごちゃまぜないいもの。だから、あれも本当のインターネットかと言われると、じつはそうじゃない。むしろ「本物のように本物らしい偽物のインターネット」なんですよ。

──「私小説的なインターネット像」と「世間的なインターネット像」の違いはなんだと思いますか?

とりい氏:

普通の人は「インターネットやめろ」と言わないじゃないですか。でもにゃるらさんは言うし、我々も「インターネットやめろ」と言う。

斉藤氏:

僕らはインターネットで青春を過ごした結果、インターネットのいいところも悪いところも知ってるじゃないですか。その結晶としての「インターネットやめろ」なわけですよね。

インターネットで「インターネットやめろ」という皮肉みたいなものが当然あり、それをゲーム起動画面の一番右上に書くぐらいには、我々も「インターネットをやめた方がいいよ」と思っているし。

とりい氏:

インターネットはやめたほうがいい。それは本当にそう(笑)。

一同:

(笑)。

斉藤氏:

一方で「本当にそう思っているし、でもやめられないんだよな」というのがにゃるらくんの苦しみでもある。で、あと「大体役に立たないよ」みたいなね。

──「インターネットやめろ」という言葉って、いろんなニュアンスがあるなって思うんです。インターネットという言葉自体がもはやレトロでもありますし。

斉藤氏:

今の若い子はインターネットのことを「インターネット」と言わないですしね。

とりい氏:

インスタとかツイッターとか、アプリの名前で呼びますもんね。

|

──そんな「インターネットやめろ」なエンディングはとっても印象的でした。

とりい氏:

エンディングとしては「インターネットやめろ」なエンディングは一番後期に実装したものでしたね。

にゃるらさんのリスペクトするマイルストーンが『ドキドキ文芸部!』だったので、ホラーっぽい演出が入って、最後にメタなギミックが必要になったんです。

斉藤氏:

とりいに「Unityってインターネットに繋がってるかどうかのデータ取れる?」と聞いたら取れるというから、「インターネット切断エンド」を作った。

あれで「インターネットやめろ」という『NEEDY GIRL OVERDOSE』のメッセージが完成したんです。

──でも、そんなレトロな「インターネット」がテーマの『NEEDY GIRL OVERDOSE』は若い子にウケてるんですよね。

斉藤氏:

若い子にウケている要因としては、ある意味で本作が「リアルなインターネット」であることじゃないですかね。「顔がいい女の子」というのがスーパーヒーローで、それがすべてをどうでもよくしていく。そのリアリティが高いというのと、ドット絵のかわいさやヴェイパーウェイヴ的なアートワークへの共感、にゃるらくんの極めてリアルなテキストなど、いろんなことが複合的に若い子まで届いたんだと思います。あと、ゲーム実況を通じてというのもデカい。