人に歴史あり、という言葉があります。

1960年代に日本のテレビで放送されていたとされる同名のトーク番組では、当時の著名人を毎回ひとり取り上げていたとのことですが、もちろんこの言葉があてはまるのは著名人だけに限りません。知る人ぞ知る人にも、無名として扱われる人にも。誰も知らずとも、すべての人に歴史はあります。

そして人に歴史があれば、人が集まって作ったゲームにも当然、歴史があります。

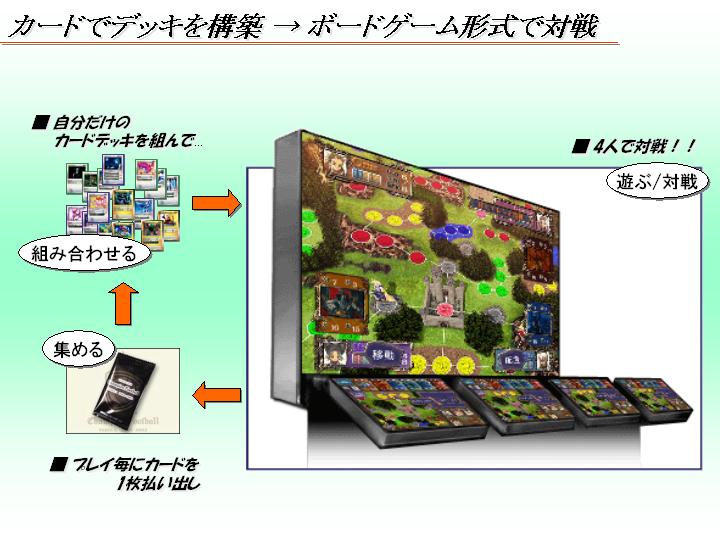

2003年7月に稼働を開始したアーケードゲーム『アヴァロンの鍵』は、『マジック:ザ・ギャザリング』や『遊戯王』のような「トレーディングカードゲーム」の要素を兼ね備えたタイトルとして、大きな注目を集めました。

各地のゲームセンターへ配置され、イベントやアップデートも精力的に行われていました。2009年にはオンラインゲームのサービスも始まるなど、アーケードの枠組みを超えた広がりも見せた本作は、「ファンコミュニティ」の強い熱量に支えられたタイトルでもありました。

「推し活」などの言葉が示すように、今日ではファンコミュニティが作品にもたらす影響はよく知られています。ですが、20年前のアーケード業界では、そのことは自明の理ではありませんでした。

そんななか、数十回の地方イベントをおこない、20年経った今でもコミュニティから開発者へとメッセージが送られるほどの情熱をファンたちへ宿した本作は、いったいどのように形作られ、世に送り出されたのでしょうか。

今回電ファミニコゲーマーでは、本作の開発チームの方々へインタビューを実施しました。

「30枚におよぶカードでデッキを作り、丸ごとスキャンしてゲーム内に反映する」という斬新なシステムは何から生まれたのか。ノウハウもないなかで、ファンとの交流イベントはいかにして形作られたのか。

3時間にも及ぶインタビューは、『アヴァロンの鍵』にまつわる様々な歴史を紐解く、非常に興味深い内容となりました。ぜひ最後まで読んでいただければと思います。

『アヴァロンの鍵』開発チームは「誰が欠けても出来上がらなかった」

──今日はよろしくお願いします。

一同:

よろしくお願いします。

──まずは皆さんの自己紹介からお願いできますでしょうか。

小早川賢氏(以下、小早川氏):

では私から。現在GCS(ゲーム&サービス事業部)に所属しております、小早川賢です。今となってはもう、セガに残っている数少ないメンバーですね。現在はコンシューマーゲームとアーケードゲームの両方をやっている部門で、企画統括マネージャーという立ち位置で仕事をしております。アーケードゲームでは音楽ゲームを3つと、『頭文字D』も見させていただいています。

西村ケンサク氏(以下、西村氏):

すごい。

小早川氏:

ありがとうございます(笑)。現在はそういったことをやっておりますが、『アヴァロン』に関しては入社1年目、熊谷さんに採ってもらって一番最初に携わったタイトルということになります。

熊谷美恵氏(以下、熊谷氏):

懐かしいことを言うね(笑)。

小早川氏:

はい。本作に関しては、カードイラストの発注について田口さんに手取り足取り教えていただいたことも含めて、凄く思い入れのあるタイトルなんです。その後20年、ずっとアーケードに携わり続けてきたという数少ない人間でもありますので、今日はその20年分の歩みを思い出しながら、皆さんのいい話をちょっと補足させていただければと思います。

──ありがとうございます。

田口博之氏(以下、田口氏):

田口博之と申します。『アヴァロンの鍵』ではチーフディレクター、今風に言うとアートディレクターとグラフィックディレクターを兼任している感じでしょうか。絵に関することや世界観、ゲームへの実装みたいな部分を総括していました。

田口氏:

さっき小早川からも話がありましたけど、カードイラストが結構特殊だったので、そのあたりを総合的にやらせていただきました。今はもうセガを辞めているんですけども。

小早川氏:

田口さんは『ハウスオブデッド』とか、代表作もたくさんありますよね。

田口氏:

そうですね。セガって報奨金制度があったんですけど、その第一号が『ハウスオブデッド』なんです。で、『アヴァロンの鍵』が最後でした。

小早川氏:

あ、そうだったんですか。

呉田武司氏(以下、呉田氏):

最初と最後を持っていってる(笑)。

田口氏:

もともとAM1研という部署にいたんですが、「この部署ではできない仕事がしたい」と思って辞めて、挨拶回りしてたら「うち今カードゲーム作ってるから、ちょっと来なさい」と誘われたんですよね。今もうセガ辞めてると言いましたけど、実は当時すでに一回辞めてる。

熊谷氏:

そうですよね。入社試験も受け直して。

田口氏:

だから履歴書も3月31日セガ退社、4月1日セガ入社(笑)。

呉田氏:

セガを辞めてセガに入った新人ね(笑)。

田口氏:

はい。そういう経緯です。

呉田氏:

田口君のその辺の話は、出さなきゃいけない話ですよね。あれが『アヴァロンの鍵』の始まりと言っても過言じゃない(笑)。

熊谷氏:

そうだね。本当に、みんな誰が欠けても出来上がらなかった。

田口氏:

奇跡のタイトルですよ、本当に。

熊谷氏:

私は『アヴァロンの鍵』の開発プロデューサーをさせていただいておりました。当時はセガが開発部を子会社にしていた時代で、「ヒットメーカー」という開発子会社における、後期の作品ということになります。

当時、ヒットメーカーは『クレイジータクシー』がコンシューマ向けにすごい売れたり、『WORLD CLUB Champion Football』(以下、『WCCF』と表記)のカードがたくさん売れたりとちょっと余裕が出てきたところで。新しいチャレンジをしても「まあ許してやるか」みたいな空気があるなかでの、『アヴァロン』の起案だったかなと思います。そんな感じです。

呉田氏:

チーフプログラマーの呉田武司といいます。『アヴァロンの鍵』の頃は新しい基板、新しいデバイス、新しいライブラリと、みんな新しくなっていて。開発環境で問題が起きた際になにがおかしいのかもよくわからない、という状態も結構多かったんですよ。

ほんとうに開発には苦労しましたし、基板の選択に関してもいろいろありました。大変でしたけど、すごく楽しかったです。

熊谷氏:

うんうん。

呉田氏:

あと、今の開発現場ってエンジニアやデザイナーがそれぞれ役割が決まった上で制作するんですが、『アヴァロンの鍵』のチームは「得意な人が得意な分野をやればいいじゃないか」みたいな感じで。セクションの壁を越えて、みんな色々と動いてくれたので、すごくやりやすかったですね。

呉田氏:

私個人としては、ガンシューティングゲームの『ジュラシックパーク』とか『ロストワールド』とか、『コンフィデンシャルミッション』もそうか。そういう大型筐体を作ってました。セガに30年勤めて、今はゲーム業界をやめて、模型製作とかして遊んでいます(笑)。

小早川氏:

うらやましい。

熊谷氏:

呉田さんがセガで最後にやったのは『コトダマン』?

呉田氏:

そうですね。スマホで『コトダマン』やって、あと『ダービオーナーズクラブ』もやりました。その後セガを辞めて、ほかの会社でもしばらく働いて、ゲーム業界に満足しました。そんな感じです。

西村氏:

西村ケンサクと申します。『アヴァロンの鍵』では宣伝・PR担当をしておりました。たとえばゲーム雑誌やその他のメディアに露出させていただくために交渉したりとか、あと宣伝担当の一番大きなところで言うと、イベントですね。全国行脚した「魔導の世界へようこそ」の企画や実行、あとMCとか。もろもろ全般やっておりました。

セガに入る前は「ファミ通Wave」にいたんですが、2001年にセガへ入社しまして、最初に手伝ったタイトルが『セガガガ』。

一同:

(爆笑)。

小早川氏:

そうなんですね(笑)。

呉田氏:

大変だっただろうな(笑)。

西村氏:

とはいえ、最初は本当にお手伝いだったんですけど。『セガガガ』のあとも『WCCF』の立ち上げとか、『クレイジータクシー』、『パワースマッシュ』とか。

熊谷氏:

そうですね。

西村氏:

当時のヒットメーカーが携わったタイトルは、ほとんどお手伝いしておりました。そして『アヴァロンの鍵』で初めて、頭からメインを担当しました。ですので、すごく思い入れの強いタイトルですね。ユーザーの皆様ともたくさんコミュニケーションを取りましたし。

それ以降は『ボーダーブレイク』を立ち上げからずっと担当してました。ついこのあいだサービス終了イベントがあったんですけど、そこも担当しました。スマホゲームでいうと『チェインクロニクル』とか、『疾風のガンフロント』とか。プラットフォームに関係なく、ずっと宣伝・PRの仕事に従事しています。今担当しているのは『ソニックスーパースターズ』という、ソニックの新作ですね。

──西村さんの経歴を伺っていると、コンシューマやアーケードとかの宣伝というよりは、最近だとコミュニティ・マネージャーとか呼ばれるような、ユーザーコミュニティへ寄せた宣伝をしていた方、という認識でよろしいでしょうか。

西村氏:

そうですね。立場的には普通の宣伝・PRと変わらないんですが、手法としてユーザーへ向けたものが好きで当時からやっていたというのはあるかもしれないです。もちろん、開発の協力なしにプロモーションはできませんから、かなり無理を聞いていただきました。

熊谷氏:

当時まだ20代だった?

西村氏:

26とかだったと思います。

小早川氏:

なんかあんまり変わってないですね。

西村氏:

いやいや、あなたもそうでしょ(笑)。

一同:

(笑)。

当時まだ珍しかった「ファンベースマーケティング」的手法と、応えてくれたファンの情熱

小早川氏:

今稼働している『頭文字D』とか、私の担当している音楽ゲームもそうですけど、アーケードゲームというマーケットでは現地のユーザーコミュニティを盛り上げることが非常に重要でして。20年前もそういった、コミュニティを大事にしようと色々イベントをやってましたし、今もユーザーコミュニティを軸にしたPRを続けてる、という部分は変わってないんですよね。

西村氏:

そうですね。当時のユーザーコミュニティってゲームセンターに設置されてメッセージや攻略情報なんかを共有していた「コミュニティノート」とか、あとは『バーチャファイター』なんかが顕著ですけど大会を開催するとか、そういったものが主流でした。

今にして思うと、ユーザー同士がコミュニケーションを取りやすいように、ファンミーティングをやり始めたのは、『アヴァロンの鍵』が最初だったんじゃないかな、と。

熊谷氏:

うん。そうだと思う。

小早川氏:

確かに、そういう面でも『アヴァロンの鍵』は先進的だったと思います。

田口氏:

昔の開発者って、とにかく前に出たがらなかったですよね。別に自分も出たがりってわけではないですけど、でも自分はゲームセンターにもわりと遊びに行くので。ゲームセンターの店員さんがどれだけ苦労しているか、というのは知ってましたので、「もし呼ばれるのであれば出よう」というのは、最初から決めてました。

なので西村さんの「イベントをゲームセンターでやる」みたいな方針と自分の考えは自然と合致しましたね。そこからイベントが生まれていったのかなと。

西村氏:

そうですよね。別に最初から計画していたわけでもないんですが。

小早川氏:

僕、入社1年目だったんですが、イベントだと白衣を着せられてましたね。そしてユーザーさんのデッキを並べてもらって、それを「診断」する博士みたいな(笑)。

田口氏:

キャラ付けをしようとしてたんだよね(笑)。

西村氏:

小早川さんには「やってくれ」ってお願いして(笑)。そもそも、なんでそういうのをやっていたかというと、ゲームのイベントなんだから、本来はゲームを使ったコンテンツを提供する「べき」なんですよね。

でも『アヴァロンの鍵』は4人プレイで、途中から導入された大会用のモードを使っても1プレイに20分ほどもかかってしまう。そうなると、150人とか200人とかのイベントでゲームはとてもできないわけです。

熊谷氏:

そうですね。

西村氏:

そうなると、ゲームの周辺……世界観やキャラクター、カードなんかを活かしたイベント内容にせざるを得なかったんです。変な話なんですが、ゲームのイベントで「ゲームを使わない」というのも、初めての試みだったんじゃないかと思います。

小早川氏:

確かに。途中からみんなでモンスターの絵を見ないで描く、「うろ覚え大会」みたいなのが始まったりしてましたね。変な絵をいじるようなイベントになってしまって、今思うとちょっと申し訳ないですが。

西村氏:

そうですね。その辺も、なんとかユーザーのコミュニティに楽しんでもらおうという試行錯誤で。テレビ番組とか、別ジャンルのイベントとかを見ながら「これを『アヴァロンの鍵』に当てはめたらどうなるか?」と考えながらやってました。その結果が、お絵描き大会にクイズ大会。

そういう意味では、デッキ診断はまだゲームを利用してた方ですよね。

小早川氏:

確かに(笑)。

西村氏:

僕は開発じゃないからデッキ診断もできないので、最終的には進路相談とかやってました。

一同:

(笑)。

田口氏:

デッキ診断と、俺のところに絵描いてほしい人が来るのと、進路相談。どれします、みたいなひどいイベント(笑)。

熊谷氏:

地方ふくめてどのぐらい回りましたかね。

小早川氏:

全部で30回ぐらいはやりましたか?

西村氏:

北は北海道から、南は鹿児島まで。大体月に1~2回の頻度でやってましたね。

──当時のそういったイベントに対して、お客さん側からの反響はどうでしたか?

小早川氏:

良かったと思います。反響という意味で言うと、「お土産」がすごく象徴的でしたね。「ファンベース」という言葉では捉えきれないというか、ユーザーの皆さんが「自分はこんなにコンテンツが好きなんだ」というのを、開発陣になんとか伝えようという、そんなイベントになったんですよね。

熊谷氏:

お酒とかも色々貰いましたよね。

──お酒!?

西村氏:

今やったら大問題ですけど、さっきの小早川さんの白衣みたいな感じで、当時は開発スタッフそれぞれにキャラクター付けをしようとしてたんですよね。田口さんはお酒が大好きで能天気なデザイナー、という感じで。登場するとまず、缶ビールを開けて飲みはじめる(笑)。

田口氏:

お酒そんなに好きじゃなかったのに(笑)。ゲーセンってお酒とかダメじゃないですか。でもお店の人が用意してくれて、「あ、本当に飲んでる」とか言ってくるんですよ。で、イベントやって最後にはサインとかして、もう地獄だった(笑)。

呉田氏:

で、お客さんもお土産持ってきてくれるから、デスクの上に日本酒がズラッと並んだ状態でイベントやってたんですよね。

西村氏:

イベントするたびに開発スタッフとか、とくに田口さんにお土産として地元の銘菓とか地酒とか、本当にたくさんいただいて。段ボールに1箱とか2箱とか、イベントのたびに地方から東京へ送ってました。

熊谷氏:

今週のお土産、みたいになってたよね。

田口氏:

バレンタインには手作りの焼き菓子なんかもいただいて。

小早川:

だから、なんか変な話なんですけど、我々がファンに振る舞うイベンㇳでもあり、逆にファンが我々に振る舞うイベントでもあったんですよね。

一同:

(笑)。

小早川氏:

今でいうところの同人カルチャーというか。「推し」の文化というか。そういうものが培われていったのかなと思います。

西村氏:

たしかに、そういったものに近いかもしれないですね。

当時、日本で一番磁気カードを売り上げていたゲーム『ダービーオーナーズクラブ』が、アーケードゲームの「トレンドを変えた」

──ファンの人たちをそこまで情熱的に突き動かした『アヴァロンの鍵』は、当時どういう状況でどういう企画として立ち上がっていったんでしょうか?

熊谷氏:

当時は、さっきも言ったようにヒットメーカーがセガの子会社だった時代なんですが、状況としてはマルチなユーザー体験を提供する『ダービオーナーズクラブ』(以下、『DOC』と表記)が大ヒットしていて、『WCCF』がこれまた大ヒットして。その後に続く、ゲームセンターを変えるような、コミュニティを作れるようなゲームをみんなが狙っていたような時代でした。

そんな中で、「競馬」があって「サッカー」があって。次はなんだろう、と考えた時に「ファンタジー」とかそういう世界でゲームを作ってみたいなという気持ちがありました。ちょうど『マジック:ザ・ギャザリング』(以下、『MtG』と表記)とか『遊戯王』とかのカードゲームが流行り始めていた時期でもあって。

カードゲームというのは当然人と人が集まって遊ぶもので、それをゲームセンターでできたらいいな、と。ただ問題は、そういうゲームって1回始まると20分とか30分とか平気で掛かってしまうんですよね。面白さを追求するとどうしてもそうなってしまう。それはゲームセンターという場では流石に長すぎる。そこで、金ちゃん(金澤昭一郎氏)【※】と一緒に「フリーイン・フリーアウト」のカードゲームを作ろうと模索を始めた、っていうのが一番最初のコンセプトですね。

※:『アヴァロンの鍵』チーフディレクター

小早川氏:

アーケードゲームのアーケードゲームの特徴として、「プレイ時間」への考え方がシビアなんですよね。ゲームを遊んでいる間プレイヤーはその土地を占有するわけで、つまり座っている分の売り上げ、我々が「インカム」と呼ぶものが入ってこないと、ビジネスが成り立たないんです。

そういう意味で、「プレイ時間が長い」というのはアーケードゲームのビジネスとしては大きな課題でした。その点で、当時一番盛り上がっていた対戦ゲームというのは1~2分で100円が消えていく、非常に土地効率の良いビジネスモデルを組み立てていました。また『WCCF』なんかだと、サッカー好きという特定の集団を相手に、1プレイ300円でお金を稼ぐというビジネスモデルでした。

では『アヴァロンの鍵』は? と見たとき、プレイ時間は『WCCF』より長いのに1プレイは同じ300円。あとプレイヤーはカードが1枚もらえるので、この分も利益面から見るとマイナスですよね。こういった状況下で「1プレイ300円」をいかに効率よく回していくか、というのがメインの課題で、いろいろと模索しながら生まれていったタイトルでした。

──基礎的な質問になるんですが、『DOC』や『WCCF』などの、カードを扱うアーケードゲームというのは、『バーチャファイター』などの対戦ゲームと比べて売り上げ効率が良かったんでしょうか?

熊谷氏:

『DOC』と『バーチャファイター』の単純比較は難しいですね。筐体にどれだけたくさんのコインが入ってくるか、という部分だけでなく、二次的にサプライ品が売れていく、みたいな部分もあり、ビジネスの構造として複合的になっているので。

ただ、『DOC』には面白い話があります。あまりにも『DOC』の売り上げがすごい、と話題になったことで、あるお蕎麦屋さんがスタンドの一区画を解体して「『DOC』を1台入れたい」という相談をしてきたくらい、『DOC』のインカムは凄まじかったんですよね。

20世紀末に『DOC』が出たことで、ゲームセンターのあり方には間違いなく変化があったし、言葉は難しいんですがある意味「ゲーセン文化が長らえた」と言ってもいいような、それぐらいのインパクトがありましたね。

呉田氏:

いままでゲームセンターで遊ばなかったような、新しい人たちも来てくれましたよね。

熊谷氏:

そうそう。本当に、トレンドが変わった瞬間という風に感じましたね。

小早川氏:

そうですね。ゲームセンターの店舗数という話だと、2000年代に入っても減り続けていました。ですが、『DOC』をきっかけとして、高単価のプレイヤー、たくさんお金を払うプレイヤーに焦点を合わせたビジネスモデルがアーケードゲームのなかに広がっていきました。

それまでのアーケードゲームって「ゲームの上手い人はお金を使わないマーケット」だったんですよね。コンテニューとかを必要としないので。それが2000年代になって「ゲームの上手い人がお金を使うマーケット」に変化していきました。

今のスマホゲーでも言われるような、「2:8の法則」。少ないユーザーが売り上げのほとんどを占めているというビジネスのあり方の、先駆けが2000年代ごろのアーケードゲームだったんじゃないかと思います。

実際『WCCF』、『DOC』、そして『アヴァロンの鍵』も、そこをポイントとしていましたし。『WCCF』なんかも盛り上がった時期では、ざっくり計算しても1日に1億円ぐらいの市場規模を作るぐらいにはなっていましたね。

熊谷氏:

うんうん。

小早川氏:

そのプレイモチベーションに繋がってたのが、それぞれのゲームのカードだったんじゃないかなと思います。

田口氏:

その辺で筐体の売り方も変わっていったよね。売り切りじゃなくなったというか、高いのを1台買ってもらって、中身をアップデートする形になっていった。

──アーケードゲームのビジネスモデル自体が変化していったということでしょうか。

小早川氏:

そうですね。

西村氏:

そういう変化のなかで、当時よく言われていたのは「3分100円からの脱却」という話ですね。こういう話って『DOC』が出る前から問題意識としてあったんですか?

熊谷氏:

小早川さんがさっき言ってたとおり、時間効率を上げるというのは常に意識してたし、回転数を意識しないアーケードのプランナーはいなかったですね。

小早川氏:

そうですよね。一方で、ビジネスモデルの変化、カードやサプライ品での売り上げを柱にし始めた理由としては、コンソールゲームのレベルアップも大きな要因だと思っています。ゲームセンターの体験だけでは、「3分100円」を取るのはなかなか難しい市場に変化していった時代でもありました。

その中で、カードというサプライ品をつけることでより刺激を強くしていったというのが、2000年代のアーケードの主流になったんじゃないかなと思います。

熊谷氏:

そうですね。あと、カードの売り上げという話になるとどうしても『DOC』の話をしたくなってしまうんですが、当時『DOC』の馬のカードには磁気カードが使われていました。この『DOC』の磁気カードを積み上げたら富士山より高くなるとか、テレホンカードやJRのプリペイドカードより多く、日本一磁気カードを売ってたと言われていました。

磁気カードって別に1回2回で使い切るようなものじゃなくて、何十回と使えるのに、それでも使い切ってしまって。当時、全国的に見ても『DOC』は異常に磁気カードを消費してる機械だったんです。

西村氏:

今ゲームセンターでユーザーの情報を管理しているAimeというICカードがあるんですけど、これはデータをクラウドで管理していてカード上では持ってないんですね。

でも当時はこのデータを全部カードに入れてた関係で、物理的な書き込み制限とかもあって。その結果として、カード自体の使用回数に制限ができてしまったんです。

『バーチャファイター』でも、一時期使用していたカードがものすごい売り上げをあげてましたね。ビジネスモデルの転換、という意味でも、ゲーム筐体を売ってお金をもらった後、そのゲームを遊ぶ人が増えるとゲームセンターは儲かる、でもセガは儲からないというビジネスモデルを脱却していったというのが当時の流れですよね。

小早川氏:

今は「レベニューシェア」という、1プレイの100円に対して筐体を売る我々と場所を提供するゲームセンターがインカムを分け合うようなビジネスモデルが組みあがっていますが、当時はそうではなかったですからね。

アップデートはROMに焼いて郵送配達、店内コミュニティのためにメインモニター設置……オンライン環境「前夜」のアーケード風景

──『アヴァロンの鍵』の頃というのは、ゲームセンターに光ファイバーなんかが引かれる一歩前ぐらいの時期ですよね。

小早川氏:

そうですね。ギリギリまだオフラインでした。

──『アヴァロンの鍵』の後、ゲームセンターがオンラインになって、レベニューシェアみたいな概念も出てくるという流れだったんですね。

熊谷氏:

オンライン環境におけるゲームセンター、というのは『三国志大戦』の大ヒットを待つかたちになりますね。『アヴァロンの鍵』は、いわばその「前夜」でした。

田口氏:

『アヴァロンの鍵』ってアップデートなにでやってたんでしたっけ。ROMの板ですか?

小早川氏:

GD-ROMですね。板です。

呉田氏:

ソフトのアップデートも、今じゃネットワークですが当時は各店舗にGD-ROMを配ってましたね。工場で板を印刷して、戻ってきたのを確認してから各地に郵送して、という。アップデートにもすごい時間がかかる。

小早川氏:

そうですね。GD-ROMがまた、焼くのに時間がかかるんですよ。

呉田氏:

等倍でしか焼けないからね。

小早川氏:

そう(笑)。

田口氏:

池袋とかだとバイクで持っていったり。

呉田氏:

そういうのもよくやってましたね。

小早川氏:

オンライン環境前夜という話だと、当時は「メインモニター」なんて言葉もよく話題になってましたよね。

『DOC』や『WCCF』もそうなんですけど、筐体の近くにおっきいモニターが設置されてるんですよ。これを見ることで、ゲームを遊んでいるプレイヤー、遊んでいないプレイヤーを合わせて「一緒の空間を作りましょう」という試みで。

オフラインのコミュニティを意識した製品コンセプトとして、さまざまなゲームで用いられてたんですが、『アヴァロンの鍵』を最後に、このメインモニターってものはどんどん無くなっていきました。

西村氏:

よく覚えてますね。たしかに役員から「このおっきいモニター、ゲームに必要あんのか?」って聞かれました。「いや、なくても大丈夫です」。

一同:

(爆笑)。

田口氏:

確かに(笑)。

小早川氏:

必要はないんですよね。それどころか場所を取るし、お金もかかる。

呉田氏:

なくても完結はさせられるんだけども、「店の中でコミュニティを作りたい」というのもあったんですよね。

田口氏:

しかも筐体の配置をアーチ状にやっちゃったから。場所取るんですよね。

熊谷氏:

かっこいいけど、嫌がられましたね。

小早川氏:

そうなんです。求められる売り上げが非常に高いタイトルになってしまったという悲しさもありましたね。

Xbox互換の「CHIHIRO」とゲームキューブ互換の「トライフォース」。基板を巡る政治と奮闘

西村氏:

当時はもうプレステ2とかの時代ですよね。本当にコンシューマ機の性能もあがってきて、一方でアーケードゲームの単価も上がってきて、「ゲームセンターならではの体験」みたいなものはすごく意識された時代でした。

熊谷氏:

そうなんですけどもね、基板がね……。

小早川氏:

トライフォースですよね。

呉田氏:

当時セガでも、他社と協力した基板を作って、「家庭用機に移植しやすくしよう」という動きがありまして。走っていた基板がふたつあったんです。ひとつはXbox互換機の「CHIHIRO」、もうひとつがゲームキューブ互換機の「トライフォース」という。

このふたつの基板を柱に、「新しいゲームを作ろう」となると、エンジニアが集まってうちはどっちの基板で行こうか、という話に当然なるじゃないですか。そうすると、アーケードゲーム出身の人ってずっとハイスペックな基板の世界でやってきたので、みんな性能が良い方、つまりCHIHIROを選ぶんですよ。

一同:

うんうん。

呉田氏:

CHIHIROならXboxにも移植しやすい。ただ、当時Xboxというのはあんまり日本でシェアを獲得していなかったので、「ユーザーはちょっと少ないけど性能が高いXbox互換機」と「多少スペックは劣るけどユーザーが多い任天堂互換機」のどっちを選ぶかというなかで、揉めまして。そしたら役員の人が「お前ら、全員CHIHIROでいいのか?」って。

熊谷氏:

すごく強く言ったんですよね。

呉田氏:

はい。「ちゃんとリスクも考えろ」と。トライフォースにもいかなきゃだめだという話をされて。

熊谷氏:

「色々考えてね」ということで、持ち帰って話をしたんですよね。

呉田氏:

どうする、もしかしたら任天堂ハードで移植もあるかもしれないぞ、という話をね。そこで色々考えて、「トライフォースにしようか」となりました。そして改めて集まったとき「トライフォースの人ー」って言われて手を挙げたのはうちしかいなかった(笑)。

呉田氏:

その移植に関しても、『F-ZERO』が移植されたという前例こそあったんですけど、後が続かなくて。そこは辛かったですね。みんなCHIHIROにいっちゃうし。

熊谷氏:

孤軍奮闘、って感じでしたよね。

呉田氏:

まさに。だから『アヴァロンの鍵』で最後、全国対戦とかのネットワーク対応ができなかったとか、スペックに問題があったとかも、もしかしてトライフォースだったからっていうのもあるかなあと。

田口氏:

『アヴァロンの鍵』の時もメモリ溢れとか結構起きてましたよね。

呉田氏:

チームもアーケード出身が多いので、テクスチャとか結構大きく描きがちなんですよね。どう考えても画面に表示されるサイズより大きなテクスチャを描いちゃう人もいて。こうなるとどうやっても入らない。

しかたないから、もうひとりのプログラマーといたずらをして、毎日ちょっとずつ小さくしていきました。今日は半分、次の日はその半分、という感じで。描いた人が気付かないなら、わかんないだろうって。

田口氏:

そうですね(笑)。

熊谷氏:

だから技術的には、結構難易度高かったですね。

西村氏:

それまではずっと専用基板ですから、「こういうの作りたい!」という要望に対して、ハード研究の部門が「じゃあこれでどう?」と合わせてくれるような感じだったでしょうからね。

小早川氏:

そうですね。基板の話も含めて『アヴァロンの鍵』の開発はいろいろ苦労していて、正式版の1.0出した後にROMを書き換えるたびに「A」「B」「C」とアルファベットを更新していくんですが、たしかバージョンが「H」までいって。当時の焼き直し回数で史上最高記録だったはずなんですよね。

焼き直すたびに量産のためのコストもかなり掛かっていたはずなので、かなり業の深いリリースをしてしまったという覚えがあります。しかも、親機のトライフォースに子機としてトライフォースを繋げる、みたいなめちゃくちゃ乱暴な設計もしてましたからね。今考えたらとんでもないことをやってた。

呉田氏:

確かに。あと別に嫌いなわけじゃなくて、トライフォースってすごく良い名前だなと思うんですよ。あの基板はセガとナムコと任天堂の3社が共同開発して、3つの力でトライフォース。しかも、基板自体が三層構造になってる。一番上がセガの基板、次がナムコ、最後が任天堂。三つ重なって、トライフォースだったんですよね。

小早川氏:

なるほど。