必要だったのはアメコミ調でも子供向けでもない、「ファンタジー」なデザイン。デザイナーを探して、誰もいなくなった社内を散歩した夜

──先ほど、絵の方向性についても少し言及がありましたが、方向性を決定する際はどういった苦労がありましたか?

熊谷氏:

デザイナーの人に「ファンタジーやりたいんだけど」と言ってラフスケッチ描いてもらうと、アメコミみたいなテイストの絵が出てきてしまったんですよね。

呉田氏:

まあ「セガらしい絵」ではあるんですが(笑)。

熊谷氏:

そうですね。元々アーケードゲームって日本国内だけじゃなくて、海外を意識したゲーム作りっていう事業文化みたいなものがあったので、デザイナーさんも写実的な絵が得意な方が多くて。コンシューマゲームのような、新しい世界観や新しいキャラクターを作るという方にはなかなか社内でも出会えなかったんです。

じゃあデザイナーさんを集めてコンペみたいなのをしようか、となっても案外みなさんノリがいいわけでもなくて、今度はキッズ向けみたいなのが出てきたりする。

夜みんなが帰った後で「困ったなあ」って話してたら、金ちゃんが「俺見つけちゃったんですよ」って言うんです。誰もいないデスクを散歩してたら、社員のいたずら描きが残っていて。その子は中田愛澄ちゃんって言うんですけど、その絵がめちゃくちゃ出来がいい。ファンタジーキャラクターがごそっと載ってて、「これすごくないですか?」って。

呉田氏:

そうそう(笑)。俺もその時見に行って、すごいキャラ可愛いって言った。

熊谷氏:

いたじゃーん! 描ける人いたじゃーん! って、その場で、発見した時の喜びは今でも覚えていますね。で、絶対彼女を口説き落とそう、と思って声を掛けたら「いいっスよー」って感じで参加してくれました。

そして描き始めてもらいながら、「世界観どうしよう」とか「アートの方向性どうしよう」と右往左往してるところに、この人(田口氏)が現れたって感じですね。

呉田氏:

その時のエピソードもなかなか強烈でしたよね。

田口氏:

そうですね。ちょっと遡るんですけど、もともと職場を辞める前に、「企画を1本出させてほしい」とお願いしたんですよ。その企画が通らなかったら、会社辞めようと思って。もちろん通るわけないので、辞めるための踏ん切りをつけたかったというのが素直なところではありました。

当時考えていたのが、ゲームボーイアドバンスにリアルなモンスターのカードを読み込んで遊ぶカードゲームでした。カードゲームが大好きで、何かしら作りたかったんですが案の定通らなかった。なので、「辞めます」と言って挨拶回りをしていたら、有井さん【※】から「辞めるの?」と声を掛けられて。

※:有井伸孝氏。『バーチャロン』のパブリシティデザインの全てを手がけるグラフィックデザイナー。

西村氏:

有井さんって、『バーチャロン』の方ですよね。

小早川氏:

アートワークやられてましたね。

田口氏:

そうです。その有井さんに「ちょっと紹介したい人がいる」ということで熊谷さんを紹介されまして。

熊谷氏:

確か、当時すでにカード持ってたよね。

田口氏:

はい。試作してたんですよね。4枚の透明なカードに、頭とか体とかパーツだけ描かれていて、それを重ねることでモンスターができる。それをカードリーダーで読み込んでゲームに反映させる。その合体した奴が「ガッタビースト」って名前で。

一同:

(笑)。

熊谷氏:

融合合体じゃん(笑)。で、当時そのカードを見せてくれたんだよね。

田口氏:

そうです。そしたら「うちでカードゲーム作ってるんだよ!」と言われて、たしかその時に愛澄ちゃんのデザインを見せてもらって。「アーケードにこういう人いるの、珍しいなあ」って思いました。

さっきもちょっと話がありましたけど、アーケードってデッサン至上主義みたいなところがあったんです。デッサン力が好まれて、面接官もそうだからそういう人が良く選ばれるなかで、僕とか愛澄ちゃんとかは異色だったんですよね。

──なるほど。

田口氏:

それで、「そういうことやりたいんなら来なさい」と言われて。でも、僕はもう退職用の書類を出しちゃってて、有休消化中だったんですよね。

色々揉めたりもしたんですけど、結局辞めることは決まってたので、あらためて面接と採用試験を受けて入社することになりました。だからその時の筆記試験、西村さんと一緒に受けたはずです。

西村氏:

受けましたね。1号館の講堂で一緒に(笑)。

田口氏:

そうそう。あれが2回目の筆記試験です。……すいません、なんか事情がゴチャっとしてて(笑)。

熊谷氏:

あとは、描いてた絵の話でもしますか(笑)。

田口氏:

そうですね。元々僕メカオタで、ロボオタ、モンスターオタ、背景オタだったんですよ。ずっとそういうのを筆で描いてて、唯一描かなかったのが「萌え」だったんですよね。人と萌えは描かなかった。

熊谷氏:

だから愛澄ちゃんと良い感じに住み分けができたんだよね。

田口氏:

そう。愛澄ちゃんも上手なんだけど、まだ若いのもあって商品としてパッケージングをやるみたいなのは手に余る感じで。最初の方のキャラは自分の方で描かせてもらったりもしてるんですが、本当に愛澄ちゃんがいなかったら、こうはなってないでしょうね。

小早川氏:

確かに、『MtG』とかと比べた時非常にキャラクターがキャッチーなところが、『アヴァロンの鍵』の特徴だったかのように思いますね。

漫画チックなデザインからリアルな油絵まで、『アヴァロン』を彩るさまざまなアートワーク。目指したのは『MtG』第四版以前の「雑多な感じ」

田口氏:

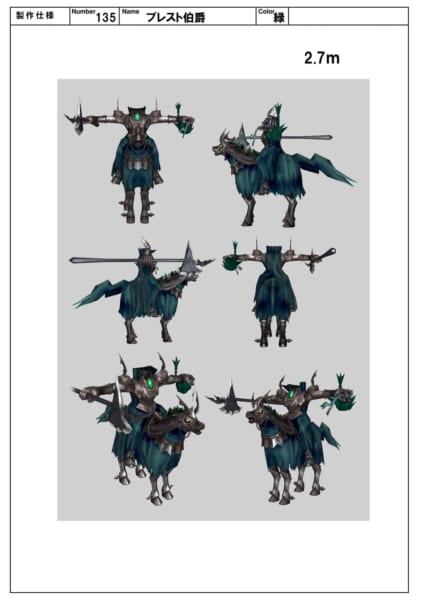

メインキャラに対して、自分が周りにいてもおかしくないような感じを考えて、珍獣族とかが生まれたんですよね。あの辺もメインキャラクターたちがいたおかげなんです。

小早川氏:

そのカードイラストも、今考えると結構振れ幅が大きくて。油絵が納品されてたりもしましたね。

熊谷氏:

スキャナーでスキャニングできないものはカメラで撮影して取り込んだりしてました。

田口氏:

これは、自分が『MtG』第四版以前の、雑多な感じが好きだというのがまずありまして。「対抗呪文/Counterspell」っていうカードとか、おじさんの手から火の魔法が「ピュ~ッ…」って落ちてるような絵がテンペラ画風で描かれたり、本当に色んな絵があって。

第五版から整理されて、クオリティが均一になっていくんですけど、僕としてはそれが面白くなかったんです。

熊谷氏:

『アヴァロンの鍵』のイラストに関しても、「色々あるのがいいんです」っていうのはかなり初期の時点で言ってたもんね。

田口氏:

なので、あえて漫画家さんに頼んだり、リアルな油絵を出したり、というのは意図的なものなんです。良い悪いは別ですけど、自分がすごく好きだったので、こういう風にしました。

熊谷氏:

そうそう。「これが良いんですよ!」って言われて「あ、そうなんだ」って。誘導されてた。

一同:

(笑)。

小早川氏:

のちの『三国志大戦』では、そういう面についてもっと整えてアートを作ってましたね。『アヴァロンの鍵』がここまで幅を持たせたっていうのは、アーケードのなかではかなり珍しいと思います。印象に残るカードが非常に多くて、ユーザーの方もそこは感じてくれていたんじゃないかなと思いますね。

熊谷氏:

私は結構『遊戯王』とか『ポケカ』みたいな、広い所を取りに行った方が良いんじゃないかなと思ったりもしていて。あんまりゲームがシビアになったりニッチに寄りすぎてもキツいんじゃないか、みたいな感じのことも言ってました。

でも金ちゃんに「いやいや、誰向けにゲーム作ってるんすか?」みたいなことを言われて、気づきを与えてもらったというか。ぼんやり「多くを取ろうとする」みたいな考え方をやめて、「誰向け」なのかっていうのをフォーカスして、トレーディングカードゲームとして仕上げていく。クオリティをあげていく。そういう方向で合意できたのはすごく良かったなと思っています。

アーケードでファンタジーをやるために。「通りがかりの客」から「目的客」へ、ターゲットの変遷

──先ほど「誰に向けてゲームを出すのか」というお話がありましたが、アーケードにおいてターゲットとなる客層はどのように選択されるんでしょうか。

小早川氏:

アーケードの考え方として、基本的にゲームセンターという場所に立ち寄った人たちが遊ぶエンターテインメントだという認識があります。ゲームの前を通りかかった人が興味を持ってプレイしてみる、という導線を意識するわけですね。

なので、人を選ぶような見た目をしていると通ったお客さんが遊んでもらえない。それを回避するために、アートワークなんかもできるだけ老若男女問わず、誰が通っても触れるものを意識して作ってきた文化がありました。

でも2000年くらいから、『WCCF』や『DOC』なんかで顕著なんですが、ゲームを目的としてわざわざ遊びにやって来るお客さん、「目的客」と呼ばれる方が現れたんですね。この層が現れたことで、2000年以降「目的客へ向けて物を作ろう」という新しいポリシーが生まれていきました。

──なるほど。

小早川氏:

海外では「通りかかった人に遊んでもらう」というマーケットのまま、今でもそれが維持されているんですが、日本だけはターゲットを明確化して、目的客、つまり高いお金を払うお客さんへ向けてタイトルを出していくという変化が生じたんですよね。

田口氏:

海外はそもそもゲームセンターがあまり積極的に新しい筐体を買わないですからね。昔のゲームがずーっと置いてありますもん。

小早川氏:

今でも『ハウスオブデッド』とか『オーシャンハンター』とか置いてありますね。

熊谷氏:

20年でも30年でも稼働させてるからすごいよね。

呉田氏:

市場自体が縮小していったっていうのもありますからね。海外のアーケードは。

小早川氏:

そうですね。まあ、そんな流れもあって「ファンタジーじゃ通りかかりのお客さんが遊べないよ」という反発もありつつ、ターゲットのシフトという流れに乗る形で『アヴァロンの鍵』は開発を進めていったというところがあります。

田口氏:

本当に、ファンタジーをセガの大型筐体で作るなんて、夢にも思わなかったですよ。

呉田氏:

当時組んでた自分でさえ、まさかセガでこういうゲーム作れるとは思ってなかったね。

熊谷氏:

企画を通すのも大変だったのよ。

一同:

(笑)。

小早川氏:

ほんと、正気の沙汰じゃない(笑)。

『アヴァロンの鍵』には「クリエイターの夢が詰まっている」。製作途中のゲームを出展し感じた確かな手応え

熊谷氏:

企画案を出した時、役員の方からも「失敗する」って言われたし「これを越えなきゃダメ」ってオーダーもすごく多かった。

小早川氏:

そうですね。一方でクリエイターの夢がすごく詰まっている企画でもあったなあとも思います。当時、稼働初期はとくにゲームバランスに難のある状態で出してしまったこともあって、結果的に入りにくいゲームになってしまった部分もあるんですが、このゲームに対して夢を感じた人っていうのはすごく多かったんです。

呉田氏:

最初に「これ行けるかも」と思ったのは、AOUショー(AOUアミューズメント・エキスポ)かなにかでゲームの一部、追いかけっこと1回戦闘ができるくらいの状態のゲームを出展したときでしたね。

ゲームバランスも悪くて、根本的な問題も残ってたんですけど、『アヴァロンの鍵』を遊ぶためにものすごい行列が出来てたんですよ。

西村氏:

メディアからの問い合わせも多かったですね。

熊谷氏:

チュートリアルがないから、全員総出で横に立って「人間チュートリアル」やったもんね。行列を見る間もなく、ひたすら説明し続けたよね。

呉田氏:

あの時ってユーザーにカード渡したんでしたっけ。

西村氏:

渡してたと思います。

呉田氏:

なんか、俺らが開発にいたら会場から「すごいことになってる」って言われて、これは見に行かないといけないなって思った。

小早川氏:

モンスターが描いてあるカードを束にして入れて、本当にゲームで登場するなんて、やっぱり夢じゃないですか。本当に夢が実現したような企画でしたもの。

田口氏:

熊谷さんはずーっと“束”にこだわってましたよね。

熊谷氏:

うんうん。

西村氏:

ちなみにAOUに参加した当時の電撃の人の記事によると、「最大で120分待ちという長い列を作った」とのことです。

熊谷氏:

そんなに並んでたんだ。ずっとチュートリアルやってたから全然当時のこと覚えてない(笑)。

小早川氏:

いまYouTubeに当時のAOUの時の動画をあげているんですけど、「あの当時にこんなプレゼンテーションをしたんだ」と。たしかにこれは売れるな、と思わされる企画でしたね。

西村氏:

もちろん、『WCCF』の成功からの期待感っていうのもあったとは思うけどね。

田口氏:

『WCCF』の後にファンタジーをぶつけてきたのがセンセーショナルだった、って言われましたね。それでも、やっぱり社内の目は厳しかった。なので、なるべくキャラクターメインのファンタジーだっていうのを隠して、紋章とかだけを前面に出すようにして、プレゼンでも「王道ファンタジーですよ」って表現するために苦心しました。

熊谷氏:

「萌え」じゃない、っていうのを会社のなかで説明し続けた。まだ『アイマス』も出る前の世の中だったから。ゲームセンターで可愛い女の子たちが活躍する前の時代。だから、なんとかその辺を隠そうとしましたね。

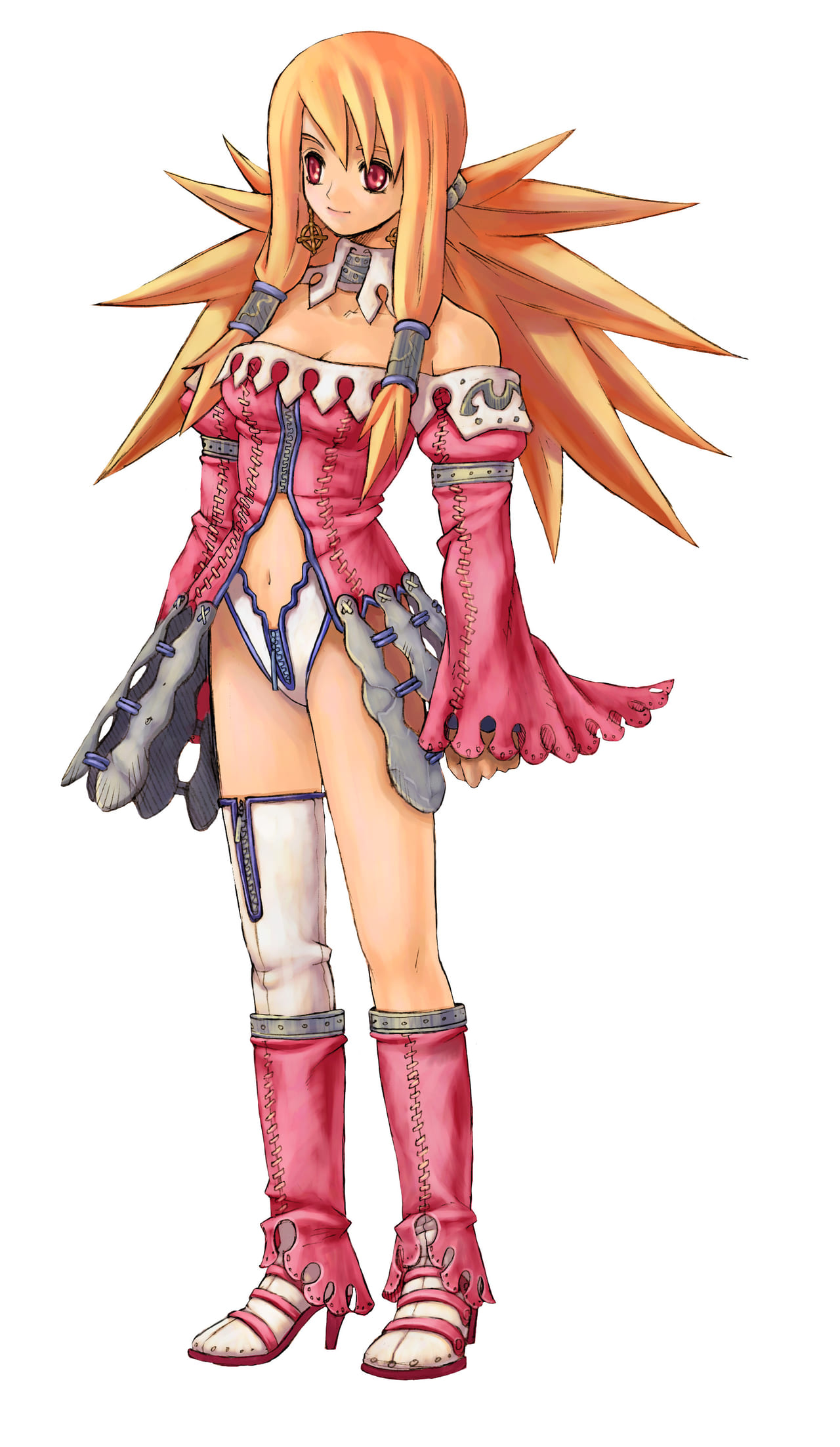

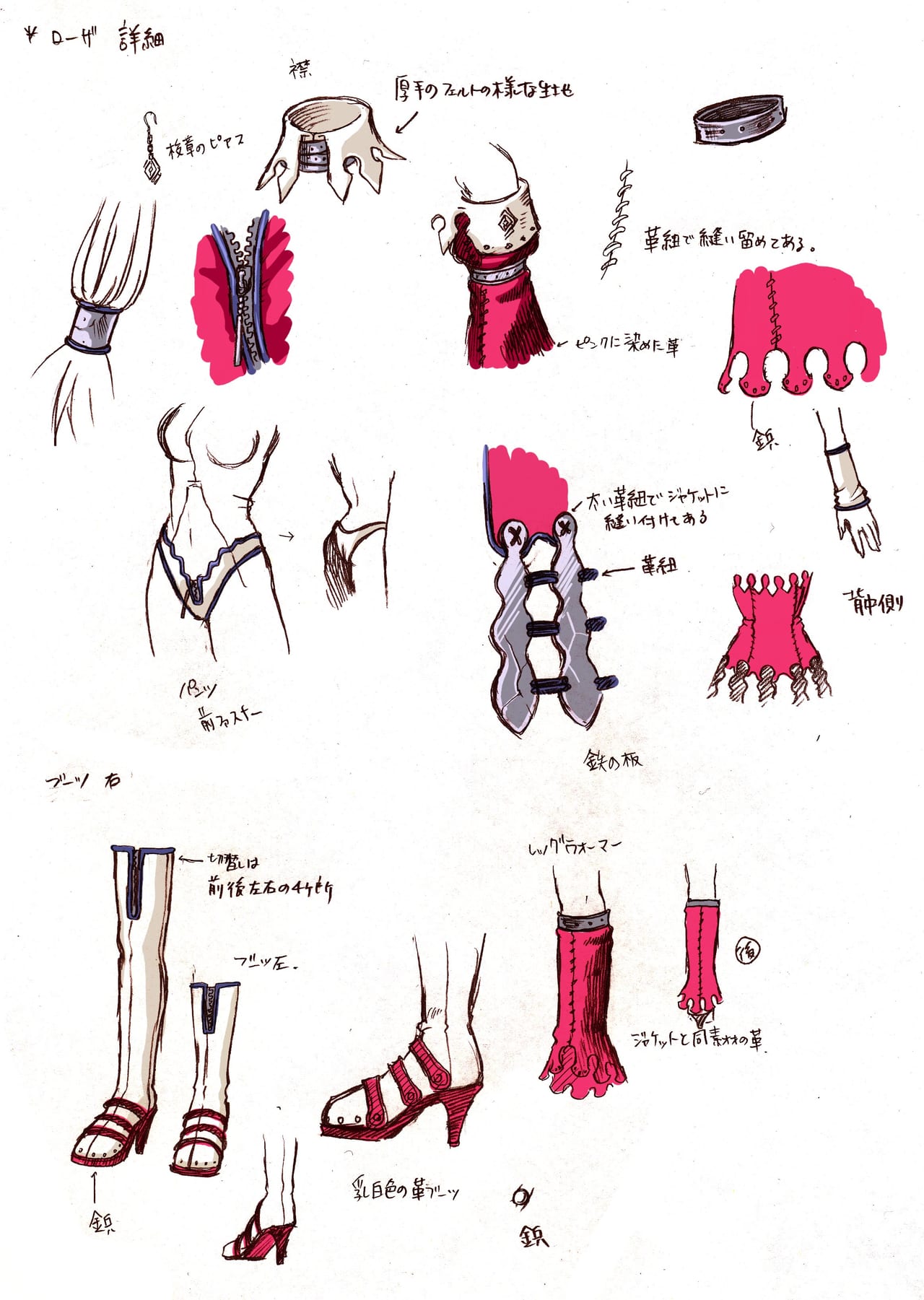

キャラクターデザインの一例。

小早川氏:

キャラクターコンテンツを展開する場としてみると、アーケードってなかなか難しいマーケットなんですよね。ちなみに、私が2015年に『チュウニズム』というゲームを出す際も、開発で作ってる間はキャラクター的なものはとにかく隠しました。なるべく隠して、一般へ向けたフラットなゲームですよというプレゼンをして社内で通して。でも実際にユーザーが求めるのは、そうじゃないと知ってましたので、リリースするときにはキャラクターを全面に出してガラッと印象変えるというズルいことを当時やってました。

熊谷氏:

2015年ですらそうだったんだ。

小早川氏:

当時の上司や経営層をある程度騙してやってましたね。でもこういう、クリエイター側のずる賢さみたいなものは、当時のセガの勢いの要因でもあったんじゃないかと思います。

熊谷氏:

なるほどね(笑)。

小早川氏:

最近はそういうズルができないんですよ(笑)。

一同:

(笑)。

「カードをコレクションする層」がターゲットになった『アヴァロンの鍵』と、子供をターゲットとした『ムシキング』の同時代性

──ここまでのお話をちょっと整理させていただきたいんですけど、「誰にどういうものを売るんだ」っていうのが決まったあたりから、ゲーム性とかゲームデザインっていうのにも見通しが立った、っていうことでしょうか。

熊谷氏:

そうですね。さっきもちょっと話がありましたけど、まず『アヴァロンの鍵』というのは「スターターキットで1000円」そして「1プレイ300円」のゲームなんです。こういう高額なプレイフィーを払える人ってどういう人なんだろうか? と考えた時、「カードをコレクションする」という要素にハマれる人だろうという話をしました。

そこで自分たちもサンシャインなどで開催されていたTCGの大会なんかを見に行って、この人たちを相手にするんだ、この人たちをゲームセンターに呼ぶんだ、みたいなところを金ちゃんと話し合いました。私も「分かった。もうポケモンカードとか言わない」とか言って。

一同:

(笑)。

熊谷氏:

ここは自分のなかでもずっと決めかねていて、「ファミリーでもできる」「グループ客でも楽しめる」と、会社に対して言わなきゃいけないと思ってる自分もいたんです。

でも、そういう美辞麗句を捨てて。「ここです」「この人たちです」という部分を明確化した、というのは開発のなかでも大事な部分だったと思います。

小早川氏:

一方で、時代的な話で言うと『ムシキング』と同期なんですよね、『アヴァロンの鍵』は。『ムシキング』も実は今年で20周年なんですよ。

熊谷氏:

あ、そうなんだ。

小早川氏:

そうなんですよ。『アヴァロンの鍵』がターゲットを絞り込んだ一方で、当時は置き場所すら決まっていない『ムシキング』というキッズ向けのカードゲームが誕生しました。ニッチとマス、両面へ向けたカードゲームをセガが同時にリリースしていく時代だったんですね。

──確かに、『ムシキング』と言うとスーパーの一角なんかに置かれていた印象でした。ゲームコーナーが生まれるひとつのきっかけになったというか。

熊谷氏:

そうですねぇ。

小早川氏:

当時はまだ置き場所が定まっていなくて、本当にスーパーに「ポンと置かれる」ところからスタートしてましたね。

田口氏:

俺が聞いた話だと、当時未来研(ムシキングを開発した当時のセガの部署)が虫を全部3Dデータで保存する、みたいな研究をしてて、「これいつになったら儲かるんだ?」って言われて、焦っていろいろくっつけて作ったのが『ムシキング』だって。都市伝説な気もしますけど。

西村氏:

へぇー。

──ちょっと話を戻して、ターゲットを定めた『アヴァロンの鍵』はロケテストやAOUのイベントなどで、想定通りのお客さんは来てくれたんでしょうか?

呉田氏:

それはそうでしたよね。ハマってた。

熊谷氏:

本当にちゃんと牽引してくれましたね。あと、嬉しい思い違いもありました。女性客がすごく多かったんですよね。

小早川氏:

ああ、そうですね。

熊谷氏:

途中で気付いて、驚きましたね。「イベント」という部分もあるので、実際のプレイヤーとイコールかどうかはわからないですが、5割ぐらい女性だったんじゃないかな。

西村氏:

そこまではいかなかったですけど、3~4割ぐらいは女性で、当時としてはかなり珍しかったですね。

熊谷氏:

珍しい、そうですよね。音ゲーもそこまで女性を集めるようになる前だったので。これなんかは、想定よりも嬉しい驚きでした。

小早川氏:

彼女たちはどこからゲームを知ってくれたんでしょうね?

熊谷氏:

本当にねぇ。イベントきっかけで結婚したとか、付き合い始めたとか、言ってくれる人もいて。どこからの繋がりでまず知り合ったんだろう、みたいな。

西村氏:

キャラクターや世界観が好きという方が多かったですね。

田口氏:

でも家庭用機なら、こういうのもあるじゃないですか。わざわざ敷居の高いアーケードまで来てくれたのはなぜか、と考えた時、コミュニティなのかなと思いました。

当時、ゲームが好きだからって言ってもなかなか、SNSとかも発展してないし交流が頻繁にあったわけではないなかで、ゲームセンターなら常に人がいますし、イベントもなにかしらやっている。そこで知り合いになって、一緒に遊ぶ、みたいなことがアーケードで起きてたのかなと。

熊谷氏:

なるほど。そういうところで女性たちもコミュニティを形成していたのかもしれないね。

小早川氏:

あと、やっぱり女性の方って「モノ」が好きな傾向がありますからね。ある意味でカードも物理的な「モノ」ではあって、デザインも可愛らしいものもある。そういう部分で、収集意欲を刺激したんじゃないかな、と憶測ではあるんですが、感じている部分はあります。

田口氏:

カードのバリエーションがたくさんあったのが良かったですね。

熊谷氏:

そうだよねぇ。男の子も女の子も、可愛いキャラクターいっぱい作ってもらえて。

小早川氏:

あとこれは今も昔も変わらないんですが、ゲームセンターでコミュニティを作ってガッツリ遊ぶというのはどちらかと言うと男性が多くて、女性はそこからちょっと距離を置いて、自分の時間を過ごしているという方が多いんですね。

イベントも、僕の記憶頼りにはなるんですが、単身で来られる女性が多かったように思います。

西村氏:

そうですね。多かったです。

熊谷氏:

そうなんだ。ひとりで、へぇー。

──確かに、音ゲーなんかでも、女性は結構ひとりでやってる印象がありました。

小早川氏:

おひとり様、多いですよね。自分の時間を過ごしてるんだと思います。

田口氏:

なるほどねぇ。

小早川氏:

そういう、個人で来て思い思いに遊んでいく方と、コアなプレイヤーのコミュニティと、ふたつのお客さんがいるゲームでしたね。

熊谷氏:

うんうん。気付いたらこんなに女性客が付いてくれたんだ、嬉しいなあ。と思ったのを覚えています。

西村氏:

コスプレもしてくれてましたね。

小早川氏:

それだけに、初期のゲームは強制的にフリーイン・フリーアウトで対人に入らなきゃいけない状況で、「逃げ場」がなかったというのはもったいなかったかもしれませんね。

稼働初期では「アーミーアント」という、マップ上にアーミーアントがいる分だけ強くなるモンスターがいたのですが、このモンスターを使うプレイヤーが複数集まると、初心者などの対策ができないプレイヤーは、300円入れてゲームに参加しても楽しむ前にすぐ終わってしまう、すごく切ない状況が生まれてしまっていました。

その他、ゲームバランスを大幅に乱すカードが存在してしまったことで、せっかく遊ぶきっかけを掴んでくれたお客さんが、定着しなかったという側面もありました。

その後ひとり用モードとかも実装して、いろいろとケアはしていったんですけど……。やはり稼働初期というのは、課題も多い時期だったなと思います。