もう父の顔を思い出せないなぁ。

『The Gardens Between』をプレイしていたとき、ふと、そんなことに気づいた。

|

父は製薬会社で働いていて、バレー選手として企業のチームにも所属していたと思うのだが、その辺りはもうよく覚えていない。ともかくその父は一般的にはクズ人間と呼ばれるであろう部類で、自分が小学生のころにローンでマイホームを購入したにも関わらず、引っ越したその日のうちに蒸発するというウルトラC技を決めてのけた。母の言うことを信じれば不倫だったという。残された母、母方の祖母、自分と妹ふたりの5人は呆気に取られた。

父はそのあとなに知らぬ顔でひょいと戻ってきて、いま考えるとすごいことだが、さらにまたどこかへ消えて家に帰ってきては、いくらかのまとまったお金を家に入れて、また姿を消すという生活を続けた。

母と祖母の胸中はFPSで芋砂の軍団を見たときのように荒れ狂っていたと思うが、意外にも自分と父の関係は良好だった。「たまに家に遊びに来るおじさん」という感覚だったのかもしれない。家で『闘神伝』という3Dの格闘ゲームを一緒にレバガチャで遊んだのがやけに記憶に残っている。そういえば、石川県にある父の実家では映画を見たこともないのに『超ゴジラ』をねだって買ってもらい、窓から積もった雪を眺めつつやり込んでいた記憶もある。たしかファミリーコンピュータとソフト一式をくれたのも父の親戚方の誰かだったような気がする。自分のゲームのDNAのルーツを掘り起こすと、記憶の層から何体もの父が出土する。

だが、夜中に階段を降りようとしたら母親から「上で寝てなさい」と、理由もなくぴしゃりと言われたあの日以降、会っていない。もう20年ぐらいになるだろう。ひとつひとつのエピソードはおぼろげに思い出せるが、いまや父の顔や声色は、もう失われてしまったセーブデータのように脳内からくっきりと消え去ってしまった。母は父の写真をすべて捨てている。

|

『The Gardens Between』は、「思い出を相手と共有しようね!」という一般人なら当たり前の常識を、優しく巧みに伝えてくれる素敵なゲームだ。

本作の発売は2018年9月と2年以上も前。だが、同窓会に一切呼ばれないとか、高校生より前の友だちともう連絡を取っていないとか、もう何年も会っていない父親がいるとかいう、交友を大切にせずゲームばかりしていたロクでなしなゲーム編集者などは、プレイすべきかもしれない。

文/ishigenn

連載企画「プレイステーション インディーズ」

PS4 / PS5で遊べるインディーゲームの中から、電ファミ編集部が厳選して「これは絶対に遊んでおけ!」とオススメするタイトル37選をお届け。自分にぴったりと「ハマる」ゲームを見つけるお役に立てれば幸いです。

※この記事は、インディーゲームをもっと応援したいソニー・インタラクティブエンタテインメントさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

ふたりの子どもが進む記憶の旅

|

とある町の片隅に隣り合って立つふたつの一軒家。それぞれの家の子どもとして過ごすArinaとFrendtは、家と家の間にある大きな木にツリーハウスを作って、毎日たくさんの遊びと冒険を楽しんでいた。

だがある雷雨の日、ふたりがツリーハウスの中にいると、その眼前に謎のピンク色の光球が現れ、閃光を放った。気づくとそのふたりは、まるでジオラマのようにさまざまな物や品が装飾された、不思議な小島に飛ばされていた。

|

島の外周を進む中でArinaは、ピンク色の光球を宿したランタンを拾い上げる。本作の基本ルールは、そのピンク色の光球を島の頂点にある神秘的な台座へと運んでいくというものだ。

数十もの小さな島々がステージとしてあり、それぞれにいろいろな仕掛けが用意されている。アクションはほぼない、休日の夜にムーディーな映画を見るような感覚で遊ぶタイプのパズルゲームである。

|

プレイしてすぐ気づくとは思うが、本作ではArinaとFrendtのふたりを直接操作することはできない。島全体の「時間を進める」、あるいは「時間を巻き戻す」という、ふたつのアクションしか存在しない。

島を右に回すと時間が進み、島を左に回すと時間が巻き戻される。時間の操作によって、ふたりが歩いたり戻ったりして立ち位置が変わり、島内のさまざまなオブジェクトが動いて変化する。

もちろん、本作はパズルゲームであるので、ただレバガチャするがごとく脳死で右回転ボタンを押しっぱなしにして終わるわけではない。それぞれの島にはふたりが先に進めないような仕掛けが用意されているので、何度も進めたり戻したりしながら、いろいろなオブジェクトに影響を与え、優雅に解法を探していくことになる。

ピンク色の光球を吸い取る黒い光球がたくさん登場するので、これをどうすれば避けられるのかと考えるパターンが多い。単純にスイッチを順番どおり押すようなパズルだけではなく、たとえばのこぎりを何度も前後させて板を切るなど、時間を進めたり戻したりすることで解決できるものもある

ひらめきを求められるパズルデザインは、ときに数十分考えこみ自分のおつむがこれほど悪かったのかと気づかせてくれるなど、なかなかに歯ごたえがあって楽しい。

|

|

さて、本作はゲーム内では文章が一切表示されず、具体的にどのような物語なのか説明はされないが、プレイすればすぐにこれらの小島はArinaとFrendtの「記憶のエピソード」なのだなとわかる。

いろいろな曲が収録されたカセットテープが音を鳴らす島。バラバラにくだけちった恐竜の骨がそこかしこに転がる島。洪水でArinaのお気に入りのジャケットが流れていってしまう島。情緒豊かな島々は、記憶の断片やパーツを思わせる品や場面で敷き詰められている。

|

|

|

そして台座に光球を宿したとき、それらの島(記憶のエピソード)は明確な映像のイメージとして画面上に提示され、プレイしている者はふたりの間でこういう過去があったのだなとわかる。つまりこのゲームは、ArinaとFrendtふたりの過去の記憶を巡る旅を描いているのである。

|

パズルゲームへと落とし込まれた「思い出すことの難しさ」

このゲームが素敵なのは、その過去の記憶を巡る旅が、“なかなか簡単にはいかない”ということだ。

先ほども書いたように、ただスタート地点から時間を進めるボタンを押せばいいわけではない。ピンク色の光球は開発者が考え込んだありとあらゆる方法で消滅させられ、先へ進む道は多種多様な方法で閉ざされている。

さまざまな思い出の品でデコレーションされた小島を右に左に回転させ、どうにかしてピンク色の光球を台座に持っていかなければならない。黒い光球が何度もふたりの行く手を阻み、ピンク色の光球は消失してしまう。

|

マップの仕掛けとして思い出の品が用意された島が、ふたりの歩みにあわせて何周も回転する。何度も時が進み、巻き戻され、記憶のパーツは変化し、それらをいろいろな角度で見る。

これはまさに、おぼろげな記憶をなんとか思い出そうとする行為そのものだ。本作はその行為を雰囲気や物語で表面的に伝えるのではなく、あまりにも見事にゲームプレイとして落とし込んでいる。

|

本作は2240円という、インディーゲームとしてはやや高めの価格設定となっており、プレイ時間も4時間から5時間ほどとかなり短い。このふたつの数字だけを見ると、心の中のセール大好きおじさんが不満の声を挙げそうだが、よく見れば丹精込めて作りあげられた島々は、何度もぐるぐると回転させどの角度から見ても楽しめるよう、豪華で手の混んだものばかりとなっている。

本作のテーマが「記憶を思い出すこと」であるとしっかり理解している開発者は、安易にボリュームを優先し価格に見合いそうな数のステージを用意するのではなく、長時間鑑賞するステージの作り込みにフォーカスしていると理解できる。

|

なぜひとりではなく“ふたり”なのか

また見逃しそうになるが、この作品が巧妙なのは、そんな過去の思い出を巡る旅がひとりではなく“ふたり”によって成り立っているという点にもある。

|

たとえば記憶を思い出すとき、その場面は自分の目から見たものだから、一人称視点のオープンワールドゲームのように記憶の世界を自由に動け回れるのではなく、横スクロールアクションゲームのように平面に近いビジュアルで再生されるのではないだろうか。

ひとりでは記憶を思い出そうとしても、その記録された映像や情報以上のものにはならないし、ほかの記憶と混濁したり鮮度が失われて欠けた部分は補完できない。

|

だがこのゲームは、360度回転する小島を「ふたり」で協力してぐるぐる巡るという手法を取っている。それはすなわち、ひとりでは平面にしかならない記憶が、ふたりの記憶の語らいによって立体的な「思い出」として補完されていっていることを表現している。

ひとりで悶々と過去の記憶を思い伏せるよりも、誰かとそのことについて語った方がよいというのは当たり前の話だが、これもまた見事にゲームプレイの中に落とし込まれており、舌を巻く思いになる。

「テーマの落とし込み」という点で高い完成度を誇る隠れた名作

島々を進んでいくと、ゲームは最終盤でほんの少し変わった展開を見せ、その記憶をたどる旅の完結を見せてくれる。その終わりはぜひ記憶の旅を実際に歩んで見てほしいが、本作の「いくつもの記憶を大切な人と語り合う旅」は、プレイヤーが幾重もの記憶のパズルを解くことで終わる。

ゲームプレイとテーマの符号を最後に感じるときこそ、本作で非常にエキサイティングな気持ちになる瞬間である。

|

ビデオゲームに落とし込まれたテーマを感じ取るという、知的好奇心を強くくすぐられる体験。それはさまざまなコンテンツが追加されがちなメジャーゲームでは、なかなかおいそれと出会えるものではない。

だからこそ、結晶を磨き上げたような鋭利なインディーゲームとの出会いを、我々は楽しみにしているし、ときにそれは人生に影響を与えすらする。

まさに『The Gardens Between』は、そんな一品だと言えるし、ここ数年プレイした中では筆者がもっともオススメしたいタイトルのひとつだ。

|

あまりにも作品のテーマの落とし込みが綺麗すぎるので、熱量を持った荒々しいインディーゲームや奇抜なンディーならではのエグみや粗さを求めている人にはオススメできない。酒に酔いながらプレイするとなんだかアートワークが綺麗なゲームだなと評価は落ち着いてしまうだろう。

だがゲーム内で手を込んで作られた見事な島々をじっくりと眺めれば、素晴らしい体験をもたらしてくれる。

|

『The Gardens Between』というゲームをプレイしていたとき、ふと、もう父の顔を思い出せないなあと気づいた。そして父の連絡先は、母が20年前からずっと知っている。「もし連絡したければ」と言われているので、すぐに教えてもらうこともできるだろう。

この記事を書いたからといって、すぐに父へと連絡することはおそらくない。「当時、最新のビデオゲームをいっぱい買えなかったのはお前のせいだ!」と恨んだりしているわけではなく、なんとなく、会ってなにを話したらいいんだろうと漠然と考えてしまう。父と会ったからといって当時の父の顔を鮮明に思い出すわけでもないだろうし、そのあと別の家庭を持つであろう父と頻繁に会うわけでもないだろう。

ただ、もしかしたら『The Gardens Between』のように、自分と父の間にある小さな島の時間を進めたり巻き戻したりしたら、そこにはなにかあるのかもしれない。記憶は薄れていき、人と人はいずれ必ず別れるが、その思い出の解像度を上げる行為は無駄ではないような気がする。

© 2018 The Voxel Agents.

連載企画「プレイステーション インディーズ」記事一覧

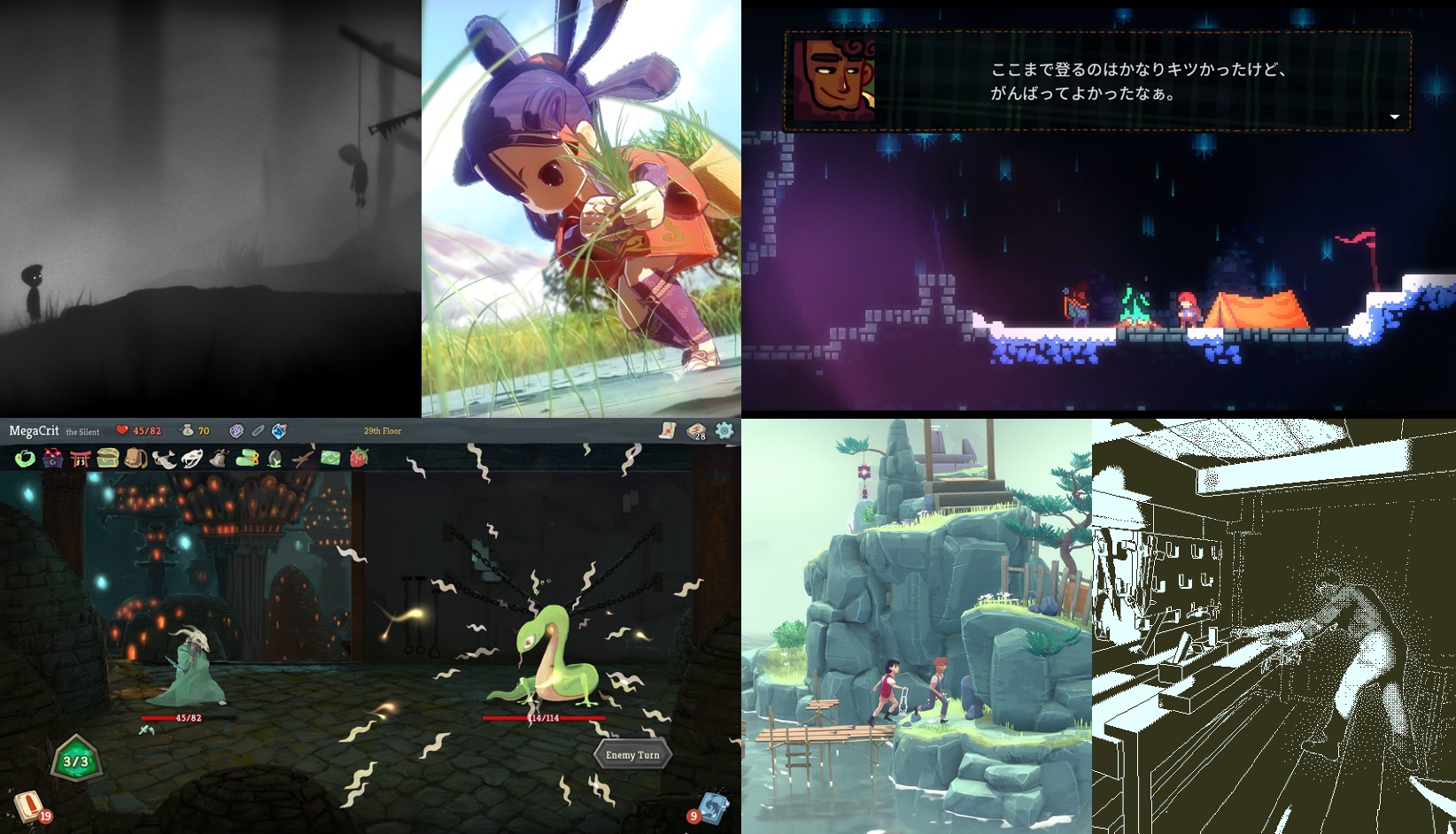

『The Gardens Between』をプレイしてると、ふと父親の顔が思い出せないなと気づいた話第2回:『天穂のサクナヒメ』

『天穂のサクナヒメ』を神話から読み解いていったら「人間の尊さ」にいきついた!神と人のあらたな貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)第3回:『セレステ』

自分の不安を他人に理解してもらえなかった、もしくは他人の不安に気づいてあげられなかった経験のある方に捧げる『セレステ』「死にゲー」ならぬ「死に見ゲー」──死の向こう側を見せてくれる怪作『Return of the Obra Dinn』が傑作すぎてやばい第5回:『LIMBO』

圧倒的な影響力で「LIMBOみたいなゲーム」を大量に生み出した、インディーゲームの記念碑的傑作『LIMBO』のスゴさを解説してみた第6回:『Slay the Spire』

ぶっ壊れてるのにバランスが取れてる! なんで? 『Slay the Spire』の神調整が生む快楽に今すぐ溺れてほしい