何かに詳しくなる過程において、その分野の「解像度」が上がる経験をしたことってないだろうか?

たとえばほとんど似たり寄ったりの集団のように見えていたアイドルグループのメンバーが、次第にひとりひとり見分けがつくようになり、それぞれに特徴的な個性があると分かるようになったり、大体同じような形に見えていた自動車が、次第に国やメーカー、年代ごとの細かい違いがあることがわかってきたりする。

このように、それまではどれもこれも同じようにしか見えない、ぼんやりと荒い「解像度」でしか見えなかった世界が、その分野に精通していく過程でクッキリハッキリとクリアに認識出来るようになる。これはどの分野においても起きることだろうし、さまざまなジャンルで多くの人が経験していることではないかと思う。

そして、あらゆる分野において「解像度」が向上していく過程でキーになるのは、受け手の側の能動性だ。何かを「見る」という行為ひとつとっても、受動的に漫然と見ているだけでは、「解像度」の変化を起こすことは難しい。

ゲームというメディアの大きな特徴として、「ユーザーの能動性を強く要求してくる」という点がある。そして、ゲームというメディアが面白いのは、その能動性によって、ユーザー自身も知らぬ間に、世界を見る「解像度」が向上したり、逆にゲームに併せて「解像度」が最適化されてしまうという現象がしばしば起きるところにあると私は考えている。

先の自動車の例で言えば『グランツーリスモSPORT』や『Forza Motorsport』のような現実と寸分違わぬリアルな自動車が数多く登場するゲームなどは、遊べば遊ぶほどに、現実世界でほとんど自動車に触れない生活をしている人であっても、車に対する「解像度」はどんどん向上していくだろう。

また、『テトリス』が大流行していた時期には、『テトリス』の遊び過ぎで遠くのビル群がテトリスブロックに錯覚してしまうなんてことが言われたりしていたが、これなどはゲーム中の「解像度」に自身の世界認識を最適化し過ぎた結果、現実を見る目が浸食されたことで起きた現象だと言えるのではないかと思う。

他にも、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』をプレイしていると、現実空間においても、コレクト要素である「コログ」の隠れ場所を意識してしまったり、『天穂のサクナヒメ』をやりこんだ人ならば、これまで何気なく見ていた田園風景が、稲作におけるどの辺の工程なのかまで具体的に想像できてしまう「現場」に見えてしまったりするのもまた、現実を見る「解像度」に変化が起きた事例と言えるのではないだろうか。

「見る」という行為は、ありふれた行為のようでいて、そこにはそれぞれの人間、それぞれの生きてきた経験ごとに千差万別の違いが存在する。そして「見る」という行為にゲーム的な能動性を加えることで、世界の見え方、世界の「解像度」は大きく変化する。

今回紹介したいのは、その「見る」という行為の奥深さ、奇妙さを、これ以上なく表現したゲーム、『Return of the Obra Dinn』だ。

文/hamatsu

連載企画「プレイステーション インディーズ」

PS4 / PS5で遊べるインディーゲームの中から、電ファミ編集部が厳選して「これは絶対に遊んでおけ!」とオススメするタイトル37選をお届け。自分にぴったりと「ハマる」ゲームを見つけるお役に立てれば幸いです。

|

※この記事は、インディーゲームをもっと応援したいソニー・インタラクティブエンタテインメントさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

イングランド人とアイルランド人の区別がつくようになっていく

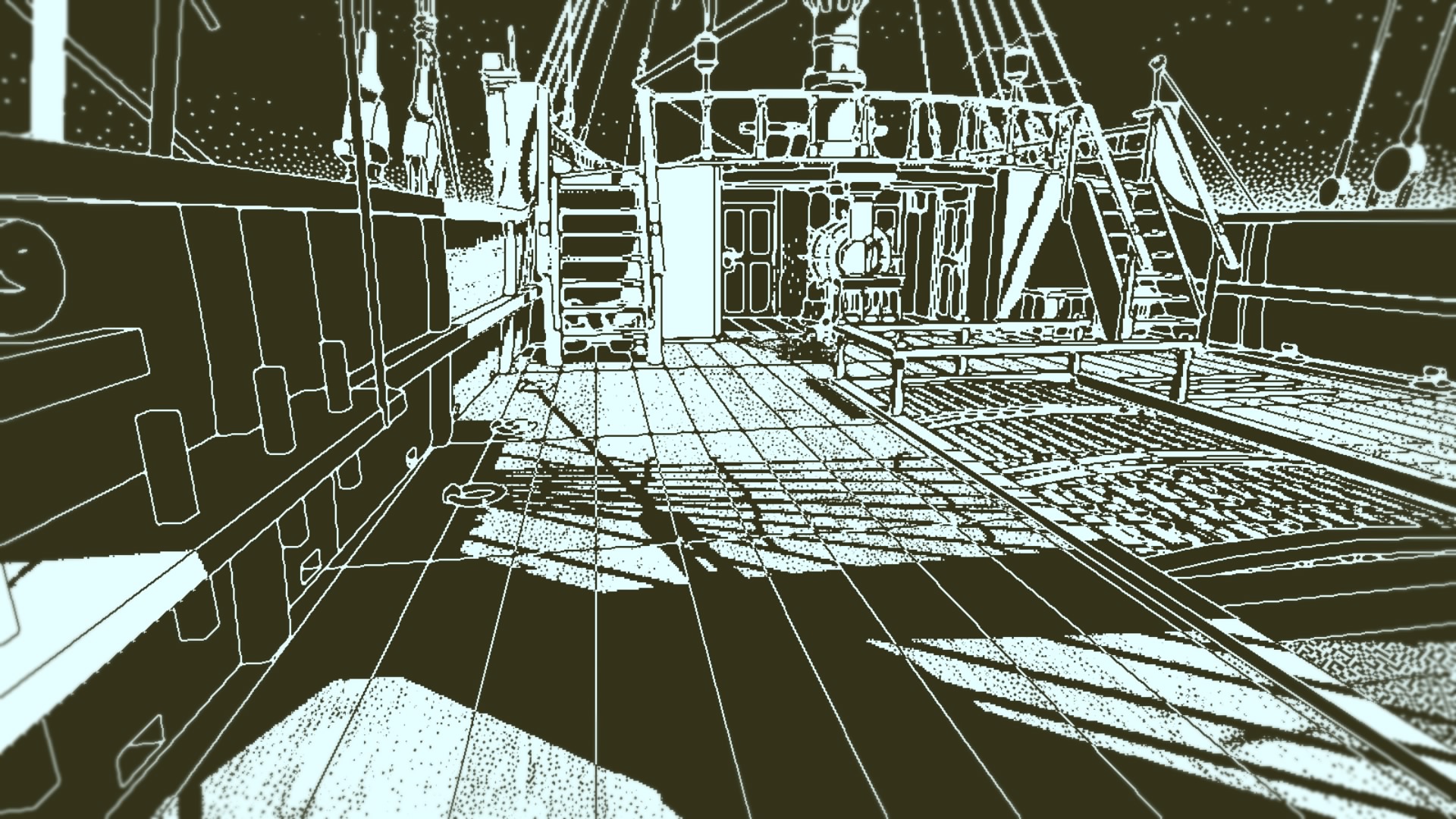

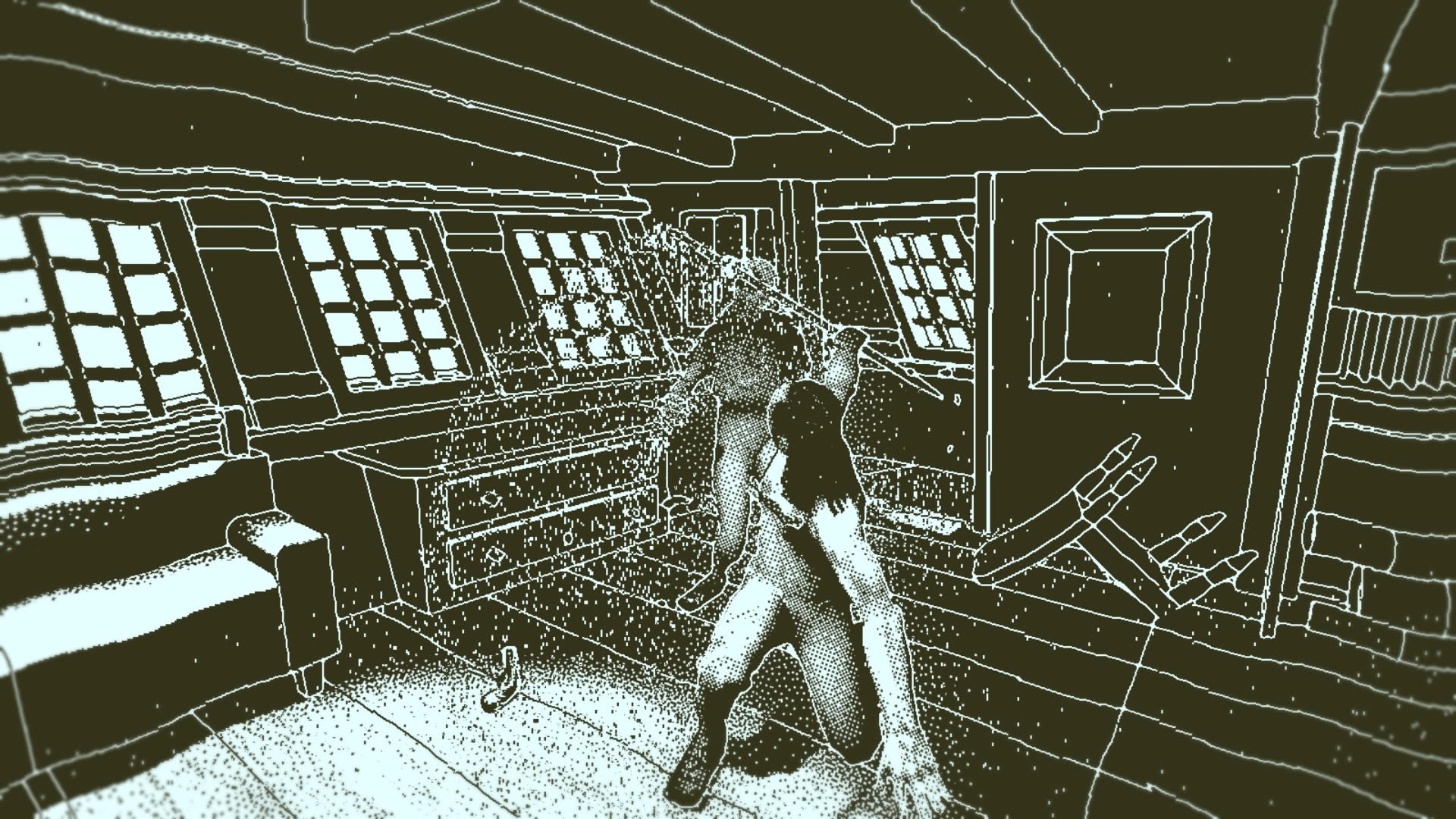

本作は、5年前に出航して以来、消息不明となりながら突如として姿を現わした商船「オブラ・ディン号」で何が起きたのか、なぜ乗っていた筈の60名は姿を消してしまったのかを、保険調査官である主人公が調査していくという、探索や推理を基調としたゲームだ。

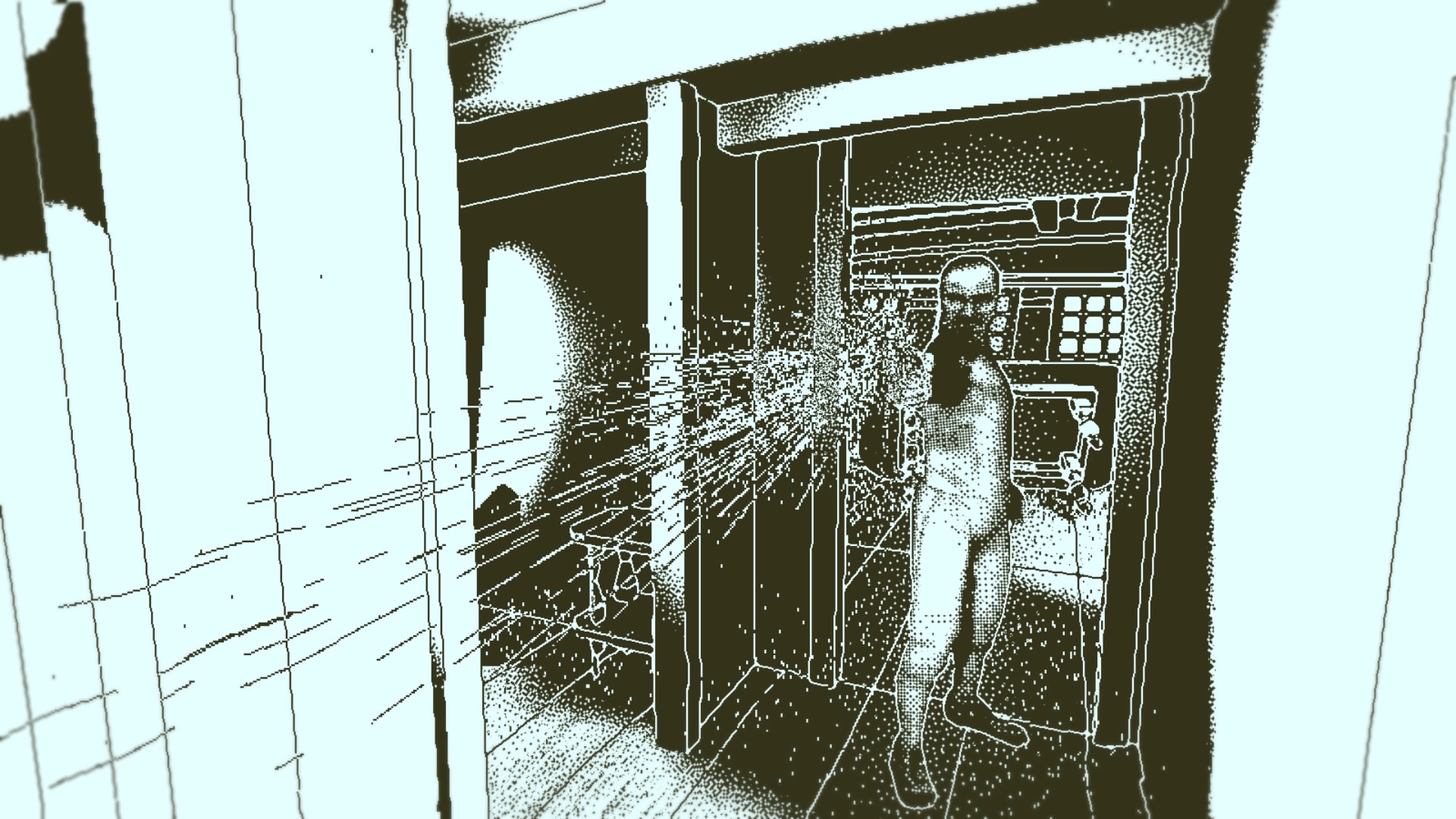

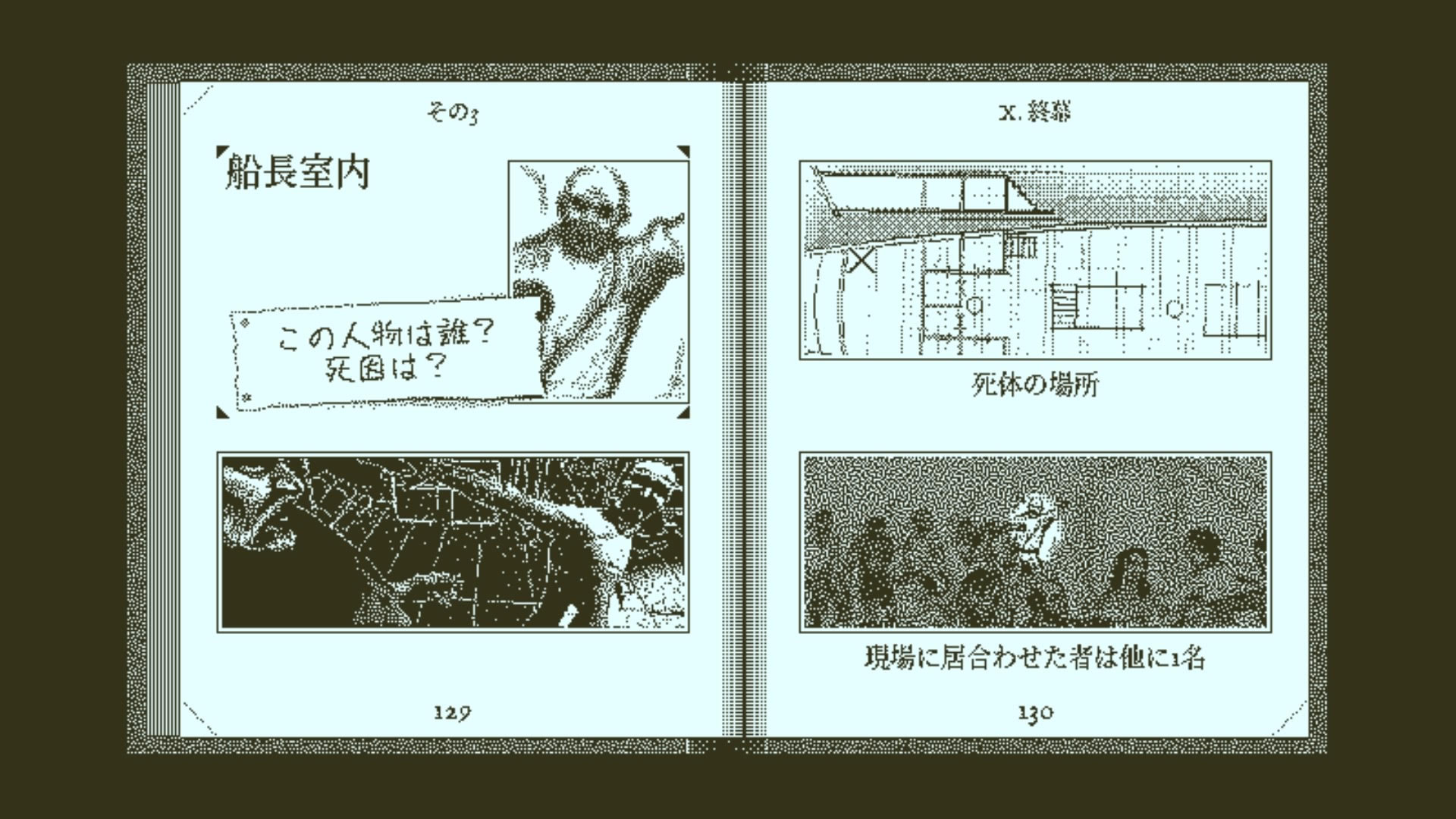

このゲームでのプレイヤーの目的は、60名もの乗員達は何故消えてしまったのか、仮に誰かに殺されたのだとすれば、その犯人は誰なのかを、全員分調査し突き止めることにある。そして、「メメント・モーテム」という懐中時計のようなアイテムを使うことで船上に残された死の痕跡から、その人が死ぬ瞬間に起きたこと、その時の周囲の状況を再現することが出来ようになる。

しかし、このメメントモーテムによって得られる情報はあくまでも死ぬ瞬間の固定されたビジュアル情報と、その直前で交わされた会話しかないため、「ここで死んだのは誰で、加害者は誰なのか」を突き止めていくことは生半可なことではない。

|

|

本作の特徴とも言える独特のモノトーンなビジュアルデザインもあいまって、ゲームを始めた当初は誰が誰かを判別することすら困難な状況にプレイヤーは叩き込まれる。この程度の情報しかない状態で60人分全員の安否を突き止めることなど不可能なのではないか、と多くのプレイヤーが軽く絶望したのではないかと思う。

なにせほとんどの乗員の顔が大体同じに見える!名簿を見るとインド人や中国人、イングランド人やアイルランド人など細かい国籍の違いがあるのだが、まさかこれを全て見分けろとでもいうのだろうか……?

しかし、そんなプレイヤーの心境など置き去りにするかのように、調査を進める過程で、「オブラ・ディン号」はあまりにも奇想天外な出来事に遭遇し、その過程で乗員たちになにが起きたのかの顛末が次第にわかってくる。そうして、乗員の安否調査そっちのけで「オブラ・ディン号」の辿った行く末を知ろうとすればするほどに、当初は全く判別がつかなかった乗員たちの「解像度」が向上し、ひとり、またひとりとそれぞれの乗員の名前とことの顛末がクリアに「見えて」くるのである。

ゲームシステム上でも、当初はぼやけて表示されていたそれぞれの乗員のイラストが、調査の過程でくっきりと表示されるようになるのだが、このシステムなどはこのゲームが表現しようとしているものを端的に表現しているものだと言えるだろう。

「解像度の向上」をゲームの根幹に据える、という画期性

通常の推理ゲームにおいて必要なのは物事の因果関係を突き止めたり、矛盾点を指摘することだったりするが、本作が面白いのは、そのような因果関係の探求が必要とされると同時に、個々人の役職や階級、それに伴う服装、国籍、人種などの違いによって生じる微妙な差異という要素が、ゲームを進める上での重要な判断材料になっているという点にある。

とにかく目を凝らしてあらゆる要素をよく「見る」こと。それが本作を進める上で最も重要な行為である。

従来のゲームにおいて、プレイを通じて得られる「解像度」の向上とはある種の副産物的な面白さであって、根幹に据えるものでは無かったように思う。しかし、それをゲームを解いていく上での根幹に据えてしまったのが『Return of the Obra Dinn』の画期性だろう。

本作は、そのビジュアルにおいて色彩を排し、主人公の視点移動以外のほとんどの動きすらも排除するという極めて質素な構成のゲームでありながら、実際にプレイをしてみると、「なんてにぎやかでダイナミックなことが起こりまくるゲームなんだろう」という印象が残る。それは、ゲーム中で起こる出来事もさることながら、プレイヤー自身の世界を見つめる「解像度」の向上を通して世界の見え方を大きく変化していくゲームだからなのだ。

|

|

本作の構造上、序盤こそ60人という乗員の数に圧倒され、膨大な選択肢の中から正解を選ぶ困難に直面するものの、ある程度究明が進めば候補者も減り、正解を絞りやすくなっていく。そのため、後半になればなるほど究明作業も進めやすくなるのだが、筆者はゲームの後半に差し掛かると、もはやゲームを進める手が止められなくなり、一気呵成にクリアしてしまった。

特に、本作をプレイした人なら多くの人が頷くと思うのだが、乗員の名前と安否の確定に成功した時の演出の気持ちよさは筆舌に尽くしがたいものがある。3人分の特定に成功した時点で確定が判定されるため、『ゼルダの伝説』の謎解き音や、『逆転裁判』の「異議あり!」を綺麗に決めた時の即時性のある気持ちよさとはまた違う、仕込んでいた爆弾が時には予想通り、時には意外なタイミングで起動するかのような遅効性の快感がある。

「見る」ことを通して何かに「気づく」という面白さ

本作をほぼひとりで制作したルーカス・ポープ氏が手掛けた前作、『Papers, Please』は架空の共産国家の入国審査官になることを通して、人々が入国する上で必要な書類を「見る」ゲームだった。

『Papers, Please』と『Return of the Obra Dinn』、両者は全く違うゲームだが、どちらも「見る」という行為を根幹に据えることで、プレイヤー側の「見る」精度、即ち世界の「解像度」に変化を促すという一点において通じている。

入国審査官という究極のルーティンワークを生業とした人物になりきること、冷徹なまでに不正がないかどうか、入国に必要な書類を「見る」ことを通して、小役人の悲哀に満ちた生活を体験的に表現した『Papers, Please』、行方不明になった60名の乗員が迎えた「死」を徹底して「見る」ことで逆に乗員たちの「生の足跡」が立ち上がってくる『Return of the Obra Dinn』。

どちらもゲームにおける「見る」という動詞に眠っていた可能性を掘り起こすことに成功した傑作である。自分の意志で能動的に「見る」ことを通して何かに「気づく」こと。このあまりにシンプルな行動をフィーチャーするだけで、ゲームとはここまで面白く作ることが出来るのだ。

|

|

インディーゲームをプレイすると、大手のゲーム開発会社では見られない発想の自由さや、際立った個性に驚かされることが少なくない。インディーゲームを好んでプレイするユーザーの多くはそのような多様性のある「豊かさ」に惹かれているのではないかと思う。

そんな様々な個性が群雄割拠するインディーゲームシーンの中にあってなおルーカス・ポープ氏の作るゲームの個性は際立っている。そして同時に、彼のゲームはクラシックと言っていいほどに素朴なゲームらしさにも満ちている。この二つを両立させているのは驚異的なことと言っていい。

彼の作るゲームをプレイしていると、まだまだゲームというジャンルには可能性が秘められているということを鮮やかに提示されているようでワクワクしてくる。

新しくて面白いゲームを求めている全ての人におすすめしたい。

連載企画「プレイステーション インディーズ」記事一覧

『The Gardens Between』をプレイしてると、ふと父親の顔が思い出せないなと気づいた話第2回:『天穂のサクナヒメ』

『天穂のサクナヒメ』を神話から読み解いていったら「人間の尊さ」にいきついた!神と人のあらたな貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)第3回:『セレステ』

自分の不安を他人に理解してもらえなかった、もしくは他人の不安に気づいてあげられなかった経験のある方に捧げる『セレステ』「死にゲー」ならぬ「死に見ゲー」──死の向こう側を見せてくれる怪作『Return of the Obra Dinn』が傑作すぎてやばい第5回:『LIMBO』

圧倒的な影響力で「LIMBOみたいなゲーム」を大量に生み出した、インディーゲームの記念碑的傑作『LIMBO』のスゴさを解説してみた第6回:『Slay the Spire』

ぶっ壊れてるのにバランスが取れてる! なんで? 『Slay the Spire』の神調整が生む快楽に今すぐ溺れてほしい

『Return of the Obra Dinn』© 2019, 3909 LLC. All Rights Reserved.

『グランツーリスモSPORT』© 2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties.

『天穂のサクナヒメ』©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. and Marvelous, Inc.

『Papers, Please』© Copyright 2013-2020, 3909 LLC. All rights reserved. “Papers, Please” and the red eagle logo are trademarks of 3909 LLC.