11月23日に開催されたゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC+KYUSHU 2024」にて、「『GRANBLUE FANTASY: Relink』続・最高の「没入感」を実現するカットシーン制作手法とそれを支える技術」が行われた。

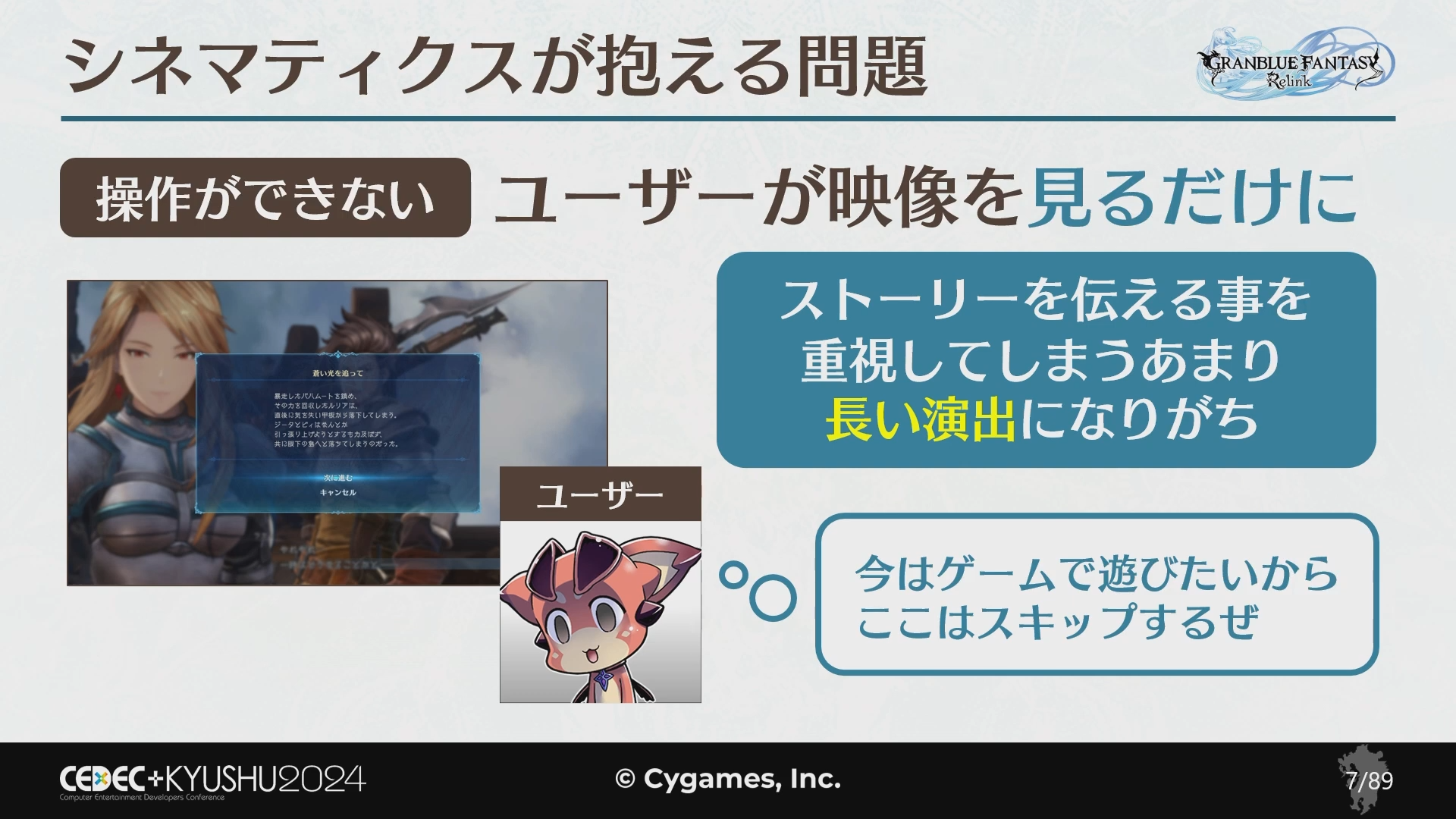

カットシーンは物語を彩る大切な要素ではあるが演出が長くなりがちなこともあり、せっかく力を入れて作ったのに見てもらえずスキップされてしまうことがあるという。心当たりがある身としては申し訳なく感じる一方、早く操作して遊びたいと思うのもまた確か。

今回はその永遠の課題に向き合った『GRANBLUE FANTASY: Relink』が、いかにしてストーリーの面白さを伝え、映像に夢中になってもらえるカットシーン制作を実現したかについて、株式会社Cygamesコンシューマー/シニアエンジニアである中村 大吾 (なかむら だいご)氏が行った講演を紹介していく。

なお、講演の題名に「続」と書かれているが、今回の内容から見ても問題はないのでご安心いただきたい。

シネマティクスが抱える問題とシネマティクスを支える大切なこと

まず、中村氏は2020年にCygamesへ合流し、本作ではシニアエンジニアとしてアニメーションやサウンドに関するエンジニア統括と、シネマティクス全体に関する全体統括を兼任する立場だ。カットシーン制作におけるツールの設計から全体の進行まで幅広く携わっている。

そして『GRANBLUE FANTASY: Relink』はスマートフォン向けRPG『グランブルーファンタジー』と世界観を共にするコンシューマ向けのアクションRPGだ。

そして今回のテーマである「シネマティクス」とはカットシーンや会話シーンといった演出に重きを置いたシーンのことを指し、それ以外の実際に操作できるシーンのことは「プレイアブル」と表現される。

本題であるシネマティクスが抱える問題とは、演出を重視しすぎた為にユーザーが操作できない場面が増え、ユーザーのやる気を削いでしまうこと。この「物語を伝えたい作り手」と「遊びたいユーザー」の間で起きる感情のズレにあると定義された。

「心当たりがある方は挙手を」と冗談を交えつつも、演出を考える作り手としてもこのズレは「永遠の課題」と言えるものとして捉え、今回その課題に改めて向き合うことを決意したという。

では、どうすればユーザーにシネマティクスを自然と観てもらえるのか。それを考え直した結果、ストーリーの面白さを伝えるための「没入感」。映像に夢中になってもらうための「映像美」というふたつのテーマを掲げるに至ったそうだ。一見シンプルな答えではあるが、物語に入り込んで感動してもらうためには必要不可欠な要素であるとのこと。

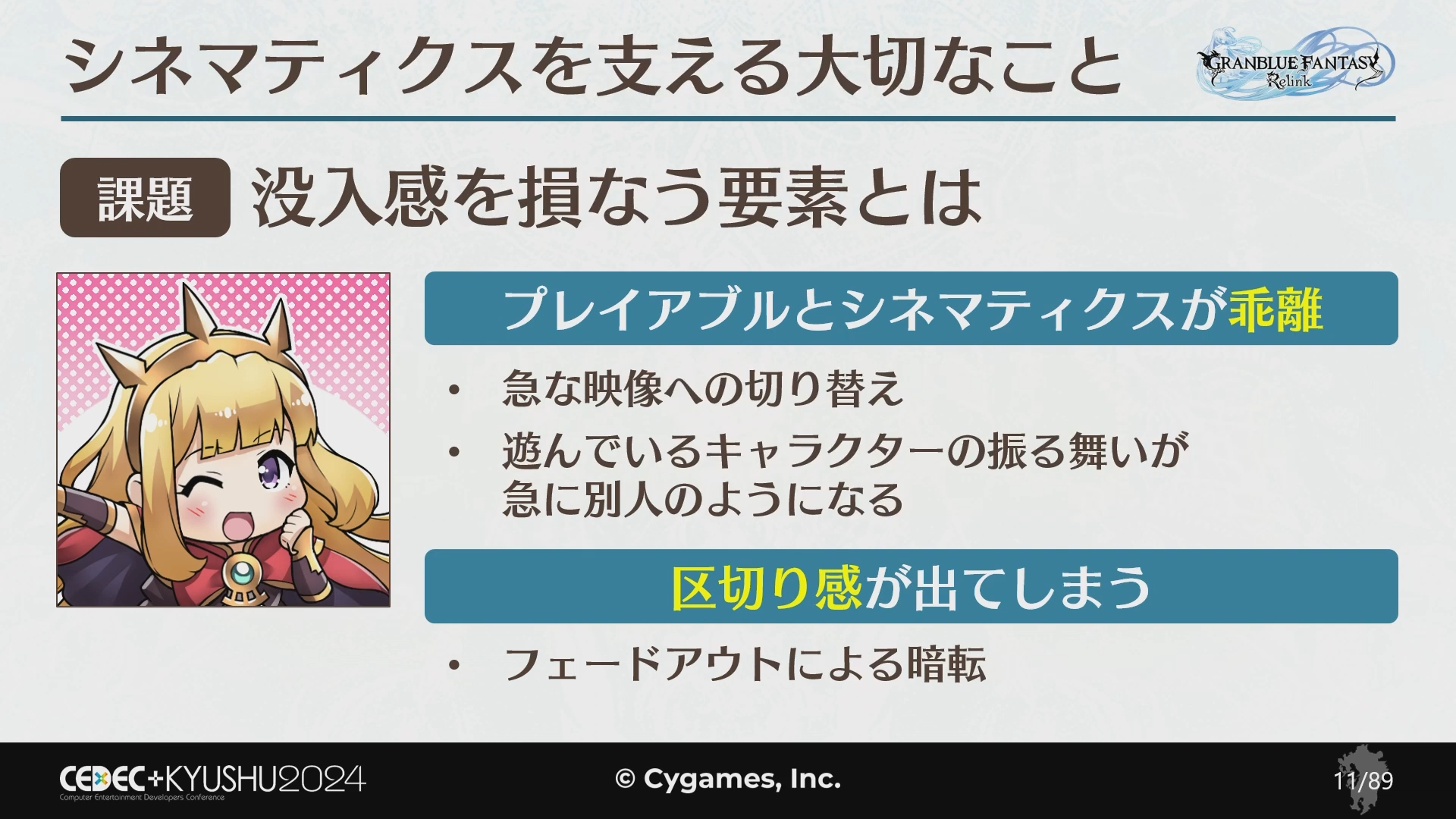

テーマがはっきりとしたところで、どうすればこれらを得られるか、または失ってしまうかを考えた結果、没入感を損なう要素として「急にカットシーンに切り替わる」、「突然操作ができなくなる」といったプレイアブルの状態とシネマティクスが乖離すること。また「唐突に暗転が挟まる」など演出によって区切られてしまうことが挙げられた。

次に「映像美」についての課題。これはシンプルな回答ではあるが「映像を制作するアーティストがいかに作業する時間を捻出できるか」という点に行き着いたそうだ。しかし、膨大な作業量をこなしつつ、仕事の流れを最適化し、品質を高めるかという課題をいかにクリアするかが問題になった。

没入感を実現した3つの技術

ここからは第一の課題として挙げられた「没入感」に関して、プレイアブルとシネマティクスが乖離せず、プレイヤーに区切り感を与えないために、本作のエンジニアが用いた3つのアプローチを紹介していく。

また、それぞれの手法についての簡単な概要もあらかじめ記載するので、念頭に置いて読み進めていただければと思う。

1.リアルタイムレンダリング=プレイヤーがコントローラーで操作するたびに画面が変わるのと同じように、その瞬間に必要な映像を計算して描写する技術。

2.セカンダリフィードバック=頭髪や衣類の揺れなどの動きを、ツールと連動させリアルタイムでシミュレートしたものを演技へ流用する技術。

3.シームレス遷移=カットシーンから操作画面に遷移する際、暗転などを挟まず自然に移動するための技術。

1.リアルタイムレンダリング

まずひとつ目のリアルタイムレンダリングについては、プレイアブルの状態とシネマティクスの乖離を生まないために必須の項目であると考えたとのこと。

あらかじめ制作したカットシーンを挿入するよりも没入感に良い影響を与えることもあり、本作では全てのシネマティクスにおいてリアルタイムレンダリングが採用されている。これはこれ以降に紹介する項目に全て関係する項目となるため、非常に重要な要素だったそうだ。

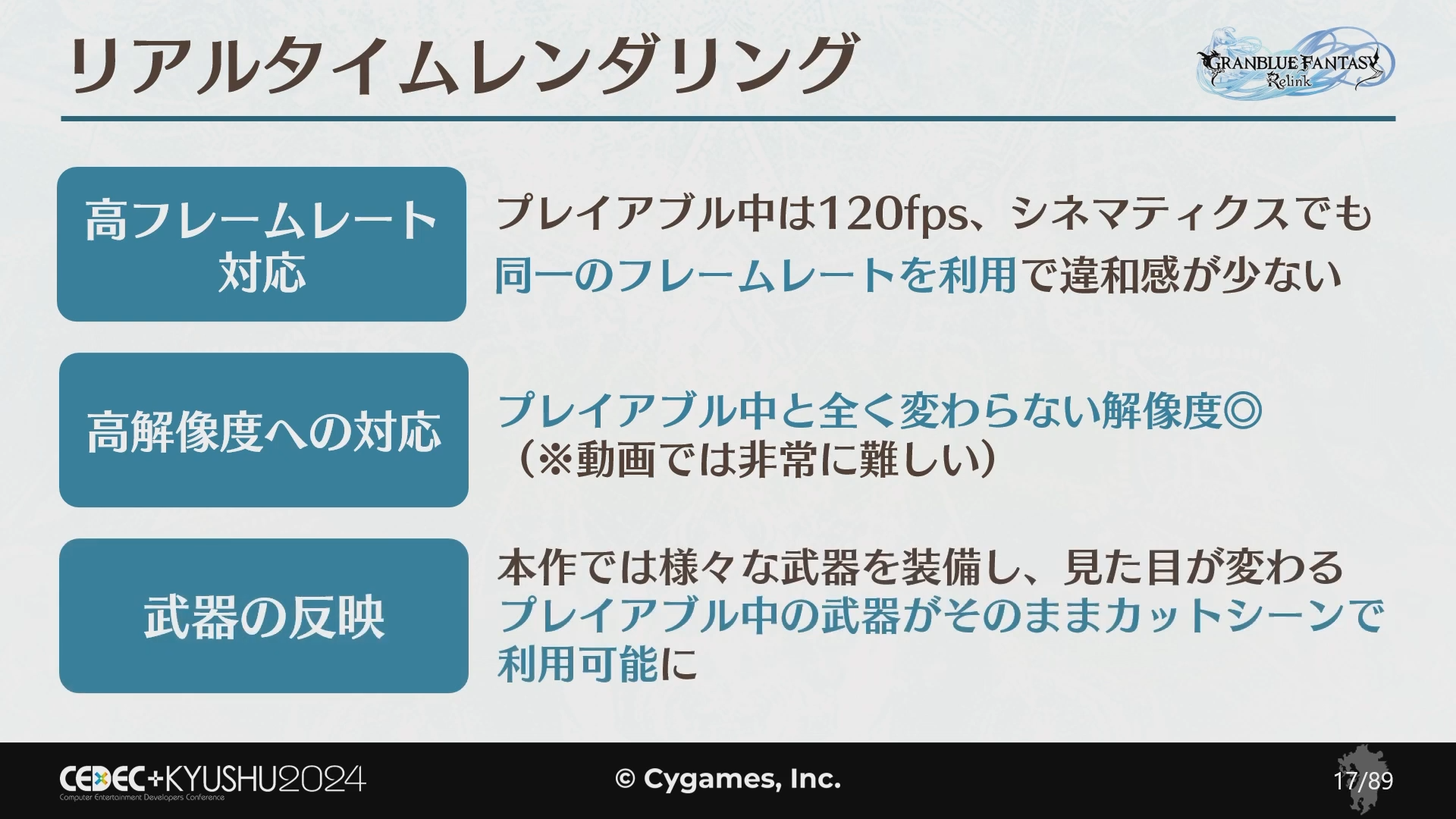

これによって高いフレームレートや高解像度への対応といったユーザーが決めた設定や、その時点で装備している武器をシネマティクスにも反映させることで「動画に切り替わった」と感じさせなくなり、プレイアブルとシネマティクスの印象に差が生まれる違和感の発生を防止している。

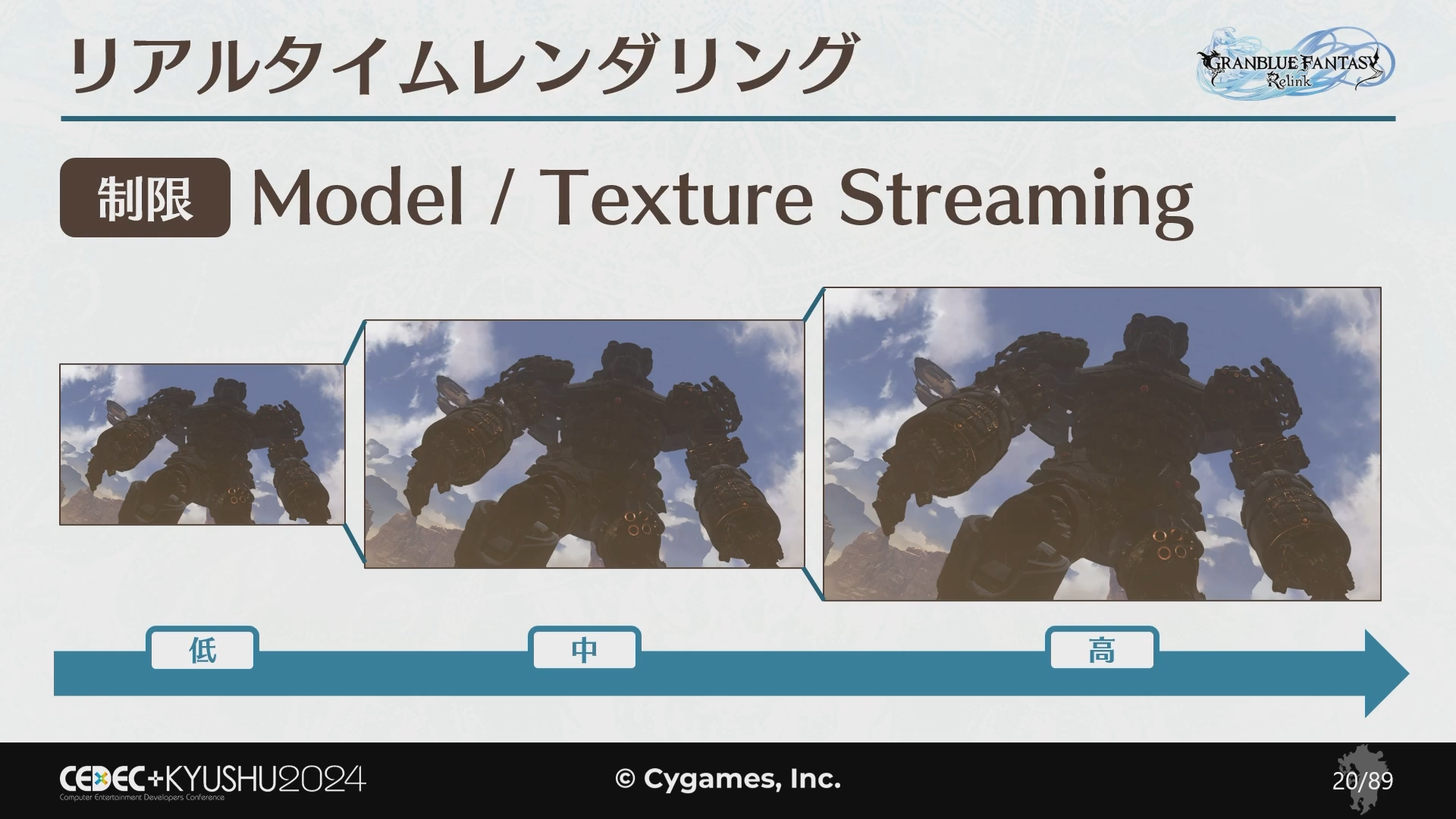

一見すると良いことしかないリアルタイムレンダリングの採用ではあるが、実装のためには「プレイアブルの状態では利用できていた一部の機能の制限」といった条件も課せられた。

例えば、エフェクトが過密になったシーンなどで自動的に解像度を変化させる「ダイナミックレゾリューション」や、動的な「モデルとテクスチャのストリーミング」といった機能。これらの機能はFPSを安定させたり、ゲームの見た目を維持しながら負荷を軽減するために効果的なものの、解像度の低下や品質の異なるモデルの遷移が見えてしまうなど、没入感を高めるうえではネックになる面もある。

本作では映像に特化した表現をするために、シネマティクス中に解像度が低下したり、品質の異なるモデルの遷移が見えてしまう「ポッピング」が目視できてしまうなどの違和感を排除するために、シネマティクス中はこれらの機能を制限する非常に厳しい方針をとったとのこと。

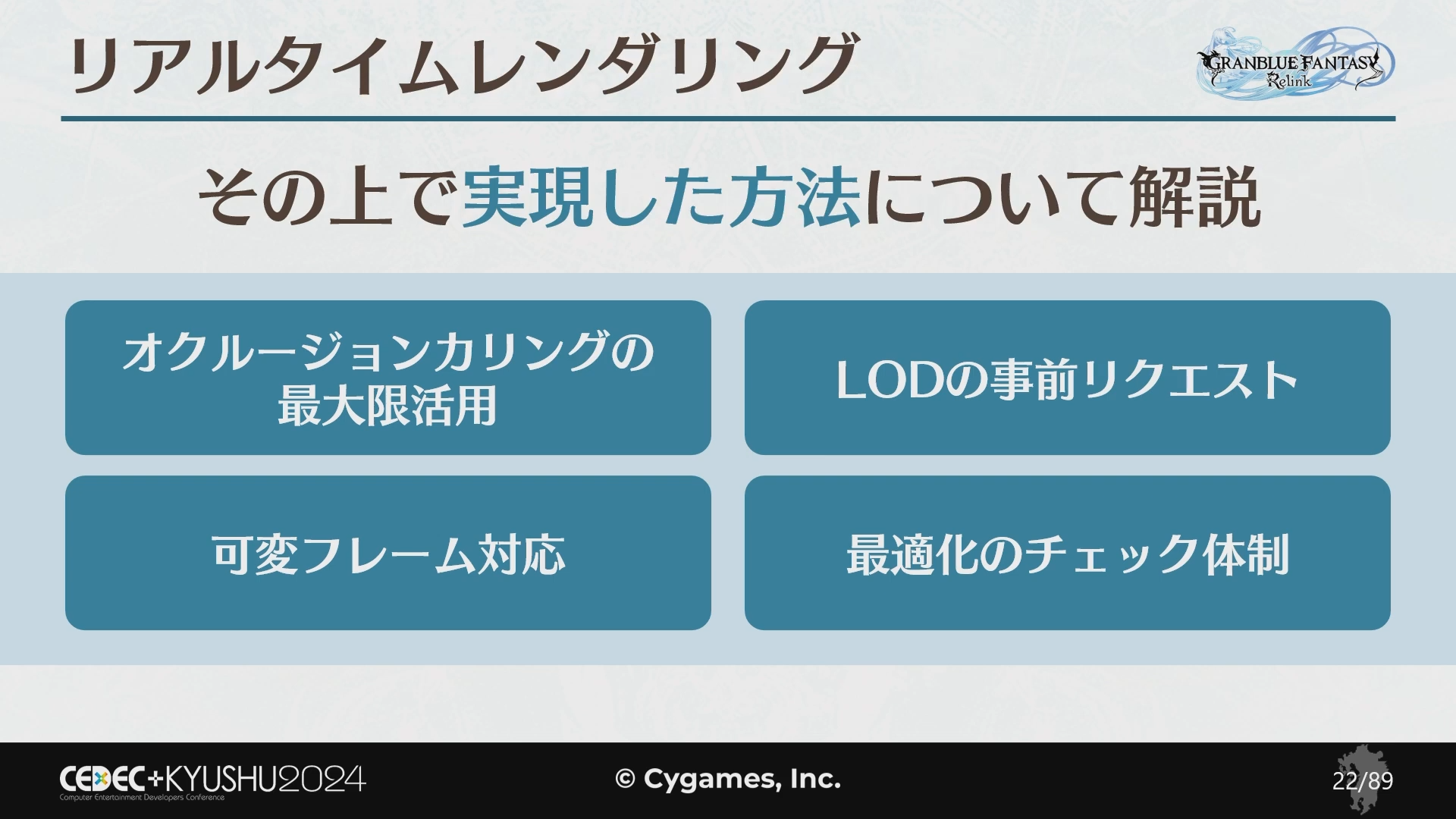

かなり厳しい制限の中でもリアルタイムレンダリングを実現した方法については、以下の4つが挙げられている。こちらも順番に見ていこう。

まずひとつ目の「オクルージョンカリング」について。これは視界に入っていない、または隠れて見えないオブジェクトを描画しない技術のことで、簡単に言えば、建物などの障害物があることでその向こう側にある物体を描写することにリソースを割かずに済む機能だ。

カメラが固定されるシネマティクスを最適化するうえで重要な項目となるため、本作ではシネマティクス中は専用の「オクルーダー」──つまり障害物を用意することで、パフォーマンスを出すことが難しい場面でも無駄な表示を省くことを実現したという。

以下の画像はその配置例で、黄色い部分に板状の「オクルーダー」が設置されている。二枚目は遠目から見た様子だが、表示物が激減していることが窺える。リアルタイムでの高速処理を行うことが前提ではあるが、本作ではそれを効果的に行えるようにソフトウェアラスタライザーによるオクルージョンカリングが実装されているとのことだ。

続いて「LODの事前リクエスト」について。一般的にモデルはカメラに映るなどの理由で必要になった瞬間に、徐々に高品質へと読み込みをするため、カメラが瞬間的に切り替わるシネマティクスでは簡略化されたモデルから高品質のモデルへ切り替わる瞬間が見えてしまう。

先に述べた通り、今回はこの現象を「ポッピング」と呼称しているが、それに対して、事前にキャラクターが出現するタイミングをタイムラインで検索し、先行して読み込みのリクエストをしておくことで対処を行っている。

キャラクターが表示される順番は内部でタイムラインになっているため、それを参照し原則として登場する2秒前にはモデルの読み込みを開始しつつ、ひとつの画面に大勢のキャラクターが映る場合など、2秒前では間に合わないときに限り個別のタイミングでリクエストを送るよう設定しているそうだ。

このリクエストを完全自動化することで調整のためのコストを下げ、ポッピングの発生を最大限防ぎつつ、リアルタイムレンダリングの実現にひと役買ったとのこと。

3つ目の方法は「可変フレーム」への対応。本作はプラットフォームが多岐にわたり、特にPCに関してはユーザーごとにスペックも異なるため対応は必須。そのため「カットシーンと同じ長さのサウンドデータを作りサウンドと映像を常に同期させつつ再生する」という手法で対応を行った。

サウンドの優先度を高くすることで、負荷などの理由でフレームレートが不安定になっても音ズレが起きにくい的確な映像にできるほか、開発初期など最適化不足のタイミングでもサウンドさえ出来ていれば正確な確認ができトラブルへの対応も容易と、リアルタイムレンダリングの実現を初期から支える要素になったとのことだ。

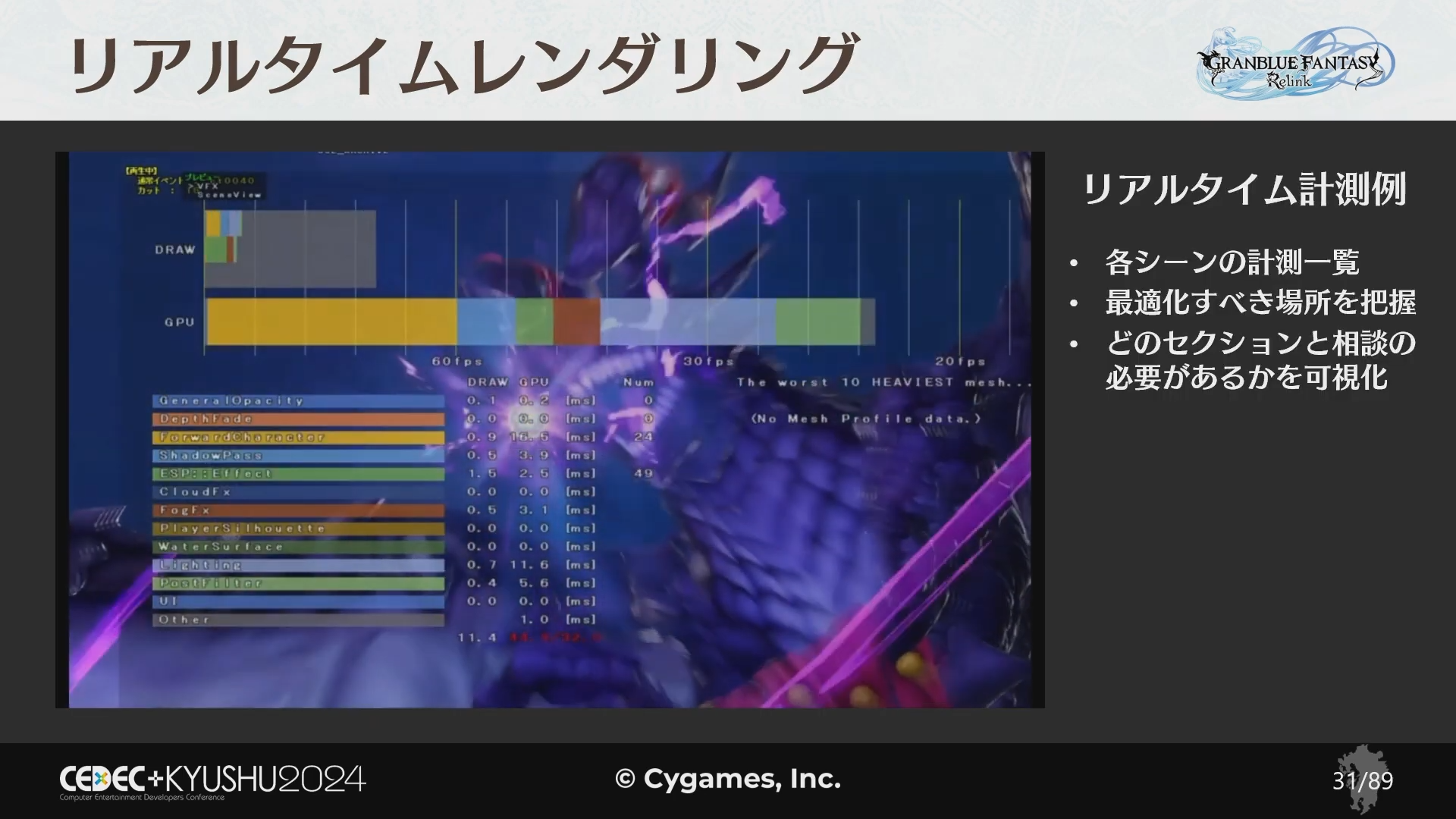

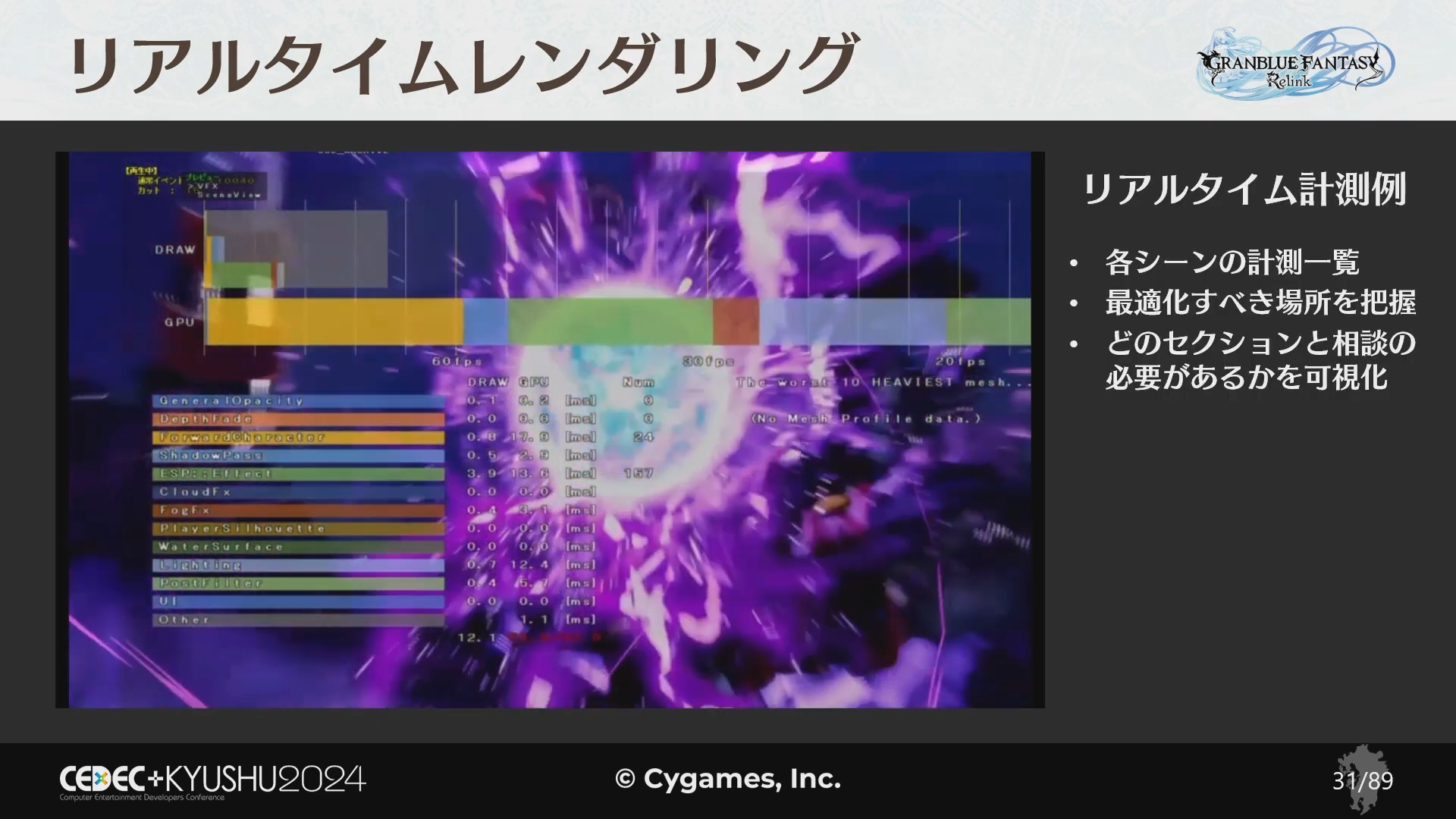

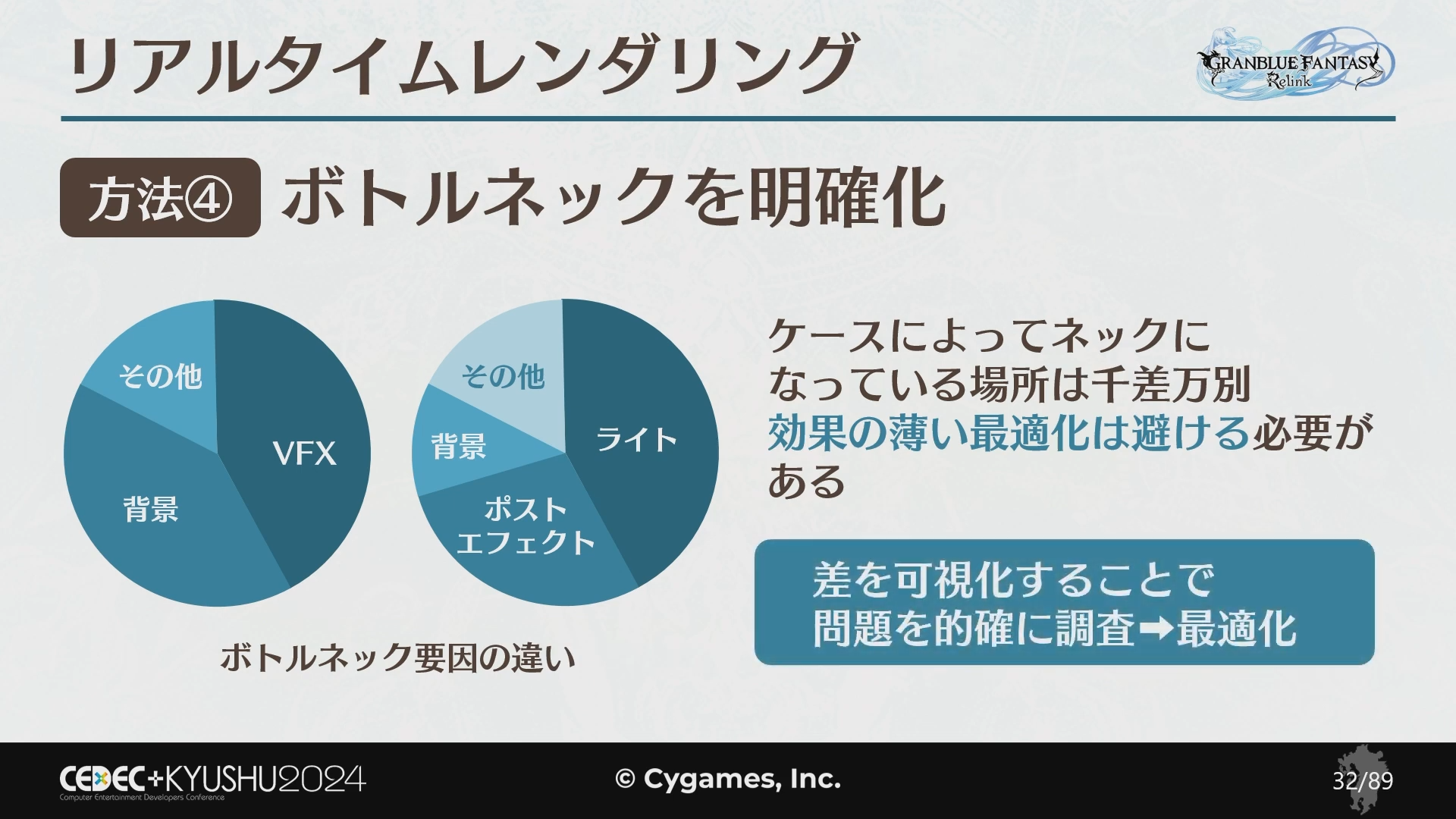

最後に紹介されたのは「最適化のチェック体制」。各シネマティクスにおけるパフォーマンスを可視化し、状況をひと目で分かるように計測する体制を作ることで、最適化を行うべき箇所の把握や、他セクションとの連携をしやすくしたとのこと。

次の2枚の画像は、リアルタイムで負荷の状況を確認している様子だ。画像内のオレンジ色の部分がキャラクターの描写による負荷。緑色の部分がエフェクトによる負荷を表しており、シネマティクスに合わせて画面内で増減していることが見て取れる。

さまざまなパターンがあるシネマティクスはボトルネックとなる箇所もそれぞれ異なるため、状況に応じて効果的な方法で最適化を行わなくてはいけない。そこで、それぞれのシーンの状況を可視化することで、問題となる点の調査をしやすくしたという。

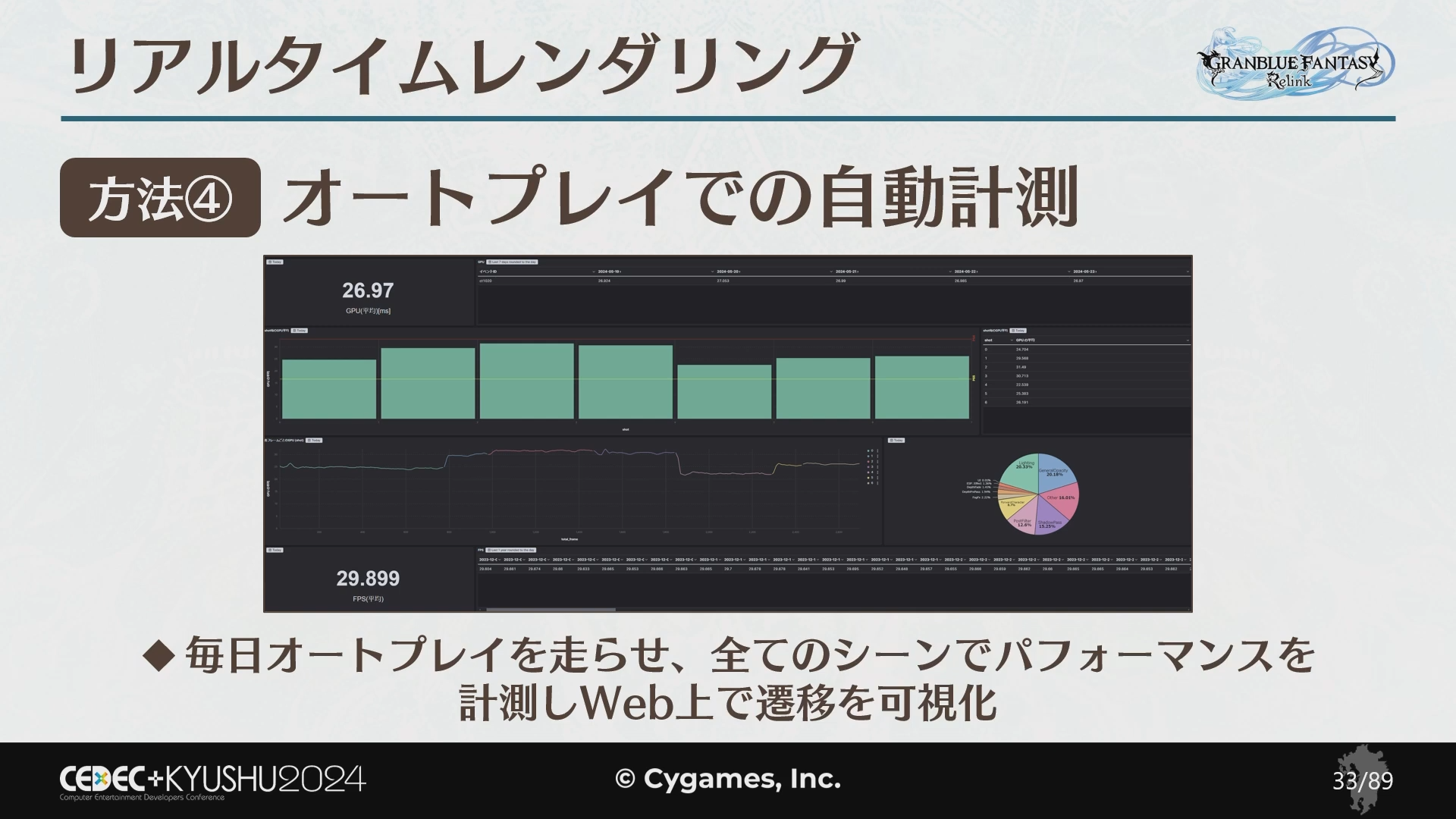

さらに本作では一歩踏み込んだ仕組みとして毎日必ず全てのシネマティクスを自動的に再生、パフォーマンスを計測集計し、過去数ヶ月単位で数値の遷移をWEB上から確認できるようにすることでチェックのためのコストを抑えている。

これによってどのシーンのショットでFPSが低下しているかの確認や、最適化によってどの程度改善したのか効果測定を行うことで、エンジニアでなくともどの程度の調整をすればいいかわかりやすくなり、映像を制作するアーティストとの連携も行いやすくなったとのこと。

その他、ゲーム内仕様の変化や異常があるオブジェクトが紛れ込んでしまうなど、シネマティクス以外の部分が要因となって発生した影響についても、毎日のチェックの中で変化に気づきやすくなり、不具合の防止やリアルタイムレンダリングの安定性を保つことに繋がったそう。

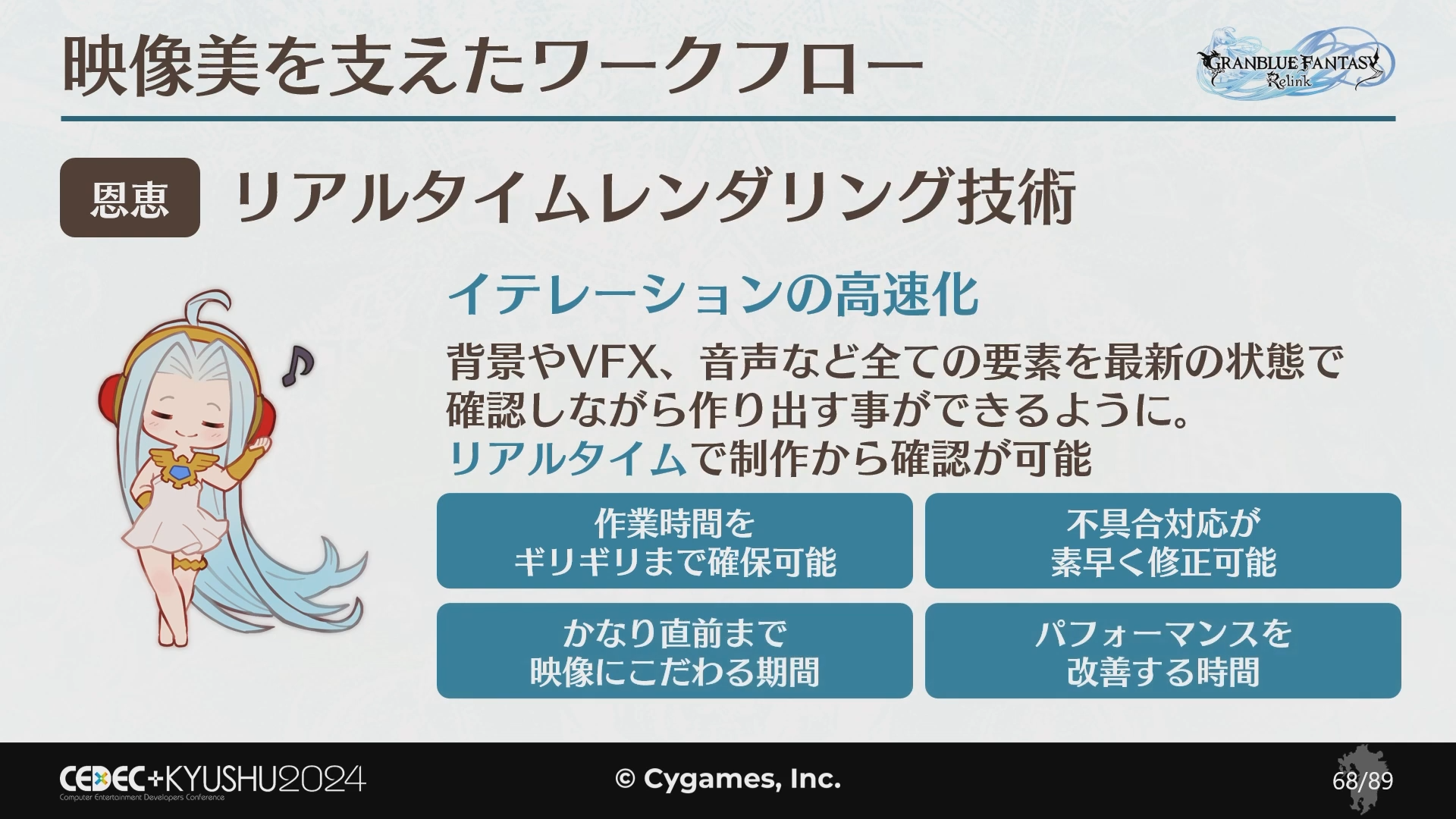

以上4つの施策によってリアルタイムレンダリングを実現し、全てのシネマティクスにおいてフレームレートや解像度をプレイアブルと同じ状態にすることができ没入感を高めることに成功でき、この後解説される項目でもさまざまな恩恵があったとのことだ。

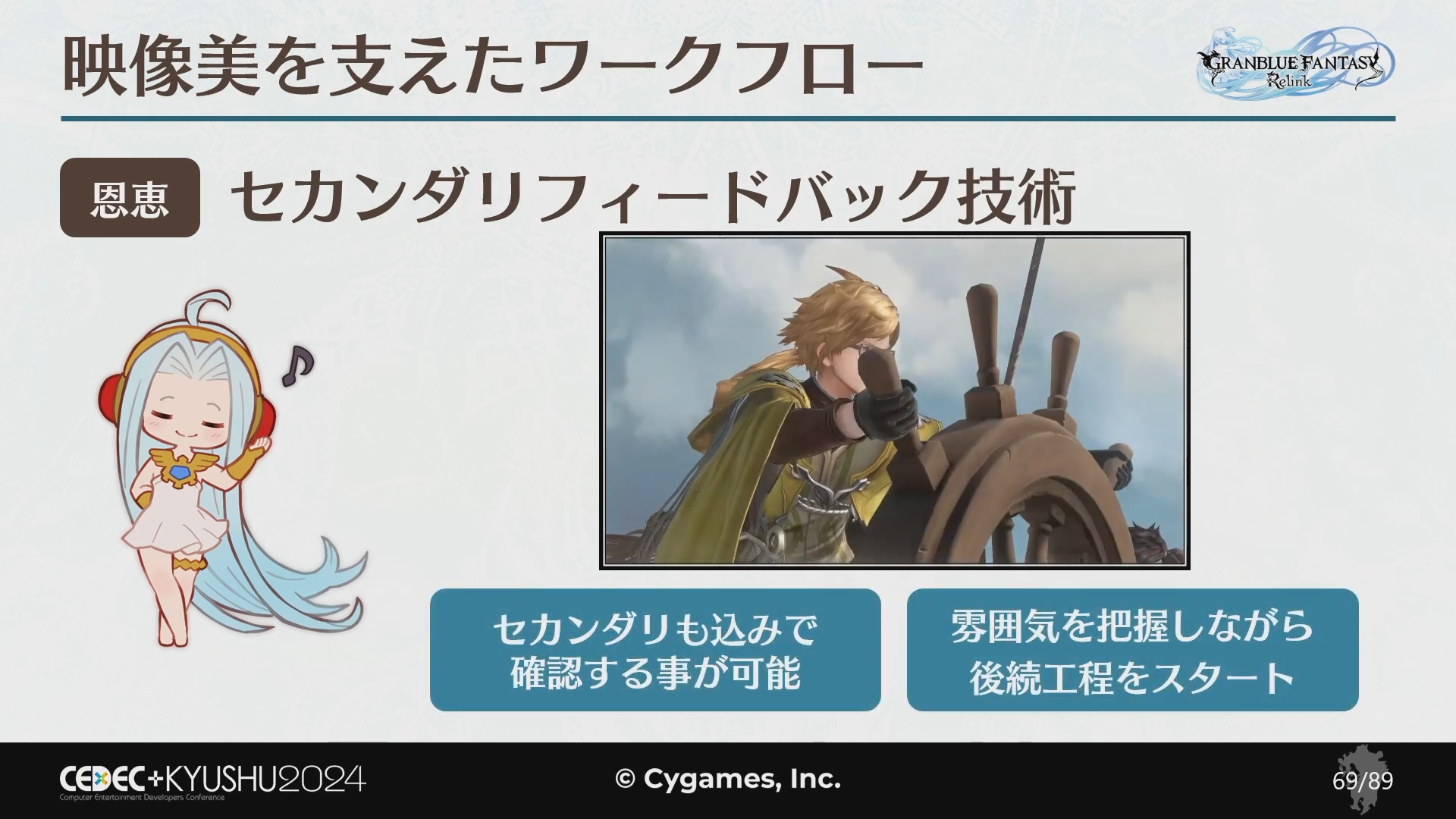

2.セカンダリフィードバック

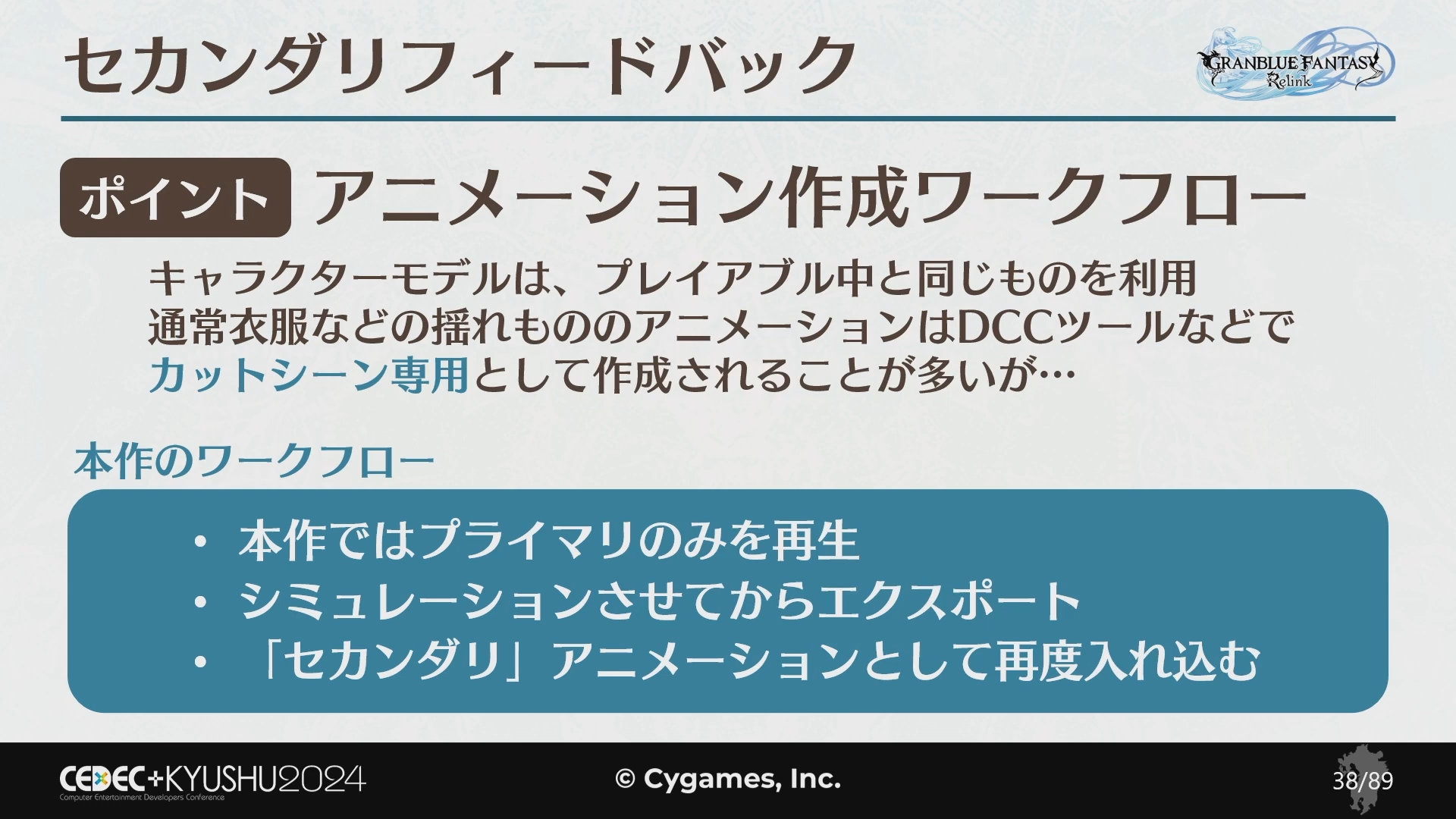

没入感を更に高めるためにとられたアプローチのふたつ目が「セカンダリフィードバック」。これは頭髪や衣類の揺れなどのアニメをツールと連動させリアルタイムでシミュレートし流用する技術で、シネマティクス中のアニメーションを作成する際のワークフローにも関わるものだ。

本作ではシネマティクスでもプレイアブルと同じモデルを使用しているが、一般的に多いカットシーン専用のアニメーションを作成する方法ではなく、まずボディアニメーションのみで再生し、ゲーム内の環境でシミュレーションをしてから、その結果を出力しアニメーションとして入れ込むという流れを採用しているとのこと。

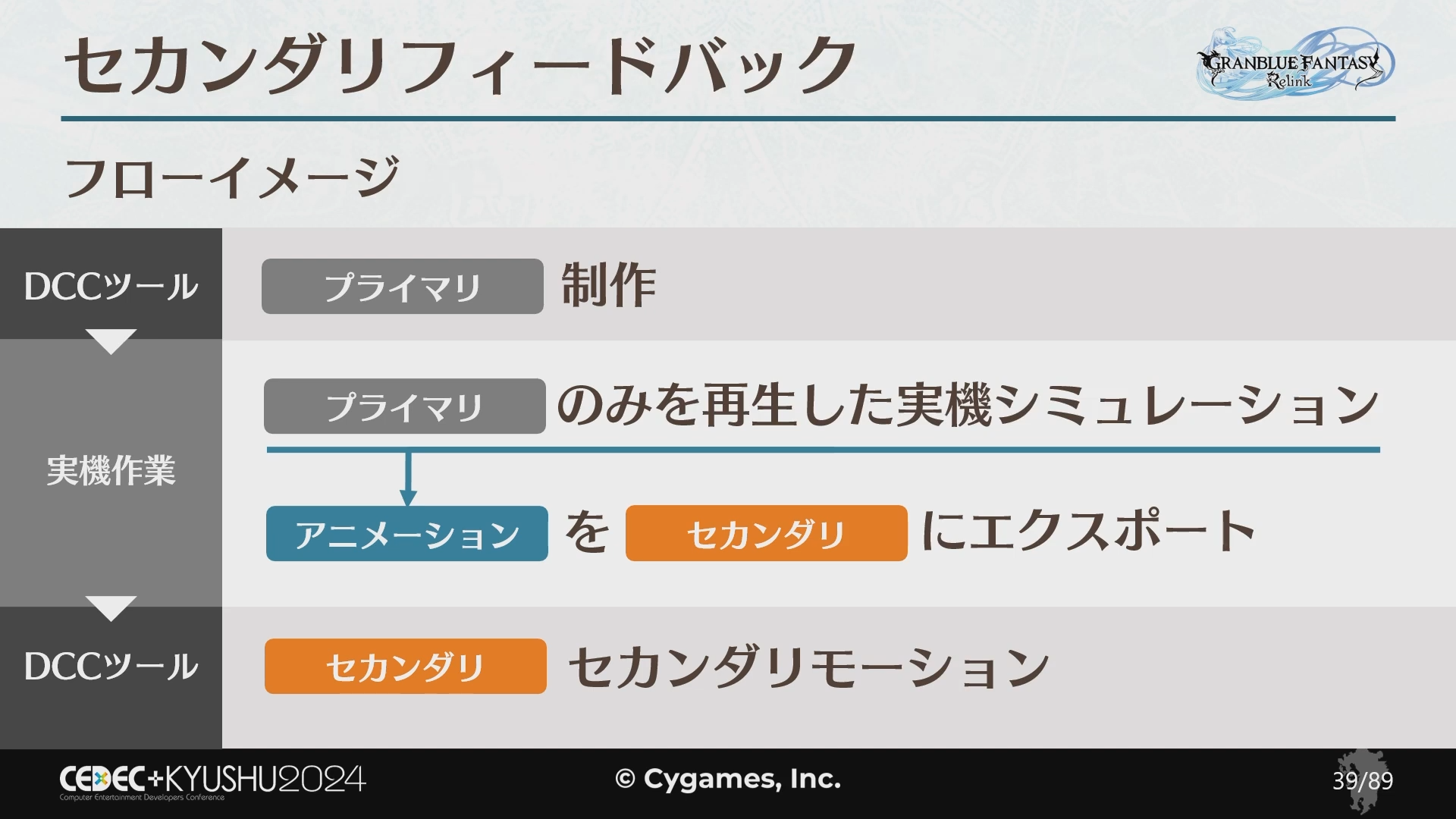

次のスライドでは、更に詳しいイメージが説明されている。まずはDCC(デジタルコンテンツ制作)ツールで「プライマリ」を作り、次に実機でゲーム内の仕様をシミュレーションしながら「プライマリ」を再生する。

こうして「プライマリ+ゲーム内環境」を併せたものを専用のツールで「セカンダリ」として出力し、「セカンダリ」モーションとして再びDCCツールで細かな調整を行っていくイメージだ。

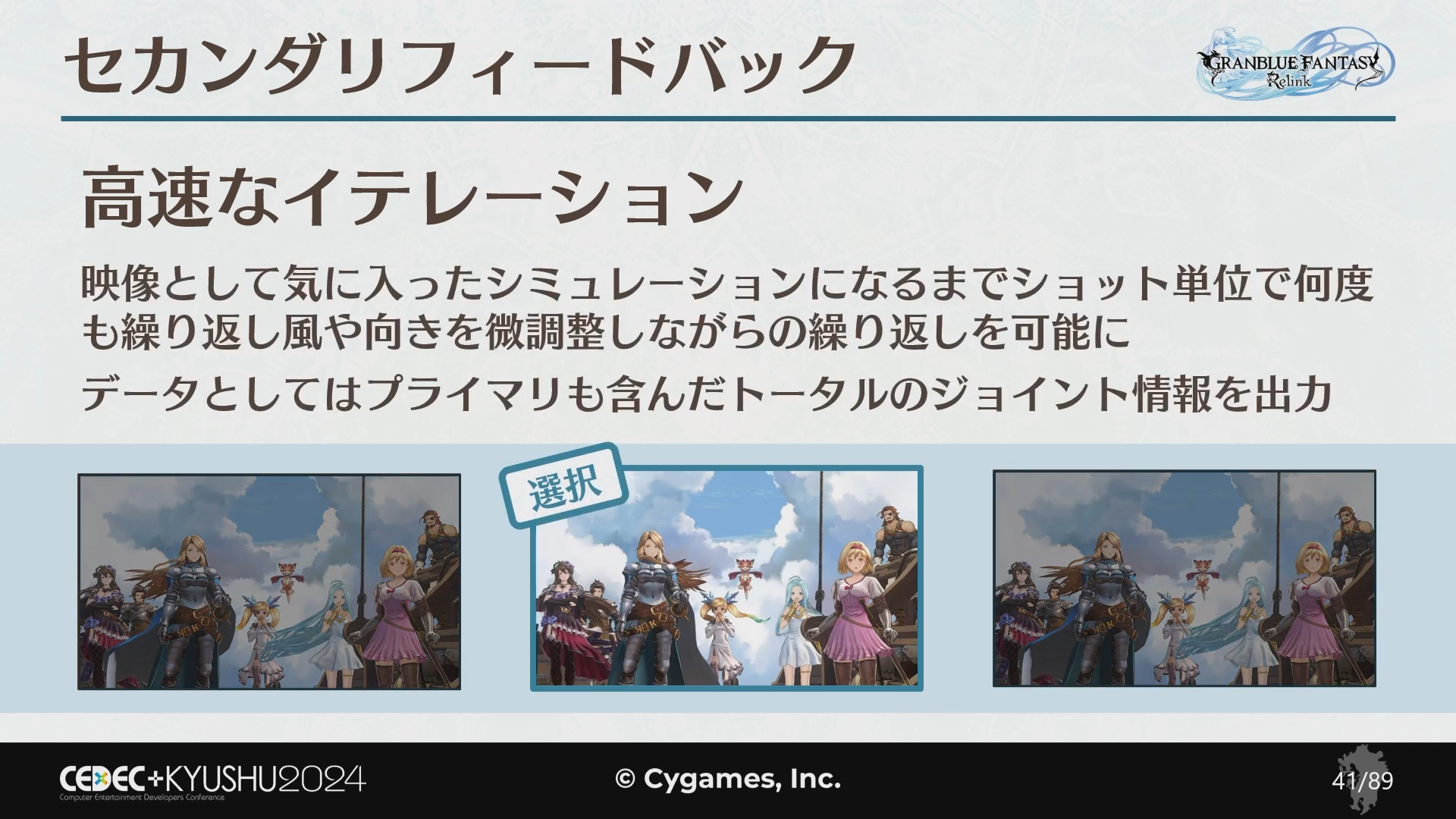

続くスライドでは「セカンダリ」を出力するためのツールについて説明がされている。出力の単位はカメラが切り替わるショット単位から、キャラクターごとなど細かく設定でき、揺れものだけではなく、IK情報(キャラクターの動きやポーズに関する情報)やリップシンクの情報なども出力できるように設計されている。

シミュレーションを行う都合「セカンダリ」を出力する際は何度も繰り返し確認作業を行う必要があるが、出力する単位を細かく設定できることが素早い反復作業の実施にも繋がり、アーティストが気に入った結果になるまで微調整ができるようになったという。

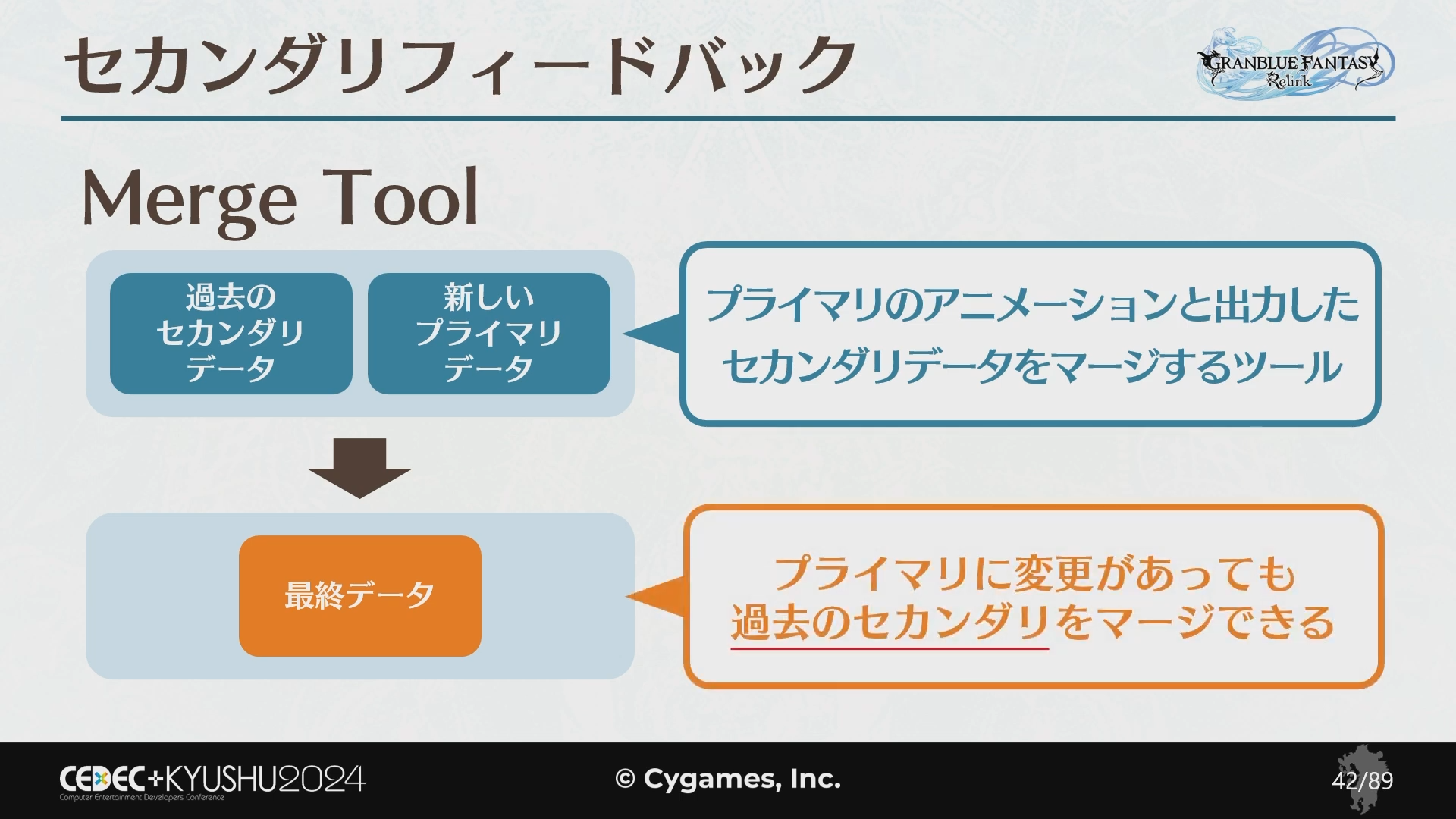

また、ボディアニメーションに修正が入り前回のシミュレーションと異なるというケースにも対応できるよう「新しいプライマリ」と「過去のセカンダリ」をマージ(合併)するツールも作られた。これによって「プライマリ」の修正を可能としつつ、アーティストが気に入った揺れ方を保持することを実現している。

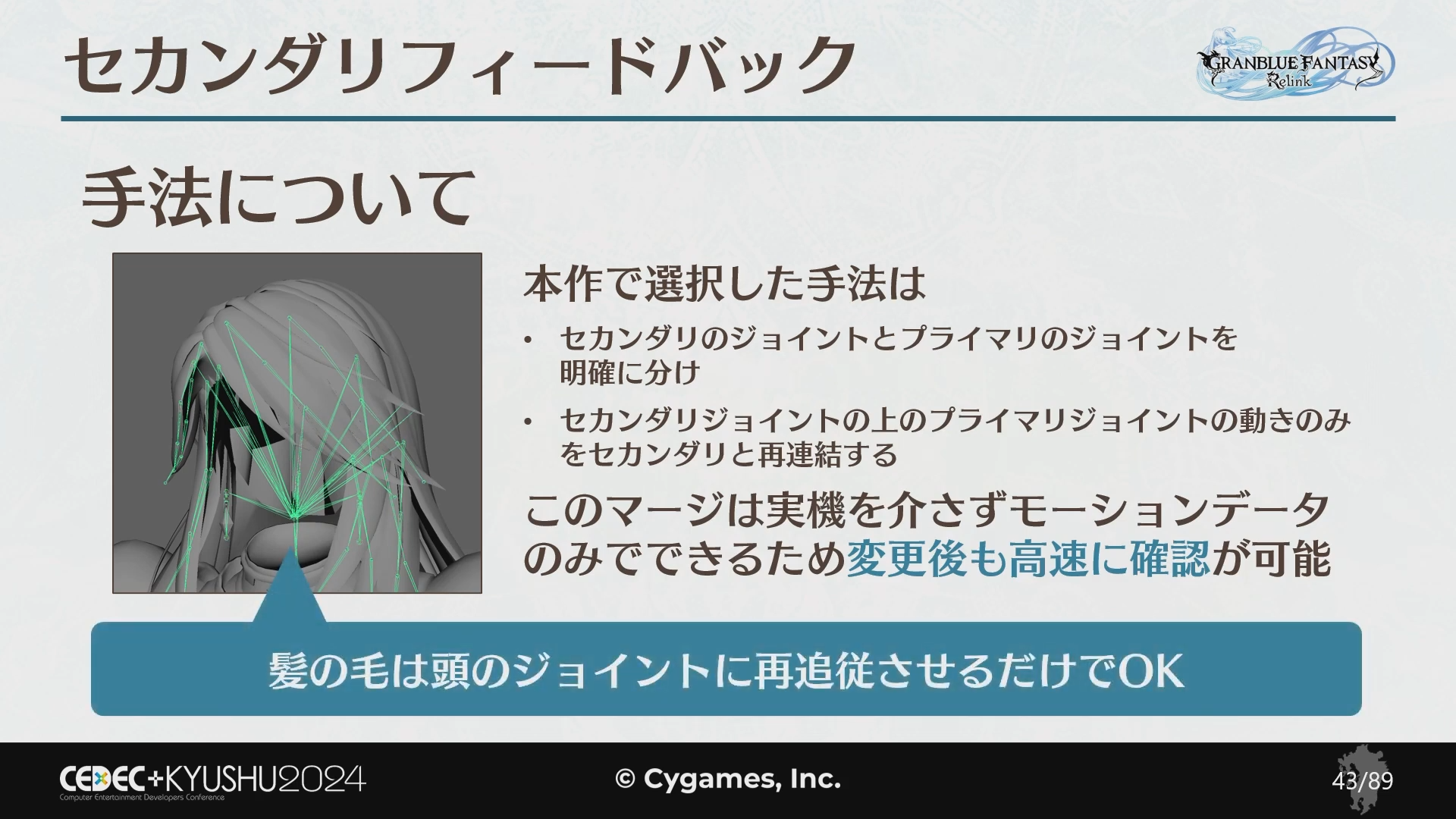

ところでボディアニメーションに修正が入った場合、「セカンダリ」は「過去のプライマリ+シミュレーションの内容」となるわけだが、「新しいプライマリ」と「過去のセカンダリ」を合併する際に問題は起きないのだろうか?

そこで本作ではボディアニメーション用のジョイントと、セカンダリの影響を直接受けるジョイントを明確に区分し、簡単に再連結をできるようにしている。例えば、髪の毛の揺れ動きは、変更後の頭の動き方に再追従させることで簡単に合併できるようになっており、その際には実機でのシミュレーションも不要のため、確認作業も高速で行えるとのことだ。

没入感を高めるためとはいえ専用のツールをふたつも作成し、複雑な工程をあえて選んだ意図についても語られた。まずひとつ目は『GRANBLUE FANTASY』シリーズの特徴的なキャラクターをシネマティクスでも再現するためだ。

本作では、それぞれの衣装はもちろん「揺れ方」も含めキャラクターの個性としてイラストのイメージを損なわないように独自のシミュレーションを作成している。そしてそういった個性をシネマティクスでも反映させるために今回の仕組みが役立ったとのこと。

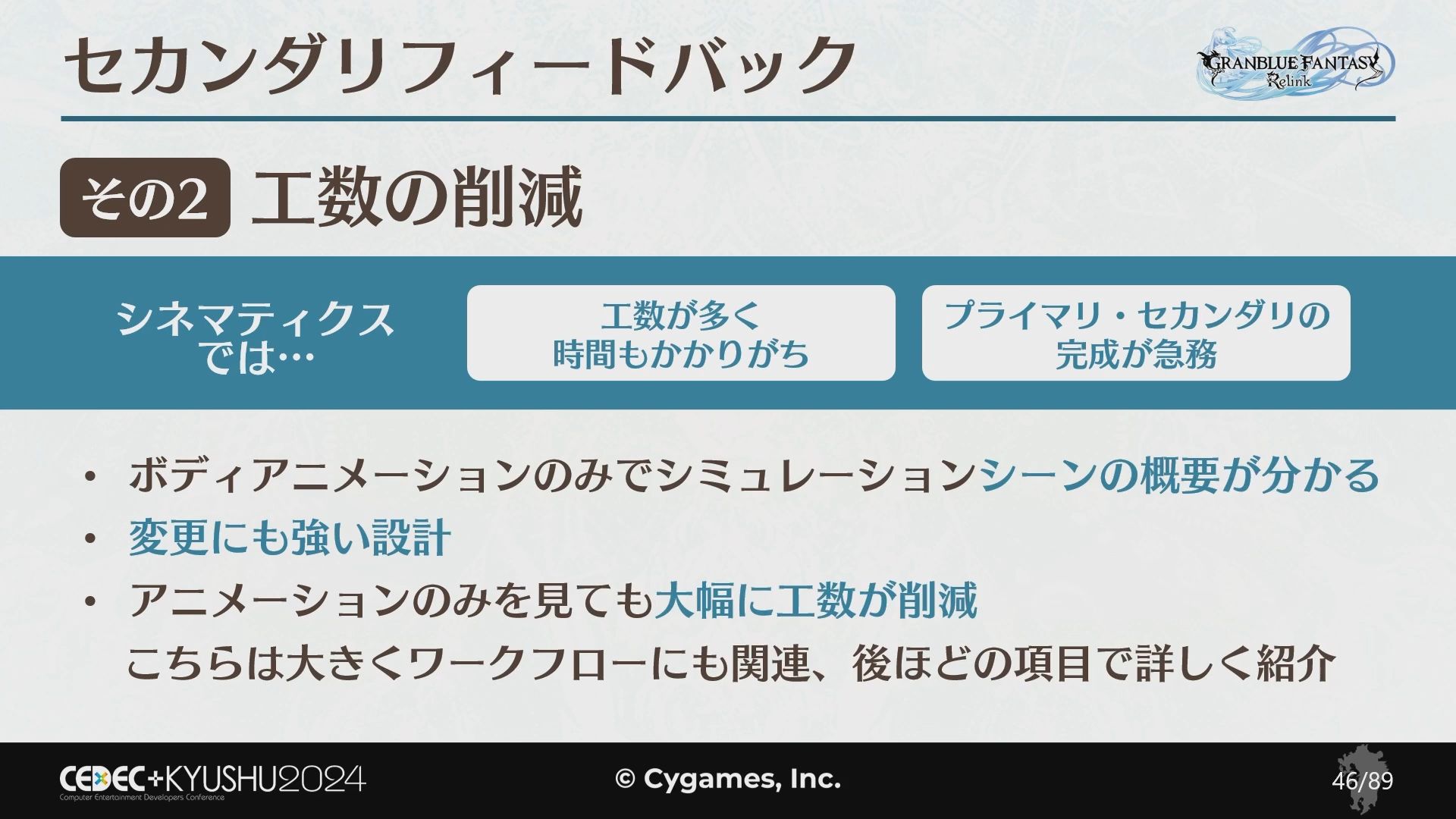

また、ふたつ目の理由として「工数の削減」が挙げられた。シネマティクスは工数が多く映像にこだわる時間を奪われる大きな要因となってしまうため、後続工程の円滑な進行のためにも基礎であるキャラクターのアニメーションを早急に完成させることが求められる。

しかし本作の仕組みであれば、ボディアニメーションだけを用意した時点でゲーム内のシミュレーションと併せることでシーンの概要が分かる上、仕様変更にも対応しやすいためその後のワークフローにも大きな影響があったそうだ。

こうして、シネマティクスとプレイアブル両方の印象が同一になりプレイアブルの状態とシネマティクスに統一性を持たせたことが、没入感を高める要因になったと振り返った。

3.シームレス遷移

没入感を高めるために取られたアプローチの3つ目は「シームレス遷移」。これはカットシーンから操作画面に遷移する際、暗転などを挟まず遷移用の演出を挟むことで自然に移行することを指している。

特にカットシーンでプレイヤーのボルテージを上げ、それを維持したままプレイアブルに移行するボス戦などでは必須の演出ではあるが、それぞれの映像が別のものに見えることは絶対に避けなければならない重要なポイントであるという。

カットシーンは全てのパフォーマンスを映像を見せることだけに使用し、専任の作業者が映像を魅せるためにそのシーン専用の演出を調整しているが、シームレス遷移は導入モーションこそ専用なものの基本的にはプレイアブル状態に準拠している。

利用できるアセットも原則としてプレイアブル状態に準拠するため、カットシーン用に調整されたライトやエフェクトを利用することができないなかでも、カットシーンから地続きであるように見せるための工夫が必要だったとのこと。

そのためカメラに映るのがプレイヤーが編成したキャラクターとなっていたり、そのキャラクターによってカメラの位置が自動的に変わる仕組みなどを用いて、違和感なくプレイアブル状態に移行できるようにしているそうだ。

先ほども触れた通り、ボス戦などの盛り上がるシーンで有効な手法として、本作のボス戦ではほぼ全てのシーンで「シームレス遷移」が行われているという。以下の画像は動画で紹介された遷移の一例。上から「カットシーン」、「シームレス遷移」、「プレイアブル」と状態が切り替わっているが、とても自然にシーンが移り変わっていた。

遷移中の画面はシネマティクスの作業者が作ることもあれば、エネミーの動きを担当する作業者が作ることもあるそうで、専用のライティングなどを用いないことが幅広い制作体制の維持に繋がっているそうだ。

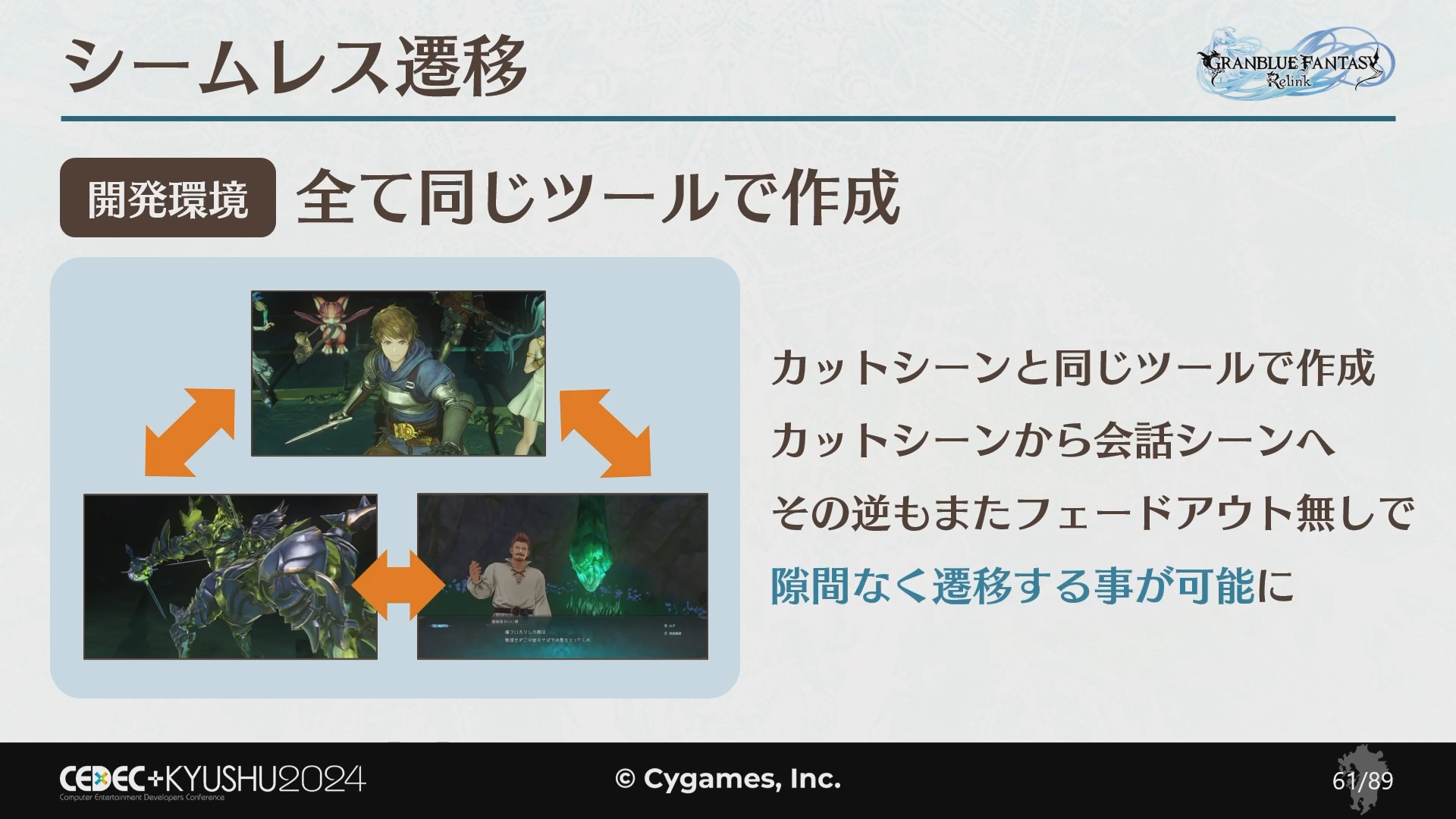

また、シネマティクスとシームレス遷移で作業者が異なっても完成したデータが分かれてしまわないように、両方とも同じツールで作成可能にすることでデータの構成や仕組みを共通化、作業者の変化などがあってもひとつのまとまったデータとなるよう工夫されているとのこと。

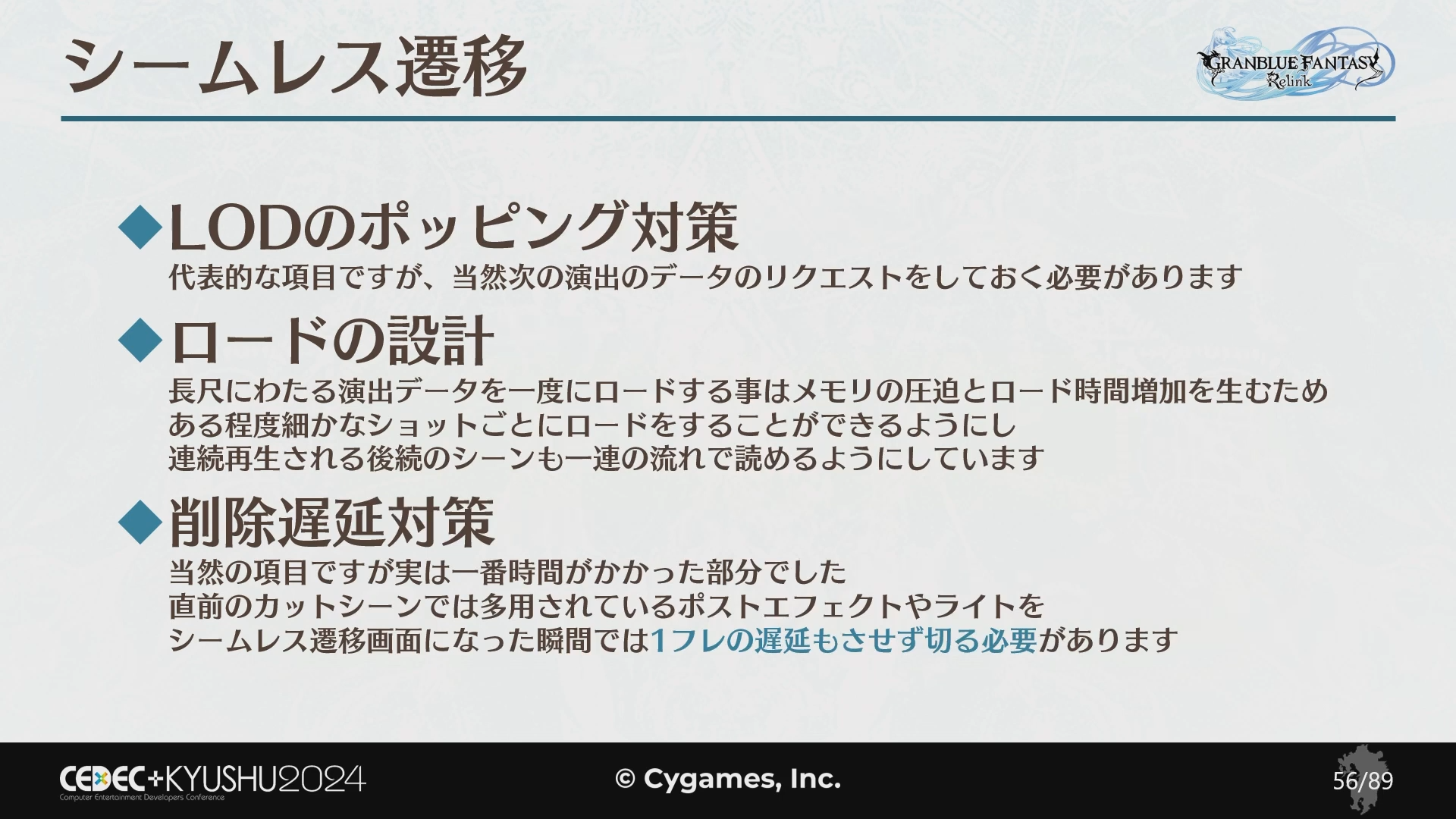

同一のツールを使って、ただ連続再生するだけと聞くと簡単そうにも聞こえるが、実際にはポッピング対策として先行して演出のリクエストを行うことや、データのロードを細かに行えるようにすることで次のシーンへと滞りなく進行すること、カットシーン用の演出を切った際に1フレームたりとも遅延が起きないようにするための対策など調整する箇所は非常に多く、特に削除遅延対策はもっとも時間がかかった箇所だったと振り返った。

また、本作における「シネマティクス」には会話シーンも含まれている。ある程度はプレイアブル状態と共通とはいえ、綺麗に見せるため専用の調整はされている上にカットシーンよりも数が多い。そのため会話シーンのひとつひとつに専用の遷移演出を作り出すことは難しい状況であった。

いかに自動的かつ自然に遷移するかが求められたため、最終ショットを遷移開始点として会話シーン中に利用していた光源やエフェクトの数値や、接地状況をプレイアブルの状態へ自動的に補間する。といったようにカットシーンとは異なる手法で地続きの演出に仕上げている。

「基本的には変化がわからないのが正解」としつつもさらに分かりやすい例も挙げられた。以下の画像の一枚目では会話中にライトがしっかりと当たっているが、動画で二枚目の状態に移行すると「ロゼッタ」の顔が逆光で影になっていることがしっかりと感じ取れた。

また、非常に重要な点として会話シーンについてもカットシーンやシームレス遷移と同じツールで制作されており、これによりそれぞれを隙間なく行き来できるようになり、没入感を損ねる要因となる「急にカットシーンに切り替わる」、「突然操作ができなくなる」、「唐突に暗転が挟まる」といった区切り感の排除に繋がったとのこと。

フェードアウトを無くすためだけにかなり多くの要素が必要になったとしつつも、「シームレス遷移」のおかげで、あらゆるシーンが地続きであるように見せることでシナリオを最大限盛り上げられるようになったとまとめた。

映像美を支えたワークフローとデザイン手法

ここからはそれらの技術について踏まえたうえで、実際に映像美を生み出すまでのワークフローやデザインに関する話題へ。まずはワークフローに関する説明がされた。

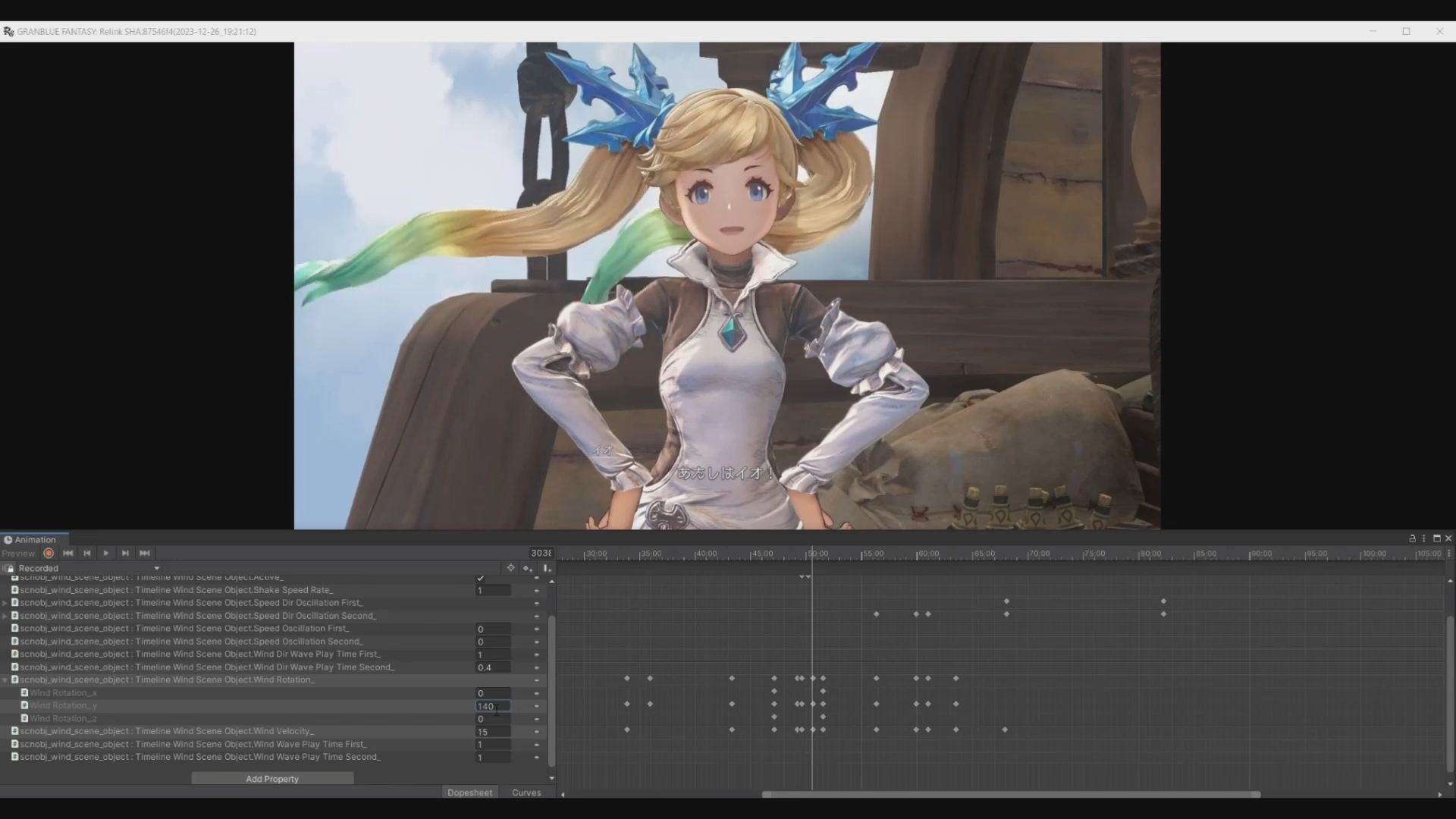

前提として、本作は独自エンジンを採用しつつもカットシーン制作ツールのインターフェースとしてのみ「Unity」を採用。導入の敷居を下げる、インターフェースを新規作成するコストの削減といったメリットがあるだけではなく、幅広いメンバーが参加できるようにしつつ、アーティストの作業もそちらで完結するようになっている。

作業後は完成した演出をテキストベースのファイルとして出力、実機で動くようコンバートしているが、あくまでもインターフェースとして利用しているだけなので実機側でも映像は流れており、同じ内容を確認するためにコンバートするのは手間となってしまう。

そこで本作の制作ワークフローにおいては、アーティストが行った作業を変換せず実機上で直接動かせる「ライブリンク」という仕組みを実装し、コンバートを介さず「Unity」上で実機を動かせるようになっている。また、DCCツールとリンクすることでコンバート待ちの時間を無くし、作業時間の確保をしているとのことだ。

これに関しては実際の例を見てみると分かりやすい。以下の3つの画像はDCCツールと実機のライブリンク作業をしているときのもの。画面左側のツールを動かすことで、右側の実機映像でも地面にめり込んでしまったマントのアニメーションをリアルタイムで調整できることが分かる。

仮にこれが動画であった場合、要素の変更に応じてレンダリングのし直し、実機に組み込み直し違和感がないかチェックを行うというフローになってしまうが、ライブリンクとリアルタイムレンダリングを組み合わせることで、映像を見ながら直感的に調整が行えるほか、その他の要素で変更があった際にも即確認できる強力なワークフローとなり、こだわる時間がクオリティに直結するシネマティクス制作において多くの恩恵があったとのことだ。

また、もっとも大きな影響があったのが「セカンダリフィードバック」におけるワークフローだという。

プレイアブル中に設定されていた衣服や髪の毛などシミュレーションの結果をカットシーンに反映させるため、モーションとカメラのみという早い段階からシーンの空気感を掴むことができ、雲の動きや環境音の調整といった後続の工程に引き継ぐことで全体のフローに良い影響を与えた。

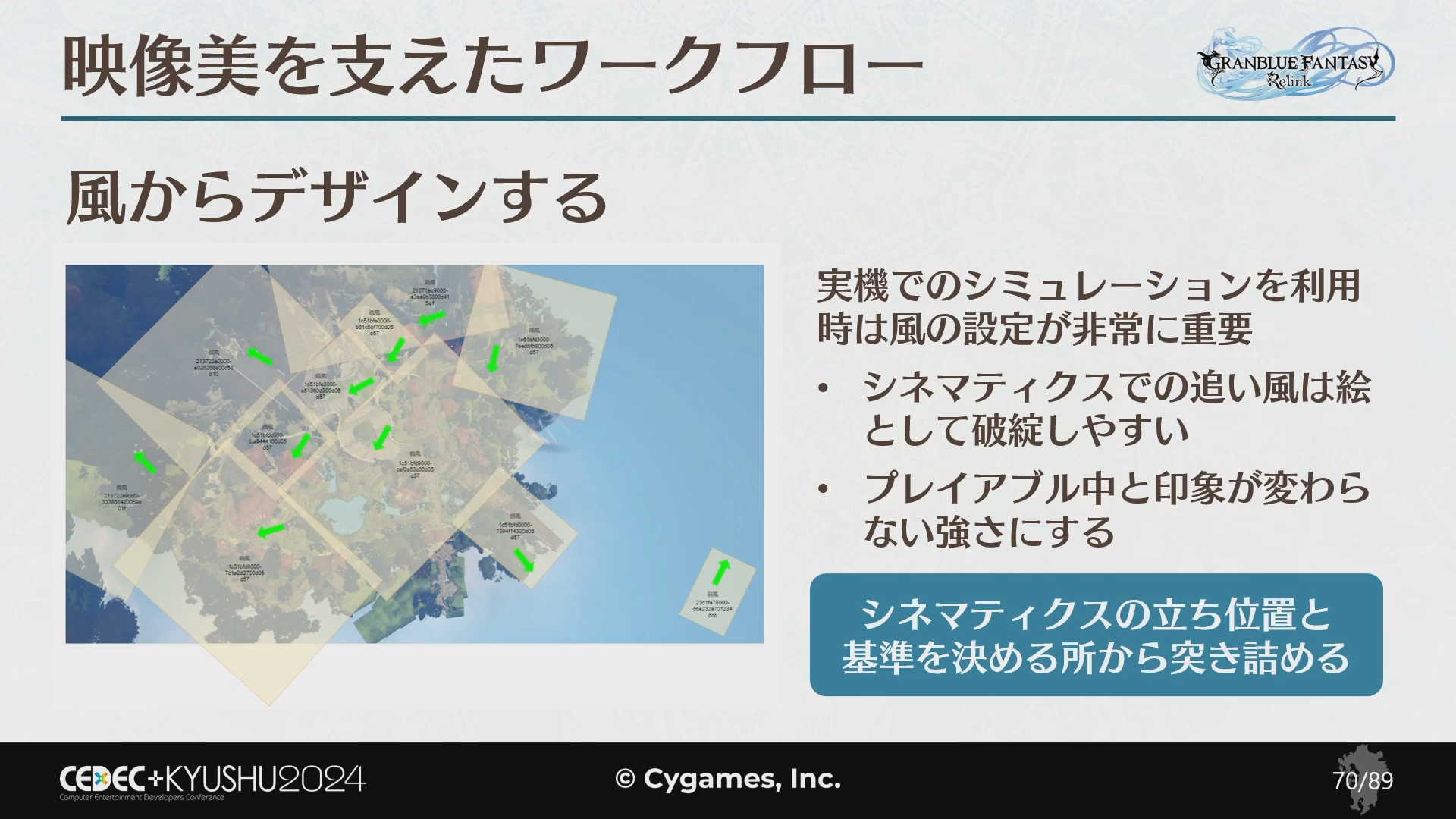

シネマティクスにシミュレーションを利用する際、非常に重要になる要素が「風」だ。シネマティクス中、キャラクターに向く風の向きや風量がプレイアブル中と変わらないようにデザインする必要があり、そのため立ち位置や基準となる位置に気を配る必要があったという。

そこでライブリンクとリアルタイムレンダリングの組み合わせが効果を発揮しており、カットシーン中やプレイアブル中の風向きを確認しつつも、各ショット毎に適切な調整を手軽に加えることができるようになったとのことだ。

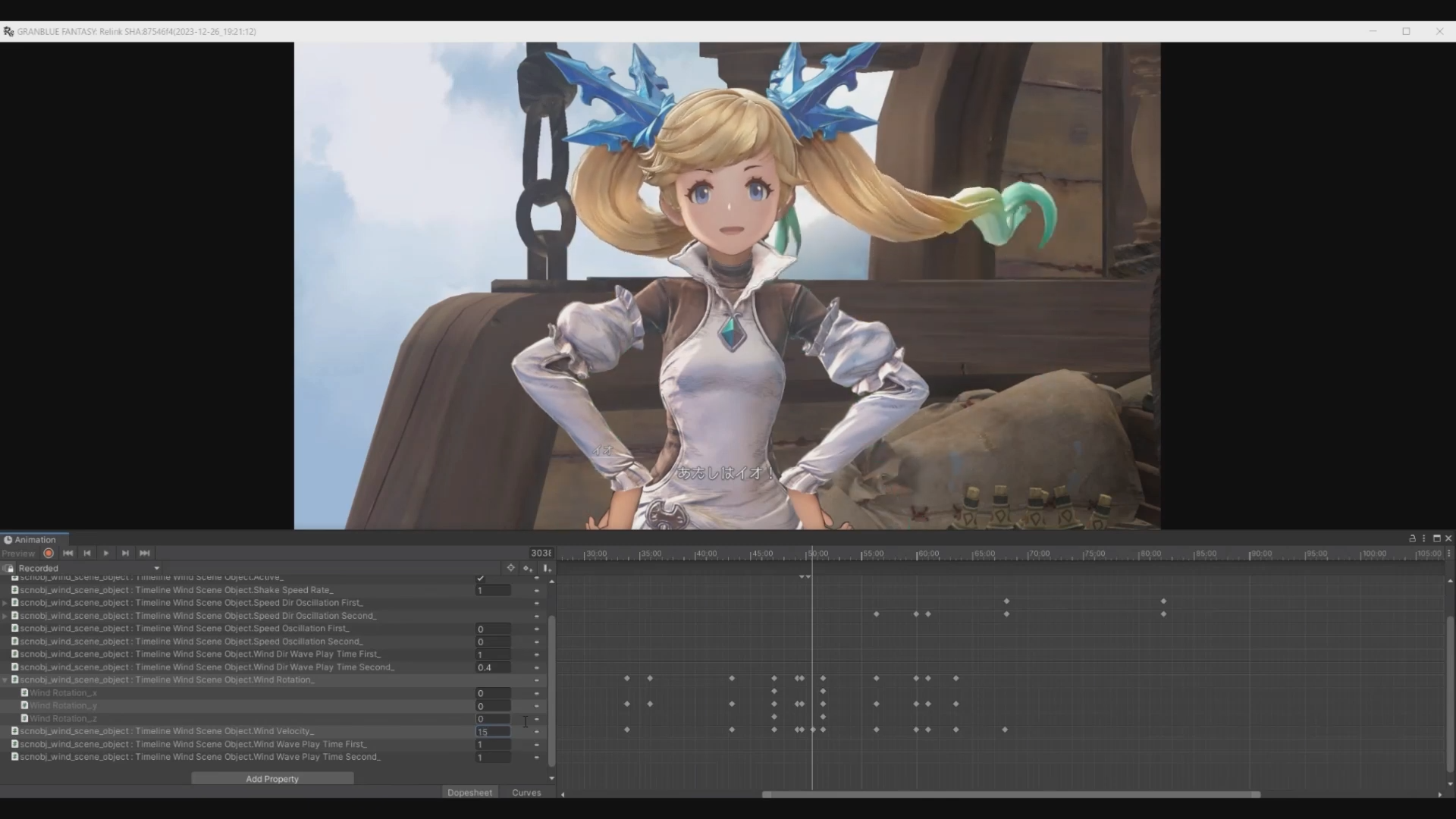

続く画像は「Unity」と実機を使い、実際に風の調整をしている様子。インターフェース上の数値を調整することで、キャラクターのボディアニメーションは停止したまま、髪の毛がたなびく方向や強さがリアルタイムで反映されていくのが分かる。

こうしてプライマリのみの状態で風向きや強さなどを確認したうえで、セカンダリのアニメーションを実機から出力、ベイクモーションとして固定することで仕様変更時に対応しやすくなる。

また、シミュレーションの際には負荷の軽減も重要で、例えば、大勢のキャラクターが一斉に演技をした状態を再現すると負荷も大きくなってしまうが、アニメーションデータとすることで負荷を無くし、リアルタイムレンダリングのパフォーマンスの最適化にも繋がっているそうだ。

改めて「映像美」に関する課題は「映像を制作するアーティストがいかに作業する時間を捻出できるか」という点。本作においてはシネマティクスに導入しても遜色のないシミュレーション技術を用い、多くの物量をこなしつつ、品質を高めていく強固なワークフローを実現したことでこの課題に取り組んだと振り返った。

最後に本作の映像美を実現するために用いられた3つのデザイン手法やテクニックについての解説が行われた。

前提として、本作で登場するキャラクターは世界観を共にする『グランブルーファンタジー』で実装された美麗なイラストが大本のイメージとして存在しており、本作を遊ぶユーザーも思い入れ深いはず。そのためシネマティスクにおいても「イラストとしての見え方が大切である」という意識を常に持つ必要があると考えたそうだ。

そのため本作の絵作りにおいては、イラストを映像に落とし込むために必要な要素の分解という部分をスタート地点としたうえで、3Dモデルでありつつも瞬間を切り取った際にイラストのような印象を与えるにはどうすればいいか模索することになったという。

そこで取られた具体的な手法のひとつ目が「カメラのデザイン」。本作ではストーリーや世界観を重視したシーンでは動きのある自然なカメラワークで世界の広がりを表現し、登場人物にフォーカスが当たるシーンではカメラをあえて止める。というようにカメラワークが意識されている。

静と動をシーンに応じて使い分けるわけだが、静のシーンである「止め」の絵はどうしても地味になりがち。そこで本作では「止め」の絵が深い印象を与えられるようにするための工夫として、イラストの要素であったハイライトや塗りなどの部分を光源の配置やポストエフェクトによって調整している。

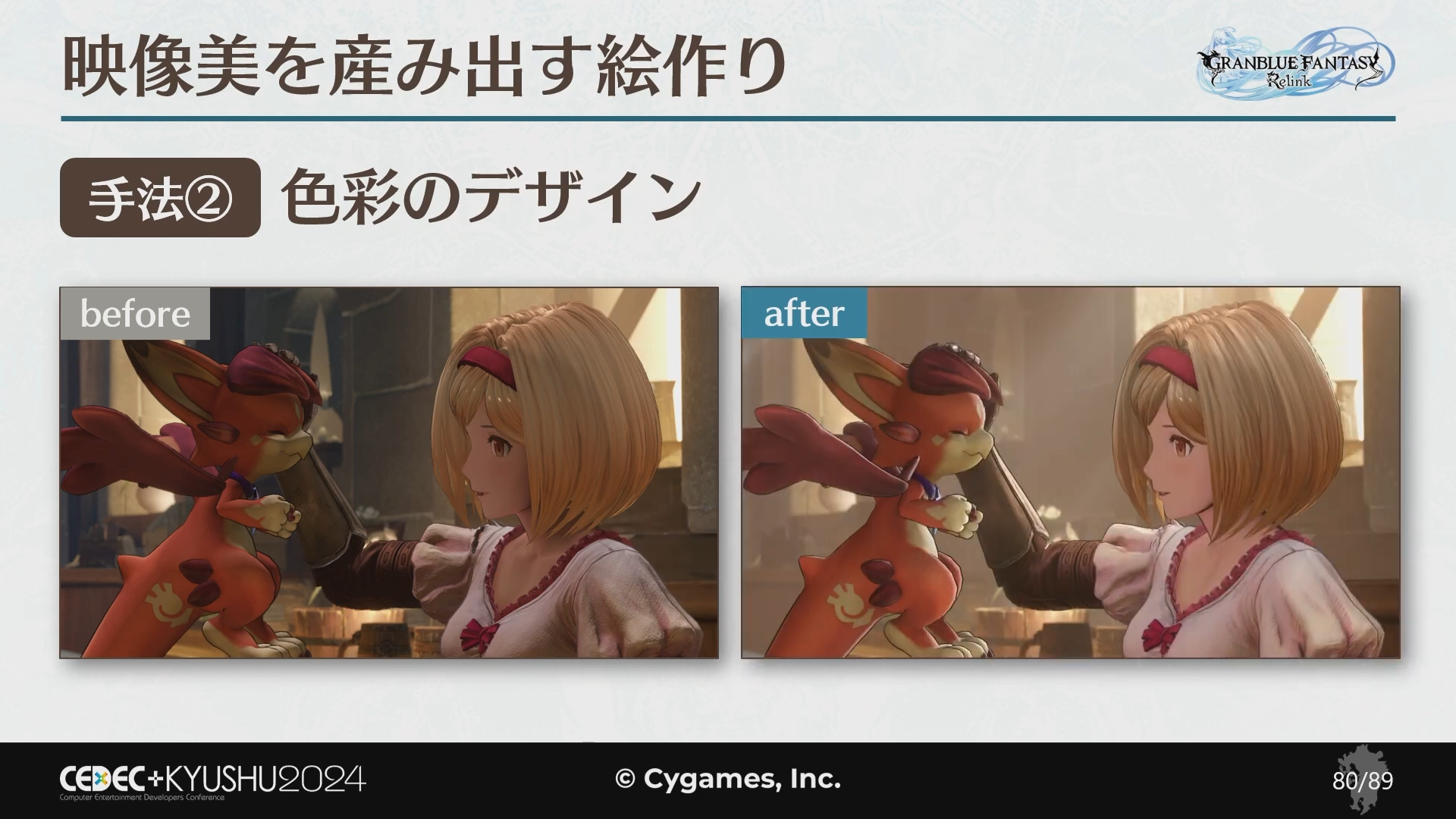

これがふたつ目の手法である「色彩のデザイン」で、すべてのシーンのどのショットを切り抜いてもイラストのような印象的な絵となるようにデザインされているのだという。

カメラワークに関する解説で取り上げられたシーンにおいても、シーンの意味を表現したり、キャラクターの細かな色味と被らないよう雲の形や陰影が全ショットで個別に調整されデザインが変更されている。こういった表現を直感的に行えるようにすることで、絵を塗る感覚で調整が可能になったという。

3つ目は「輝度のデザイン」。これは映像を流れで見た際キャッチーな箇所をより印象的にするために行っているもので、すべてのシネマティクスで意図を持ってコントロールされており「低中高」全ての輝度を使い切るように映像がデザインされているとのこと。

以下の4つの画像は例として挙げられた動画から切り取ったものを時系列で並べたもの。カットごとに輝度の高低差を作ることで単調な絵作りにならないように工夫されていることがわかるはずだ。

今回取り上げられた場面は物語を伝えるために重要なシーンとのことで、どうしてもその性質上尺が長くなってしまったとしながらも、輝度が明確にデザインされていることで全体の印象が均一にならず、メリハリがつくことで没入感を深め、印象づけたい箇所をよりキャッチーに見せられるように調整を行ったとのことだ。

カメラワーク、色彩、輝度、この3つを柔軟に調整することでプレイアブル状態と同じモデルを使いながらも、イラストを映像として再現しつつどのショットで止めても二次元のイラストのように見える、本作ならではの映像美に至れたのではないかと総括されていた。

あらためて、シネマティクスが抱える問題とは、作り手とユーザーの間で感情のズレが生じることでカットシーンを見てもらえない状況が発生すること。

ではどうすればユーザーのやる気を削がず、シネマティクスを自然と観てもらえるのか。その回答として、ストーリーの面白さを伝えるための「没入感」。映像に感動して夢中になってもらうための「映像美」というふたつのテーマが大切という結論に至った。

そこで本作ではリアルタイムレンダリングを活用することでカットシーンや会話シーンといったシネマティクスと、実際に操作可能なプレイアブル状態との乖離を減らしたり、フェードアウトを極力挟まない構成を取ることで「区切り感」を排除しつつ「没入感」を増すことに成功。

アーティストがこだわりを詰め込む時間を確保するために制作ツールやワークフローを最適化し、大本である『グランブルーファンタジー』のイラストの要素を深く意識して映像全体をデザインすることが、本作の魅力的な「映像美」が出来上がった理由である。

これらの要素は「最高のシネマティクスを作りたい」という意志のもとエンジニアとアーティストの力がうまく組み合わさってできたもの。ここまでこだわったからこそ高いレベルの実現に至ったと述べたうえで、本作のシネマティクスに関わったメンバーへの感謝の言葉と、これからも最高の没入感を追求していくとの決意をもって講演は締めくくられた。