|

シュール&エロ&下品&不条理なギャグマンガで一部のファンから絶大な支持を得ている榎本俊二先生が、電ファミで4コマ漫画を執筆開始! 現代人ゲーマーとして知っておくべき用語を、榎本バイアスをかけて紹介します。

ただそれだけだとアレなので、きちんと用語解説もつけてみました。なもんで、ちょっとは役立つかと思われます。(編集部)

※本連載は回を追うごとにこのページに用語が追加されていきます。現在は、第11回目の更新(11月20日)です。最新の用語は赤字のものです。

【あ行】

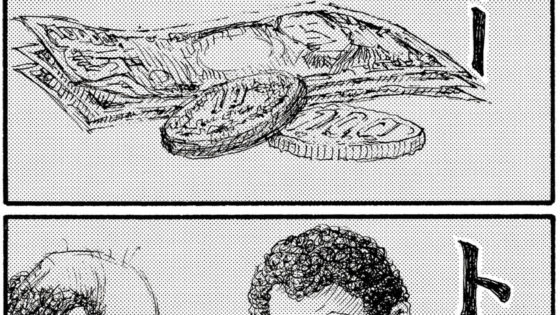

RMT

(あーるえむてぃー)

RTA

(あーるてぃーえー)

垢BAN

(あかばん)

当たり判定

(あたりはんてい)

アルゴリズム

(あるごりずむ)

アンロック

(あんろっく)

移植

(いしょく)

インカム

(いんかむ)

引退

(いんたい)

エアプ

(えあぷ)

NPC

(えぬぴーしー)

エンジョイ勢

(えんじょいぜい)

MMO

(えむえむおー)

エンカウント

(エンカウント)

オーバーキル

(おーばーきる)

おま国

(おまくに)

【か行】

隠しコマンド

(かくしコマンド)

ガチ勢

(がちぜい)

神ゲー

(かみげー)

カンスト

(かんすと)

QTE

(きゅーてぃーいー)

キラーソフト

(きらーそふと)

クロスプレイ

(くろすぷれい)

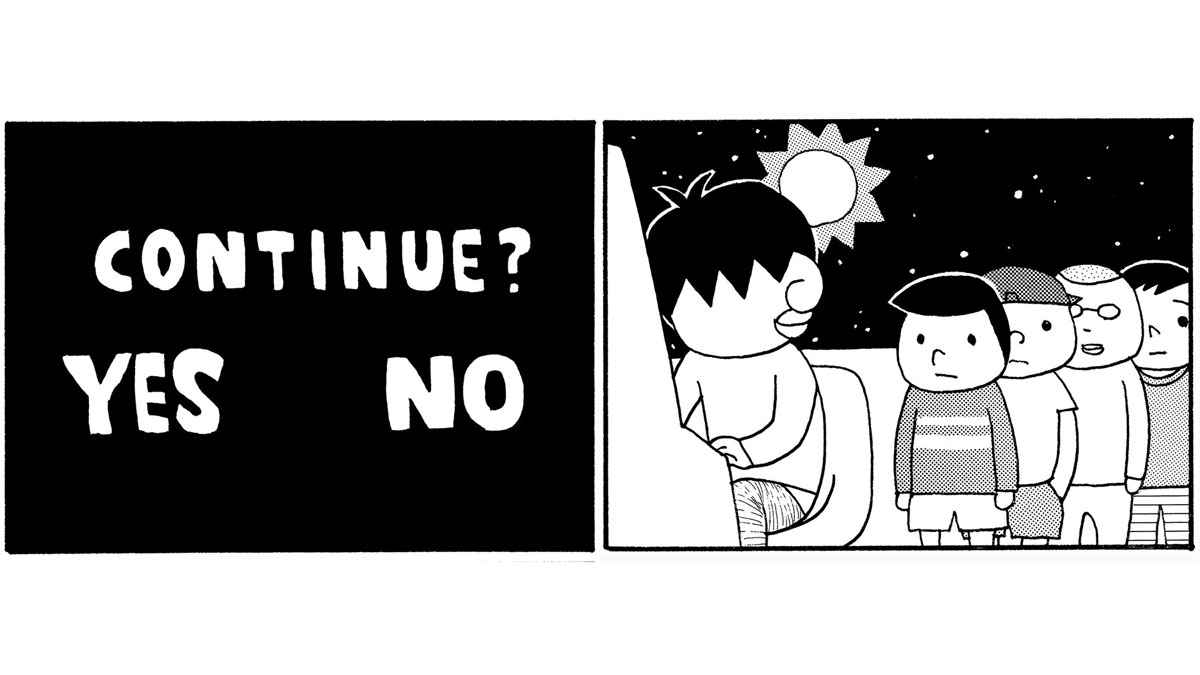

コンティニュー

(こんてぃにゅー)

【さ行】

サウンドテスト

(さうんどてすと)

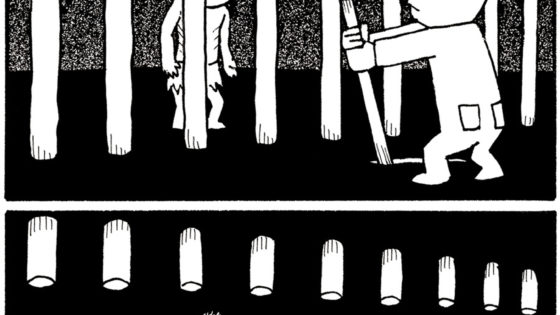

死体蹴り

(したいげり)

実況プレイ

(じっきょうぷれい)

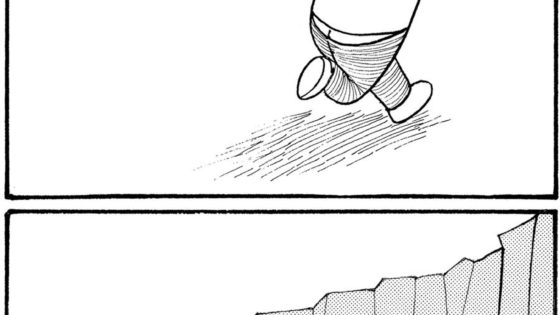

死にゲー

(しにげー)

ステータス

(すてーたす)

ストリームスナイピング

(すとりーむすないぴんぐ)

スプライト

(すぷらいと)

【た行】

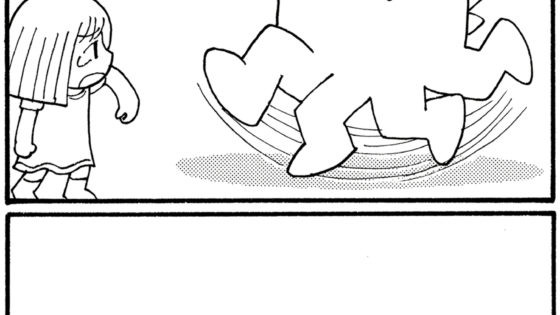

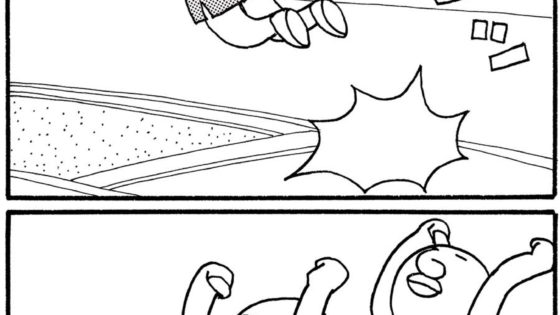

体感ゲーム

(たいかんげーむ)

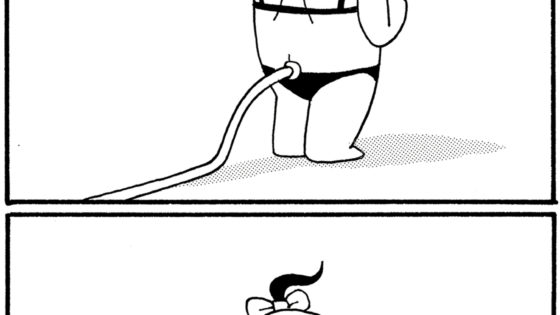

脱衣麻雀

(だついまあじゃん)

弾幕

(だんまく)

チート

(ちーと)

DLC

(でぃーえるしー)

ドン勝

(どんかつ)

【な行】

【は行】

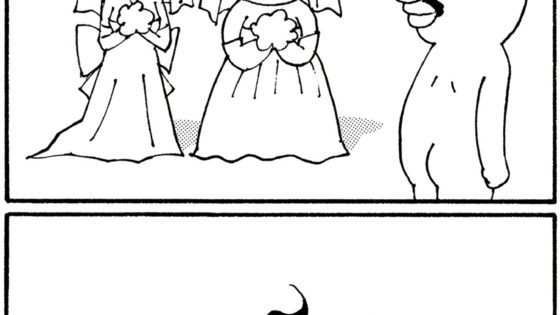

ハーレムエンド

(はーれむえんど)

廃課金

(はいかきん)

ハヴォック神

(はゔぉっくしん)

バグ

(ばぐ)

ハメ技

(はめわざ)

PK

(ぴーけい)

ピヨる

(ぴよる)

フラグ

(ふらぐ)

ファストトラベル

(ふぁすととらべる)

VR

(ぶいあーる)

ヘイト

(へいと)

βテスト

(べーたてすと)

ヘビーユーザー

(へびーゆーざー)

ポリゴン

(ぽりごん)

【ま行】

マルチエンディング

(まるちえんでぃんぐ)

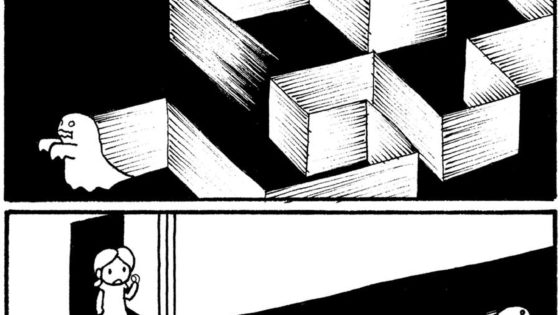

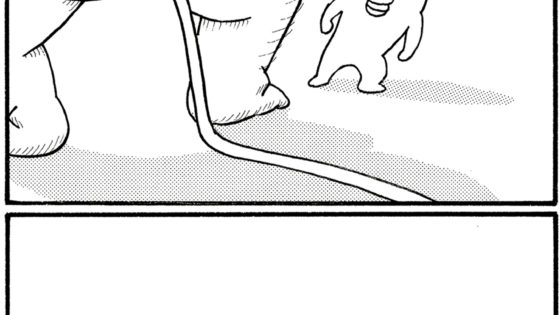

見えない壁

(みえないかべ)

無課金勢

(むかきんぜい)

【や行】

床ペロ

(ゆかぺろ)

【ら行】

ライトユーザー

(らいとゆーざー)

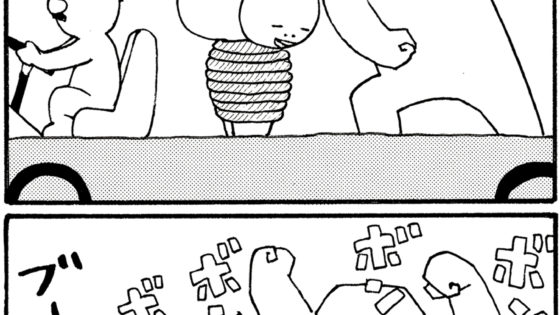

ラグ

(らぐ)

リセマラ

(りせまら)

レーティング

(れーてぃんぐ)

レトロゲーム

(れとろげーむ)

ログインボーナス

(ろぐいんぼーなす)

ロケテ

(ろけて)

【わ行】

しっかり理解できましたか? ここで挙げた用語をさりげなく日常会話に織り交ぜれば、アナタのゲーム生活はもっと豊かなものになるでしょう。ちなみにこの4コマは、右カラムでも表示されます。ぜひ覚えてくださいね。

ではまた次回まで、ごきげんよう、さようなら。

1関連記事:

その道15年のおっぱい揺ら師。リアルな乳揺れをゲームで追求した「やわらかエンジン」開発者に“揺れの力学”を真面目に解説してもらったよ【聞き手:カメントツ】

【新連載:田中圭一】坂口博信とFFの天才プログラマたちが歩んだ、打倒DQへの道。「毎日のようにキレてましたけど(苦笑)」【若ゲのいたり】

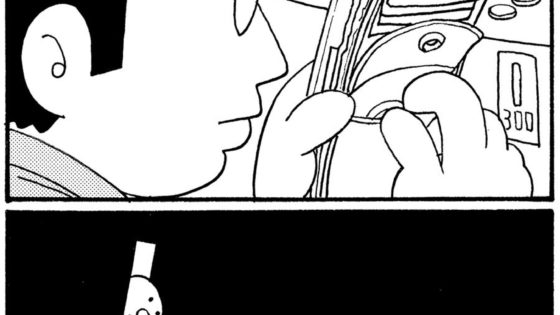

- 【あーるえむてぃー】オンラインゲームなどで、アイテムやキャラクター、ときにはアカウントなどのゲームに関する財産を現金で売り買いする行為、「リアルマネートレード(Real Money Trade)」の略。この行為自体に法的な問題はないと考えられているが、アイテムを盗み出して転売をしようとする不正アクセスや、ゲーム内経済の崩壊、ゲーム寿命の激減などといったマイナス要素をはらむため、RMTを公式に認めているゲームはほとんどない。プレイヤーも、RMTに対して反対の立場を取る人がほとんどだ。

- 【あーるてぃーえー】リアルタイムアタック(Real Time Attack)の略。ゲームスタートからクリアまでの、現実にかかった所要時間の短さを競うもので、ゲーム内時間の短縮を競うタイムアタックとは異なる。ゲーム内時間を短くするためにはセーブ&リセットを駆使することが多いが、RTAではセーブする時間さえ惜しまれる、非常にストイックなプレイスタイル。

- 【あかばん】アカウントBANの略。オンラインゲームなどの運営からアカウント(ネットスラングで「垢」)を剥奪、ないし停止されること。BANは「禁止、禁止令、追放、公権剥奪」などの意味を持つ英単語。不正行為で利用規約に違反したり、ほかのユーザーに対して不快な行動をとったりすると、垢BANを受ける可能性がある。

- 【あたりはんてい】ゲーム画面内のプレイヤーキャラクター、敵、地形、弾、アイテム、といったモノ同士が、接触したか否かを判定すること。あるいは、それに使われる領域のことを指す。当たり判定は、モノの見た目通りに設定されていることはほとんどなく、見た目よりも小さいのが一般的である。

- 【あるごりずむ】ゲームのキャラクターなどが動くときに基となる、ある一定の法則、手順のこと。たとえばシューティングゲームなら、自機が逃げようとすれば敵が追いかけてきたり、敵が一定の動きを繰り返していたりする。こういった動きはアルゴリズムに基づいている。【使用例】「このキャラの攻撃アルゴリズムは意地悪だ」「敵の動きのアルゴリズムがなってないから簡単に攻略できる」

- 【あんろっく】特定の条件を満たすことで、あらかじめロックされているゲーム中の要素を解除すること、または解除された状態。アンロックすることで、ゲーム序盤では使えないスキルが使えるようになったり、使用できるプレイヤーキャラクターが増えたりする。すべては「遊びの幅を広げてもらおう」というメーカー側の意図によるものだが、ロックされた要素をダウンロードコンテンツとして売り出すケースも多く、その場合ユーザーにとってはあまり歓迎されていないようだ。

- 【いしょく】あるコンピューターで作動するプログラムを、構造が違う別のコンピューターで動かすためにプログラムを改変すること。たとえばパソコン版のゲームをニンテンドー3DS用にリリースする場合は、もとはパソコン用に作られているゲームプログラムをニンテンドー3DSで動くように改変する。このとき、「パソコン版ゲームソフトをニンテンドー3DSへ移植した」という【使用例】「アーケードからの移植」

- 【いんかむ】アミューズメントスポットなどに設置されている、有料のゲーム機(業務用ゲーム機)によって得られる収益のこと。人気のあるゲームはそれだけ多くの人がプレイするので、インカムが高いことになる。【使用例】「インカムが低いゲームはとっとと撤去しちまえ」

- 【いんたい】MMORPGなどのオンラインゲームで使われる用語で、長年プレイしてきたオンラインゲームを辞めること。ゲーム内のコミュニティに積極的に加入し、多くの人間関係を築いたプレイヤーであればあるほど、その言葉の重みは増す。引退の発表をSNSなどで知ったほかのプレイヤーは、そのプレイヤーとの思い出話や別れの挨拶などをするのが通例。引退の理由としては、「ただ単に飽きた」、「ほかに面白いオンラインゲームを見つけた」、「結婚・就職・受験など生活環境が変わる」など、人それぞれである。なかには、周囲の気を惹いて慰留されたいがために引退宣言する“辞める辞める詐欺”的なプレイヤーも、かなりいるようだ。

- 【えあぷ】エアプレイヤーの略。ゲームを実際にプレイしていないのに、聞きかじった知識で“プレイしているかのように”見せかけ、語るプレイヤーのこと。「ゲームをよく知らずにネガティブな評判を広げる人」に対する批判的な意味合いで「〇〇と言ってるヤツはエアプ」、「これだからエアプは」、「エアプ乙」などと使われることが多い。【類義語】動画勢

- 【えぬぴーしー】おもにRPGにおいて使われる用語で、プレイヤーが操作できないキャラクター(Non Player Character)のこと。コントローラーで直接操作できない、モンスターや町の住人、そして「コンピュータが操作する、一時的に加わる味方」などもNPCにあたる。対戦格闘ゲームやテーブルゲームにおいては、対戦相手となる「CPU」もしくは「COM」がNPCといえる。

- 【えむえむおー】大規模多人数型オンライン(Massively Multiplayer Online)の略。多人数が同時に参加できるオンラインコンテンツの接頭詞であり、この言葉だけでは意味が通らないので、そのまま使用されることはない。ゲームにおいては、MMORPGなど末尾にジャンル名を記すのが一般的。ちなみに、小規模参加型オンラインは、MO(Multiplayer Online)と呼ばれる。

- 【えんじょいぜい】勝ち負けやハイスコアにこだわらずゲームを楽しむ人たちを指し、ガチ勢の対極に位置する。長くプレイヤー間で使われてきた用語だったが、最近ではオンライン対戦可能なゲームを開発する側も、プレイヤーの棲み分けを目的に使うようになっている。【類義語】にわか、ヌル勢

- 【えんかうんと】 主にロールプレイングゲームにおいて、移動画面(フィールド画面)上で敵キャラクターと遭遇し、移動画面から戦闘画面(バトル画面)に遷移することを指す。「遭遇する」、「遭遇」という意味の英単語 “encounter” に由来する和製英語。エンカウントは、大きくわけて以下の2種類がある。

- 【おーばーきる】圧倒的な力で相手を過剰に殺戮すること、または不必要な殺しを行うこと。転じて、ゲームにおいて敵を倒す際に必要以上のダメージを与えることを意味する。FPSなどのゲームで、死体となった相手に追い打ち攻撃を加えるのも「オーバーキル」と呼ばれるが、本来“生きている相手に必要以上のダメージを与えて殺すこと”であり、その呼び方については賛否両論ある。

- 【おまくに】「売っているがおまえの国籍が気に入らない」「お前の国には売ってやらない」の略。PCゲームダウンロード販売サイト(主に「Steam」)では、リージョン制限のために日本からは購入できない商品があり、それを揶揄するスラング。「おまくに」が生まれてしまう理由については、諸説さまざまある。

- 【かくしこまんど】ゲームの説明書などには記載されていない特殊な操作方法。これを発見して使うと、ゲームをより有利に展開させることができる。たとえばシューティングゲームなどで、ある特定のボタン操作をすると、自機の攻撃力が上がったり、敵の攻撃を受けてもダメージがなかったりする。もともとは開発者がゲームソフトを開発するときに使った、デバッグ用の機能だったりする場合が多い。【類語】裏技、秘技

- 【がちぜい】特定のゲームに対して本気(ガチンコ)で、熱心に、そしてストイックにやり込んでいるプレイヤーを指す。勝ち負けやハイスコア、効率化などに重きを置いてプレイし、テクニックだけでなく愛情もハンパない。そのゲームを語るときは空気を読めずに(人によっては早口で)マジレス一辺倒なこともあり、周囲がひくことも。【類義語】コアゲーマー

- 【かみげー】“最高に素晴らしいゲーム”の意味であり、名作の中の名作のこと。 極めて主観的な用語であり、神ゲーであるか否かは、ゲーム全体の総合的な仕上がりによって判断されることが多いが、”心を動かしたシナリオ”や”斬新なシステム”など秀でた部分あれば、仮に他の難点があっても「神ゲー」と判定することもある。

- 【かんすと】カウンターストップの略。スコアのカウンターが、それ以上は桁上がりせずに止まってしまうこと。999万9990点など、スコアが9で埋め尽くされ、それ以上スコアが増えない状態。【使用例】隣町のゲーセンに、『ゼビウス』でカンストしたプレイヤーがいるってよ!?

- 【きらーそふと】発売されることによって、対応ハードの普及を促すタイトルを指す和製英語。ハードがどんなに高性能でも、遊びたいゲームがなければただの箱。ハードを売るためには、「このゲームをプレイしたいから、ハードを買う」とゲームファンに思わせるほど魅力的なソフト(キラーソフト)が必要であり、ハードメーカーは新ハード発表時にキラーソフトをどれだけ揃えられるかが特に重要になる。

- 【きゅーてぃーいー】ゲーム画面上に指示が出た直後にプレイヤーが操作し、その成否でゲーム展開が変化するシステム「Quick Time Event」の略。多くの場合、画面に押すボタンやスティックを倒す方向が表示され、制限時間内に正確に入力できたかどうかで異なる展開になる。古くは1980年代に登場した『ドラゴンズレア』、『ロードブラスター』といったレーザーディスクを媒体にしたゲームから生まれたシステムだが、1999年に発売された『シェンムー 一章 横須賀』が一気にその名を広めたといえる。

- 【くろすぷれい】異なるハード間で通信を行い、協力や対戦プレイを行う機能のこと。これまでインターネットを通じたオンラインプレイができるゲームは、同一のハード間でしか通信プレイできないタイトルが多かったが、ハードの壁を越えた”クロスプレイ”に対応したゲームが、近年どんどん増えている。

- 【こんてぃにゅー】ゲームをクリアできず、途中でゲームオーバーになった際、ゲームオーバーになる直前からスタートなど、ある程度のプレイ状況を引き継いで再開できる機能のこと。アーケードゲームでこのシステムが用意されていることが多く、再びクレジット(プレイ料金)を投入するとコンティニューができるが、プレイの順番を待っている人がいるにもかかわらずクレジットを投入し続けてプレイを継続する行為は「連コイン」と呼ばれており、マナー違反である。

- 【さうんどてすと】そのゲームのBGMや効果音、キャラクターのセリフなどを再生して鑑賞できる機能のこと。もともとは、BGMや効果音が正常に再生できるかを開発者がテストするために隠して用意されていたものだが、近年ではプレイヤーが楽しめるように、初期状態からひとつのモードとして実装されていることが多い。

- 【したいげり】格闘ゲームで使われる用語の1つ。勝敗が決した直後、ラウンドが切り替わるまでの数秒間、すでに動けなくなっている敗者に対して勝者がさらに攻撃する行為。そのさまが死体を蹴っているように見えることが由来。この行為は、敗者への欠礼として極端に嫌うプレイヤーもいれば、許される挑発行為の範囲内として否定しないプレイヤーもおり、いまだ賛否両論ある。ゲーム外では、大量得点で一方的な試合運びにもかかわらず、さらに追加点を挙げるプロ野球選手の行為として使われることも。【使用例】“男・村●”は死体蹴りばかりでぜんぜん男らしくないよね

- 【しにげー】「メチャクチャ難易度が高い」とか、「ミスした際の救済手段がほとんどない」といった理由で、プレイヤーキャラが何度も死ぬことが当たり前の難易度のゲームのこと。何度も何度も死んで身体でムリヤリ攻略法を覚えていく「覚えゲー」だったりする。プレイヤーを挫けさせないだけの魅力がないと「クソゲー」に認定されてしまう恐れアリ。

- 【じっきょうぷれい】プレイヤーが実況をしながらビデオゲームをプレイする行為。主にニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿・共有サイト、ニコニコ生放送やUstreamなどのライブ配信サイトで行われている。ニコニコでは主要なジャンルのひとつとなっており、ロールプレイングゲームやホラーゲーム、シューティングゲームなどジャンルを問わず、盛り上がっている。

- 【すてーたす】ロールプレイングゲームをはじめとするゲームにおいて、レベルや体力、経験値などキャラクターのさまざまな状態を表すデータのこと。もともとロールプレイングゲームなどでは、キャラクターの現在の状態を確認できる画面を”現在の状態”を意味する英語「Status」から「ステータス画面」と呼んでいた。そこから転じて、ステータス画面で確認できる能力値などのパラメータ自体を「ステータス」と呼ぶようになった。

- 【すとりーむすないぴんぐ】最大100人のプレイヤーが島に降り立ち、現地で入手した武器を駆使して、最後の1人になるまで戦い抜くPCゲーム『PLAYERUNKNOW’S BATTLEGROUNDS』(PUBG)にて行われる不正行為。実況動画などを配信しているプレイヤーの動画を閲覧して配信者の行動・位置をリアルタイムで把握し、その配信者のキャラクターをキルすること。ストリームスナイピングしたことが発覚すれば、アカウント停止などの措置がとられるが、その行為が実際に行われたか否かの判断は極めて困難である。

- 【すぷらいと】主に2Dグラフィックゲームにおいて、背景に影響を与えずにキャラクターを重ね合わせる機能のこと。表示したいキャラクターをスプライトパターンとして定義し、表示座標を設定するだけで、背景に影響を与えずに重ね合わせることができる。いってみればアニメのセル画のようなもの。

- 【たいかんげーむ】筐体の一部または全体が可動する大型のゲームマシンを指し、プレイヤーは体を動かして操作する。たとえばゲームマシンを左右に倒してコーナリングするバイクゲームや、ハンドル操作によって車体が傾き、実車の感覚が味わえるドライブゲームなどがある。1985年にセガ(現セガ・ゲームス)が発売した『ハングオン』が、「体感ゲーム」の元祖とされている。

- 【だついまあじゃん】女性キャラクターと麻雀で対戦し、勝つとそのキャラクターのヌード画像が拝める「脱衣ゲーム」の一種。その多くは敵・自分ともにイカサマ技が使用できるなど、実際の麻雀よりゲーム的な誇張をされている。「脱がせ麻雀」と呼ばれることもあるが、ゲーム雑誌などによって、一般には「脱衣麻雀」の呼称が定着している。脱衣ゲームには花札やトランプ、ブロック崩しなどさまざまなテーマのゲームが存在し、欧米では「ストリップ・ポーカー」と呼ばれる脱衣ポーカーが人気となっている。

- 【だんまく】シューティングゲームで、敵の弾が画面上にたくさん出ている状態を指す。たくさんの弾が飛び交うさまを幕にたとえたことが由来。意図的・故意的に大量の弾幕を主体に扱った日本初の作品は1997年の『怒首領蜂』であり、この作品以降、「弾幕シューティングゲーム」という分野が確立された。

- 【ちーと】「騙す」、「不正をする」などを意味する一般的な英単語「Cheat」のこと。ツール類を使った行為だけでなく、バグやシステムの不具合を利用した”ハッキング”や”アイテム複製”なども含めた不正行為全般を指す。特に対戦やオンラインの場でのチート行為は、ほとんどの場合に運営から禁止されており、アカウントの停止や削除だけではなく、刑事責任や民事裁判の問題に発展する可能性がある。ちなみに、日本国内のMMOなどのオンラインゲーム上では、チートという文字を1つに繋げたときに見ためが似ていることから、漢字の「升」で代用されて呼ばれることも。【使用例】金持ちでイケメンの人生はチート過ぎる

- 【でぃーえるしー】ゲームメーカーが、インターネットを通じてユーザーに配信するデジタルデータ・コンテンツ「ダウンロードコンテンツ(Download Contents)」の略称。DLCは和製英語であり、英語圏ではダウンローダブルコンテント(英: Downloadable content、ダウンロード可能内容)という。具体的には、ゲーム発売後に有料または無料にて追加配信される、新しいシナリオやステージ、キャラクター、アイテム、新機能といった追加データを指す。

- 【どんかつ】最大100人のプレイヤーが島に降り立ち、現地で入手した武器を駆使して、最後の1人になるまで戦い抜くPCゲーム『PLAYERUNKNOW’S BATTLEGROUNDS』(PUBG)の日本語版で、優勝したプレイヤーに表示される「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」というメッセージの一部。「トンカツの誤訳では?」とユーザー間ではウワサになったが、リリース元は「意図的なもので、面白半分で誤訳のようにした」とコメントしている。ちなみに英語版では、カジノでディーラーが勝者に賞賛の意を込めて贈る決まり文句、「WINNER WINNER CHICKEN DINNER!」が優勝時に表示される。

- 【なめぷ】相手を舐めたプレイ「舐めプレイ」の略。自分よりヘタな相手との対戦時、悪意をもって「手加減する」など自分にとって有利or不利になるようなプレイをすること。たとえば「足でプレイしても余裕で勝てるっつの」「おまえ弱すぎてよそ見してても勝てるわ」というメッセージをプレイで示し、相手を馬鹿にする行為を指す。

- 【ぬるげー】難易度が温い(ぬるい)ゆえ、簡単にクリアできるゲームのこと。プレイヤーのウデによって感じ方は違うが、往々にして攻略要素が希薄であまりにも歯応えがないため、「クソゲー」と評されることも多い。転じて、実生活において「簡単にできること」を指して使うことも。【使用例】「オレからしてみれば『スペランカー』もヌルゲーだっつの」

- 【ねおち】オンラインゲームにログイン中のプレイヤーが、居眠りをしてしまって接続が解除されること。または、プレイヤーが寝てしまってキャラクターの反応がなくなったことを指す。もともとは1990年代末から流行しはじめたオンラインゲームにおいて、一定時間操作がないプレイヤーの接続をサーバー側から解除する「回線落ち」があり、それがプレイヤーの居眠りによって起こることから「寝落ち」と呼ぶようになった。

- 【ねかま】オンラインゲーム上で、女性キャラクターを演じる男性プレイヤーを指す。ネカマになる理由としては、「強い敵から守ってくれたり、レアアイテムをプレゼントされたり……とにかく女性としてみんなにチヤホヤされたい」、「ずっと眺めるキャラクターだから女性のほうがいい」、「気に入った職業や装備が、女性専用だった」、「特に理由はない」など、人それぞれである。

- 【ねなべ】オンラインゲーム上で、男性キャラクターを演じる女性プレイヤーを指す。ネナベになる理由としては、「プレイ中のうっとうしいナンパ行為から逃れたい」、「“オレ”、“わし”、“おいどん”など、現実社会では口にしない言葉を使ってみたい」、「特に理由はない」など、人それぞれである。

- 【はいかきん】ソーシャルゲームやMMORPGなど課金システムを採用しているタイプのゲームに、かなりの額を費やして遊ぶ行為およびプレイヤーを指す。彼らの一部は本当の大金持ちだったりするが、そのほとんどは収入に見合わない額を課金に回すあまり、日常生活に支障を来たすようなこともしばしば。課金し続けることの“中毒性”に冒され、借金地獄に陥り、ついには破産……というケースも。【関連語】臓器があるうちは無課金

- 【はゔぉっくしん】多くの3Dゲームに採用されている物理演算エンジンであるHavok社製ミドルウェア「Havok Physics(ハヴォック フィジックス)」が、ときどきゲーム中にトンデモない挙動を引き起こすことから、使われるようになった言葉。ゲーム中、不可解な現象に遭遇したユーザーは「ハヴォック神の怒りじゃあ!」とか「おお、ハヴォック神が降臨なされた!」などと、“神”の仕業として畏れるようになった。【類義語】それは仕様です

- 【ばぐ】コンピュータープログラムに含まれる誤りや欠陥のこと。バグがあると、プログラムは期待はずれの動作をしてしまい、役に立たなくなる。由来は諸説あり、「その昔、コンピューターに虫(バグ)がたかったことが原因でコンピューターが動作不良を起こしたことから、コンピューターの動作を狂わせる原因をバグと呼ぶ」ようになった説や、「英語のスラングで機械の不良箇所や欠陥を意味する、”バグ”という言葉がそのまま使われている」という説などがある。

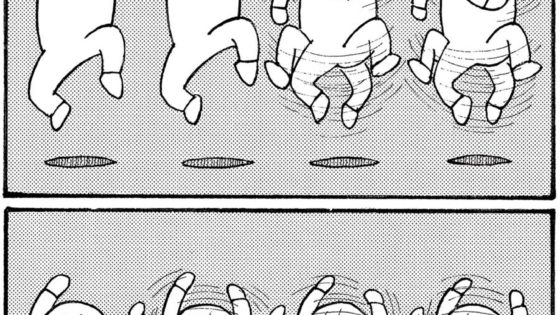

- 【はめわざ】身動きがとれず、反撃もできない状態の相手に、簡単な操作の繰り返しで攻撃を続ける連携技、またはテクニックのこと。ハメ技のほとんどは、ゲーム製作過程におけるバグや調整不足から生まれるものである。対戦格闘ゲームでのハメ技は、多用するとゲームバランスを崩すだけでなく、リアルファイトにまで発展する可能性があるので要注意。

- 【ぴーけい】「Player Killer」の略。MORPGやMMORPGなどの多人数が同時に参加できるゲームにおいて、ほかのプレイヤーが操作するキャラクターを殺害するプレイヤーおよびプレイスタイルを指す。かつては「アイテム強奪」といった実利を得るためにPKが横行したが、近年ではシステムの見直しが図られ、PKあり前提のサーバーとPK不可のサーバーが分けられたり、そもそもPKが不可能なゲームが増えている。

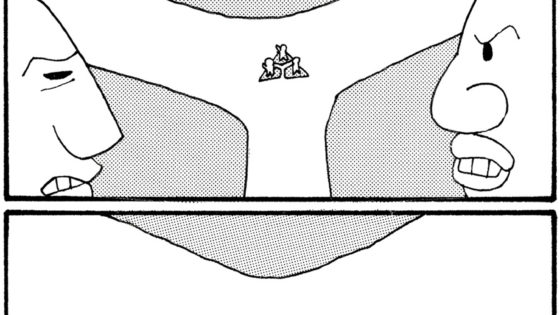

- 【ぴよる】対戦格闘ゲームなどでキャラクターが連続でダメージを受けたとき、ダメージを受けたキャラが朦朧としてしまい、しばらくなんの操作も受け付けなくなる状態を指す。その際、キャラクターの頭上をヒヨコがクルクル回っているさまから、そう呼ばれるようになった。『ストリートファイターII』シリーズから生まれた言葉。【使用例】「ピヨったな! トドメの昇龍拳をくらえ!!」

- 【はーれむえんど】 主に男性向けアダルトゲームのエンディングの通称のひとつ。男性主人公がすべてのヒロイン、もしくはふたり以上のヒロインと一斉に結ばれたエンディングを指す和製英語。日本国内においては民法第732条により重婚や一夫多妻制が固く禁じられ、刑法184条でも重婚罪が規定されていることに起因して、家庭用などの一般向けゲームで明確に用いている作品は、ほとんどない。

- 【ふぁすととらべる】主にオープンワールド系ロールプレイングゲームにおいて使われる、“任意の場所に瞬間移動できる”機能。これにより、キャラクターを移動させる操作や時間を省けるようになる。原則的に「ファストトラベル」を利用することができるのは、一度訪れたことがある場所のみとなっていることが多い。

- 【ぶいあーる】仮想現実(Virtual Reality)の略。コンピュータ上に人工的な環境を作り出し、あたかもそこにいるかのような感覚を体験できる技術。日本語では「人工現実感」とも呼ばれる。2016年は「Oculus Rift」や「HTC Vive」、「PlayStation VR」といったVR機器が一般向けに多数発売されたことから「VR元年」と言われている。

- 【ふらぐ】もともとは「旗」の意味を持つ「flag」だが、ゲーム用語では“特定の動作を起こさせるための条件”を指す。条件が成立した状態を「フラグが立つ」と表現する。転じて、物語中の「伏線」や「お約束」、「お決まりのパターン」を感じたときに「フラグが立った」などといわれるようになった。【使用例】「この戦争が終わったら、結婚しよう」←これは死亡フラグが立ったヤツぅ!

- 【へいと】敵キャラクターのプレイヤーに対する“敵対心”のことで、MMORPGなど、自律的に行動する敵キャラクターのいるゲームにおいて主流のシステム。ゲーム上では数値として表示されないが、基本的には“回復”や“強力な攻撃”、“挑発”などの行動がヘイトを溜めやすいとされ、敵キャラはヘイトの高いプレイヤーを優先して攻撃してくる。「開催されたイベントがヒドすぎて、運営側に対するプレイヤーのヘイトが溜まる」といった、ゲーム内にとどまらない使われ方も多い。

- 【べーたてすと】開発中のオンラインゲームやサービスをリリースする前に、ユーザーにテストプレイしてもらうこと。参加者が限定されているものを「クローズドβテスト」、参加人数に制限のないものを「オープンβテスト」と呼ぶ。開発者側が予期しないバグを発見できるだけでなく、「ここがイマイチ」などと評価してもらえるので、さらに改善を加えて製品版としての完成度を高めることができる。基本的にβテストは無料でプレイできるので、ユーザーはニッコリ。多くのユーザーが遊んでくれれば宣伝になるので、メーカーもニッコリ。ちなみに、βテスト以前の、社内でおこなうテストなどは「αテスト」という。

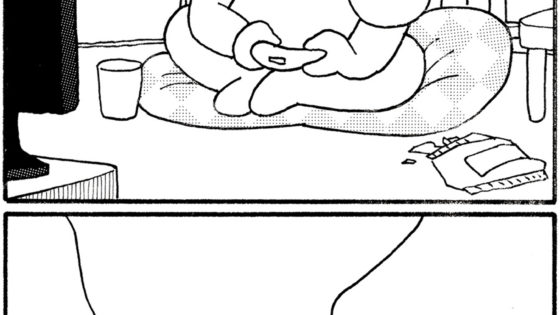

- 【へびーゆーざー】ゲームのプレイ時間が、想定される平均的な利用時間よりも多いプレイヤーのこと。パワーユーザー(Power User)とも呼ばれる。この言葉は、アメリカ国内でのコンピュータシステム構築において、「制作者の想定を超えてシステムに支障が出るくらい頻繁・長時間にわたって激しく(heavy)利用する者(user)」から生まれたため、特に英語圏では否定的ニュアンスを持つ場合がある。

- 【ぽりごん】コンピューターグラフィックスで立体を表現する際に用いられる、多角形のこと。スプライトを使ったグラフィックと比べて、リアルで滑らかな動きが表現可能で、移動、回転、拡大、縮小が簡単に行えるのが特徴。商業用ゲームとして世界で初めてリアルタイム3Dポリゴンを採用したのは、1983年に発売されたATARIの『I,Robot』。

- 【まるちえんでぃんぐ】ゲームクリア時に見ることができる「エンディング」が、複数用意されていること。ゲーム中のプレイヤーの行動によって、最終的にどのようなエンディングになるかが決定される(グッドエンディング/バッドエンディングなど)。アドベンチャーゲームなどでよく使われるシステムだが、近年ではRPGなどでも見かけるようになった。【使用例】人生はリセット不可のマルチエンディング

- 【みえないかべ】3Dでシームレスに構築された広大な世界を、プレイヤーが自由に動き回って探索・攻略できるゲームにおいて、実際にプレイヤーキャラクターが行動できる空間を限定するために作られた“透明な壁”のこと。これにより、プレイヤーは閉塞感を抱いてしまいがちだが、技術的な制約上「見えない壁」の設置は致しかたないことである。

- 【むかきんぜい】課金システムはあるものの、課金しなくても遊べるタイプのソーシャルゲームにおいて、「課金=悪」というイデオロギーの旗の下、“一切課金しないでプレイする”過激派。課金して楽しむプレイヤー「課金勢」に対して敵意を持つ場合が多い。なかには運営サイドに「課金優遇反対!」と抗議するプレイヤーもいるとか。【対義語】重課金勢

- 【ゆかぺろ】MMORPGなどで“プレイヤーキャラクターが戦闘不能になる”ことを指す。プレイヤーキャラクターが地面にうつ伏せに倒れる姿が“床を舐めているように見える”ことに由来。パーティ戦において、一人で敵に突っ込んだり、自分勝手な行動を取って「床ペロ」を起こすプレイヤーは「床ペロ屋さん」と呼ばれ、嫌われる傾向がある。

- 【らいとゆーざー】ゲームのプレイ時間が、そのプレイヤー間において想定される平均的なプレイ時間ないし平均的なプレイ時間よりも少ないプレイヤーを指す和製英語。または、ふだんあまりゲームで遊ばない、ゲーム経験が少ない人たちのことを指す。操作に慣れていない「初心者」や「素人」という意味で使われることも。カジュアルユーザーとも呼ばれる。

- 【らぐ】インターネット回線の混雑やサーバー負荷の増大により、通信が遅延すること。サーバーと常時通信を行なっているオンラインゲームでラグが発生すると、キャラクターがスローモーションで動きはじめたり、いきなり早送りのようなスピードで動き出したりと、かなり操作に支障をきたす。リアルタイム操作が必要なFPSなどでは、ごくわずかなラグでも致命傷になりかねない。【使用例】「ラグいね」「ラグってる」

- 【りせまら】「リセットマラソン」の略。スマホゲームで、インストールとアンインストールを繰り返す行為を、マラソンのように長時間続けること。多くのスマホゲームはチュートリアルを終えるとレアガチャを回すことができ、ここで一生懸命リセマラして高レアリティのモノを当てたら、ゴールとなる(ゲームは始まったばかりだけど)。

- 【れーてぃんぐ】コンピュータゲームの購入・貸与・鑑賞ができる年齢制限の枠、およびその表現の規制のこと。各国の法令・教育・文化の影響により、コンピュータゲームのレーティングで審査する項目と規制する描写の範囲に若干の差異はあるが、以下の項目を審査する点において、ほぼ共通している。「恋愛」、「暴力」、「恐怖」、「犯罪」、「ギャンブル」、「下品な言葉づかい」、「差別表現」、「その他の反社会的な表現」、「インターネット接続の有無」、「ダウンロードコンテンツ、アイテム課金(アプリ内課金)の有無」

- 【れとろげーむ】古いゲーム、昔のゲームのこと。レトロ(回顧、復刻)とあるが、「レトロゲーム」という場合往時にリリースされた作品=骨董品を指す。明確な定義があるわけではなく、主観によってその年代の範囲は異なるが、家庭用ゲーム機においては古くはファミコン以前を指していたが、2000年代後半に突入する頃にはセガサターン・プレイステーション(1994年)より前に発売されたハードの作品を指すようになっている。近年ではニンテンドウ64やドリームキャストなどを含むようになった。レゲー、レトゲー、オールドゲーム、懐ゲー、クラシックゲームなどとも呼ばれる。

- 【ろぐいんぼーなす】毎日ログインするだけで、そのゲーム内で使えるアイテムやゲーム内通貨などが得られるという、ほとんどのソーシャルゲームに採用されているシステム。プレイヤーの中には、ボーナス欲しさに毎日ログインするも、特典をもらったら即刻ログアウトする者も少なくないのが実情。運営としては、ログインするだけでなくゲームをしっかり遊んでもらい、もっといえば課金をしてほしいところ。

- 【ろけて】ロケーションテストの略。これからリリースするアーケードゲーム機を市場に出す際、先行してゲームセンターに一定期間置き、実験的に一般客にプレイしてもらい、どのくらいの収入が得られるかをテストすること。これによって難易度の再設定などが行われ、本出荷されることになる。客のツキが悪いなどでインカムがあまりに低い場合は、発売中止となることもごく稀にあるという。【使用例】「新しいゲームがロケテしてるらしいから試しにやってみようぜ」

- 【わびいし】スマホゲーム『パズル&ドラゴンズ』で、サーバー障害やガチャの不具合などがあったとき、運営がお詫びとしてユーザーに配布する「魔法石」(ゲーム内でレアガチャを回したり、スタミナを回復させたりできるアイテム)のこと。ほかのゲームでも同様の行為があるが、配布されるアイテム名によっては「詫びオーブ」など名称が変化する。

- 【わびかきん】ソーシャルゲームなど課金システムを採用しているサービスにおいて運営サイドのミスによるトラブルが発生した際、ユーザーが「トラブルの原因は我々の課金が足りないから」という意味不明のロジックから“詫び”の気持ちを込めて課金すること。ソシャゲにトラブルが発生した多くの場合、ユーザーは補償として「詫び石」を要求するが、それとは真逆の要求。「一刻も早くガチャを回したい」という、ゲーム愛に満ちたユーザーを多く持つソシャゲが生んだ、奇跡のワード。【関連語】3,000円払えば10連が無料で引ける