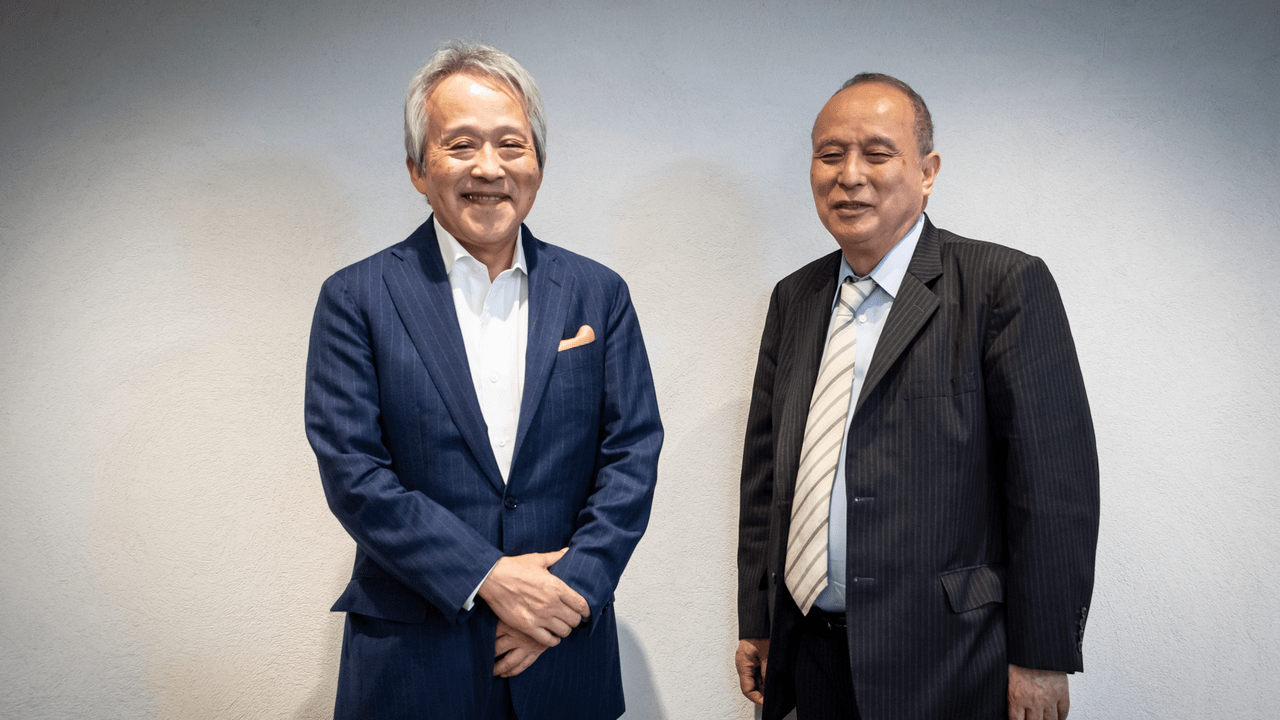

電ファミニコゲーマーではこれまで、『週刊少年ジャンプ』の編集者として『Dr.スランプ』『ドラゴンボール』などを担当し、現在は白泉社取締役相談役を務める鳥嶋和彦氏をお迎えして、漫画について、そして編集者の役割について考える記事をお届けしてきた。今回の対談もまた、そうした試みのひとつである。

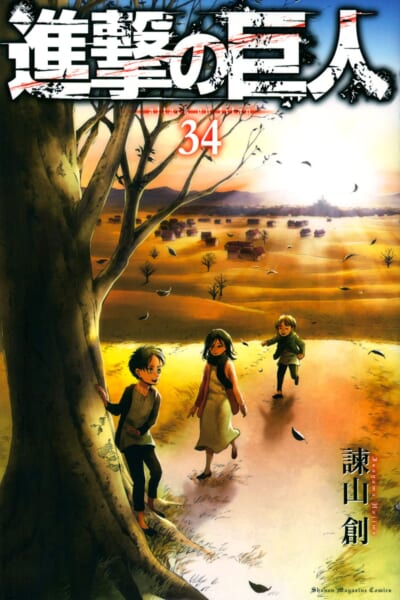

今回、鳥嶋氏とともにお話を伺うのは、株式会社ヒーローズ代表取締役社長で、小学館最高顧問(※取材時。現在は退任)の白井勝也氏だ。

白井氏は『週刊少年サンデー』『ビッグコミック』で編集者として活躍した後、『ビッグコミックスピリッツ』の創刊編集長に就任。『めぞん一刻』『美味しんぼ』『YAWARA!』など、数々の人気作を送り出して、同誌を今も続く人気青年コミック誌へと押し上げた人物だ。

ちなみに鳥嶋氏とは、1970年代後半から80年代にかけて、お互いの担当する漫画家を巡ってしのぎを削った、ライバル関係にあったという。今回の対談では過去にあった驚きのエピソードも、当事者ならではの生々しい語り口で明らかにされている。

だが、この対談で主題となっているのは、そうした漫画業界の裏事情が主眼ではなく、「漫画家と編集者の関係」だ。大きな利益を生み出す大ヒット漫画を生み出すにあたって、編集者は何をすべきなのか。

そしてクリエイターである漫画家に対して、編集者はどのように接するべきなのか。これまであまり語られてこなかった漫画編集者の役割が、この対談から見えてくるはずだ。

さらには漫画だけでなく、学術書なども抱える大手出版社の内部事情や、集英社の『ジャンプ』と、小学館の『サンデー』『スピリッツ』とのコンテンツに対する考え方の違いなど、出版やメディアに関心のある人にとっても、非常に興味深い内容となっている。

聞き手/TAITAI

文/伊藤誠之介

編集/実存

撮影/佐々木秀二

漫画編集者は、昔は「黒子」に徹するべきと言われていた

鳥嶋氏:

今日、白井さんに対談をお願いしたのは、最近ネットで散見される「編集者は必要か」という議論が始まりで。それに賛成も反対もあるんですが、議論を聞いていると決定的に足りないのは、「編集者は何をやっているのか」について、分かるようで分からないという人が多いということなんです。特に漫画の編集者は「作家がちゃんとしていれば要らないだろう」とかね。

やっぱりいろんなことがあって編集者は必要なんだけど、情報がほとんど出ていない。特に漫画編集者の発言は、紙でもネットでもほとんどない。それはやっぱり、会社が「編集は黒子だ」という感じでやってきているのが、長く残っているのかな。

白井氏:

まぁ、そうだろうね。

|

鳥嶋氏:

だから一回そういう意味で、いろんな漫画の編集現場でやってきた人たちと話をして、それを発信してもらってね、知ってもらうのは良いことじゃないか。

お医者さんの仕事じゃないけれど、そのことによって、良い編集者と悪い編集者を普通の人が見分けるようになって、区別がつくような時代が来るといいなと思って。

白井氏:

今言われたように、以前は編集者といえば黒子でね。あとがきで「○○さんにお世話になった」と名前を出すことさえはばかられた。

鳥嶋氏:

そうなんですか。

白井氏:

それで最初の話に戻ると、編集者がいなくてという漫画家も何人かいるけど、あまり成功はしていないよね。「自分が直に読者と向き合う漫画家」というのは何人か出ましたけど、上手くはいってない。

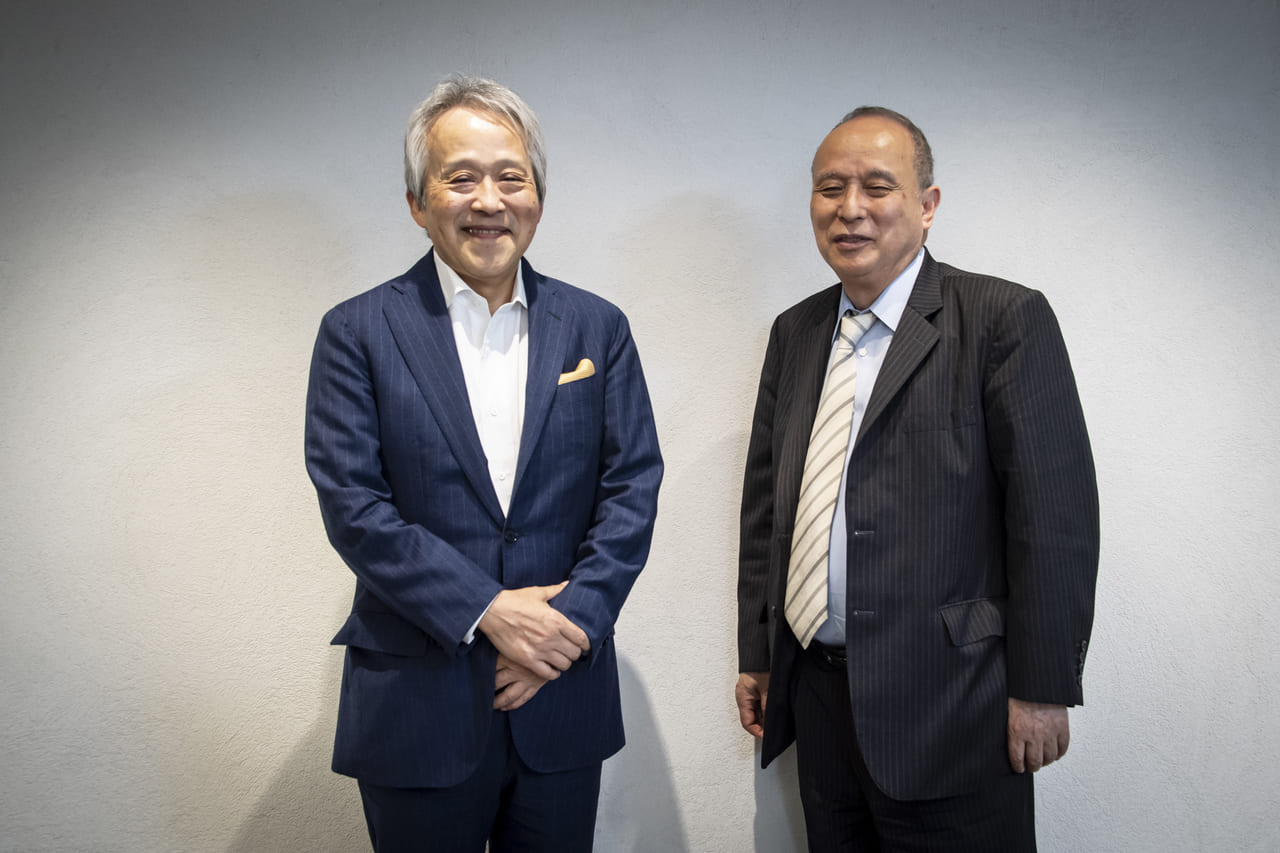

このあいだ、『進撃の巨人』の若い編集者が話題になっていたけれど、彼が新入社員の時にあの作品が持ち込まれたわけじゃない。絵は粗いんだけど、パッションみたいなものを画面から感じて、彼はデスクや副編に「なんとか連載を」と持っていって説得した。見つけたわけだね。あれはまさに編集者の力というか。

|

鳥嶋氏:

それが新入社員だったから必死だったんですね。

白井氏:

そう。

鳥嶋氏:

じつは僕も後から聞いたんですけど、『進撃の巨人』はその前に『ジャンプ』に持ち込みをして、断られているんです。

そういう出版社同士の話はときどきあるんです。僕も高橋留美子さんの持ち込みを見たらしいんだけど、覚えがないんですね。断ったらしいんですけど(笑)。

白井氏:

そういうのはあるよ。小学館は教育出版社というか学年誌のところだから、『進撃の巨人』みたいに人を殺すとか人を食うみたいな話は、たぶんイヤだって断る可能性もあるよね。

鳥嶋氏:

あれは小学館では難しいでしょうね。

白井氏:

難しいよ。やっぱり講談本の講談社じゃないと難しい作品だと思う。でもそこに、編集者の熱意みたいなプラスアルファがなかったら、たぶん世に出ることはなかったと思うよね。だから、波長がちょうどいい人と当たったんだろうね。

鳥嶋氏:

たとえ他社でも、ヒットが出ればいいですよね。

白井氏:

そういう意味では、漫画というものの存在感を全世界に知らしめてくれたものだから。

鳥嶋氏:

いちばん漫画が厳しい時に、あのヒットが出ましたからね。

白井氏:

TVで見たから嘘ではないんだろうけど、『進撃の巨人』の連載の最終回は、作家本人が編集部に届けに来て、それを編集長以下、拍手で迎えたんだって。ドラマみたいでしょ。

鳥嶋氏:

いい話だなぁ。

白井氏:

いい話でしょ。だから、やっぱり編集者って要るんですよ。

いちばん最初の読者って、たとえば小説で言うと、村上春樹さんは奥様に読ませるのかな。それで、2番目がきっと編集者なんだね。いや、3番目か。

本人が読んで、奥様が読んで、3番目。やっぱりね、編集者ってのは「読者の代表」としていなきゃいけないんだと思うよ。

鳥嶋氏:

ですよね。

白井氏:

特に漫画はね、キャッチボールでアイデアを練る人と、軽く済ませる人と、濃淡があるよね。1話1話とにかく自分も原作者みたいに考えていく。編集者から独立した長崎尚志さん【※】みたいに、浦沢直樹さんの『20世紀少年』をずっと支えているうちに、だんだん自分も作家になっていくというケースもある。

それから大枠を決めて、あとは作家に任せるというのと。いろんなタイプがいるけど、でもやっぱり編集者の仕事というのはね、ないと作家は困ると思うよ。

亡くなった藤子・F・不二雄先生なんかは、打ち合わせしていても「ふーん」と聞いているだけで、その場で感情を出したりなんかしない。

※長崎尚志

小学館で『ビッグコミック』『週刊少年サンデー』『ビッグコミックオリジナル』などの編集者を歴任。1999〜2001年には『ビッグコミックスピリッツ』の編集長を務めた。『MASTERキートン』『MONSTER』『20世紀少年』といった浦沢直樹氏のコミックで、ストーリーを共同して作り上げてきた。現在はフリーの漫画原作者、漫画プロデューサー、小説家として活躍している。

鳥嶋氏:

反応がないんですね。

|

白井氏:

藤子・F先生とは『21エモン』か何かをちょっとやったのかな。

藤子・F先生は静かに聞いていて、良い・悪いとか、そういう感情はその場で出ることはないけど。画稿がいざ上がってみると、自分のアイデアがひっそり活かされてたりするんですよ。

一方で、赤塚不二夫さんはね……

鳥嶋氏:

ディスカッションですもんね。

白井氏:

ディスカッションで、良い悪いをその場ですぐ判断してね。悪いアイデアを言うと黙殺されるわけ(笑)。これは結構つらい。

長谷邦夫さんって人が、良いアイデアを書き留めていって。だから、赤塚さんの場合は集団芸だよね。

鳥嶋氏の担当作家を白井氏が引き抜いたことで、遺恨の関係が!?

鳥嶋氏:

僕と白井さんとの関わりでいうと、僕が担当した一色さんという漫画家さんがいて。

白井氏:

一色まことさんね。

鳥嶋氏:

その漫画家さんがいろいろあって、光文社・講談社がダメで、小学館と集英社に、ほぼ同時に持ち込みをしていたんです。で、僕のところで赤塚賞の準入選を獲って、その時に白井さんの部下のところにも持ち込みをしていて。

白井さんの部下が「そんな賞なんてお金を返しちゃえば解消できるよ」と言って、それで作家が僕のところにやってきたの。「小学館がそう言ってますから、辞退させてもらえますか」って。それでカッチーン! と来て(笑)。

|

赤塚賞には楳図かずお先生とか藤子不二雄先生の選評があったから、「ほら、こういうふうに君の作品をみんな一生懸命見てくれた上での賞であって。お金の問題だけじゃないんだよ」と諭して、その上で「どっちか選んでくれる?」と。

「何時何分にここにいるから、君が来なかったら諦めるけど、僕とこの後に打ち合わせしたいんだったら来て。30分だけ待つから」って。

そうしたら、小学館のビルに「TOP」って喫茶店があって、そこに白井さん以下編集者がズラッと並んで、彼女を恫喝したというね(笑)。

それで僕は、「『スピリッツ』の白井はお金でなんとかを買うバカだ」みたいなことを、『ジャンプ』の奥付に書いたの。編集者コメントで。そうしたら編集長が「鳥嶋、気持ちは分かるけど、せめて名前はアルファベットにしろ」と(笑)。それで「S氏」になったの。

白井氏:

ほぼ実名じゃん(笑)。

|

鳥嶋氏:

白井さんとの関わりはそこからなんですよ(笑)。

白井氏:

そう、それでもう1人『ジャンプ』の作家を引き抜いてね(笑)。

連載がほぼ決まって、やろうと思ったら、強烈に止められたんですね。僕はもう、アシスタントを3人か4人手配していたんですよ。そうしたらね、「やっぱりできません」と言ってきたから、タクシーでそのアシスタントを全部引き上げたの。

そうしたら「あんまりじゃないですか」と言われたので、「描くというからアシスタントを用意したのに、描かないんだったらいらないだろう」って。

鳥嶋氏:

その逆もありますよ。僕が初めて新連載を起こした作家がいて、週刊ではダメで、月刊で描き始めたんです。そこそこだったんですけど、とりあえず連載は無事に終わって。

次の作品に入るか入らないかの時に、白井さんの部下の三宅克さん【※】がスカウトに来て。僕は三宅さんの後にもう一回行って、「月刊だけど、ちゃんとやろうよ」と言って、その作家を説得したんですよ。

それで会社に帰ってきたらその作家から電話がかかってきて、「やっぱりやりません」と。すぐ彼のアパートに行ったんですが、もぬけの殻で。

※三宅克

小学館で『少女コミック』『週刊少年サンデー』などの編集者として活躍。その後、小学館取締役や株式会社小学館クリエイティブ社長を経て、現在は電子コミックなどの制作を手がける株式会社パルソラの代表取締役を務めている。

白井氏:

(笑)。

鳥嶋氏:

三宅さんが引っ越し屋を用意していて、全部運んじゃってたの(笑)。

白井氏:

(笑)。でもね、今はそういうドラマチックなことはないよね。

|

鳥嶋氏:

まぁ、ないですね。

白井氏:

作家がたくさん描かなくなったからね。だから一社一誌というか。『サンデー』の作家は『サンデー』だけで、他社に行くってことはあんまりないし、『ジャンプ』はもちろん専属になってるし。

水島新司さんなんか、『チャンピオン』やって『マガジン』やって『サンデー』やって、週刊4誌ぐらい同時にやったからね。全部野球漫画だったとはいえ、あの人はスゴイよね。でも今、週刊2本描ける人はもういないね。

鳥嶋氏:

いないでしょうね。いまは週刊1本でも描けない時代ですから。

白井氏:

たしかに。

白井氏の入社当時、『サンデー』編集部は落ちこぼれ社員の寄せ集めだった

鳥嶋氏:

僕は白井さんの名前を、『ビッグコミックスピリッツ』の創刊編集長として出てきた時からは知っているんですが、それ以前の白井さんは知らなくて。

漏れ伝わってくる一部の噂しか知らないので、今日は白井さんが小学館に入ったあたりから、『スピリッツ』の創刊前後のところまで、どういうふうな経緯で、どういう漫画家さんと仕事をやられたのかを、まず聞かせてもらえますか。

白井氏:

僕が小学館に入社した時はね、漫画誌というのは『週刊少年サンデー』1誌だけで。『ビッグコミック』がまだ創刊したぐらいの年ですから(※『ビッグコミック』は1968年2月創刊)。

僕はどっちかというと小説が好きで活字が好きだから、百科事典だとか美術書だとか、そういうものをやりたいなと思って。

当時は「右手に『朝日ジャーナル』、左手に『少年マガジン』」【※】という時代で、『少年サンデー』はどん底で(笑)。だから新入社員として『サンデー』編集部に入った頃は、雰囲気が暗くてね。

その当時は1位が『マガジン』、2位『サンデー』、今はない『少年キング』が4位で。

※「右手に『朝日ジャーナル』、左手に『少年マガジン』」

学生運動が盛り上がった1960年代後半から1970年代前半にかけて、当時の若者たちの知的アイテムとして人気を集めていた雑誌を風刺するフレーズとして、一種の流行語となった。

鳥嶋氏:

『ジャンプ』はもう創刊されてました?

白井氏:

ありました(※1968年7月創刊)。

鳥嶋氏:

じゃあ3位が『ジャンプ』で。

白井氏:

『マガジン』は有名な内田勝さん【※】という人が、少年誌の枠を外れて、もっと上を目指し始めた頃で。

※内田勝

講談社で『週刊少年マガジン』の創刊時から編集者として活躍し、1965年に同誌の第3代編集長に就任。『巨人の星』『ゲゲゲの鬼太郎』『あしたのジョー』といった話題作の連載をスタートさせたほか、TVとのタイアップによって『マガジン』を社会現象的な人気雑誌へと押し上げた。1971年に『マガジン』編集長を退任した後も、男性誌『ホットドッグ・プレス』の創刊編集長などを務めた。2008年逝去。

鳥嶋氏:

ちょうど『巨人の星』と……。

|

白井氏:

『巨人の星』と『あしたのジョー』。もう巨人のV9ナインみたいに鉄壁ですよ。動物モノの石川球太さんとか、ギャグからストーリー漫画まで鉄壁の布陣だった。そんな時に私がね、「『少年サンデー』に行け」と言われて。

当時の小学館は、学年誌が全盛ですから。その頃、『小学一年生』『小学二年生』と、発行部数100万部の雑誌が2誌か3誌ぐらいあって。

鳥嶋氏:

学年別で『小学六年生』まであって。

白井氏:

それが全部揃っていて、それに加えて『幼稚園』も100万部雑誌だと思いますから。同期が何人いたかなぁ、24〜5人いたのかな。ほとんどが学年誌。それでどうしようもないのが『サンデー』に集まって(笑)。

だから『サンデー』は、特に漫画の好きな人が集まっているわけじゃなくて。投げやりなムードだったな。

鳥嶋氏:

寄せ集め(笑)。

白井氏:

そう、寄せ集め(笑)。それで、いずれは学年誌に合併されて、学年誌の片隅で細々と仕事していくことになるだろうと、そういうふうに言われていた時代が、私の入社した昭和43年(1968年)ですね。

それで『サンデー』編集部に入って、持たせられた作品が、人気ランキングの下から3本なんです。13位、14位、15位。

鳥嶋氏:

週刊誌の担当をいきなり3本も!? 大変だったでしょう。

白井氏:

最下位から3本だから、自分がどう努力しようが、上がっていくのは絶対に無理(笑)。1位、2位、3位を狙うこと自体がありえない作品なわけ。

ギャグ漫画が1本と、あと2本ぐらい。そこで「人が起こしたものを受け継いでいるだけじゃダメだ、自分で連載を起こさないと」と思ってね。

そうやっているうちに、出会ったのが楳図かずおさんですよ。

楳図かずおさんは当時、『少年キング』で『猫目小僧』を描いて、それから『ティーンルック』という今はない雑誌もやっていて。それから講談社の『少女フレンド』をやって『ビッグコミック』の読み切りをやって。

当時の楳図さんはもう寝る間もご飯を食べる間もなくて、ちょっとの間仮眠できればいいぐらいの生活をしてましたよ。

|

鳥嶋氏:

あんなに細い人が。

白井氏:

当時の副編集長から「すごく難しい作家だから、丁寧に扱うように」と言われて、楳図さんを担当したんです。『おろち』という、女の子が主人公で5話で1本完結する話だったんですが、これをやっているうちにけっこう人気が出て。

鳥嶋氏:

人気でしたよね。僕でも知ってますから。

白井氏:

こうやって打ち合わせをして企画してやっていくと、「漫画もそこそこ面白いな」と思えてきて。

それまではぜんぜん面白いと思えなかったんだけど、コミックの広がりみたいなものを、自分で実感して受けとめてね。僕はその頃「大学生で漫画を読んでいる」なんて、勉強嫌いな人だと思っていたから(笑)。

鳥嶋氏:

まぁ、一部は同感できますけど(笑)。

白井氏:

「漫画に夢中になるなら、他に読むものがあるだろう」ってね(笑)。

それで楳図さんはとにかく、四六時中見なきゃいけない人だったから、朝昼晩とほとんど終日一緒にいましたよ。

そのうちに、だんだん楳図さんの仕事が少なくなっていって、小学館1本になったんです。楳図さんは、掲載のページ数を3ケタにするとダメなんです。

──あっ、『サンデー』の誌面に掲載される順番の話ですか。

白井氏:

そう、「少年誌は面白い順に並んでいる」ということを楳図さんは知っているわけ。「巻末にはそれなりに力のある作家を置くんですよ」と言っても、それは大人の作家の話であって、少年誌は人気順になっている。だから99ページまではいいけど、100ページ台になるとすごく機嫌が悪くなっちゃうわけ。

「僕の仕事は『少年サンデー』1本しかない」と。そうすると『サンデー』での評価が、その時点での楳図かずおの全仕事の評価になる。

だから表紙も、名前が落ちたりタイトルが落ちたりするとすごく大変。表紙の担当者には「くれぐれもよろしくお願いします」とお願いして。そうやって社内にもけっこう気を遣いながらやってましたね。でも、楳図さんとの濃い出会いがなければ、今の僕は存在してなかったです。

鳥嶋氏:

そのへんは作家さんにもよりますけど、ナイーブなところですよね。

|

白井氏:

非常に難しい。それから楳図さんは一切車に乗らない。徒歩なんですね。

当時、目白に住んでいらしたのかな。目白から新宿まで歩くとかはザラでしたから。タクシーは酔っちゃうんで乗らないの。

鳥嶋氏:

全部歩きですか?

白井氏:

オール歩き。で、歩いている間に何か物事を考えているわけだから。

鳥嶋氏:

哲学者みたいですね。

白井氏:

最長記録だと、横尾忠則さんの成城学園のお宅から、夜中に高田馬場まで歩いたのかな。これはけっこうあったよ(笑)。

鳥嶋氏:

トレッキングですね、ほとんど(笑)。

白井氏:

『おろち』の次は『漂流』かな。

鳥嶋氏:

『漂流教室』。

白井氏:

いちばん反響が大きかったのが、『漂流教室』ですよ。

鳥嶋氏:

名作ですよね。けっこう怖いし。

白井氏:

今それが50年経って、アメリカで上製本で売られているというのは、すごく不思議な気がしますね。あれは子ども同士で殺し合うし、けっこう残酷なシーンもあるし。

でもあれは1回目で教室がバッとなくなって、それで終わったから、ゲラを見た社内の人間が「次はどうなるんだ?」って聞きに来て。そういう時はたいていヒット漫画になるんだよね。

|

鳥嶋氏:

手応えがある。

白井氏:

そうそう。社内の人間が早く続きを知りたいってね。

『マガジン』で『愛と誠』を描くはずだった池上遼一氏を引き抜いて、『男組』を連載開始

白井氏:

楳図さんの次に自分なりに手応えを感じたのが、『男組』ですね。

『男組』は当時は講談社の作家だった池上遼一さんを持ってくるという、「人の宝を盗む快感」があって(笑)。

鳥嶋氏:

そこからが白井伝説の始まりですよね。「引き抜きの白井」と言われる(笑)。

白井氏:

ヨソ様で大事にしている作家をなんとか持ってこようと思っていたから。

『男組』の原作を書いた雁屋哲さんは、電通を辞めて、『ひとりぼっちのリン』というのを池上さんで書いていて(※編注:阿月田伸也名義)。

鳥嶋氏:

池上さんと雁屋さんは、すでに『マガジン』でコンビを組んでいたんですか。

白井氏:

そうだと思うよ。

講談社は池上さんを大事にしていて。後から梶原一騎先生に、「僕の『愛と誠』はホントは池上でやる予定だったのに、お前が持っていった」と言われてね。

鳥嶋氏:

あぁっ!

白井氏:

『愛と誠』の作画は、ながやす功さんで結果オーライだったんだけど、もともとは池上さんをそこにぶつける予定だったの。

鳥嶋氏:

ちょっと見てみたかった気がするなぁ、池上さんの『愛と誠』は(笑)。

|

白井氏:

講談社はそれぐらい、池上さんを大事にしていた。

その当時、池上さんは三鷹台に住んでたんですけど、崩れ落ちそうなアパートでね。その汚いアパートに良い靴がある時は、講談社の『マガジン』の人が来ている時なわけ。

だから、靴がなくなるまで井の頭公園のほうに行ったりしてね。そうやって合間を見て、雁屋さんの原稿を渡して。

さっき言ったように池上さんと雁屋さんはコンビを組んでいたから、たぶん池上さんは字を見れば、雁屋さんだって分かると思う。だから原稿を別の人間に書き直させて、雁屋さんという先入観を取ってから渡した。

鳥嶋氏:

わざわざ原作を書き直させて! 芸が細かいなぁ。

白井氏:

これでも細かいんですよ、いろいろ。

それで「じゃあ、やりましょう」という話になって、池上さんが『サンデー』でデビューしたんですよ。

鳥嶋氏:

池上さんに注目されたのは、どのへんですか?

白井氏:

絵だね。池上さんはズバ抜けて絵が上手いから。

鳥嶋氏:

それを白井さんがパッと見て。

白井氏:

基本的に、彼が書く主人公の顔はみんな同じなんですよ。

鳥嶋氏:

分かります。

白井氏:

でも予告のカットで、敵役の神竜剛次を見た時に「これはもしかしたらイケるかもしれない」と思ってね。

鳥嶋氏:

それは主人公とは違う姿だったから?

白井氏:

まるで違うキャラクターを作ってくれたから。それで、この作品はそこそこいくかもしれないと思ったら、やっぱり当たりましたね。